diss.rsl.ru 2007

Шептухина , Елена Михайловна .

Эволюция глаголов со связанными основами в общенародном русском языке [ Электронный ресурс ]: дис . ... д - ра филол . наук : 10.02.01. - М .: РГБ , 2006. - ( Из фондов Российской Государственной Библиотеки ).

Полный текст: http://diss.rsl.ru/diss/07/0332/070332007.pdf

Текст воспроизводится по экземпляру , находящемуся в

фонде РГБ :

Шептухина , Елена Михайловна

Эволюция глаголов со связанными основами в общенародном русском языке

Волгоград 2006

Российская государственная библиотека, 2007 (электронный текст)

71:07-10/105

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Шептухина Елена Михайловна '^^^7

ЭВОЛЮЦИЯ ГЛАГОЛОВ СО СВЯЗАННЫМИ ОСНОВАМИ В ОБЩЕНАРОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.02.01 - Русский язык

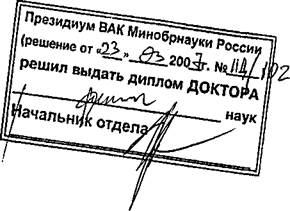

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук

Научный консультант -доктор филологических наук, профессор СП. Лопушанская

Волгоград - 2006

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................... 4

Главаї. ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКИХ

ГЛАГОЛОВ СО СВЯЗАННЫМИ ОСНОВАМИ.................. 19

1.1. Специфика глаголов со связанными основами

в словообразовательной системе русского языка......................... 19

1.2. Возможности когнитивно-коммуникативного подхода

к рассмотрению глаголов со связанными основами.................... 45

Глава 2. РОЛЬ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ ПРОИЗВОДЯЩИХ И ПРОИЗВОДНЫХ ГЛАГОЛОВ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ СВЯЗАННЫХ ОСНОВ... 77

2.1. Вводные замечания.................................................................... 77

2.2. Бесприставочные производящие глаголы

на лексико-грамматическом уровне........................................... 85

2.2.1. Глаголы первого класса....................................................... 85

2.2.2. Глаголы второго класса....................................................... . 89

2.2.3. Глаголы третьего класса...................................................... 111

2.3. Приставочные производные глаголы

на лексико-грамматическом уровне........................................... 124

2.3.1. Глаголы первого класса....................................................... .. 133

2.3.2. Глаголы второго класса....................................................... 137

2.3.3. Глаголы третьего класса...................................................... .. 151

2.4. Выводы..................................................................................... ... 155

з

Глава 3. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА БЕСПРИСТАВОЧНЫХ

ГЛАГОЛОВ КАК БАЗА ПРЕФИКСАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ СО СВЯЗАННЫМИ ОСНОВАМИ.......... 158

3.1. Вводные замечания.................................................................... 158

3.2. Модуляционно-деривационные семантические изменения в смысловой структуре бесприставочных

производящих глаголов.............................................................. 177

3.2.1. Глаголы первой разновидности............................................. 177

3.2.2. Глаголы второй разновидности............................................. 182

3.2.3. Глаголы третьей разновидности............................................ 203

3.3. Выводы...................................................................................... 225

Глава 4. ФОРМИРОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ

СО СВЯЗАННЫМИ ОСНОВАМИ..................................... 233

4.1. Вводные замечания.................................................................... 233

4.2. Реконструкция семантической и смысловой структуры глаголов со связанными основами................................................................................... 240

4.2.1. Глаголы первой разновидности............................................. 241

4.2.2. Глаголы второй разновидности............................................. 265

4.2.3. Глаголы третьей разновидности............................................ 298

4.3. Выводы...................................................................................... 327

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................... 334

ЛИТЕРАТУРА................................................................................. 342

ИСТОЧНИКИ, СЛОВАРИ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ............. 390

4

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Основная задача лингвистики, как отмечал И.А. Бодуэн де Куртенэ, состоит «в отыскании сил и законов, то есть тех основных категорий, которые связывают явления и представляют их как беспрерывную цепь причин и следствий» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 55]. Актуализация в современных исследованиях положений антропоцентрической лингвистики, развитие идей, разрабатывавшихся в классических трудах В. фон Гумбольдта, Н.В. Кру-шевского, А.А. Потебни, учет личностного фактора при рассмотрении категорий, систем и единиц языка в плане синхронии и диахронии, реализованный в работах Ю.Д.Апресяна [1995], Н.Д.Арутюновой [1998], А.В. Бондарко [1992], Е.А. Земской [1992], Ю.Н. Караулова [1987], В.В.Колесова [1992], Н.И.Толстого [1997], Е.С.Яковлевой [1998] и других, - свидетельствуют о смене научной доминанты.

Осмысление языковых процессов в свете новой научной доминанты «язык мыслящей личности» [Лопушанская 1996] раскрывает новые возможности для объяснения сложных языковых явлений, выдвигая на первый план постижение психологии человека, особенностей его речемыслителыюй деятельности. В этом аспекте перспективным представляется изучение производного слова, поскольку, как отмечает Т.Н. Вендина, «в любом языке словообразовательно маркируется то, что является биологически, социально или культурно значимо в сознании народа», следовательно, «словотворческий акт определенным образом организует смысловое пространство языка, обусловливая отбор значимых фактов и устанавливая наличие между ними связи» [Вендина 2002: 11].

5

Определяя задачи исторического словообразования, И.С. Улуха-нов среди наиболее значимых называет изучение лексем, находящихся на границе между мотивированными и немотивированными словами; диахроническую интерпретацию синхронных видов мотивации; изучение множественной производности, случаев взаимной мотивации и др. [Улуханов 1993: 237-238]. В этом отношении актуально рассмотрение глаголов со связанными основами, поскольку они являются зафиксированным в языке переходом производных слов в непроизводные и при их изучении затрагиваются многие проблемы исторического словообразования.

В синхронии глаголы со связанными основами описаны достаточно подробно. Однако среди ученых нет единства в определении термина «связанная основа», дискуссионными являются вопросы производности и членимости слов, содержащих связанную основу [см., например: Винокур 1959; Зверев 1972; Земская 1953, 1973; Михайлов 1970; Попова 1996; Сидорова 2006; Сигалов 1977; Тихонов 1971; Улуханов 1992; Цыганенко 1991; Шанский 1968; Ширшов 1997]. Несмотря на ряд исследований, в которых предпринята попытка выявить причины появления глаголов со связанными основами в русском языке [Стрелков 1967; Толмачева 1959], этот аспект до сих пор остается недостаточно разработанным в науке.

При характеристике слов со связанными основами в центре внимания исследователей находятся, как правило, отношения этих единиц в синхронии; актуальным является диахроническое описание, поскольку рассмотрение глаголов со связанными основами именно в системных отношениях с единицами разных языковых уровней в синхронно-диахроническом аспекте позволит определить причины и

6

вскрыть механизм формирования данных глагольных образований.

Объект изучения в работе представляет соотношение подсистем древнерусских бесприставочных производящих глаголов с их приставочными производными в едином функционально-семантическом комплексе. Предметом исследования является семантика глагольной словоформы, которая рассматривается как результат взаимодействия разноуровневых значений.

Цель и задачи исследования. Цель исследования - выявить причины и механизм образования глаголов со связанными основами в общенародном русском языке; установить условия, способствовавшие их формированию.

Достижение названной цели потребовало решения следующих задач: 1) реконструировать семантическую и смысловую структуры древнерусских бесприставочных производящих глаголов на лексико-грамматическом уровне в зависимости от принадлежности к одному из семантико-грамматических классов, на лексическом уровне в соответствии с разновидностями глаголов со связанными основами; 2) сопоставить семантическую и смысловую структуры бесприставочных глаголов и выявить семантические изменения модуляционного и/или деривационного характера; 3) реконструировать семантическую и смысловую структуры древнерусских приставочных производных глаголов на лексико-грамматическом уровне в зависимости от принадлежности к одному из семантико-грамматических классов, на лексическом уровне в соответствии с разновидностями глаголов со связанными основами; 4) сопоставить семантическую и смысловую структуры приставочных глаголов и выявить семантические изменения модуляционного и/или деривационного характера; 5) определить

7

модуляционно-маркирующую или деривационно-маркирующую функции основ и префиксов в соотнесенности с когнитивно-коммуникативной парадигмой.

Методологической основой исследования явились изложенные в названных выше работах отечественных и зарубежных ученых общие положения о системности языка, взаимосвязанности и взаимообусловленности языковых явлений в процессе эволюции, сложном взаимодействии конкретно-пространственных и абстрактно-пространственных представлений об объективно-реальных формах бытия [Ло-пушанская 1967, 1975, 1990,1998].

Установить причины и механизм формирования в русском языке глаголов со связанной основой возможно с опорой на когнитивно-коммуникативную парадигму, базовыми элементами которой являются понятия концептуальное ядро, стереотипность, концептосфера.

Каждый из этих терминов имеет неоднозначное толкование в научной литературе [см., например: Бабушкин 1996; Бибок 1996; Воркачев 2001; Заботкина 1993; Карасик 2004; Колесов 1995; Кубря-кова 1996; Лихачев 1993; Ляпин 1997; Селиверстова 2002; Степанов 1997; Черемисина 2001; и другие]. Мы придерживаемся понимания концептуального ядра, позволяющего отличать обозначаемое явление от других подобных, в единстве со стереотипностью, обеспечивающей набор наиболее значимых признаков определенного концепта. Стереотипность рассматривается как смысловая доминанта концепта и «является стержневым маркером, показателем выраженности того или иного концепта в процессе мыслительной деятельности, направленной на преобразование внутренней речи во внешнюю» [Лопушан-ская 2003а: 262].

8

Сложная трансформация внутренней речи во внешнюю эксплицирована в виде семантических изменений двух типов: модуляции и деривации. Семантическая модуляция, вслед за СП. Лопушанской, понимается как «универсальный речемыслительный процесс, объединяющий разноуровневые средства данного языка в ряды речевых соответствий для реализации семантико-смысловои соотнесенности компонентов смысловой структуры слов, словоформ, морфем, словосочетаний, предложений, текста. Модуляция - это перенос значения, не затрагивающий категориальную сему, перенос, результаты которого обнаруживаются при сопоставлении компонентов семантической структуры слова, сложившейся в системе языка, со смыслом словоформы, функционирующей в тексте, в частности, в высказывании, равном предложению. При этом стереотипность как основной стержень, доминанта концептуального ядра слова сохраняется, тогда как результаты семантической деривации приводят к появлению омонимов» [Лопушанская 2003а: 263-264].

Таким образом, понятие стереотипности соединяет в процессе речемыслительной деятельности концептуальное ядро концепта и категориально-лексическую сему слова как языковой единицы.

Объяснительную силу при синхронно-диахроническом рассмотрении [Улуханов 1992] формирования в русском языке слов со связанными основами имеет комплексный подход, при котором анализу подвергалась их внутренняя системная организация, парадигматические и синтагматические отношения на разных уровнях языка, особенности функционирования в тексте. В связи с этим актуальным представляется взаимодействие системоцентричного и антропоцен-тричного принципов изучения языка [Алпатов 1993].

9

Исследование проводилось в русле направления, сформировавшегося в Научно-исследовательском институте истории русского языка Волгоградского государственного университета. Существенно важным является разграничение таких понятий, как семантическая структура слова, сложившаяся в системе языка, и смысловая структура словоформы, функционирующей в тексте. Под семантической структурой понимается «единство взаимодействующих разноуровневых значений, организованных в пределах отдельного слова определенным способом в соответствии с системой данного языка и с закономерностями функционирования этой системы в речи (в тексте)» [Ло-пушанская 1988: 5]. Такое единство характеризуется целым комплексом «лексических, словообразовательных, формообразующих, словоизменительных и словосочетательных признаков» [Лопушанская 1990: 79].

Используемые подходы к анализу языковых единиц позволили в качестве рабочей гипотезы предложить определение глаголов со связанной основой, отражающее не только их формальные, но и функционально-семантические особенности. Глаголы со связанными основами - это особый тип двух или нескольких взаимно мотивированных префиксальных образований, у которых сохраняется исходная категориально-лексическая сема производящего глагола и формируется общность семантики на лексико-грамматическом уровне.

В работе используются следующие методы исследования: компонентный анализ, с помощью которого реконструируется семантическая структура глаголов; контекстуальный анализ, раскрывающий их содержание и изменение смысловой структуры в контексте; описательный и сравнительно-сопоставительный методы, а также соотнесенность традиционных эмпирических наблюдений с принятой

10

нами когнитивно-коммуникативной парадигмой.

Установить сходство и различия в семантике рассматриваемых глагольных единиц, проследить происходящие семантические изменения позволяет метод матричной реконструкции, разрабатываемый СП. Лопушанской [2005].

Материал для исследования. Анализ глаголов со связанными основами современного русского литературного языка и его диалектов в ретроспективном плане позволил нам выделить три разновидности таких глаголов, отражающих степень сохранения производящего слова в общенародном русском языке. Провозглашенный в трудах О.Н. Трубачева «постулат единой и непрерывной истории языка и слова» [Трубачев 1994а: 4] нацеливает исследователей на изучение слов и значений, существовавших столетия в языке, сохранившихся в народной речи, но не вошедших в современные словари русского литературного языка: «Эти более широкие рамки, - пишет ученый, - несут не усложнение, а более широкое видение, более адекватное применение положений общей теории языка» [там же: 20].

Разновидности глаголов со связанными основами выделяются в зависимости от фиксации бесприставочных производящих глаголов в толковых словарях современного русского литературного языка, в Словаре русских народных говоров и в исторических словарях XI-XVII вв., при этом учитывается соотносительность семантических признаков производящего и производных слов.

Первая разновидность представлена глаголами со связанными основами, у которых бесприставочные производящие не сохранились ни в современном русском языке, ни в древнерусском языке. Это глаголы обуть, разуть; надеть, одеть, поддеть (= надеть подо что-н.),

11

раздеть; похитить, расхитить. Реконструировать исходные древние глаголы этой разновидности и их значения можно только с учетом этимологических данных.

Глаголы со связанными основами второй разновидности характеризуются тем, что их бесприставочные производящие не отмечены в словарях современного русского литературного языка, но существуют в русских диалектах и зафиксированы в памятниках письменности XI-XIV веков. К данной разновидности отнесены следующие глаголы: обличить, уличить; взять, занять, изъять, нанять, обнять (объять), отнять, перенять, принять; навыкнуть, обвыкнуть, отвыкнуть, привыкнуть; заградить, оградить, преградить; залучить, от лучить, прилучить, разлучить; вычесть, зачесть, начесть, обчесть, перечесть, причесть, счесть, учесть; изречь, наречь, предречь, про речь; достичь, застичь, настичь, пристичь; наказать (дать наставление), приказать, сказать.

Для образований со связанными основами третьей разновидно сти характерно то, что их бесприставочные производящие глаголы зафиксированы в толковых словарях современного русского языка и встречаются в памятниках письменности XI-XIV веков. Однако в современном русском языке их функционирование ограничено определенными сферами общенародного языка, что отражено в стилистических пометах, приводимых в словарях. Глаголы третьей разновидности представлены следующими образованиями: нарядить (назначить в наряд), отрядить, подрядить, порядить, срядить, урядить (устар. и простореч. рядить); отразить, поразить, разразить, сразить (книжн. разить); выказать, показать, указать (устар. и простореч. казать); вложить, возложить, выложить, долооїсить (добавить), за-

12

лоэштъ, наложить, низложить, обложить, отложить, перело жить, подложить, полооюить, предложить, преложить, прило жить, проложить, разлооїсить, слооїсить (соединить), уложить (просторен, обл. лоо/сить); воззреть, обозреть, прозреть, узреть (книжн., устар. зреть); вынудить, принудить, понудить (устар. и просторен, нудить).

Основное внимание в исследовании сосредоточено на соотношении древнерусских производящих и производных глаголов, извлеченных из памятников древнерусской письменности XI-XIV веков различной жанровой принадлежности (см. перечень источников). Рассматриваемые в работе языковые единицы характеризуют и общеславянский лексический фонд, что обусловило привлечение языковых данных канонических текстов, в частности Евангелий, в качестве дополнительного материала в том случае, когда он не противоречит собственно древнерусским фактам [см. Запольская 2003: 14-15]. Кроме того, привлекались данные Картотеки Словаря древнерусского языка XI-XIV веков, составленной и хранящейся в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам И.И. Срезневского, Словаря древнерусского языка XI-XIV веков, а также Прямого и обратного словника к названному словарю; Словаря русского языка XI-XVII веков. Это дает возможность не только проследить эволюцию анализируемых глагольных образований, но и установить тенденции в формировании глаголов со связанными основами в общенародном русском языке.

Исследование ограничено приставочным глагольным словообразованием, в работе не рассматриваются полипрефиксальные глаго-

13

лы и образования с -са.

В общей сложности фактический материал исследования составил 10000 случаев употребления древнерусских бесприставочных производящих глаголов и их приставочных производных в древнерусском и современном русском языках. За единицу лингвистического описания принимается глагольная словоформа, функционирующая в высказывании, равном предложению.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые русские глаголы со связанными основами рассмотрены в динамике их развития; установлены тенденции формирования этих префиксальных образований как разноуровневого процесса; дана комплексная характеристика глаголов со связанными основами, отражающая не только формальные, но и функционально-семантические особенности рассматриваемых глаголов:

- установлено, что это особый тип двух или нескольких префиксальных образований;

- обоснована взаимная мотивированность производных;

- доказано сохранение ими исходной категориально-лексической семы производящего глагола;

- выявлена специфика формирования общности семантики приставочных глаголов на лексико-грамматическом уровне.

Впервые особенности реализации лексико-грамматической семантики рассмотрены с учетом отнесенности глаголов к одному из семантико-грамматических классов; показана значимость формообразующих глагольных основ, ограничивающих либо расширяющих возможности выражения производящим словом межуровневой семантики.

Впервые выявлена неоднородность глаголов со связанными ос-

14

новами, представленных тремя разновидностями, отражающими степень сохранения производящего слова в общенародном русском языке. При этом основные тенденции развития глаголов со связанными основами установлены с опорой на когнитивно-коммуникативную парадигму.

Впервые охарактеризованы предпосылки и раскрыты закономерности становления глаголов со связанными основами в рамках модуляционных семантических изменений смысловой структуры производящего глагола при сохранении стереотипности, реализующей общее концептуальное ядро; обоснована модуляционно-маркирующая функция основы и префикса.

Теоретическая значимость работы заключается в определении специфики формирования глаголов со связанными основами в русском языке как процесса, обусловленного функционально-семантическими изменениями смысловой структуры производящего слова. Это имеет значение для решения актуальных задач исторического словообразования.

Результаты исследования важны как для теории семантического, так и для изучения префиксального словообразования в общенародном русском языке. Установленные тенденции изменения соотношений производящих и производных глаголов по-новому объясняют закономерности развития словарного состава русского языка и могут быть учтены при научном описании различных глагольных лексем, функционирующих в тексте (речи).

Полученные результаты могут быть использованы при изучении процесса языковой номинации в определенные периоды истории русского языка.

15

Практическая значимость. Материалы и выводы проведенного исследования используются в вузовском курсе истории русского языка, словообразования современного русского языка, спецкурсах по исторической лексикологии и историческому словообразованию русского глагола, в лексикографической практике, в преподавании русского языка как иностранного.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты исследования нашли отражение в спецкурсах «Проблемы исторического глагольного словообразования» и «Современные подходы к изучению семантики древнерусского глагола», прочитанных для студентов-филологов Волгоградского государственного университета.

Результаты исследования были представлены в докладах на международных, всероссийских, межвузовских, региональных конференциях, в их числе: X Конгресс МАПРЯЛ «Русское слово в мировой культуре», Санкт-Петербург, 2003; международный конгресс «Культура, наука, образование на пороге III тысячелетия», Волгоград, 1998, 2000, 2004; международная конференция «Человек в современных философских концепциях», Волгоград, 1998, 2004; международная научно-практическая конференция «Лингвистическое наследие И.А. Бодуэна де Куртенэ на исходе XX столетия», Красноярск, 2000; международная научная конференция «Филология на рубеже тысячелетий», Ростов-на-Дону, 2004; международная научная конференция «Язык и общество в синхронии и диахронии», Саратов, 2005; международная конференция «Актуальные проблемы современного словообразования», Кемерово, 2005; международная научная конференция «Семантико-дискурсивные исследования языка: Эксплицитность / имплицитность выражения смыслов», Калининград, 2005.

16

Работа обсуждалась на расширенном заседании НИИ истории русского языка Волгоградского государственного университета и кафедры документной лингвистики и документоведения.

Теоретические исследования древнерусского глагола, результаты которых отражены в диссертации, проводились в рамках следующих конкурсных научно-исследовательских проектов (автор являлся и является в них исполнителем):

- «История русского глагола», грант РГНФ № 96-04-06272, 1996-1998;

- «Лексический состав русского языка XI-XIV вв. в словаре и тексте», ФЦП «Русский язык» Министерства образования РФ, Государственный контракт ВолГУ № 189 от 18.07.2001;

- «Лингвокультурологическая летопись казачества Нижнего Поволжья в сопоставлении с идиостилем Евгения Кулькина», грант РГНФ № 00-04-00094 а/В, 2000-2002;

- «Развитие семантико-грамматических классов русского глагола XI—XVII вв. как опосредованное отражение структуры сознания носителей языка», ФЦП «Русский язык» Министерства образования РФ, Государственный контракт ВолГУ № 684 от 02.06.2003;

- «Матричная реконструкция семантической структуры русских глаголов XV1II-XX вв., отражающая взаимодействие литературного языка и нижневолжских диалектов», проект РФФИ № 04-06-96511,2004-2006.

Положения, выносимые на защиту:

1. Формирование глаголов со связанными основами в русском языке отражает разноуровневые тенденции в развитии словообразования и является следствием семантических изменений смысловой структуры рассмотренных глагольных единиц.

17

2. Предпосылки для формирования приставочных глаголов со

связанными основами создаются в рамках модуляционных семанти

ческих изменений смысловой структуры производящего глагола при

сохранении стереотипности, реализующей общее концептуальное ядро.

Динамика развития глаголов со связанными основами, выявленная в результате анализа трех разновидностей в ретроспективном плане, характеризуется следующими закономерностями:

- утрата бесприставочного глагола в результате ограничения набора признаков стереотипности у образований первой разновидности;

- сужение сферы функционирования производящего глагола в общенародном русском языке как следствие изменений в наборе признаков стереотипности у глаголов второй и третьей разновидностей.

3. Причины и механизм формирования глаголов со связанными

основами зависят от характера соотнесенности производных, имею

щих общий производящий глагол:

- в случаях, когда производные образования выражают общую

категориально-лексическую сему, их семантическая соотнесенность

обусловлена тем, что производящая основа и приставки реализуют

модуляционно-маркирующую функцию. При этом в смысловой

структуре производных глаголов сохраняется категориально-лекси

ческая сема производящего слова; формируется общность семантики

на лексико-грамматическом уровне; дифференциальные признаки,

свойственные производящему слову, перераспределяются между

производными с разными префиксами;

- в случаях, когда производящие глаголы в определенном кон

тексте обнаруживают тенденцию к семантической деривации, у про

изводных образований появляются новые лексические значения и но-

18

вые категориально-лексические семы. При этом реализуется новая стереотипность, обеспечивающая набор значимых признаков нового концептуального ядра; производящая основа и приставка выполняют деривационно-маркирующую функцию, что свидетельствует о разрушении словообразовательных связей и обособлении таких производных образований.

4. В смысловой структуре производных глаголов со связанными основами функционально значимым является разграничение сильных и слабых компонентов:

- сильные компоненты обнаруживают устойчивость в семантической и смысловой структурах глагольного слова;

- слабые компоненты могли переосмысливаться в процессе семантической модуляции, что в условиях контекста находит выражение в использовании присловных уточнителей определенной семантики, а также предложно-падежных конструкций.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения; в основной текст работы включены 17 таблиц. Справочную часть диссертации составляют список использованной литературы, список источников и словарей, а также принятых в работе сокращений.

19

ГЛАВА 1

Дата: 2019-02-02, просмотров: 323.