Россия унаследовала от Советского Союза обширную кадровую базу высокообразованных ученых и хорошо обученных инженеров, систему государственных лабораторий и научно‑исследовательских институтов, конструкторских бюро и предприятий, производивших очень сложные механизмы и оборудование. Именно благодаря всему этому СССР удалось добиться значительных технических достижений, таких, например, как запуск первого искусственного спутника Земли, первый полет человека в космос, разработка и производство первых в мире сверхзвуковых транспортных самолетов, строительство первой в мире атомной электростанции, подающей электроэнергию в общие энергосети. Кроме того, Советский Союз производил множество весьма сложных систем вооружения, в том числе истребители высочайшего технического уровня, межконтинентальные баллистические ракеты, ядерное вооружение. Фактически, большинство крупнейших достижений Советского Союза в области гражданских технологий самым непосредственным образом связаны с военными разработками.

После распада Советского Союза внимание российских политиков к высоким технологиям резко ослабло. Объемы всех высокотехнологичных производств – за исключением отрасли ПО – резко упали (как, впрочем, и объемы большинства других отраслей). Самый серьезный спад претерпели авиационно‑космическая отрасль и военная промышленность: объем внутренних закупок сократился в 1990‑е годы на 80 процентов{128}.

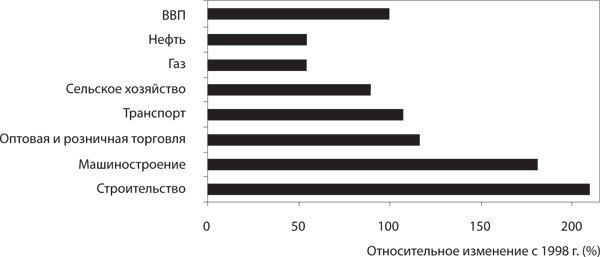

Вклад высокотехнологичных отраслей в рост ВВП России, в 1998–2008 годах составлявший в среднем 6,8 процента в год, был весьма невелик. Однако объемы производства машин и производственного оборудования (а именно они являются основной областью применения высоких технологий) с 1998 года начали стремительно расти, затмевая даже общие темпы роста ВВП.

Поначалу в основе восстановления российской экономики лежали те же механизмы, что и в случае с другими переходными экономиками: рыночная дисциплина и перенос центра тяжести с государственной собственности на частную. Эти преобразования во много раз повысили эффективность использования капитала и других ресурсов. Процентный рост производительности труда в течение этого периода выражается двузначной цифрой. Лидерами возрождения стали те отрасли, которыми в советские времена практически пренебрегали, а также отрасли, претерпевшие резкий спад объемов производства в первое десятилетие переходного периода: розничная и оптовая торговля, строительство, транспорт, телекоммуникации (рис. 5.1). Несмотря на огромный удельный вес продуктов нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и газодобывающей отраслей в российском экспорте и налоговых поступлениях, изменения в уровнях добычи нефти и природного газа не были непосредственной причиной общего роста производства, хотя, разумеется, доходы от экспорта этой продукции сыграли очень важную роль в притоке финансов, который, в свою очередь, стимулировал бурный рост строительства и розничной торговли.

Рис. 5.1 Вклад отраслей в рост ВВП в 1998–2008 гг.

Примечание: в отрасли машиностроения используются данные по «машиностроению и металлообработке» за 1999–2000 гг., по «производству машин и оборудования» – за 2001–2008 гг.

Источник: Росстат. Статистический ежегодник.

Советская производственная база по сей день составляет основу российских высокотехнологичных отраслей: производства материалов с улучшенными свойствами, атомной энергетики, авиационно‑космической и других отраслей оборонной промышленности. Единственная появившаяся в постсоветское время отрасль – разработка ПО.

Источником человеческого капитала для высокотехнологичных производств в России по‑прежнему остаются образовательные и научно‑исследовательские учреждения, работающие с советских времен. Разумеется, образовательная система претерпела определенные изменения, однако страна до сих пор занимает довольно высокие места в различных международных рейтингах естественно‑научной, математической и технической подготовки школьников и студентов, а ведь именно эта подготовка и составляет образовательный базис высокотехнологичных отраслей. Более того, количество людей с университетскими дипломами значительно увеличилось за постсоветский период (см. рис. 5.2). И хотя число выпускников, специализирующихся на математике и естественных науках, практически не меняется, количество выданных дипломов по инженерным специальностям возросло за последние годы со 146 тысяч (1990 год) до 207 тысяч (2007 год).

Рис. 5.2 Выпускники российских частных и государственных университетов, 1990, 1998–2007 гг.

Источник: выполненные автором вычисления основаны на данных, представленных на сайте статистики российского образования, stat.edu.ru.

Разветвленная система научно‑исследовательских лабораторий и конструкторских бюро значительно сократилась с тех пор, как Советский Союз перестал существовать. Из всех постсоветских стран Россия больше других преуспела в сохранении хотя бы части таких лабораторий, однако количество их сотрудников значительно снизилось. Численность инженеров и конструкторов упала с 1,94 миллиона человек (1990 год) до 793 тысяч (2008 год){129}. К примеру, общее число работников советской атомной промышленности (как военной, так и гражданской) в 1991 году оценивается в 200–222 тысячи. Сегодня же исследования в этой области ведутся лишь в нескольких базовых лабораториях.

Затраты на НИОКР тоже сократились. В 2008 году они составляли 1,14 процента ВВП, что значительно ниже среднего уровня по странам – членам ОЭСР, но выше аналогичного показателя большинства стран с близким уровнем ВВП на душу населения. Основной потребитель государственных расходов на разработки, не связанные с обороной, – Федеральное космическое агентство (Роскосмос). За ним следуют: Российская академия наук, Федеральное агентство по науке и инновациям, Российская академия медицинских наук{130}. Доля университетов в финансировании разработок по‑прежнему невелика. В отличие от большинства стран – членов ОЭСР, в России бо льшую часть работ (61 процент) финансирует государственный сектор, на долю частного сектора приходится 29 процентов, на иностранные источники финансирования – 9 процентов{131}.

После развала Советского Союза Российской академии наук досталось подавляющее большинство советских исследовательских мощностей. Однако и масштабы РАН тоже значительно уменьшились за последние два десятилетия. Количество лабораторий, не связанных с Академией, сократилось еще существеннее.

В течение переходного периода одни источники поддержки высокотехнологичных производств исчезали, другие – появлялись. В частности, развитие российских высоких технологий интенсивно стимулировали иностранные компании, которые заключали договоры субподряда, создавали совместные предприятия, приобретали и строили собственные научно‑исследовательские лаборатории или финансировали исследования независимых лабораторий и академических институтов. Нередко российских ученых приглашали в зарубежные фирмы в качестве консультантов. Все эти новые виды деятельности заметно изменили характер НИОКР и структуру высокотехнологичных отраслей в целом.

Дата: 2019-11-01, просмотров: 289.