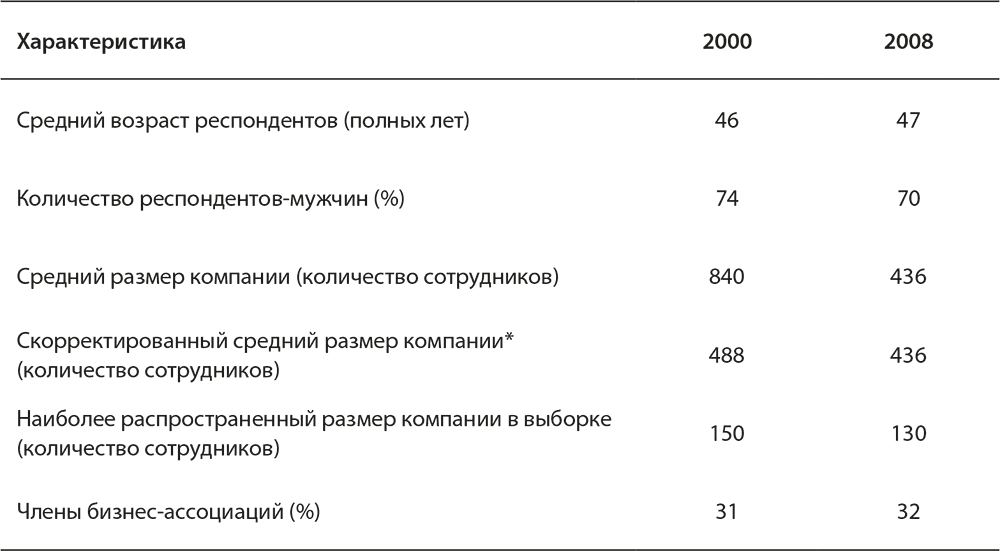

Для того чтобы сделать более точный анализ российского правового пространства при президенте Путине, я попросил «Левада‑центр» провести два опроса. В обоих участвовали по 500 бизнесменов из восьми регионов (Воронеж, Нижний Новгород, Екатеринбург, Москва, Смоленск, Башкортостан, Тула и Новгород); первый проводился в 2000‑м, второй – в 2008 году. Опросы проводились в компаниях, представляющих тяжелую и легкую промышленность, финансы, торговлю, строительство – всего 23 сектора экономики (за исключением сельского хозяйства). С каждым из респондентов разговаривали с глазу на глаз, на его рабочем месте. По окончании опроса мы позвонили в каждую пятую компанию, чтобы получить подтверждение верности зафиксированных ответов. Анкеты проходили строжайшее пилотное тестирование, содержавшиеся в них вопросы не предполагали раскрытия какой‑либо конфиденциальной финансовой информации. Характеристики компаний, составивших базу обоих опросов, были примерно одинаковы (см. табл. 4.2). Мы просили респондентов оценить несколько факторов, мешающих ведению бизнеса, по шкале от 1 до 5. С результатами можно ознакомиться в табл. 4.3.

Табл. 4.2 Характеристики компаний и респондентов, участвовавших в опросах 2000 и 2008 гг.

* То есть без учета десяти крупнейших компаний, участвовавших в опросе в 2000 году.

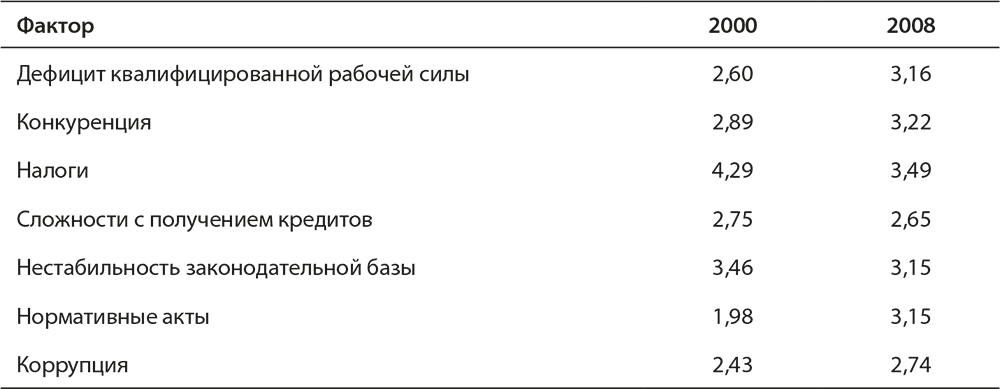

Табл. 4.3 Факторы, мешающие ведению бизнеса в России, 2000 и 2008 гг.

Примечание: оценки давались по пятибалльной шкале, где 1 – «совсем не является препятствием», 5 – «очень серьезное препятствие».

Ответы демонстрируют некоторое улучшение условий ведения бизнеса во время президентства Путина: для респондентов дефицит рабочей силы и конкуренция оказались более серьезными препятствиями, чем налоги и нестабильность законодательной базы, и, в свою очередь, нестабильность законодательной базы в 2008 году представлялась меньшей проблемой, чем в 2000‑м. Самое удивительное, что все эти благоприятные изменения сопровождались резким ростом количества жалоб на коррупцию и на громоздкость базы нормативных актов, напрямую связанной с коррупцией. В 2000 году представители бизнеса оценили коррупцию в 2,43 балла, а к 2008‑му этот показатель вырос до 2,75. Нормативные акты как проблема для бизнеса в 2000 году были оценены в 1,98 балла, а в 2008 году их оценка взлетела до 3,15.

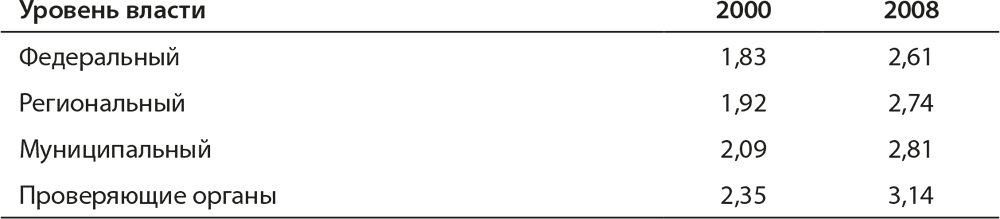

Чтобы подробнее разобраться с восприятием коррупции, мы попросили респондентов оценить по той же пятибалльной шкале, насколько серьезную проблему представляет для них взяточничество на уровне федерального, регионального и муниципального органов власти. Кроме того, респондентам предлагалось оценить уровень взяточничества в проверяющих органах (табл. 4.4).

Табл. 4.4 Распространенность взяточничества в органах власти, 2000 и 2008 гг.

Примечание: оценки давались по пятибалльной шкале, где 1 = «совсем не является проблемой», 5 = «очень серьезная проблема».

В годы президентства Путина картина складывалась следующая: чем ниже уровень власти, тем сильнее, согласно оценкам бизнесменов, он поражен коррупцией. Взяточничество цветет куда более пышным цветом на более низких уровнях, в том числе и в муниципальных, и в проверяющих органах{111}. Тот факт, что в 2008 году предприниматели сочли коррупцию более серьезной проблемой, чем в 2000‑м, представляется весьма значимым – ведь опрос 2008 года проводился в разгар беспрецедентного экономического подъема. Другим словами, России так и не удалось «вырасти» из своих коррупционных проблем.

Эти результаты выглядят тем более неожиданными, что, по логике вещей, предприниматели должны были бы в 2008 году оценивать ситуацию позитивнее, нежели в 2000‑м. Действительно, есть три предпосылки для подобной погрешности восприятия. Во‑первых, так называемый «эффект ореола»: в благоприятной экономической ситуации респонденты, как правило, дают более высокие оценки работе политико‑экономических институтов, нежели во времена экономических спадов, – даже если на самом деле эффективность их работы практически не изменилась. Во‑вторых, в 2008 году, в ситуации заметного усиления авторитарных тенденций в действиях российских властей, респонденты, скорее всего, были куда меньше расположены к критике правительства, чем за восемь лет до этого. Ну и наконец, слабая система правового регулирования и высокий уровень коррупции с большой вероятностью могли обусловить уход с рынка компаний, не приспособленных к функционированию в столь агрессивной среде. Таким образом, результаты опроса, по идее, должны были бы грешить креном в сторону компаний, для которых ни коррупция, ни чрезмерное административное регулирование не являются серьезными проблемами. Такая «поправка на вероятность выживания» применима в основном к небольшим фирмам, которые, как правило, больше всех страдают от коррупции. Каждая из перечисленных предпосылок должна была привести к снижению уровня восприятия коррупции и административного регулирования в 2008 году по сравнению с 2000‑м, однако мы видим в обоих случаях значительное повышение этого уровня. Кроме того, вполне вероятно, что респонденты переоценивали позитивные изменения условий ведения бизнеса.

Правовые институты

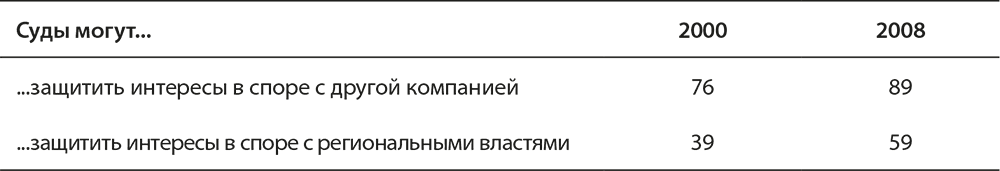

Чтобы проанализировать, как россияне меняют свое отношение к эффективности работы судебных институтов, мы попросили респондентов оценить вероятность того, что в случае возникновения тяжбы суд защитит их имущественные права. Речь в данном случае идет о российских государственных арбитражных судах, представляющих собой основное средство разрешения споров между компаниями, а также между компаниями и государством; мы оставляем в стороне суды общей юрисдикции, по большей части занимающиеся уголовными делами. Арбитражные суды имеются почти в каждом российском регионе. В течение последних 20 лет улучшение именно их работы было в центре внимания нескольких реформ{112}.

Чтобы понять, как руководители оценивают эффективность государственных арбитражных судов, мы попросили их ответить на следующие вопросы.

В случае возникновения экономического спора с бизнес‑партнером – верите ли вы, что государственный арбитражный суд может защитить ваши законные интересы?

(1) Да (2) Скорее да, чем нет (3) Скорее нет, чем да (4) Нет

В случае возникновения экономического спора с местной или региональной властью – верите ли вы, что государственный арбитражный суд может защитить ваши законные интересы?

(1) Да (2) Скорее да, чем нет (3) Скорее нет, чем да (4) Нет

Такая формулировка вопросов устанавливает довольно низкую планку доверия судам. Мы ведь не спрашивали руководителей, всегда ли суды защищают их права. Мы только осведомились, надеются ли они, что суд сможет это сделать. В 2000 году 76 процентов руководителей полагали, что суд может защитить их законные интересы в споре с другой компанией, а в 2008 году того же мнения придерживались 89 процентов (табл. 4.5).

Табл. 4.5 Оценка эффективности государственных арбитражных судов, 2000 и 2008 гг. (количество респондентов, ответивших «да» или «скорее да, чем нет», %)

В помощи суда при конфликте с региональными властями они были уверены значительно меньше. В 2000 году 39 процентов руководителей придерживались мнения, что суд сможет защитить их права в споре с региональными властями. В 2008‑м доля таких респондентов увеличилась до 59 процентов (табл. 4.5). Последний показатель на первый взгляд представляется высоким, однако он может отражать несколько разных факторов{113}. Во‑первых, как мы уже отметили ранее, на результатах опросов мог сказаться «эффект ореола», поскольку первый из них проводился в разгар финансового кризиса, а второй – на пике восьмилетнего периода беспрецедентного роста российской экономики. Во‑вторых, поскольку за восемь лет путинского правления власть губернаторов была значительно ослаблена, в 2008 году руководители предприятий, по всей видимости, куда больше, нежели в 2000‑м, полагались на имеющиеся у них рычаги давления на губернаторов в судебных спорах. В‑третьих, возможно, такие меры, как увеличение финансирования судебной системы и реформа 2000 года повысили эффективность работы судов. В‑четвертых, между 2000 и 2008 годами компании, потерпевшие поражение в попытках прибегнуть к помощи судов при спорах с региональной властью, скорее всего, попросту покинули рынок. В таком случае из оставшихся в бизнесе (а значит, и в нашем опросе) значительно большее число фирм должно было выразить надежду на эффективную помощь суда в конфликте с государством{114}. Не забудем также, что респондентов не спрашивали, как они могут использовать суды для защиты своих прав. Вполне возможно, кто‑то из них имел в виду подкуп судей.

Однако напрямую сравнить результаты двух опросов не так‑то просто. На первый взгляд, полученные данные свидетельствуют о том, что в 2008 году компании в гораздо большей степени рассчитывали на суды как на средство защиты прав собственности в спорах с частными компаниями и государственными органами. Но, как уже было отмечено, анализируя результаты, следует учитывать «эффект ореола», «поправку на вероятность выживания» и изменения в степени готовности и склонности бизнесменов к критике власти. Куда надежнее будет сравнить ответы разных компаний в рамках одного опроса.

Впрочем, хотя важно понимать, как бизнес оценивает эффективность судебной системы, мы поставили перед собой несколько иную цель: выяснить, как отношение к судам влияет на экономическое поведение компаний. К примеру, можно ли сказать, что те из них, которые полагаются на защиту суда в спорах с государственными организациями, инвестируют в бизнес больше, чем те, которые в суды не верят? Утвердительный ответ на этот вопрос будет доказывать, что разные компании играют на одном поле по разным правилам.

Чтобы разобраться в этом, мы задали респондентам ряд вопросов, касающихся системы защиты прав собственности. Мы попросили руководителей ответить, планируют ли они крупные вложения денег в течение ближайших 12 месяцев, закупали ли они недавно производственное оборудование, делали ли капитальный ремонт своих зданий и строили ли новые здания. Любое из этих действий свидетельствовало бы о том, что респондент хоть сколько‑то верит в эффективность существующей системы правового регулирования и защиты прав собственности, поскольку готов нести значительные издержки в настоящем в расчете на выгоду в будущем. Если руководитель опасается, что его права собственности могут быть нарушены в любой момент и что правовая система не поможет ему защитить их, едва ли он будет предпринимать столь рискованные шаги.

В 2008 году 49 процентов руководителей планировали на следующий год те или иные капиталовложения, 85 процентов ответили, что в течение предыдущих двух лет покупали новое оборудование. Три четверти всех респондентов в течение последних двух лет предпринимали капитальный ремонт своих зданий и четверть (24 процента) купили за это время новую недвижимость. Сами по себе все эти цифры не особенно много говорят о качестве правового поля: решения об инвестициях могли быть вызваны разными факторами, в том числе и экономическим подъемом или значительным расширением кредитной базы во время президентства Путина. А упомянутые выше причины погрешности играют значительно меньшую роль при сравнении ответов разных респондентов одного опроса – ведь «эффект ореола» в равной степени распространяется на тех, кто верит в перспективность судебной тяжбы с государством, и на тех, кто в нее не верит.

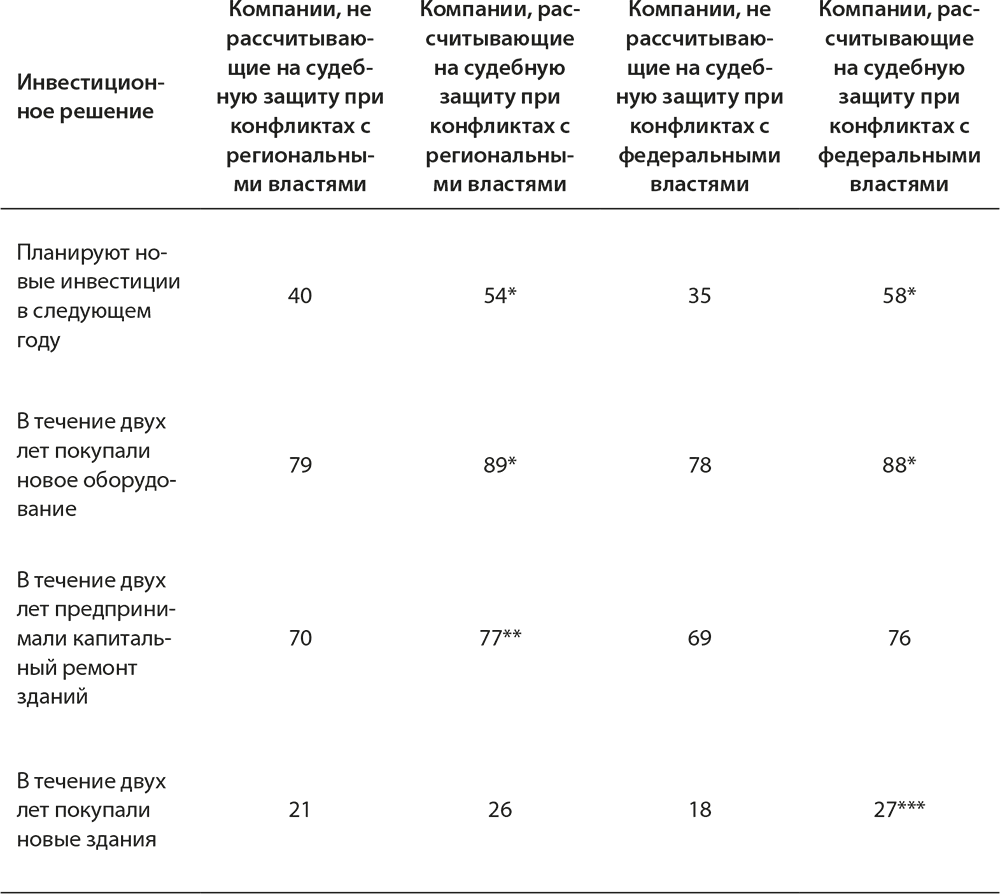

Руководители, считающие, что подавать в суд в случае возникновения конфликта с региональными властями имеет смысл, скорее предпримут какие‑то шаги, свидетельствующие о том, что они полагаются на существующую систему правопорядка и охраны прав собственности, нежели те, кто считает судебное разбирательство бессмысленным (табл. 4.6). Среди верящих в эффективность суда было гораздо больше руководителей, собиравшихся делать новые инвестиции в ближайший год (54 и 40 процентов), покупавших в течение года, предшествовавшего опросу, новое производственное оборудование (89 и 79 процентов) и предпринявших капитальный ремонт своих производственных помещений (77 и 70 процентов). Доля руководителей, затеявших в течение последних 12 месяцев строительство новых зданий, тоже была выше в этой группе – правда, здесь разница уже не столь велика (26 и 21 процент, разница статистически незначима). Все эти цифры свидетельствуют о том, что для стимулирования инвестиций исключительно важно ограничивать произвол властей правовыми методами{115}. Бизнесмены, не видящие смысла или возможности обращаться в суд в случае спора с региональными властями, вкладывают значительно меньше средств, чем более оптимистично настроенные конкуренты. Таким образом, в 2008 году ситуация в бизнесе была явно в пользу компаний, так или иначе обеспеченных возможностью судебной защиты{116}.

Табл. 4.6 Соотношение между инвестиционными решениями компаний и их оценкой возможности прибегнуть к судебной защите прав собственности в случае конфликта с региональными и федеральными властями, 2008 г. (количество респондентов, ответивших «да» и «скорее да, чем нет», %)

* – значимая разница с уровнем статистической значимости 0,01.

** – значимая разница с уровнем статистической значимости 0,10

*** – значимая разница с уровнем статистической значимости 0,05

1. Инвестиционное решение

2. Компании, не рассчитывающие на судебную защиту при конфликтах с региональными властями

3. Компании, рассчитывающие на судебную защиту при конфликтах с региональными властями

4. Компании, не рассчитывающие на судебную защиту при конфликтах с федеральными властями

5. Компании, рассчитывающие на судебную защиту при конфликтах с федеральными властями

Различия представляются еще более разительными при переходе к федеральному уровню, то есть при анализе уверенности компаний в эффективности судебной защиты их прав в случае конфликта с федеральными властями (см. два последних столбца в табл. 4.6). В трех случаях из четырех разницу оценок тех, кто не надеется на благоприятный исход судебной тяжбы с федеральными властями, и тех, кто на такой исход рассчитывает, можно назвать статистически значимой. В четвертом же случае она ниже стандартного уровня значимости (р = 0,12).

Разница в ответах между этими двумя группами высвечивает исключительно важный факт, определяющий условия функционирования компаний в России: неприкосновенность собственности очень сильно зависит от того, имеет ли та или иная фирма возможность защитить себя от посягательств со стороны государства. В идеале инвестиционные решения принимаются на основании экономических соображений в условиях, когда возможность обеспечить себе судебную защиту играет значительно меньшую роль, чем экономическая производительность. В сегодняшней России дела обстоят совсем иначе.

Интересно, что между уровнем инвестиций и оценкой потенциальной эффективности обращения в суд в случае конфликта с другой частной компанией практически никакой связи нет. У тех, которые рассчитывают на судебную защиту в подобной тяжбе, и у тех, которые на такую защиту не полагаются, уровень инвестиций приблизительно одинаков. Таким образом, проблема укрепления прав собственности в России коррелирует не столько со способностью государства принимать решения в тяжбах между частными организациями и обеспечивать выполнение этих решений, сколько с ограничением произвола именно государственных должностных лиц{117}.

Дата: 2019-11-01, просмотров: 322.