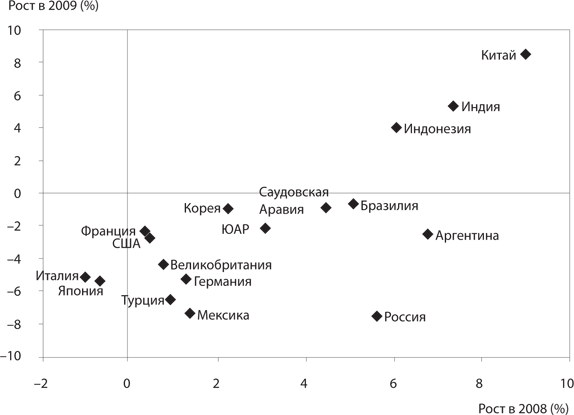

Последствия экономического кризиса для российской экономики оказались куда тяжелее, чем для экономик других стран «Большой двадцатки». Дело не только в самом 8‑процентном падении ВВП в течение 2009 года (самый большой показатель по странам «Большой двадцатки»), но еще и в том, что разница в скорости экономического роста в 2008 и 2009 годах значительно превышает аналогичную разницу всех остальных стран «Большой двадцатки». На рис. 1.4 показаны темпы роста экономик стран «двадцатки» перед кризисом и во время него (то есть соответственно в 2008 и 2009 годах){12} по данным Международного валютного фонда на октябрь 2009 года. На диаграмме видно, что в 2009 году положение всех стран по сравнению с предыдущим годом ухудшилось. Однако самым резким это ухудшение оказалось для России – больше 13 процентов! На втором с конца месте (после России) оказалась Аргентина – 9 процентов. Для остальных стран среднее значение этого показателя составило всего лишь 4 процента. Как же получилось, что Россия, бывшая одной из самых быстроразвивающихся стран, настолько стремительно сдала позиции?

Рис. 1.4 Рост ВВП в некоторых странах «Большой двадцатки», 2008 и 2009 гг.

Источник: IMF, World Economic Outlook, October 2009.

Первое напрашивающееся объяснение – обвал цен на нефть с рекордных 147 долларов за баррель до менее чем 40 долларов за баррель – всего за полгода. Можно ли как‑то измерить последствия такого падения? На этот вопрос есть два ответа; оба основаны на докризисных данных. Во‑первых, можно оценить общую сумму нефтегазовой ренты России, а затем определить непосредственные последствия изменения цен на нефть. Второй подход – оценка корреляции изменений ВВП и цен на нефть (с учетом других факторов) в течение последних лет.

Оба предлагаемых решения могут дать ошибку как в сторону завышения, так и в сторону занижения. Первый, «бухгалтерский», подход имеет целый ряд недостатков: 1) точная оценка общей суммы нефтегазовой ренты – задача очень нелегкая; 2) не принимаются во внимание косвенные последствия падения цен на нефть – изменение объемов добычи, обусловленное динамикой цен, изменение ситуации в других отраслях экономики, влияние цен на нефть на движение капитала через границу; 3) игнорируются такие ответные меры экономической политики, как стерилизация притока нефтедолларов посредством формирования резервного фонда и суверенного фонда благосостояния. Второй, «эконометрический», подход учитывает фактически наблюдаемую корреляцию. Однако и он небезупречен, поскольку нет никаких гарантий того, что данные по докризисному периоду можно легко экстраполировать на ситуацию во время и после кризиса. Ведь изменения конъюнктуры заставляют политиков и инвесторов выбирать новую линию поведения. Мало того, экономика, претерпевшая структурные изменения в связи с кризисом, скорее всего, каким‑то иным образом отреагирует на колебания цен на нефть. И наконец, ни тот, ни другой подход не предполагает поправок на нелинейность влияния цен на ВВП. Тем не менее в целях получения приблизительных оценок мы прибегнем к обоим методам и обсудим результаты подсчетов.

Начнем с оценки нефтегазовой ренты. Клифф Гэдди и Барри Икес утверждают, что официальные данные по добавленной стоимости в нефтегазовом секторе (около 10 процентов ВВП) неверны и вводят в заблуждение{13}. На основании имеющихся данных и допущений по структуре издержек и ценовым субсидиям ученые вышли на значительно более высокие значения: общая сумма нефтегазовой ренты составила в 2005 году около 25 процентов ВВП. Эта цифра очень близка к результатам, полученным Всемирным банком{14}, пользовавшимся таблицами «затраты – выпуск» за 2000 год по России, Великобритании и Нидерландам для учета влияния такого фактора, как трансфертное ценообразование (при реализации товаров внутри одной компании или между взаимозависимыми компаниями возможен перенос добавленной стоимости из одной отрасли в другую). Согласно оценке Всемирного банка, добавленная стоимость в российском нефтегазовом секторе составляла в 2000 году 20 процентов ВВП (официальная цифра на 2000 год – 8 процентов ВВП). Разница в полученных значениях неудивительна: средняя цена на нефть в 2000 году (27 долларов за баррель) была значительно ниже, чем в 2005 году (50 долларов за баррель).

Прибегнув к методу Гэдди – Икеса, мы оценили суммарную нефтегазовую ренту за 2008 год (когда цены на нефть достигли рекордных значений) в 30 процентов ВВП. Далее, из этой концепции следует, что снижение цены барреля нефти на 10 долларов должно повлечь за собой 3‑процентное уменьшение ВВП. Стало быть, падение цены на уральскую нефть с 95 (2008 год) до 60 долларов за баррель (2009 год) должно было вызвать снижение ВВП примерно на 11 процентов.

Второй подход также использовался в ряде исследований. В работе Юко Раутавы получена оценка долгосрочного коэффициента эластичности ВВП по цене на нефть на уровне 0,24{15}. Иными словами, перманентное 10‑процентное снижение цены на нефть в долгосрочной перспективе ведет к сокращению ВВП на 2,4 процента. Роланд Бек, Аннет Кампс и Элица Милева расширили массив данных Раутавы и получили схожие результаты: в долгосрочной перспективе 10‑процентное изменение цен на нефть ведет к 2‑процентному изменению ВВП{16}, {17} (они рассматривали шестилетнюю долгосрочную перспективу). Кратко‑срочные же последствия менее серьезны: в течение первых трех месяцев после шока изменение ВВП составляет всего лишь 0,5 процента, а через год – 1 процент. Бек, Кампс и Милева настойчиво предостерегают: поскольку даже их – расширенная – серия данных на самом деле весьма ограниченна, возможная погрешность очень велика. К примеру, доверительная область для 95‑процентной вероятности через год после исходного изменения цен на нефть может увеличиться с 0,6 до 1,6 процента.

Пользуясь методами, подобными эконометрическим, Бруно Мерлеведе, Бас Ван Арле и Кун Схорс создали и откалибровали компактную макроэкономическую модель российской экономики{18}. Затем они заложили в программу перманентный 25‑долларовый скачок цен на нефть (три сценария заключались в том, что начиная с 2005 года баррель нефти стоил 20, 45 и 70 долларов за баррель соответственно). Несмотря на то что модель предусматривает два смягчающих механизма – эффект «голландской болезни» и стабилизационный фонд, в долгосрочной перспективе упомянутые ценовые потрясения все равно ведут к 12‑процентному изменению ВВП. Интересно, что бо льшая часть этих изменений (9–10 процентов) происходит в течение одного года.

Оказывается, результаты, полученные с помощью двух различных подходов, не слишком разнятся между собой. Снижение цены на нефть с 95 долларов за баррель в 2008 году до 60 в 2009‑м должно было привести к сокращению ВВП на 9–16 процентов. Что касается краткосрочных перспектив, если вспомнить осень 2008‑го, обвал цен с 118 долларов за баррель (II квартал) до 56 долларов (III квартал) должен был привести к падению ВВП как минимум на 7,5 процента.

Напомним, что эти потери должны вычитаться из «гипотетического» российского ВВП, то есть из того ВВП, который мы имели бы в случае отсутствия кризиса. Предположив, что средние темпы роста в долгосрочной перспективе составляли бы 7 процентов в год, мы придем к тому, что одни только цены на нефть – без учета каких бы то ни было иных факторов – привели бы к спаду на 2–9 процентов в год (вместо годового 7‑процентного роста). И хотя точность всех этих оценок очень низка, они все же допускают возможность того, что единственной причиной резкого спада российской экономики, наблюдавшегося в конце 2008 года и в течение первых трех кварталов 2009‑го, по меньшей мере с большой степенью вероятности было падение цен на нефть (учитывая, что эти цены влияют на движение капитала, биржевой курс и т. д.).

Дата: 2019-11-01, просмотров: 319.