Предисловие ко второму тому

Во второй том монографии входят три ее тематических раздела: четвертый, характеризующий своеобразие активности бессознательного в условиях измененных состояний сознания (сон нормальный, сон гипнотичеcкий); пятый, посвященный проблеме проявлений бессознательного в клинической синдроматике, и шестой, в котором обсуждается роль бессознательного психического в структуре художественного восприятия и творчества.

Объединение этих очень, казалось бы, по-разному ориентированных направлений мысли в рамках одного и того же тома может показаться на первый взгляд искусственным, лишенным какой-либо оправдывающей подобное объединение общей идеи. Однако это не так. Чтобы эту объединяющую идею точнее определить, следует обратиться к одному из наиболее своеобразных разделов общей теории бессознательного: к концепциям, согласно которым активность бессознательного, неустранимо участвуя в формировании повседневного поведения и повседневной речи, сохраняет вместе с тем функцию порождения и специфических для нее форм выражения, оказывается способной звучать - при наличии определенных условий - также на особом "языке", не идентичном языку собственно сознания, т. е. формализованной, логически организованной, рационально построенной речи.

Хорошо известно, что эта проблема "специфического языка" бессознательного занимает в психоаналитической литературе довольно видное место. Ее корни уходят еще в старые работы З. Фрейда, в которых впервые было указано на существование закономерных связей между активностью бессознательного и специфическими формами осознаваемой речевой продукции (оговорками, очитками, остротами и т. п.). В дальнейшем эта идея была значительно расширена в связи с ее использованием в психосоматической медицине (рассмотрение определенных заболеваний и клинических синдромов как символического "языка тела", в котором находят свое выражение несознаваемые формы психической деятельности, душевные движения, по тем или другим причинам лишенные возможности экспрессии в поведенческих актах и нормальном общении). Наконец, в самые последние годы, главным образом в результате работ Ж. Лакана, были предприняты попытки еще более углубить идею связи бессознательного с речью. Эти попытки предпринимаются под характерным лозунгом "назад к Фрейду". Но в действительности они представляют собою не движение вспять, возвращающее нас к известным исходным утверждениям Фрейда, а скорее резко заостряют эти утверждения и дают им, если не всегда достаточно убедительное, то, во всяком случае, нередко весьма эффективное дальнейшее развитие. Ибо для Лакана выражение бессознательного в речи - это отнюдь не более или менее случайный (как для Фрейда) прорыв "языка бессознательного" сквозь ткань, сквозь преграды и завесы рационально контролируемых вербализаций. Для Лакана отношения между бессознательным и речью гораздо более сложны и интимны, ибо для него "бессознательное структурировано как язык", а "бессознательное Субъекта - это речь Другого".

Мы не будем сейчас задерживаться на этих парадоксально звучащих, нелегко постигаемых утверждениях. Соображения и материалы, позволяющие их в какой-то степени расшифровывать, содержатся во вступительной статье редакции ко второму тематическому разделу монографии и во многих статьях этого раздела, и, возможно, читателю они уже знакомы. Для нас представляют сейчас основной интерес не столько те общие интерпретации, которые дают идее специфического "языка бессознательного" психоанализ и другие сходно ориентированные концепции, сколько сама эта идея, степень ее обоснованности, доводы и факты, позволяющие ей - невзирая на всю силу и резкость критики, которой она неоднократно подвергалась - упорно не сходить со сцены на протяжении десятилетий. Важно также разобраться, если мы с этой идеей в той или другой степени согласимся, в качественном разнообразии форм, которые "язык бессознательного" может в разных условиях принимать. Попытки ответов именно на эти вопросы и стоят в центре внимания многих авторов, труды которых составляют в совокупности настоящий, второй том монографии.

Стремление, например, понять сновидения как психическую продукцию, в которой на основе особых принципов находят свое выражение не только те содержания душевной жизни, которые в состоянии бодрствования ясно осознавались, но и содержания, в этом состоянии вытеснявшиеся, породило литературу поистине безбрежную. Тонкие подчас наблюдения оказываются смешанными в ней с домыслами, фантастикой, мифами, и отфильтровывание в этом разнородном материале того, что может рассматриваться как элемент строгого научного знания, дело нелегкое. И тем не менее уйти от проблемы отражения в сновидениях - отражения на их "специфическом языке" - активности бессознательного было бы недопустимым. Те, кто к подобной позиции ухода от трудной проблемы призывают, должны ясно понимать, что они предлагают всего лишь движение по линии наименьшего сопротивления. При этом надо учесть, что именно здесь, в проблеме связи сновидения с бессознательным, накоплено уже немало данных о формах и даже закономерностях и функциональной роли, которыми динамика подобных связей объективно характеризуется.

Сходным, принципиально, образом обстоит дело и с выражением бессознательного в клинических картинах. Широко известная концепция "языка тела", постулирующая тенденцию бессознательного к символическому выражению в патологических синдромах, обоснованно подвергается серьезной критике во многих статьях пятого раздела, однако сам факт глубокого влияния душевной жизни во всей ее структурной сложности, т. е. ее как осознаваемых, так и неосознаваемых компонентов, на течение болезней неоспорим. Задача здесь заключается в том, чтобы уточнить так долго ускользающие от нас объективные законы этих влияний. Решая же эту задачу, мы тем самым лучше поймем не только психофизиологические механизмы, на основе которых реализуется связь бессознательного с "телом", но и формы, в которых бессознательное дает о себе знать как о клиническом факторе, т. е. определим, на каком же специфическом для него "языке" оно в условиях клиники иногда громко и открыто, иногда тихо и завуалированно говорит.

Наконец, - художественное творчество. Во вступительной статье к шестому разделу мы пытаемся подробно обосновать, почему отнюдь не является преувеличением даже такая решительная формулировка, как "бессознательное пронизывает все творчество, присутствует на всех этапах художественного восприятия". Вместе с тем явилось бы грубой ошибкой, упрощающим толкованием "сведение" художественного творчества только к активности бессознательного (довольно часто провозглашаемый тезис буржуазной эстетики), т. е. стремление исчерпать создание художественных образов лишь теми элементами психики, лишь теми мотивами и ценностями, которые, определяя душевную жизнь художника, остаются им неосознанными. Легко, однако, понять, что такое синтезирующее и одновременно разграничивающее понимание ролей, выполняемых в актах художественного творчества сознанием и бессознательным, вновь возвращает нас к проблеме специфических особенностей выражения бессознательного в искусстве, т. е. по существу к "языку", на котором оно в искусстве говорит.

Эти соображения объясняют, как нам кажется, логическую связь, существующую между такими, казалось бы, далекими друг от друга проблемами, как сновидения, клинический синдром и генез художественного образа. Если мы попытаемся подойти к этим проблемам с позиций теории бессознательного, то оттенок парадоксальности их взаимосвязи утрачивается и, напротив, возникает представление об их смысловой увязанности и даже более того - об их взаимной дополнительности. Такое понимание и было положено в основу отбора материалов, составляющих второй том монографии. Как читатель увидит, во всех тематических разделах этого тома усилия авторов большинства статей направлены на возможно более точное определение тех особенностей "языка бессознательного", на котором последнее говорит в условиях сновидного снижения уровня бодрствования, болезни и попыток художника материализовать творимые им образы.

В четвертом тематическом разделе особое внимание обращается при этом на функциональную роль сновидений и на связанную с ними активность "невербального мышления". Как важный элемент этой роли рассматривается тенденция к нейтрализации ("примирению") мотивационных конфликтов. Во многих статьях пятого раздела критически обсуждается проблема "психологической специфичности" клинических синдромов и их отношения к функции символического выражения вытесненного. В материалах шестого раздела анализируются процессы, способствующие формированию "правды искусства", понимаемой как черта творчества, особенно зависящая от неосознаваемых факторов последнего.

Легко заметить, что все это - проблемы одного и того же по существу общего плана - форм выражения бессознательного, его своеобразной феноменологии, и поэтому неудивительно, что в процессе их анализа можно во многих случаях подметить сходство и направлений и целей. Означает ли это, однако, что проблема "языков" бессознательного исчерпывается этим ее феноменологическим аспектом? Думать так, значило бы совершить серьезную ошибку.

Когда психоанализ говорит о специфическом языке бессознательного, то - безотносительно к тому, идет ли речь о "языке сновидений", "языке тела" или "языке искусства". - в основу теории всех этих проявлений кладется "постулат символики", согласно которому одной из характернейших особенностей бессознательного является порождение им символических фигур, образов, за которыми скрыты неосознаваемые переживания. Этот процесс формирования символов объявляется функцией, присущей бессознательному исходно, первично.

При таком понимании символический характер проявлений бессознательного, естественно, объясняется способностью создавать символические образы, совсем как у Мольера: "мак усыпляет, потому что он обладает усыпляющей силой". Что касается нас, то во вступительных статьях к тематическим разделам настоящего тома мы пытаемая показать, что символический характер продукции (бессознательного достаточно хорошо объясняется своеобразием психологических условий, в которых эта продукция создается. Так, символику сновидений мы рассматриваем как форму связи между психологическими содержаниями, являющуюся единственно возможной в рамках чувственно-конкретного (бессловесного) мышления, поскольку последнее не использует связи логические. По существу, это - псевдосимволика, т. е. символика, возникающая лишь потому, что любой образ, сформировавшийся в условиях аналогичного мышления, является "символом". Сходным образом объясняется и "символика тела" (достаточно в этой связи вспомнить об идее "раковых отношений", изложенной И. П. Павловым в его споре с П. Жанэ о природе истерии).

Без занятия, поэтому, правильной позиции в отношении "постулата символики" адекватное понимание "языков" бессознательного заранее исключается.

Литература

1. Баррет З. Ф., Загадочные явления человеческой психики, М., 1914.

2. Бассин Ф. В., Проблема бессознательного, М., 1968.

3. Бергсон А., Сновидение, СПб., 1900.

4. Мдивани К. Д., Восприятие времени и установка. XVIII Международный психологический конгресс, т. II, М., 1966.

5. Прангишвили А. С., Исследования по психологии установки. Тб., 1967.

6. Узнадзе Д. Н., Психологические исследования, М., 1966.

7. Форель А., Гипнотизм, СПб , 1904.

8. Чиж В., Экспериментальное изучение внимания во сне. Вестник психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии, 1911, 3.

9. Шерозия А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического, том I, Тб. 1969; том II, Тб., 1973.

10. Элькин Д. Г., Восприятие времени и эмоциональные состояния личности. В сб: Вопросы психологии личности, М., 1960.

11. Элькин Д. Г., Восприятие времени и установка. Сб. Вопросы психологии, Ереван, 1960.

12. Элькин Д. Г., Восприятие времени, М., 1961.

13. Элькин Д. Г., Роль временного фактора в ассоциативной деятельности в свете учения об установке. Материалы IV Всесоюзного съезда общества психологов, Тбилиси, 1971.

14. Элькин Д. Г., Установка и дифференциация времени. Экспериментальные исследования по психологии установки, т. V, Тбилиси, 1971.

15. Boring, L. D., Boring, E. G., Temporal judgements after sleep. Studies in Psychology. "Titchener Commemorative Volume", Wilson, 1917.

16. Brush, E. N., Observation on the temporal judgement during sleep. Am. J. Psychol., 42.

17. Delboeaf, J., Le sommeil et les r?ves, Paris, 1885.

18. Ehrenwald, N., Versuche zur Zeitauffassung des Unbewussten. Arch. f. die ges. Psych., В., XLV, H., 1.

19. Franсois, M., Influence de la temperature interne sur notre appreciation du temps, Ser. de la biolog., 98, 1928.

20. Hoagland, H., The Psychological Control of Judgements of Duration: Evidence oi a Chemical Clock. J. Gen. Psychol., 1933, 9.

21. Stalnaker, J. M., Richardson, M. W., Time estimation in the hypnotic trance. J. Gen. Psychol., 4, 1930.

22. Stott, L. N., The discrimination of short tonal duration. Dissertation, Illinois, 1933.

23. Stott, L. N., Time-order errors on the discrimination of short tonal durations. J. Exp. Psychol., 1935, 18.

От гипноза к трансферу

Размышления Фрейда над проблемой гипноза определялись преимущественно французскими концепциями, т. е. спором, в котором Шарко противостоял Бернгейму, школа Сальпетриера - школе Нанси. Известно, что Шарко видел в гипнозе своеобразное соматическое состояние, вызываемое физиологическими, в основном, факторами, в то время как Бернгейм рассматривал гипноз как процесс чисто психологический, исчерпываемый внушением. В этом проявилось фундаментальное противопоставление, которое определяет до настоящего времени в разных формах всю проблематику гипноза. Позицию Фрейда в этом вопросе определить нелегко. В разных текстах она выступает по-разному. Хорошо известно, что с самого начала ни одна из этих теорий его не удовлетворяет, он предчувствует, что проблема должна быть поставлена на основе иных понятий. Представляется более интересным, чем противопоставлять друг другу разные тексты, проследить, каким могло быть движение мысли Фрейда по отношению к двум названным концепциям и как Фрейд попытался преодолеть их расхождение.

Шарко и "физиологический" детерминизм

Независимо от эмоционального воздействия, которое Шарко оказал на Фрейда [2], особенно повлияли на последнего эксперименты Шарко с провоцированием искусственных параличей [3]. Известно, что, стремясь обосновать свои представления о психической детерминированности посттравматической истерии, Шарко вызывал с помощью внушения (в состоянии гипноза и в условиях бодрствования) психогенные параличи и другие истерические симптомы. Его цель заключалась в получении прямого доказательства "всемогущества идей", силы психического воздействия на соматические процессы. Эти эксперименты произвели на Фрейда впечатление подлинного откровения. Его исследование различий, существующих между параличами органическими и параличами психогенными [7], показывает, что он сразу же понял, что теории Шарко открывают путь к созданию концепции истерии, полностью основанной на психическом детерминизме. В этой статье, опубликованной в 1893 г., но задуманной Фрейдом еще в конце его пребывания в Париже [17, 258], действительно показано, что истерические параличи определяются не законами анатомии нервной системы, а отражают представления, которые больные имеют о своем собственном теле.

Однако Шарко, вопреки новаторскому духу его концепций, не был подготовлен для формулировки выводов, ставящих под сомнение примат физиологического детерминизма, определявшего все научные представления его эпохи. Интуиция клинициста вынуждала его признать роль психической травматизации в генезе истерической синдроматики, но, одновременно, он не допускал, что подобные нарушения могут возникать без органического поражения нервной системы. Он постулировал, вопреки отсутствию каких-либо видимых изменений анатомо-физиологического субстрата, существование "динамических функциональных нарушений", которые нельзя было выявлять с помощью современных ему методов исследования. Он придавал, кроме того, первостепенное значение конституциональному фактору в этиологии неврозов.

Аналогичное стремление оставаться в рамках идеи физиологического детерминизма выступает и в представлениях Шарко о гипнозе. Это не значит, что Шарко игнорировал роль суггестии как фактора гипнотических проявлений. Он даже, как мы уже говорили, использовал суггестию, чтобы вызывать искусственно истерические симптомы ("создавать и устранять"). Однако суггестия действовала, по его мнению, только на фоне особого физиологического состояния - состояния гипноидности, родственного гипнозу.

Бернгейм и "психологический" характер гипноза

Основной интерес в теориях Бернгейма представляет то, что он решительно порвал с приматом физиологии, использовав гипноз как чисто суггестивный феномен. Чем является, действительно, суггестия? Это идея, которая, если воспользоваться определением Фрейда из его предисловия к труду Бернгейма "О суггестии", "будучи введена в мозг загипнотизированного субъекта путем внешнего воздействия, интерпретируется субъектом как возникшая в его сознании спонтанно" [6, 77].

Не существует, таким образом, более гипнотического состояния - есть только психологические причинные связи, действующие так, что субъект их по-настоящему не осознает.

Можно понять, почему Фрейд утверждал, что именно Бернгейму он обязан "наиболее глубоким впечатлением по поводу возможности существования мощных психических процессов, остающихся скрытыми от сознания людей" [15, 23-24]. Два опыта, на которых он смог присутствовать во время посещения им Нанси, сыграли в этом плане фундаментальную роль.

Первый из этих экспериментов был связан с постгипнотическим внушением. Бернгейм дал предварительно загипнотизированному субъекту инструкцию выполнить по пробуждении определенное действие. Когда субъект вышел из состояния гипнотического сна, он реализовал этот приказ, хотя и не смог вспомнить мотивы своего поступка.

На протяжении второго опыта Бернгейм опрашивал людей, длительно находившихся ранее в сомнамбулической фазе гипноза. Казалось, что эти люди полностью забыли обо всем, что с ними происходило в этом состоянии. Бернгейм, однако, показал, что было возможным оживить их воспоминания, используя чисто психологические приемы (настойчивость, суггестию, увещание).

Эти опыты позволили сделать два вывода. С одной стороны, они доказали, что определенные представления могут быть содержанием психической жизни субъекта, могут определять его действия, фигурировать в процессах памяти без того, чтобы субъект их осознавал. Можно поэтому думать, что путешествие в Нанси оказалось для Фрейда важным этапом выработки им представления о бессознательном.

С другой стороны, показав, что можно устранить постгипнотическую амнезию путем одной только суггестии, Бернгейм доказал чисто психогенную природу этой амнезии. А поскольку последняя рассматривалась всегда как один из главных признаков гипнотического состояния, подтверждалось тем самым и представление Бернгейма об исключительно психологическом характере гипноза.

Однако, если допускается, что гипноз это не более, как определенная форма внушения, в чем же это внушение заключается? Фрейд многократно подчеркивал, что Бернгейм не смог по-настоящему определить психологический механизм гипноза и что тем самым гипноз объяснялся на основе фактов, которые сами требовали объяснения. Отсюда вытекало, что, хотя Бернгейм настаивал на психологическом характере гипноза, он, как и Шарко, оставался привязанным к существенно нейрофизиологической концепции психического функционирования. Внушение сводилось для него к определенному нервному механизму. Его позиция была более близка к позиции Шарко, чем это представлялось на первый взгляд. Расходясь в оценке важности роли, которую играет внушение, и Шарко, и Бернгейм оказывались в равной степени неспособными интерпретировать гипноз на языке чисто психологических категорий.

Открытие трансфера

Фрейд сам рассказал, как он пришел к пониманию либидинозного характера отношений, устанавливающихся в гипнозе. Однажды, когда он гипнотизировал одну из своих больных, последняя, пробудившись, бросилась ему на шею: "Я был достаточно трезв душевно, чтобы не объяснять этот поступок моей непреодолимой привлекательностью, и я полагал, что понял природу мистического фактора, скрытого за гипнозом. Чтобы его устранить или хотя бы изолировать, я должен был распроститься с гипнозом" [15, 40-41].

Мы показали в других работах [1; 4], как этот эпизод явился для Фрейда отправным пунктом в открытии трансфера. После того, как он отказался объяснить этот инцидент своей личной привлекательностью, он пришел к необходимости допустить существование третьей фигуры как промежуточной между врачом и пациентом. Это было начало "долгого пути", на котором он постепенно нисходил от актуальных желаний к инфантильной сексуальности, вплоть до наиболее ранних фаз формирования межперсональных отношений.

В результате становилось возможным понять механизм отношений, создающихся в гипнозе. Внушение, писал Фрейд, очень точно формулируя свою мысль, "это влияние, оказываемое на субъекта с помощью феноменов трансфера, которые он способен произвести" [9, 58]. Повышение степени внушаемости субъекта в условиях гипнотизации, его аффективная зависимость от гипнотизера находили, таким образом, свое объяснение в мощных отношениях трансфера, которые его связывали с гипнотизером. В "Трех очерках по проблеме сексуальности" Фрейд охарактеризует эти отношения как зафиксированность по мазохистскому типу ("Я не могу не вспомнить здесь доверчивое подчинение, которое обнаруживают гипнотизируемые в отношении гипнотизера. Оно заставляет меня предполагать, что существо гипноза заключается в неосознаваемой фиксации либидо на личности гипнотизера (посредством мазохистского компонента сексуального влечения)" [8, 171]). Он вновь вернется к этому вопросу в "Психологии масс и анализе Я", где он рассмотрит проблему гипноза детально [12, 138-141; 153-156; 174].

Он вновь подчеркивает подчиненность, пассивность, отказ от любой формы критики, которые характеризуют отношение гипнотизируемого к гипнотизеру и устанавливают сходство, существующее между гипнозом и наиболее идеализированной формой влюбленности. В обоих этих случаях, пишет он, объект замещает "идеал Я". Не входя в рассмотрение всей сложности фрейдовской метапсихологии, ограничимся напоминанием, что "идеал Я" является выражением интериоризации субъектом его идентификаций с родителями, особенно - его идентификации с отцом. "Идеал Я" можно определить как своеобразную высшую идентификацию, основная функция которой - служить опорой формирования унифицированного образа "Я", противостоящего, как целостность, множеству отдельных стремлений.

Именно трансфер ("перенос") на личность гипнотизера функций, связанных с "идеалом Я", позволяет, по Фрейду, понять зависимость субъекта, обнаруживающуюся в условиях гипноза. Трансфер объясняет и особую чувствительность, проявляемую гипнотизируемым в отношении инструкций гипнотизера, - чувствительность, доходящую до галлюцинаторного переживания этих инструкций. В той мере, в какой "идеал Я" способствует формированию "Я", он, этот "идеал Я", играет существенную роль в обосновании принципа реальности: "Нет ничего удивительного в том, что "Я" рассматривает определенное восприятие как реальность, если психическая инстанция, функцией которой является контроль событий на их реальность, высказывается в пользу реальности этого восприятия" [12, 139].

Тупик

Психическое и соматическое, психология коллективная и психология индивидуальная, сексуальное влечение и десексуализация, любовь и трансфер - отнюдь не случайно то, что мысль Фрейда, когда он размышляет о гипнозе, останавливается на наиболее темных и противоречивых понятиях психоаналитической теории. С этой точки зрения филогенетические гипотезы, при всей их абстрактности, их почти "научно-фиктивном" характере, остаются тем не менее исключительно интересными. Они подчеркивают, в частности, трудность для психоанализа объяснить интимную связь психического с соматическим, которая лежит в основе гипнотических феноменов. Высказывания Фрейда о "мистическом", загадочном характере гипноза указывают, что он хорошо осознавал хрупкость и парциальность своих интерпретаций. 148

Психоанализ полностью основывается на имплицитной гипотезе о фундаментальном единстве личности человека, рассматриваемой как психофизиологическая целостность. Ибо как можно иначе объяснить, что активность фантазмов может влиять на наиболее элементарные психофизиологические функции?, что вытесненное желание может вызвать паралич? Но, если Фрейду удалось в значительной степени осветить психологические механизмы, которые способствуют формированию клинической синдроматики, он не смог показать, на основе каких процессов эти механизмы преобразуются так, чтобы вызывать соматические эффекты. Он сам привлек внимание к этому вопросу. Говоря об истерической конверсии, в которой он видел основную модель подобного перехода психического в соматическое, он многократно подчеркивал, что психоанализ позволяет понять психологическое значение симптомов, но не механизм конверсии в его собственном смысле.

За тридцать лет, прошедших после смерти Фрейда, наши познания в этой области вряд ли по-настоящему увеличились. Вопреки развитию психосоматической медицины, мы до сих пор не знаем, каким образом представление - безразлично, идет ли речь, как при истерии, о вытесненном желании или, как при гипнозе, об инструкции гипнотизера - преобразуется, чтобы найти свое выражение на соматическом уровне.

Заключение: от трансфера к гипнозу

"Мы должны сохранить чувство признательности к старой технике гипноза за то что она позволила нам распознать некоторые процессы психоанализа в их схематизированной и изолированной форме. Только это дало нам смелость создать более сложные ситуации и их понять", - писал Фрейд в 1914 году [11, 106]. Можно поставить вопрос: не следует не следует ли заменить эту фразу обратной? Мы полагаем, что, независимо от различных факторов которые Фрейд рассматривал как причину его отказа от техники гипноза, он, в действительности, предчувствовал, что гипноз предполагает существование отношений между психическим и соматическим, которые нельзя было раскрыть в научных понятиях его эпохи. Надо было освободиться от физиологии, чтобы свободно изучать психологический детерминизм. С этой точки зрения отказ от гипноза представлялся совершенно необходимым. Гений Фрейда проявился именно в ориентации только на психическую детерминированность, в изобретении техники, полностью основанной на интерпретациях, на речевой коммуникации, с полным исключением прямого воздействия на соматику. Это позволило предпринять грандиозную расшифровку нашей психической жизни и нашего культурного наследия, нашего поведения в рамках семьи, наших учреждений, наших мифов, наших языков, искусства, острот, сновидений, клинических симптомов и т. п. Эта работа по дешифровке приобретает сегодня необычайно широкий размах, с созданием моделей, движимых разными гуманитарными дисциплинами, в частности лингвистикой, социологией, литературной критикой... Несколько быть может, ускоряя оценку, допустимо сказать, что исследования здесь сосредотачиваются главным образом на вербальном уровне: даже в случае анализа сновидении, т. е. феномена, который глубоко связан с телом, психоаналитику приходится иметь дело не более, чем с рассказом, т. е. опять-таки с речью.

Остается гипноз, эта "неведомая земля". Его изучение позволит, возможно, лучше понять всю область невербального, аффективного, висцерального, которая ставит так много вопросов. Отнюдь не случайно, что понятие аффекта - одно из наиболее темных в психоанализе. Здесь обнаруживается скрытое лицо психического аппарата, в отношении которого гипнозу предстоит, быть может, сыграть роль другого "королевского" пути. Располагающийся, как и конверсия и феномены соматизации, на таинственном перекрестке психосоматики, гипноз имеет огромное преимущество быть доступным для эксперимента. Более глубокое понимание гипноза позволит, несомненно, в свою очередь лучше уяснить определенные аспекты терапевтических отношений, в которых параметр аффекта играет большую роль.

Резюме

Для многих психоаналитиков гипноз представляет собою не более, чем музейную редкость, устаревший феномен, сохраняющий интерес лишь поскольку он послужил отправной точкой фрейдовских открытий. Но придерживаться такого понимания значит упускать из вида, что психоанализ, хотя и позволил увидеть гипнотические явления в совершенно новом свете, далеко, однако, не разъяснил все их аспекты. Главное достижение Фрейда заключается в том, что он поставил акцент на параметре межличностных отношений в гипнозе. Однако сам Фрейд подчеркивал в 1921 г., что этот аспект отношений остается для него в значительной степени загадочным. Объяснение на основе трансфера не позволяет понять связи между психическим и соматическим, являющейся специфической стороной гипноза. Касаясь этой связи, мы оказываемся у пределов психоаналитической теории. Теория эта полностью основывается, имплицитно, на (представлении о фундаментальном единстве человеческой личности, образующей нерасчленимую психофизиологическую целостность. Однако тридцать лет спустя после смерти Фрейда мы все еще не понимаем, как психическое представление находит свое отражение в соматическом плане. С этой точки зрения гипноз обладает, как область исследования, особыми преимуществами: он не только оказывается, как и феномены конверсии и соматизации, на таинственном перекрестке психосоматических отношений, но и открывает ценные возможности для экспериментирования. Исследования в области гипноза имеют поэтому исключительную важность для познания нами аппарата психики.

Bibliographie

1. Chertok, L. (1968), La decouverte du transfert. Essai d'interpretation epistemologique. In : Revue Fran?aise de Psychanalyse. (1968), tome 32. n° 3, pp. 503-530.

2. Chertok, L. (1969), Freud a Paris. Etape decisive. Essai psychobiographique. In: Evolution Psychiatrique. (1969), tome 34, n° 4, pp. 733-750.

3. Chertok, L. (1970), Sur l'objectivite dans l'histoire de la psychanalyse. Premiers ferments d'une decouverte. In: Evolution Psychiatrique (1970), n° 3, pp. 537-561.

4. Chertok, L., Saussure, R. de (1973), Naissance du Psychanalyste. De Mesmer a Freud. Paris, Payot. 1973.

5. Chertok, L. (1972), Guiproz. Medguiz, Moscou.

6. Freud, S., (1888), Preface a Bernheim. Die Suggestion und ihre Heilwirkung. Leipzig und Wien, Deuticke (1888). pp. III-XII.

7. Freud, S. (1893) Quelques considerations pour une etude comparative des paralysies motrices organiques et hysteriques. Archives de Neurologie, XXVI. pp. 29-43 (In: G. W. 1. 38-55)

8. Freud, S. (1905), Trois essais sur la theorie de la sexualite. Paris. Idees, Gallimard. 1972.

9. FREUD, S. (1912), La dynamique du transfert. In: Technique psychanalytique. Paris, P. U. F., 1953, pp. 50-60.

10. FREUD, S. (1913). Totem et Taboi. Paris. Petite Bibliotheque. Payot. 1972.

11. Freud, S. (1914). Rememoratioi. repetition et elaboration. In: Technique psychanalytique. Paris. P. U. F., 1953, pp. 105-115.

12. Freud, S. (1921), Psychologie collective et analyse du moi. In: Essais de Psychanalyse. Paris. Payot. 1972, pp. 83-176.

13. Freud, S. (1923). Le moi et le ca. In : Essais de Psychanalyse. Paris. Payot. 1972. pp. 1677-234.

14. Freud, S. (1923). Kurzer Abriss der Psychoanalyse. G. W. 13. pp. 403-427.

15. Freud. S. (1925). Ma vie et la psychanalyse. Paris. Idees. Gallimard. 1972.

16. Gill, M. (1972). Hypnosis as an altered and regressed state. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis (October 1972), vol. 20, n° 4. pp. 224-237.

17. Jones, E. (1953-'58), La vieet l'oeuvre de Sigmund Freud. Tome 1. Paris. P. U. F., 1958.

18. Kubie L. (1972), Illusion and reality in the study of sleep, hypnosis, psychosis and arousal. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis (October 1972). vol. 20. n° 4. pp. 205-223.

Методика

Было проведено 50 исследований гипнотического состояния у 15 больных неврозами (женщин, в возрасте от 22 до 46 лет), которым по клиническим показаниям проводилась гипнотерапия и которые обнаружили высокую гипнабельность. Регистрацию СМКП начинали, когда у "больных было состояние спокойного бодрствования, за 15-20 мин. до начала погружения в гипноз, и далее вели непрерывно на всем протяжении гипнотического сеанса, то есть в течение 30-35 мин., а затем еще 20 мин. после дегипнотизации. О наступлении гипноза судили по клиническим признакам, в частности по наличию каталепсии. Регистрацию СМКП производили с конвекситальной поверхности головы с помощью биполярных отведений с лобных, височных и затылочных областей каждого полушария. Собственная разность потенциалов между электродами не превышала 300 мкв. Регистрацию вели на 8-канальном усилителе постоянного тока (0-0,5 гц) с помощью перьевого регистратора (скорость 76 мм в 1 мин.).

Для контроля одновременно с СМКП регистрировался кожно-галываничеокий потенциал с ладонной и тыльной сторон кисти. Теоретическое обоснование возможности регистрации СМКП с кожных покров головы без грубо искажающего влияния кожных потенциалов было получено нами ранее [8].

Результаты

Опишем динамику изменений СМКП на конвекситальной поверхности головы человека пои состояниях спокойного бодрствования, сомноленции и при погружении в гипнотический сон. Специально остановимся на фазе переходной от сомноленции к собственно гипнозу.

Бодрствование. По данным Н. А. Аладжаловой с соавторами [5], в состоянии спокойного бодрствования в сверхмедленном диапазоне выделяются в условиях нормы две полосы частот: 6-8 кол/мин при амплитуде 0,05-0,1 мв и 1-1,5 кол/мин при амплитуде 0,08-0,15 мв. Первая присутствует в 73% случаев, вторая - в 27%, остальные частоты выражены менее чем в 10% случаев и объясняются неконтролируемым сдвигом уровня бодрствования. Одновременно в разных отведениях могут быть представлены разные частоты СМКП. Эта картина, характерная для бодрствования, наблюдалась и у наших пациентов. Отличие от здоровых испытуемых отмечалось главным образом в реакциях СМКП на новую обстановку.

Сомноленция. Легкая сонливость и сензорное ограничение, которые возникают в этом состоянии, приводят к распространению по полушариям мозга однородных СМКП - колебаний потенциала с частотой 1,5-2 кол/мин (Т=30-40 сек). Эти колебания неустойчивы - они появляются и исчезают то в одном отведении, то в другом. Подобная картина СМКП наблюдается также в фазе дремоты, предшествующей нормальному сну [6]. Исследуемых больных по продолжительности стадии сомноленции и быстроте наступления устойчивого гипнотического состояния можно было разделить на 2 группы. Первую группу составляли больные, у которых устойчивое гипнотическое состояние наступало вскоре после начала внушения (через 3-5 мин) и стадия сомноленции соответственно была укорочена. У больных второй группы устойчивое гипнотическое состояние развивалось в течение 10-15 мин от начала внушения и сомноленция была более продолжительной. Это различие нашло отражение в динамике СМКП при переходе от бодрствования к гипнозу, о чем подробнее будет сказано ниже. В некоторых областях мозга при сомноленции появляются многоминутые колебания потенциала с Т=2-4 мин., А=0,5-0,8 мв., свойственные переходам уровня бодрствования. Такое усиление минутной активности наблюдалось в тех случаях, когда удавалось достигнуть особого глубокого гипнотического состояния.

Устойчивое гипнотическое состояние. Главной особенностью этой стадии является возникновение в одном-двух отведениях колебаний с периодом 12-20 сек, то есть декасекундного ритма 3-5 кол/мин, не свойственного ни спокойному бодрствованию, ни сиу. У ряда больных этот ритм изменчив и проявляется то в одном, то в другом отведении; у других (чаще у тех, которые переходят в состояние сомнамбулизма) этот дека секундный ритм более устойчив и наблюдается на протяжении всего глубинного гипнотического состояния. Особой регулярности декасекундный ритм достигает в лобных областях, где амплитуда его увеличивается до 0,3 мв (обычно декасекундный ритм имеет амплитуду 0,1-0,2 мв). Более того, попытка вывести из гипноза может не увенчаться успехом, если в этот момент в обеих лобных областях наблюдаются регулярные высокоамплитудные декасекундные колебания потенциала. С повторением приказа к пробуждению этот ритм постепенно разрушается, и только тогда выход из гипноза облегчается.

Сомнамбулическое состояние характеризуется доминированием такого же декасекундного ритма, который, однако, в некоторых отведениях чередуется с низкоамплитудными секундными колебаниями повышенной частоты (Т=6 сек). Последний ритм обычно сопутствует напряженной умственной деятельности.

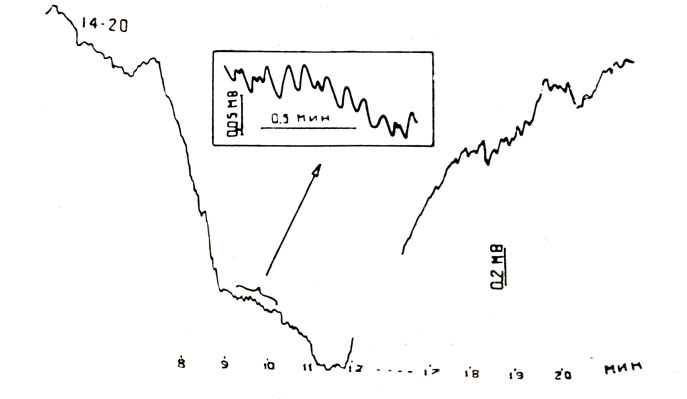

Момент перехода в устойчивое гипнотическое состояние. Особое внимание привлекает период длительностью в несколько минут, который лежит между сомноленцией, когда собственно гипноза еще нет, но существует готовность к нему, и устойчивым гипнотическим состоянием. По мере развития сомноленции и сопутствующего ей распространения по полушариям ритма частотой 1,5-2 кол/мин внезапно наступает момент резкого изменения СМКП. У больных второй группы, с растянутым периодом развития гипнотического состояния, этот момент продолжался до 3-х минут, у больных первой группы, с быстрым погружением в гипноз, 1-2 минуты. При этом иногда регистрировались быстрые движения глазных яблок. После этого момента всегда четко выявляется спонтанная гипнотическая каталепсия и другие признаки устойчивого гипнотического состояния. На первом рисунке отражен момент такого резкого перехода в устойчивое гипнотическое состояние. Как главный признак переходного мо-мента выделяется внезапное образование в плавном ходе кривой СМКП "зубчатого вала" ("скачка") или сдвига потенциала длительностью в несколько минут и амплитудой в несколько милливольт. Несмотря на такой значительный сдвиг потенциала в одном из отведений, в других отведениях в это время сдвига уровня потенциала может и не быть, или же он может быть смещен по времени появления в пределах минуты. Такой "вал" наблюдался нами в 38 случаях, причем чаще (80%) и височных отведениях с правого и реже с левого полушарий. В 20% случаев "вал" возникал в лобных областях. На фоне "вала" рельефно выступает короткая серия регулярных секундных колебаний с периодом в 5 сек и амплитудой 0,1-0,5 мв. В конце этого переходного момента или даже в середине его в том или ином отведении появляются декаеекундные колебания потенциала, характерные для устойчивого глубокого гипнотического состояния.

Рис. 1. Минутный 'вал' потенциала и серия секундных волн в височно-теменном отведении в момент перехода от сомноленции в гипноз. В рамке в другом масштабе времени показана короткая серия секундных колебаний, возникшая на 9-ой минуте. По оси абсцисс - зремя от начала расслабления. По вертикали - 0,2 мв

Таким образом, в результате исследования оказалось возможным определить качественные особенности изменения СМКП мозга по мере развития гипнотического состояния и представить их схематически (рис. 2). Следует отметить, что все описанные выше проявления СМКП весьма изменчивы, "могут обнаруживаться то в одном, то в другом отведении и быть выраженными с разной степенью интенсивности и отчетливости. Нельзя начертить жесткую схему этих изменений, можно обрисовать лишь их характерный контур.

Рис. 2. Динамика саерхмедленных колебаний потенциалов мозга человека в процессе гипноза, представленная схематически: 1) спокойное бодрствование - 8 кол/мин; 2) - сомноленция - 2 кол/мин; 3) переход в глубокий гипноз - минутный 'вал' и ритм 16 кол/мин; 4) глубокий гипноз - декасекундный ритм 3-5 кол/мин. Шкала времени - 1 мин

Обсуждение

Картина СМКП в глубоком гипнозе, несомненно, отличается от сверхмедленной активности в спокойном бодрствовании и в стадии гипнотической сомноленции. Специфическую особенность глубокого гипноза составляет декасекундный ритм. По нашему мнению, декасекундные колебания потенциалов отражают своеобразное функциональное "состояние мозга, способствующее восприятию гипнотических внушений [3, 4]. В (положительной и отрицательной фазах колебаний могут "создаваться различные условия для функционального взаимодействии определенных образований мозга с другими образованиями. Например, можно выявить соответствие между фазой декасекундного колебания потенциала и характером импульсной активности нейрона (в эксперименте на коре кошки). Компьютерное (моделирование [7] показало, что подобное соответствие между фазой сверхмедленной волны и структурой импульсного потока может отражать локальные особенности восприятия информации нейронным ансамблем: в одной фазе возникает возможность восприятия информации по многим каналам связи, то есть возможность умножения, расширения функциональных связей, в другой - облегчается распространёние информации лишь по одному определенному пути, однако с более высокой надежностью.

Таким образом, декасекундный колебательный процесс, характеризующий гипнотический сон, отражает периодическую смену состояний, с одной стороны, способствующих расширению неустойчивых функциональных связей, с другой - стабилизирующих некоторые "стержневые" связи. В гипнотическом сне способность к расширению функциональных связей проявляется в той легкости, с которой у загипнотизированного под влиянием внушения образуются психические образы, часто противоречащие реальности. Однако чрезмерное расширение функциональных взаимодействий ограничивается другими механизмами, контролирующими функцию "стержневых" функциональных связей.

Подтверждением того, что декасекундные ритмы действительно имеют отношение к феномену гипносуггестии служит их усиление при внушенном галлюцинировании в фазе сомнамбулизма. Своеобразие сомнамбулического состояния проявляется в сочетании специфического для глубокого гипноза декасекундного ритма с секудным ритмом повышенной частоты, который отражает активность субъекта, возникающую при напряженном слежении за сигналом. Напрашивается связь этого обстоятельства с тем, что, в отличие от пассивной подчиненности в стадии каталепсии, сомнамбулизм предполагает возможность "творческой" переработки информации, исходящей из гипнотизирующего, проявление таких бессознательных психических актов, для которых нужно не только слежение за указаниями гипнотизирующего, но и их активная личностная переработка. Переход от сомноленции в глубокое гипнотическое состояние не является монотонным, он характеризуется, как уже (было подчеркнуто, внезапной трансформацией СМКП: в одном из отведений внезапно возникает скачкообразный сдвиг уровня потенциала в виде "вала" - короткой серии секундных колебаний повышенной частоты (Т=5 сек). Таким образом, на фоне плавно углубляющейся сонливости, релаксации, сенсорного ограничения внезапно, толчком и на короткое время активизируются механизмы мозговой деятельности, которые должны, по-видимому, обеспечивать наступление собственно гипнотического устойчивого состояния. Этот момент является критическим, пусковым для развития гипноза и длится лишь несколько минут. Создается впечатление, что в этот момент "запуска" гипнотического состояния срабатывает некий триггер,ный механизм, включающий процесс, необходимый для перехода в гипнотическое состояние. Подобный триггерный механизм, возможно, играет принципиальную роль в обеспечении перехода от психического состояния одного типа к психическому состоянию другого типа. Резкая трансформация СМКП в этот момент отражает деятельность такого триггерного механизма.

Таким образом, на основании анализа транформаций СМКП, выявляющего в общей форме активность определенных механизмов функционирования мозга, можно прийти к выводу, что гипноз человека является особым физиологическим состоянием. Специфической особенностью гипноза является особая форма усвоения и переработки информации, не свойственная ни сну, ни бодрствованию. В становлении этой активности важное значение имеет определенный кратковременный момент, который служит выражением перестройки работы мозга с одного режима на другой под влиянием целенаправленно организованного психологического фактора.

Изучение картины СМКП при гипнозе позволяет, следовательно, установить важные объективные корреляции между физиологическим состоянием мозга и протекающими при этом психическими процессами, находящимися за пределами сознательной оценки.

II. Гипнотические сны

Мы исследовали характер мыслительной деятельности во время сна, развившегося на протяжении гипноза, в следующих экспериментальных ситуациях:

а) при стимуляции органов чувств без конкретного внушения, oпределяющего содержание сновидений;

б) при воздействии разных внушений без применения дополни тельных раздражителей;

в) при одновременном применении как непосредственных раздражителей, так и словесных внушений, определяющих в разной степени содержание сновидений;

г) при условно-рефлекторной активности без применения прямого внушения содержания сновидений.

Результаты опытов оказались следующими:

а) У нескольких испытуемых мы исследовали, какие сновидения возникают при воздействии раздражителей разной силы. В сомнамбулической фазе гипноза на одном из пальцев исследуемой фиксировалась скрепка, вызывающая слабое давление. После наложения скрепки исследуемая начинает реагировать защитными движениями, мимикой, указывающей на неприятное состояние, и словами: "Нет я не пойду, не иду". После пробуждения рассказывает, что какой-то незнакомый мужчина тащил ее за руку. Это было неприятно, и она защищалась. Прикосновение ко лбу вызывало у той же исследуемой сон о мужчине, с которым она некоторое время тому назад рассталась. Сновидение сопровождалось выразительной мимикой, вздохами и общим двигательным беспокойством.

б) При исследовании воздействий словесного внушения мы использовали разные формы гипнотического воздействия, от общих и неконкретных до отчетливо определяющих содержание сновидений.

При внушении "вам снятся приятные сны" поэту, находящемуся в неглубоком гипнотическом сне, снится, что он проходит густым лесом и видит "прекрасную дугу, созданную из разных звуков". Другому исследуемому снится свидание с его другом в саду. Иногда это неопределенное внушение вызывало конкретные и очень приятные переживания.

лбмы применили внушение, частично определяющее содержание сновидений. После внушения "вам один год, вы в комнате, скажите, что вы видите" испытуемая описывает кроватку, коляску, игрушки, манную кашу, пеленки и т. д. Кроме того, говорит спонтанно, без наводящих вопросов ("я не люблю ее, я это не хочу"). После пробуждения рассказывает, что ей приснилось, будто она - маленький ребенок и родители кормят ее манной кашей, которую она не любила. Далее ей приснилось, что отец водит ее на лямках и учит ходить. На следующий день испытуемая принесла фотокарточку, на которой изображена грудным ребенком, и говорит, что так она выглядела во сне.

После внушения "вам два года, вы находитесь в комнате, опишите, что вы видите" описывает коляску, столик, игрушки и т. д. После пробуждения говорит, что ей приснился сон, в котором она видела себя маленькой девочкой.

После внушения восьмилетнего возраста исследуемая по пробуждении сообщает, что она видела себя во сне в комнате за письменным столом, работающей над школьными уроками. На протяжении сна сообщала, что видит стол, стулья, книги, тетрадь, чернила и т. д.

При внушении "вы у моря, опишите, что видите" описывает во время сна людей, песок, воду, лодку; начинает смеяться и на вопрос, что видит, отвечает: "Б. в купальном костюме". После пробуждения рассказывает, что ей приснилось, будто бы она находится где-то "очень далеко, там много народа и много воды". Говорит, что видела подругу Б. и над ней смеялась. В гипнотическом сне внушен весенний день и прогулка по пражским бульварам. После вопроса, что видит, исследуемая во время сна описывает людей, дома, автомобили и на вопрос, как люди одеты, отвечает: "Лишь в платье". На вопрос, по какой улице идет, отвечает: "По улице Юнгмана". После пробуждения вспоминает, что во сне была где-то в центре Праги и удивлялась, как люди могут ходить без паль то, когда на улице так холодно.

в) У нескольких исследуемых мы определяли эффект стимуляции органов чувств после предшествующего словесного внушения. После внушения "вы спите и вам снятся приятные сны" экспериментатор прикоснулся ко рту исследуемой. Исследуемая улыбается, а после пробуждения говорит, что ей приснился сон о ее друге.

После внушения "вы чувствуете дуновение холодного ветра" на правую руку было направлено излучение терморефлектора. По пробуждении наблюдаемая рассказывает, что ей приснилось, будто она лежит в комнате, прислоняя правую руку к ледяной стене. Этот сон выявляет действие комбинации словесного внушения с физическим раздражителем. Стимуляция второй сигнальной системы определила общий характер сновидения: внушение "холодный ветер" вызвало во сне представление прикосновения к ледяной стенке. Стимуляция же первой сигнальной системы определила место воздействия в сновидении - прикосновение к стене рукой.

г) Интересными являются также опыты, в которых устанавливалась связь между условно рефлекторной деятельностью во время гипноза и содержанием сновидений.

При воздействии световыми стимулами, вызывавшими в сомнамбулической фазе гипноза положительные или отрицательные условные двигательные реакции, исследуемая рассказывает после пробуждения сон о реактивном самолете, прожекторах, фейерверке на Влтаве и т. п.

В состоянии бодрствования создавалась способность к дифференцировке двух звуковых раздражителей. Затем исследуемая была загипнотизирована и заснула. В этом состоянии были применены те же дифференцировочные раздражители, что и во время бодрствования. Исследуемая во время сна была беспокойна, дышала неравномерно, ее мимика выражала неприятные аффекты, общее двигательное беспокойство имело характер генерализированных защитных движений. После пробуждения спонтанно начинает описывать свои сновидения и сообщает, что видела похороны, фигуры на темном фоне, несущие крест, и слышала "страшные звуки". Упоминает о неприятном чувстве тревоги, страха и давления в области сердца. Она привыкла к погружению в гипнотический сон, но никогда ранее подобное состояние у нее не наблюдалось. После опыта еще раз были предъявлены примененные звуки, которые ей не удалось отождествить со звуками, услышанными в гипнотическом сне. Снова загипнотизирована, на этот раз с терапевтической целью. Засыпает сразу и после пробуждения от этого сна, в котором ей было внушено хорошее самочувствие, спокойна и, как обычно, в хорошем настроении.

Во всех вышеописанных опытах после пробуждения наблюда лась своеобразная амнезия: сновидения описывались, но раздражите ли, как словесные так и физические, никогда не упоминались в том первоначальном значении сигналов, которое они имели в бодрствующем состоянии.

На основе наших экспериментов можно сделать следующие выводы.

Наиболее характерной чертой мышления во сне является его образность. Это означает, что во сне работает предметное, образное, эмоционально окрашенное мышление, т. е. первая сигнальная система. Содержание мышления во сне не всегда, однако, исчерпывается первосигнальным процессом, - в зависимости от глубины гипноза и интенсивности переживаний во сне оно часто дополняется активностью второй сигнальной системы. Об этом свидетельствует, с одной стороны, то, что наблюдаемые спонтанно говорят во время сна, а с другой - то, что мы можем во время сна заставить их говорить о своих переживаниях, не нарушая этим развертывания последних. Этот факт, часто встречающийся и в повседневной жизни, заставляет предполагать, что торможение, распространяющееся по коре мозга, охватывает разные области с неодинаковой силой. Мы видели, что во сне оживляются как эмоционально насыщенные переживания, так и активность второй сигнальной системы.

Характерной особенностью мышления во время сна является своеобразная широта диапазона его содержаний. Мы видели, как элементарный раздражитель первой сигнальной системы вызывает весьма развитую активность сновидений. Это явление можно объяснить тем, что простые раздражители, действующие на высшую нервную деятельность спящего, вызывают целые цепи временных связей и актуализируют значительное количество взаимно связанных процессов в центральной нервной системе. Здесь оказывает влияние также то обстоятельство, что нарушаются взаимные отношения между интенсивностью раздражителей и силой реакции, действительные при состоянии бодрствования. Относительно слабые раздражители вызывают сильные рефлекторные ответы, содержащие как эмоциональные, двигательные компоненты, так и словесные. Течение этих процессов облегчается тем, что исчезали или почти исчезали тормозные влияния с областей, которые в условиях бодрствования непрерывно активируются внешними раздражителями.

Разнообразие содержаний мыслительной деятельности во время сна способствует нелогичности и мнимой неопределенности сновидений. Эта нелогичность и впечатление неопределенности обусловливаются невозможностью для нас выявить все раздражители, оказывающиеся причиной переживаний в течение сна.

Содержание сновидений определяется, таким образом, несколькими факторами. К ним относятся внешние стимулы, действующие в сочетании со следовыми рефлексами на фоне определенного функционального состояния подкорковых областей. При гипнотических сновидениях имеют особое значение воздействия, примененные в форме непосредственного словесного внушения или в виде комбинации последнего с физическими раздражителями. Все эти факторы оказывают взаимное влияние друг на друга и совместно определяют содержание сновидений.

Эти данные, почерпнутые из наших экспериментов, достаточны, чтобы стать базой для дискуссии о двух основных проблемах:

а) Как можно представить себе эффект действия символического раздражителя, которым является слово гипнотизера?

б) Как можно вмешательством в подсознание менять "значение" объективной действительности?

Гипнотическое воздействие слов, с их почти неограниченной суггестивной мощью, убеждает в том, что практически все нервные процессы каким-то образом связаны со словесной символикой. Основой этого феномена является, по-видимому, тесная связь височной коры со всей лимбической системой, с ретикулярной формацией, связанной с лимбической системой, и через лимбическую систему - со всеми областями так называемой старой коры. Эксперименты в то же время указывают, что символическая активность в форме каких-то сложных кодов присутствует и в координирующих областях таламуса и стриопаллидарной системы, откуда следует, что и эти области, своеобразно интегрирующие деятельность нервной системы, участвуют во влиянии словесной символики на деятельность человеческой психики.

Несмотря на то, что это объяснение еще недостаточно разработано и его трудно в настоящее время экспериментально подтвердить, оно является, по моему мнению, исходным пунктом для развития представлений о физиологических механизмах гипнотического словесного внушения. И оно является более плодотворным, чем другие формы чисто психологического объяснения, применяющие слишком глобальные понятия.

Вопросы соотношения осознаваемых и неосознаваемых форм психической деятельности в свете опыта патогенетической психотерапии неврозов. Р. А. Зачепицкий, Б. Д. Карвасарский

Ленинградский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева

В настоящее время проблема неврозов признана одной из ведущих в медицине и психологии, что объясняется ее близостью к более общей проблеме психологического стресса и стрессоустойчивости в условиях возрастающего напряжения современной жизни.

Вместе с тем существует определенный разрыв между практическим значением проблемы и интенсивностью разработки теоретических основ терапии и профилактики неврозов. Это связано с пограничным характером учения о неврозах, возникшего на стыке медицины, биологии, психологии, социологии, педагогики, и с трудностям и, порождаемыми многообразием и различием теоретико-методологических позиций, во многом зависящих от господствующей в обществе идеологии. И это понятно, так как в центре любой концепции неврозов и их психотерапии находится человек во взаимосвязи с его конкретным социальным окружением.

Сказанное в полной мере относится и к широкому кругу вопросов, касающихся значения проблемы бессознательного для психоневрологии, психологии и других наук. Обращению к этой проблеме мы, несомненно, обязаны психологической школе Д. Н. Узнадзе, в частности исследованиям Ф. В. Бассина (1968) с В. Е. Рожновым и М. А. Рожновой (1972, 1974), А. Е. Шерозия (1968, 1973) и других советских авторов. В 1966 г. состоялся Всесоюзный симпозиум по проблемам сознания, на котором, в частности, были предприняты попытки толкования бессознательного с позиций советской психологии и физиологии.

Следует, однако, отметить, что, несмотря на некоторые весьма значительные успехи последних лет в этом направлении, переход от общенаучного, мировоззренческого методологического уровня в рассмотрении "бессознательного" к конкретно-научной разработке принципов и методов исследования осуществляется явно замедленно. Это не может не сказаться на темпах развития прежде всего таких важных разделов психоневрологии, как учение о психогенных заболеваниях и психотерапии, по существу находящихся в настоящее время на пути к превращению в самостоятельную дисциплину.

Следует также подчеркнуть, что если раньше практика работы психотерапевтов не столь явно определялась остротой теоретических дискуссий (ввиду немногочисленности психотерапевтических групп в стране), то сегодня положение существенно изменилось. От того, какой методологией и какими методиками мы вооружим не десятки, а сотни специалистов (учитывая мероприятия министерства здравоохранения СССР по созданию психотерапевтической службы в стране), зависит в значительной мере судьба советской психотерапии. Становится все более очевидной необходимость разработки научных основ системы психотерапии, каузальной и патогенетической по своему характеру.

Мы приближаемся к созданию такой системы применительно к неврозам - основной группе психогенных заболеваний человека, в комплексном лечении которых психотерапия играет решающую роль.

Поэтому представляется целесообразным рассмотреть чрезвычайно важную как в теоретическом, так и в чисто практическом плане проблему соотношения осознаваемых и неосознаваемых форм психической деятельности в свете опыта патогенетического понимания неврозов и патогенетической концепции психотерапии, в течение десятилетий разрабатывавшейся В. Н. Мясищевым и его сотрудниками (Р. А. Зачепицкий, Б. Д. Карвасарский, С. С. Либих, В. К. Мягер, А. Я. Страумит, Ю. Я. Тупицын, Е. К. Яковлева).

Существование бессознательного в психической жизни человека было известно задолго до появления психоанализа. Последний лишь неправильно представил его содержание и его роль в поведении людей и предложил лечение невротических нарушений поведения путем включения в сознание вытесненных из него биологических влечений, составляющих, по Фрейду, источник невротических расстройств. Другие, родственные психоанализу, современные субъективистские направления в психотерапии придают значение исходным психобиологическим тенденциям, модифицированным социально-культурными условиями (неопсихоанализ), или - "изначальному проекту бытия" (экзистенциальный психоанализ). Неудовлетворительность подобных воззрений вытекает из неправильного понимания ими сущности личности, источников бессознательного и его соотношения с сознанием.

Для научного решения этих вопросов огромное, основополагающее значение имеет использование идей К. Маркса о явлениях сознания и бессознательного, намного опередивших искания современных психологов и философов. Объективный анализ общественно-экономических процессов и категорий позволил К. Марксу по-новому осветить природу и формы человеческого сознания. Если классическая философия рассматривала сознание лишь в однородной плоскости восприятий и представлений субъекта, то К. Маркс открыл его многомерный характер, показав, что субъективное отражение объектов реальности определяется сложной системой социальных отношений, причем социальные механизмы этой преобразующей системы сознанием не улавливаются. Поскольку образования сознания обусловлены не прямолинейной причинной зависимостью от реальных объектов, они представляют собой, по К. Марксу, "превращенные формы" действительности, что обычно затрудняет понимание сущности самих явлений действительности. Отсюда очевидна наивность житейского представления, будто наши восприятия являются зеркальным отражением существующего вне нас реального мира. Всякое восприятие избирательно и конструктивно. Оно не есть простая реакция на стимул. Объекты воспринимаются в свете прежнего опыта, человеческих предположений, предвидений и ожиданий.

Известно марксистское определение сущности самого человека как "совокупности всех общественных отношений" (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 3). Вместе с тем примечательно, что данному определению К. Маркс предпосылает указание на то, что "сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду" (там же). Это можно понимать таким образом, что у отдельного человека природная (биологическая) структура его мозга является конкретной базой, на которой развивается надстраивающаяся отражательная и творческая активность его сознания, функционирующего под влиянием социальных воздействий.

В свете этих положений человек рассматривается в единстве его социальной сущности и биологической основы. Но чтобы понять его в главном его существе, т. е. его личность, невозможно сознание и бессознательное исследовать одними лишь нейрофизиологическими методами, какими изучается поведение животных. Это было ясно передовым отечественным психологам (Л. С. Выготский, Д. Н. Узнадзе, В. Н. Мясищев и др.) и недавно вновь подчеркнуто с большой силой французским психологом марксистом Л. Сэвом.

Начало приложению такого подхода к разработке проблем психотерапии было положено трудами В. Н. Мясищева и его сотрудников. Эти исследования исходят из диалектико-материалистического положения о том, что при отсутствии грубой органической патологии головного мозга или психотических расстройств поведение людей определяется в основном их сознанием, с которым связан активный и избирательный характер их отношений, прежде всего взаимоотношений с другими людьми. Неосознаваемые процессы психической деятельности не находятся в антагонизме с сознанием, но взаимодействуют с ним. Не осознается механика социальной динамики, превращающая явления действительности в явления сознания. В область неосознаваемого переходят ранее осознававшиеся акты, когда они автоматизируются, благодаря многократному повторению, а также явления внешней и внутренней среды человека, не находящиеся в данный момент в поле его активного внимания. В сознание с большей или меньшей легкостью возвращается хранящийся в области неосознаваемого материал, необходимый при решении возникающих перед человеком задач.

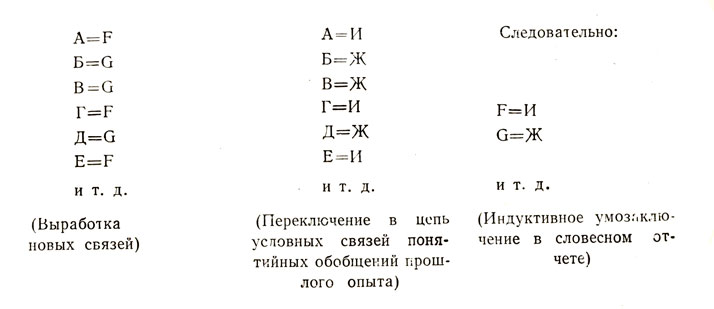

Вместе с тем известно, что большая часть больных неврозами и другими психогенными расстройствами обычно не осознает многих обстоятельств, сыгравших патогенную роль в развитии их болезненного состояния. Это происходит, с одной стороны, потому, что источники их расстройств кроются в области социальных отношений, не находящих зачастую, как указывалось, прямолинейного отражения в сознании, с другой - вследствие вытеснения из сознания непереносимых для больных психотравмирующих моментов. О вытеснении говорит и психоанализ. Но, в отличие от него, материалистическая психотерапия признает наиболее существенным в патогенетическом плане вытеснение не биологических влечений, а моментов, определяемых столкновением личности с такими обстоятельствами, которые несовместимы с ее особо значимыми осознаваемыми ею отношениями, сформировавшимися в течение жизни индивида. Такое столкновение вызывает эмоциональное перенапряжение, нарушающее динамику нервных процессов в высших отделах головного мозга, что влечет за собой торможение отражения в сознании многих сторон патогенной ситуации за исключением выступающего на передний план тягостного переживания возникших болезненных расстройств (симптомов). Само происхождение невротического симптома обычно ускользает от сознания больного. Представление о неспособности к движению, возникающее в момент "подкашивания" ног при острой психотравме, может вести к истерическому параличу по механизму, сходному с неосознаваемым идеомоторным актом, но противоположным по направлению. Неврастеническое напряжение может вызвать нарушения висцерально-вегетативных функций в органах или системах, конституционально или прижизненно ослабленных, без осознания больным связи этих нарушений с психогенными моментами. Симптомы навязчивости нередко образуются по неосознаваемому механизму условной связи случайных впечатлений или действий с патогенной ситуацией. В подобных случаях невротический симптом выступает в качестве своеобразного заместителя подлинного источника болезни. что можно видеть, например, из нижеприводимого наблюдения.

Больная П., 33 лет, инженер по специальности. Обратилась с жалобами на навязчивый страх заболевания злокачественной опухолью, который, по словам больной, появился у нее 6 месяцев тому назад после обращения к врачу в связи с похуданием и некоторым затвердением в области молочной железы. Врач, хотя и считал это изменение неопасным, все-таки предложил операцию. Такое же предложение было сделано другим врачом два года назад. В то время больная не придала значения этой рекомендации врачей, узнав от онколога, что это не рак. Теперь же, несмотря на неоднократные последующие заключения специалистов о том, что рака у нее нет, она не успокаивалась. В состоянии нарастающего эмоционального напряжения непрерывно обращается к врачам, перестала проявлять заботу о сыне и муже, прекратила ведение домашнего хозяйства, утратила интерес к окружающему, много плакала, считая себя обреченной. Оставила работу на заводе. Никакое лечение не давало облегчения.

Под влиянием успокаивающих бесед с врачом появлялась критика к своим опасениям, однако почти полностью исчезавшая, как только больная оставалась одна. Была повышенно эмотивной, тревожной, много говорила о своем заболевании.

Лишь при длительном углубленном изучении истории жизни больной, особенностей формирования системы ее отношений постепенно удалось выяснить основные звенья патогенетического механизма ее болезненного состояния. Было установлено, что в развитии невроза ятрогения явилась лишь случайным, побочным моментом, на который переключилось все внимание больной в период возникших у нее сложных, трудно разрешимых конфликтных семейных переживаний. В беседах с больной выяснено, что она находится накануне разрыва с мужем. В беседах с врачом она легко переключалась с мысли о заболевании раком на волнующие ее семейные переживания. С мужем она прожила счастливо 16 лет. Причиной возникшего семейного конфликта послужил следующий факт. Больная случайно по возвращении мужа из дома отдыха нашла у него фотокарточку молодой незнакомой женщины с трогательной надписью. Вначале муж отрицал свою вину, а затем признался в кратковременной случайной связи с девушкой, с которой познакомился в доме отдыха. Больная была потрясена этим, потеряла к мужу всякое доверие и приняла решение расторгнуть брак. Таким образом, на первом этапе психотерапевтического процесса, помимо опасений за свое здоровье, возникших после неосторожного высказывания врача, в качестве причины невроза выступали тягостные переживания больной, связанные с чувством оскорбления, нанесенного мужем. В дальнейшем вначале психотерапевту, а затем и самой больной становилась все более понятной противоречивость ее отношений к мужу. В течение 3 месяцев она не могла спокойно его видеть, постоянно упрекала его, из-за чего дома создавалась очень напряженная обстановка. Вместе с тем, когда однажды муж заявил ей, что если он стал ей неприятен, то ему лучше уйти из семьи, она, хотя и не возразила мужу, но позднее послала к нему своего десятилетнего сына, чтобы тот уговорил отца остаться. Так постепенно вырисовывалось наличие и другой мотивации, которая только в процессе психотерапии стала достаточно полно осознаваться больной: стремление сохранить, вопреки всему, семью, положительное значение которой для нее вытекало из некоторых фактов ее прошлой жизни и особенностей формирования ее личности. Для нее, воспитанницы детского дома, не знавшей родителей, семья занимала особое место в системе значимых отношений. Угроза потери семьи обусловливала фрустрацию, тем более выраженную, что муж был единственным близким человеком, которого она ранее любила, ценила и даже несколько идеализировала.

Постепенно в процессе психотерапии больная стала улавливать ускользавшее ранее из ее сознания подлинное содержание тяготившего ее психологического конфликта, приблизившись к пониманию того, что, по существу, канцерофобия лишь создавала "выход" из возникшего трудного положения ("Как же мне уходить от мужа, когда я теперь так тяжело больна").

После того, как в процессе длительной активной психотерапии больная до конца осознала все обстоятельства, послужившие источником ее заболевания, она стала постепенно поправляться. "Побледнели", а затем практически исчезли так мучившие ее навязчивые мысли о заболевании раком, выровнялось настроение. Улучшению состояния больной способствовала семейная психотерапия, в которой участвовал и муж. Больная приняла твердое решение не разрушать семью. Работоспособность ее восстановилась.

Существует много методов лечения невротических расстройств. Они могут быть эффективными, если применяются в системе патогенетической психотерапии, главная задача которой состоит в том, чтобы помочь самому больному осознать все взаимосвязи, совокупность которых определила развитие болезни. В противоположность субъективно-психологическим психотерапевтическим концепциям здесь речь идет не об осознании мифического материала психоаналитического или экзистенциального толка, а об уяснении больным реальных соотношений между его жизненным опытом, сформированной в этом опыте системой его отношений, ситуацией, с которой они пришли в противоречие, и проявлениями болезни. Весьма важным является при этом привлечение внимания больного не только к его субъективным переживаниям и оценкам, но также и к внешним условиям его социальной среды, к ее особенностям, к взаимоотношениям окружающих его людей в семье, на производстве и т. д.

Подчеркивая роль учета неосознанных отношений для процесса патогенетической психотерапии, В. Н. Мясищев отмечает, что при исследовании больных психогенными заболеваниями нередко обнаруживаются отрицательные или положительные отношения или тенденции, однако без сознательной формулировки человеком своего отношения или потребности. За вычетом тех случаев, когда эти отношения утаиваются, речь идет о неосознанных отношениях. Цель психотерапевтической работы заключается в значительной степени в том, чтобы помочь больному уяснить, осмыслить связи и значение того, что определяет его поведение, но чего он ранее не осознавал. Для В. Н. Мясищева "бессознательное" это то, что еще не интегрировано нашим мышлением. Центральной задачей патогенетической психотерапии является, однако, не само по себе осознание противоречивости интересов и потребностей, а образование на этой основе регуляции потребностей, формирование сознательного отношения.

Выявлению не улавливаемых больным патогенных связей способствует целенаправленный процесс общения больного с врачом или с другими больными при групповой психотерапии.

Исследования, проводимые в клинике неврозов и психотерапии Института им. В. М. Бехтерева, показали, что значимость различных критериев эффективности психотерапии больных неврозами (т. е. степени симптоматического улучшения, осознания психологических механизмов болезни, перестройки 'нарушенных отношений личности и восстановления социального функционирования) не одинаковы. Работами А. П. Федорова, Э. А. Карандашевой, В. А. Ташлыкова и др. установлена отчетливая зависимость непосредственных и отдаленных результатов патогенетической психотерапии от степени осознания больным имеющихся нарушений отношений и их перестройки. С помощью экспериментально-психологических методов (проективные методики, Q - сортировка и др.) рассмотрена динамика и некоторые механизмы осознания психологических конфликтов в условиях индивидуальной и групповой психотерапии при неврозах (В. А. Мурзенко, И. А. Винкшна, Б. В. Иовлев, Г. Н. Цветков, В. Н. Корж и др.).

Учитывая единство социально и физиологически обусловленных черт личности, представляющее в каждом случае уникальное своеобразие, для уточнения соотношения осознаваемого и неосознаваемого в психогенезе невроза и оценки динамики саногенеза необходимы не только психологические и психофизиологические, но также и социально-психологические и социологические исследования, тесно связанные с клиническими и терапевтическими задачами.

Проблема шизофренического бреда в свете взаимоотношения сознательного и бессознательного. В. Иванов (110. The Problem of Schizophrenic Delusion in the Light of the Interrelationship of the Conscious and the Unconscious. V. Ivanov)

Варнский медицинский институт, Болгария

1. Бред при шизофрении - одно из весьма распространенных и в то же время одно из наименее понятных (в отношении механизмов его возникновения и протекания) явлений в психопатологии. Поэтому вполне объяснимо, что по его поводу создано множество теорий. Объем настоящей работы не позволяет нам рассмотреть подробно все подходы к теории шизофренического бредообразования. Мы коснемся только нескольких проблем, имеющих, по нашему мнению, основное значение.

Мы придерживаемся мнения, что бред является болезненным расстройством процесса мышления, независимо от того, связан ли он с нарушениями эмоций и восприятий. В результате бреда возникает логически неадекватное отражение действительности, которое не поддается коррекции ни рациональным, ни суггестивным путем. В западной же литературе распространено представление, по которому бред рассматривается как связанный с более низкими уровнями психической деятельности, - с сенсорным или даже "чувственным" восприятием и, - что особенно интересует нас в данном случае, - как феномен, не связанный с сознательной "душевной жизнью".

Дефиниция бреда (в его "настоящем понимании") дана К. Ясперсом [5] и предусматривает "независимость" бреда от познания. Если бред психологически объясним, Ясперс называет его "бредоподобной идеей" ("wahnhafte Idee"), но, по его мнению, это - уже другое, производное явление. Качеством "первичности" обладают, по Ясперсу, лишь необъяснимые идеи, - объяснимые являются вторичным продуктом. По нашему мнению, деление К. Ясперса можно принять, только оставаясь в рамках феноменологии. Нам кажется, что механизмы возникновения "вторичного" и "первичного" бреда одинаково необъяснимы чисто "психологическим путем". Если согласиться с Ясперсом, то остается непонятным, почему галлюцинаторные голоса, которыми определяется содержание бредовых идей, отражают реальность не правильно, а в грубо искаженном виде. Возникает и вопрос: почему больной верит этим галлюцинациям вместо того, чтобы проявить к ним критическое отношение? Единство содержания вербальных галлюцинаций и бредовых идей свидетельствует об общности их механизмов, их генеза. Поскольку "голоса" выражают определенные мысли, можно оказать, что вербальные галлюцинации "объективируют" мысли больного, т. е. являются частью, формой его мыслительного процесса, "оторвавшегося" от контроля сознания и принявшего (в силу гипнотически-фазовых отношений?) яркость реального восприятия. Можно полагать, что таким же образом обстоит дело и при зрительных галлюцинациях, только последние находятся в сфере конкретно-образного мышления, которое сложным образом коррелирует с логическим. Из сказанного, однако, отнюдь не следует, что мы утверждаем первичность бредовых и вторичность галлюцинаторных явлений; наш тезис - это обусловленность и тех и других феноменов единым патологическим процессом в мозгу.

Подтверждение взгляда, по которому содержание бреда всегда является результатом первичного изменения процесса мышления (хотя при этом можно наблюдать изменения и других психических функций), мы видим и в том обстоятельстве, что далеко не всегда наблюдается единство содержания мышления, восприятий и эмоций, а также параллелизм их динамики. К. Ясперс и ряд других авторов указывают, что дистимия рождает бред виновности, бесперспективности и т. п., аффект страха - бред преследования и т. д., однако на фоне дистимии в течении шизофренического процесса может появиться бред величия, на основе маниакального состояния - бредовые идеи отношения и пр. Именно шизофреническая паратимия дает возможность увидеть независимость бреда от эмоциональных изменений.

Во взглядах других современных авторов прослеживается еще большая оторванность объяснений бреда от изменения мышления и от влияния реальной действительности. Так например, Г. Груле [4] определяет бред как "отношение (значение) без повода", "непосредственное впечатление без повода" и "настроение без повода". Что касается "интимных" механизмов бредообразования, Груле стоит на позициях фрейдизма и ищет их объяснение в "сублимированных" желаниях, заторможенных стремлениях и т. д. Нам кажется ненужным здесь отклоняться от темы, чтобы доказывать несостоятельность подобных психоаналитических концепций.

Хотя К. Шнайдер [6] и постулирует, что бред относится к расстройствам мышления, его определение бреда и вся его трактовка противоречат этому пониманию. Отвергая понятия "бредовая идея" и "бредовое представление", он подменяет их терминами "бредовое восприятие ("Wahnwahrnehmung") и "бредовое озарение" (Wahneinfall"). К. Шнайдер подчеркивает значение бредового восприятия, указывая, что оно невыводимо из реальной действительности - по его словам, оно является "посланцем другого мира", "высшей действительностью".

Независимо от методологических основ этих взглядов, о которых мы скажем дальше, надо подчеркнуть, что они неприемлемы и с практической точки зрения. Разница между двумя вводимыми Шнайдером формами описывается недостаточно четко. Так, по собственному признанию К. Шнайдера, "бредовое озарение" также часто связано с восприятием. Если больной увидел полицейского, который посмотрел на него "особенно", и в связи с этим у него возникла мысль, что его арестуют - это будет "бредовое восприятие". Однако, если полицейский прошел мимо, не смотря на больного, а у него все-таки возникла та же мысль - это будет уже "озарение". Трудно признать такую разницу убедительной.

Подобное расчленение "первичного" бреда мы встречаем и у Ясперса. Он различает "бредовое восприятие" ("Wahnwahrnehmung"), "бредовое представление" ("Wahnvorstellung") и "бредовое осознание" ("Wahnbewu?theit"). Первое определение относится к бредовому истолкованию неизмененного восприятия; при бредовом представлении мы сталкиваемся с новыми значениями житейских воспоминаний или неожиданным "бредовым озарением"; бредовое осознание является "знанием" о мировых, исторических и других значительных событиях, о которых больные не имели в прошлом реального представления.