Участвуют в диалоге, формулируют ответы, приводят примеры

Изучают карту, формулируют ответы

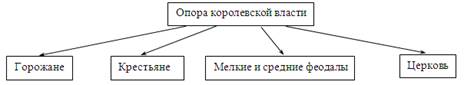

Составляют схемы «Опора королевской власти» и «Методы усиления королевской власти» с помощью учителя (см. Приложение 3)

Слушают учителя, делают записи в тет-радях

Разрабатывают алгоритм поисковых действий, самостоятельно выполняют задания, дают аргументированные ответы на вопросы

Отвечают на вопросы, оценивают свою работу

Записывают домашнее задание

Ресурсный материал к уроку

Приложение 1

I вариант

1. Дайте определение понятию «крестовые походы».

2. Какова цель Первого крестового похода?

а) Борьба с еретиками; б) освобождение завоеванных христиан; в) Освобождение Гроба Господня.

3. Как в европейских хрониках называли правителя Египта, который нанес сокрушительное поражение крестоносцам в XII в.?

а) Харун ар-Рашид; б) Саладин; в) Магомет.

4. Кого называли «храмовниками»?

а) Тамплиеров; б) госпитальеров; в) тевтонский орден.

5. Что являлось одним из последствий крестовых походов?

а) Освобождение Гроба Господня; б) завоевание Туниса; в) оживление торговли в Средиземноморье.

6. Кто в 1204 г. штурмом взял Константинополь и разграбил храм Святой Софии?

а) Турки-сельджуки; б) крестоносцы; в) арабы.

7. В каком году состоялся Первый крестовый поход?

а) В 1066 году; б) в 1096 году; в) в 1091 году.

8. Кто был организатором Первого крестового похода?

а) Папа римский Урбан II; б) английский король Ричард Львиное Сердце; в) монах-фанатик Доминик Гусман.

9. В каком году состоялся крестовый поход детей?

а) В 1099 году; б) в 1096 году; в) в 1212 году.

10. Соотнесите термины, даты, имена и события.

1) 1096–1099 гг.; а) английский король;

2) Фридрих I Барбаросса; б) Третий крестовый поход;

3) Тевтонский орден; в) захват Иерусалима во время Первого крестового похода;

4) 1099 г.; г) объединение немецких рыцарей;

5) Ричард Львиное Сердце; д) Первый крестовый поход;

6) 1189–1192 гг. е) германский король.

Ответы: 1. Крестовые походы – это военные походы на Ближний Восток (в Сирию, Палестину, Северную Африку), организованные католической церковью в 1096–1270 гг. для борьбы против «неверных», освобождения Святой земли и Гроба Господня. 2. в. 3. б. 4. а. 5. в. 6. б. 7. б. 8. а. 9. в. 10. 1д; 2е; 3г; 4в; 5а; 6б.

Приложение 2

Представителей династии Капетингов не устраивала очевидная слабость королевской власти, поэтому они стали вести борьбу за объединение страны под своим началом. В этой тяжелой борьбе они опирались на различные слои населения.

1) Горожане. В борьбе городов с сеньорами горожане часто обращались за помощью к королю. Этот союз был взаимовыгоден, так как получив грамоту на самоуправление, города обеспечивали короля материальными и людскими ресурсами.

2) Крестьяне. Постоянные междоусобные войны наносили непоправимый вред сельскому хозяйству, а тяжелые подати (высокий денежный оброк) вынуждали крестьян бежать от своих сеньоров. В поисках защиты крестьяне нередко обращались к королю.

3) Мелкие и средние феодалы. Многие переходили на службу к королю, улучшая тем самым свои доходы; некоторым требовалась помощь для того, чтобы вернуть беглецов и удерживать в повиновении свободных крестьян; третьи были недовольны своими сеньорами.

4) Церковь. Осуждала постоянные междоусобные войны внутри страны, результатом которых становились большие потери населения и разорение территорий.

Приложение 3

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ФРАНЦИИ

Приложение 4

Первоначально короли Франции усиливали свою власть внутри собственного домена. XII в. можно назвать переломным в этом отношении. Людовик VI смог одержать победу в борьбе с крупными феодалами. Его преемник Людовик VII продолжил начатое, значительно увеличив территорию своего домена. Филипп II Август в 1202–1204 гг. завоевал Нормандию, а позже и часть земель на севере страны. Позднее к королевскому домену отошли графство Тулузское и часть Средиземноморских территорий (произошло это при Людовике VIII, после так называемого крестового похода против альбигойцев). В период правления Людовика IX был проведен ряд реформ, которые способствовали централизации Франции и, соответственно, усиливали королевскую власть. К ним можно отнести:

– введение единой денежной единицы для всей страны; – усиление полномочий королевского суда (Парижский парламент становится верховной судебной инстанцией королевства); – ограничение феодальных междоусобиц («40 дней короля» – в этот период феодалы, которые оказывались на грани военного конфликта, могли обратиться за помощью к королю); – издание законов, действовавших на территории всей страны.

Завершающий этап в объединении Франции приходится на правление Филиппа IV Красивого. Он продолжил политику своих предшественников, хотя порой использовал для укрепления своей власти отнюдь не благочестивые методы. Благодаря удачному браку с Жанной I он присоединил к своему домену Наварру и Шампань. Постоянный дефицит бюджета король решил исправить с помощью порчи королевской монеты. Он заменил в ней часть серебра на более дешевый металл, что привело к ее обесцениванию, зато налоги требовал вносить полноценной монетой. За подобное мошенничество он получил прозвище «король-фальшивомонетчик».

Приложение 5

Сословно-представительная монархия – форма феодального государства, в котором наряду с королевской властью существует сословное представительство. Сложилась в Европе в XIII–XIV вв. в ходе объединения земель и централизации государств.

Генеральные штаты – орган сословно-представительной монархии во Франции, впервые созванный в 1302 году. В его состав входили представители сословий: духовенства, дворянства и горожан.

Дата: 2019-03-05, просмотров: 347.