| Рассказ учителя

| – В первые столетия Средних веков

в Европе было мало городов, однако

с X–XI вв. их число неуклонно растет. С чем это связано? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, какие изменения произошли в это время в сельском хозяйстве. (Появляются железные орудия труда, водяные и ветряные мельницы, применяется колесный плуг с большими лемехами, начинают использовать лошадь для перевозки грузов и ускорения обработки земли.)

Подводит учащихся к выводу, что развитие сельского хозяйства повлекло за собой развитие ремесла, так как для изготовления новых орудий труда требовались люди, обладающие специальными навыками.

– Действительно, рост населения, использование более совершенных орудий труда из железа повлекли за собой более высокие урожаи и, соответственно, возрастающий спрос на орудия труда. Для их изготовления требовался металл, поэтому в Европе в это время появляются шахты, где добывалось железо, совершенствуются плавка и обработка металлов. Если примитивные орудия труда не требовали специальных знаний, то колесный плуг, к примеру, сделать было не так-то просто. Здесь нужен был не просто опыт, а особые знания и навыки. Те, кто их приобретал, постепенно отходили от сельского хозяйства, и ремесло становилось их основным занятием. Многие ремесленники покидали деревню. Как вы думаете, с чем это было связано? (Ремесленники убегали от своих феодалов.)

– Правильно, одной из причин ухода ремесленников из поместий были высокие налоги, которые феодал собирал со всех, кто жил на его земле. Вторая причина – это поиск покупателей, которые бы приобретали изделия, изготовленные ремесленником

| Слушают учителя, отвечают на вопросы

| Фронтальная

| Называют причины роста городов во второй половине Средневековья

| Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи, делают выводы; выполняют действия по алгоритму.

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей; преобразуют

практическую задачу в познавательную.

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для решения коммуникативных задач.

Личностные: следуют в поведении моральным нормам и этическим требованиям

| Ответы на вопросы

| | Работа с историческим источ-ником «Хронист о возникновении

города

Брюгге»

(с. 109)

| – Прочитайте текст и ответьте на вопрос: где возникали города? (Города возникали возле феодального замка, моста.)

– Действительно, средневековые города возникали в людных местах: у стен монастырей и замков феодалов, около резиденций короля, епископа, правителя области, у речных переправ, морских гаваней или на перекрестках дорог. Здесь могли приобрести нужные вещи и господа и крестьяне, а ремесленни-

ки – реализовать свою продукцию и купить необходимое сырье у торговцев, которые сбывали привезенный товар и покупали здесь новый. Численность горожан росла, увеличивалось количество самих городов.

Таким образом, город – это центр ремесла и торговли. (Можно показать на карте крупные европейские города.)

– Почему в Европе наблюдается рост количества городов? (Во-первых, потому что из сельского хозяйства выделилось ремесло; во-вторых, ремесленники покидали свои деревни в поисках покупателей.)

| Осмысленно читают текст, формулируют устные ответы

| Индивидуальная

| Перечисляют места расположения городов

| Познавательные: осуществляют поиск необходимой информации, устанавливают причинно-следственные связи.

Регулятивные: преобразуют практическую задачу в познавательную

| Устные ответы

|

| Презентация «Борьба городов с сеньорами»

| Комментирует информацию презентации, останавливаясь на наиболее существенных моментах (см. Приложение 1)

| Слушают учителя, делают записи в тет-радях

| Фронтальная

| Характеризуют взаимоотношения городов с сеньорами

| Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале

| Записи в тетради

|

| Работа с иллюстрациями

(с. 107)

| – Посмотрите на рисунки. Что на них изображено? (На рисунках изображены ремесленные мастерские.)

– Мастерские каких специалистов здесь изображены? (Сапожника, оружейника, кузнеца.)

– Какими орудиями труда они пользовались? (Кузнец использовал кузнечные мехи, молот, наковальню, сапожник – иголки, ножи, зажимы и т. д.)

Объяснение учителя (см. Приложе-

ние 2)

| Изучают иллюстрации,

формулируют ответы

| Индивидуальная

| На основе иллюстраций учебника составляют описание технологий изготовления определенных ремесленных изделий

| Коммуникативные: допускают возможность существования у людей различных точек зрения

| Устные ответы

|

| Работа с текстом учебника

(п. 5–6,

с. 108–

110)

| – Прочитайте текст. Что такое цех?

(Цех – объединение средневековых ремесленников одной профессии. Создавались для защиты своих членов от конкуренции и соблюдения равных условий труда.)

– Почему ремесленники объединялись в цехи и принимали цеховые уставы?

(У ремесленников было много общих интересов: повысить свою репутацию на рынке, оградить себя от соперничества приезжих ремесленников, бороться за привилегии и участие в управлении городом. Поэтому часто ремесленники, проживавшие в одном городе, объединялись в цехи, а цехи – в гильдии. Цехи стремились не допустить конкуренции между мастерами, при которой одни богатели бы, а другие разорялись. Помимо этого, цех заботился о качестве производимых изделий.)

| Разрабатывают алгоритм поисковых действий, самостоятельно выполняют задания, дают аргументированные ответы на вопросы

| Индивидуальная

| Раскрывают

смысл понятий: «цех», «гильдия»

| Познавательные: выделяют существенную информацию из текста, осо-знанно и произвольно строят речевые высказывания в устной форме

| Ответы на вопросы

|

| V. Первичное осмысление и закрепление знаний

| Проблемный вопрос

| – Оба утверждения – «Цехи способствовали развитию ремесла» и «Цехи задерживали рост промышленного производства в городах» – правильны. Но ведь одно противоречит другому. Как разрешить это противоречие?

| Аргументируют свою точку зрения

| Фронтальная

| Сравнивают исторические факты

| Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей.

Коммуникативные: выражают свою позицию по обсуждаемому вопросу

| Аргументированные ответы

|

|

VI. Итоги урока. Рефлексия

| Обобщающая беседа

| – Что мы изучали сегодня на уроке?

– Какие вопросы вызвали у вас затруд-нения?

– Каким образом вы их преодолели?

– Что в новом материале вас заинтересовало?

– Как вы оцениваете свою работу на уроке?

| Отвечают на во-просы, оценивают свою работу, эмоциональное состояние на уроке

| Фронтальная

|

| Регулятивные: адек-ватно воспринимают оценку учителя.

Личностные: способны к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности

| Оценивание работы учащихся на уроке

|

| Домашнее задание

| Учебник, § 13; записи в тетрадях.

Исследовательский проект «История возникновения городов Европы в их названиях» (с. 126)

| Записывают

домашнее

задание

| Индивидуальная

|

| Регулятивные: принимают учебную задачу для самостоятельного выполнения

|

|

| | | | | | | | | |

Ресурсный материал к уроку

Приложение 1

Возникающие города находились под властью феодалов, которые сначала покровительствовали «своим» городам, но по мере роста и увеличения богатства городов сеньоры стали облагать их все большими налогами. Поэтому в XII–XIII вв. в Европе шла борьба городов с сеньорами. Те города, которые одерживали в ней победу, назывались коммунами (от латинского коммунис – общий).

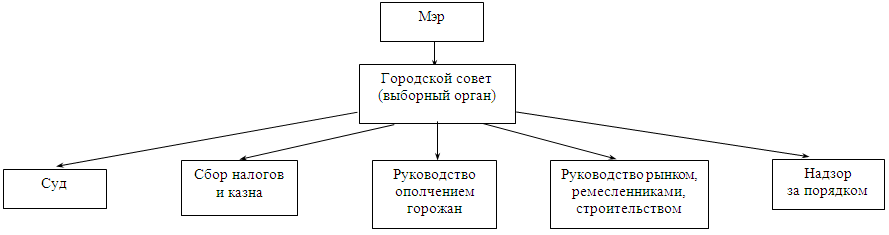

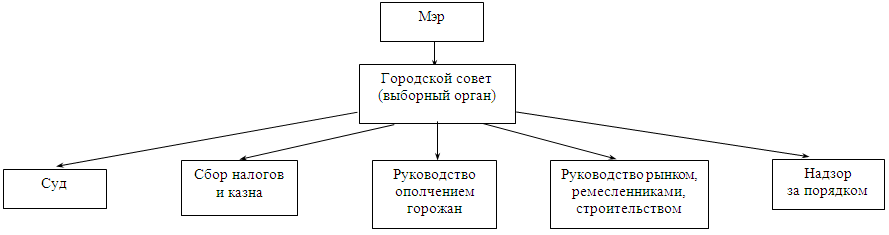

Коммуна – независимый город, управляемый собственным городским советом, имевшим право объявлять войну, заключать союзы, чеканить свою монету.

СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Результат борьбы с сеньорами – освобождение горожан от сеньориальной зависимости. Недаром в то время появилась поговорка: «Городской воздух делает свободным». Достаточно было прожить в городе «год и день», как крестьянин становился свободным человеком.

Приложение 2

Ремесленники производили свои изделия в маленьких мастерских, обычно в своем доме. Все делалось вручную. Хозяином и главным работником в мастерской был мастер. Ему помогали ученики и подмастерья.

Подмастерье – это работник, уже изучивший ремесло, за свой труд он получал зарплату. Накопив денег либо женившись на хозяйской дочери, подмастерье мог открыть свою мастерскую и стать мастером. Но для этого он должен был выдержать экзамен – на собственные средства изготовить шедевр.

Шедевр – образцовое ремесленное изделие, которое должен был изготовить подмастерье, чтобы доказать свое профессиональное мастерство, получить звание мастера и быть принятым в члены цеха.

Ученики обучались мастерству от 2 до 8 лет. Они жили в доме мастера и помимо прочего выполняли подсобные работы.