Сразу после титрования свободного диоксида серы в колбу добавляем 8 см3 раствора гидроокиси натрия, закрываем пробкой, перемешиваем и оставляем на 5 мин.

После этого прибавляем 10 см3 раствора серной кислоты и незамедлительно титруем раствором йода до появления сине-фиолетовой окраски, не исчезающей 15 с. Вновь прибавляем 20 см3 раствора гидроокиси натрия, перемешиваем, закрываем пробкой и оставляем на 5 мин. Затем добавляем 200 см3 дистиллированной воды температурой не выше 8оС. Тщательно перемешиваем, вносим 30 см3 раствора серной кислоты и сразу же титруем раствором йода (рис.3.10).

Рис.3.10 Титрование раствора до появления сине-фиолетовой окраски

Обработка результатов.

Массовую концентрацию свободного диоксида Х2, мг/дм3 (мг/л), вычисляем по формуле:

X2 = 0,64 · V2 · 20, (3.3)

где 0,64 — масса диоксида серы, соответствующая 1 см3 раствора йода молярной концентрации с(1/2 J2) = 0,02 моль/дм3, мг;

V2 — объем раствора йода молярной концентрации c(1/2 J2) = 0,02 моль/дм3, израсходованный на титрование свободного диоксида серы, см3;

20 – коэффициент пересчета результатов анализа на 1 дм3.

Массовую концентрацию общего диоксида серы Х3, мг/дм3 (мг/л), вычисляем по формуле:

X3 = 0,64 (V2 + V3 + V4) 20 (3.4)

где V3 и V4 — объемы раствора йода молярной концентрации c(1/2 J2) = 0,02 моль/дм3, израсходованные на первое и второе титрование связанного диоксида серы, см3.

Образец №1:

V2 = 0,25; V3 = 6,35; V4 = 1,85

Х2 = 0,64 ∙ 0,25 ∙ 20 = 3,2 мг/дм3

Х3 = 0,64 ∙ (0,25 + 6,35 + 1,85) ∙ 20 = 108,16 мг/дм3

Образец №2:

V2 = 0,35; V3 = 2,75; V4 = 0,8

Х2 = 0,64 ∙ 0,35 ∙ 20 = 4,48 мг/дм3

Х3 = 0,64 ∙ (0,35 + 2,75 + 0,8) ∙ 20 = 49,92 мг/дм3

Образец №3:

V2 = 0,85; V3 = 4,3; V4 = 1,55

Х2 = 0,64 ∙ 0,85 ∙ 20 = 10,88 мг/дм3

Х3 = 0,64 ∙ (0,85 + 4,3 + 1,55) ∙ 20 = 60,16 мг/дм3

Образец №4:

V2 = 1,4; V3 = 7,3; V4 = 2,45

Х2 = 0,64 ∙ 1,4 ∙ 20 = 17,92 мг/дм3

Х3 = 0,64 ∙ (1,4 + 7,3 + 2,45) ∙ 20 = 142,72 мг/дм3

Образец №5:

V2 = 2,3; V3 = 7,2; V4 = 2,3

Х2 = 0,64 ∙ 2,3 ∙ 20 = 29,44 мг/дм3

Х3 = 0,64 ∙ (2,3 + 7,2 + 2,30) ∙ 20 = 151,04 мг/дм3

Согласно ГОСТ Р 52523-2006 «Вина столовые и виноматериалы столовые», массовая концентрация общего диоксида серы должна составлять не более 300 мг/дм3.

Рис.3.11 Массовая концентрация общего диоксида серы

Из рисунка 3.11 видно, что все образцы соответствуют ГОСТ.

Определение массовой концентрации титруемых кислот (Метод определения с применением индикатора)

Аппаратура, материалы и реактивы: колбы конические номинальной вместимостью 250 см3; пипетки номинальной вместимостью 10 см3; натрия гидроокись, растворы молярной концентрации с(NaOH) = 0,1 моль/дм3, х. ч.; вода дистиллированная; бромтимоловый синий.

Проведение анализа.

В коническую колбу отмеряем 10 см3 продукта и 30 см3 дистиллированной воды, нагреваем до кипения, добавляем 1 см3 раствора бромтимолового синего и титруем раствором гидроокиси натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм3 до появления зелено-синей окраски (рис.3.12).

Рис.3.12 Титрование раствора до появления зелено-синей окраски

Обработка результатов.

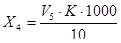

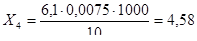

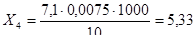

Массовую концентрацию титруемых кислот Х4, г/дм3 (г/л) вычисляем по формуле:

(3.5)

(3.5)

где V5 — объем раствора гидроокиси с молярной концентрацией 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование 10 см3 продукта, см3;

К — масса оттитрованных кислот, соответствующая 1 см3 раствора гидроокиси натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм3 и равная для винной кислоты — 0,0075; 1000 — коэффициент пересчета результатов на 1дм3;

10 — объем исследуемого продукта, взятый для титрования, см3.

Образец №1

V5 = 8,1

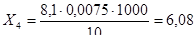

Образец №2

V5 = 6,5

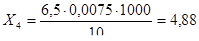

Образец №3

V5 = 5,6

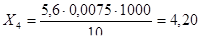

Образец №4

V5 = 6,1

Образец №5

V5 = 7,1

Согласно ГОСТ Р 52523-2006 «Вина столовые и виноматериалы столовые», массовая концентрация титруемых кислот с учетом допустимых отклонений (±1,0г/дм3) должна составлять не менее 3,5 г/дм3.

Рис.3.13 Массовая концентрация титруемых кислот

Из рисунка 3.13 видно, что все образцы соответствуют ГОСТ.

Определение массовой концентрации железа (железистосинеродистым калием)

Аппаратура, материалы и реактивы: колориметр фотоэлектрический; колбы 1-100-2; пипетки 4—2—1; воронки типа В; кислота соляная, раствор с массовой концентрацией 100 г/дм3; калий железистосинеродистый (желтая кровяная соль), раствор с массовой концентрацией 10 г/дм3; водорода пероксид (пергидроль); вода дистиллированная; фильтры беззольные.

Проведение анализа.

Перед проведением анализа все вина фильтруем через бумажный фильтр (рис.3.14).

Рис.3.14 Фильтрование пяти образцов

В мерную колбу вместимостью 100 см3 отмериваем 10 см3 отфильтрованного вина, добавляем 5 см3 раствора соляной кислоты, одну каплю пергидроля и 4 см3 раствора железистосинеродистого калия. Содержимое колбы доводим до метки дистиллированной водой.

Для приготовления контрольного раствора такое же количество испытуемого вина помещаем в мерную колбу вместимостью 100 см3, добавляем 5 см3 раствора соляной кислоты, одну каплю пергидроля и доводим до метки дистиллированной водой. Контрольный раствор готовим одновременно с испытуемым раствором (рис.3.15).

Рис.3.15 Приготовление контрольного и испытуемых растворов

Через 30 мин колориметрируем испытуемый раствор вместе с контрольным раствором на колориметре фотоэлектрическом (рис.3.16).

Рис.3.16 Колориметр фотоэлектрический

Обработка результатов.

Массовую концентрацию железа в винах (X5) в мг/дм3 вычисляем по формуле:

X5 = A · K (3.6)

где А — массовая концентрация железа в испытуемом растворе, найденная по градуировочному графику, мг/дм3; К – кратность разбавления вина, равная 1.

Образец №1

Показания колориметра фотоэлектрического – 0,025, по градуировочному графику находим массовую концентрацию железа – 1,8 мг/дм3

Образец №2

Показания колориметра фотоэлектрического – 0,055, по градуировочному графику находим массовую концентрацию железа – 3,6 мг/дм3

Образец №3

Показания колориметра фотоэлектрического – 0,03, по градуировочному графику находим массовую концентрацию железа – 2,1 мг/дм3

Образец №4

Показания колориметра фотоэлектрического – 0,075, по градуировочному графику находим массовую концентрацию железа – 5,2 мг/дм3

Образец №5

Показания колориметра фотоэлектрического – 0,1, по градуировочному графику находим массовую концентрацию железа – 6,7 мг/дм3

Определение объемной доли этилового спирта

Аппаратура, материалы и реактивы: перегонный аппарат; термостат или баня водяная; термометр с ценой деления 0,10 С и пределами измерения 0-1000 С; колбы 1-250-2; цилиндры; колбы с тубусом 1-000; вода дистиллированная.

Проведение анализа.

В мерную колбу вместимостью 200-250 см3 отмериваем исследуемый продукт до метки при температуре 20оС (рис.3.17).

Рис.3.17 Доведение продукта до температуры 20оС

Затем продукт переносим из мерной колбы в перегонную. Мерную колбу ополаскиваем 2-3 раза 10-15 см3 дистиллированной воды и сливаем промывную воду в перегонную колбу. В мерную колбу наливаем 10-15 см3 дистиллированной воды и погружаем в нее узкий конец стеклянной трубки охлаждающего устройства для получения водяного затвора.

Приемную колбу помещаем в воду температурой не более 8оС и начинаем перегонку. Во время перегонки дистиллят периодически перемешиваем вращением колбы. Когда приемная колба наполнится примерно наполовину, конец стеклянной трубки охлаждающего устройства не должен быть погружен в дистиллят, а оставаться в приемной колбе свободным.

Рис.3.18 Процесс перегонки

Конец стеклянной трубки охлаждающего устройства ополаскиваем 5 см3 дистиллированной воды и продолжаем перегонку без водяного затвора. Когда приемная колба наполнится на 4/5 объема, перегонку прекращаем. Продукт в процессе перегонки нагревают равномерно (рис.3.18).

Приемную колбу после энергичного перемешивания вращением плотно закрываем пробкой и оставляем на 30 мин в термостате или водяной бане при температуре (2О±2)оС.

Затем содержимое колбы доводим до метки дистиллированной водой температурой (20±2)оС и, перемешивая, переливаем в сухой цилиндр, в который затем опускаем спиртомер и через 2-3 мин после погружения отсчитываем показания шкал спиртомера (рис.3.19).

Рис.3.19 Определение показания спиртомера

Обработка результатов.

Объемную долю этилового спирта в дистилляте определяем по таблице – «Таблица для определения содержания этилового спирта в водно-спиртовых растворах».

Образец №4

Показание спиртомера – 11, температура – 21оС. Т.о. объемная доля этилового спирта в образце – 10,8% об.

Образец №5

Показание спиртомера – 12,3, температура – 21оС. Таким образом, объемная доля этилового спирта в образце – 12,1% об.

Согласно ГОСТ Р 52523-2006 «Вина столовые и виноматериалы столовые», объемная доля этилового спирта с учетом допустимых отклонений (±1,0%) должна быть не менее 8,5% и не более 15,0%.

Рис.3.20 Объемная доля этилового спирта

Из рисунка 3.20 видно, что оба образца соответствуют ГОСТ.

Определение массовой концентрации летучих кислот

Аппаратура, материалы и реактивы: перегонный аппарат (рис. 3.21), колбы конические номинальной вместимостью 250 см3; пипетки; натрия гидроокись; фенолфталеин; вода дистиллированная.

Рис. 3.21

1 – коническая колба, 2 – специальный сосуд, 3 – изогнутая трубка, 4 – шариковый холодильник, 5 – коническая колба.

Проведение анализа.

В специальный сосуд перегонного аппарата отмеряем 10 см3 продукта. В коническую колбу (парообразователь) наливаем свежескипяченную охлажденную дистиллированную воду в таком количестве, чтобы ее уровень был выше уровня исследуемого продукта в специальном сосуде и ниже отверстия трубки. Для обеспечения равномерного кипения воды в парообразователь добавляем несколько кусочков пемзы.

Колбу с водой начинаем подогревать. До начала кипения открываем зажим пароотводящей трубки. Затем закрываем зажим и ведем перегонку до тех пор, пока в приемной конической колбе с нанесенной меткой 100 см3 наберется 100 см3 дистиллята, полученного из исследуемого продукта (рис.3.22).

Рис.3.22 Получение дистиллята

Полученный дистиллят нагреваем до 60-70оС, добавляем две капли раствора фенолфталеина и титруем раствором гидроокиси натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм3 до появления розовой окраски, не исчезающей 30 с.

Обработка результатов.

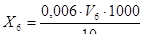

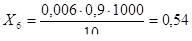

Массовую концентрацию летучих кислот Х6, г/дм3 (г/л), в продукте без внесения поправки на сернистую кислоту вычисляем по формуле:

(3.7)

(3.7)

Где 0,006 – масса уксусной кислоты, соответствующая 1 см3 раствора гидроокиси натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм3, г;

V6 – объем раствора гидроокиси натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование дистиллята, см3;

1000 — коэффициент пересчета результатов определения на 1 дм3;

10 – объем продукта, взятый для определения, см3.

Образец №5

V6 = 0,9 см3

г/дм3

г/дм3

Согласно ГОСТ Р 52523-2006 «Вина столовые и виноматериалы столовые», массовая концентрация летучих кислот должна составлять не более 1,10 г/дм3.

Рис. 3.23 – Массовая концентрация летучих кислот

Из рисунка 3.23 видно, что образец №5 соответствует ГОСТ.

Для оценки конкурентоспособности выбран графический метод (метод радара).

В процессе оценки произведен выбор показателей качества для вин, которые наиболее важны потребителю при выборе данного товара: вкус, цвет, букет, прозрачность, цена, оформление и дизайн бутылки и информация на этикетке.

Круг делится радиальными оценочными шкалами на семь равных секторов по числу критериев. Соответственно на каждой из семи осей в заданном масштабе отмечаются точки, соответствующие балльным значениям критериев. По мере удаления от центра круга значение критерия улучшается. Линия, проходящая через точки, образует многоугольник, относящийся к одному производителю вина (рис.3.24)

Рис.3.24 Радары конкурентоспособности вин

Из сравнения радаров конкурентоспособности рис.3.25 следует, что более конкурентоспособным является образец №5, а именно вино столовое полусладкое белое «Казачка».

Рис.3.25 Сравнение радаров конкурентоспособности вин

Рассчитаем коэффициент конкурентоспособности вин по формуле:

(3.8)

(3.8)

где Si – площадь многоугольника, S – площадь общего круга, соответствующего пятибалльной оценке.

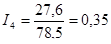

Перед этим найдём площадь общего круга, она равна Sj=3,14х25=78,5 ед2.

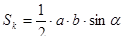

Определим площадь многоугольника каждого образца, для этого многоугольник разобьём на треугольники, площади которых вычислим по формуле:

(3.9)

(3.9)

где a и b – стороны треугольника, α – угол между ними (α = 360о : 7 = 51,43о, а sinα = 0,78185).

S1 = ½ х 0,78185 х (19,2+19,2+20+10+10+25+20) = 48,24 ед2

S2 = ½ х 0,78185 х (4,8+7,2+7,5+15+15+25+5) = 31,08 ед2

S3 = ½ х 0,78185 х (24+21,6+22,5+5+5+25+25) = 50,08 ед2

S4 = ½ х 0,78185 х (4,8+4,8+5+20+16+16+4) = 27,6 ед2

S5 = ½ х 0,78185 х (25+25+25+25+25+20+20) = 64,50 ед2

Определив коэффициенты конкурентоспособности вин разных производителей, можно сделать вывод о том, что вино ОАО «Янтарное» лидирует, т.е. значение его коэффициента ближе к единице. Самое меньшее значение имеет коэффициент конкурентоспособности вино ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория®».

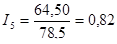

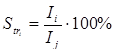

Можно посчитать индекс силы конкурентоспособности каждого вина по отношению к другим винам по формуле:

(3.10)

(3.10)

где Stri – сила конкурентоспособности i-го образца

Ii – коэффициент конкурентоспособности i-го образца

Ij – коэффициент конкурентоспособности j-го образца

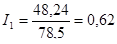

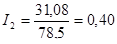

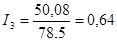

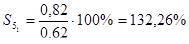

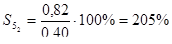

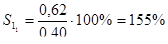

Индекс силы конкурентоспособности вина ОАО «Янтарное» по отношению к вину:

- ОАО «Миллеровский винзавод»:

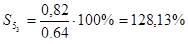

- ОАО «Цимлянские Вина»:

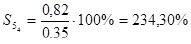

- «Черубино Вальсанджакомо, С.А.»:

- ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория®»:

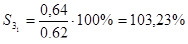

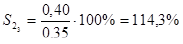

Индекс силы конкурентоспособности вина «Черубино Вальсанджакомо, С.А.» по отношению к вину ОАО «Миллеровский винзавод»:

Индекс силы конкурентоспособности вина ОАО «Миллеровский винзавод» по отношению к вину ОАО «Цимлянские Вина»:

Индекс силы конкурентоспособности вина ОАО «Цимлянские Вина» по отношению к вину ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория®»:

Значения индексов сил конкурентоспособности вин говорят о том, что по перечисленным выше параметрам вино ОАО «Янтарное» лучше вина ОАО «Миллеровский винзавод» на 32,26%, вина ОАО «Цимлянские Вина» на 105%, вина «Черубино Вальсанджакомо, С.А.» на 28,13% и вина ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория®» на 134,30%; вино «Черубино Вальсанджакомо, С.А.» лучше вина ОАО «Миллеровский винзавод» на 3,23%,; вино ОАО «Миллеровский винзавод» лучше вина ОАО «Цимлянские Вина» на 55%; вино ОАО «Цимлянские Вина» лучше вина ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория®» на 14,3%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной дипломной работе были исследованы факторы, формирующие качество и конкурентоспособность виноградных вин, проведена экспертиза качества пяти образцов белого полусладкого столового вина от разных производителей.

Натуральные вина – вина, полученные полным или неполным сбраживанием сусла или мезги, которые содержат этиловый спирт только эндогенного происхождения.

Натуральные вина классифицируют по технологии изготовления, цвету, содержанию сахара и спирта, продолжительности выдержки, по составу сырья.

Белые виноградные вина получают сбраживанием сусла из светлых сортов винограда.

Для производства виноградного вина используют винные сорта винограда. От химического состава винограда зависит качество и свойства вина.

Для приготовления столовых вин, как белых, так и красных, собирают виноград более кислый по вкусу и менее сахаристый, чем для приготовления вина десертного.

Вина содержат большое количество полезных для организма веществ, которые укрепляют стенки сосудов, способствуют снижению холестерина в крови, снижают кровяное давление, тонизируют нервную систему, освобождают от чужеродных соединений, в частности от радиоактивного стронция и тяжелых металлов, уберегают от кишечной инфекции.

Качество виноградных вин определяют по органолептическим и физико-химическим показателям.

Наиболее типичными болезнями натуральных виноградных вин являются цвель (винная плесень), уксусное скисание, молочнокислое скисание, прогоркание вина и мышиный тон.

В данной дипломной работе был проведен анализ рисков и определение критических контрольных точек в производстве вина, формирующих качество виноградных вин.

Было выяснено, что контрольными точками являются переработка винограда, получение и хранение сусла, дображивание, доливка и переливка; критическими контрольными точками являются подготовка сырья, брожение и фильтрование.

Были выявлены источники установленных рисков, предупреждающие и корректирующие действия.

В России согласно ГОСТ Р 51158-98 принята оценка качества вин по балловой системе по следующим показателям: вкус, аромат (букет), прозрачность, цвет, типичность вина.

В данной дипломной работе была проведена экспертиза качества пяти образцов белого полусладкого столового вина от разных производителей:

– Вино столовое полусладкое белое Винный Квартал «Левый берег», г.Миллерово

– Вино столовое полусладкое белое «Бианка», г.Цимлянск

– Вино столовое полусладкое белое «Garranc» «Карранк», Испания

– Вино столовое полусладкое белое «Коварство и Любовь», Краснодарский край

– Вино столовое полусладкое белое «Казачка», Мартыновский район

Экспертиза образцов по органолептическим показателям показала, что маркировка всех образцов соответствует ГОСТ Р 51074, все образцы прозрачные, без осадков и примесей.

Цвет образцов №1,2,3 и 4 – соломенный, у образца №5 – соломенный с золотистым оттенком. Аромат: образцы №1 и 3 – винный, образец №2 – нет сортового аромата, образец №4 – окисленный с неприятным тухлым запахом, образец №5 – чистый винный с ароматом виноградной ягоды. Вкус: образец №1 – винный, образец №2 – с мышиным тоном, образец №3 – мягкий винный, образец №4 – кислый, образец №5 – мягкий гармоничный винный.

Первый образец относится к категории качества низкое, второй – неудовлетворительное, третий – отличное, четвертый – неудовлетворительное, пятый – отличное.

По физико-химическим показателям качества вина все пять образцов соответствуют требованиям ГОСТ Р 52523-2006 «Вина столовые и виноматериалы столовые».

Для оценки конкурентоспособности выбран графический метод (метод радара).

Факторами, формирующими конкурентоспособность виноградных вин, являются вкус, цвет, букет, прозрачность, цена, оформление и дизайн бутылки и информация на этикетке.

Из сравнения радаров конкурентоспособности пяти образцов следует, что более конкурентоспособным является образец №5, а именно вино столовое полусладкое белое «Казачка» Мартыновского района.

Определив проценты конкурентоспособности вин пяти разных производителей, можно сделать вывод о том, что вино ОАО «Янтарное» лидирует, т.е. значение его коэффициента ближе к единице. Самое меньшее значение коэффициента конкурентоспособности имеет вино ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория®».

Значения индексов сил конкурентоспособности вин говорят о том, что вино ОАО «Янтарное» лучше вина ОАО «Миллеровский винзавод» на 32,26%, вина ОАО «Цимлянские Вина» на 105%, вина «Черубино Вальсанджакомо, С.А.» на 28,13% и вина ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория®» на 134,30%.

Для повышения конкурентоспособности предприятию ОАО «Янтарное» необходимо добиться отличия вина в глазах покупателей от товаров конкурентов, а именно улучшить оформление и дизайн бутылки и этикетки; выбрать из намеченных к производству товаров один, являющийся наиболее привлекательным для всех покупателей, и осуществить на этой основе прорыв на рынке; своевременно изъять экономически неэффективный товар из сбытовой программы предприятия; найти выход на новые рынки как со старыми, так и с новыми товарами; постоянно обновлять и увеличивать ассортимент выпускаемой продукции, т.к. чем обширнее параметрические ряды и ассортиментные наборы, тем выше вероятность того, что покупатель найдет для себя оптимальный вариант закупки; использовать сервисные услуги и рекламу, которые требуют дополнительных затрат, но увеличивают объем продаж и прибыль; открыть фирменные магазины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Дата: 2019-12-10, просмотров: 410.