Органический мир позднего палеозоя был значительно богаче раннепалеозойского, его развитие происходило как в морях, так и на суше. На смену вымершим или пришедшим в упадок древним раннепалеозойским группам животных пришли новые — позднепалеозойские. Среди морских беспозвоночных достигли расцвета замковые брахиоподы, четырехлучевые кораллы, простейшие — фузулиниды, головоногие моллюски — гониатиты. Из позвоночных в морях в изобилии встречались различные рыбы. Интенсивно заселялась суша, на ней произрастала пышная растительность; появились и быстро расселялись наземные позвоночные.

Органический мир девонского периода. В девоне органический мир достиг большого разнообразия не только в морях, но и на суше.

Органический мир моря. Замковые брахиоподы были очень разнообразны, быстро эволюционировали и господствовали среди беспозвоночных, заселив лучшие мелководные участки девонских морей. Большую роль играли представители отряда спириферид.

Гониатиты, появившись в начале девона, быстро и широко распространились в морях. Они имели раковину со слабой скульптурой и простой перегородочной линией. Типичным представителем является род тиманитес (рис. 13, в) с гладкой и плоской раковиной, заостренной у краев. Такая форма раковины свидетельствует, что тиманитес был хорошим пловцом.

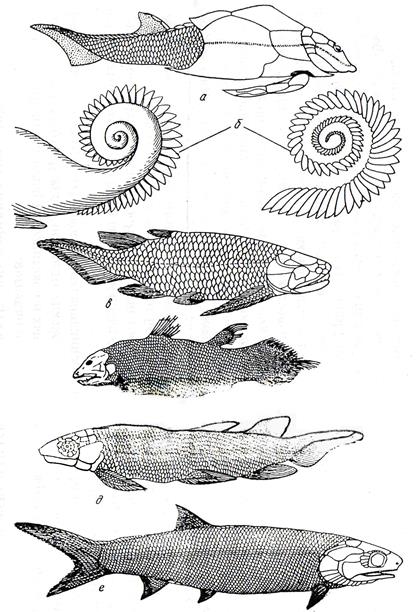

Среди иглокожих были широко распространены морские лилии, представителем которых является род купрессокринитес (рис. 12, б). Продолжали свое развитие простейшие — фораминиферы, губки, мшанки, двустворчатые и брюхоногие моллюски, но все они имели второстепенное. Среди водных позвоночных в изобилии встречались разнообразные рыбы, и поэтому девон часто называют «веком рыб». В начале девона появились и вымерли в его конце пластинокожие рыбы, представителем которых является птерихтис (рис. 16, а) с мощным панцирем в передней части тела. В девонских континентальных бассейнах широко распространились кистеперые и двоякодышащие рыбы. Из девонских кистеперых можно указать голоптихиуса (рис. 16, в), а из двоякодышащих — диптеруса (рис. 16, д ).

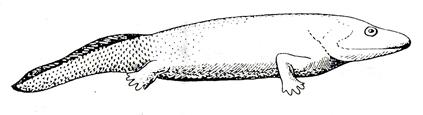

Органический мир суши. На суше произошли сильные изменения по сравнению с силуром. Континенты стали обитаемы. В конце девона появились первые наземные позвоночные стегоцефалы. Они произошли от кистеперых рыб. Позднедевонская ихтиостега (рис. 17, а, б) из Гренландии сохранила в строении тела много общих черт с кистеперыми рыбами, но ее пятипалые конечности свидетельствуют уже о наземном образе жизни.

Поразительно быстро развивались и расселялись наземные растения. В течение девона появились основные типы высших растений: плауновидные, членистостебельные, древние папоротники и голосеменные. Риниофиты , появившись в силуре, достигли расцвета в середине девона и вымерли к концу периода. Типичным представителем этих примитивных наземных растений был род риния (рис, 18) со стеблем, ветвящимся на две части.

Органический мир каменноугольного периода. В карбоне органический мир достиг исключительного разнообразия как в морях, так и на суше. Это было время расцвета палеозойских животных и растений.

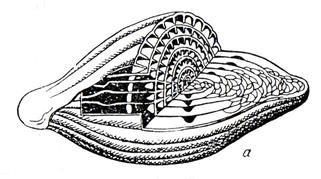

Органический мир моря. Среди беспозвоночных господствовали фораминиферы — фузулиниды, замковые брахиоподы, гониатиты, четырехлучевые кораллы, мшанки, морские лилии и древние морские ежи. Среди простейших исключительного развития достигли фузулиниды. Их раковинки (рис. 19), похожие на рисовые зерна, участвовали в формировании фузулиновых известняков.

Брахиоподы были многочисленны, изменился их состав по сравнению с девонским периодом. Преобладали различные продуктиды, среди которых встречались формы с очень крупной раковиной — гигантопродуктусы (рис. 11, б); много было спириферид — спириферов (рис. 11, в), все они участвовали в формировании известняков вместе с кораллами, мшанками и морскими лилиями.

Среди кораллов достигли расцвета четырехлучевые, как одиночные, так и колониальные. Типичным представителем колониальных кораллов является строитель рифов — род литостроцион . Широко были распространены хететиды . Все каменноугольные кораллы участвовали в построении рифов, обычно вместе с ними встречаются и мшанки (рис. 20). Продолжали свое развитие гониатиты, усложнялась их перегородочная линия и скульптура раковины. Среди иглокожих были разнообразны и многочисленны морские лилии, из члеников стеблей которых сложены пласты так называемых криноидных известняков. Продолжали развиваться рыбы, хотя их количество и разнообразие несколько уменьшилось по сравнению с девоном. Особенно много было хрящевых акуловых рыб, карбон был временем их расцвета.

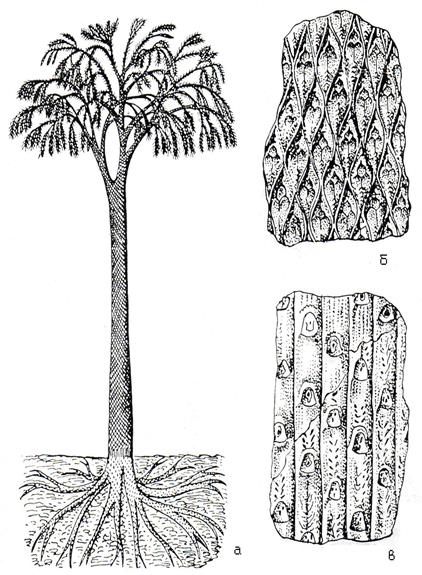

Органический мир суши бурно развивался. На континентах росли настоящие леса с гигантскими деревьями, до 30—40 м в высоту и до 2 м в поперечнике. Достигли расцвета плауновидные, среди них выделялись гигантские лепидодендроны (рис. 21, а) и сигиллярии (рис. 21, в), из стволов которых сформировались крупные залежи каменного угля в Европе. В изобилии росли членистостебельные и среди них колоннообразные каламиты (рис. 22, а) — предки современных хвощей. Много произрастало настоящих папоротников и примитивных голосеменных — кордаитов (рис. 23), высота которых достигала 30 м. Из стволов гигантов-кордаитов сформировались угольные месторождения Сибири.

В конце карбона наметилась четкая дифференциация растительного мира — появились три флористические области: тропическая — Еврамерийская (Европа и Северная Америка), северная умеренная — Ангарская (Сибирь) и южная холодная — Гондванская. На суше было много различных насекомых, которые быстро размножались благодаря отсутствию птиц. В воздухе летали гигантские стрекозы с размахом крыльев до 1 м. Стегоцефалы достигли расцвета, населяли берега озер и болот, лесные заросли. В конце периода появились первые древние группы пресмыкающихся — котилозавры и зверообразные ящеры.

Органический мир пермского периода. В течение этого периода органический мир претерпел серьезные изменения. В начале периода он был сходен с каменноугольным, а в поздней перми он стал резко сокращаться за счет вымирания многих палеозойских групп животных и растений. Это было следствием больших перемен на поверхности Земли из-за интенсивных процессов горообразования (сокращение морских бассейнов, аридизация климата и т. п.).

Органический мир моря. Среди беспозвоночных господствовали фузулиниды, замковые брахиоподы и гониатиты. Уменьшилась роль четырехлучевых кораллов, мшанок и иглокожих. Фузулиниды были весьма разнообразны в течение всего периода. Среди головоногих моллюсков в ранней перми были обильны гониатиты, а в поздней перми они уступили свое место цератитам, достигшим расцвета в триасе. Брахиоподы играли значительную роль в ранней перми; продолжали строить рифы кораллы и мшанки. Постепенно увеличивалась роль двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Конец пермского периода ознаменовался вымиранием многих палеозойских беспозвоночных: фузулинид, четырехлучевых кораллов и табулят, гониатитов, трилобитов, большинства брахиопод и морских лилий. Изменения произошли и среди морских позвоночных: вымерли древнейшие кистеперые и двоякодышащие рыбы, сократилось количество хрящевых рыб.

Органический мир суши также испытал сильные перемены. Аридизация климата существенно повлияла на состав наземной растительности и позвоночных. Особенно резкие изменения произошли в тропической провинции во второй половине периода. Постепенно вымирают гигантские древовидные плауновидные, членистостебельные и кордаиты, но широко распространяются древние хвойные. Флористический состав повсюду обновляется, достигает своего максимума обособленность на фитогеографические провинции.

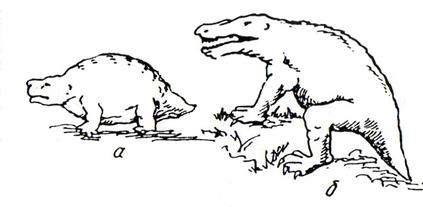

Вымирает большинство стегоцефалов, только часть из них приспособилась к жизни в сухих областях. Наоборот, палеозойские пресмыкающиеся достигли своего расцвета. Среди них были широко распространены коротконогие парейазавры (рис. 24, а) — неуклюжие, но довольно крупные (до 2—3 м) травоядные животные и хищники — иностранцевии (рис. 24, б).

Процесс вымирания палеозойских животных и растений происходил длительное время. Он был обусловлен как естественными законами эволюционного развития органического мира, так и сильными изменениями палеогеографических условий.

Рис. 16. Рыбы:

а – птерихтис; б – геликоприон; в – голоптихиус; г – латимерия; д – диптерус; е – палеонискум.

Рис. 17. Ихтиостега.

Рис. 18. Риния.

Рис. 19. Фораминиферы:

а – фузулина.

Рис. 20. Мшанки:

а – г – части колоний различных мшанок.

Рис. 21. Плауновидные:

а, б – лепидодендрон (а – реконструкция дерева, б – кора); в – кора сигиллярии.

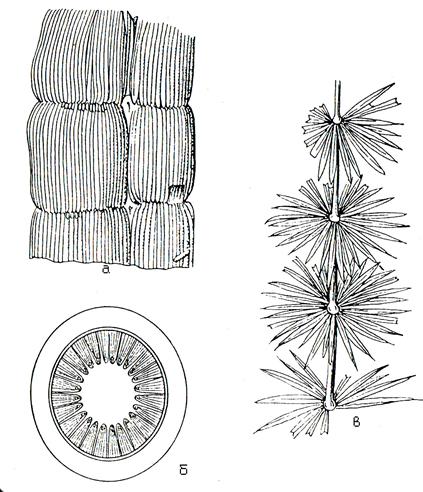

Рис. 22. Членостебельные:

а, б – каламитес (а – окаменелый ствол, б – поперечный разрез); в – аннулярия.

Рис. 23. Голосеменные:

а – кордаит (реконструкция дерева).

Рис. 24. Пресмыкающиеся:

а – парейазавр; б – иностранцевия.

Дата: 2018-11-18, просмотров: 1011.