Упражнения сложения и вычитания букв - увеличение объема краткосрочной памяти.

Пониманию прочитанного предшествует его внутреннее про-говаривание. Ребенок должен помнить читаемое упражнение от первого до последнего слова. Задачи этого цикла развивают способность памяти фиксировать прочитанные слова предложения и части текста. Они изменяют (расширяют) формат памяти, заставляют работать глазные мышцы таким образом, что увеличивается угол захвата читаемого текста, а следом и сама скорость чтения.

Таким образом, данный тип упражнений - умственно-физиологическая тренировка, способствующая увеличению скорости чтения за счет увеличения объема запоминания прочтенного и роста цифрового показателя угла зрительного захвата напечатанного текста.

Во избежание переутомления зрения детей не следует перегружать данными упражнениями. Количество упражнений, необходимое для предотвращения перегрузки, устанавливается индивидуально.

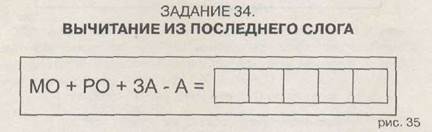

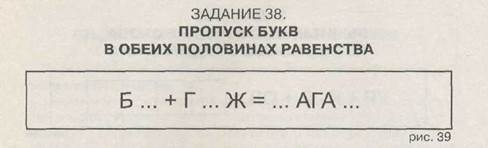

В отличие от подобных упражнений предыдущего раздела вводится знак «минус», и естественно в этой связи появление в буквенном составе левой половины равенства «лишних букв».

Ответ - записывается справа от знака равенства в случае письменного выполнения задания или просто произносится вслух при устных упражнениях. Буква (буквы), стоящие после знака «минус», вычитаются из слога, стоящего перед этим же знаком. Количество вычитаний - одно.

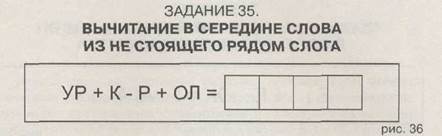

Знак «минус» располагается внутри слова. Слог - «уменьшаемое» удален. Вычитаемое количество букв - одна, две. Правая половина равенства отсутствует.

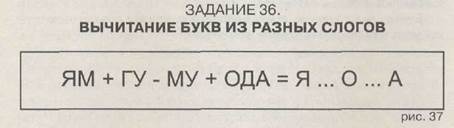

Фрагмент - «вычитаемое» состоит из букв, принадлежащих разным слогам. Количество вычитаний - не более двух. Несколько облегчает задачу правая половина равенства, являющаяся искомым словом, только с пропущенными буквами. Обязательное условие -соответствие определенного количества точек количеству букв.

Не рекомендуется использовать в упражнениях этого типа знак «минус».

Количество пропущенных букв - произвольное.

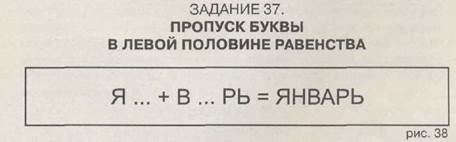

Не рекомендуется использование знака «минус». Количество про пущенных букв - произвольное, но должно быть одинаковым в левой и правой половинах равенства.

Буквы, недостающие левой половине равенства должны присутствовать в ее правой половине и наоборот.

Глава 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ , В КОТОРЫХ НУЖНО НАВЕСТИ ПОРЯДОК

Данная методика формирует способность осмысливать «геогра фическое» местоположение слова в предложении. Постановка во просов дает представление о главных и второстепенных словах. У ребенка появляется понятие о зависимости смыслового спектра предложения от порядка расположения слов и их окончаний.

Не секрет, что скорость мышления зависит от способности сформировать исходное и конечное. То же, что лежит между ними, - и есть мысль. Сама же мысль может быть оформлена различным образом. Она многолика и многогранна, понятна и непостижима одновременно. Ее составляющие - геометрические формы и абстрактные образы, всплески эмоций и следствия ощущений... Таинственный механизм нашего сознания, приводящий все это во взаимодействие, оформляющий результат этого взаимодействия в образ, делает мысль живой и осязаемой, дает нам возможность понимать и сомневаться, реагировать и замыкаться в собственном страхе, совершать открытия, любить, ненавидеть и т.д. Механизм этот - Бог нашего подсознания, формирующий мысли. Именно от того как ОН делает свою работу зависит не только тип нашей мыслительной деятельности, а и вид реагирования на окружающую нас среду, выбор формы взаимодействия с ней.

Но ведь мысль оформленная и осознанная нами есть не что иное, как некоторое количество предложений. И от того, каким образом они будут выстроены и осознанны, зависит вся следующая за осознанием деятельность. И видимо где-то на одном из этих этапов скрыт секрет обратной связи, т.е. изменение способности строить предложения и осознавать построенное должно сказаться на характере оформления тех самых составляющих, из которых слагается образно воспринятая мысль...

ЗАДАНИЕ 39

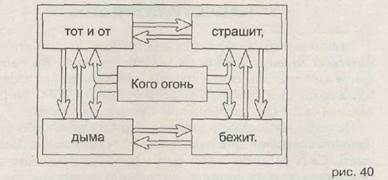

Это первые из заданий этой группы. Они, как и все последующие, представляют собой пять прямоугольников, соединенных стрелками. Слова, вписанные в прямоугольники, - не что иное как части предложения. Решение задачи сводится к поиску порядка положения этих слов в предложении и их последовательном соединении стрелками. Соединяющие слова стрелки ребенок показывает посредством заштриховки последних. На первом рисунке мы предлагаем пример решенной задачи.

ЗАДАНИЕ 40

В продолжение задания 39, мы решили усложнить предыдущую задачу за счет пропуска букв в одном-двух словах. Мы постарались не дописывать буквы сомнительного написания, добиваясь таким образом еще и акцентирования внимания ребенка на орфографии. Ну и конечно отсутствие буквы усложняет поиск связи слов, т.к. из-за этого несколько вуалируется смысловая окраска предложения.

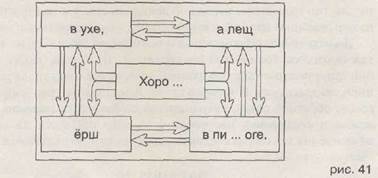

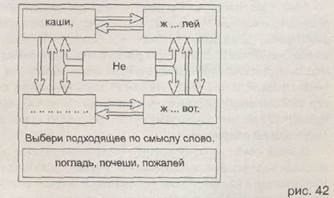

ЗАДАНИЕ 41

Это задание - наиболее трудное, но и наиболее интересное, а также наиболее мощное по своему воздействию. В предлагаемом наборе слов связь между ними максимально маскируется за счет отсутствия в одном из слов буквы и полностью отсутствующего слова. Отсутствующее слово нужно отыскать среди трех предлагаемых, восстановив таким образом полный набор слов в предложении.

Из особенностей данных заданий хотелось бы отметить характер исходных предложений. Совсем не случайно все они - пословицы или поговорки. Это не только вызовет дополнительный интерес, но и сделает эффект от решения таких заданий более «чистым». Так как исключается фактор преждевременного угадывания смысла предложения и восстановления порядка слов в нем именно за этот счет. Смысл фразы должен быть восстановлен от истока. Именно восстановлен, а не угадан. В связи с этим и поговорки и пословицы подобраны таким образом, чтобы избежать восстановления связей за счет отгадывания ее смысла или его припоминания.

Способность правильно строить предложения, литературно верно располагать в них слова является не просто зеркальным отражением интеллектуального потенциала, а той его проекцией, изменения в которой есть не только следствие эволюции интеллекта, но и один из факторов такой эволюции.

Глава 10. ГРУППА ЗАДАЧ «ЧТЕНИЕ + » >

Большая, одна из двух основных, группа задач программы обучения чтению.

Чтение определяется механическими навыками, интеллектуальным потенциалом и уровнем их интеграции. В принципе можно говорить о некорректности суждения об отдельном существовании набора некоторого количества навыков и потенций мышления. Скорее, это нечто ЕДИНОЕ, просто с индивидуально различным уровнем и скоростями взаимодействия составляющих, и с различным (тоже индивидуальным) характером доминанты.

Здесь уже говорилось о невозможности определить идеальное соотношение частей Чтения. Его индивидуальный характер определен факторами, лежащими глубоко в сознании. Относительно наверху только механика процесса, скорость мышления и общее развитие. Но нельзя отрицать того, что есть общая связь между тем «что наверху» и «что глубоко», и что связь эта имеет двухсторонний характер. Характер этого взаимодействия очень уязвим, и от Обучающего зависит, приобретет ли он черты замкнутого рокового круга или станет диалектической спиралью.

В этой связи, в одну группу были объединены задачи, которые должны подействовать на факторы Чтения, лежащие на поверхности. Развивающий характер этих упражнений должен стать катализатором в реакции видимых и невидимых механизмов чтения. Это должно вывести чтение в раздел удовольствий и сделать его интеллектуальной опорой ребенка, источником его эмоционально-волевого развития.

Дата: 2019-04-23, просмотров: 441.