Упражнения по реконструкции слов разделены на пять уровней сложности. Количество задач, решаемых в один присест, определяется методом подбора для каждого ребенка индивидуально.

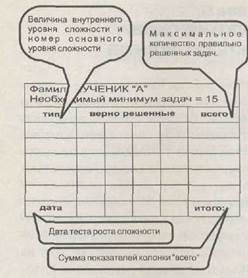

Индивидуальный подбор задач осуществляется следующим образом. Детям дается одинаковое количество простейших заданий (скажем, 15 задач). Первая задача, на которой будет допущена ошибка, определяет общее количество необходимых ребенку заданий данного цикла. Полученный в результате такого теста показатель должен изменяться только при констатировании явного прогресса в решении заданий этого цикла. Новое число индивидуально необходимых задач определяется путем повторного теста, но предлагаемые задания должны быть взяты из наивысшего уровня сложности решаемых ребенком на момент тестирования упражнений.

|

|

Рост среднего показателя сложности происходит путем долевого вытеснения задач с более низким уровнем сложности.

Начинать задания нужно с нулевого уровня и постепенно разнообразить состав общего числа упражнений (без изменения их количества) путем добавления задач более высокого уровня сложности.

Определение количества заданий более высокого уровня сложности, необходимых для замещения, проводится описанным выше методом тестирования при фиксированном времени. Величина времени зависит от долевого участия данного цикла во времени урока.

УСЛОВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СЛОВ

Отслеживая в динамике состав выполняемых детьми заданий, можно не только провести дифференциальную диагностику уровня обуча емости и скорости мыслительных процессов в детском коллективе. Благодаря индивидуальному подходу появляется возможность планирования и коррекции нагрузки каждого отдельно взятого ученика.

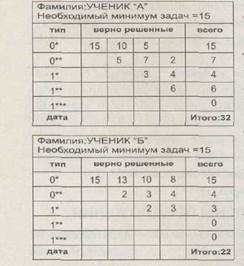

В качестве примера рассмотрим карты роста уровня роста уровня сложности решаемых заданий учеников -А- и -Б- за равный условный промежуток времени, при равном показателе необходимого минимума задач.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ.

Уровень обучаемости. Для количественного определения этого показателя нужно определить сумму максимально решенных заданий каждого из типов задач, отмеченных в карте роста уровня сложности. В нашем примере у ученика - А- она равна «32», у ученика - Б— «22». При сравнительной оценке уровня обучаемости можно сделать вывод об одинаковом исходном интеллекте при различном интеллектуальном потенциале. Именные карты позволят преподавателю отследить индивидуальный рост уровня обучаемости путем сравнения его цифровых показателей на различных стадиях.

Контроль необходимого миниму ма. Его проводят посредством нахождения разности между верно решенными заданиями и числовым показателем необходимого минимума. Если результат сильно отличен от нуля, нагрузка такому ребенку должна быть скорректирована в сторону уменьшения.

Долевое участие новых заданий. Если оно не доходит до 20% от количества предыдущего уровня, лучше отказаться от перехода к следующей ступени сложности и без контрольного тестирования расширить показатель таких упражнений до условной нормы.

Глава 5.

Дата: 2019-04-23, просмотров: 411.