ВВЕДЕНИЕ

Интенсификация свиноводства и постоянно увеличиваю-щийся спрос на нежирную высококачественную свинину выдви-гают во весь свой гигантский рост задачу по дальнейшему совершенствованию существующих и выведению новых пород, отвечающих требованиям интенсивного производства. В то же время проводившиеся в нашей стране породоиспытания показали, что многие отечественные породы свиней не в полной мере соответствуют этим требованиям. Они хорошо приспо-соблены к местным условиям, отличаются крепкой консти-туцией и высокими репродуктивными качествами, но харак-теризуются сравнительно низкой откормочной, мясной продук-тивностью и недостаточно эффективны в системах гибридиза-ции для производства высокопродуктивных товарных гибридов.

В связи с этим мы поставили задачу создать интенсивную породу свиней с высокой откормочной и мясной продуктив-ностью, хорошо адаптированную к многообразным природным и хозяйственным условиям разных природно-экономических зон, пригодную для интенсивного производства с применением прогрессивных технологий, а также к широкому использованию в системах гибридизации при скрещивании с отечественными породами. Главными отличительными особенностями свиней новой породы должны стать высокие скорость роста, конверсия корма и мясная продуктивность при интенсивном откорме до 120 кг. Впервые в отечественной, да и мировой практике ставилась задача создать породу свиней, способных откарм-ливаться до тяжелых весовых кондиций без признаков чрезмер-ного ожирения.

Решение подобной задачи осложняется тремя сдержива-ющими результативность селекции факторами:

1. отрицательной корреляцией многоплодия и живой массы поросят, а, следовательно, скорости роста свиней;

2. обратной корреляцией скорость роста с мясной продук-тивностью, особенно на заключительной стадии откорма;

3. неуклонным уменьшением доли мяса в теле по мере повышения живой массы и возраста животных в процессе их роста.

Преодоление указанных ограничивающих факторов дости-гается путем отбора животных, удовлетворяющих по уровню развития коррелирующих пар признаков, проводимого в узком диапазоне трансгрессивной изменчивости этих признаков, обусловленной их относительной независимостью. Изучение такой формы изменчивости как источника отбора показало, что в популяциях свиней, например, крупной белой породы, имеется примерно 20% животных, отвечающих высоким требованиям одновременно по скорости роста и мясной продуктивности.

Установлено также, что тандемная (поочередно по одному из указанных признаков) селекция всегда результативна и при-водит к изменению их в желательном направлении. При гомо-генном подборе, к примеру, по толщине шпика у подсвинков F1 получены различия, равные 1 мм, F2 – 3 мм, а по содержанию мяса в туше – 1,5 и 2,6% соответственно.

Селекция только по скорости роста не приводит к улуч-шению мясных качеств, а селекция на уменьшение толщины шпика не способствует повышению скорости роста. Одновре-менное изменение рассматриваемых признаков в желательном направлении достигается только в случае комплексной селекции по обоим признакам. Однако, чтобы отобрать животных, удовлетворяющих требованиям по 2, 3 и 4 признакам откорм-очной и мясной продуктивности, необходимо жесткость отбора повышать в 2, 4 и 7 раз по сравнению с отбором по одному признаку (15).

Более высокая степень улучшения рассматриваемых кор-релируемых признаков достигается при многопородных скре-щиваниях. Это объясняется, очевидно, генетической консоли-дацией по этим признакам пород, отселекционированных по не-зависимым уровням, подобно специализированным линиям, взаимодействующим в системах гибридизации, когда при спа-ривании гомогенных по отдельным признакам животных гете-розиготное потомство наследует признаки обоих родителей. Таким образом, степень развития коррелируемых признаков имеет склонность к повышению при условии действия неиз-менной по форме обратной корреляции.

С учетом этих и некоторых других обстоятельств была разработана методика выведения новой породы свиней на поли-гибридной основе с использованием научно обоснованных и проверенных в экспериментальной селекции методов, обеспе-чивающих получение животных с заданными свойствами и прогнозируемыми результатами.

Методика проверена в работе по выведению скороспелой мясной (СМ-1), украинской мясной и белорусской мясной пород свиней. Она предназначалась для выведения крупнозональной конкурентоспособной породы в бывшем СССР. Работа проводи-лась по единой методике на обширной территории страны от ее западных границ до Восточной Сибири и от берегов Балтийско-го моря до засушливых волжских степей в 73 крупных сельхоз-предприятиях Российской Федерации, Украины, Белоруссии и Молдавии. В реализации беспрецедентной по своему масштабу селекционной программы принимали участие ученые 19-ти научно-исследовательских учреждений и высших учебных заве-дений, а также многие коллективы практических работников.

Проводившаяся по замыслу и под научно-методическим руководством автора данной публикации работа была завершена в 1991г, а после развала СССР на большом селекционном мате-риале апробировали 3 породы: украинскую мясную (1992г) – в Украине, скороспелую мясную СМ-1 (1993г) – в России и бело-русскую мясную (2002г) – в Беларуси.

Основные положения методики выведения новых пород были опубликованы в монографии «Теория и методы выведения скороспелой мясной породы свиней» - М.: 1998 (30). Задача настоящей публикации – теоретическое обоснование исполь-зованных в ней методов повышения эффективности селекции.

Общие положения

В основу работы по созданию новой породы на полигибридной основе были положены хорошо известные в зоотехнии и проверенные на практике наиболее важные прин-ципы методики, разработанной М. Ф. Ивановым (12). Они пред-полагают выполнение в селекционной работе следующих меро-приятий:

- выбор исходных пород для межпородного скрещивания;

- отбор лучших хряков и свиноматок для проведения скрещивания;

- получение большого массива помесных животных;

- изучение наследственности и уровня продуктивности помесных животных;

- отбор особей желательного качества, отвечающих пос-тавленным задачам и пригодных для дальнейшего разведения в конкретных условиях;

- закрепление ценных качеств по наследству путём от-бора и однородного подбора по принципу «лучшее с лучшим»;

- разведение помесных животных нужной степени кров-ности в «себе»;

- размножение животных желательного качества с возможным повторением удачных сочетаний родительских пар;

- выбор выдающихся хряков и свиноматок – основателей линий и семейств;

- формирование генеалогической структуры породы по составу заводских линий хряков и семейств свиноматок;

- организация в племенном стаде линейного разведения с применением целенаправленного отбора и подбора в целях генетической консолидации породы, повышения продуктивнос-ти и крепости конституции животных;

- систематическое улучшение кормления и условий со-держания животных в целях повышения их продуктивности.

Отличительная особенность методики выведения новых пород на двухпородной основе путём простого воспроиз-водительного скрещивания состоит в применении высоких сте-пеней инбридинга, включая кровосмешение, и уровня выбрак-овки молодняка, достигающей 90%, в целях повышения гомо-зиготности животных, обеспечивающей породе генетическую константность и однородность. Эта методика показала высокую эффективность при выведении украинской степной белой и сибирской северной пород. Основные её положения с большим успехом применялись в работе по выведению всех других оте-чественных пород, создававшихся как по заранее продуманной схеме (кемеровская, муромская), так и полученных на основе народной селекции (миргородская, ливенская, брейтовская, ур-жумская и др.) на предапробационной стадии их выведения, когда проведение предусмотренных методикой селекционных мероприятий становится неизбежным.

В то же время на современном этапе породообразо-вания, предполагающем возможность использования одновре-менно многих лучших мировых селекционных достижений, и особенно при создании крупнозональных пород на полигиб-ридной основе, возникает необходимость применения наряду с традиционными и других методов, разработанных с использо-ванием последних достижений науки и передовой практики. Это в первую очередь касается ускоренных методов селекции, фено-типической оценки животных, контроля за эффективностью селекционного процесса (13, 27, 29, 53, 60) и других приёмов племенной работы.

Такие методы были разработаны и применены в работе по выведению скороспелой мясной породы (СМ-1) , полученной путём сложного воспроизводительного скрещивания 13-ти луч-ших отечественных и зарубежных пород: крупная белая (КБ), йоркширская шведской селекции (Й), ландрас шведской и немецкой селекции (Л), пьетрен (Птр), миргородская (М), уэссек-седлбекская (Ус), эстонская беконная (ЭБ), донской мясной тип (ДМ), белая короткоухая (БК), уэльская (Уэ), краснодарская окорочная (Кр), брейтовская (Бр) и кемеровская (КМ).

Методика создания породы изложена ранее (30). Отдельные вопросы создания породы освещены частично в работах других учёных, принимавших участие в работе по созданию новой породы (2, 5, 7, 8, 9, 16, 38, 43, 45, 53, 54, 60).

Прежде чем перейти к рассмотрению основных положений методики, отметим, что сложное скрещивание проводили поэтапно. На первом этапе, путём межпородного скрещивания, было получено 8 зональных мясных типов, разводившихся в различных зонах нашей страны в её прежних границах:

Полтавский (П) – скрещивали 5 пород: КБ, М, Л, Ус, Птр;

Кемеровский (КМ) – КМ, Л;

Ростовский (Р) – КБ, Уэ, ДМ, БК;

Ленинградский (Л) – Бр, Л;

Краснодарский (Кр) – гибриды кахиб и ахиб;

Белорусский (Б) – КБ, ЭБ, Л, Й;

Харьковский (Х) – КБ, Л, Уэ;

Молдавский (М) – селекция гибридов ахиб по принципу замкнутой популяции.

Свиней указанных мясных типов селекционировали в мясном направлении на протяжении нескольких поколений, после чего они были включены в процесс создания скороспелой мясной породы в качестве исходного поголовья.

На втором этапе свиней всех исходных мясных типов в целях создания единой генетической основы породы скрещи-вали с животными интегрирующего селекционного типа, спе-циально полученного для этой цели путём скрещивания свиней полтавского исходного (П) и белорусского (Б) мясных типов (ПБ).

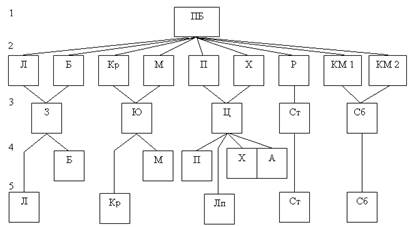

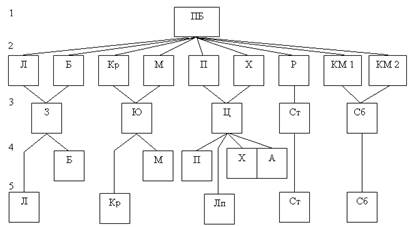

Целям формирования единой генетической основы породы служило также объединение отдельных улучшенных мясных типов (16, 27) и создание в результате такого слияния пяти укрупненных зональных типов: западного (З), южного (Ю), центрального (Ц), степного (Ст) и сибирского (Сб), предназна-ченных для разведения в крупных географических и природно-экономических зонах бывшего СССР. Полтавский и харьковский улучшенные исходные типы были объединены в Центральный зональный тип (2, 26, 43), разводимый в центральной части России и в Украине; ленинградский и белорусский типы – в Западный (36, 45, 50), распространённый в Северо-западном регионе России и Белоруссии краснодарский и молдавский – в Южный (9, 35), разводимый на Северном Кавказе и в Молдавии. Ростовский тип был преобразован в Степной зональный тип (38, 53), предназначенный для Ростовской области, Ставропольского края и Поволжья; кемеровской мясной тип (КМ-1) был объединён с другим одноименным типом (КМ-2) и группой свиней селекции Новосибирского ГАУ и преобразован в Сибир-ский зональный тип (7, 54), адаптированный к условиям Запад-ной и Восточной Сибири (схема, рис.1).

Схема 1. Схема создания скороспелой мясной породы (СМ-1)

Примечания. 1. Объединительный селекционный белорусско-полтав-ский (БП) генотип. 2. Исходные мясные типы: Л- ленинградский, Б– белорус-ский, Кр– краснодарский, М– молдавский, П– полтавский, Х– харьковский, Р– ростовский, КМ- кемеровский. 3. Укрупненные зональные типы: З – западный, Ю– южный, Ц– центральный, Ст– степной, Сб– сибирский. 4. Заводские типы, оставшиеся за пределами России: Б– белорусский, М– молдавский, П– полтавский, Х– харьковский, А- асканийский. 5. Заводские типы скороспелой мясной породы: Л– ленинградский, Кр– краснодарский, Л– липецкий, Ст– степной, Сб– сибирский.

Указанные укрупнённые зональные типы включали в себя заводские линии хряков и семейств свиноматок и вместе с зональными и заводскими типами составили сложную генеало-гическую структуру породы.

Таким образом, крупная по своим масштабам, много-породности и практической реализации, работа по созданию новой породы потребовала нетрадиционных методов форми-рования популяции, придания ей ярких отличительных черт, гено- фенотипической однородности животных и стабильности в отношении передачи признаков по наследству.

В их число входят:

1.метод крупномасштабной дискретной селекции;

2.метод гомогенизации наследственности путём дробления её на мелкие доли кровности;

3.моделирование процесса роста и развития;

4.метод фенотипической оценки молодняка по собственной продуктивности;

5.формирование разветвлённой генеалогической структуры породы;

6.научно-производственные испытания животных в процессе селекции;

7.проверка свиней выводимой породы на сочетаемость в системах гибридизации;

8.демонстрация породы на выставках, смотрах и конкурсах.

Заключение

Включение в методику выведения новых пород рассмот-ренных выше приемов и методов племенной работы позволяет повысить эффективность селекционного процесса и сократить продолжительность работы по выведению пород примерно в 1,5 раза.

Применение методики дало возможность создать скоро-спелую мясную породу (СМ – 1), отвечающую по уровню про-дуктивности требованиям высших мировых селекционных дос-тижений, характеризующуюся высокой скоростью роста и кон-версией корма, способную откармливаться до тяжелых весовых кондиций без чрезмерного ожирения.

Свиньи скороспелой мясной породы дают на интенсивном откорме прирост 800-900 г в сутки, расходуют на 1 кг прироста живой массы 3,3-3,5 корм. ед., что соответствует примерно 36-38 МДж обменной энергии, и при откорме до 120 кг обеспечивают выход постного мяса 58-59 % (табл. 8).

Библиографический список

1. Бабеев А.А., Казачок Г.Е. и др. Использование хряков степного типа СМ-1 ставропольской селекции в гибридизации. // Зоотехния, 1992, № 3-4.-С. 16-18.

2. Баньковский Б.В. Создание центрального типа новой мясной породы свиней в регионах Украины.// Сборник научных трудов. Создание новых пород сельскохозяйственных живот-ных. – М., 1987г.

3. Баньковский Б.В., Акимов С.В. Метод создания завод-ской линии центрального типа новой мясной породы свиней. // Пятый съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров. Тезис доклад – М., 1987. – Т.З. – С. 17.

4. Гарай В.В., Гупалов Н.В., Повзикова Л.Н. Изучение сочетаемости линий с использованием групп крови. // Научные тр. ВНИИ плем. – М., 1985.- С. 129.

5. Горин В.В., Гильман Л.З. Взаимосвязь мясной продук-тивности и стессустойчивости свиней западного типа создава-емой породы. // Генетика количественных признаков у живот-ных. – Таллин, 1987. – С. 27-28.

6. Гришкова А.П., Тарасов Н.А. Нечаева Е.В. Создание сибирского зонального типа новой мясной породы свиней (СМ-1) // Интенсификация животноводства в Кемеровской области. – Новосибирск, 1990. – С. 34-37.

7. Гудилин И.И. Методика создания линий новосибирской селекции скороспелой мясной породы свиней (СМ-1). // Генет-ика. – М., 1994

8. Гупалов Н.В. Теория и практика создания заводского типа липецкой селекции в новой скороспелой мясной породе свиней. // Труды ВНИИ плем. «Современные аспекты селекции, биотехнологии, и форматизации в племенном животноводстве». Юбилейный сборник. – М., 1997.

9. Гучь Ф.А., Гуменный М.Ф. Выведение южного типа но-вой мясной породы свиней в Молдавии. // Создание новых пород с. – х. животных. – М., 1987. – С. 156-162.

10. Епишин В.А., Гупалов Н.В., Жукова Н.М. Особенности аллелофонда и воспроизводительные качества свиней формируе-мых линий центрального типа новой мясной породы. // Cб. трудов ВНИИ плем «Селекция с/х животных на устойчивость к болезням и повышение естественной резистентности». – М., 1989.

11. Загорельский В.Н., Горин В.В., Шелестов А.Д., Под-скребкин Н.В. Использование свиней создаваемого западного типа в системе гибридизации Витебской области. // Сб.: «Воп-росы интенсификации племенного свиноводства». – М., 1989.

12. Иванов М.Ф. Полное собрание сочинений в 7 томах. – М., 1963 – 1965гг.

13. Иоганссон И., Рендель Я., Граверт О. Генетика и раз-ведение домашних животных. – М., : «Колос», 1970. – 351 с.

14. Кабанов В.Д. «Связь интенсивности роста и толщины слоя подкожного сала с затратами корма». // Вестник с/х науки, 1963, №12. – С. 99-103.

15. Кабанов В.Д. Рост и мясные качества свиней. – М.: «Колос», 1972, 192.с.

16. Кабанов В.Д., Корнеев П.И., Горин В.Т. и др. Методические рекомендации по использованию результатов оценки селекционного материала при выведении новой мясной породы свиней. – М., 1983.

17. Кабанов В.Д.. Епишин В.А., Кошель П.П. Продук-тивность свиней новых зональных типов при скрещивании. // Свиноводство, 1985, №3. – С. 31-32.

18. Кабанов В.Д., Печкуров Н.А., Кошель П.П. Эффектив-ность простого двухпородного и возвратного скрещивания сви-ней новых генотипов. // Свиноводство, 1987, №1. – С. 20-22.

19. Кабанов В.Д., Корнеев П.И., Горин В.Т. и др. Результаты испытаний зональных типов выводимой новой мясной породы. – М., 1987.

20.Кабанов В.Д., Горин В.Т., Корнеев П.И. и др. Результаты Всесоюзных конкурсов по интенсивному откорму и смотров – конкурсов свиней выводимой новой мясной породы на ВДНХ СССР. – М., 1989.

21. Кабанов В.Д., Горин В.Т., Корнеев П.И. и др. Результаты производственных испытаний откормочной и мясной продук-тивности свиней зональных типов выводимой новой мясной породы в НПО «Заднепровское» Витебской области. – М., 1989.

22. Кабанов В.Д. Горин В.Т., Корнеев П.И. и др. Результаты сравнительных испытаний откормочной и мясной продук-тивности свиней разных зональных типов создаваемой новой породы. – М., 1989.

23.Кабанов В.Д., Эльзессер В.О. Воспроизводительные качества свиней центрального типа новой мясной породы и ее помесей. // Свиноводство, 1989, №3. – с. 28-30.

24. Кабанов В.Д., Печкуров Н.А. Получение гибридного молодняка на основе свиней центрального типа выводимой специализированной мясной породы. // Сб.: «Вопросы интенси-фикации племенного свиноводства». – М., 1989. – С. 7-13.

25. Кабанов В.Д., Горин В.Т., Корнеев П.И. и др. Результаты испытаний по скрещиванию свиней новой советской мясной породы с животными других пород. – М., 1990.

26. Кабанов В.Д., Гупалов Н.В., Епишин В.А., Французов В.В. Создание липецкого заводского типа свиней новой мясной породы. // Зоотехния, 1991, №5. – с. 21-26.

27. Кабанов В.Д. Новая порода свиней скороспелая мясная. // Вестник Российской академии с/х наук., 1983, №6.

28. Кабанов В.Д. Теория высокой скорости роста свиней и ее практическое использование. // Вестник Российской академии с/х наук 1985, №4, - С. 36-39.

29. Кабанов В.Д. Новое направление селекции в свиновод-стве. // Вестник Российской академии с/х наук., 1986, №4.- С. 35.

30. Кабанов В.Д., Гупалов Н.В., Епишин В.А., Кошель П.П. Теория и методы выведения скороспелой мясной породы свиней. – М., 1998, 380 с.

31. Кабанов В.Д. Свиноводство. – М. : «Колос», 2001.- 431 с. (учебник для высших учебных заведений).

32. Кабанов В.Д. Гомогенизация наследственности путем дробления степени кровности и ее роль в селекции с/х живот-ных. – М.: МГАВМ и Б. им. К.И. Скрябина, 2001, - 27 с.

33. Кабанов В.Д. Теория высокой скорости роста свиней и использование ее в селекции. Проблемная лекция. – М.: МГВАМ и Б. им К.И. Скрябина, 2005. – 42с.

34. Калашникова Л.А., Рыжова Н.В, Гупалов Н.В. Генная диагностика стрессчувствительности свиней. // Аграрная наука. – Киев, 1996. – С.10.

35. Капко П.С., Соколов Н.В., Черный В.И. и др. Южный зональный тип новой специализированной мясной породы сви-ней СМ-1. (Краснодарский заводской тип). // Сб. научных трудов «Вопросы интенсификации свиноводства»: ВНПО по племенному делу в животноводстве. – М., 1989. – С. 37-47.

36. Клемин В.П., Павлова С.Ф. и др. Создание заводских линий западного типа новой мясной породы свиней.// Сб. Совер-шенствование генетических ресурсов в свиноводстве. – Л., 1987.

37. Клемин В.П., Павлова С.Ф., Филиппенко Н.Б. Различные варианты однородного подбора помесных животных. // Зоотехния, 1990, №8. – С. 34-36.

38. Коваленко В.А., Степанов В.И., Михайлов Н.В. Степной тип новой мясной породы: методы выведения, особенности генеалогической структуры и продуктивные качества. // Сб. научных трудов «Вопросы интенсификации мясного свиноводства». – М., 1989. – С. 26-36.

39. Коваленко В.А., Иванова Н.В., Бессарабов Н.И. Продук-тивные качества свиней степного типа в системах скрещивания и гибридизации. // Новые направления породообразования и породоулучшения в свиноводстве. – Персиановка, 1992. – С. 94-98.

40. Крючковский А.Г., Дмитриева Г.П., Лейман Д.Н. и др. Иммуногенетический анализ селекционного процесса при создании сибирского типа мясных свиней. // Совершенствование пород и повышение продуктивности с/х животных и птицы в Сибири – Новосибирск. – Со ВАСХНИЛ, 1986. – С. 146-151.

41. Кузьмина А.А. Оценка свиней новой мясной породы при контрольном выращивании до различной живой массы. // Бюл. науч. работ ВНИИ РГЖ. – Л. – Пушкино, 1990, №120. – С. 21-22.

42. Лейман Д.Н., Крючковский А.Г., Косачев В.В. Скрещивание маток создаваемой мясной породы свиней СМ-1 с хряками гемпшир и дюрок в условиях свинокомплекса. // Сб. научных трудов. «Повышение эффективности селекционнопле-менной работы в животноводстве» Со РАСХН.- Сип НИПТИЖ, 1994. – С. 40-43.

43. Медведев В.А., Ткачев А.Ф., Хватов А.И. и др. Создание центрального типа советской мясной породы свиней. Харьков-ский заводской тип. // Сб. научных трудов «Вопросы интенси-фикации племенного свиноводства». – М. 1999. – С. 21-36.

44. Медведев В.А., Рассоха Л.В. Сочетаемость маток крупной белой породы с хряками центрального типа советской мясной породы. // «Проблемы селекционно – племенной работы в животноводстве». – М., 1990. – С. 176-178.

45. Никитченко И.Н., Гильман Л.З. Мясные качества и устойчивость к стрессу свиней, используемых для создания западного типа новой мясной породы. // Докл. ВАСХНИЛ, 1985, №11. – С. 34-36.

46. Повод Н.Г. Продуктивность и биологические особен-ности чистопородных и помесных свиней при выведении цен-трального днепропетровского типа отечественной мясной поро-ды.// Интенсификация селекционного процесса в свиноводстве. – Персиановка, 1999. –С. 24-29.

47. Погодаев В.А. Продуктивность животных в процессе выведения линии Стрижа новой мясной породы свиней. // Повы-шение продуктивных и племенных качеств с/х животных. – Ставрополь, 1987. – С. 80-85.

48. Погодаев В.А., Кухарев В.А., Арлянский Ю.А. Сочетае-мость свиней крупной белой и степного типа специализирован-ной породы при гибридизации. // Повышение продуктивности и племенных качеств с/х животных. – Ставрополь, 1990. – С. 69-72.

49. Рудишин О.Ю. Оценка хряков новой мясной породы по собственной продуктивности. // Бюл. науч работ. – ВНИИГРЖ.- С. – Пб. – Пушкино, 1993, №136. – С. 9-11.

50. Серегин А.С. Взаимосвязь отдельных признаков у сви-ней создаваемых типов. // Животноводство, 1995, №8. – С. 49-50.

51. Серегин А.С. Способ отбора свиней. // Патент № А 01. К 67/ 2. – 1995.

52. Степанов В.И., Коваленко В.А. Методика выведения степного типа новой мясной поды свиней. Персиановка, 1984. – С.40.

53. Степанов В.И., Коваленко В.А., Михайлов Н.В. Совер-шенствование селекционно-племенной работы – основа интен-сификации породообразовательного процесса. // Сб. «Создание новых пород с/х животных». – М., 1987.

54. Тарасов Н.А. Создание в Сибири свиней нового завод-ского типа. // Животноводство, 1979, №6. – С. 48-50.

55. Тарасов Н.А.. Гришкова А.П., Зимирев М.Е. Сибирский тип новой мясной породы свиней в Кемеровской области. // Сб. «Создание новых пород с/х животных». – М., 1987.

56. Филенко В.Ф., Погодаев В.А. Сочетаемость специали-зированных типов, используемых в создании степного типа новой мясной породы свиней. // Повышение продуктивности свиноводства на Северном Кавказе. // Краснодар, 1986. – 33 с.

57. Филенко В.Ф. комплексная оценка свиней новой мясной породы степного типа при разведении «в себе». // Пятый съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров. – Тез доклад. – М., 1987. – С. 221-222.

58. Филенко В.Ф. Создание заводских линий новой мясной породы свиней степного типа. // Повышение продуктивных и племенных качеств с/х животных. // Ставрополь, 1987. – С.73-79.

59. Филенко В.Ф. Степной тип свиней мясной породы и его гибриды. // Генетика, разведение и селекция свиней. – М., 1988. – С. 100-105.

60. Филенко В.Ф. Методы ускоренной селекции при созда-нии и совершенствовании новой мясной породы свиней СМ-1 степного типа. // Повышение продуктивных племенных качеств с/х животных. – Ставрополь, 1990. – С. 77-82.

Содержание

стр.

Введение ……………………………………………….………….. 3

Общие положения …………………………………………..…….. 6

1. Крупномасштабная дискретная селекция …………………... 10

2. Гомогенизация наследственности путем дробления степени кровности ………………………………………………………… 11

3. Моделирование процессов роста и развития ……..………… 19

4. Фенотипическая оценка молодняка по собственной продуктивности …………………………………….……………. 22

5. Формирование разветвленной генеалогической структуры породы …………………………………………………………… 25

6. Научно-производственные испытания ……………………… 32

6.1 Оценка показателей воспроизводства …………………. 32

6.2 Сравнительные испытания откормочной и мясной продуктивности …………………………………..…………. 33

6.3 Изучение биологических особенностей свиней ………. 34

6.4 Производственные испытания животных на пригодность к использованию в условиях прогрессивных технологий .. 35

7. Проверка свиней выводимой породы на сочетаемость в системах гибридизации …………………………………………. 36

8. Демонстрация поголовья на выставках, смотрах и конкурсах …………………………………………………………………….. 42

Заключение ………………………………………………………. 45

Содержание …………………………………………………….... 54

ВВЕДЕНИЕ

Интенсификация свиноводства и постоянно увеличиваю-щийся спрос на нежирную высококачественную свинину выдви-гают во весь свой гигантский рост задачу по дальнейшему совершенствованию существующих и выведению новых пород, отвечающих требованиям интенсивного производства. В то же время проводившиеся в нашей стране породоиспытания показали, что многие отечественные породы свиней не в полной мере соответствуют этим требованиям. Они хорошо приспо-соблены к местным условиям, отличаются крепкой консти-туцией и высокими репродуктивными качествами, но харак-теризуются сравнительно низкой откормочной, мясной продук-тивностью и недостаточно эффективны в системах гибридиза-ции для производства высокопродуктивных товарных гибридов.

В связи с этим мы поставили задачу создать интенсивную породу свиней с высокой откормочной и мясной продуктив-ностью, хорошо адаптированную к многообразным природным и хозяйственным условиям разных природно-экономических зон, пригодную для интенсивного производства с применением прогрессивных технологий, а также к широкому использованию в системах гибридизации при скрещивании с отечественными породами. Главными отличительными особенностями свиней новой породы должны стать высокие скорость роста, конверсия корма и мясная продуктивность при интенсивном откорме до 120 кг. Впервые в отечественной, да и мировой практике ставилась задача создать породу свиней, способных откарм-ливаться до тяжелых весовых кондиций без признаков чрезмер-ного ожирения.

Решение подобной задачи осложняется тремя сдержива-ющими результативность селекции факторами:

1. отрицательной корреляцией многоплодия и живой массы поросят, а, следовательно, скорости роста свиней;

2. обратной корреляцией скорость роста с мясной продук-тивностью, особенно на заключительной стадии откорма;

3. неуклонным уменьшением доли мяса в теле по мере повышения живой массы и возраста животных в процессе их роста.

Преодоление указанных ограничивающих факторов дости-гается путем отбора животных, удовлетворяющих по уровню развития коррелирующих пар признаков, проводимого в узком диапазоне трансгрессивной изменчивости этих признаков, обусловленной их относительной независимостью. Изучение такой формы изменчивости как источника отбора показало, что в популяциях свиней, например, крупной белой породы, имеется примерно 20% животных, отвечающих высоким требованиям одновременно по скорости роста и мясной продуктивности.

Установлено также, что тандемная (поочередно по одному из указанных признаков) селекция всегда результативна и при-водит к изменению их в желательном направлении. При гомо-генном подборе, к примеру, по толщине шпика у подсвинков F1 получены различия, равные 1 мм, F2 – 3 мм, а по содержанию мяса в туше – 1,5 и 2,6% соответственно.

Селекция только по скорости роста не приводит к улуч-шению мясных качеств, а селекция на уменьшение толщины шпика не способствует повышению скорости роста. Одновре-менное изменение рассматриваемых признаков в желательном направлении достигается только в случае комплексной селекции по обоим признакам. Однако, чтобы отобрать животных, удовлетворяющих требованиям по 2, 3 и 4 признакам откорм-очной и мясной продуктивности, необходимо жесткость отбора повышать в 2, 4 и 7 раз по сравнению с отбором по одному признаку (15).

Более высокая степень улучшения рассматриваемых кор-релируемых признаков достигается при многопородных скре-щиваниях. Это объясняется, очевидно, генетической консоли-дацией по этим признакам пород, отселекционированных по не-зависимым уровням, подобно специализированным линиям, взаимодействующим в системах гибридизации, когда при спа-ривании гомогенных по отдельным признакам животных гете-розиготное потомство наследует признаки обоих родителей. Таким образом, степень развития коррелируемых признаков имеет склонность к повышению при условии действия неиз-менной по форме обратной корреляции.

С учетом этих и некоторых других обстоятельств была разработана методика выведения новой породы свиней на поли-гибридной основе с использованием научно обоснованных и проверенных в экспериментальной селекции методов, обеспе-чивающих получение животных с заданными свойствами и прогнозируемыми результатами.

Методика проверена в работе по выведению скороспелой мясной (СМ-1), украинской мясной и белорусской мясной пород свиней. Она предназначалась для выведения крупнозональной конкурентоспособной породы в бывшем СССР. Работа проводи-лась по единой методике на обширной территории страны от ее западных границ до Восточной Сибири и от берегов Балтийско-го моря до засушливых волжских степей в 73 крупных сельхоз-предприятиях Российской Федерации, Украины, Белоруссии и Молдавии. В реализации беспрецедентной по своему масштабу селекционной программы принимали участие ученые 19-ти научно-исследовательских учреждений и высших учебных заве-дений, а также многие коллективы практических работников.

Проводившаяся по замыслу и под научно-методическим руководством автора данной публикации работа была завершена в 1991г, а после развала СССР на большом селекционном мате-риале апробировали 3 породы: украинскую мясную (1992г) – в Украине, скороспелую мясную СМ-1 (1993г) – в России и бело-русскую мясную (2002г) – в Беларуси.

Основные положения методики выведения новых пород были опубликованы в монографии «Теория и методы выведения скороспелой мясной породы свиней» - М.: 1998 (30). Задача настоящей публикации – теоретическое обоснование исполь-зованных в ней методов повышения эффективности селекции.

Общие положения

В основу работы по созданию новой породы на полигибридной основе были положены хорошо известные в зоотехнии и проверенные на практике наиболее важные прин-ципы методики, разработанной М. Ф. Ивановым (12). Они пред-полагают выполнение в селекционной работе следующих меро-приятий:

- выбор исходных пород для межпородного скрещивания;

- отбор лучших хряков и свиноматок для проведения скрещивания;

- получение большого массива помесных животных;

- изучение наследственности и уровня продуктивности помесных животных;

- отбор особей желательного качества, отвечающих пос-тавленным задачам и пригодных для дальнейшего разведения в конкретных условиях;

- закрепление ценных качеств по наследству путём от-бора и однородного подбора по принципу «лучшее с лучшим»;

- разведение помесных животных нужной степени кров-ности в «себе»;

- размножение животных желательного качества с возможным повторением удачных сочетаний родительских пар;

- выбор выдающихся хряков и свиноматок – основателей линий и семейств;

- формирование генеалогической структуры породы по составу заводских линий хряков и семейств свиноматок;

- организация в племенном стаде линейного разведения с применением целенаправленного отбора и подбора в целях генетической консолидации породы, повышения продуктивнос-ти и крепости конституции животных;

- систематическое улучшение кормления и условий со-держания животных в целях повышения их продуктивности.

Отличительная особенность методики выведения новых пород на двухпородной основе путём простого воспроиз-водительного скрещивания состоит в применении высоких сте-пеней инбридинга, включая кровосмешение, и уровня выбрак-овки молодняка, достигающей 90%, в целях повышения гомо-зиготности животных, обеспечивающей породе генетическую константность и однородность. Эта методика показала высокую эффективность при выведении украинской степной белой и сибирской северной пород. Основные её положения с большим успехом применялись в работе по выведению всех других оте-чественных пород, создававшихся как по заранее продуманной схеме (кемеровская, муромская), так и полученных на основе народной селекции (миргородская, ливенская, брейтовская, ур-жумская и др.) на предапробационной стадии их выведения, когда проведение предусмотренных методикой селекционных мероприятий становится неизбежным.

В то же время на современном этапе породообразо-вания, предполагающем возможность использования одновре-менно многих лучших мировых селекционных достижений, и особенно при создании крупнозональных пород на полигиб-ридной основе, возникает необходимость применения наряду с традиционными и других методов, разработанных с использо-ванием последних достижений науки и передовой практики. Это в первую очередь касается ускоренных методов селекции, фено-типической оценки животных, контроля за эффективностью селекционного процесса (13, 27, 29, 53, 60) и других приёмов племенной работы.

Такие методы были разработаны и применены в работе по выведению скороспелой мясной породы (СМ-1) , полученной путём сложного воспроизводительного скрещивания 13-ти луч-ших отечественных и зарубежных пород: крупная белая (КБ), йоркширская шведской селекции (Й), ландрас шведской и немецкой селекции (Л), пьетрен (Птр), миргородская (М), уэссек-седлбекская (Ус), эстонская беконная (ЭБ), донской мясной тип (ДМ), белая короткоухая (БК), уэльская (Уэ), краснодарская окорочная (Кр), брейтовская (Бр) и кемеровская (КМ).

Методика создания породы изложена ранее (30). Отдельные вопросы создания породы освещены частично в работах других учёных, принимавших участие в работе по созданию новой породы (2, 5, 7, 8, 9, 16, 38, 43, 45, 53, 54, 60).

Прежде чем перейти к рассмотрению основных положений методики, отметим, что сложное скрещивание проводили поэтапно. На первом этапе, путём межпородного скрещивания, было получено 8 зональных мясных типов, разводившихся в различных зонах нашей страны в её прежних границах:

Полтавский (П) – скрещивали 5 пород: КБ, М, Л, Ус, Птр;

Кемеровский (КМ) – КМ, Л;

Ростовский (Р) – КБ, Уэ, ДМ, БК;

Ленинградский (Л) – Бр, Л;

Краснодарский (Кр) – гибриды кахиб и ахиб;

Белорусский (Б) – КБ, ЭБ, Л, Й;

Харьковский (Х) – КБ, Л, Уэ;

Молдавский (М) – селекция гибридов ахиб по принципу замкнутой популяции.

Свиней указанных мясных типов селекционировали в мясном направлении на протяжении нескольких поколений, после чего они были включены в процесс создания скороспелой мясной породы в качестве исходного поголовья.

На втором этапе свиней всех исходных мясных типов в целях создания единой генетической основы породы скрещи-вали с животными интегрирующего селекционного типа, спе-циально полученного для этой цели путём скрещивания свиней полтавского исходного (П) и белорусского (Б) мясных типов (ПБ).

Целям формирования единой генетической основы породы служило также объединение отдельных улучшенных мясных типов (16, 27) и создание в результате такого слияния пяти укрупненных зональных типов: западного (З), южного (Ю), центрального (Ц), степного (Ст) и сибирского (Сб), предназна-ченных для разведения в крупных географических и природно-экономических зонах бывшего СССР. Полтавский и харьковский улучшенные исходные типы были объединены в Центральный зональный тип (2, 26, 43), разводимый в центральной части России и в Украине; ленинградский и белорусский типы – в Западный (36, 45, 50), распространённый в Северо-западном регионе России и Белоруссии краснодарский и молдавский – в Южный (9, 35), разводимый на Северном Кавказе и в Молдавии. Ростовский тип был преобразован в Степной зональный тип (38, 53), предназначенный для Ростовской области, Ставропольского края и Поволжья; кемеровской мясной тип (КМ-1) был объединён с другим одноименным типом (КМ-2) и группой свиней селекции Новосибирского ГАУ и преобразован в Сибир-ский зональный тип (7, 54), адаптированный к условиям Запад-ной и Восточной Сибири (схема, рис.1).

Схема 1. Схема создания скороспелой мясной породы (СМ-1)

Примечания. 1. Объединительный селекционный белорусско-полтав-ский (БП) генотип. 2. Исходные мясные типы: Л- ленинградский, Б– белорус-ский, Кр– краснодарский, М– молдавский, П– полтавский, Х– харьковский, Р– ростовский, КМ- кемеровский. 3. Укрупненные зональные типы: З – западный, Ю– южный, Ц– центральный, Ст– степной, Сб– сибирский. 4. Заводские типы, оставшиеся за пределами России: Б– белорусский, М– молдавский, П– полтавский, Х– харьковский, А- асканийский. 5. Заводские типы скороспелой мясной породы: Л– ленинградский, Кр– краснодарский, Л– липецкий, Ст– степной, Сб– сибирский.

Указанные укрупнённые зональные типы включали в себя заводские линии хряков и семейств свиноматок и вместе с зональными и заводскими типами составили сложную генеало-гическую структуру породы.

Таким образом, крупная по своим масштабам, много-породности и практической реализации, работа по созданию новой породы потребовала нетрадиционных методов форми-рования популяции, придания ей ярких отличительных черт, гено- фенотипической однородности животных и стабильности в отношении передачи признаков по наследству.

В их число входят:

1.метод крупномасштабной дискретной селекции;

2.метод гомогенизации наследственности путём дробления её на мелкие доли кровности;

3.моделирование процесса роста и развития;

4.метод фенотипической оценки молодняка по собственной продуктивности;

5.формирование разветвлённой генеалогической структуры породы;

6.научно-производственные испытания животных в процессе селекции;

7.проверка свиней выводимой породы на сочетаемость в системах гибридизации;

8.демонстрация породы на выставках, смотрах и конкурсах.

Крупномасштабная дискретная селекция

Крупномасштабный характер дискретной селекции (КДС) определяется не только тем, что она осуществлялась на обшир-ной территории страны с охватом многочисленного поголовья (3, 26, 38, 55 и др.), но и введением в селекционный процесс одновременно большого количества оценённых по собственной продуктивности и отвечающих поставленным требованиям животных (14, 28, 41, 49, 57). Такое целенаправленное масси-рованное воздействие на формирование генофонда новой попу-ляции способствовало повышению эффективности и ускорению селекционного процесса примерно в 1,5 раза в сравнении с тра-диционными методами.

Дискретность селекции выражается, во-первых, в расчле-нении генетического вклада животных интегрирующей селек-ционной группы (ПБ) на отдельные части и включение их одновременно в наследственную основу всех исходных мясных типов, и, во-вторых, в прерывании процесса селекции указанных исходных типов и индуцировании его в другом направлении на обновлённой генетической основе.

Применение КДС дало возможность в сравнительно короткие сроки довести численность свиней создаваемой породы в целом по стране (в старых её границах) до 220 тыс. голов, в том числе 16,1 тыс. основных свиноматок и 6,7 тыс. хряков. А также сформировать хорошо разветвлённую генеало-гическую структуру породы, включающую ряд зональных, заводских типов, 43 линии хряков и 73 семейства свиноматок, из числа которых в хозяйствах Российской Федерации было апробировано 21 заводская линия хряков и 48 семейств свино-маток.

Дата: 2019-02-19, просмотров: 499.