Биосфера выглядит как иерархическая система: отдельные организмы или особи объединяются по общим признакам в виды, виды в рода, рода в семейства, затем идут отряды, классы, типы и, наконец, царства1.

Исчерпывающей классификации, т. е. такой, в которой были бы заполнены все таксономические единицы, пока не создано - скорее всего потому, что в самой природе нет набора живых существ, соответствующих ее элементам. Поэтому мы ограничимся частичными классификациями.

В настоящее время получает все большее признание система царств организмов, состоящих не только из растений и животных. С середины XX века из царства растений выделяется самостоятельное царство грибов и дробянок. В последнее включают бактерии и сине-зеленые водоросли, которые характеризуются отсутствием морфологически оформленного ядра клеток и типичного полового процесса. Есть предложение выделять еще одно царство - неклеточных организмов (вирусов). В царстве животных есть подцарство одноклеточных с типом простейших и подцарство многоклеточных и т. д. Растения делятся на подцар-ства низших и высших и т. д. В справочной литературе можно найти продолжение систематизации растений, грибов и животных2.

Несмотря на поражающее многообразие форм жизни среди ученых нет сомнений в генетическом единстве всех видов животных и растений'.

^Воспроизведем некоторые факты. Тщательные исследования поведения клеток в живых организмах показали, что ряд из них обладает большой самостоятельностью, оставшейся от тех времен, когда живое было представлено только одноклеточными. Вот головастик, превращающийся в лягушку. У него пропадает хвост. Именно пропадает - не отпадает, не отрывается. Как это происходит? Оказывается, организм головастика вырабатывает особые клетки - макрофаги. Они - хищники внутри организма - кидаются в хвост головастика и начинают пожирать мышечные волокна. Начинается жуткое пиршество, предусмотренное, правда, программой развития личинки. Обожравшиеся макро-

1)  Встречается иная таксономия живого. Скажем, вводятся подотряды, подти

Встречается иная таксономия живого. Скажем, вводятся подотряды, подти

пы и пр.: инфроотряды, инфросемейства и т.д. Виды разделяются на подви

ды, разновидности, формы.

2) См.. например. "Альфа и Омега (Краткий справочник)".Таллинн: Валгус. 1990.

56

фаги никуда не уходят из организма - съеденные вещества хвоста идут на строительство ног будущей лягушки.

Перенесемся теперь в далекое прошлое - во времена перехода всего живого от одноклеточности к многоклеточное™. Клетки, привыкшие жить самостоятельно, научившиеся приспосабливаться к самым различным условиям, объединились в многоклеточные организмы, не потеряв своих ценных свойств.

Биологи и медики давно и с большим успехом пользуются методом культивирования (производства) клеток тела вне организма. В 1960 году Ж.Барский, С.Сорье и Ф.Корнефер смешали культуры двух различных типов раковых клеток мыши, различающихся по некоторым морфологическим признакам (в частности, по форме хромосом), а через несколько месяцев обнаружили клетки - гибриды, в которых содержались хромосомы клеток исходных культур. Успешной оказалась гибридизация соматических клеток человека и мыши. Гибриды больше походят на клетки мыши. Это объясняется тем, что в них сохранились все хромосомы мыши и немного ( от 2 до 15 из 46) хромосом человека.

Эти и другие группы фактов (явления паразитизма и симбиоза, данные археологии о переходных промежуточных видах, единство генетического кода у всех организмов и многое другое)" говорят о происхождении всего наличного из единого (одного) начала. Представляется очевидным, что выделенная таксономическая структура биосферы повторяет структуру этапов генезиса царств, типов, видов, их разновидностей и форм. Развитие живого происходило либо путем последовательных дивергенций, когда разновидность становилась видом, вид давал начало роду, род - семейству, либо путем последовательной дифференциации крупных таксонов в более мелкие: царства дробились на типы, типы на классы, вплоть до видов и разновидностей. Результат развития одного уровня становился исходной ячейкой развития другого уровня.

Такова общая картина происхождения одних форм живого из других. Вместе с тем остается вопрос о происхождении "исходного" живого.

В настоящее время две основные теории оспаривают сущность происхождения жизни на Земле. Первая из них - А.Опарин и Э.Миллер -утверждает, что жизнь произошла абиогенным путем - из неживого.

По А.Опарину, развитие природы на Земле от неорганических процессов к жизни прошло три этапа1.

1 этап. Образование первичных органических веществ из соедине

ний водорода, кислорода, и т.д. Такие соединения получают в лабора

ториях пропусканием через смеси газов электрических разрядов.

2 этап. Образование белков и аминокислот - носителей жизненных

Функций в организмах. Простейшие аминокислоты и белки экспери

ментально получены. Становление биохимической организации живо

го началось 3 миллиарда лет назад и, в основном, закончилось к кемб

рию.

3 этап. Смеси белков и других органических соединений выпадают

в виде капелек-коацерватов, последние способны к первоначальному

'Юпарин АИ. Возникновение жизни на Земле. М.: Изд-во АН СССР. 1957.

57

|

|

| |||

|

обмену с окружающей средой. По А.И.Опарину, коацерваты обладают, задатками естественного отбора, который привел к образованию устойчивых белковых систем, обладающих признаками жизни. В дальнейшем процесс отбора прошел по линии повышения организации этих первоначальных проживых систем, в ходе чего выделились две линии -растительных, а затем животных организмов. Такова схема абиогенной гипотезы происхождения жизни.

обмену с окружающей средой. По А.И.Опарину, коацерваты обладают, задатками естественного отбора, который привел к образованию устойчивых белковых систем, обладающих признаками жизни. В дальнейшем процесс отбора прошел по линии повышения организации этих первоначальных проживых систем, в ходе чего выделились две линии -растительных, а затем животных организмов. Такова схема абиогенной гипотезы происхождения жизни.

Жесткую критику абиогенной теории происхождения жизни дал В.И.Вернадский. Во-первых, констатировал он, в естественных условиях никогда не наблюдалось зарождение живого из неживого: наличное живое производится только живым. Не встречены такие вещества, ко-1 торые можно было бы отнести к промежуточным формам, что весьма подозрительно. Далее: эмпирически не найдены указания на время, когда живого вещества на нашей планете не было; органические соединения встречаются всякий раз там на Земле, где существует или существовала жизнь. По В.И.Вернадскому, не развитие неорганической природы обусловливает возникновение углеродистых соединений, а функционирование живых организмов привело к ним. В результате В.И.Вернадский выдвигает концепцию космической, а не земной сущности жизни. Жизнь разлита по космосу и расцветает буйно в тех частях Вселенной, где создаются необходимые условия.

Но в обосновании концепции космической жизни есть и свои трудности: в космическом пространстве жестокое излучение убивает все живое.

СООБЩЕСТВА ЖИВОГО

Значительным достижением науки о живом в XX веке является открытие того факта, что живое способно существовать на Земле только в виде сообществ (или ценозов), тесно связанных со средой обитания: фитоценозов (сообществ растений), зооценозов (сообществ животных), микробоценозов (сообществ микроорганизмов), этноценозов (сообществ людей), являющихся частями экосистем, или биогеоценозов, которые вместе составляют биосферу.

Каждая особь способна занимать в естественных условиях только ей присущее место обитания. Финиковая пальма в естественных условиях не произрастает в тундре, слонов не встретить в сосновых лесах, клюква растет ,в болотистой местности и т.д. Для того, например, чтобы на территории X поселилась особь растительного мира У, должны быть некоторые факторы неживой природы, которые обеспечивают произрастание У и ограничивают обитание особей других растений. Это: свет, тепло, вода, воздух, почва. Но этого мало. Должно быть некоторое особое биологическое окружение. Поразительный пример. После того, как в эпоху географических открытий европейцы узнали о существовании орхидей, отличающихся цветами удивительной красоты, в течение нескольких столетий предпринимались попытки искусственного выращивания некоторых видов орхидей из привозимых в Европу семян. Однако подобные попытки оканчивались неудачно, пока в 1904 г. Н.Бернар не установил, что для произрастания семян и последу-

58

юшего существования орхидей необходимо взаимодействие с определенными симбиотическими грибами, которые способны жить в европейских почвах.

Сосуществование особей различных растений, животных и микроорганизмов на одной и той же территории в данных абиогенных условиях вырабатывает у отдельных групп живого признаки, которые способствуют их совместному проживанию. Бобовые приспособились к симбиозу с клубеньковыми бактериями, связывающими азот из воздуха:, растения снабжают бактерии углеводами и рядом других соединений, используемых микроорганизмами для существования ферментативного восстановления молекулярного азота воздуха, который затем усваивается растениями.

Указанный вид взаимовыгодного сожительства различных царств живого носит название мутуализма: увеличение (снижение) численности любого из организмов, находящихся в отношениях мутуализма, увеличивает (снижает) численность другого.

Кроме отношения мутуализма, в сообществах живого реализуются отношения конкуренции (вплоть до взаимоисключения), а также нейтрализма. Следующая таблица, взятая мной из книги В.Д.Федорова и Т.Г.Гильманова "Экология" (Изд-во МГУ, 1980, стр.240), показывает все возможные отношения между отдельными организмами, обитающими на территории X.

| Влияние | ||||

| № Тип взаимодействия | первого организма на второй | второго организма на первый | ||

| 1 | Нейтрализм | 0 | 0 | |

| 2 | Аменсализм | - | 0 | |

| 3 | Комменсализм | + | 0 | |

| 4 | Конкуренция | - | - | |

| 5 | Жертва- эксплуататор | + | - | |

| 6 | Мутуализм | + | + | |

Поясню приведенную таблицу. С каждой парой организмов рассматриваемого сообщества сопоставляется комбинация из двух символов, каждый из которых может быть обозначен плюсом ("+"), нулем ("0") или минусом ("-"),в зависимости от направления влияния численности одного на скорость появления другого вида организма.

Характерный пример одностороннего отрицательного воздействия, или аменсализма.

Еще Плиний Старший писал, что тень ореха (грецкого) отравляет Растения, на которые она падает. В настоящее время установлено, что

59

в листьях, скорлупе и корнях ореха содержится состав (ютлон), который из корней, с опадающей скорлупой или вымываясь из листьев осадками, попадает в почву и подавляет рост многих растений.

в листьях, скорлупе и корнях ореха содержится состав (ютлон), который из корней, с опадающей скорлупой или вымываясь из листьев осадками, попадает в почву и подавляет рост многих растений.

Наиболее распространенная форма комменсализма - нахлебничество: один организм тем или иным способом получает от другого ("хозяина") пищу, обеспечивая тем самым свое существование. Это может быть питание остатками пищи его хозяина, его экскрементами или прижизненными выделениями.

Наиболее важными примерами отношения типа "жертва - эксплуататор" являются отношения растения и поедающего его травоядного животного, жертвы и хищника, хозяина и паразита.

Одним из широко известных примеров жестокого взаимодействия | жертвы и эксплуататора служит история использования кактусовой огневки для подавления нашествия кактусов опунции на австралийском континенте. Опунция была ввезена в Австралию в начале XX века для использования ее в качестве живых изгородей. Однако вскоре в благоприятных почвенно-климатических условиях при отсутствии в местной флоре и фауне эффективных фитофагов, сильных конкурентов или паразитов, опунции сильно размножились и превратились в злостный сорняк. Предпринимаемые попытки механически или химически ограничить их разрастание оказывались безрезультатными, пока в 1925 году из Южной Америки, места происхождения опунции, не были привезены в Австралию несколько видов чешуекрылых, гусеницы которых кормятся сочными кладодиями этих кактусов.

Конкуренцией называется любое отрицательное взаимодействие между организмами, от несовместимости бытия организмов в пределах одного ареала, до взаимной агрессии, борьбы, взаимоуничтоже- | ния. Примеры взаимной борьбы на уничтожение многочисленны. Ч.Дарвин отмечал, что организмы одного и того же вида в конкуренции бывают более жестокими, чем в борьбе с организмами других видов.

Задание: привести примеры нейтрализма в отношениях организмов.

Определение. Назовем сообществом любое множество особей разных царств, типов - форм, находящихся в реальных отношениях рассмотренной выше схемы (нейтрализма, аменсализма и т.д.), т.е. группу особей живого, проживающих на одной территории, в одном пространстве, и вступающих в силу этого в упомянутые отношения.

Назовем сообщества живого замкнутыми, если, и только если в их состав входят особи двух функционально различных групп: автотро-фов и гетеротрофов, причем производительность автотрофов достаточна для питания населения сообществ.

Автотрофы (или продуценты) производят органическое вещество из неорганического материала места обитания. В основном, автотрофы представлены растениями, способными на основе использования энергии солнечных лучей создавать органическое вещество. В меньшей сте-' пени - микроорганизмами, использующих энергию восстановительных химических соединений.

Гетеротрофы ( животные, бактерии, грибы, паразитические растения и прочие) используют в качестве питания органическое вещество, созданное автотрофами. Они делятся на консументов (потребителей, питающихся за счет продуцентов) и редуцентов (восстановителей, питающихся разлагающимися остатками организмов и способствующих минерализации органического вещества и переходу в усвояемое продуцентами состояние).

Пример замкнутого сообщества - оазис в пустыне. Пример замкнутого сообщества (консорции) - одиноко стоящее дерево в центре луга. Листьями дерева питаются гусеницы, птицы вьют на нем гнезда, звери используют плоды, пчелы опыляют цветы, дождевые черви утилизируют его отмершие органы. Дерево дает жизнь группе животных, растений, бактерий, которые образуют некоторую общность.

Максимальными замкнутыми сообществами современного варианта живого - биосферы - некоторые биологи считают биогеоценозы: Вследствие рассмотренных выше отношений между фрагментами живого на участках земной поверхности с однородными абиотическими условиями (климатическими, почвенными, атмосферными, водными и т.д.), называемых специалистами биотопами, возникает координация и субординация растительных, зоологических и микроорганизмов, объединенных в целостное образование -биоценоз.

Биоценозы обладают относительной устойчивостью и автономностью, способностью к самоподдержанию и отправлению жизненных процессов. Они существуют тысячелетия и характеризуются замкнутостью в том смысле, что к ним невозможно присоединить или убрать отдельные' фрагменты живого без риска подвергнуть качественным изменениям или разрушению. При этом выделенные сообщества сами по себе существовать не могут - они связаны местом обитания: особи взаимодействуют друг с другом не только непосредственно, но и через среду обитания, из которой они извлекают вещества, энергию и информацию, и, в свою очередь, обогащают место обитания продуктами жизнеак-тивности. Они оказываются частями относительно самостоятельных природных комплексов, получивших название эко - систем, или биогеоценозов, которые вместе образуют биосферу.

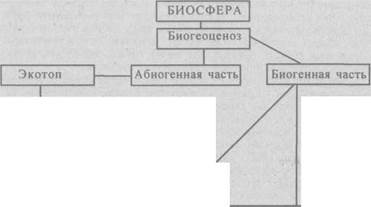

Понятие биогеоценоза введено в науку ботаником В.Н.Сукачевым и означает сообщество организмов разных царств, обитающее совместно в определенных природных условиях. По Сукачеву, биогеоценоз -биокосная система, состоящая из косной среды - атмосферы и почвен-но-грунтовых условий (экотопа) и организмов, заселяющих экотоп и включающих растительность, животное население.и микроскопические организмы.

Основные экосистемы мира: моря, морские побережья, ручьи, реки, озера, пруды, пресноводные болота, пустыни, тундры, травянистые ландшафты, леса. Примерами биогеоценозов являются оазисы в пустыне, таежные леса Сибири, обширные болота, луга в поймах рек.

Живая часть биогеоценоза - биоценоз - слагается из популяций организмов, принадлежащих различным видам. Организмы размножаются, питаются, развиваются, эволюционизируют и поэтому включаются

60

61

для реализации жизненных функций в различные образования: семьи, тены (для размножения), популяции (для эволюции), для роста, развития - в консорции, пищевые цепи, ниши.

для реализации жизненных функций в различные образования: семьи, тены (для размножения), популяции (для эволюции), для роста, развития - в консорции, пищевые цепи, ниши.

| по частям и сообществам |

| Ареал |

| по классам |

| царства | типы | виды | формы |

Выше была описана сложная картина биосферы. Можно дать ее схематическое изображение:

Выше была описана сложная картина биосферы. Можно дать ее схематическое изображение:

Биоценозы

микробиоценозы фитоцеиозы зооценозы" этноценозы

микробиоценозы фитоцеиозы зооценозы" этноценозы

популяции

популяции

семьи, тены

семьи, тены

консорции пищевые цепи ниши

консорции пищевые цепи ниши

Не все термины схемы даны в тексте.

Не все термины схемы даны в тексте.

Задание: посмотрите по справочной литературе содержание терминов "ареал", "популяция", "тены", "пищевые цепи".

62

Дата: 2019-02-25, просмотров: 337.