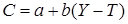

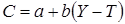

Простейшая функция потребления имеет вид:

(2.1)

(2.1)

где  - потребительские расходы;

- потребительские расходы;  - автономное потребление, величина которого не зависит от размеров текущего располагаемого дохода;

- автономное потребление, величина которого не зависит от размеров текущего располагаемого дохода;  - предельная склонность к потреблению;

- предельная склонность к потреблению;  — доход;

— доход;  — налоговые отчисления;

— налоговые отчисления;  - располагаемый доход (доход после внесения налоговых отчислений). В макроэкономических моделях этот показатель часто обозначается как

- располагаемый доход (доход после внесения налоговых отчислений). В макроэкономических моделях этот показатель часто обозначается как  или

или  .

.

Предельная склонность к потреблению (marginal propensity to consume -  ) - доля прироста расходов на потребительские товары и услуги в любом изменении располагаемого дохода.

) - доля прироста расходов на потребительские товары и услуги в любом изменении располагаемого дохода.

(2.2)

(2.2)

где  - предельная склонность к потреблению;

- предельная склонность к потреблению;  - прирост потребительских расходов;

- прирост потребительских расходов;  - прирост располагаемого дохода.

- прирост располагаемого дохода.

Средняя склонность к потреблению (average propensity to consume —  ) - доля располагаемого дохода, которую домашние хозяйства расходуют на потребительские товары и услуги.

) - доля располагаемого дохода, которую домашние хозяйства расходуют на потребительские товары и услуги.

(2.3)

(2.3)

где  - средняя склонность к потреблению;

- средняя склонность к потреблению;  - величина потребительских расходов;

- величина потребительских расходов;  - величина располагаемого дохода.

- величина располагаемого дохода.

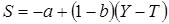

Простейшая функция сбережений имеет вид:

(2.4)

(2.4)

где  - величина сбережений в частном секторе;

- величина сбережений в частном секторе;  - автономное потребление;

- автономное потребление;  - предельная склонность к сбережению;

- предельная склонность к сбережению;  - доход;

- доход;  - налоговые отчисления.

- налоговые отчисления.

Предельная склонность к сбережению (marginal propensity to save —  ) — доля прироста сбережений в любом изменении располагаемого дохода.

) — доля прироста сбережений в любом изменении располагаемого дохода.

(2.5)

(2.5)

где  - предельная склонность к сбережению;

- предельная склонность к сбережению;  - прирост сбережений;

- прирост сбережений;  - прирост располагаемого дохода.

- прирост располагаемого дохода.

Средняя склонность к сбережению (average propensity to save -  ) - доля располагаемого дохода, которую домашние хозяйства сберегают.

) - доля располагаемого дохода, которую домашние хозяйства сберегают.

(2.6)

(2.6)

где  - средняя склонность к сбережению;

- средняя склонность к сбережению;  - величина сбережений;

- величина сбережений;  - величина располагаемого дохода.

- величина располагаемого дохода.

В краткосрочной перспективе по мере роста текущего располагаемого дохода  убывает, а

убывает, а  возрастает, то есть с ростом дохода семьи относительно сокращается доля затрат на потребление и относительно возрастает доля сбережений. Однако в долгосрочной перспективе средняя склонность к потреблению стабилизируется, так как на величину потребительских расходов оказывает влияние не только размер текущего располагаемого дохода семьи, но и размер общего жизненного достатка, а также величины ожидаемого и постоянного дохода.

возрастает, то есть с ростом дохода семьи относительно сокращается доля затрат на потребление и относительно возрастает доля сбережений. Однако в долгосрочной перспективе средняя склонность к потреблению стабилизируется, так как на величину потребительских расходов оказывает влияние не только размер текущего располагаемого дохода семьи, но и размер общего жизненного достатка, а также величины ожидаемого и постоянного дохода.

Факторы, определяющие динамику потребления и сбережений:

1) доход домашних хозяйств;

2) богатство, накопленное в домашнем хозяйстве;

3) уровень цен;

4) экономические ожидания;

5) величина потребительской задолженности;

6) уровень налогообложения.

Величины потребления и сбережений относительно стабильны при условии, что государство не предпринимает специальных действий по их изменению, в том числе через систему налогообложения. Стабильность этих величин связана с тем, что на решение домашних хозяйств «потреблять» или «сберегать» влияют соответствующие традиции. К тому же факторы, не связанные с доходом, многообразны и изменения в них нередко взаимоуравновешиваются.

Если потребительские расходы как первый компонент совокупного спроса относительно стабильны, то второй компонент - инвестиции, наоборот, изменчивы.

Основные типы инвестиций:

1) производственные инвестиции;

2) инвестиции в товарно-материальные запасы (ТМЗ);

3) инвестиции в жилищное строительство.

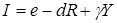

Простейшая функция автономных инвестиций имеет вид:

(2.7)

(2.7)

где  - автономные инвестиционные расходы;

- автономные инвестиционные расходы;  - автономные инвестиции, определяемые внешними экономическими факторами (запасы полезных ископаемых и т.д.);

- автономные инвестиции, определяемые внешними экономическими факторами (запасы полезных ископаемых и т.д.);  - эмпирический коэффициент чувствительности инвестиций к динамике ставки процента;

- эмпирический коэффициент чувствительности инвестиций к динамике ставки процента;  - реальная ставка процента.

- реальная ставка процента.

Факторы, определяющие динамику инвестиций:

1) ожидаемая норма чистой прибыли;

2) реальная ставка процента;

3) уровень налогообложения;

4) изменения в технологии производства;

5) наличный основной капитал;

6) экономические ожидания;

7) динамика совокупного дохода.

С ростом совокупного дохода автономные инвестиции дополняются стимулированными, величина которых возрастает по мере роста ВВП. Так как инвестиции финансируются из предпринимательской прибыли, а последняя увеличивается с ростом совокупного дохода  , то и инвестиции увеличиваются с ростом

, то и инвестиции увеличиваются с ростом  . При этом с ростом совокупного дохода возрастают не только собственно производственные инвестиции, но и инвестиции в товарно-материальные запасы и в жилищное строительство, так как на подъеме экономики увеличиваются стимулы к пополнению истощившихся запасов капитала и повышается спрос на жилые дома.

. При этом с ростом совокупного дохода возрастают не только собственно производственные инвестиции, но и инвестиции в товарно-материальные запасы и в жилищное строительство, так как на подъеме экономики увеличиваются стимулы к пополнению истощившихся запасов капитала и повышается спрос на жилые дома.

Положительная зависимость инвестиций от дохода может быть представлена в виде функции:

(2.8)

(2.8)

где  - предельная склонность к инвестированию; Y - совокупный доход.

- предельная склонность к инвестированию; Y - совокупный доход.

Предельная склонность к инвестированию - доля прироста расходов на инвестиции в любом изменении дохода:

(2.9)

(2.9)

где  - изменение величины инвестиций;

- изменение величины инвестиций;  - изменение дохода.

- изменение дохода.

Основные факторы нестабильности инвестиций:

1) продолжительные сроки службы оборудования;

2) нерегулярность инноваций;

3) изменчивость экономических ожиданий;

4) циклические колебания ВВП.

Несовпадение планов инвестиций и сбережений обусловливает колебания фактического объема производства вокруг потенциального уровня, а также несоответствие фактического уровня безработицы величине NAIRU. Этим колебаниям способствует низкая эластичность заработной платы и цен в сторону понижения. Поэтому циклическая безработица, имеющая вынужденный, а не добровольный характер, является экономической закономерностью.

2.3 Фактические и планируемые расходы. Равновесие в кресте Кейнса

Чтобы избежать значительных потерь от спада производства, необходима активная государственная политика по регулированию совокупного спроса. Поэтому кейнсианскую экономическую теорию часто называют теорией совокупного спроса.

Фактические инвестиции включают в себя как запланированные, так и незапланированные инвестиции. Последние представляют собой непредусмотренные изменения инвестиций в товарно-материальные запасы (ТМЗ). Эти незапланированные инвестиции функционируют как выравнивающий механизм, который приводит в соответствие фактические величины сбережений и инвестиций и устанавливает макроэкономическое равновесие.

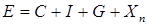

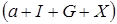

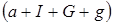

Планируемые расходы представляют собой сумму, которую домохозяйства, фирмы, правительство и внешний мир планируют истратить на товары и услуги.

Реальные расходы отличаются от планируемых тогда, когда фирмы вынуждены делать незапланированные инвестиции в товарно-материальные запасы в условиях неожиданных изменений в уровне продаж.

Функция планируемых расходов  изображается графически как функция потребления

изображается графически как функция потребления  , которая «сдвинута» вверх на величину

, которая «сдвинута» вверх на величину  .

.

В данном случае для простоты анализа предполагается, что величина чистого экспорта автономна по отношению к динамике совокупного дохода  . Поэтому чистый экспорт полностью включается в величину автономных расходов

. Поэтому чистый экспорт полностью включается в величину автономных расходов  .

.

Величина автономных расходов будет равна  с учетом функции чистого экспорта

с учетом функции чистого экспорта

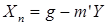

(2.10)

(2.10)

где  - чистый экспорт;

- чистый экспорт;  - автономный чистый экспорт;

- автономный чистый экспорт;  - предельная склонность к импортированию;

- предельная склонность к импортированию;  - доход.

- доход.

Предельная склонность к импортированию — доля прироста расходов на импортные товары в любом изменении дохода:

(2.11)

(2.11)

где  - изменение расходов на импорт;

- изменение расходов на импорт;  - изменение дохода.

- изменение дохода.

С ростом совокупного дохода увеличивается импорт, так как потребители и инвесторы увеличивают свои расходы на покупки как отечественных, так и импортных товаров. А экспорт из данной страны не зависит непосредственно от величины ее совокупного дохода  , а зависит от динамики совокупного дохода страны, ввозящей эти товары и услуги. Поэтому зависимость между динамикой совокупного дохода данной страны

, а зависит от динамики совокупного дохода страны, ввозящей эти товары и услуги. Поэтому зависимость между динамикой совокупного дохода данной страны  и динамикой ее чистого экспорта

и динамикой ее чистого экспорта  отрицательна, что и фиксируется знаком минус в функции чистого экспорта.

отрицательна, что и фиксируется знаком минус в функции чистого экспорта.

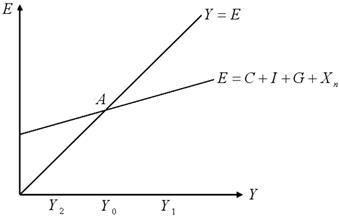

Очевидно, что линия планируемых расходов пересечет линию, на которой реальные и планируемые расходы равны друг другу (то есть линию  ), в какой-то одной точке

), в какой-то одной точке  (рис. 2.2). Приведенный чертеж получил название креста Кейнса. На линии

(рис. 2.2). Приведенный чертеж получил название креста Кейнса. На линии  всегда соблюдается равенство фактических инвестиций и сбережений. В точке

всегда соблюдается равенство фактических инвестиций и сбережений. В точке  , где доход равен планируемым расходам, достигается равенство планируемых и фактических инвестиций и сбережений, то есть устанавливается макроэкономическое равновесие.

, где доход равен планируемым расходам, достигается равенство планируемых и фактических инвестиций и сбережений, то есть устанавливается макроэкономическое равновесие.

Рис. 2.2 «Крест Кейнса»

Если фактический объем производства  превышает равновесный

превышает равновесный  , то это означает, что покупатели приобретают товаров меньше, чем фирмы производят, то есть

, то это означает, что покупатели приобретают товаров меньше, чем фирмы производят, то есть  . Нереализованная продукция принимает форму ТМЗ, которые возрастают. Рост запасов вынуждает фирмы снижать производство и занятость, что в итоге снижает ВВП. Постепенно

. Нереализованная продукция принимает форму ТМЗ, которые возрастают. Рост запасов вынуждает фирмы снижать производство и занятость, что в итоге снижает ВВП. Постепенно  снижается до

снижается до  , то есть доход и планируемые расходы выравниваются. Соответственно достигается равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (т.е.

, то есть доход и планируемые расходы выравниваются. Соответственно достигается равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (т.е.  ).

).

Наоборот, если фактический выпуск  меньше равновесного

меньше равновесного  , то это означает, что фирмы производят меньше, чем покупатели готовы приобрести, то есть

, то это означает, что фирмы производят меньше, чем покупатели готовы приобрести, то есть  . Повышенный спрос удовлетворяется за счет незапланированного сокращения запасов фирм, что создает стимулы к увеличению занятости и выпуска. В итоге ВВП постепенно возрастает от

. Повышенный спрос удовлетворяется за счет незапланированного сокращения запасов фирм, что создает стимулы к увеличению занятости и выпуска. В итоге ВВП постепенно возрастает от  до

до  и вновь достигается равновесие

и вновь достигается равновесие  .

.

Дата: 2019-05-29, просмотров: 327.