Глава 1. СИСТЕМЫ КООРДИНАТ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

Форма и размеры земли

Мысленно выберем на физической поверхности Земли некоторую точку и проведем через нее выпуклую поверхность, касательная к которой и любой точке перпендикулярна направлению отвесной линии. Полученная поверхность называется уровненной поверхностью.

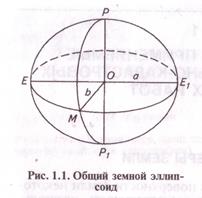

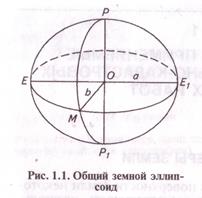

Можно представить фигуру Земли в пиле геоида, образованного уроненной поверхностью, совпадающей о открытых морях и океанах с их спокойной поверхностью (без волн, приливов и течений) и продолженной под материками. Из-за неравномерного размещения масс в теле Земли фигура геоида будет очень сложная. Поэтому для описания физической поверхности Земли введена вспомогательная фигура — квазигеоид. Она совпадает с геоидом в открытых морях и океанах, а на суше отличается от поверхности геоида не более чем на несколько десятых долей метра в условиях равнинной местности и нескольких метров в горных районах. Преимущество представления фигуры Земли в виде квэзигеоила — в возможности строго связать его сложную геометрическую поверхность с более простой — поверхностью общего земного эллипсоида (ОЗЭ). представляющего собой замкнутую поверхность второго порядка, получаемую вращением эллипса вокруг его милой оси (рис. 1.1). Общий земной эллипсоид вполне определяется его большой а и малой Ь полуосями. Форму общего земного эллипсоида принято характеризовать большой полуосью а. Параметром, характеризующим фигуру эллипсоида, называют его сжатие

α = (α - b)/ α

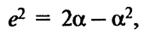

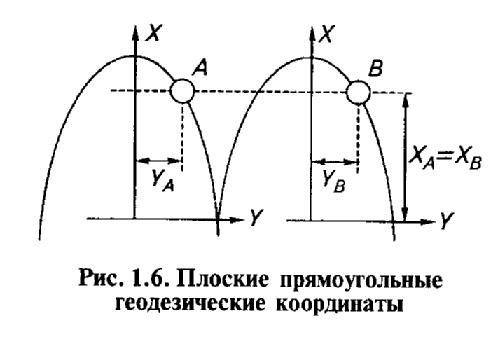

Определяют также эксцентриситет эллипсоида

Геометрические параметры общего земного эллипсоида и его расположение в теле Земли зависят:

от массы и угловой скорости вращения ОЗЭ. Последние принимают равными массе и угловой скорости вращения Земли;

положения центра общего земного эллипсоида связано условием его совмещения с центром масс Земли;

направления оси вращения ОЗЭ параллельно направлению на Международное условное начало, принятому международной службой вращения Земли;

плоскости начального астрономического меридиана, т. е. линии на земной поверхности, все точки которой имеют одну и ту же астрономическую долготу, соответствующую долготе начального меридиана, проходящего через центр круглого зала Гринвичской обсерватории, расположенной вблизи Лондона (Англия).

Ранее параметры общего земною эллипсоида устанавливали и основном по наземным измерениям. Использование в последние десятилетия методов космической геодезии позволило уточнить параметры Земли С помощью искусственных спутников земли (ИСЗ) были получены тысячи спутниковых измерений, выполненных на суше и в море, после математической обработки которых были уточнены параметры общею земного эллипсоида, подучившего название П3-90 (Россия) В США такие были проведены соответствующие работы и получены параметры общею земного эллипсоида, названного WGS-84.

Основные характеристики параметров соответствующих общих земных эллипсоидов приведены далее.

Параметр ПЗ-90 WGS-84

Большая полуось а, м 6378136 6378137

Знаменатель сжатия 298,257839 298,257234

Эллипсоиды ПЗ-90 и WGS-84 довольно близки между собой, но все же имеют различия (см. разд. 1.5).

По параметрам общего земного эллипсоида устанавливают размеры и фигуру Земли в целом. В то же время каждая страна имеет свои, присущие только ей, физико-географические условия, включающие месторасположение ее территории на Земном шаре, геометрическую форму этой территории, особенности рельефа и т. п.

При решении геодезических, картографических, землеустроительных, кадастровых и других задач по обеспечению топогрофо - геодезическими данными различных отраслей народного хозяйства каждое государство обычно принимает вместо общею земного эллипсоида так называемый референц-эллипсоид.

В Российской Федерации и качестве референц-эллипсоила используют эллипсоид им. Ф. Н. Красовского (далее Красовского) с

параметрами: большая полуось 6 378 245м; сжатие 1: 298,3.

Ориентировку референц - элипсоида в теле Земли осуществляют по исходным геодезический датам: координатам начального пункта государстве иной геодезической сети (пункт Пулково вблизи Санкт - Петербурга), исходному азимуту и высоте поверхности эллипсоида над поверхностью квазигеода.

В то же самое время при решении большого количества практических задач, связанных с описанием положения объектов на земной поверхности и определенных их геометрических характеристик, фигуру Земли представляют в виде шара, равновеликого по объему общему земному эллипсоиду. Радиус такого шара приблизительно равен 6371,1 км.

Рис. 1.3. Геодезические координаты

координаты: геодезическая широта В, геодезическая долгота L и геодезическая высота Н(см. рис. 1.3).

Геодезическая широта В— острый угол, образованный нормалью к поверхности эллипсоида, проведенной через заданную точку на поверхности Земли, и плоскостью экватора. Геодезической долготой L называют двугранный угол между плоскостью гринвичского (начального) меридиана и плоскостью меридиана данной точки. Геодезической высотой Яявляется отрезок по нормали к эллипсоиду от точки, находящейся на земной поверхности, до поверхности эллипсоида. Геодезические широта, долгота и высота точки А, находящейся на земной поверхности, показаны на рисунке 1.3. Там же изображены нормаль Am и гринвичский меридиан, проходящий через точку G. Напомним, что геодезические широты бывают северные и южные и изменяются от 0 (на экваторе) до 90° (на земных полюсах). Геодезические долготы различают как восточные и западные. Они изменяются от 0° на Гринвичском меридиане до 180° на его тихоокеанской ветви.

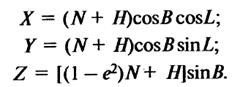

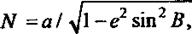

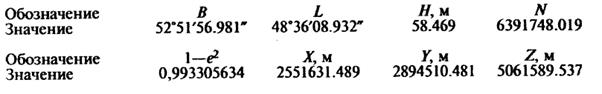

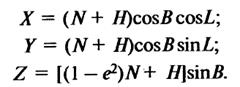

Пространственные прямоугольные координаты точки X, У и Z

связаны с ее геодезическими координатами В, L и H следующими соотношениями:

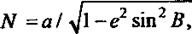

Значение N вычисляют по известной в геодезии формуле

где а — сжатие эллипсоида.

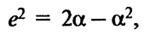

Эти формулы являются общими для любого общеземного эллипсоида и геоцентрической системы пространственных прямоугольных координат. Ниже приведен пример преобразования геодезических координат B, L и Н соответствующие пространственные прямоугольные координаты X, У к Z.

Рис. 1.3. Геодезические координаты

координаты: геодезическая широта В, геодезическая долгота L и геодезическая высота Н (см. рис. 1.3).

Геодезическая широта В - острый угол, образованный нормалью к поверхности эллипсоида, проведенной через заданную точку на поверхности Земли, и плоскостью экватора. Геодезической долготой L называют двугранный угол между плоскостью гринвичского (начального) меридиана и плоскостью меридиана данной точки. Геодезической высотой является отрезок по нормали к эллипсоиду от точки, находящейся на земной поверхности, до поверхности эллипсоида. Геодезические широта, долгота и высота точки А, находящейся на земной поверхности, показаны на рисунке 1.3. Там же изображены нормаль Am и гринвичский меридиан, проходящий через точку G. Напомним, что геодезические широты бывают северные и южные и изменяются от 0 (на экваторе) до 90° (на земных полюсах). Геодезические долготы различают как восточные и западные. Они изменяются от 0° на Гринвичском меридиане до 180° на его тихоокеанской ветви.

Пространственные прямоугольные координаты точки X, У и Z

связаны с ее геодезическими координатами В, L и H следующими соотношениями:

Значение N вычисляют по известной в геодезии формуле

где а — сжатие эллипсоида.

Эти формулы являются общими для любого общеземного эллипсоида и геоцентрической системы пространственных прямоугольных координат. Ниже приведен пример преобразования геодезических координат B, L и Н соответствующие пространственные прямоугольные координаты X, У к Z.

Координаты

Для решения многих задач гораздо удобнее и практичнее перейти от геодезических координат В и Ь к системе плоских прямоугольных геодезических координат X, У. При этом должна быть обеспечена однозначная связь геодезических и плоских прямоугольных геодезических координат точек (в дальнейшем плоских прямоугольных координат). Указанной цели достигают, если поверхность общего земного эллипсоида (референц-эллипсоида) изобразить на плоскости по соответствующим математическим правилам, которые образуют так называемые «картографические проекции».

Аналитически картографические проекции описывают соответствующими математическими уравнениями, позволяющими определить по геодезическим координатам точки (В, Ь) ее плоские прямоугольные координаты (X, У) в соответствующей картографической проекции. Отметим важное обстоятельство — отобразить поверхность эллипсоида на плоскости без искажений невозможно. По характеру искажений картографические проекции могут быть равноугольными, равновеликими и произвольными.

Основное условие равноугольного отображения поверхности эллипсоида на плоскости — подобие бесконечно малых фигур, что обуславливает отсутствие при переходе от поверхности эллипсоида на плоскость искажений углов малых геометрических фигур. В равновеликих картографических проекциях отношение соответствующих площадей геометрических фигур сохраняется постоянным.

На практике удобно, чтобы меридианы и параллели на картах

представляли собой прямые линии. Для этого при преобразовании на плоскость поверхности эллипсоида (шара) используют цилиндрические картографические проекции.

В Российской Федерации для перехода от геодезических координат (В, Ь) к плоским прямоугольным геодезическим координатам (X, У) используют поперечную цилиндрическую равноугольную картографическую проекцию, получившую название «проекция Гаусса—Крюгера», а соответствующую ей систему координат называют государственной. Она разработана исходя из следующих условий:

проекция сохраняет равенство соответствующих горизонтальных углов на поверхности эллипсоида и на плоскости;

бесконечно малый контур на эллипсоиде изображается подобным ему контуром на плоскости;

масштаб изображения в каждой точке проекции зависит только

от ее координат и не зависит от направления;

при использовании проекции земной эллипсоид разделяется

меридианами на зоны, имеющие свое начало координат — пересечение осевого меридиана с экватором;

масштаб проекции вдоль осевого (среднего) меридиана зоны

равен единице, т. е. его изображают без искажения.

Осевой меридиан зоны и экватор изображают на плоскости

двумя взаимно перпендикулярными линиями.

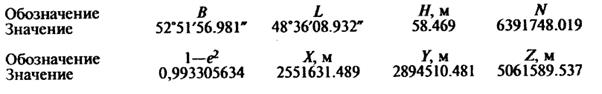

Принцип построения картографической проекции Гаусса— Крюгера показан на рисунке 1.5. Как отмечалось ранее, при использовании проекции Гаусса—Крюгера в основу положено разделение поверхности общего земного эллипсоида на ряд одинаковых меридианных полос с заданной разностью долгот 6е граничных меридианов. Изображение на плоскости каждой шестиградусной полосы представляет собой колонну листов Международной карты мира в масштабе 1 : 1 000 000. Шестиградусная полоса в свою очередь является шестиградусной координатной зоной, ограниченной изображениями соответствующих меридианов. В зоне с номером п (рис. 1.5, а) кривые РQP1 и РQ’Р1 являются

граничными меридианами 6е зоны; пунктирная линия — осевой меридиан, долгота которого = 6°n - 3 º. Эта зона на плоскости изображена в проекции. Кривые рqp1 и рq’q1 — изображения граничных меридианов; прямая рр1 — изображение осевого меридиана, а прямая qq'— изображение экватора. Прямолинейное изображение осевого меридиана и экватора на плоскости позволяет их использовать в качестве осей плоской прямоугольной системы координат. Ось ординат К направлена на восток и совмещена с изображением линии экватора, а ось абсцисс X совмещена с изображением линии осевого меридиана зоны и направлена на север. Если а — изображение точки А на плоскости, то ее положение определяется плоскими прямоугольными координатами XA и YA (см. рис. 1.5, б).

Каждую шестиградусную зону нумеруют арабскими цифрами.

На территории Российской Федерации принята нумерация зон, отличающаяся от нумерации зон мировой карты масштаба

1: 1 ООО ООО на тридцать единиц, т. е. крайняя западная зона с долготой L0 осевого меридиана, равной 21º, имеет номер 4, а к востоку номера зон возрастают (до 32-й на Чукотке).

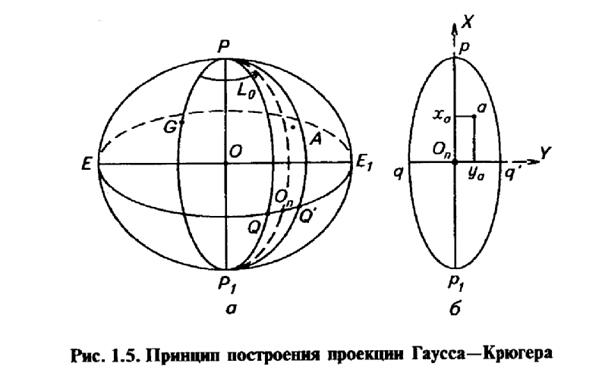

Системы плоских прямоугольных геодезических координат каждой координатной зоны совершенно идентичны. Из этого следует, что плоские прямоугольные координаты Хи У, вычисленные по геодезическим координатам В и L, в любой координатной зоне имеют одни и те же значения. Данное обстоятельство обусловлено тем, что проекция Гаусса—Крюгера является симметричной относительно оси абсцисс. При этом абсциссы точек, имеющих одинаковую широту, являются функциями не долгот, а разностей между ними и значением долготы осевого меридиана. Две точки А и В с одинаковой широтой и с одинаковой разностью долгот относительно осевых меридианов соответствующих зон (рис. 1.6)

после их изображения на плоскости имеют одинаковые абсциссу и абсолютное значение ординаты.

Чтобы исключить из обращения отрицательные ординаты и облегчить использование плоских прямоугольных координат, ко всем ординатам добавляют постоянное число 500 000 м. Кроме того, чтобы знать, к какой координатной зоне относятся плоские прямоугольные координаты точки, к ординате слева приписывают номер зоны. В результате получают число, представляющее собой условную ординату. Например, условная ордината точки, равная 21 349 821, 425 км, означает, что точка с этой ординатой расположена в 21 зоне, ее действительная ордината —150178,575 км, а долгота осевого меридиана зоны L0 = 6° • 21 — 3° = 123°.

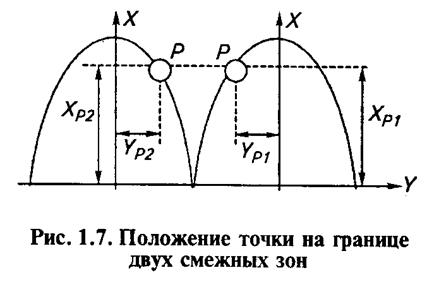

Ввиду обособленности систем координат каждой зоны возникают некоторые неудобства в местах их стыковки. В этих случаях для описания положения точек используют системы координат обеих смежных зон.

Положение точки Р, расположенной на одном и том же граничном меридиане двух смежных координатных зон, показано на рисунке 1.7. Допустим, что ее геодезические координаты равны соответственно ВР и LР. После изображения данной точки на плоскости ее плоские прямоугольные координаты в системе координат первой (на рис. 1.7 — «правой») зоны будут ХР1 и УР1. Эта же точка во второй системе будет иметь координаты ХР2 и УР2. Примем, что координаты ХР1 и YР1 известны и требуется вычислить координаты точки Р в системе координат второй зоны, это часто требуется на практике. Переход от системы координат с одним осевым меридианом к системе координат с другим осевым меридианом называют «переходом из зоны в зону». В общем случае его осуществляют в такой последовательности. Вначале по известным плоским прямоугольным координатам ХР1 и УР1 вычисляют геодезические координаты ВР1 и LР1. Затем с учетом разности

долгот осевых меридианов соответствующих зон, используя найденные геодезические координаты, вновь определяют плоские прямоугольные координаты ХР2 и ¥Р2 точки Р9 но во второй, т. е. «левой» зоне, изображенной на рисунке 1.7.

2.5 Понятие о местной системе плоских прямоугольных координат

В целях ведения государственного земельного кадастра, составления землеустроительных карт (планов), определения координат границ земельных участков и др. на территории Российской Федерации применяют местные системы координат.

Местную систему координат задают в пределах территории кадастрового округа. Местная система плоских прямоугольных координат является системой плоских прямоугольных геодезических координат с местными координатными сетками проекции Гаусса. В общем случае, осевой меридиан местной системы координат может не совпадать с каким-либо осевым меридианом шестиградусных зон. Именно поэтому, в вышеприведенном определении местной системы координат указана проекция Гаусса, а не Гаусса—Крюгера. При разработке местных систем координат используют параметры эллипсоида Красовского.

В местных системах координат применяют Балтийскую систему высот. Редуцирование линейных измерений в проекцию Гаусса с местной координатной сеткой и вычисление геодезических высот выполняют с помощью «Карты высот квазигеоида над эллипсоидом Красовского». Эта карта соответствует государственной референцной системе.

За основу местных систем координат может быть принята система координат СК-63, которая покрывает территорию большинства субъектов Российской Федерации несколькими самостоятельными блоками. В то же время, вместо блочного покрытия территории страны, местные системы координат можно устанавливать на территории кадастрового округа или кадастрового района.

Применение единой местной системы координат позволяет

однозначно и без дополнительных преобразований вести Единый

государственный реестр земель.

Местные системы координат имеют названия. Названием системы может являться ее номер, равный, например, коду (номеру) субъекта РФ или города, устанавливаемому в соответствии с «Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления».

В каждой местной системе координат устанавливаются следующие параметры координатной сетки проекции Гаусса:

долгота осевого меридиана первой зоны L0;

число координатных зон N;

координаты условного начала Х0, Y0;

угол поворота 9 осей координат местной системы относительно

государственной в точке местного начала координат;

масштаб местной системы координат относительно плоской

прямоугольной системы геодезических координат СК-42 или

СК-95;

высота Но поверхности (плоскости) принятой за исходную, к

которой приведены измерения и координаты в местной системе;

референц-эллипсоид, к которому отнесены измерения в местной системе координат;

соответствующие формулы преобразования плоских прямоугольных геодезических координат.

Совокупность указанных параметров называют «ключом» местной системы координат. В местной системе координат могут быть одна или несколько зон проекции Гаусса. В системе координат с несколькими зонами расстояние между соседними осевыми меридианами (ширина координатной зоны) составляет 3°.

Условное начало Х0, У0 в местных системах назначают так, чтобы координаты в пределах зоны были положительными, а значения абсцисс не имели тысяч километров. Для всех местных систем координат масштаб изображения на осевом меридиане равен единице. Каждая местная система координат территории кадастрового округа имеет тесную связь с единой государственной системой плоских прямоугольных координат посредством соответствующих, ранее названных ключей перехода. При изменении (уточнении) координат пунктов геодезических сетей в государственной референцной системе ключи вычисляют заново при условии минимальных изменений координат пунктов в местной системе.

2.6 Преобразование координат из одной плоской прямоугольной системы в другую

При преобразовании координат из одной системы в другую используют различные алгоритмы. Участвующие в преобразовании геодезические пункты должны принадлежать одной и той же координатной зоне местной системы координат. Рассмотрим порядок преобразования координат по двум связующим точкам.

Дано: координаты n точек (пунктов) в системе координат первого блока (старая система координат) — х1`, у1`, х2`, У2`, …, хn, уn; координаты тех же точек в системе координат второго блока (новая система координат) — x1`, y1`, х2`, y2`, …, xn`, yn`.

Примем, что точки с номерами 1 и 2 являются связующими, т. е. для них известны плоские прямоугольные координаты как в старой, так и новой системах координат.

Требуется определить координаты оставшихся (п 2) точек в новой системе координат — х3`, у3`, …, xn` уn`.

Порядок решения задачи.

1. Вычисляют угол разворота (поворота) 0 между новой и старой системами плоских прямоугольных координат.

2. Решают две обратные геодезические задачи: для отрезка, координаты начальной 1 и конечной 2 точек которого заданы в старой системе координат; для этого же отрезка, но в новой системе координат.

В результате решения этих задач получают соответствующие

дирекционные углы а и горизонтальные проложения S, а именно:

в старой системе координат – α 1, и S1 новой — α2 и S2.

2.7 Система высот

Положение точек местности по высоте характеризуют в системе нормальных высот Щ, исходной точкой которой является нуль Кронштадского футштока (Балтийская система высот).

Нормальная высота с геодезической высотой Н связана следующим соотношением

где  —аномалия высоты (высота квазигеоида над отсчетным эллипсоидом).

—аномалия высоты (высота квазигеоида над отсчетным эллипсоидом).

Высоты квазигеоида над общеземным или референц-эллипсоидом вычисляют в соответствии с моделями гравитационного поля Земли, входящими в состав геодезических параметров «Параметры Земли» (см. разд. 1.2).

Данные о высотах квазигеоида над общим земным эллипсоидом ПЗ-90 и референц-эллипсоидом Красовского изображают в виде соответствующих карт-схем. На равнинных районах погрешность определения превышений высот квазигеоида при расстояниях между ними в несколько десятков километров составляет не более нескольких сантиметров. Заметим, что на топографических, землеустроительных и других картах (планах) подписаны нормальные высоты точек земной поверхности. Однако при обозначении (написании) высоты точки, вычисленной в Балтийской

системе высот, слово «нормальная» опускается. Также нормальную высоту точки земной поверхности в учебной и производственной литературе обозначают заглавной латинской буквой  без индекса

без индекса

Глава 4 КАДАСТРОВЫЕ КАРТЫ (ПЛАНЫ) И ИХ ТОЧНОСТЬ

4.1 Топографические карты и планы

Топографической картой называют построенное в картографической проекции, уменьшенное, обобщенное изображение поверхности Земли, поверхности другого небесного тела или внеземного пространства, показывающее расположенные на них объекты в определенной системе условных знаков.

Топографический план — картографическое изображение на плоскости в ортогональной проекции в крупном масштабе ограниченного участка местности, в пределах которого кривизну уровенной поверхности не учитывают.

На топографических картах и планах отображают все объекты и участки местности, предусмотренные для конкретных масштабов действующими условными знаками, являющимися своеобразным языком карт (планов).

Для топографических карт и планов применяют единую систему условных знаков, которая основана на следующих основных положениях:

- каждому условному знаку всегда соответствует определенный объект или явление земной поверхности;

- условный знак должен быть уникален;

- на картах (планах) разных масштабов условные знаки аналогичных объектов по возможности должны отличаться только размерами;

- число условных знаков на топографических картах и планах мелких масштабов должно быть меньше, чем на картах и планах крупного масштаба (за счет замены индивидуальных обозначений их собирательными обозначениями).

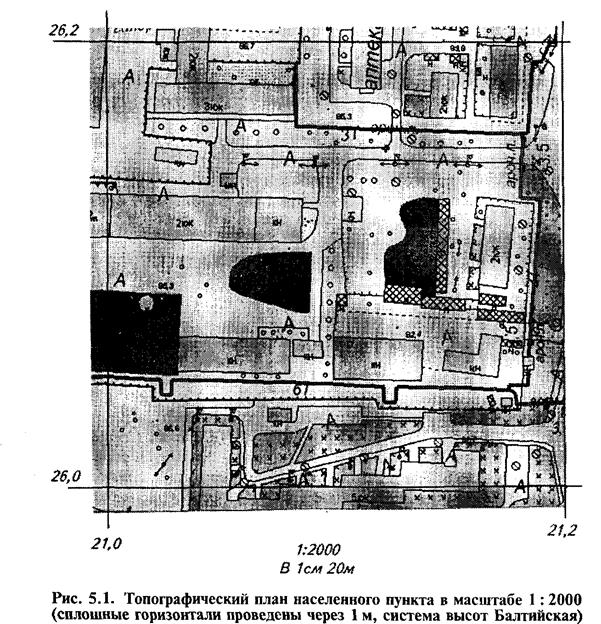

Важно то обстоятельство, что таблицы условных знаков имеют значение государственных и отраслевых стандартов. Фрагмент топографического плана масштаба 1 : 2000, составленный на землях поселений (застроенной территории), показан на рисунке 5.1.

Условные знаки распределены по трем группам масштабов

1 : 500—1 :5000; 1 :10 000; 1 :25 000—1 :100 000 и их подразделяют на масштабные, изображающие размеры и форму объектов земной поверхности в масштабе данной карты, и внемасштабные, используемые для изображения на карте (плане) объектов, не выражающихся в масштабе карты (плана).

Внемасштабные условные знаки используют также и для изображения линейных объектов (дорог, небольших рек и т. п.), ширина которых в масштабе не выражается. В этом случае геометрическая ось условного знака должна соответствовать положению геометрической оси объекта местности, представленному в соответствующей картографической проекции. Надписи и пояснительные подписи, которые, как правило, передаются в виде общепринятых сокращений, дополняют изображения объектов и явлений более подробными сведениями.

На всех топографических картах (планах) показывают: геодезические пункты, населенные пункты и отдельные строения, промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты, железные дороги и сооружения при них, шоссейные и грунтовые дороги, гидрографию, объекты гидротехнического и водного транспорта, объекты коммунального хозяйства и связи, другие объекты, а также рельеф и растительность.

Подчеркнем, что на топографических планах (картах) не изображают границы земельных участков и других объектов недвижимости. Поэтому их нельзя в полной мере использовать при составлении соответствующих документов кадастра объектов недвижимости.

Топографические карты больших территорий для удобства пользования издают отдельными листами ограниченного формата, объединяемыми в общую многолистную карту единой системой разграфки. Для топографических карт применяют трапециевидную (градусную) систему разграфки. В ней рамками отдельных листов являются линии меридианов и параллелей.

Содержание топографических планов 1 : 500— 1 : 5000 отличается большой подробностью по сравнению с топографическими картами более мелких масштабов. На них особенно детально показывают выражающиеся в крупных масштабах здания, постройки, объекты коммунального хозяйства и связи. Эти объекты обычно наносят на планы по координатам. Для планов масштаба 1 : 2000 включительно изображают такие объекты, как навесы на столбах, подвальные люки, электрические фонари на столбах электролиний, телефонные будки и др.

Существенная особенность содержания планов масштабов 1 : 500— 1 : 5000 — почти одинаковое графическое изображение условными знаками природных объектов: гидрографии, рельефа, растительности и т. п. Например, при отображении леса показывают на плане породу леса, среднюю высоту деревьев, толщину их на высоте груди, а также выделяют контуры вырубок, поляны, находящиеся среди леса и др. Наименьшая площадь контуров, изображаемая на планах для хозяйственно ценных участков, равна 20 мм2, а для участков, не имеющих хозяйственного значения, — 50 мм2.

План местности характеризуется основными свойствами:

расстояния на плане пропорциональны горизонтальным проложениям линий местности;

горизонтальные углы с вершиной в любой точке плана равны соответствующим горизонтальным углам на местности;

масштаб плана есть величина постоянная и равная отношению длины отрезка на плане к его горизонтальному проложению на местности.

4.2 План (карта) границ земельного участка

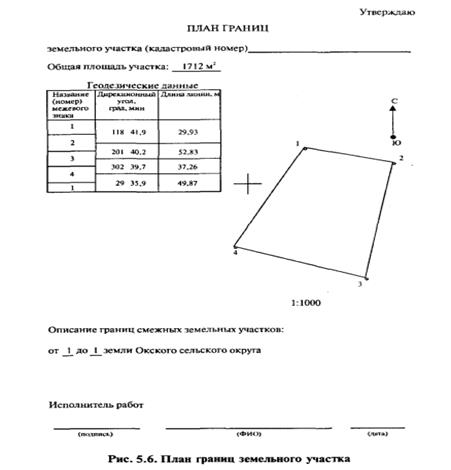

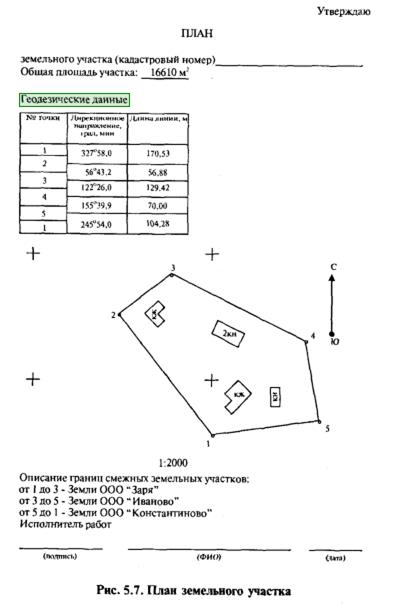

Основная пространственная единица кадастра объекта недвижимости - земельный участок, являющийся частью земной поверхности (в том числе поверхностный слой почвы), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным государственным органом, а также все, что находится над и под его поверхностью, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. План (карта) границ земельного участка — документ, отображающий в графической форме местоположение и границы земельного участка, а также его размер в виде соответствующих геодезических данных. На плане (карте) земельного участка показывают: его кадастровый номер; границы и номера межевых знаков; размеры в виде площади, дирекционных углов и горизонтальных проложений; описание смежных земельных участков; выходы сетки координат; направление «Юг-Север»; численный масштаб.

Дирекционные углы и горизонтальные проложения на плане (карте) земельного участка показывают в табличной форме. При этом дирекционные углы записывают в формате градусы и минуты с округлением до 0,1 минуты. Горизонтальные проложения округляют до 0,01 м. План (карту) границ земельного участка составляют в масштабе, удобном для его размещения на одном листе формата А4 или АЗ. Допускается также размещение описания смежных земельных участков и таблицы геодезических данных на нескольких листах. Если граница земельного участка установлена для отдельной части его периметра, то в этом случае площадь не вычисляют и на плане (карте) не показывают. При необходимости на план (карту) границ земельного участка могут быть дополнительно нанесены прилегающие к нему объекты местности (улицы, проезды, отдельные здания и др.), необходимые для лучшего понимания его месторасположения. Пример оформления плана границ земельного участка, отведенного под индивидуальное строительство, показан на рисунке 5.6.

%

4.3 План (карта) земельного участка

Карта (план) земельного участка — документ, отображающий в графической и текстовой форме местоположение, площадь, границы земельного участка и границы земель, ограниченных в использовании и обремененных правами других лиц, а также размещение объектов недвижимости, прочно связанных с земельным участком. Карту (план) земельного участка составляют, если это предусмотрено заданием на выполнение работ по межеванию земельных участков (см. гл. 6).

Карта (план) объекта землеустройства наряду со сведениями, показанными на плане (карте) границ объекта землеустройства (см. разд. 5.3), содержит дополнительно данные: о границах частей земельного участка, ограниченных в использовании и обремененных сервитутами и о границах объектов недвижимого имущества (жилые и нежилые постройки), прочно связанных с земельным участком.

Карту (план) земельного участка изготавливают в условных знаках и обозначениях, применяемых при проведении топографических съемок, и она должна содержать информацию об объектах недвижимости на момент проведения межевых работ. Масштаб ее выбирают в зависимости от размера и конфигурации земельного участка с таким расчетом, чтобы на карте (плане) удобно, без потери детальности, отображалась соответствующая информация об объектах недвижимости.

Карту (план) земельного участка составляют, используя сведения государственного земельного кадастра, а также на основе имеющегося картографического материала или геодезических измерений, выполненных при межевании земельного участка. Площади земельного участка под объектами недвижимости или земельных участков, ограниченных в использовании и обремененных сервитутами, вычисляют аналитическим способом по плоским прямоугольным координатам их характерных точек или по результатам натурных обмеров недвижимости. Вычисленные площади объектов недвижимости на карте (плане) земельного участка не отражают, но учитывают при формировании землеустроительного дела (см. гл. 6). Карту (план) земельного участка используют также при составлении соответствующей дежурной кадастровой карты (см. разд. 5.6). В качестве примера показан план земельного участка и прочно связанных с ним объектов недвижимого имущества в виде жилых и нежилых зданий (рис. 5.7).

4.4 Кадастровый план земельного участка

Кадастровый план земельного участка (КПЗУ) относится к производным документам ГЗК. Он представляет собой единый документ, состоящий из совокупности разделов и форм, для заполнения которых используют бланки установленного образца, и предназначен для отражения определенных групп характеристик поставленного на государственный учет земельного участка. КПЗУ имеет следующие разделы:

- общие сведения о земельном участке (местоположение, категории земель, площадь земельного участка, ставки земельного налога, сведения о правах и т. п.);

- план границ земельного участка;

- сведения о частях и обременениях;

- план границ части земельного участка;

- описание поворотных точек земельного участка.

Если материалы кадастрового плана земельного участка необходимо дополнить сведениями об объектах недвижимости, прочно с ним связанных (зданиях, сооружениях, инженерных подземных коммуникациях и т. п.), то необходимые для этого геодезические данные можно получить на основе использования карты (плана) земельного участка (см. разд. 5.4) или при межевых работах (см. гл. 6).

Кадастровый план земельного участка должен соответствовать требованиям Единой системы технологической документации, утвержденной соответствующим Федеральным органом РФ по кадастрам объектов недвижимости.

Дежурные кадастровые карты

С целью графического изображения сведений об объектах недвижимости используют дежурные кадастровые карты (ДКК), которые являются одной из основных и обязательных форм представления пространственных данных и других сведений о земельных участках и территориальных зонах как объектах кадастрового учета. Дежурная кадастровая карта состоит из сложных документов-разделов, каждый из которых отражает сведения о месторасположении и границах учтенных земельных участков одного кадастрового квартала. На дежурной кадастровой карте (плане) оперативно, по мере поступления, отображают сведения о положении на местности: пунктов опорной межевой сети; объектов административно-территориального деления; объектов кадастрового зонирования; земельных участков; межевых знаков; территориальных зон; объектов местности, с которыми связаны учтенные в государственном земельном кадастре территориальные зоны; других объектов местности, с которыми связаны земельные участки.

Дежурные кадастровые карты представляют собой систему листов карт, составленных на территорию кадастрового округа, района, квартала в единой для всей территории кадастрового зонирования системе координат.

Дежурные кадастровые карты для отображения сведений о земельных участках, расположенных на незастроенных территориях, ведут в масштабах 1: 10 ООО — 1: 100 ООО, а на застроенной — в масштабах 1: 500 — 1: 2000. Для систематизации листов ДКК создают и ведут картосхему.

С целью отображения сведений о земельных участках, расположенных на незастроенных территориях, ДКК составляют в регулярной единой системе разграфки и номенклатуры листов и покрывают всю территорию муниципального образования без разрывов и перекрытий.

Номенклатура листов дежурной кадастровой карты, создаваемой для незастроенной территории, состоит из кадастрового обозначения территории кадастрового зонирования и идентификатора листа карты в системе карт, принятой на этой территории. На застроенной территории номенклатура листа состоит из полного кадастрового номера объекта кадастрового зонирования, граница которого совпадает с границей данной застроенной территории и порядкового номера листа дежурной кадастровой карты этой территории. Размеры листов дежурных кадастровых карт незастроенных территорий должны соответствовать размерам листов, установленным для масштабов 1: 10000 — 1:100000. При этом рамками этих листов являются соответствующие линии меридианов и параллелей, а подписи рамки листа карты и зарамочного оформления должны отражать местную систему координат, установленную для данного муниципального образования.

При создании ДКК используют: карты (планы) границ земельных участков; топографические карты (планы) населенных пунктов и других территорий; планы красных линий застройки; проектные планы застройки территорий; сельскохозяйственные и иные карты (планы) специального назначения.

Масштаб исходных картографических материалов должен быть не мельче масштаба создаваемой дежурной кадастровой карты.

Ведение и обновление ДКК заключается в оперативном отображении сведений об учтенных в системе ГЗК объектах территориального и кадастрового зонирования, а также земельных участках. На нее наносят границы кадастрового квартала картографическими средствами. Также отражают сведения в соответствующих формах о земельных участках (частях), учитываемых в Государственном реестре земель кадастрового района (ГРЗ КР); изменениях, учтенных в ГРЗ КР земельных участков или их частях и др.

Формы ДКК хранят в файловых папках, которые размещают II файловой книге кадастрового квартала.

Цифровые модели местности

Развитие автоматизированных систем сбора и обработки пространственной информации о земельных участках и прочно связанных с ним объектов недвижимости привело к использованию цифровых моделей местности как формы представления разнообразных сведений, к которым относятся: местоположение, геометрическая форма, площадь, категории земель, сведения о правах и т. п.

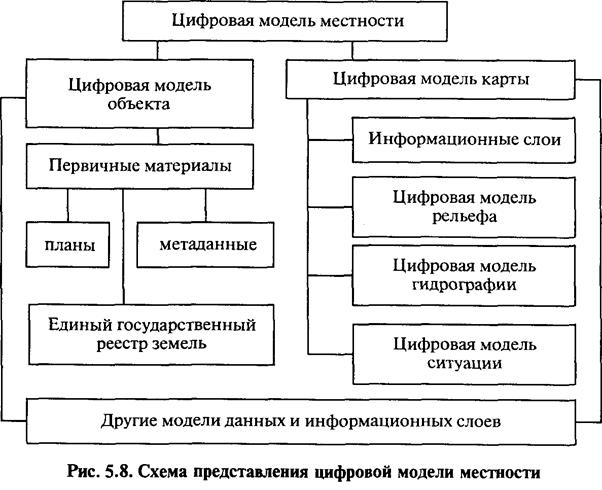

Цифровая модель местности (ЦММ) — цифровая модель, содержащая данные об объектах местности и ее характеристиках. Схема представления данных об объектах местности в виде их цифровых моделей местности показана на рисунке 5.8.

Цифровые модели местности системно объединяют метрическую и семантическую информации о расположенных на местности объектах, в том числе земельных участках, и их отношениях.

Метрическая информация о земельном участке отражает его пространственное положение в определенной системе координат, а семантическая информация — сущность и характеристики земельного участка.

В цифровой модели отношения между земельными участками подразделяют на три типа: пространственные, топологические, «целое-часть» (например, граница земельного участка — поворотная точка границы), классы и подклассы (земельные участки, границы, объекты недвижимости и т. п.).

Пространственные отношения характеризуют взаимное положение земельных участков, топологические — отношения между двумя или несколькими земельными участками.

Земельные участки, представленные в виде цифровой модели, являются целостными структурами, обладающими пространственной связанностью (отношениями) составляющих их частей и существенных свойств. Элементарное звено ЦММ — точечный объект, который, как правило, формируют по результатам геодезических, фотограмметрических и картометрических работ, а также по соответствующим сведениям других источников информации, например Единого государственного реестра земель.

Более сложный объект может быть представлен (как совокупность точечных объектов) в виде линейных, условно-линейных, площадных, а также комплексных объектов. Формируют их на основе собранной метрической и семантической информации, содержащейся в его описании в соответствии с установленной системой классификации и кодирования.

Одна из возможных структур формализованного описания точечного объекта в цифровой модели местности показана на рисунке 5.9.

Как видно, описание объекта включает в себя семантическую, метрическую и служебную информации. С целью обеспечения возможности последующего построения объекта на соответствующем носителе (бумажном, на экране ПЭВМ к т. п.) каждый объект в цифровой модели местности представляют средствами математического и топологического описания в виде некоторого ориентированного контура, дуги которого соответствуют отдельным точкам или частям этого контура (рис. 5.10).

Описанную ранее ЦММ дополняют атрибутивными данными, характеризующими некие связи между объектами, которые не могут быть показаны в графическом виде. Атрибутивными данными служат: символы; названия; статистическая информация; коды объектов; графические признаки, например, цвет и т. п.

Атрибутивные данные хранятся в цифровой модели в виде специальной таблицы атрибутов. При этом каждому объекту соответствует строка таблицы, а соответствующим тематическим признакам — ее столбец. При классификации тематических данных они, как правило, типизированы, разделены на группы и связаны с пространственными данными об объектах. При этом одна тематическая характеристика может относиться к нескольким пространственным объектам.

Включив в состав цифровых моделей местности атрибутивные данные, можно разделить всю информационную базу цифровой модели на отдельные слои цифровой картографической информации. Каждый слой будет состоять из совокупности объектов и их элементов, объединенных каким-либо признаком или группой признаков.

При земельно-кадастровых работах, а также мероприятиях по рациональному использованию и управлению земельными ресурсами цифровые модели могут быть представлены следующими атрибутивными данными:

- сведениями о границах земельных участков;

- местоположении земельных участков, объектов недвижимости, зон ограничений, обременений и сервитутов;

- границах территориальных зон;

- характеристиках качественной оценки земельных участков;

- данных экономической оценки земельных участков и др.

При формировании соответствующего слоя цифровой модели местности необходимое обобщение выполняют, используя информацию:

- характеризующую отдельные свойства элементов местности;

- представляющую упорядоченную совокупность свойств этих

элементов;

- обобщающую данные об элементах местности в пределах каждого из объектов;

- характеризующую все объекты в пределах заданной территории.

4.7 Э лектронные карты и планы

Один из основных методов отображения пространственных данных, сформированных в виде цифровых моделей местности, — представление соответствующих сведений в виде электронной карты (плана).

Электронная карта — цифровая картографическая модель, визуализированная или подготовленная к визуализации на экране средствами отображения информации в специальной системе условных знаков. Объектом электронной карты является структурная единица цифровой модели местности, отображающая объект местности или другую информацию, обязательную для отображения на карте.

Независимо от методов и технических средств, с помощью которых была создана электронная карта (план), она должна удовлетворять следующим основным требованиям:

- по содержанию, проекции, системе координат и высот, номенклатуре и точности электронные карты должны полностью отвечать требованиям, предъявляемым к традиционным картам;

- при создании электронных карт необходимо использовать единую систему классификации и кодирования информации об объектах местности;

- условные знаки электронной карты должны быть стандартными.

Информацию на электронных картах предоставляют в виде метаданных, т. е. данных, которые позволяют описывать содержание, объем, положение в пространстве, качество (точность, достоверность, полноту и современность) и другие характеристики электронных карт. Метаданные имеют следующие разделы:

- общие данные (название метаданных, название и адрес организации, представившей метаданные сведения об организации, изготовившей электронную карту, полнота данных и др.);

- геодезическая информация (геодезические параметры Земли, земные эллипсоиды, системы координат и высот, каталоги координат пунктов геодезических сетей и др.);

- картографическая информация;

- другая информация.

Раздел картографической информации метаданных электронных карт содержит сведения: о масштабе, номенклатуре, проекции, компоновке, разграфке, виде картографической сетки, координатах углов рамки листа, способах отображения рельефа, а так же других данных, сведений, позволяющих составить электронную карту. Картографическая информация должна быть соответствующим образом организована. При этом правила цифрового описания картографической информации должны удовлетворять следующим требованиям:

- метрическое описание объекта, получаемое с исходного материала, должно в необходимой степени соответствовать положению этого объекта на местности;

- между условным знаком и объектом классификатора топографической информации должно устанавливаться однозначное соответствие посредством кода и необходимых семантических характеристик;

- цифровое описание однотипных объектов должно быть идентичным и независимым от методов, технологий и технических средств получения информации;

- цифровое описание должно быть сбалансированным, т. е. наиболее оптимально учитывать различные требования технологии формирования изображения.

При работе с электронной картой (планом) цифровое описание картографической информации сопоставляют с некоторой картиной, зрительно воспринимаемой человеком. По сути, это сопоставление и является принципиальным отличием визуальной информации от числовой, логической, символьной или какой-нибудь другой. В электронных картах структурное описание изображений сводится к представлению формы, составляющих его объектов и описанию отношений между ними. Форма каждого объекта описывается множеством его граничных точек. В памяти ПЭВМ это множество задается, как правило, в виде упорядоченного списка, где каждый элемент соответствует определенной граничной точке и представляет ее координаты, которые подразделяют на несколько видов.

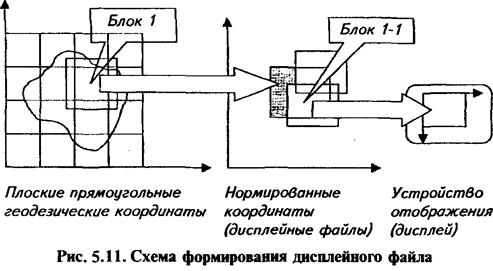

На уровне пользователя координаты задают в единицах, которые являются естественными для данного приложения цифровой карты, например плоскими прямоугольными геодезическими координатами.

При построении изображения электронной карты на устройстве отображения (экране монитора) указанные координаты преобразуют в физическое адресное пространство устройства отображения. Одновременно с целью устранения аппаратной зависимости дальнейших геометрических и видовых преобразований и их упрощения физические координаты нормируют.

Любое устройство представления информации имеет «поле вывода» — область внутри пространства нормированных координат, куда после преобразования помещается «окно вывода». С этой целью эти координаты заново преобразуются, в результате отображаемое электронной картой пространство делится на локальные фрагменты, как правило, прямоугольной формы.

В качестве соответствующего нормирования при создании электронных карт используют отдельные геометрические параметры территориальных единиц, например картографической трапеции, кадастровой зоны, отдельного земельного участка.

Основные этапы формирования нормированных координат дисплейного файла показаны на рисунке 5.11.

Чтобы представить визуальную информацию в цифровой форме, необходимо перейти к дискретной форме пространства (плоскости). Наиболее просто и естественно этого можно достичь с помощью координатной сетки, образованной линиями, декартовой системы координат — устройства представления визуальной информации

Содержание работ при межевании объектов землеустройства

Межевание - комплекс градостроительных и землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению в проектах межевания и на местности границ существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости. Межевание земель включает:

- подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;

- полевое обследование и оценку состояния пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и опорной межевой сети (ОМС) - опорных межевых знаков (ОМЗ);

- полевое обследование границ размежевываемого земельного участка с оценкой состояния межевых знаков; - составление технического проекта (задания) межевания земель;

- уведомление собственников, владельцев и пользователей размежевываемых земельных участков о производстве межевых работ;

- согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного участка с собственниками, владельцами и пользователями размежевываемых земельных участков;

- сдачу пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью;

- определение координат пунктов ОМС и межевых знаков;

- определение площади земельного участка;

- составление чертежа границ земельного участка;

- контроль и приемку результатов межевания земель производителем работ;

- государственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков;

- формирование межевого дела;

- сдачу материалов в архив.

При восстановлении на местности границ объекта землеустройства из состава работ исключаются:

1) согласование границ объекта землеустройства на местности;

2)определение координат межевых знаков;

3)определение площади объекта землеустройства;

4) составление карты (плана) объекта землеустройства или карты (плана) границ объекта землеустройства;

Межевание земельного участка – процесс достаточно длительный.

В него входят работы:

- по определению границ земельных участков на местности и их согласованию;

- закреплению на местности местоположения границ земельного участка межевыми знаками и определению их координат или составлению иного описания местоположения границ;

- изготовлению карты (плана) земельного участка.

Проведение межевания необходимо в таких случаях, как:

- оформление сделки на земельный участок (купля-продажа, мена, дарение, аренда и др.);

- оформление прав на земельный участок (подготавливается кадастровый план для дальнейшей регистрации права);

- объединение или раздел земельного участка;

- уточнение границ земельного участка (увеличение участка или уменьшение его площади и др.);

- установление на местности границ участка (устанавливаются межевые знаки по границе участка при их отсутствии);

- разрешение земельных споров по границе участка (экспертиза для суда).

Межевание ведется в рамках работ по землеустройству в соответствии с Земельным и Градостроительным кодексами РФ, Положением о проведении территориального землеустройства, положением о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, инструкцией по межеванию земель и другими нормативно-техническими документами в сфере территориального землеустройства. Межевание земель выполняют проектно-изыскательные отделения Роснедвижимости, а также юридические и физические лица, получившие лицензии на право осуществления геодезической и картографической деятельности. Межевание земельного участка проводится в соответствии с заданием на выполнение работ.

Межевание объектов землеустройства проводится как:

1. как технический этап реализации утвержденных проектных решений о местоположении границ объектов землеустройства при образовании новых или упорядочении существующих объектов землеустройства (далее - установление на местности проектных границ объекта землеустройства); 2. как мероприятие по уточнению местоположения на местности границ объектов землеустройства при отсутствии достоверных сведений об их местоположении путем согласования границ на местности (далее - упорядочение на местности границ объекта землеустройства); 3. как мероприятие по восстановлению на местности границ объектов землеустройства при наличии в государственном земельном кадастре сведений, позволяющих определить положение границ на местности с точностью межевания объектов землеустройства (далее – восстановление на местности границ объекта землеустройства).

Подготовительные работы

В процессе подготовительных работ осуществляют сбор и анализируют следующие исходные материалы:

- проект землеустройства, материалы инвентаризации земель;

- постановление районной, городской (поселковой) или сельской администрации о предоставлении гражданину или юридическому лицу земельного участка;

- договоры купли-продажи и сведения о других сделках с земельным участком;

- выписки из книги регистрации земельного участка;

- сведения о наличии межевых споров по данному земельному участку;

- чертеж границ или кадастровые карты (планы) с границами земельного участка;

- топографические карты и планы;

- фотопланы и фотоснимки, приведенные к заданному масштабу;

- схемы и списки координат пунктов ГГС;

- схемы и списки координат пунктов ОМС;

- списки координат межевых знаков, затрагиваемых проектом землеустройства, а также проектные координаты вновь образуемого или трансформируемого земельного участка;

- сведения об особом режиме использования земель.

При установлении на местности проектных границ объекта землеустройства дополнительно к вышеперечисленным документам добавляется проект территориального землеустройства, а при упорядочении на местности границ объекта землеустройства добавляется землеустроительная и градостроительная документация, связанная с перераспределением земель в кадастровом квартале. Полевое обследование территории объекта землеустройства при проведении подготовительных работ включает выявление состояния межевых знаков, пунктов опорной межевой сети и иной геодезической основы. Результаты обследования опорной межевой сети и иной геодезической основы отражаются в техническом проекте. Полевое обследование пунктов геодезической опоры и межевых знаков.

Полевое обследование производят с целью проверки сохранности пунктов геодезической опоры, выбора наиболее выгодной технологии работ и размещения пунктов опорной межевой сети.

Результаты обследования отражаются на схемах ГГС, ОМС или ранее изготовленном чертеже границ земельного участка.

В результате полевого обследования выясняют возможности применения тех или иных методов и приборов для закрепления пунктов ОМС, межевых знаков и определения их координат.

Составляется акт проверки состояния ранее установленных граничных знаков земельного участка.

Формирование межевого дела

По завершению межевых работ производитель работ формирует и сдает в комитет по земельным ресурсам и землеустройству межевое дело, в которое включаются:

1) пояснительная записка;

2) копия или выписка из решений государственных, муниципальных и местных организаций о предоставлении земельного участка;

3) копии или выписки из документов, на основании которых установлен особый режим использования земель;

4) копия договора о купле-продаже, дарственной, завещания или другого документа (если такие действия осуществлялись);

5) справки о вкрапленных земельных участках;

6) списки координат пунктов ОМС;

7) списки координат межевых знаков;

8) акт проверки состояния ранее установленных границ земельного участка;

9) технический проект (задание) с рабочим (разбивочным) чертежом;

10) извещения о вызове собственников, владельцев и пользователей размежевываемого и смежных с ним земельных участков для участия в действиях по межеванию земель;

11) доверенности лицам, уполномоченным собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, на участие в установлении, согласовании и закреплении на местности границ размежевываемого земельного участка;

12) акт установления и согласования границ земельного участка;

13) акт о сдаче пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью;

14) акт контроля и приемки материалов межевания земель производителем работ;

15) чертеж границ земельного участка;

16) ведомость вычисления площади земельного участка;

17) акт государственного контроля за установлением и сохранностью межевых знаков

Межевое дело регистрируется и постоянно хранится в межевом архиве комитета по земельным ресурсам и землеустройству.

Глава 1. СИСТЕМЫ КООРДИНАТ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

Форма и размеры земли

Мысленно выберем на физической поверхности Земли некоторую точку и проведем через нее выпуклую поверхность, касательная к которой и любой точке перпендикулярна направлению отвесной линии. Полученная поверхность называется уровненной поверхностью.

Можно представить фигуру Земли в пиле геоида, образованного уроненной поверхностью, совпадающей о открытых морях и океанах с их спокойной поверхностью (без волн, приливов и течений) и продолженной под материками. Из-за неравномерного размещения масс в теле Земли фигура геоида будет очень сложная. Поэтому для описания физической поверхности Земли введена вспомогательная фигура — квазигеоид. Она совпадает с геоидом в открытых морях и океанах, а на суше отличается от поверхности геоида не более чем на несколько десятых долей метра в условиях равнинной местности и нескольких метров в горных районах. Преимущество представления фигуры Земли в виде квэзигеоила — в возможности строго связать его сложную геометрическую поверхность с более простой — поверхностью общего земного эллипсоида (ОЗЭ). представляющего собой замкнутую поверхность второго порядка, получаемую вращением эллипса вокруг его милой оси (рис. 1.1). Общий земной эллипсоид вполне определяется его большой а и малой Ь полуосями. Форму общего земного эллипсоида принято характеризовать большой полуосью а. Параметром, характеризующим фигуру эллипсоида, называют его сжатие

α = (α - b)/ α

Определяют также эксцентриситет эллипсоида

Геометрические параметры общего земного эллипсоида и его расположение в теле Земли зависят:

от массы и угловой скорости вращения ОЗЭ. Последние принимают равными массе и угловой скорости вращения Земли;

положения центра общего земного эллипсоида связано условием его совмещения с центром масс Земли;

направления оси вращения ОЗЭ параллельно направлению на Международное условное начало, принятому международной службой вращения Земли;

плоскости начального астрономического меридиана, т. е. линии на земной поверхности, все точки которой имеют одну и ту же астрономическую долготу, соответствующую долготе начального меридиана, проходящего через центр круглого зала Гринвичской обсерватории, расположенной вблизи Лондона (Англия).

Ранее параметры общего земною эллипсоида устанавливали и основном по наземным измерениям. Использование в последние десятилетия методов космической геодезии позволило уточнить параметры Земли С помощью искусственных спутников земли (ИСЗ) были получены тысячи спутниковых измерений, выполненных на суше и в море, после математической обработки которых были уточнены параметры общею земного эллипсоида, подучившего название П3-90 (Россия) В США такие были проведены соответствующие работы и получены параметры общею земного эллипсоида, названного WGS-84.

Основные характеристики параметров соответствующих общих земных эллипсоидов приведены далее.

Параметр ПЗ-90 WGS-84

Большая полуось а, м 6378136 6378137

Знаменатель сжатия 298,257839 298,257234

Эллипсоиды ПЗ-90 и WGS-84 довольно близки между собой, но все же имеют различия (см. разд. 1.5).

По параметрам общего земного эллипсоида устанавливают размеры и фигуру Земли в целом. В то же время каждая страна имеет свои, присущие только ей, физико-географические условия, включающие месторасположение ее территории на Земном шаре, геометрическую форму этой территории, особенности рельефа и т. п.

При решении геодезических, картографических, землеустроительных, кадастровых и других задач по обеспечению топогрофо - геодезическими данными различных отраслей народного хозяйства каждое государство обычно принимает вместо общею земного эллипсоида так называемый референц-эллипсоид.

В Российской Федерации и качестве референц-эллипсоила используют эллипсоид им. Ф. Н. Красовского (далее Красовского) с

параметрами: большая полуось 6 378 245м; сжатие 1: 298,3.

Ориентировку референц - элипсоида в теле Земли осуществляют по исходным геодезический датам: координатам начального пункта государстве иной геодезической сети (пункт Пулково вблизи Санкт - Петербурга), исходному азимуту и высоте поверхности эллипсоида над поверхностью квазигеода.

В то же самое время при решении большого количества практических задач, связанных с описанием положения объектов на земной поверхности и определенных их геометрических характеристик, фигуру Земли представляют в виде шара, равновеликого по объему общему земному эллипсоиду. Радиус такого шара приблизительно равен 6371,1 км.

Дата: 2019-04-23, просмотров: 894.