При создании опорной межевой сети с помощью навигационных спутниковых систем ее пункты стараются закрепить в местах, обеспечивающих широкий обзор небосвода. В качестве таких мест удобно использовать пункты, закрепляемые на крышах зданий, сооружений или иных аналогичных местах.

Допустим, что на территории поселения создана опорная межевая сеть класса ОМС1. При этом часть пунктов данной сети закреплена на крыше зданий (сооружений).

При использовании этих пунктов в качестве исходных при сгущении ОМС пунктами МСС может возникнуть необходимость решения так называемой задачи по передаче координат с вершины знака на землю.

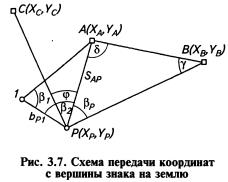

На местности, вблизи исходного пункта А (рис. 3.7) на расстоянии от него не менее удвоенного значения высоты этого пункта над поверхностью земли, закрепляют определяемый пункт Р. Его месторасположение на местности выбирают таким образом, чтобы с него был дополнительно виден еще один (помимо пункта А) исходный пункт с известными координатами, например В (см. рис. 3.7). При этом пункт В должен быть расположен как можно дальше от определяемого пункта, а также на местности закрепляют вспомогательную точку 1 (см. рис. 3.7).

Горизонтальное расстояние (базис) bp 1 между определяемым пунктом и вспомогательной точкой должно быть не менее полуторного значения расстояния от определяемого пункта до исходного А (см. рис. 3.7). Для нахождения искомых плоских прямоугольных координат ХР, YP пункта Р измеряют:

базис bp 1 между определяемым пунктом и вспомогательной точкой;

горизонтальные углы β1и β2 треугольника Р1А и угол βp (см. рис. 3.7).

Координаты пункта Р вычисляют в такой последовательности;

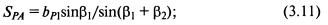

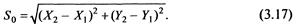

вычисляют так называемое «недоступное расстояние» — горизонтальное проложение SPA между определяемым и исходным А пунктами, решая треугольник 1АР по теореме синусов по формуле:

определяют горизонтальное проложение SBA и дирекционный угол ва линии ВА, решая по координатам Х B , YB пункта В и ХА, YA пункта А обратную геодезическую задачу;

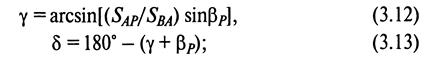

находят в треугольнике РАВ значения угла у при вершине В и примычного угла δ при вершине А (см. рис. 3.7) по формулам:

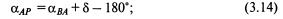

вычисляют дирекционный угол линии АР

вычисляют, решая прямую геодезическую задачу, по направлению АР координаты определяемого пункта:

Для контроля полевых измерений можно найти координаты пункта Р другим способом, например обратной угловой засечкой от исходных пунктов С, А и В. Для этого достаточно на определяемом пункте Р дополнительно измерить горизонтальный угол φ (см. рис. 3.7) между направлениями на исходные пункты А и С. В этом случае измерение горизонтальных углов на пункте Р выполняют методом круговых приемов. Возможно применение и других методов контроля определения искомых координат точки Р. Наиболее простой из них: решая обратную геодезическую задачу находят дирекционный угол арс направления PC , а затем вычисляют разность дирекционных углов

После этого сравнивают измеренный горизонтальный угол φ с вычисленным его значением  . Абсолютное расхождение измеренного и вычисленного значений этих углов не должно превышать значения, равного 3 тβ (где тβ — средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального угла).

. Абсолютное расхождение измеренного и вычисленного значений этих углов не должно превышать значения, равного 3 тβ (где тβ — средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального угла).

Точность определения положения пункта методом снесения координат с вершины знака на землю зависит от схемы соответствующего геодезического построения.

При прочих равных условиях необходимо:

построить по возможности равносторонний вспомогательный треугольник 1АР,

выбрать такое положение пункта Р, чтобы угол βр (см. рис. 3.7) был бы близок к прямому (линия АР должна быть примерно перпендикулярна линии РВ).

4.Вычисляют дирекционный угол линии АР:

При создании межевой съемочной сети в виде теодолитного (полигонометрического) хода может возникнуть задача по его привязке к исходным пунктам в виде стенных знаков.

Наиболее распространенные способы привязки ходов МСС к различным системам стенных знаков приведены далее. Сначала определяют плоские прямоугольные координаты начальной Н или конечной К точек теодолитного хода.

Любую из этих точек располагают на расстоянии 10...20 м от исходного стенного знака. С нее, например начальной Н, должен быть виден и еще один пункт исходной геодезической сети. Таким пунктом может служить и наиболее удаленный от точки Н стенной знак.

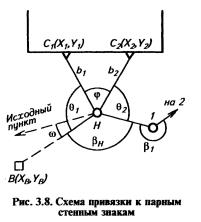

Рассмотрим порядок привязки начальной (конечной) точки хода к парным, стенным знакам (рис. 3.8).

Устанавливают теодолит в удобном для дальнейшей работы месте против стенного знака, но не менее чем в 20 м от него. Как отмечалось ранее, с этого места должен быть виден другой исходный пункт геодезической сети.

Схема привязки к парным стенным знакам С1 и С2 показана на рисунке 3.8. Начальная точка хода, над которой центрирован теодолит, на рисунке 3.8 обозначена точкой Н. Второй пункт, используемый в дальнейшем для ориентирования теодолитного хода, — исходный пункт В. При привязке измеряют (см. рис. 3.8): примычный горизонтальный угол βн, горизонтальный угол φ между направлениями с точки H стояния теодолита на исходные стенные знаки и горизонтальные расстояния b 1 , b 2 до соответствующих стенных знаков. Координаты начальной точки хода Н (см. рис. 3.8) вычисляют следующим образом. По исходным координатам X 1 , Y 1 и Х2, Y 2 соответственно стенных знаков С1 и С2 вычисляют горизонтальное проложение S 0 между ними

Это же горизонтальное расстояние находят по результатам измерений, используя формулу

Если разность

но абсолютной величине не превышает 4 мм, то считают, что измерения горизонтальных расстояний b 1 и b 2, а также угла φ выполнены правильно.

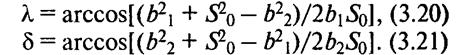

Рассмотрим треугольник HCXC 2 (рис. 3.9). В нем известны основание So, длины b 1 и b 2 соответствующих боковых сторон и угол φ между ними. Вычислим два других угла в этом треугольнике по формулам:

Далее необходимо определить дирекционный угол αс, - с2 стороны С1, С2 треугольника. Его можно вычислить по исходным координатам точек C1 и С2, решив обратную геодезическую задачу.

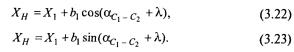

Координаты Хн, YH начальной точки хода Н определим по координатам Х1 и Y 1 исходного стенного знака С1 решая прямую геодезическую задачу и используя ранее вычисленный угол А и измеренное расстояние b 1 .

Получим:

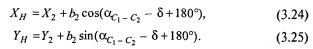

Для контроля вычислений координаты начальной точки Н определяют по координатам Х2, Y 2 стенного знака С2. Имеем:

Расхождение между координатами начальной точки хода, вычисленными по этим формулам, не должно превышать 1...2см. Если это условие выполняется, то за окончательное значение абсциссы и ординаты определяемой точки Н принимают среднее арифметическое из двух их определений. Для ориентирования теодолитного хода используют измеренный примычный горизонтальный угол βH (см- Рис- 3.8). Вначале вычисляют дирекционный угол а H 1 первой стороны HI теодолитного хода по формуле:

где αBH дирекционный угол стороны ВН; βH— правый горизонтальный угол.

Дирекционный угол авн находят из решения обратной геодезической задачи по плоским прямоугольным координатам Хн, YH начального пункта Н и Х B , YB конечного пункта В. Для контроля измерений дополнительно требуется иметь прямую видимость с начального пункта Н на исходный (см. рис. 3.8) с целью измерения горизонтального угла ω. Абсолютное значение разности между измеренным и вычисленным значениями этого угла (см. решение предыдущей задачи) не должно превышать 3mβ, где — mβ средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального угла.

3. ? Точность определения положения стенных знаков.

Глава 4 КАДАСТРОВЫЕ КАРТЫ (ПЛАНЫ) И ИХ ТОЧНОСТЬ

4.1 Топографические карты и планы

Топографической картой называют построенное в картографической проекции, уменьшенное, обобщенное изображение поверхности Земли, поверхности другого небесного тела или внеземного пространства, показывающее расположенные на них объекты в определенной системе условных знаков.

Топографический план — картографическое изображение на плоскости в ортогональной проекции в крупном масштабе ограниченного участка местности, в пределах которого кривизну уровенной поверхности не учитывают.

На топографических картах и планах отображают все объекты и участки местности, предусмотренные для конкретных масштабов действующими условными знаками, являющимися своеобразным языком карт (планов).

Для топографических карт и планов применяют единую систему условных знаков, которая основана на следующих основных положениях:

- каждому условному знаку всегда соответствует определенный объект или явление земной поверхности;

- условный знак должен быть уникален;

- на картах (планах) разных масштабов условные знаки аналогичных объектов по возможности должны отличаться только размерами;

- число условных знаков на топографических картах и планах мелких масштабов должно быть меньше, чем на картах и планах крупного масштаба (за счет замены индивидуальных обозначений их собирательными обозначениями).

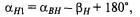

Важно то обстоятельство, что таблицы условных знаков имеют значение государственных и отраслевых стандартов. Фрагмент топографического плана масштаба 1 : 2000, составленный на землях поселений (застроенной территории), показан на рисунке 5.1.

Условные знаки распределены по трем группам масштабов

1 : 500—1 :5000; 1 :10 000; 1 :25 000—1 :100 000 и их подразделяют на масштабные, изображающие размеры и форму объектов земной поверхности в масштабе данной карты, и внемасштабные, используемые для изображения на карте (плане) объектов, не выражающихся в масштабе карты (плана).

Внемасштабные условные знаки используют также и для изображения линейных объектов (дорог, небольших рек и т. п.), ширина которых в масштабе не выражается. В этом случае геометрическая ось условного знака должна соответствовать положению геометрической оси объекта местности, представленному в соответствующей картографической проекции. Надписи и пояснительные подписи, которые, как правило, передаются в виде общепринятых сокращений, дополняют изображения объектов и явлений более подробными сведениями.

На всех топографических картах (планах) показывают: геодезические пункты, населенные пункты и отдельные строения, промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты, железные дороги и сооружения при них, шоссейные и грунтовые дороги, гидрографию, объекты гидротехнического и водного транспорта, объекты коммунального хозяйства и связи, другие объекты, а также рельеф и растительность.

Подчеркнем, что на топографических планах (картах) не изображают границы земельных участков и других объектов недвижимости. Поэтому их нельзя в полной мере использовать при составлении соответствующих документов кадастра объектов недвижимости.

Топографические карты больших территорий для удобства пользования издают отдельными листами ограниченного формата, объединяемыми в общую многолистную карту единой системой разграфки. Для топографических карт применяют трапециевидную (градусную) систему разграфки. В ней рамками отдельных листов являются линии меридианов и параллелей.

Содержание топографических планов 1 : 500— 1 : 5000 отличается большой подробностью по сравнению с топографическими картами более мелких масштабов. На них особенно детально показывают выражающиеся в крупных масштабах здания, постройки, объекты коммунального хозяйства и связи. Эти объекты обычно наносят на планы по координатам. Для планов масштаба 1 : 2000 включительно изображают такие объекты, как навесы на столбах, подвальные люки, электрические фонари на столбах электролиний, телефонные будки и др.

Существенная особенность содержания планов масштабов 1 : 500— 1 : 5000 — почти одинаковое графическое изображение условными знаками природных объектов: гидрографии, рельефа, растительности и т. п. Например, при отображении леса показывают на плане породу леса, среднюю высоту деревьев, толщину их на высоте груди, а также выделяют контуры вырубок, поляны, находящиеся среди леса и др. Наименьшая площадь контуров, изображаемая на планах для хозяйственно ценных участков, равна 20 мм2, а для участков, не имеющих хозяйственного значения, — 50 мм2.

План местности характеризуется основными свойствами:

расстояния на плане пропорциональны горизонтальным проложениям линий местности;

горизонтальные углы с вершиной в любой точке плана равны соответствующим горизонтальным углам на местности;

масштаб плана есть величина постоянная и равная отношению длины отрезка на плане к его горизонтальному проложению на местности.

4.2 План (карта) границ земельного участка

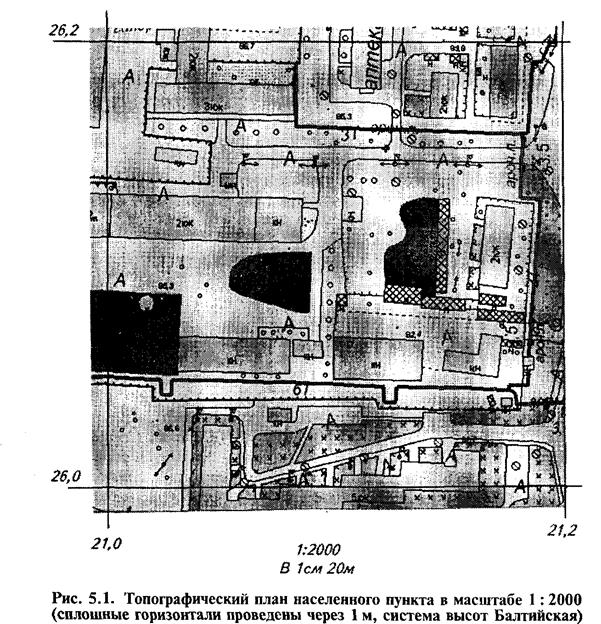

Основная пространственная единица кадастра объекта недвижимости - земельный участок, являющийся частью земной поверхности (в том числе поверхностный слой почвы), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным государственным органом, а также все, что находится над и под его поверхностью, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. План (карта) границ земельного участка — документ, отображающий в графической форме местоположение и границы земельного участка, а также его размер в виде соответствующих геодезических данных. На плане (карте) земельного участка показывают: его кадастровый номер; границы и номера межевых знаков; размеры в виде площади, дирекционных углов и горизонтальных проложений; описание смежных земельных участков; выходы сетки координат; направление «Юг-Север»; численный масштаб.

Дирекционные углы и горизонтальные проложения на плане (карте) земельного участка показывают в табличной форме. При этом дирекционные углы записывают в формате градусы и минуты с округлением до 0,1 минуты. Горизонтальные проложения округляют до 0,01 м. План (карту) границ земельного участка составляют в масштабе, удобном для его размещения на одном листе формата А4 или АЗ. Допускается также размещение описания смежных земельных участков и таблицы геодезических данных на нескольких листах. Если граница земельного участка установлена для отдельной части его периметра, то в этом случае площадь не вычисляют и на плане (карте) не показывают. При необходимости на план (карту) границ земельного участка могут быть дополнительно нанесены прилегающие к нему объекты местности (улицы, проезды, отдельные здания и др.), необходимые для лучшего понимания его месторасположения. Пример оформления плана границ земельного участка, отведенного под индивидуальное строительство, показан на рисунке 5.6.

%

4.3 План (карта) земельного участка

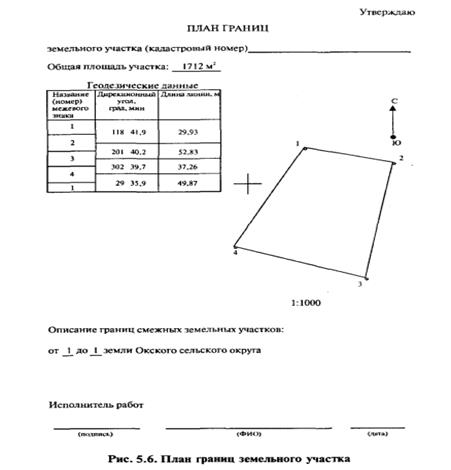

Карта (план) земельного участка — документ, отображающий в графической и текстовой форме местоположение, площадь, границы земельного участка и границы земель, ограниченных в использовании и обремененных правами других лиц, а также размещение объектов недвижимости, прочно связанных с земельным участком. Карту (план) земельного участка составляют, если это предусмотрено заданием на выполнение работ по межеванию земельных участков (см. гл. 6).

Карта (план) объекта землеустройства наряду со сведениями, показанными на плане (карте) границ объекта землеустройства (см. разд. 5.3), содержит дополнительно данные: о границах частей земельного участка, ограниченных в использовании и обремененных сервитутами и о границах объектов недвижимого имущества (жилые и нежилые постройки), прочно связанных с земельным участком.

Карту (план) земельного участка изготавливают в условных знаках и обозначениях, применяемых при проведении топографических съемок, и она должна содержать информацию об объектах недвижимости на момент проведения межевых работ. Масштаб ее выбирают в зависимости от размера и конфигурации земельного участка с таким расчетом, чтобы на карте (плане) удобно, без потери детальности, отображалась соответствующая информация об объектах недвижимости.

Карту (план) земельного участка составляют, используя сведения государственного земельного кадастра, а также на основе имеющегося картографического материала или геодезических измерений, выполненных при межевании земельного участка. Площади земельного участка под объектами недвижимости или земельных участков, ограниченных в использовании и обремененных сервитутами, вычисляют аналитическим способом по плоским прямоугольным координатам их характерных точек или по результатам натурных обмеров недвижимости. Вычисленные площади объектов недвижимости на карте (плане) земельного участка не отражают, но учитывают при формировании землеустроительного дела (см. гл. 6). Карту (план) земельного участка используют также при составлении соответствующей дежурной кадастровой карты (см. разд. 5.6). В качестве примера показан план земельного участка и прочно связанных с ним объектов недвижимого имущества в виде жилых и нежилых зданий (рис. 5.7).

4.4 Кадастровый план земельного участка

Кадастровый план земельного участка (КПЗУ) относится к производным документам ГЗК. Он представляет собой единый документ, состоящий из совокупности разделов и форм, для заполнения которых используют бланки установленного образца, и предназначен для отражения определенных групп характеристик поставленного на государственный учет земельного участка. КПЗУ имеет следующие разделы:

- общие сведения о земельном участке (местоположение, категории земель, площадь земельного участка, ставки земельного налога, сведения о правах и т. п.);

- план границ земельного участка;

- сведения о частях и обременениях;

- план границ части земельного участка;

- описание поворотных точек земельного участка.

Если материалы кадастрового плана земельного участка необходимо дополнить сведениями об объектах недвижимости, прочно с ним связанных (зданиях, сооружениях, инженерных подземных коммуникациях и т. п.), то необходимые для этого геодезические данные можно получить на основе использования карты (плана) земельного участка (см. разд. 5.4) или при межевых работах (см. гл. 6).

Кадастровый план земельного участка должен соответствовать требованиям Единой системы технологической документации, утвержденной соответствующим Федеральным органом РФ по кадастрам объектов недвижимости.

Дежурные кадастровые карты

С целью графического изображения сведений об объектах недвижимости используют дежурные кадастровые карты (ДКК), которые являются одной из основных и обязательных форм представления пространственных данных и других сведений о земельных участках и территориальных зонах как объектах кадастрового учета. Дежурная кадастровая карта состоит из сложных документов-разделов, каждый из которых отражает сведения о месторасположении и границах учтенных земельных участков одного кадастрового квартала. На дежурной кадастровой карте (плане) оперативно, по мере поступления, отображают сведения о положении на местности: пунктов опорной межевой сети; объектов административно-территориального деления; объектов кадастрового зонирования; земельных участков; межевых знаков; территориальных зон; объектов местности, с которыми связаны учтенные в государственном земельном кадастре территориальные зоны; других объектов местности, с которыми связаны земельные участки.

Дежурные кадастровые карты представляют собой систему листов карт, составленных на территорию кадастрового округа, района, квартала в единой для всей территории кадастрового зонирования системе координат.

Дежурные кадастровые карты для отображения сведений о земельных участках, расположенных на незастроенных территориях, ведут в масштабах 1: 10 ООО — 1: 100 ООО, а на застроенной — в масштабах 1: 500 — 1: 2000. Для систематизации листов ДКК создают и ведут картосхему.

С целью отображения сведений о земельных участках, расположенных на незастроенных территориях, ДКК составляют в регулярной единой системе разграфки и номенклатуры листов и покрывают всю территорию муниципального образования без разрывов и перекрытий.

Номенклатура листов дежурной кадастровой карты, создаваемой для незастроенной территории, состоит из кадастрового обозначения территории кадастрового зонирования и идентификатора листа карты в системе карт, принятой на этой территории. На застроенной территории номенклатура листа состоит из полного кадастрового номера объекта кадастрового зонирования, граница которого совпадает с границей данной застроенной территории и порядкового номера листа дежурной кадастровой карты этой территории. Размеры листов дежурных кадастровых карт незастроенных территорий должны соответствовать размерам листов, установленным для масштабов 1: 10000 — 1:100000. При этом рамками этих листов являются соответствующие линии меридианов и параллелей, а подписи рамки листа карты и зарамочного оформления должны отражать местную систему координат, установленную для данного муниципального образования.

При создании ДКК используют: карты (планы) границ земельных участков; топографические карты (планы) населенных пунктов и других территорий; планы красных линий застройки; проектные планы застройки территорий; сельскохозяйственные и иные карты (планы) специального назначения.

Масштаб исходных картографических материалов должен быть не мельче масштаба создаваемой дежурной кадастровой карты.

Ведение и обновление ДКК заключается в оперативном отображении сведений об учтенных в системе ГЗК объектах территориального и кадастрового зонирования, а также земельных участках. На нее наносят границы кадастрового квартала картографическими средствами. Также отражают сведения в соответствующих формах о земельных участках (частях), учитываемых в Государственном реестре земель кадастрового района (ГРЗ КР); изменениях, учтенных в ГРЗ КР земельных участков или их частях и др.

Формы ДКК хранят в файловых папках, которые размещают II файловой книге кадастрового квартала.

Цифровые модели местности

Развитие автоматизированных систем сбора и обработки пространственной информации о земельных участках и прочно связанных с ним объектов недвижимости привело к использованию цифровых моделей местности как формы представления разнообразных сведений, к которым относятся: местоположение, геометрическая форма, площадь, категории земель, сведения о правах и т. п.

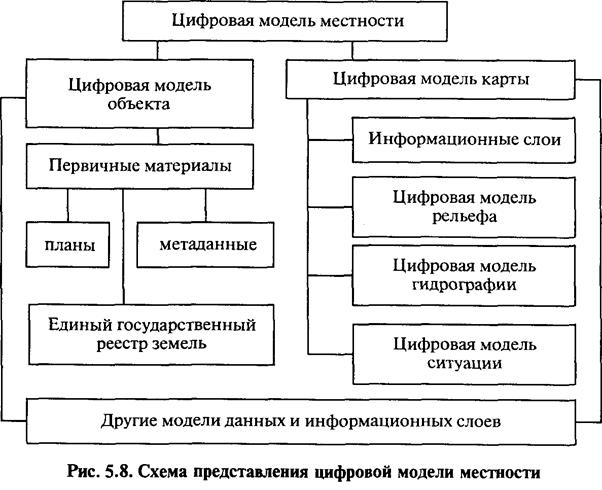

Цифровая модель местности (ЦММ) — цифровая модель, содержащая данные об объектах местности и ее характеристиках. Схема представления данных об объектах местности в виде их цифровых моделей местности показана на рисунке 5.8.

Цифровые модели местности системно объединяют метрическую и семантическую информации о расположенных на местности объектах, в том числе земельных участках, и их отношениях.

Метрическая информация о земельном участке отражает его пространственное положение в определенной системе координат, а семантическая информация — сущность и характеристики земельного участка.

В цифровой модели отношения между земельными участками подразделяют на три типа: пространственные, топологические, «целое-часть» (например, граница земельного участка — поворотная точка границы), классы и подклассы (земельные участки, границы, объекты недвижимости и т. п.).

Пространственные отношения характеризуют взаимное положение земельных участков, топологические — отношения между двумя или несколькими земельными участками.

Земельные участки, представленные в виде цифровой модели, являются целостными структурами, обладающими пространственной связанностью (отношениями) составляющих их частей и существенных свойств. Элементарное звено ЦММ — точечный объект, который, как правило, формируют по результатам геодезических, фотограмметрических и картометрических работ, а также по соответствующим сведениям других источников информации, например Единого государственного реестра земель.

Более сложный объект может быть представлен (как совокупность точечных объектов) в виде линейных, условно-линейных, площадных, а также комплексных объектов. Формируют их на основе собранной метрической и семантической информации, содержащейся в его описании в соответствии с установленной системой классификации и кодирования.

Одна из возможных структур формализованного описания точечного объекта в цифровой модели местности показана на рисунке 5.9.

Как видно, описание объекта включает в себя семантическую, метрическую и служебную информации. С целью обеспечения возможности последующего построения объекта на соответствующем носителе (бумажном, на экране ПЭВМ к т. п.) каждый объект в цифровой модели местности представляют средствами математического и топологического описания в виде некоторого ориентированного контура, дуги которого соответствуют отдельным точкам или частям этого контура (рис. 5.10).

Описанную ранее ЦММ дополняют атрибутивными данными, характеризующими некие связи между объектами, которые не могут быть показаны в графическом виде. Атрибутивными данными служат: символы; названия; статистическая информация; коды объектов; графические признаки, например, цвет и т. п.

Атрибутивные данные хранятся в цифровой модели в виде специальной таблицы атрибутов. При этом каждому объекту соответствует строка таблицы, а соответствующим тематическим признакам — ее столбец. При классификации тематических данных они, как правило, типизированы, разделены на группы и связаны с пространственными данными об объектах. При этом одна тематическая характеристика может относиться к нескольким пространственным объектам.

Включив в состав цифровых моделей местности атрибутивные данные, можно разделить всю информационную базу цифровой модели на отдельные слои цифровой картографической информации. Каждый слой будет состоять из совокупности объектов и их элементов, объединенных каким-либо признаком или группой признаков.

При земельно-кадастровых работах, а также мероприятиях по рациональному использованию и управлению земельными ресурсами цифровые модели могут быть представлены следующими атрибутивными данными:

- сведениями о границах земельных участков;

- местоположении земельных участков, объектов недвижимости, зон ограничений, обременений и сервитутов;

- границах территориальных зон;

- характеристиках качественной оценки земельных участков;

- данных экономической оценки земельных участков и др.

При формировании соответствующего слоя цифровой модели местности необходимое обобщение выполняют, используя информацию:

- характеризующую отдельные свойства элементов местности;

- представляющую упорядоченную совокупность свойств этих

элементов;

- обобщающую данные об элементах местности в пределах каждого из объектов;

- характеризующую все объекты в пределах заданной территории.

4.7 Э лектронные карты и планы

Один из основных методов отображения пространственных данных, сформированных в виде цифровых моделей местности, — представление соответствующих сведений в виде электронной карты (плана).

Электронная карта — цифровая картографическая модель, визуализированная или подготовленная к визуализации на экране средствами отображения информации в специальной системе условных знаков. Объектом электронной карты является структурная единица цифровой модели местности, отображающая объект местности или другую информацию, обязательную для отображения на карте.

Независимо от методов и технических средств, с помощью которых была создана электронная карта (план), она должна удовлетворять следующим основным требованиям:

- по содержанию, проекции, системе координат и высот, номенклатуре и точности электронные карты должны полностью отвечать требованиям, предъявляемым к традиционным картам;

- при создании электронных карт необходимо использовать единую систему классификации и кодирования информации об объектах местности;

- условные знаки электронной карты должны быть стандартными.

Информацию на электронных картах предоставляют в виде метаданных, т. е. данных, которые позволяют описывать содержание, объем, положение в пространстве, качество (точность, достоверность, полноту и современность) и другие характеристики электронных карт. Метаданные имеют следующие разделы:

- общие данные (название метаданных, название и адрес организации, представившей метаданные сведения об организации, изготовившей электронную карту, полнота данных и др.);

- геодезическая информация (геодезические параметры Земли, земные эллипсоиды, системы координат и высот, каталоги координат пунктов геодезических сетей и др.);

- картографическая информация;

- другая информация.

Раздел картографической информации метаданных электронных карт содержит сведения: о масштабе, номенклатуре, проекции, компоновке, разграфке, виде картографической сетки, координатах углов рамки листа, способах отображения рельефа, а так же других данных, сведений, позволяющих составить электронную карту. Картографическая информация должна быть соответствующим образом организована. При этом правила цифрового описания картографической информации должны удовлетворять следующим требованиям:

- метрическое описание объекта, получаемое с исходного материала, должно в необходимой степени соответствовать положению этого объекта на местности;

- между условным знаком и объектом классификатора топографической информации должно устанавливаться однозначное соответствие посредством кода и необходимых семантических характеристик;

- цифровое описание однотипных объектов должно быть идентичным и независимым от методов, технологий и технических средств получения информации;

- цифровое описание должно быть сбалансированным, т. е. наиболее оптимально учитывать различные требования технологии формирования изображения.

При работе с электронной картой (планом) цифровое описание картографической информации сопоставляют с некоторой картиной, зрительно воспринимаемой человеком. По сути, это сопоставление и является принципиальным отличием визуальной информации от числовой, логической, символьной или какой-нибудь другой. В электронных картах структурное описание изображений сводится к представлению формы, составляющих его объектов и описанию отношений между ними. Форма каждого объекта описывается множеством его граничных точек. В памяти ПЭВМ это множество задается, как правило, в виде упорядоченного списка, где каждый элемент соответствует определенной граничной точке и представляет ее координаты, которые подразделяют на несколько видов.

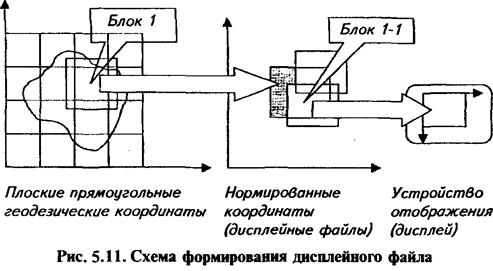

На уровне пользователя координаты задают в единицах, которые являются естественными для данного приложения цифровой карты, например плоскими прямоугольными геодезическими координатами.

При построении изображения электронной карты на устройстве отображения (экране монитора) указанные координаты преобразуют в физическое адресное пространство устройства отображения. Одновременно с целью устранения аппаратной зависимости дальнейших геометрических и видовых преобразований и их упрощения физические координаты нормируют.

Любое устройство представления информации имеет «поле вывода» — область внутри пространства нормированных координат, куда после преобразования помещается «окно вывода». С этой целью эти координаты заново преобразуются, в результате отображаемое электронной картой пространство делится на локальные фрагменты, как правило, прямоугольной формы.

В качестве соответствующего нормирования при создании электронных карт используют отдельные геометрические параметры территориальных единиц, например картографической трапеции, кадастровой зоны, отдельного земельного участка.

Основные этапы формирования нормированных координат дисплейного файла показаны на рисунке 5.11.

Чтобы представить визуальную информацию в цифровой форме, необходимо перейти к дискретной форме пространства (плоскости). Наиболее просто и естественно этого можно достичь с помощью координатной сетки, образованной линиями, декартовой системы координат — устройства представления визуальной информации

Дата: 2019-04-23, просмотров: 1574.