При очень активном восстановлении пула ферредоксина происходит перенос электронов с ферредоксина на О2 с образованием H2O (так называемая реакция Мелера). Однако в условиях реакции Мелера соотношение АТФ/АДФ очень велико, так что имеющегося количества АДФ недостаточно для синтеза АТФ, и, как следствие, на мембране тилакоида создаётся очень высокий протонный градиент. В результате реакции происходит образование супероксид-анион-радикала O2-·, который превращается в O2 и H2O2 под воздействием фермента супероксиддисмутазы, а перекись превращается в воду ферментом аскорбатпероксидазой.

Ещё один фермент, участвующий в псевдоциклическом транспорте, - терминальная оксидаза хлоропластов, гомологичная альтернативной оксидазе растительных митохондрий. Она окисляет пул пластохинона с участием кислорода, образуя воду и рассеивая энергию в форме тепла.

Фотосинтезирующие бактерии способны осуществлять фотофосфорилирование (как циклическое, так и нециклическое), однако у них присутствует только один фотосинтетический реакционный центр, схожий по строению с фотосистемой I или II высших растений. Поскольку такие бактерии не могут использовать воду как неисчерпаемый источник электронов, в процессе бактериального фотосинтеза не выделяется кислород, и такой фотосинтез является аноксигенным. Бактерии, осуществляющие нециклическое фотофосфорилирование, используют в качестве доноров восстановительных эквивалентов (то есть, электронов или атомов водорода) сероводород или другие соединения серы. Исключением являются цианобактерии, которые обладают двумя фотосистемами и способны осуществлять оксигенный фотосинтез подобно водорослям и высшим растениям.

Пурпурные бактерии, зелёные серобактерии и гелиобактерии, галоархеи используют различные по форме, но сходные по энергетике процессы.

У живых организмов обнаружено два типа пигментов, способных выполнять функцию фотосинтетических антенн. Эти пигменты поглощают кванты видимого света и обеспечивают дальнейшее запасание энергии излучения в виде энергии электрохимического градиента H+ на биологических мембранах. У подавляющего большинства организмов роль антенн играют хлорофиллы; менее распространен случай, при котором в качестве антенны служит производное витамина А, ретиналь.

Хлорофилльный фотосинтез отличается от бактериородопсинового значительно большей эффективностью запасания энергии. На каждый поглощённый квант излучения против градиента переносится не менее одного H+, и в некоторых случаях энергия запасается в форме восстановленных соединений (ферредоксин, НАДФ).

Оксигенный (или кислородный) фотосинтез сопровождается выделением кислорода в качестве побочного продукта. При оксигенном фотосинтезе осуществляется нециклический электронный транспорт, хотя при определённых физиологических условиях осуществляется исключительно циклический электронный транспорт. В качестве донора электронов при нециклическом потоке используется крайне слабый донор электронов - вода.

Оксигенный фотосинтез распространён гораздо шире. Характерен для высших растений, водорослей, многих протистов и цианобактерий.

Фотосинтез - процесс с крайне сложной пространственно-временной организацией.

Разброс характерных времен различных этапов фотосинтеза составляет 19 порядков: скорость процессов поглощения квантов света и миграции энергии измеряется в фемтосекундном интервале (10−15 с), скорость электронного транспорта имеет характерные времена 10−10−10−2 с, а процессы, связанные с ростом растений, измеряются днями (105−107 с).

Также большой разброс размеров характерен для структур, обеспечивающих протекание фотосинтеза: от молекулярного уровня (10−27 м3) до уровня фитоценозов (105 м3).

В фотосинтезе можно выделить отдельные этапы, различающиеся по природе и характерным скоростям процессов:

· Фотофизический;

· Фотохимический;

· Химический:

· Реакции транспорта электронов;

· «Темновые» реакции или циклы углерода при фотосинтезе.

На первом этапе происходит поглощение квантов света пигментами, их переход в возбуждённое состояние и передача энергии к другим молекулам фотосистемы (пластохинон).

На втором этапе происходит разделение зарядов в реакционном центре. Молекула воды теряет электрон под воздействием катиона-радикала, образовавшегося из молекулы хлорофилла после потери ей своего электрона и передачи его пластохинону на первом этапе: Затем образовавшиеся гидроксильные радикалы под воздействием положительно заряженных ионов марганца преобразуются в кислород и воду. Одновременно с этим процессом происходит перенос электронов по фотосинтетической электронотранспортной цепи, что заканчивается синтезом АТФ и НАДФН. Первые два этапа вместе называют светозависимой стадией фотосинтеза.

Третий этап заключается в поглощении второй молекулой хлорофилла кванта света и передаче ею электрона ферредоксину. Затем хлорофилл получает электрон после цепи его перемещений на первом и втором этапах. Ферредоксин восстанавливает универсальный восстановитель НАДФ.

Четвёртый этап происходит уже без обязательного участия света и включает в себя биохимические реакции синтеза органических веществ с использованием энергии, накопленной на светозависимой стадии. Чаще всего в качестве таких реакций рассматривается цикл Кальвина и глюконеогенез, образование сахаров и крахмала из углекислого газа воздуха.

Хлоропласты.

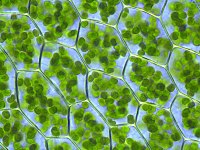

Хлоропласты в клетках листа

В хлоропластах имеются свои ДНК, РНК, рибосомы (типа 70s), идёт синтез белка (хотя этот процесс и контролируется из ядра). Они не синтезируются вновь, а образуются путём деления предшествующих. Всё это позволило считать их потомками свободных цианобактерий, вошедших в состав эукариотической клетки в процессе симбиогенеза.

Дата: 2019-03-05, просмотров: 277.