Термин наука может пониматься в трех смыслах: как социальный институт, как отрасль духовного производства и как система знаний.

1. Наука (как социальный институт) - система организаций, учреждений вырабатывающих, распространяющих и внедряющих знания, а также норм и принципов, регулирующих их деятельность.

2. Наука (как духовное производство) - особый тип духовной деятельности, направленной на получение достоверного и обоснованного знания.

3. Наука (как система знаний) - упорядоченная система обоснованных знаний, выраженных в абстрактно - логической форме.

Отличительные черты науки:

1. Обоснованность - любое утверждение, принимаемое наукой, должно иметь свое доказательство.

2. Универсальность - знание, полученное в одной области, должно быть применимо ко всем подобным.

3. Системность - научные знания упорядочены, выражаются в форме теории.

4. Объективность - наука стремиться к объективному, не зависящему от воли познающего субъекта, знанию.

5. Безграничность - наука постоянно развивается, любая теория не претендует на абсолютность и может быть опровергнута.

6. Математизация и формализация - точность в науке достигается за счёт использования формализованных языков и языка математики.

7. Терминологический аппарат - научные понятия, зафиксированные на теоретическом уровне.

Функции науки:

1. Познавательная - описание и объяснение окружающего мира, общества и человека (реализуется, в основном, в фундаментальных науках).

2. Практически - действенная - участие в преобразующей деятельности общества (реализуется, в основном, в прикладных науках).

3. Прогностическая - предсказание явлений в будущем.

4. Социальная - содействие в развитии общества.

5. Культурно - мировоззренческая - формирование научного мировоззрения.

Фундаментальные науки глубоко погружаются в объект исследования и дают основу прикладным наукам. Прикладные науки применяют свои знания на практике.

Уровни научного знания. Выделяют два уровня научного знания - эмпирический и теоретический.

1. Эмпирический уровень характеризуется непосредственным познанием внешних сторон объектов, выявлением наблюдаемых фактов и фиксацией закономерностей.

Формы эмпирического познания - научный факт и эмпирический закон. Эмпирическое познание использует методы:

а) наблюдение;

б) эксперимент;

в) измерение;

г) описание;

д) сравнение и др.

2. Теоретический уровень осуществляет опосредованное познание, проникает в сущность явлений и объясняет их.

Формы теоретического уровня познания - закон, гипотеза, теория. Теоретическое познание использует методы:

а) дедукция;

б) индукция;

в) абстрагирование;

г) идеализация;

д) систематизация и др.

Помимо эмпирических и теоретических методов, существуют универсальные методы, применение которых возможно на любом из данных уровней.

К ним относятся:

а) аналогия;

б) анализ;

в) синтез;

г) классификация;

д) моделирование.

Виды наук.

Традиционно выделяют естественные и социально-гуманитарные науки.

1. Естественные науки изучают природные объекты и явления. Их основная задача - объяснение универсальных, повторяющихся закономерностей.

2. Социально - гуманитарные науки изучают общество и объекты культуры.

Социальное познание - изучение объективных законов функционирования общества, его институтов, а также социальных групп и индивидов в рамках общества.

Особенности социального познания:

1. Совпадение субъекта и объекта познания.

2. Особая сложность объекта познания - общества, состоящего и множества подсистем;

3. Ценностная нагруженность познания;

4. Влияние процесса познания на объект;

5. Затруднённость проведения эксперимента

Социальная ответственность учёного - ответственность учёных за неоднозначные последствия своих открытий и внедрения их в практику.

Образование, его значение для личности и общества.

Образование - целенаправленная познавательная деятельность людей по получению и передаче знаний, умений и навыков, либо по их совершенствованию.

Функции образования:

§ экономическая - передача и освоение навыков профессиональной деятельности;

§ социальная - социализация личности и воспроизводство социальной структуры общества;

§ культурная - передача и освоение достижений духовной культуры предыдущих поколений.

Система образования - совокупность образовательных программ и стандартов, сеть образовательных учреждений и органов управления, а также комплекс принципов, определяющих ее функционирование.

Требования общества к образованию выражаются в системе принципов государственной образовательной политики.

В настоящее время образовательная политика в РФ строится на следующих принципах:

1) гуманистический характер образования;

2) приоритет общечеловеческих ценностей;

3) право личности на свободное развитие;

4) единство федерального образования при праве на своеобразие образования национальных и региональных культур;

5) общедоступность образования;

6) адаптивность системы образования к потребностям обучаемых;

7) светский характер образования в государственных учреждениях;

8) свобода и плюрализм в образовании;

9) демократический, государственно - общественный характер управления и самостоятельность образовательных учреждений.

Ступени образования в РФ:

1. Дошкольное.

2. Общее (школьное, среднее).

а) начальное (1 - 4 кл.);

б) основное общее (5 - 9 кл.);

в) полное (среднее) общее (10 - 11 кл.).

3. Профессиональное:

а) начальное;

б) среднее;

в) высшее;

г) послевузовское.

4. Дополнительное.

Тенденции в развитии образования:

а) демократизация системы обучения и воспитания (общедоступность);

б) гуманитаризация процесса образования (повышенное внимание к гуманитарным дисциплинам);

в) гуманизация процесса образования;

г) компьютеризация процесса образования;

д) интернационализация процесса образования;

е) непрерывное образование;

ж) рост продолжительности образования.

Важнейшим путём получения образования является самообразование - получение знаний без непосредственного контроля и помощи учителей и педагогов.

Религия.

Религия - система верований в сверхъестественное, обрядовых действий, традиций, религиозных институтов.

Основа любой религии - вера в сверхъестественное.

Исторические формы религии.

§ тотемизм - поклонение рода, племени животному или растению как своему мифическому предку и защитнику. Тотемизм связан с магией (колдовством) - действия и обряды, совершаемые с целью повлиять сверхъестественным путем на окружающий мир;

§ фетишизм (от слова «фетиш» - магическая вещь) - вера в магические свойства различных предметов;

§ анимизм (от лат. anima - душа) - вера в духов и всеобщую одухотворенность природы.

На этом этапе постепенно происходит антропоморфизация - перенос на богов свойственных человеку качеств и внешнего вида. Кроме того, боги становятся более могущественными и обретают большую ответственность - появляется политеизм;

§ политеизм (от «поли» - много и греч. theos - бог) - многобожие. постепенно на его основе, за счет дальнейшего «укрупнения» богов, появляется монотеизм;

§ монотеизм (от «моно» - один и греч. theos - бог) - вера в единого бога - творца и правителя Вселенной.

Типы религий в современном мире:

1. Родоплеменные верования.

2. Национально - государственные религии, составляющие основу религиозной жизни отдельных наций;

3. Мировые религии: буддизм, христианство и ислам.

Признаки мировых религий:

1. Космополитизм ( космополитизм (от др.- греч. κοσμοπολίτης (kosmopolites) - космополит, гражданин мира, (человек космоса - вселенной) – это идеология, рассматривающая жителей Земли вне зависимости от гражданства или какой - либо родовой принадлежности.), носит надэтнический характер.

2. Эгалитарность (равенство полов, также, равноправие полов, равенство мужчин и женщин, равноправие мужчин и женщин, гендерное равенство, гендерное равноправие, сексуальное равенство, сексуальное равноправие, эгалитарная семья, гендерная эгалитарность – это концепция, подразумевающая собой достижение равенства в правах между мужчинами и женщинами в семейных и других отношениях), равенство всех людей, обращенность к представителям всех социальных групп.

3. Высокая пропагандистская активность.

Функции религии:

§ мировоззренческая - формирование определённой картины мира у своих последователей;

§ ценностно - смысловая - ответ на вопрос о смысле жизни и выработка основных ценностных ориентиров;

§ психологическая - утешение в трудную минуту через молитву, медитацию, обращение к Богу;

§ коммуникативная - связь верующих между собой, а также связь верующих с ангелами, божественными сущностями и самим Богом;

§ культурно - транслирующая - передача культурного наследия из поколения в поколение, по развитию религии мы можем судить о степени развития того или иного общества;

§ интегрирующая - объединение последователей одного религиозного направления, одновременно противопоставление их другим.

Признаки религиозного знания:

§ иррациональность;

§ догматизм;

§ вера в сверхъестественное;

§ необоснованность.

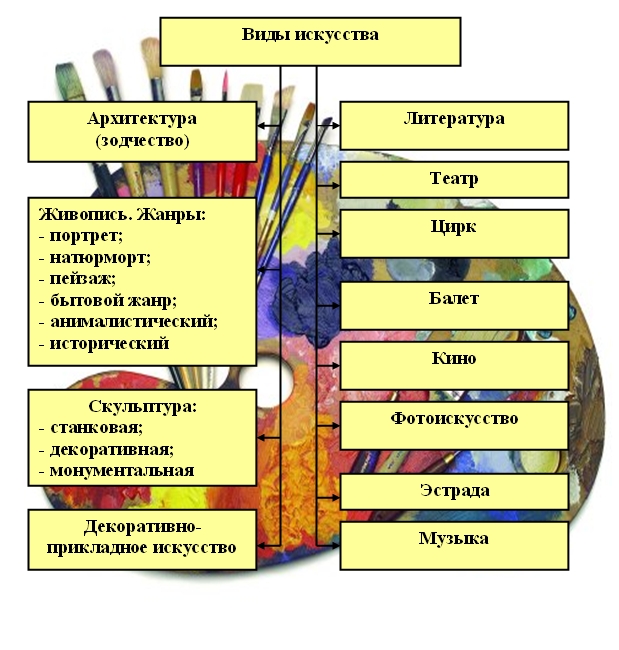

Искусство.

Искусство - творческая деятельность людей, направленная на передачу объективной реальности через субъективные переживания с помощью художественных образов.

Искусство – практическая деятельность человека, направленная на освоение и создание эстетических ценностей.

Предмет искусства – человек, его отношения с окружающим миром и другими индивидами, а также жизнь людей в определённых исторических условиях.

Форма бытия искусства – художественное произведение, имеющее видовую и жанровую определённость и осуществляющееся в качестве материального предмета – знака, который передаёт людям определённую художественную концепцию, обладающую эстетической ценностью.

Функции искусства:

§ общественно - преобразующая - включение людей в деятельность по преобразованию общества;

§ утешительно- компенсаторная - восстановление гармонии духа, утраченной человеком в реальной действительности;

§ художественно - концептуальная - выражение своего понимания мира через художественный образ;

§ прогностическая - предвосхищение будущего;

§ воспитательная - формирование целостной, нравственно ориентированной человеческой личности;

§ внушающая - воздействие искусства на подсознание людей;

§ эстетическая - формирование эстетических вкусов и потребностей человека;

§ гедонистическая - получение от искусства удовольствия;

§ познавательно - эвристическая - освоение сторон жизни, недоступных науке.

Эстетика - наука о красоте и искусстве.

Мораль.

Мораль - это:

§ совокупность правил поведения, производных от представлений людей о справедливости и несправедливости, добре и зле;

§ форма ценностного сознания, содержащая систему идеалов, норм, ценностей, связанных с поведением людей в обществе.

Реализация норм морали обеспечивается:

1. Внутренней, автономной саморегуляцией (совестью).

2. Общественным мнением.

Функции морали:

§ регулятивная;

§ ценностно - ориентировочная - создание и распространение системы идеалов и ценностей, формирование представлений о высших целях человеческой жизни;

§ мотивационная - создание побуждения к определенному поведению;

§ конститутивная - учреждение высших принципов нравственности, без которых не может существовать общество;

§ координационная - согласованность людей в различных сферах деятельности, а также согласование разнородных потребностей общества и человека.

Нормы морали, как и другие духовные ценности относительны, поэтому в каждом обществе формируются уникальные, зачастую противоречащие друг другу системы моральных ценностей. Однако в современном глобализирующемся обществе появляется необходимость выработки общечеловеческих ценностей и норм. В качестве таковых можно выделить:

1. «Золотое правило нравственности» - древнейшее моральное правило, гласящее: «Поступай с людьми так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой».

2. Гуманизм - представление о высшей ценности человеческой личности, незыблемости неотъемлемых, естественных прав личности.

Основные категории нравственности:

§ идеал (добро, истина, справедливость),

§ совесть,

§ честь,

§ чувство собственного достоинства,

§ долг,

§ счастье,

§ смысл жизни (представление об осмысленности, направленности человеческой жизни к высшим ценностям).

Моральный выбор - свобода личности, заключающаяся в умении принимать решения в пользу добрых поступков.

Моральная ответственность - одно из основополагающих качеств личности, состоящее в способности предугадывать последствия свои поступков и нести за них самостоятельную ответственность.

Этика - философская наука, изучающая мораль и нравственность.

Нравственность - это мораль, воплощённая в поведении. Это компонент культуры, содержанием которого выступают этические ценности. Это способность человека думать, чувствовать и действовать в соответствии с моралью.

Дата: 2019-03-05, просмотров: 266.