Мировоззрение - это

1) совокупность взглядов человека на мир, который его окружает;

2) совокупность знаний, взглядов, оценок, норм и установок, определяющих отношение человека к окружающему миру;

3) целостное представление о природе, обществе, человеке, находящее выражение в системе ценностей и идеалов личности, группы, общества. Мировоззрение включает также переживания, эмоции, чувствования и представления человека, носит систематизированный характер.

Мировоззрение включает компоненты:

1. Мироощущение - эмоциональный опыт людей; эмоционально-психологическая сторона мировоззрения на уровне настроений, чувств;

2. Мировосприятие (эмоционально-чувственное составляющее мировоззрения) - мир образов, придающих наглядность нашим мировоззренческим установкам;

3. Миропонимание (интеллектуальное составляющее мировоззрения, на рационально-теоретическом уровне представлено научными идеями) - познавательно-интеллектуальная сторона мировоззрения;

4. Мироотношение (формируется на основе мироощущения и миропонимания) - совокупность ценностных установок человека по тем или иным жизненным вопросам.

5. Менталитет - 1) специфический психологический склад, возникший на базе культуры, общественного и личного опыта, который проецируется на практическую деятельность; 2) совокупность всех итогов познания, оценка их на основе предшествующей культуры и практической деятельности, национального сознания, личного жизненного опыта. Менталитет является результатом развития культуры и традиций; в большей степени, чем мировоззрение, связан с мышлением.

Структура мировоззрения: знания, принципы, идеи, убеждения, идеалы, духовные ценности, установки.

Субъекты (носители) мировоззрения: отдельный человек; группы людей (социальные, национальные, профессиональные, религиозные); общество в целом.

Пути формирования: стихийный, осознанный.

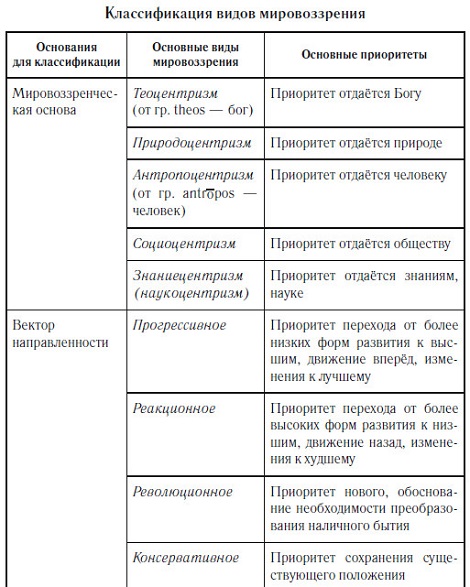

Классификация типов мировоззрения:

а) определяется эпохой и временем, в которых живёт человек:

- мифологическое: свойственно для первобытного сознания и древних культур; в его основе - комплекс мифов, в которых излагается представление о возникновении и устройстве мира, человека;

- космоцентризм – свойственно для древних культур и связано с натурфилософией (Дао в Древнем Китае, фюсис (природа) и логос в Древней Греции);

- теоцентризм – философская концепция, в основе которой лежит понимание Бога как абсолютного, совершенного, наивысшего бытия, источника всей жизни и любого блага;

- антропоцентризм – мировоззрение, которое возникло в эпоху Возрождения: «человек есть мера всех вещей» (Протагор);

- социоцентризм – свойственно для современности, определяется пониманием значимости для человека общественных отношений, формируется философией и обществознанием;

- знаниецентризм (наукоцентризм, сциентизм) – свойственное для современности мировоззрение, в основе которого лежит представление о научном знании как о главном факторе общественного прогресса и основном средстве решения экологических и социальных проблем.

б) по методологическим признакам (опираясь на различные познавательные способности человека):

- чувственно-образное – основывается на обыденных представлениях, формируется стихийно, в повседневном обиходе;

- эстетическое – связано с восприятием окружающего мира с точки зрения красоты;

- рационалистическое, или рационализированное (абстрактно-логическое, философское и научное) – может строиться на основе обобщения научных знаний, которые в нем синтезируются.

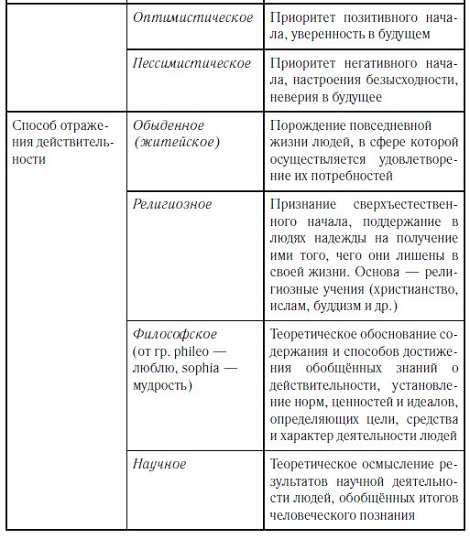

в) по видовым различиям:

- философское - теоретически обобщает опыт духовного и практического освоения мира человеком; философия выполняет важнейшую функцию, являясь рациональным ядром мировоззрения, ибо опирается на достижения наук о природе и обществе;

- религиозное - связано с признанием сверхъестественного начала, поддерживает в людях надежду на получение ими того, чего они лишены в повседневной жизни;

- научное - стремится к всецелой объективности, представляет собой теоретическое осмысление результатов научной деятельности людей, обобщенных итогов человеческого познания; основывается на современных достижениях научного познания мира;

- обыденное - относительно или условно-объективно, является порождением повседневной жизни людей, в сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей;

- суеверное - является необъективным и дезориентирует человека; искаженно воспринимает окружающий мир.

г) по эмоциональной окраске:

- оптимистическое;

- пессимистическое.

В мировоззрении могут проявляться догматизм, скептицизм, разумный критицизм.

д) по содержанию:

- научное и ненаучное;

- материалистическое и идеалистическое;

- атеистическое и религиозное;

- революционное и консервативное;

- прогрессивное и регрессивное и т. д.

В мировоззрении выделяют два уровня:

1) рационально-теоретический,

2) жизненно-практический.

Важнейшее содержательное различие заключается в том, что является оно гуманистическим (человеколюбивым) или негуманистическим (человеконенавистническим); выражает оно национальные и общечеловеческие идеалы или националистические и расистские.

Мировоззрение может быть как всеобщим, массовым, определяющим общественное сознание, так и индивидуальным, свойственным отдельной личности. Развитая личность может превосходить своим мировоззрением ту эпоху, в которой живёт. Такое мировоззрение прогрессивно, т. к. отражает потребности как общественного, так и личностно-духовного развития. В противоположном случае индивидуальное мировоззрение может деградировать к предшествовавшим эпохам, носить суеверный характер, быть деструктивным (например, у асоциальных субъектов, преступных элементов; у людей, по тем или иным причинам лишенных нормальных семейных отношений или человеческих условий существования).

Прогрессивное мировоззрение современного человека должно содержать в себе нравственные и правовые нормы, социальные приоритеты и гуманистические ценности. Современное общество, основанное на правовых и демократических принципах, утверждает свободу совести и мировоззренческий плюрализм.

Виды знаний.

Знание - результат познавательной деятельности.

Познание - деятельность, направленная на получение знаний об окружающем мире, обществе и человеке.

Структура познания:

§ субъект (тот, кто осуществляет познание - человек или общество в целом);

§ объект (то, на что направлено познание);

§ знание (результат познания).

Формы познания:

1. Чувственное: познание с помощью органов чувств, дающее непосредственное знание о внешних сторонах объектов. Выделяют три ступени чувственного познания:

а) ощущение: отражение отдельных свойств и качеств объектов, непосредственно воздействующих на органы чувств;

б) восприятие: формирование целостного образа, отражающего целостность непосредственно воздействующих на органы чувств предметов и их свойств;

в) представление: обобщенный чувственно - наглядный образ предметов и явлений, который сохраняется в сознании и при отсутствии непосредственного воздействия на органы чувств.

2. Рациональное: познание с помощью мышления, отражающее сущность познаваемых объектов. Выделяют три ступени рационального познания:

а) понятие: форма мысли, которая выделяет предметы по существенным признакам и обобщает их в класс;

б) суждение: форма мысли, которая утверждает или отрицает определенное положение дел, некую ситуацию;

в) умозаключение: форма мысли, которая от уже имеющихся суждений переходит к новым.

| Чувственное познание: познание с помощью органов чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание). | Рациональное познание: познание посредством мышления. | Интуиция: способность непосредственного постижения истины в результате «озарения», «наития», «прозрения» без опоры на логические обоснования и доказательства. |

| Формы чувственного познания: 1. Ощущение - это отражение отдельных свойств предмета, явления, процесса; 2. Восприятие - чувственный образ целостной картины предмета; 3. Представление - образ объекта познания, запечатленный в памяти | Формы рационального познания: 1. Понятие – это мысль, утверждающая общие и существенные свойства предмета, явления, процесса; 2. Суждение – это мысль, утверждающая или отрицающая что-либо о предмете, явлении, процессе; 3. Умозаключение (вывод) – мысленная связь нескольких суждений и выделение из них нового суждения. Типы умозаключения: · - индуктивное (от частного к общему); · - дедуктивное (от общего к частному); · - по аналогии. | Виды интуиции: · Мистическая - связана с жизненными переживаниями, эмоциями; · Интеллектуальная - связана с умственной деятельностью. |

| Особенности чувственного познания: · - непосредственность; · - наглядность и предметность; · - воспроизведение внешних свойств и сторон. | Особенности рационального познания: · - опора на результаты чувственного познания; · - абстрактность и обобщенность; · - воспроизведение внутренних закономерных связей и отношений. | Особенности интуиции: · - внезапность; · - неполная осознанность; · - непосредственный характер возникновения знаний. |

| Знание является единством чувственного и рационального познания. Они тесно взаимосвязаны. | Интуиция - своеобразная форма сопряжения чувственного и рационального в познании | |

По - разному рассматривается вопрос о месте чувственного и рационального познания. Существуют прямо противоположные точки зрения. Эмпиризм (от гр. Emperies - опыт) - единственным источником всех наших знаний является чувственный опыт. Рационализм (от лат. Ratio - разум, рассудок) - наши знания могут быть получены только с помощью ума, без опоры на чувства.

Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и рациональное в познании, две ступени познания проявляются как единый процесс. Различие же между ними не временное, а качественное: первая ступень низшая, вторая - высшая. Знание является единством чувственного и рационального познания действительности. Вне чувственного представления у человека нет никакого реального знания. Заблуждение - содержание знания субъекта, не соответствующее реальности объекта, но принимаемое за истину. Источники заблуждений: погрешности при переходе от чувственного к рациональному познанию, некорректный перенос чужого опыта. Ложь - сознательное искажение образа объекта.

Знание - результат познания действительности, содержание сознания, полученное человеком в ходе активного отражения, идеального воспроизведения объективных закономерных связей и отношений реального мира. Многозначность термина «знание»:

· знание как способности, умения навыки, базирующиеся на осведомленности;

· знание как познавательно - значимая информация;

· знание как отношение человека к действительности.

Виды знаний:

1. Обыденное: (житейское) - строится на здравом смысле и обыденном сознании, носит эмпирический характер. Является важнейшей ориентировочной основой повседневного поведения людей, их взаимоотношений между собой и с природой. Сводится к констатации фактов и их описанию.

2. Практическое: строится на действиях, овладении вещами, преобразовании мира.

3. Мифологическое: образное знание, передаваемое из поколения в поколение.

4. Религиозное: знание, основанное на вере в сверхъестественное.

5. Художественное: основанное на субъективном творческом откровении; целостное отображение мира и человека в нём. Строится на образе, а не на понятии.

6. Научное: строится на понятиях: понимание действительности в её прошлом, настоящем и будущем, достоверное обобщение фактов. Систематическое, теоретическое, экспериментально подтвержденное знание. Эмпирическое (на основе опыта или наблюдения) и теоретическое (на основе анализа абстрактных моделей). Научные знания в любом случае должны быть обоснованными на эмпирической или теоретической доказательной основе. Теоретические знания - абстракции, аналогии, схемы, отображающие структуру и природу процессов изменения объектов, протекающих в предметной области. Эти знания объясняют явления и могут использоваться для прогнозирования поведения объектов.

6. Вненаучное: знание, имитирующее науку, но таковым не являющееся.

7. Рациональное: отражение реальности в логических понятиях, строится на рациональном мышлении.

8. Иррациональное: отражение реальности в эмоциях, страстях, переживаниях, интуиции, воле, аномальных и парадоксальных явлениях; не подчиняется законам логики и науки.

9. Личностное: зависит от способностей субъекта и от особенностей его интеллектуальной деятельности.

Формы знаний:

· Научное - объективное, системно организованное и обоснованное знание.

· Ненаучное - разрозненное, несистематическое знание, которое не формализуется и не описывается законами.

· Донаучное - прототип, предпосылки научного знания.

· Паранаучное - несовместимое с имеющимся научным знанием.

· Лженаучное - сознательно использующее домыслы и предрассудки.

· Антинаучное - утопичное и сознательно искажающее представление о действительности.

Гносеология – это раздел философии, изучающий познание, а именно, возможности и границы познания, методы получения знаний.

В гносеологии выделяют два основных подхода:

- гносеологический пессимизм: познание невозможно или существенно ограничено);

В рамках пессимизма различают:

§ крайнее направление - агностицизм, считающий всякое познание невозможным, а любое знание - ложным;

§ скептицизм, сомневающийся в возможностях достоверного познания.

- гносеологический оптимизм (познание возможно).

Гносеологический оптимизм подразделяется на эмпиризм и рационализм. Эмпиристы (сенсуалисты) утверждают, что познание основывается только на данных органов чувств. Рационалисты считают, что познание должно базироваться только на разуме.

Дата: 2019-03-05, просмотров: 289.