Блок I . ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО.

1.1. Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.)

1.2. Мировоззрение, его виды и формы.

1.3. Виды знаний.

1.4. Понятие истины, её критерии.

1.5. Мышление и деятельность.

1.6. Потребности и интересы.

1.7. Свобода и необходимость в человеческой деятельности.

1.8. Системное строение общества: элементы и подсистемы.

1.9. Основные институты общества.

1.10. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры.

1.11. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки.

1.12. Образование, его значение для личности и общества.

1.13. Религия.

1.14. Искусство.

1.15. Мораль.

1.16. Понятие общественного прогресса.

1.17. Многовариантность общественного развития (типы обществ).

1.18. Угрозы XXI века (глобальные проблемы).

Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и социокультурной эволюции).

Антропогенез – это

1) процесс выделения человека из мира животных;

2) процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека, первоначального развития его трудовой деятельности, речи, а также общества.

К главным проблемам антропогенеза относятся: место (прародина) и время появления древнейших людей; непосредственные предки человека; основные стадии антропогенеза, его движущие силы на различных его этапах; соотношение эволюции физического типа человека с историческим прогрессом его культуры, развитием первобытного общества и речи. Важнейшими факторами прогрессивного развития людей были: совершенствование социальной организации и производственной деятельности; развитие способов общения людей (в первую очередь речи), общественной жизни коллективов (системы социальных институтов).

Периодизации антропогенеза:

а) археологическая (технологическая) периодизация: палеолит, мезолит, неолит;

б) социологическая периодизация: первобытное человеческое стадо; род (родовая община); соседская община.

Теории происхождения человека:

а) Креационизм (религиозная теория, божественная, теологическая) - подразумевает божественное происхождение человека;

б) Эволюционизм (теория эволюции Чарльза Дарвина) - естественно-научная теория, согласно которой человек является биологическим видом, происхождение его – природное, естественное;

в) Трудовая теория (естественнонаучная, материалистическая теория Ф. Энгельса) - утверждает, что причиной выделения человека из животного мира и его эволюции является труд;

г) Теория внешнего вмешательства (палеовизита) - согласно этой теории, появление людей на Земле связано с деятельностью иных цивилизаций (люди - прямые потомки инопланетян, высадившихся на Землю в доисторическое время);

д) Катастрофизм - система представлений об изменениях живого мира во времени под влиянием природных катаклизмов, событий, приводящих к массовому вымиранию организмов;

е) Телеологизм - философское учение о целесообразности как характеристике отдельных объектов или процессов и бытия в целом, об объяснении развития в мире с помощью конечных, целевых причин.

Человек - высшая ступень развития живых организмов на Земле. Человек принадлежит к высшим млекопитающим, образуя особый вид Homo sapiens. В философском понимании природа человека является бинарной (двойной), а сам человек - биосоциальное существо, так как является одновременно и частью природы, и неразрывно связан с обществом.

Биологическая природа человека проявляется в его анатомии и физиологии. Человек рождается с набором биологических черт, но разумным становится под действием общества.

Виды знаний.

Знание - результат познавательной деятельности.

Познание - деятельность, направленная на получение знаний об окружающем мире, обществе и человеке.

Структура познания:

§ субъект (тот, кто осуществляет познание - человек или общество в целом);

§ объект (то, на что направлено познание);

§ знание (результат познания).

Формы познания:

1. Чувственное: познание с помощью органов чувств, дающее непосредственное знание о внешних сторонах объектов. Выделяют три ступени чувственного познания:

а) ощущение: отражение отдельных свойств и качеств объектов, непосредственно воздействующих на органы чувств;

б) восприятие: формирование целостного образа, отражающего целостность непосредственно воздействующих на органы чувств предметов и их свойств;

в) представление: обобщенный чувственно - наглядный образ предметов и явлений, который сохраняется в сознании и при отсутствии непосредственного воздействия на органы чувств.

2. Рациональное: познание с помощью мышления, отражающее сущность познаваемых объектов. Выделяют три ступени рационального познания:

а) понятие: форма мысли, которая выделяет предметы по существенным признакам и обобщает их в класс;

б) суждение: форма мысли, которая утверждает или отрицает определенное положение дел, некую ситуацию;

в) умозаключение: форма мысли, которая от уже имеющихся суждений переходит к новым.

| Чувственное познание: познание с помощью органов чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание). | Рациональное познание: познание посредством мышления. | Интуиция: способность непосредственного постижения истины в результате «озарения», «наития», «прозрения» без опоры на логические обоснования и доказательства. |

| Формы чувственного познания: 1. Ощущение - это отражение отдельных свойств предмета, явления, процесса; 2. Восприятие - чувственный образ целостной картины предмета; 3. Представление - образ объекта познания, запечатленный в памяти | Формы рационального познания: 1. Понятие – это мысль, утверждающая общие и существенные свойства предмета, явления, процесса; 2. Суждение – это мысль, утверждающая или отрицающая что-либо о предмете, явлении, процессе; 3. Умозаключение (вывод) – мысленная связь нескольких суждений и выделение из них нового суждения. Типы умозаключения: · - индуктивное (от частного к общему); · - дедуктивное (от общего к частному); · - по аналогии. | Виды интуиции: · Мистическая - связана с жизненными переживаниями, эмоциями; · Интеллектуальная - связана с умственной деятельностью. |

| Особенности чувственного познания: · - непосредственность; · - наглядность и предметность; · - воспроизведение внешних свойств и сторон. | Особенности рационального познания: · - опора на результаты чувственного познания; · - абстрактность и обобщенность; · - воспроизведение внутренних закономерных связей и отношений. | Особенности интуиции: · - внезапность; · - неполная осознанность; · - непосредственный характер возникновения знаний. |

| Знание является единством чувственного и рационального познания. Они тесно взаимосвязаны. | Интуиция - своеобразная форма сопряжения чувственного и рационального в познании | |

По - разному рассматривается вопрос о месте чувственного и рационального познания. Существуют прямо противоположные точки зрения. Эмпиризм (от гр. Emperies - опыт) - единственным источником всех наших знаний является чувственный опыт. Рационализм (от лат. Ratio - разум, рассудок) - наши знания могут быть получены только с помощью ума, без опоры на чувства.

Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и рациональное в познании, две ступени познания проявляются как единый процесс. Различие же между ними не временное, а качественное: первая ступень низшая, вторая - высшая. Знание является единством чувственного и рационального познания действительности. Вне чувственного представления у человека нет никакого реального знания. Заблуждение - содержание знания субъекта, не соответствующее реальности объекта, но принимаемое за истину. Источники заблуждений: погрешности при переходе от чувственного к рациональному познанию, некорректный перенос чужого опыта. Ложь - сознательное искажение образа объекта.

Знание - результат познания действительности, содержание сознания, полученное человеком в ходе активного отражения, идеального воспроизведения объективных закономерных связей и отношений реального мира. Многозначность термина «знание»:

· знание как способности, умения навыки, базирующиеся на осведомленности;

· знание как познавательно - значимая информация;

· знание как отношение человека к действительности.

Виды знаний:

1. Обыденное: (житейское) - строится на здравом смысле и обыденном сознании, носит эмпирический характер. Является важнейшей ориентировочной основой повседневного поведения людей, их взаимоотношений между собой и с природой. Сводится к констатации фактов и их описанию.

2. Практическое: строится на действиях, овладении вещами, преобразовании мира.

3. Мифологическое: образное знание, передаваемое из поколения в поколение.

4. Религиозное: знание, основанное на вере в сверхъестественное.

5. Художественное: основанное на субъективном творческом откровении; целостное отображение мира и человека в нём. Строится на образе, а не на понятии.

6. Научное: строится на понятиях: понимание действительности в её прошлом, настоящем и будущем, достоверное обобщение фактов. Систематическое, теоретическое, экспериментально подтвержденное знание. Эмпирическое (на основе опыта или наблюдения) и теоретическое (на основе анализа абстрактных моделей). Научные знания в любом случае должны быть обоснованными на эмпирической или теоретической доказательной основе. Теоретические знания - абстракции, аналогии, схемы, отображающие структуру и природу процессов изменения объектов, протекающих в предметной области. Эти знания объясняют явления и могут использоваться для прогнозирования поведения объектов.

6. Вненаучное: знание, имитирующее науку, но таковым не являющееся.

7. Рациональное: отражение реальности в логических понятиях, строится на рациональном мышлении.

8. Иррациональное: отражение реальности в эмоциях, страстях, переживаниях, интуиции, воле, аномальных и парадоксальных явлениях; не подчиняется законам логики и науки.

9. Личностное: зависит от способностей субъекта и от особенностей его интеллектуальной деятельности.

Формы знаний:

· Научное - объективное, системно организованное и обоснованное знание.

· Ненаучное - разрозненное, несистематическое знание, которое не формализуется и не описывается законами.

· Донаучное - прототип, предпосылки научного знания.

· Паранаучное - несовместимое с имеющимся научным знанием.

· Лженаучное - сознательно использующее домыслы и предрассудки.

· Антинаучное - утопичное и сознательно искажающее представление о действительности.

Гносеология – это раздел философии, изучающий познание, а именно, возможности и границы познания, методы получения знаний.

В гносеологии выделяют два основных подхода:

- гносеологический пессимизм: познание невозможно или существенно ограничено);

В рамках пессимизма различают:

§ крайнее направление - агностицизм, считающий всякое познание невозможным, а любое знание - ложным;

§ скептицизм, сомневающийся в возможностях достоверного познания.

- гносеологический оптимизм (познание возможно).

Гносеологический оптимизм подразделяется на эмпиризм и рационализм. Эмпиристы (сенсуалисты) утверждают, что познание основывается только на данных органов чувств. Рационалисты считают, что познание должно базироваться только на разуме.

Мышление и деятельность.

Деятельность - форма активности, присущая исключительно человеку, характеризующаяся:

§ продуктивностью;

§ сознательностью;

§ орудийностью;

§ социальностью:

- приобретение форм деятельности через социализацию;

- обязательная связь с обществом в процессе деятельности.

Структура деятельности:

1. Субъект - тот, кто осуществляет деятельность (человек или коллектив).

2. Объект - то, на что направлена деятельность.

3. Мотив - то, что побуждает человека к деятельности, то, почему действует человек.

4. Цель - то, ради чего осуществляется деятельность, идеальный образ желаемого результата.

5. Средства - то, с помощью чего осуществляется деятельность.

6. Сами действия.

7. Результат - изменения в реальности, которые происходят после завершения деятельности.

Деятельность складывается из действий (выраженный акт поведения, имеющий свою цель и результат); а действия складываются из операций: конкретный способ выполнения действий.

Виды деятельности.

I. 1.П рактическая:

а) материально – производственная: воздействующая на природные объекты;

б) социально - преобразующая: воздействующая на общество.

Духовная:

а) духовно - практическая: освоение и передача уже имеющихся духовных ценностей;

б) духовно - теоретическая: созидающая новые духовные ценности.

Также духовная деятельность подразделяется на:

а) познавательную;

б) прогностическую;

в) ценностно - ориентировочную.

Характеристики мышления:

§ социальный характер;

§ связь с языком;

§ опосредованный характер;

§ личностный характер.

Мышление человека формируется в процессе деятельности и развивается по мере освоение новых форм деятельности.

Психология выделяет 3 вида мышления:

а) наглядно - действенное мышление: задачи решаются с помощью реального, физического преобразования ситуации, манипулирования с объектами. Эта форма мышления наиболее характерна для детей до 3 лет. Ребенок этого возраста сравнивает предметы, накладывая один на другой или приставляя один к другому; он анализирует, разламывая на части свою игрушку; он синтезирует, складывая из кубиков или палочек "дом"; он классифицирует и обобщает, раскладывая кубики по цвету. Ребёнок не ставит еще перед собой цели и не планирует своих действий. Ребенок мыслит действуя. Движение руки на этом этапе опережает мышление. Потому этот вид мышления еще называют ручным. Не следует думать, что наглядно - действенное мышление не встречается у взрослых. Оно часто применяется в быту (например, при перестановке мебели в комнате или при необходимости пользоваться малознакомой техникой) и оказывается необходимым, когда заранее невозможно полностью предусмотреть результаты каких - нибудь действий.

б) наглядно - образное мышление: связано с оперированием образами. Оно позволяет анализировать, сравнивать и обобщать различные образы, представления о явлениях и предметах. Наглядно - образное мышление наиболее полно воссоздает все многообразие различных характеристик предмета. В образе может быть одновременно зафиксировано видение предмета с нескольких точек зрения. В этом качестве наглядно-образное мышление практически неотделимо от воображения. В простейшей форме наглядно - образное мышление проявляется у дошкольников в возрасте 4-7 лет. Здесь практические действия как бы отходят на второй план, и, познавая объект, ребёнку вовсе не обязательно трогать его руками, но ему необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Именно наглядность является характерной особенностью мышления ребёнка в этом возрасте. Она выражается в том, что обобщения, к которым приходит ребёнок, тесно связаны с единичными случаями, являющимися их источником и опорой. Ребёнок осмысливает только наглядно воспринимаемые признаки вещей. Все доказательства носят наглядный, конкретный характер. Наглядность как бы опережает мышление, и когда ребёнка спрашивают, почему кораблик плавает, то он может ответить: потому что он красный или потому что это Вовин кораблик. Взрослые также пользуются наглядно - образным мышлением. Так, приступая к ремонту квартиры, мы заранее можем представить себе, что из этого выйдет. Образы обоев, цвет потолка, окраска окон и дверей становятся средствами решения задачи. Наглядно - образное мышление позволяет придумать изображение таких вещей, которые сами по себе невидимы. Так были созданы изображения атомного ядра, внутреннего строения земного шара и т.д. В этих случаях образы носят условный характер.

в) абстрактно - логическое мышление: представляет собой наиболее поздний этап развития мышления. Для него характерно использование понятий, логических конструкций, которые иногда не имеют прямого образного выражения (например, стоимость, честность, гордость и т.д.). Благодаря словесно - логическому мышлению человек может устанавливать наиболее общие закономерности, предвидеть развитие процессов в природе и обществе, обобщать различный наглядный материал.

Следует отметить, что все виды мышления тесно взаимосвязаны между собой. Приступая к какому - либо практическому действию, мы уже имеем в сознании тот образ, которого предстоит еще достигнуть. Отдельные виды мышления постоянно взаимопереходят друг в друга. Так, практически невозможно разделить наглядно - образное и абстрактно - логическое мышление, когда приходится работать со схемами и графиками. Поэтому, пытаясь определить вид мышления, следует помнить, что этот процесс всегда относительный и условный. Обычно у человека задействованы все виды мышления, и следует говорить об относительном преобладании того или иного вида.

Другой важный признак, согласно которому строится типология мышления, - это степень и характер новизны информации, которая осмысливается человеком.

Различают репродуктивное, продуктивное и творческое мышление.

Репродуктивное мышление реализуется в пределах воспроизведения в памяти и применения определенных логических правил, без установления каких - либо необычных, новых ассоциаций, сопоставлений, анализа и т.п. Причём это может происходить как сознательно, так и на интуитивном, подсознательном уровне. Типичный пример репродуктивного мышления - решение типовых задач по заранее заданному алгоритму.

Продуктивное и творческое мышление объединяют такие черты, как выход за пределы наличных фактов, выделение в данных предметах скрытых свойств, выявление непривычных связей, перенесение принципов, способов решения задачи из одной сферы в другую, гибкая смена способов решения задач и т.п. Если подобные действия рождают новые знания или информацию для школьника, но не являются новыми для общества, то мы имеем дело с продуктивным мышлением. Если же в результате мыслительной деятельности появляется нечто новое, до чего никто ранее не додумался, то это творческое мышление.

Основные формы мышления.

1. Понятие - отображённое в мышлении единство существенных свойств, связей и отношений предметов или явлений; мысль или система мыслей, выделяющая и обобщающая предметы некоторого класса по определённым общим и в совокупности специфическим для них признакам.

2. Суждение - форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается о предмете, его свойствах или отношениях между предметами. Виды суждений и отношения между ними изучаются в философской логике.

3. Умозаключение - вывод.

Например, процесс словесно - логического мышления протекает по определенному алгоритму. Изначально человек рассматривает одно суждение, добавляет к нему другое и на их основе делает логическое умозаключение. 1 - е суждение: все металлы проводят электричество. 2 - е суждение: железо - это металл. Умозаключение - железо проводит электричество.

В процессе мышления можно выделить несколько операций - сравнение, анализ, синтез, абстракцию, конкретизацию и обобщение.

Сравнение - мышление сопоставляет вещи, явления и их свойства, выявляя сходства и различия, что приводит к классификации.

Анализ - мысленное расчленение предмета, явления или ситуации для выделения составляющих элементов. Таким образом, мы отделяем несущественные связи, данные в восприятии.

Синтез - обратный анализу процесс, который восстанавливает целое, находя существенные связи и отношения.

Анализ и синтез в мышлении взаимосвязаны. Анализ без синтеза приводит к механическому сведению целого к сумме частей, также невозможен синтез без анализа, так как он должен восстановить целое из выделенных анализом частей. У одних людей в складе мышления наблюдается склонность к анализу, у других - к синтезу.

Абстракция - это выделение одной какой - либо стороны, свойства и отвлечение от остальных. Начиная с выделения отдельных чувственных свойств, абстракция затем переходит к выделению нечувственных свойств, выраженных в абстрактных понятиях.

Конкретизация - процесс, обратный абстрагированию и неразрывно связанный с ним. Конкретизация есть возвращение мысли от общего и абстрактного к конкретному с целью раскрытия содержания.

Обобщение - это отбрасывание единичных признаков при сохранении общих, с раскрытием существенных связей. Обобщение может совершиться путём сравнения, при котором выделяются общие качества. Абстракция и обобщение являются двумя взаимосвязанными сторонами единого мыслительного процесса, при помощи которого мысль идет к познанию.

Мыслительная деятельность всегда направлена на получение какого-либо результата. Человек анализирует предметы, сравнивает их, абстрагирует отдельные свойства с тем, чтобы выявить общее в них, чтобы раскрыть закономерности, управляющие их развитием, чтобы овладеть ими.

Потребности и интересы.

Нужда - ощущаемый человеком недостаток в чем-то необходимом.

Потребность - нужда, принявшая специфическую форму, в соответствии с культурным уровнем и индивидуальностью человека.

Интерес - направленность человека на условия доступности предмета потребности.

Мотив - потребность, ставшая основанием деятельности.

Классификации потребностей:

I. Основная классификация:

1. Материальные (естественные, биологические, врожденные, органические) - потребности в поддержании физического существования (например: еда, сон, отдых).

2. Социальные - потребности во взаимодействии с обществом (например: общение, престиж, признание, труд).

3. Идеальные (духовные) - потребности в создании и освоении духовных ценностей (например: творчество, самореализация, знания).

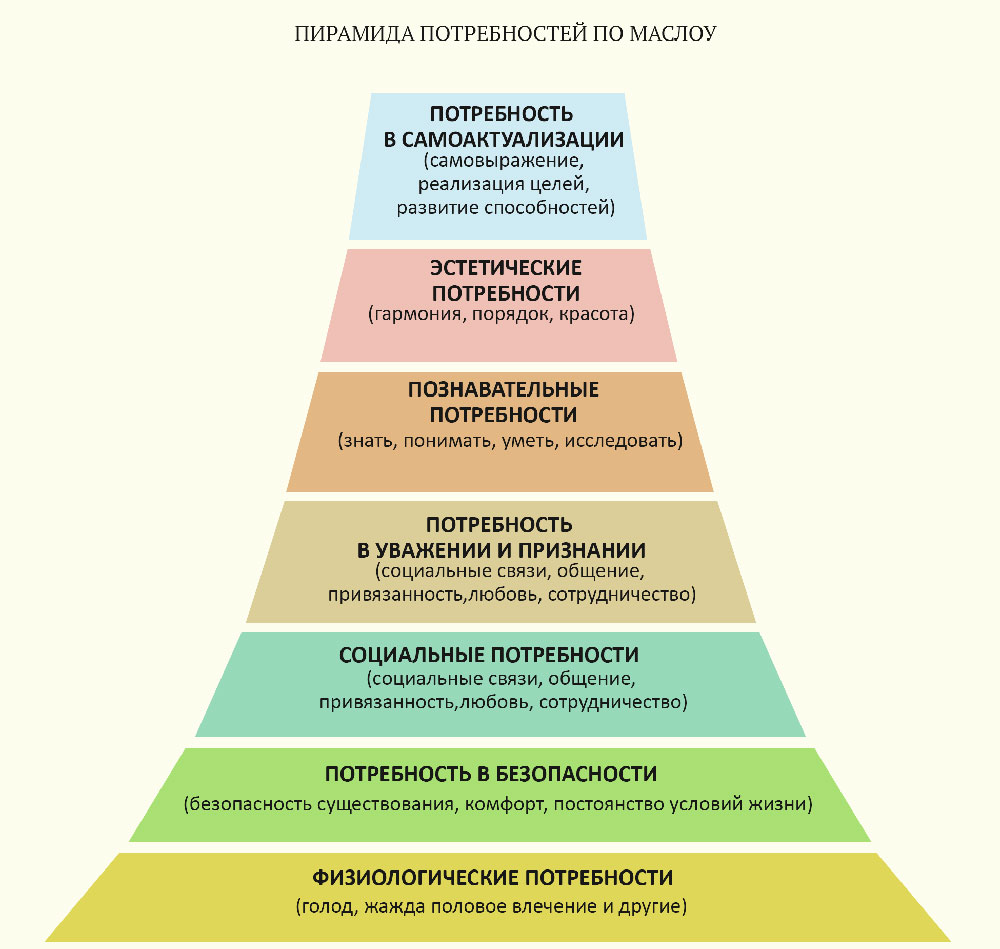

II. Пирамида Маслоу.

Согласно классификации А. Маслоу, люди не переходят к удовлетворению высших потребностей, пока не удовлетворены потребности низшего уровня.

1. Базовые:

а) естественные (еда, сон);

б) экзистенциальные (безопасность и комфорт существования);

2. Вторичные:

а) социальные;

б) престижные;

в) духовные.

Способности - врожденные и приобретенные качества, позволяющие человеку выполнять деятельность для удовлетворения потребностей.

Способности делятся на: общие (например, писать, бегать, рисовать) и специальные (например, спортивные способности, художественные способности, математические способности).

Талант - совокупность способностей, позволяющая получать продукт деятельности, отличающийся новизной, высоким совершенством и общественной значимостью.

Гениальность - высшая ступень развития таланта, позволяющая осуществлять принципиальные сдвиги в той или иной сфере деятельности.

Также в обществе формируются умения - способность делать что-либо по определённому образцу.

Если человек развивает и оттачивает свои умения, к нему применимо понятие «мастерство» - сочетание развитых умений.

Особенности:

1.Духовные блага относительны, они зависят от культуры и эпохи.

2.Духовные блага неисчерпаемы, они не уменьшаются по мере их потребления, а, наоборот, развиваются.

Культура:

- слово происходит от латинского глагола, означающего «возделывание почв»;

- в широком смысле - это совокупность форм и результатов человеческой деятельности, закрепленных в общественной практике;

- в узком смысле - это отрасли творческой деятельности, связанные с искусством.

Формы культуры: материальная и духовная.

Материальная культура - совокупность объектов культуры, существующих в чувственно - предметной реальности, предназначенных для удовлетворения материальных потребностей.

Духовная культура - совокупность объектов культуры, существующих через сознание людей, предназначенных для удовлетворения духовных потребностей.

Разновидности культуры.

1. Культура подразделяется на народную, элитарную и массовую.

1. Народная культура - культура, характерная для определенной этнической общности (народа, нации).

Особенности:

а) простота, доступность;

б) анонимность, создается всем народом;

в) стабильность, неизменность;

г) связь с национальными корнями;

д) служит для национальной самоидентификации;

е) возникает в процессе практической деятельности людей.

2. Элитарная культура - культура, характерная для высших слоев общества.

Особенности:

а) сложность, доступность только для избранных;

б) создается определенными авторами;

в) создается профессионалами;

г) служит для отделения высших слоев (аристократии) от простых людей;

д) постоянно развивается, усложняется;

е) интернациональна.

3. Массовая культура. Появляется в конце XIX - начале XX века. Предпосылки:

1. Развитие технических средств коммуникации - средств массовой информации;

2. Изменение социальной структуры общества (противопоставление аристократии и простых людей значимое для традиционного общества стирается в индустриальном).

Особенности:

а) коммерческая направленность;

б) простота и доступность форм;

в) создается профессионалами;

г) интернациональна.

В современном обществе массовая культура доминирует, она практически вытеснила народную; в то же время, элитарная культура сохраняется как средство творческого самовыражения, не направленное на массовое потребление и коммерческую выгоду.

Существуют различные точки зрения по поводу влияния массовой культуры на человека.

Положительное влияние:

§ так или иначе, приобщает каждого к культуре;

§ имеет свои высоты и достижения;

§ удовлетворяет потребности в досуге и развлечениях;

§ является средством самовыражения.

Отрицательное влияние:

§ снижает общую планку культурного уровня;

§ формирует искусственные потребности и запросы;

§ формирует стандартное поведение и вкусы;

§ насаждает социальные мифы.

II . Также культура подразделяется на господствующую, субкультуры и контркультуры.

1.Господствующая (доминирующая) культура - культура понятная и доступная всему обществу и принимаемая большинством общества.

2. Субкультура - культура, присущая определенной социальной группе. Субкультура является своеобразной разновидностью господствующей, но служит целям выделения и идентификации членов этой группы (профессиональной, национальной, демографической).

3. Контркультура - культура, прямо противопоставляющая себя господствующей, переворачивающая ее ценности и принципы. Контркультура является выражением протеста и несогласия с ценностями доминирующей культуры.

Виды наук.

Традиционно выделяют естественные и социально-гуманитарные науки.

1. Естественные науки изучают природные объекты и явления. Их основная задача - объяснение универсальных, повторяющихся закономерностей.

2. Социально - гуманитарные науки изучают общество и объекты культуры.

Социальное познание - изучение объективных законов функционирования общества, его институтов, а также социальных групп и индивидов в рамках общества.

Особенности социального познания:

1. Совпадение субъекта и объекта познания.

2. Особая сложность объекта познания - общества, состоящего и множества подсистем;

3. Ценностная нагруженность познания;

4. Влияние процесса познания на объект;

5. Затруднённость проведения эксперимента

Социальная ответственность учёного - ответственность учёных за неоднозначные последствия своих открытий и внедрения их в практику.

Образование, его значение для личности и общества.

Образование - целенаправленная познавательная деятельность людей по получению и передаче знаний, умений и навыков, либо по их совершенствованию.

Функции образования:

§ экономическая - передача и освоение навыков профессиональной деятельности;

§ социальная - социализация личности и воспроизводство социальной структуры общества;

§ культурная - передача и освоение достижений духовной культуры предыдущих поколений.

Система образования - совокупность образовательных программ и стандартов, сеть образовательных учреждений и органов управления, а также комплекс принципов, определяющих ее функционирование.

Требования общества к образованию выражаются в системе принципов государственной образовательной политики.

В настоящее время образовательная политика в РФ строится на следующих принципах:

1) гуманистический характер образования;

2) приоритет общечеловеческих ценностей;

3) право личности на свободное развитие;

4) единство федерального образования при праве на своеобразие образования национальных и региональных культур;

5) общедоступность образования;

6) адаптивность системы образования к потребностям обучаемых;

7) светский характер образования в государственных учреждениях;

8) свобода и плюрализм в образовании;

9) демократический, государственно - общественный характер управления и самостоятельность образовательных учреждений.

Ступени образования в РФ:

1. Дошкольное.

2. Общее (школьное, среднее).

а) начальное (1 - 4 кл.);

б) основное общее (5 - 9 кл.);

в) полное (среднее) общее (10 - 11 кл.).

3. Профессиональное:

а) начальное;

б) среднее;

в) высшее;

г) послевузовское.

4. Дополнительное.

Тенденции в развитии образования:

а) демократизация системы обучения и воспитания (общедоступность);

б) гуманитаризация процесса образования (повышенное внимание к гуманитарным дисциплинам);

в) гуманизация процесса образования;

г) компьютеризация процесса образования;

д) интернационализация процесса образования;

е) непрерывное образование;

ж) рост продолжительности образования.

Важнейшим путём получения образования является самообразование - получение знаний без непосредственного контроля и помощи учителей и педагогов.

Религия.

Религия - система верований в сверхъестественное, обрядовых действий, традиций, религиозных институтов.

Основа любой религии - вера в сверхъестественное.

Исторические формы религии.

§ тотемизм - поклонение рода, племени животному или растению как своему мифическому предку и защитнику. Тотемизм связан с магией (колдовством) - действия и обряды, совершаемые с целью повлиять сверхъестественным путем на окружающий мир;

§ фетишизм (от слова «фетиш» - магическая вещь) - вера в магические свойства различных предметов;

§ анимизм (от лат. anima - душа) - вера в духов и всеобщую одухотворенность природы.

На этом этапе постепенно происходит антропоморфизация - перенос на богов свойственных человеку качеств и внешнего вида. Кроме того, боги становятся более могущественными и обретают большую ответственность - появляется политеизм;

§ политеизм (от «поли» - много и греч. theos - бог) - многобожие. постепенно на его основе, за счет дальнейшего «укрупнения» богов, появляется монотеизм;

§ монотеизм (от «моно» - один и греч. theos - бог) - вера в единого бога - творца и правителя Вселенной.

Типы религий в современном мире:

1. Родоплеменные верования.

2. Национально - государственные религии, составляющие основу религиозной жизни отдельных наций;

3. Мировые религии: буддизм, христианство и ислам.

Признаки мировых религий:

1. Космополитизм ( космополитизм (от др.- греч. κοσμοπολίτης (kosmopolites) - космополит, гражданин мира, (человек космоса - вселенной) – это идеология, рассматривающая жителей Земли вне зависимости от гражданства или какой - либо родовой принадлежности.), носит надэтнический характер.

2. Эгалитарность (равенство полов, также, равноправие полов, равенство мужчин и женщин, равноправие мужчин и женщин, гендерное равенство, гендерное равноправие, сексуальное равенство, сексуальное равноправие, эгалитарная семья, гендерная эгалитарность – это концепция, подразумевающая собой достижение равенства в правах между мужчинами и женщинами в семейных и других отношениях), равенство всех людей, обращенность к представителям всех социальных групп.

3. Высокая пропагандистская активность.

Функции религии:

§ мировоззренческая - формирование определённой картины мира у своих последователей;

§ ценностно - смысловая - ответ на вопрос о смысле жизни и выработка основных ценностных ориентиров;

§ психологическая - утешение в трудную минуту через молитву, медитацию, обращение к Богу;

§ коммуникативная - связь верующих между собой, а также связь верующих с ангелами, божественными сущностями и самим Богом;

§ культурно - транслирующая - передача культурного наследия из поколения в поколение, по развитию религии мы можем судить о степени развития того или иного общества;

§ интегрирующая - объединение последователей одного религиозного направления, одновременно противопоставление их другим.

Признаки религиозного знания:

§ иррациональность;

§ догматизм;

§ вера в сверхъестественное;

§ необоснованность.

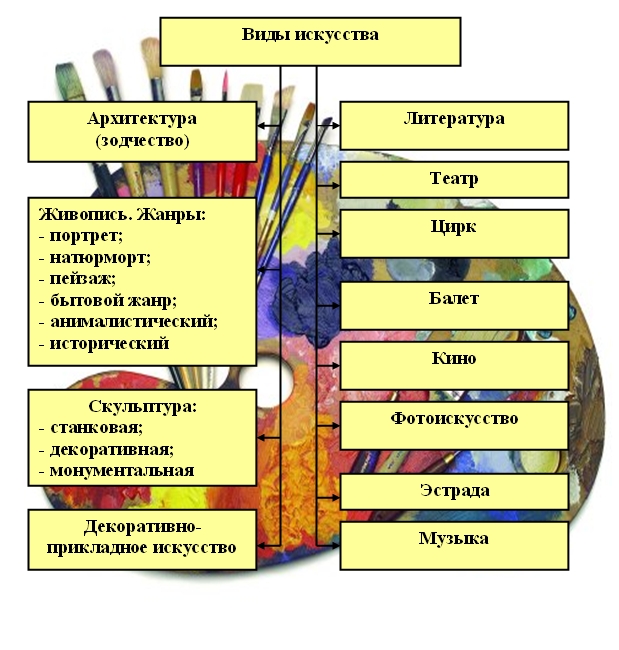

Искусство.

Искусство - творческая деятельность людей, направленная на передачу объективной реальности через субъективные переживания с помощью художественных образов.

Искусство – практическая деятельность человека, направленная на освоение и создание эстетических ценностей.

Предмет искусства – человек, его отношения с окружающим миром и другими индивидами, а также жизнь людей в определённых исторических условиях.

Форма бытия искусства – художественное произведение, имеющее видовую и жанровую определённость и осуществляющееся в качестве материального предмета – знака, который передаёт людям определённую художественную концепцию, обладающую эстетической ценностью.

Функции искусства:

§ общественно - преобразующая - включение людей в деятельность по преобразованию общества;

§ утешительно- компенсаторная - восстановление гармонии духа, утраченной человеком в реальной действительности;

§ художественно - концептуальная - выражение своего понимания мира через художественный образ;

§ прогностическая - предвосхищение будущего;

§ воспитательная - формирование целостной, нравственно ориентированной человеческой личности;

§ внушающая - воздействие искусства на подсознание людей;

§ эстетическая - формирование эстетических вкусов и потребностей человека;

§ гедонистическая - получение от искусства удовольствия;

§ познавательно - эвристическая - освоение сторон жизни, недоступных науке.

Эстетика - наука о красоте и искусстве.

Мораль.

Мораль - это:

§ совокупность правил поведения, производных от представлений людей о справедливости и несправедливости, добре и зле;

§ форма ценностного сознания, содержащая систему идеалов, норм, ценностей, связанных с поведением людей в обществе.

Реализация норм морали обеспечивается:

1. Внутренней, автономной саморегуляцией (совестью).

2. Общественным мнением.

Функции морали:

§ регулятивная;

§ ценностно - ориентировочная - создание и распространение системы идеалов и ценностей, формирование представлений о высших целях человеческой жизни;

§ мотивационная - создание побуждения к определенному поведению;

§ конститутивная - учреждение высших принципов нравственности, без которых не может существовать общество;

§ координационная - согласованность людей в различных сферах деятельности, а также согласование разнородных потребностей общества и человека.

Нормы морали, как и другие духовные ценности относительны, поэтому в каждом обществе формируются уникальные, зачастую противоречащие друг другу системы моральных ценностей. Однако в современном глобализирующемся обществе появляется необходимость выработки общечеловеческих ценностей и норм. В качестве таковых можно выделить:

1. «Золотое правило нравственности» - древнейшее моральное правило, гласящее: «Поступай с людьми так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой».

2. Гуманизм - представление о высшей ценности человеческой личности, незыблемости неотъемлемых, естественных прав личности.

Основные категории нравственности:

§ идеал (добро, истина, справедливость),

§ совесть,

§ честь,

§ чувство собственного достоинства,

§ долг,

§ счастье,

§ смысл жизни (представление об осмысленности, направленности человеческой жизни к высшим ценностям).

Моральный выбор - свобода личности, заключающаяся в умении принимать решения в пользу добрых поступков.

Моральная ответственность - одно из основополагающих качеств личности, состоящее в способности предугадывать последствия свои поступков и нести за них самостоятельную ответственность.

Этика - философская наука, изучающая мораль и нравственность.

Нравственность - это мораль, воплощённая в поведении. Это компонент культуры, содержанием которого выступают этические ценности. Это способность человека думать, чувствовать и действовать в соответствии с моралью.

Наркомания и наркобизнес.

Блок I . ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО.

1.1. Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.)

1.2. Мировоззрение, его виды и формы.

1.3. Виды знаний.

1.4. Понятие истины, её критерии.

1.5. Мышление и деятельность.

1.6. Потребности и интересы.

1.7. Свобода и необходимость в человеческой деятельности.

1.8. Системное строение общества: элементы и подсистемы.

1.9. Основные институты общества.

1.10. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры.

1.11. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки.

1.12. Образование, его значение для личности и общества.

1.13. Религия.

1.14. Искусство.

1.15. Мораль.

1.16. Понятие общественного прогресса.

1.17. Многовариантность общественного развития (типы обществ).

1.18. Угрозы XXI века (глобальные проблемы).

Дата: 2019-03-05, просмотров: 310.