1. Бумажку глюкотеста погружают в испытуемую мочу так, чтобы полностью смочить желтую полоску.

2. Немедленно извлекают бумажку из жидкости, кладут смоченным концом на пластмассовую пластинку и выдерживают в таком положении около 2 минут.

3. По истечении срока экспозиции, не снимая бумажку с пластинки, сравнивают изменившуюся окраску цветной полосы на бумажке с цветной шкалой, имеющейся в комплекте.

4. Содержание глюкозы в моче оценивают по наиболее совпадающему со шкалой цвету полоски.

Опыт 2. Определение ацетона в моче экспресс - методом

На полоску фильтровальной бумаги помещают таблетку, содержащую нитропруссид натрия, и на нее наносят пипеткой две капли исследуемой мочи. Через две минуты окраску таблетки сравнивают с цветной шкалой. При отсутствии ацетона цвет таблетки не изменяется, при его наличии таблетка окрашивается от розового до фиолетового.

Вопросы к видеофильму «Сахарный диабет»

1. С чем больные связывают манифестацию своего заболевания?

2. Каков патогенез похудания больных сахарным диабетом?

3. Каков патогенез полиурии и полидипсии при сахарном диабете?

4. Чем обусловлены парестезии, перемежающаяся хромота?

5. С чем связано снижение резистентности к инфекциям, склонность к затяжному течению воспалительных заболеваний у больных сахарным диабетом?

СХЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

1. Оценить показатели углеводного обмена ( концентрация в крови глюкозы , гликозилированного гемоглобина, фруктозаминов, нагрузочный тест толерантности к глюкозе)

2. Оценить показатели жирового, белкового, кислотно-основного и других видов обмена.

3. Определть вид нарушения углеводного обмена (гипогликемия, гипергликемия).

4. Оценить функцию инсулярного аппарата поджелудочной железы (гиперинсулинизм, нарушение телерантности к глюкозе, сахарный диабет)

5. Определить наличие сахара и ацетона в моче, титрационную кислотность мочи.

6. Обосновать патогенез нарушений.

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Охарактеризовать состояние углеводного обмена, обосновать патогенез развивающихся изменений и принципы фармакокоррекции, если известно, что:

Задача 1.

Сахар крови натощак 4,7 ммоль/л. Через 60 мин после приема 50 г сахара максимум его в крови - 9,0 ммоль/л; в крови после второй сахарной нагрузки - 7,1 ммоль/л. Общий белок крови 72 г/л, альбумин-глобулиновый коэффициент 1,5, свободные жирные кислоты 1,5 ммоль/л, гликозилированный гемоглобин 6%, фруктозамины 2,0 ммоль/л. Масса тела 92 кг. Суточный диурез 1700 мл.

Задача 2.

Сахар крови натощак 3,0 ммоль/л, через 60 мин после приема 50 г сахара его максимум в крови - 5,8 ммоль/л. Время достижения исходного уровня -180 мин. Общий белок крови 67 г/л, альбумин-глобулиновый коэффициент 0,8; свободные жирные кислоты 1,2 ммоль/л. Масса тела 65 кг. Суточный диурез 2500 мл. Удельный вес мочи 1025.

Задача 3.

Больной заторможен, тургор кожи снижен. Сахар крови 16,5 ммоль/л, кетоновые тела 3,8 ммоль/л, свободные жирные кислоты 2,2 ммоль/л, рН крови 7.28, парциальное давление углекислого газа 30 мм рт. ст., SВ 18 мэкв/л, ВЕ= -12 мэкв/л. В крови эритроцитов 5,8х1012/л; лейкоцитов 21х109/ л; лейкоформула: Б-1, Э-3, П-2, С-63, Л-28, Мн-3. Масса тела 75 кг. Суточный диурез 2800 мл.

Задача 4.

Больной раздражителен, температура тела постоянно 37,3-37,50С, ЧСС 100 уд/мин, АД 140/95 мм рт.ст. Сахара крови натощак 7,1 ммоль/л, после однократной сахарной нагрузки его максимум - 13,3 ммоль/л. Время достижения исходного уровня 150 мин. Холестерин крови 3,0 ммоль/л, общий белок 65 г/л, альбумин-глобулиновый коэффициент 1,0. Масса тела 60 кг. Суточный диурез 1500 мл.

Задача 5.

Больной эйфоричен, отмечает сонливость днем и бессонницу ночью, преходящие затмения сознания. Температура тела 37,80С. ЧСС 98 в мин, лабильность пульса, АД 100/70 мм рт.ст. В крови лейкоцитов 15х109/л, общий белок 50 г/л, альбумин-глобулиновый коэффициент 0,8; остаточный азот 30,2 ммоль/л; мочевина 2,6 ммоль/л; общий билирубин 35 мкмоль/л; непрямой - 5 мкмоль/л, АсТ 1,5 ммоль/ч•л, АлТ 2.0 ммоль/ч•л, сахар крови 2,8 ммоль/л, кетоновые тела 3 ммоль/л. Масса тела 60 кг. Суточный диурез 1200 мл.

Задача 6.

Сахар крови натощак 5,3 ммоль/л, через 60 мин после сахарной нагрузки определен его максимум – 10,2 ммоль/л. Уровень сахара после второй сахарной нагрузки – 13,2 ммоль/л. Время достижения исходного уровня – 5 часов, общий белок крови 78 г/л; свободные жирные кислоты 0,9 ммоль/л; кетоновые тела 1,0 ммоль/л, гликозилированный гемоглобин 12%, фруктозамины 2,8 ммоль/л, суточный диурез составил 2500 мл. Масса тела 90 кг.

Задача 7.

У больного слабость, тремор рук, головные боли. Сахар натощак 2,8 ммоль/л, через 60 мин после однократной сахарной нагрузки его максимум 4,5 ммоль/л, а через 90 мин – 2,2 ммоль/л. Время достижения исходного уровня – 120 мин. Увеличена артерио-венозная разность по содержанию сахара. Масса тела 60 кг. Суточный диурез 1000 мл.

Задача 8.

Исходный уровень гликемии 35,5 ммоль/л, общий белок крови 92 г/л, остаточный азот 16 ммоль/л, натрий 165,2 ммоль/л, хлориды 130,2 ммоль/л, кетоновые тела 1,1 ммоль/л, гемоглобин 170 г/л, гематокрит 0,65, рН крови 7,35, рСО2 37 мм рт.ст., SВ=20 мэкв/л, ВВ=50 мэкв/л, ВЕ=-1,5 мэкв/л. МОС 2,5 л, АД 90/50 мм рт. ст. Масса тела 75 кг. Суточный диурез 500 мл.

Задача 9.

У больного с ожирением АД 80/50 мм рт.ст., ЧСС 96 уд/мин, МОС 2,4 л, оксигемоглобин артериальной крови 95%, венозной - 65%. Сахар крови 7,0 ммоль/л, кетоновые тела 1,7 ммоль/л, молочная кислота 10 ммоль/л, рН 7.22, рСО2 25 мм рт.ст., SВ=17 мэкв/л, ВВ=40 мэкв/л, ВЕ=-15 мэкв/л. Масса тела 98 кг. Суточный диурез 200 мл.

Задача 10.

Уровень сахара в крови натощак 8,0 ммоль/л, после однократной сахарной нагрузки - 10 ммоль/л. Время достижения исходного уровня - 180 мин, свободные жирные кислоты крови 1,6 ммоль/л, натрий 168 ммоль/л, хлор 110 ммоль/л, ЧСС 84 уд/мин, АД 160/90 мм рт.ст. Суточная экскреция кортикостероидов с мочой - 50 мг. Масса тела

80 кг. Суточный диурез 1700 мл.

Задача 11.

Больной предъявляет жалобы на слабость, отеки на лице. В крови эритроцитов 3,5х1012 / л, Нв – 87 г/л, уровень сахара натощак - 13,5 ммоль/л, свободные жирные кислоты 2,3 ммоль/л, общий белок 50 г/л, альбумин-глобулиновый коэффициент 0,8 , мочевина 12 ммоль/л, остаточный азот 34 ммоль/л, . Клиренс по эндогенному креатинину 50 мл/мин. АД 160/100 мм рт. ст., ЧСС 86 в мин. Суточный диурез 500 мл. В моче – белок 0,1 г/л/сут, гиалиновые цилиндры - 4-5 в поле зр., эритроциты - 7-8 в поле зр., лейкоциты – 2-4 в поле зрения. Масса тела 70 кг.

Задача 12.

У больного с рецидивирующим фурункулезом сахар крови натощак 9,0 ммоль/л, после однократной сахарной нагрузки через 60 мин –12,2 ммоль/л, время достижения исходного уровня – 5 ч. Концентрация свободных жирных кислот –2,1 ммоль/л, общий белок 56 г/л, натрий плазмы 151,0 ммоль/л. Лейкоформула: общее количество лейкоцитов – 9,0х109/л,

Б - 0, Э-0, Ю - 0, П-3,С - 72, Л - 19, М - 6 . Суточный диурез 2200 мл. Масса тела 60 кг.

Задача 13.

У больного с ожирением сахар крови натощак 8,7 ммоль/л, после однократной сахарной нагрузки через 60 мин –13,5 ммоль/л, время достижения исходного уровня – 5 ч. В сыворотке крови концентрация холестерина 9,5 ммоль/л, триглицеридов – 3,2 ммоль/л. АД 175/100 мм рт.ст., ЧСС 86 в мин, левая граница сердца смещена кнаружи от среднеключичной линии на 2 см. Суточный диурез 2900 мл.

Задача 14.

Больной без сознания, кожные покровы бледные, влажные, тургор сохранен. ЧСС 110 в мин, ЧДД 22 в мин. В крови уровень сахара 2,1 ммоль/л, общих липидов –1,7 ммоль/л, общего белка – 55 г/л, альбумин-глобулиновый коэффициент 0,7. Экскреция с мочой мочевины составляет 42 г/сут, ванилилминдальной кислоты – 45 мкмоль/сут.

В дополнение к приведенным данным определить наличие сахара и ацетона в моче.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

У больного сахар крови натощак 9,0 ммоль/л, после однократной сахарной нагрузки через 60 мин 14,2 ммоль/л, время достижения исходного уровня 5 ч; гликозилированный гемоглобин 15%, фруктозамин сыворотки крови 3,3 ммоль/л, свободные жирные кислоты 2,1 ммоль/л, общий белок 56 г/л. Суточный диурез 2200 мл. Реакция мочи на сахар положительна, на кетоновые тела отрицательна.

Решение

1. Концентрация сахара в крови натощак повышена (9 ммоль/л) – гипергликемия. Тест толерантности к глюкозе выявил значительное увеличение времени достижения исходного уровня глюкозы в крови до 5 часов (в норме – 3 часа). В крови увеличено содержание гликозилированного гемоглобина и фруктозамина. Гипергликемия сопровождается глюкозурией.

2. Вид нарушения углеводного обмена - гипергликемия.

3. Функция инсулярного аппарата поджелудочной железы не достаточна- гипоинсулинизм, на что указывает измененная толерантность к глюкозе. Следовательно, тощаковая гипергликемия, увеличение количества гликозилированного гемоглобина и фруктозамина обусловлены инсулиновой недостаточностью, при которой нарушается поступление глюкозы в клетку и ее окисление, угнетается гликогенез, липогенез, активируются гликогенолиз и глюконеогенез. Высокая гипергликемия (9,0 ммоль/л) → превышение почечного порога для глюкозы (8,8 ммоль/л) → увеличена фильтрация глюкозы в первичную мочу → недостаточная реабсорбция глюкозы в почечных канальцах → глюкозурия → повышена осмолярность мочи → снижена реабсорбция воды в почечных канальцах → осмотический диурез → полиурия (диурез 2200 мл/сут).

4. Нарушения других видов обмена также связаны с инсулиновой недостаточностью: гиперлипидемия формируется вследствие активации липолиза, гипопротеинемия является результатом стимуляции глюконеогенеза и снижения синтеза белка на фоне энергетического голода и жировой дистрофии печени.

5. Гипергликемия натощак у больного является признаком явного сахарного диабета, так как обнаружена инсулиновая недостаточность.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Патологическая физиология /Под ред. А.Д. Адо, М.А. Адо и др. М.: Триада-Х, 2002. – С. 234-245

2. Патофизиология /Под ред. П.Ф. Литвицкого. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – Т.I. – С. 266-300.

3. Тестовые задания по курсу патофизиологии /Под ред. Г.В. Порядина. М.: ВУНМЦ. – 1998. – С. 91-93.

4. Методические рекомендации к занятиям по патофизиологии /Под ред. П.Ф. Литвицкого М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – С. 51-54.

Дополнительная

5. Патофизиология /Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга. – Томск, 2001. – С. 271-292

6. Патологическая физиология /Под ред. В.А. Фролова. - М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1997. - С. 151 - 169.

7. Патологическая физиология /Под ред. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быця. М.: МЕДпресс-информ, 2002. – С. 259-273

8. Патофизиология. Курс лекций /Под редакцией П.Ф. Литвицкого. - М.: Медицина, 1995. - С. 655- 669.

9. Патологическая физиология /Под редакцией Н.Н. Зайко - Элиста, 1994. - С. 245-256.

10. Патологическая физиология /Под редакцией А.Д. Адо, В.В. Новицкого. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 1994. – С. 200 - 207.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПОЧЕК

Цель занятия: На основе анализа клинико-лабораторных данных научиться дифференцировать нарушения фильтрационной, реабсорбционной и секреторной функций почек. Уяснить механизмы основных синдромов, возникающих при их поражении.

Процесс изучения материалов занятия направлен на формирование у студентов следующих компетенций:

- способности и готовности проводить патофизиологический анализ клинических синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) диагностики, лечения, реабилитации и профилактики с учетом возрастно-половых групп пациентов (ПК- 6);

- способности и готовности использовать методы оценки природных и медико-социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно просветительную работу по гигиеническим вопросам (ПК-11);

- способности и готовности анализировать закономерности функционирования отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма взрослого человека и подростка для своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК-16),

- способности и готовности к участию в освоении современных теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов исследования (ПК-32).

В результате освоения материалами занятия студент должен:

Знать:

- Нарушения основных процессов в почках: фильтрации, экскреции, реабсорбции, секреции и инкреции.

- Значение клиренса для оценки фильтрационной и экскреторной функции почек. Оценка почечного кровотока и величины канальцевой реабсорбции воды.

- Этиология и патогенез нарушений функции клубочков и канальцев почек. Ренальные симптомы.

- Изменения суточного диуреза (поли-, олиго-, анурия), изменения относительной плотности мочи. Гипо- и изостенурия, их причины и диагностическое значение. Оценка концентрационной функции канальцев почек.

- «Мочевой синдром». Протеинурия, гематурия, лейкоцитурия, их виды, причины, диагностическое значение. Другие составные части мочи ренального и экстраренального происхождения.

- Экстраренальные симптомы и синдромы при заболеваниях почек. Патогенез и значение азотемии, анемии, артериальной гипертензии, отеков.

- Нефротический синдром. Виды, патогенез.

- Гломерулонефриты. Патогенетическая классификация. Клинические проявления, принципы лечения.

- Пиелонефриты острые и хронические. Этиология, патогенез, клинические проявления.

- Острая почечная недостаточность (ОПН). Формы, этиология, патогенез, стадии, принципы лечения. Значение гемодиализа в лечении ОПН, его принципы.

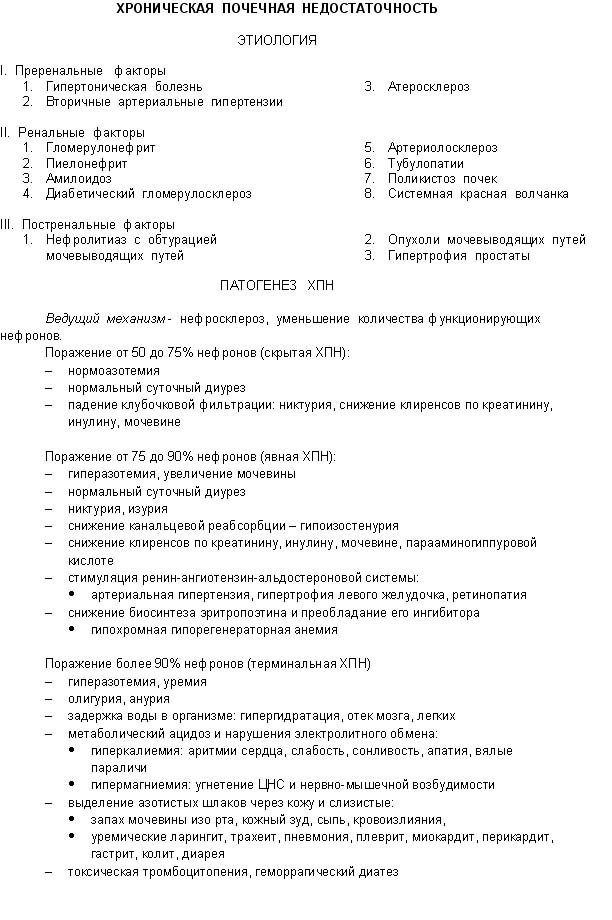

- Хроническая почечная недостаточность (ХПН). Этиология, стадии, особенности патогенеза ХПН. Уремия. Принципы лечения.

- Почечно-каменная болезнь. Этиология, патогенез, клинические проявления.

- Адаптивные изменения функции почек у жителей Крайнего Севера как фактор риска для воспалительных заболеваний почек.

Уметь:

- давать характеристику типовых нарушений функций почек по данным анализов крови, мочи и клиренс-тестов;

- дифференцировать нарушения фильтрационной, реабсорбционной и секреторной функций почек.

Владеть:

- навыками анализа закономерностей функционирования отдельных органов и систем в норме и при патологии;

- основными методами оценки функционального состояния организма человека, навыками анализа и интерпретации результатов современных диагностических технологий

- навыками патофизиологического анализа клинических синдромов, обосновывать патогенетические методы (принципы) диагностики, лечения, реабилитации и профилактики заболеваний.

Вопросы базовых дисциплин, необходимые для проработки темы

1. Нефрон как морфо-функциональная единица почки, его строение. Строение сосудистых клубочков. Структурная организация почечного фильтра и роль в мочеобразовании. Особенности регуляции кровообращения в почке.

2. Основные процессы мочеобразования (клубочковая фильтрация, канальцевые реабсорбция и секреция). Механизмы клубочковой фильтрации, состав первичной и конечной мочи.

3. Нейрогуморальная регуляция мочеобразования, роль нервной системы и гормонов (АДГ, альдостерон, катехоламины и др.).

4. Роль почек в поддержании азотистого баланса, осмотического давления, рН крови, объема крови. Невыделительные функции почек. Эндокринный аппарат почки, простагландиновая и калликреин–кининовая системы, строение и функция.

5. Клинико-физиологические методы исследования функции почек.

6. Особенности почки у новорожденного. Последующие возрастные изменения почки.

7. Возрастные изменения мочеобразования и мочеотделения.

ТЕСТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПРИ САМОПОДГОТОВКЕ

1. Наиболее частыми причинами острого диффузного гломерулонефрита являются:

1) гемолитический стрептококк группы А;

2) вирусы;

3) переохлаждение;

4) вакцинация;

5) золотистый стафилококк;

6) кишечная палочка;

7) грибки;

8) риккетсии.

2. Продолжительность латентного периода после стрептококковой инфекции до развития симптомов острого гломерулонефрита составляет:

1) 1-2 дня;

2) 3-6 дней;

3) 7-14 дней;

4) 15-30 дней;

5) 2-3 месяца.

3. Основные механизмы иммунологических реакций острого гломерулонефрита (указать последовательность):

1) образование иммунных комплексов;

2) нарушение кровоснабжения почек;

3) выработка антител против стрептококка;

4) повреждение базальной мембраны клубочков стрептококком;

5) выработка противопочечных антител;

6) повреждение базальной мембраны клубочков иммунными комплексами;

7) развитие воспаления клубочков.

4. Основные синдромы острого гломерулонефрита:

1) мочевой;

2) гипертензивный;

3) резорбтивно-некротический;

4) отечный;

5) диспротеинемический;

6) гипотензивный;

7) анемический;

8) гиперазотемический;

9) геморрагический;

10) тромбоцитопенический.

5. При остром гломерулонефрите:

1) полиурия;

2) олигурия;

3) протеинурия;

4) глюкозурия;

5) гематурия;

6) цилиндрурия;

7) лейкоцитурия;

8) липидурия;

9) гипернатриурия;

10) никтурия.

6. В патогенезе гипертензивного синдрома при гломерулонефрите играют существенную роль (указать последовательность):

1) активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы;

2) задержка натрия и воды;

3) снижение депрессорной функции почек;

4) снижение онкотического давления крови;

5) повышение проницаемости мембран клубочков;

6) гипоперфузия почек.

7. В патогенезе отечного синдрома при гломерулонефрите играют существенную роль:

1) снижение депрессорной функции почек;

2) снижение клубочковой фильтрации;

3) задержка натрия и воды;

4) вторичный гиперальдостеронизм;

5) повышение проницаемости капилляров;

6) нарушение лимфооттока;

7) диспротеинемия.

8. Для нефротического синдрома характерны:

1) обширные отеки;

2) высокая (более 4 г/л) протеинурия;

3) гипоальбуминемия;

4) гиперлипидемия;

2) фильтрацию в клубочках;

3) секрецию в канальцах;

4) степень кровоснабжения почек;

5) функцию мочевыводящих путей.

16. С помощью клиренса по парааминогиппуровой кислоте оценивают:

1) реабсорбцию в канальцах;

2) фильтрацию в клубочках;

3) секрецию в канальцах;

4) степень кровоснабжения почек;

5) функцию мочевыводящих путей.

17. Основные механизмы глюкозурии:

1) повышение проницаемости мембран клубочков;

2) нарушение реабсорбции в проксимальных канальцах при их повреждении;

3) нарушение реабсорбции в дистальных канальцах при их повреждении;

4) блокада реабсорбции при избыточном содержании в крови;

5) поступление в мочу из разрушенных клеток нефрона.

18. Основные механизмы протеинурии:

1) повышение проницаемости мембран клубочков;

2) нарушение реабсорбции в проксимальных канальцах при их повреждении;

3) нарушение реабсорбции в дистальных канальцах при их повреждении;

4) блокада реабсорбции при избыточном содержании в крови;

5) поступление в мочу из разрушенных клеток нефрона.

19. Основные механизмы липидурии:

1) повышение проницаемости мембран клубочков;

2) нарушение реабсорбции в проксимальных канальцах при их повреждении;

3) нарушение реабсорбции в дистальных канальцах при их повреждении;

4) блокада реабсорбции при избыточном содержании в крови;

5) поступление в мочу из разрушенных клеток нефрона.

20. Недостаток каких гормонов приводит к полиурии?

1) адреналина;

2) норадреналина

3) вазопрессина;

4) альдостерона;

5) окситоцина;

6) инсулина;

7) кортизола.

Эталоны ответов

1. 1,2(3,4) 8. 1,2,3,4,6,7,8 15. 2

2. 3,4 9. 2,3,4,5,7,8 16. 3

3. 3,1,6,7 10. 5,7 17. 2,4

4. 1,2,4,5 11. 1,2,3,6,7,10 18. 1,2

5. 2,3,5,6,10 12. 3 19. 5

6. 6,1,2,3 13. 2 20. 3,4,6

7. 3,4,5,7 14. 2

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Опыт 1. Экспресс-метод определения белка в моче

Диагностическую полоску погружают в мочу, тотчас же вынимают и по изменению ее цвета судят о наличии белка в моче.

Вопросы к видеофильму «Патогенез почечных отеков»

1. Возможные причины повреждения нефронов.

2. Как и почему изменяется онкотическое давление в крови у больных с поражением почек?

3. Как и почему изменяется осмотическое давление в крови при поражении почек?

4. Какова роль изменения онкотического и осмотического давлений в патогенезе почечных отеков?

СХЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

I. Оценить ренальные проявления:

1. Мочевой синдром:

1) рассчитать и оценить суточный диурез и ритм выделения мочи;

2) рассчитать минутный диурез;

3) рассчитать клиренс по эндогенному креатинину.

4) оценить удельный вес мочи и амплитуду его колебаний.

5) Оценить состав мочи.

2. Содержание остаточного азота и мочевины в плазме крови.

3. Оценить фильтрационную, реабсорбционную, концентрационную и депурационную способности почек.

II. Оценить экстраренальные изменения:

1. Артериальное давление;

2. Содержание белка в плазме крови, альбумин-глобулиновый коэффициент;

3. Содержание эритроцитов, гемоглобина, цветной показатель.

III. Определить уровень повреждения нефронов. Обосновать этиологию и патогенез обнаруженных изменений.

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Охарактеризовать механизм нарушений функции почек, если известно, что:

Задача 1. У больного в течение 10 лет отмечено стойкое повышение АД с частыми кризами, жалобы на головные боли, нарушения зрения. АД 150/120 мм рт.ст.; ЧСС - 110 в мин; отеки на нижних конечностях, на лице под глазами по утрам; цианоз кожных покровов. В периферической крови: эритроциты 5,2х1012/л, гемоглобин 165 г/л, лейкоциты 5,6х109/л. В плазме крови: общий белок 56 г/л, альбумины 16 г/л, глобулины 40 г/л, остаточный азот 39 ммоль/л, мочевина 11,4 ммоль/л. Реакция мочи кислая, реакция на сахар отрицательна. При микроскопии осадка: эритроциты 2-3 в поле зрения, гиалиновые цилиндры 7-9 в поле зрения. Креатинин сыворотки 6,9 мг/л, креатинин мочи 520 мг/л. Результаты пробы по Зимницкому:

Время Количество мочи Уд.вес мочи

9 80 1030

12 100 1020

15 70 1025

18 80 1020

21 150 1021

24 200 1025

3 100 1025

6 150 1032

Задача 2. У больного, извлеченного из-под обломков, где он находился около 5 часов, сознание заторможено, жалобы на боли в области поясницы, АД 80/60 мм рт.ст., ЧСС 110 в мин. В периферической крови: эритроциты 3,5х1012/л, гемоглобин 110 г/л, лейкоциты 9,2х109/л. В сыворотке: креатинин 7,2 мг/л, мочевина 8,6 ммоль/л, остаточный азот 28 ммоль/л, общий билирубин 45 мкмоль/л, непрямой - 40 мкмоль/л. Почасовой диурез: через 1 час после поступления - 55 мл/час, через 2 часа -50мл/час, через 3 часа - 47 мл/час, через 24 часа - 42 мл/час. Креатинин мочи через 1 час после поступления 530 мг/л.

Задача 3. У больного альбумин/глобулиновый коэффициент 1,2, остаточный азот крови 35 ммоль/л, мочевина 9,5 ммоль/л, концентрация креатинина в сыворотке крови 15 мг/л. рН крови 7,35, рСО2 30 мм рт.ст. SB 17 мЭкв/л, ВВ 40 мЭкв/л, ВЕ –4 мЭкв/л. Артериальное давление 160/90 мм рт.ст. Результаты пробы по Зимницкому:

Время Количество мочи Уд. вес мочи

9 150 1016

12 170 1013

15 300 1016

18 250 1008

21 350 1010

24 400 1014

3 375 1012

6 249 1016

Реакция мочи кислая, на сахар отрицательна, при микроскопии осадка эритроцитов 7-8 в поле зрения, гиалиновых цилиндров 6-7 в поле зрения. Концентрация креатинина в моче 600 мг/л.

Задача 4. У больного ЧСС 80 в мин, АД 100/60 мм рт.ст. в периферической крови содержание эритроцитов 4,8х1012/л, гемоглобина 145 г/л, ретикулоцитов 6‰, лейкоцитов 5,5х109/л. В сыворотке крови: общий белок 58 г/л, альбумины 18 г/л, глобулины 40 г/л, остаточный азот 18 ммоль/л, мочевина 6,8 ммоль/л, креатинин 8,5 мг/л. Реакция мочи щелочная, сахар отсутствует. При микроскопии осадка: зернистые цилиндры 10-13 в поле зрения. Креатинин мочи 952 мг/л.

Результаты пробы по Зимницкому:

Время Количество мочи Уд. вес мочи

9 130 1030

12 150 1025

15 200 1020

18 250 1020

21 140 1021

24 80 1025

3 150 1025

6 100 1030

Задача 5. У больного ЧСС 110 в мин, АД 130/80 мм рт.ст. В периферической крови содержание эритроцитов 5,1х1012/л, гемоглобина 150 г/л, ретикулоцитов 10‰, лейкоцитов 15х109/л, лейкоформула: Б-2, Э-0, М-2, Ю-4, П-10, С-60, Л-20, М-2. Температура тела 39,70С. В сыворотке крови: общий белок 68 г/л, альбумины 25 г/л, глобулины 43 г/л, остаточный азот 20 ммоль/л, мочевина 8,3 ммоль/л, креатинин 5 мг/л. Реакция мочи кислая, сахар отсутствует, креатинин 1224 мг/л. При микроскопии осадка: гиалиновые цилиндры 1-2 в поле зрения, зернистые 3-4 в поле зрения, эритроциты 1-2 в поле зрения, лейкоциты 1-2 в поле зрения.

Результаты пробы по Зимницкому:

Время Количество мочи Уд. вес мочи

9 75 1035

12 80 1025

15 90 1020

18 100 1017

21 50 1028

24 62 1030

3 43 1042

6 50 1040

Задача 6. У больного слабость, головная боль, тошнота, рвота, ухудшение зрения, кожный зуд, кожные покровы сухие, многочисленные расчесы, кровоизлияния. ЧСС 80 уд/мин, АД 220/140 мм рт.ст., температура тела 36.0 С. В периферической крови содержание эритроцитов 2,6х1012/л, гемоглобина 65 г/л, ретикулоцитов 3‰, лейкоцитов 12х109/л. В сыворотке крови: общий белок 45 г/л, альбумины 15 г/л, глобулины 30 г/л, остаточный азот 50 ммоль/л, мочевина 22,5 ммоль/л, креатинин 30 мг/л. рН крови 7,25, рСО2 28 мм рт.ст., SB 15 мЭкв/л, ВВ 38 мЭкв/л, ВЕ –7 мЭкв/л. Реакция мочи кислая, сахар отсутствует, креатинин 230 мг/л. При микроскопии осадка: гиалиновые цилиндры 7-9 в поле зрения, зернистые 10-13 в поле зрения, эритроциты сплошь в поле зрения, лейкоциты 15-20 в поле зрения.

Результаты пробы по Зимницкому:

Время Количество мочи Уд. вес мочи

9 15 1015

12 10 1013

15 - -

18 10 1014

21 - -

24 10 1010

3 30 1012

6 10 1014

Задача 7. У больного ЧСС 80 уд/мин, АД 100/60 мм рт.ст. В периферической крови содержание эритроцитов 4,8х1012/л, гемоглобина 145 г/л, ретикулоцитов 6‰, лейкоцитов 5,6х109/л. В сыворотке крови: общий белок 58 г/л, альбумины 18 г/л, глобулины 40г/л, остаточный азот 17 ммоль/л, мочевина 6,8 ммоль/л, креатинин 8,5 мг/л. Реакция мочи щелочная, сахар и липиды. При микроскопии осадка: эпителиальные цилиндры 3-5 в поле зрения, эритроциты отсутствуют. Креатинин мочи 952 мг/л.

Результаты пробы по Зимницкому:

Время Количество мочи Уд. вес мочи

9 130 1030

12 150 1025

15 200 1020

18 250 1020

21 140 1021

24 80 1015

3 150 1025

6 100 1020

Задача 8. У больного ЧСС 90 уд/мин, АД 170/100 мм рт.ст. В периферической крови содержание эритроцитов 3,0х1012/л, гемоглобина 110 г/л, ретикулоцитов 4,3‰, лейкоцитов 18х109/л. В сыворотке крови: общий белок 60 г/л, альбумины 30 г/л, глобулины 30 г/л, остаточный азот 16,7 ммоль/л, мочевина 7,8 ммоль/л, креатинин 7,0 мг/л. Реакция мочи резко кислая, сахар отсутствует, креатинин 508 мг/л. При микроскопии осадка: гиалиновые цилиндры 7-10 в поле зрения, зернистые 5-6 в поле зрения, эритроциты 20-30 в поле зрения, лейкоциты 10-15 в поле зрения.

Результаты пробы по Зимницкому:

Время Количество мочи Уд. вес мочи

9 50 1015

12 70 1013

15 110 1012

18 150 1014

21 100 1012

24 200 1010

3 300 1012

6 250 1014

Задача 9. У больного ЧСС 90 в мин, АД 100/60 мм рт.ст. В периферической крови содержание эритроцитов 5х1012/л, гемоглобина 150 г/л, ретикулоцитов 5‰, лейкоцитов 6х109/л. В сыворотке крови: общий белок 50 г/л, альбумины 20 г/л, глобулины 30 г/л, остаточный азот 20 ммоль/л, мочевина 5,5 ммоль/л. Креатинин сыворотки крови 10 мг/л. Реакция мочи щелочная, сахар 6%, положительная реакция на липиды. Креатинин мочи 1500 мг/л. При микроскопии осадка: лейкоциты и эритроциты отсутствуют.

Результаты пробы по Зимницкому:

Время Количество мочи Уд. вес мочи

9 300 1022

12 220 1020

15 320 1017

18 320 1020

21 270 1020

24 160 1019

3 176 1022

6 120 1024

Задача 10. У больного ЧСС 80 в мин, АД 110/65 мм рт.ст. В периферической крови содержание эритроцитов 6,2х1012/л, гемоглобина 165 г/л, ретикулоцитов 10‰, лейкоцитов 9,5х109/л. Лейкоформула: Б-0, Э-3, П-4, С-63, Л-27, Мн-3. Температура тела 36,70С. В сыворотке крови: общий белок 90 г/л, альбумины 60 г/л, глобулины 30 г/л, остаточный азот 18 ммоль/л, мочевина 8,0 ммоль/л, креатинин 8,0 мг/л, сахар крови 4,2 ммоль/л. Реакция мочи кислая, сахар отсутствует, креатинин 400 мг/л. При микроскопии осадка: лейкоциты 2-4 в поле зрения, эритроциты 1-2 в поле зрения.

Результаты пробы по Зимницкому:

Время Количество мочи Уд. вес мочи

9 650 1010

12 675 1015

15 600 1012

18 450 1015

21 220 1010

24 280 1008

3 200 1015

6 240 1015

Задача 11. У больного ЧСС 75 в мин, АД 120/80 мм рт.ст. В периферической крови содержание эритроцитов 4,5х1012/л, гемоглобина 130 г/л, уровень сахара крови натощак 8,8 ммоль/л, через 60 мин после приема 50 г сахара определили его максимум - 16,2 ммоль/л. Уровень сахара в крови после второй сахарной нагрузки – 20 ммоль/л. Время достижения исходного уровня сахара 6 часов. Креатинин сыворотки 7 мг/л, общий белок 70 г/л, альбумины 45 г/л, глобулины 25 г/л, мочевина 8,0 ммоль/л, остаточный азот 18 ммоль/л, билирубин 20 ммоль/л. Реакция мочи слабокислая, положительная реакция на сахар. Креатинин мочи 400 мг/л. При микроскопии осадка: эритроциты, лейкоциты отсутствуют. Содержание воды в организме - 58 %.

Результаты пробы по Зимницкому:

Время Количество мочи Уд. вес мочи

9 420 1030

12 520 1025

15 450 1028

18 580 1025

21 250 1030

24 360 1020

3 280 1030

6 200 1025

Задача 12. У больного акроцианоз, отёки на нижних конечностях, пульс 100 уд в мин, МОС - 2,5 л. В сыворотке крови: общий белок 80 г/л, альбумин/глобулиновый коэффициент - 0,9, остаточный азот 20 ммоль/л, мочевина 7,0 ммоль/л, креатинин 11 мг/л.

Результаты пробы по Зимницкому:

Время Количество мочи Уд. вес мочи

9 75 1029

12 90 1020

15 20 1020

18 75 1028

21 100 1025

24 80 1030

3 20 1036

6 50 1030

Реакция мочи резко кислая, при микроскопии осадка: лейкоциты 1-3 в поле зрения, эритроциты 1-2 в поле зрения, гиалиновые цилиндры 1-2 в поле зрения. Концентрация креатинина в моче 2090мг/л

В дополнение к приведенным данным рассчитать клиренс эндогенного креатинина, определить наличие белка в моче.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

У больного в течение 10 лет отмечено стойкое повышение АД с частыми кризами, жалобы на головные боли, нарушения зрения. АД 190/110 мм рт. ст.; ЧСС 110 в мин; отеки на нижних конечностях, на лице под глазами по утрам; цианоз кожных покровов. В периферической крови: эритроциты 5,2·1012/л, гемоглобин 165 г/л, лейкоциты 5,6·109/л. В плазме крови: общий белок 56 г/л, альбумины 16 г/л, глобулины 49 г/л, остаточный азот 39 ммоль/л, мочевина 11,4 ммоль/л. Реакция мочи кислая, реакция на сахар отрицательна, концентрация белка в моче 0,85 г/л. При микроскопии осадка: эритроциты 2-3 в поле зрения, гиалиновые цилиндры 7-9 в поле зрения. Креатинин сыворотки 6,9 мг/л, креатинин мочи 520 мг/л.

Результаты пробы по Зимницкому:

| Время | Количество мочи | Уд. вес мочи |

| 9 | 80 | 1030 |

| 12 | 100 | 1020 |

| 15 | 70 | 1025 |

| 18 | 80 | 1020 |

| 21 | 150 | 1021 |

| 24 | 200 | 1025 |

| 3 | 100 | 1025 |

| 6 | 150 | 1032 |

1. Оценить пробу Зимницкого.

Дневной диурез составил 330 мл, ночной – 600 мл. Ночной диурез преобладает над дневным - никтурия. Суточный диурез 930 мл. Удельный вес мочи колеблется от 1020 до 1032, что соответствует норме ® концентрационная способность почек не нарушена.

2. Рассчитать клиренс по креатинину.

| Клиренс: |

| х минутный диурез = |

| * 0,65 = 49 /мин |

Снижение клиренса по креатинину и никтурия свидетельствуют о нарушении фильтрационной способности почек ® синдром гипоперфузии.

3. Гиперазотемия и увеличение содержания мочевины в сыворотке крови ® нарушение депурационной функции почек.

4. В общем анализе мочи: протеинурия, микрогематурия, цилиндрурия. Данные изменения являются признаками мочевого синдрома, характерного для нарушения функции клубочков нефрона (признак повышенной проницаемости мембран клубочка).

5. Экстраренальными признаками поражения клубочков являются: артериальная гипертензия систоло-диастолического типа; в крови гипопротеинемия, диспротеинемия.

6. Синдром гипоперфузии и гиперазотемия – критерии явной почечной недостаточности. Признаки патологии клубочкового аппарата нефрона – доказательство почечной недостаточности ренального происхождения.

7. Обосновать этиологию и патогенез выявленных изменений.

8. У пациента имеются признаки гломерулонефрита: ренальные (синдромы гипоперфузии и мочевой) и экстраренальные (диспротеинемия, ренопривная артериальная гипертензия). В основе гломерулонефрита лежат иммунопатологические реакции, запускаемые после инфекционного процесса (этиологические факторы – гемолитический стрептококк, стафилококк, пневмококк, вирусы, плазмодии малярии). Повреждение клубочков нефрона наступает при образовании антител к базальным мембранам почечных клубочков, фиксации на них комплексов антиген-антитело, а также активированных компонентов комплемента, вследствие чего формируется воспаление.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Патологическая физиология /Под ред. А.Д. Адо, М.А. Адо и др. М.: Триада-Х, 2002. – С. 553-579.

2. Патофизиология /Под ред. П.Ф. Литвицкого. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – Т.II. – С. 291-314.

3. Тестовые задания по курсу патофизиологии /Под ред. Г.В. Порядина. М.: ВУНМЦ. – 1998. – С. 239-246.

4. Методические рекомендации к занятиям по патофизиологии /Под ред. П.Ф. Литвицкого М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – С. 106-110.

Дополнительная

5. Патофизиология /Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга. – Томск, 2001. – С. 598-623.

6. Патологическая физиология /Под ред. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быця. М.: МЕДпресс-информ, 2002 – С. 523-545.

7. Черешнев В.А., Юшков Б.Г. Патофизиология. М.: Вече, 2001. – С. 515-540.

8. Патологическая физиология /Под ред. В.А. Фролова. - М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1997. - С. 13-30.

9. Патофизиология. Курс лекций /Под редакцией П.Ф. Литвицкого. - М.: Медицина, 1995. - С. 574-592.

10. Патологическая физиология /Под редакцией Н.Н. Зайко. - Элиста, 1994.- С. 467-488 с.

11. Патологическая физиология /Под редакцией А.Д. Адо, В.В. Новицкого. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1994. - С. 385-401.

Дата: 2019-02-25, просмотров: 647.