При известной производительности перекачки диаметр трубопровода можно определить из уравнения расхода

Q = V•s, (5.1)

где

Q – объёмный расход, м3/с;

V – линейная скорость потока, м/с;

s – площадь поперечного сечения трубопровода, м2.

Линейная скорость в первом приближении выбирается по справочным данным как функция производительности [2]. Тогда для трубопровода диаметром D можно записать

или

или  , м.

, м.

По сортаменту принимается ближайший в сторону увеличения условный диаметр Dу и уточняется фактическая скорость потока.

Общий напор или рабочее давление, которое необходимо создать на каком-либо участке трубопровода, чтобы осуществить процесс перекачки с заданной производительностью, можно выразить из уравнения 5.2, которое называют [3] балансом напоров для заданного участка трубопровода

(5.2)

(5.2)

или

. (5.3)

. (5.3)

где

z1, z2 – геодезические отметки начальной и конечной точек участка трубопровода, м;

- начальный напор для заданного участка трубопровода, м;

- начальный напор для заданного участка трубопровода, м;

- напор в конце участка, м.

- напор в конце участка, м.

Давление Р1, т.е. давление, развиваемое станцией, должно удовлетворять условию:

Р1 < Р max, где

Р max – максимальное разрешенное давление, рассчитанное из условия прочности труб, МПа.

Согласно СНиП 2.05.06-85* условие прочности записывается так:

или

или  , (5.4)

, (5.4)

где

δ – толщина стенки трубопровода, м;

Р – рабочее давление, МПА;

n – коэффициент запаса прочности по давлению;

R1 – расчетное сопротивление, МПА.

, (5.5)

, (5.5)

где

m – коэффициент условий работы трубопровода;

k1 – коэффициент надежности по материалу;

k2 – коэффициент надежности по назначению;

σВ – предел прочности материала трубопровода, МПа.

В то же время, если  есть напор в конце участка, т.е. на приёме следующей ПС, то должно соблюдаться условие

есть напор в конце участка, т.е. на приёме следующей ПС, то должно соблюдаться условие

, (5.6)

, (5.6)

где hкав – запас напора на преодоление кавитации в насосе, м.

Выполнение условий 5.4, 5.6 гарантирует безопасную работу трубопровода.

Потери напора в уравнении 5.2 рассчитываются по уравнению

hпот = iL, м (5.7)

где i – гидравлический уклон для заданного участка трубопровода, м/м;

L – длина участка, м.

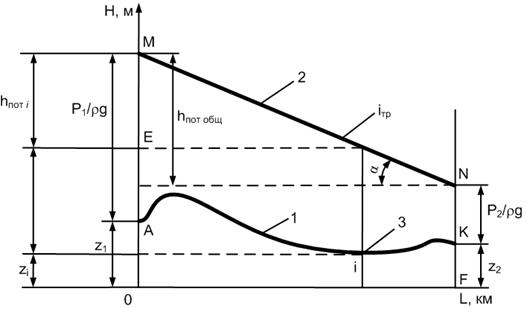

Уравнение 5.7 есть прямая линия, что дает возможность представить уравнение баланса напоров для заданного участка трубопровода в виде графика в координатах H-L (рис. 5.1).

Рис 5.1 Изменение давления по длине участка трубопровода:

1 – профиль трубопровода

2 – линия гидравлического уклона

3 – точка "i" установки манометра

На рис. 5.1 т. А – место расположения перекачивающей станции (ПС);

т. К – конечная точка участка трубопровода (или приём на следующую ПС или приёмная задвижка конечного пункта), отрезок АМ – напор станции Р1/ r g, м, отрезок KN - напор в конце участка Р2/ r g, м.

Линия гидравлического уклона 2 располагается под углом α к плоскости сравнения 0L. Как следует из курса гидравлики, гидравлический уклон iтр есть тангенс угла α, и так как iтр – это потери напора на единицу длины трубопровода, то можно записать уравнение:

, (5.8)

, (5.8)

где

λ – коэффициент гидравлических потерь;

V – линейная скорость потока, м/с;

D – диаметр, м;

g – ускорение свободного падения, м2/с.

Потери напора по рис 5.1 на всем участке трубопровода равны разнице отрезков 0М и NF, (hпот общ = ОМ – NF).

Если в любой i-той точке (Т.3) трубопровода установить манометр, то он покажет напор равный  , потери напора на участке от ПС до i-той точки (Т.3) будут равны отрезку МЕ (hпот i).

, потери напора на участке от ПС до i-той точки (Т.3) будут равны отрезку МЕ (hпот i).

Пользуясь тем же уравнением 5.2, можно записать баланс напоров для участка трубопровода с несколькими ПС (рис. 5.2).

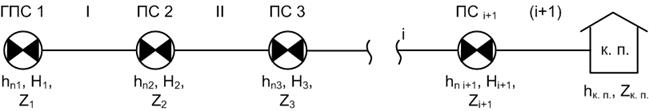

Рис. 5.2 Участок трубопровода с несколькими ПС:

ГПС, ПС – головные и промежуточные перекачивающие станции МТП;

КП – конечный пункт участка МТП;

hn1…i+1 – подпор на каждой ПС;

H1, H2, … Hi+1 – напор основных агрегатов для каждой ПС;

Z1 … ZКП – геодезические отметки ПС;

I, II, i+1 – участки МТП между перекачивающими станциями.

Для решения поставленной задачи записываются уравнения баланса напоров на каждом участке:

I участок

( hn1 + H1 + Z1) – (hn2 + Z2) = hпот 1-2

II участок

( hn2 + H2 + Z2) – (hn3 + Z3) = hпот 2-3

…………………………………….

(i+1) участок

( hn i+1 + Hi+1 + Zi+1) – (hКП + ZКП) = hпот i+1

После сложения левых и правых частей, записанных в уравнениях, получим уравнение 5.9 баланса напоров для участка МТП с несколькими ПС [9]:

(5.9)

(5.9)

Так как потери напора есть функция производительности, то уравнение можно использовать в разных ситуациях. Например, зная производительность перекачки, параметры трубопровода, определяют требуемый напор  или, зная напоры станций и их количество, рассчитывают производительность перекачки.

или, зная напоры станций и их количество, рассчитывают производительность перекачки.

Задача № 2

Подбор типа и количества насосов,

способа соединения основных и подпорных агрегатов

Насосы для перекачки подбираются по требуемому напору для заданной производительности перекачки, при этом напор насоса рассчитывается по уравнению [2]:

(5.10)

(5.10)

где Z1, Z2 - геодезические отметки начала и конца трубопровода, м;

P2, P1 - давление в конце участка и в начальном резервуаре, соответственно, Па;

hпот - потери напора во всасывающей и нагнетательной линиях, м.

Как правило, для одних и тех же целей можно выбрать по каталогам несколько типов насосов. Поэтому вторым этапом будет проверка выбранного насоса по КПД и потребляемой мощности. С этой целью строится совмещенная характеристика насоса и трубопровода. Характеристика трубопровода строится по тому же уравнению (5.10). В данной ситуации это уравнение называется уравнением напора трубопровода. Для построения характеристики трубопровода необходимо задаться несколькими значениями производи-тельности Q и определить по уравнению (5.10) соответствующие им напоры Н, затем полученные значения нанести на график (рис. 5.3).

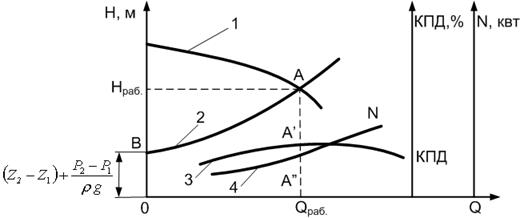

Рис. 5.3 – Совмещенная характеристика насоса и трубопровода:

1 – Характеристика насоса 3 – Линия КПД

2 – Характеристика трубопровода 4 – Линия мощности

Характеристика насоса может быть приведена в паспорте завода-изготовителя, при её отсутствии допускается для расчета полого падающих характеристик насосов использовать математическую аппроксимацию в виде уравнения [5]:

H = H0 – aQ – bQ2 (5.11)

где Н0, а, b – справочные величины;

Q – производительность перекачки, м3/час.

Имея паспортные или расчетные Н при разных производительностях перекачки, можно нанести искомую линию на график (рис. 2.3).

На этот же график наносится линия КПД насоса и линия потребляемой мощности. Линия КПД строится по справочным данным [5], если нет заводской характеристики, линия мощности соответствует теоретической мощности, определяемой по уравнению

, кВт (5.12)

, кВт (5.12)

где ρ – плотность потока, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м2/с;

Н – напор насоса, м;

Q – производительность, м3/с.

Точка пересечения линий 1, 2 (т. А) называется рабочей точкой системы насос-трубопровод, и при правильном подборе насоса т. А должна лежать в рабочей зоне насоса. При сравнении насосов выбирается тот, у которого т. А соответствует зоне максимального КПД (т. А на линии КПД) и потребляемая мощность минимальна (т.А′′ на линии мощности).

Так как при трубопроводном транспорте жидкофазных потоков возникает необходимость иметь одновременно высокие напоры и значительные производительности, то на практике широко используется как последовательное, так и параллельно-последовательное соединение насосных агрегатов, и тогда для нахождения рабочей точки системы линия 1 на графике 5.3 должна представлять собой совмещенную характеристику всех работающих агрегатов станции.

Задача № 3

Исследование профиля трубопровода с целью определения

Дата: 2019-02-18, просмотров: 512.