История Эфиопии

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

Руины храма в Йехе (провинция Тигре, Эфиопия).

Содержание

- 1 Доисторический период

- 2 Древняя история

- 3 Раннее средневековье

- 4 Позднее средневековье. Начало правления Соломоновой династии

- 5 Религиозные войны. Феодальная раздробленность

- 6 Борьба за объединение. Теодрос II и Менелик II

- 7 Эфиопия в XX веке

- 7.1 Наследники Менелика. Движение младоэфиопов

- 7.2 Итальянская агрессия

- 7.3 Правление Хайле Селассие в послевоенный период

- 7.4 Падение монархии. Правление коммунистов

- 7.5 Падение коммунистического режима

- 7.6 Эфиопия после Менгисту

- 8 См. также

- 9 Примечания

- 10 Литература

- 11 Ссылки

Доисторический период

История Эфиопии История Эфиопии

|

|

| Пунт |

| Дʿмт |

| Аксумское царство |

| Загве |

| Соломонова династия |

| Адало-эфиопская война |

| Абиссинский эялет |

| Афарский султанат |

| Эпоха князей |

| Первая итало-эфиопская война |

| Хайле Селассие I |

| Вторая итало-эфиопская война |

| Итальянская Восточная Африка |

| Эфиопо-эритрейский конфликт |

| Восточноафриканская кампания |

| Итальянская партизанская война в Эфиопии (1941—1943) |

| Федерация Эфиопии и Эритреи |

| Война за независимость Эритреи |

| Гражданская война в Эфиопии |

| Война за Огаден (1977—1978) |

| Мелес Зенауи |

| Сомалийская война |

| Портал «Эфиопия» |

Современная территория Эфиопии принадлежит к Восточноафриканскому — одному из древнейших ареалов развития человека. Возраст некоторых палеонтологических находок останков австралопитеков и человека умелого на эфиопской территории оценивается в 4,4—2,8 миллионов лет.

К виду австралопитек афарский относятся находки Селам из Дикика[1], Кадануумуу из Корси Дора[2], Люси, AL 333 из Хадара. В 1992 году в Арамисе был найден скелет вероятного эволюционного предшественника австралопитеков, жившего около 4,4 млн лет назад. Находка получила название «Арди», а вид, к которой принадлежал гоминид — Ardipithecus ramidus (от афарского «арди» — «земля», «рамид» — «корень»)[3].

Homo habilis (челюсть LD 350−1) жил в Леди-Герару 2,8 млн лет назад[4], в Хадаре челюсть AL 666-1 датируется возрастом 2,33 млн лет назад[5][6].

Артефакты олдувайской культуры в Мелка-Контуре (en:Melka Kunture)[7] возрастом 1,6—1,7 млн лет (Гомборе[8]) принадлежат Homo ergaster. Преархантроп Гарба IV в Мелка Контуре датируется возрастом 1,4—1,5 млн лет назад[9].

Человеческие следы в Мелка-Контуре, оставленные ок. 700 тыс. лет назад на мягкой глине, покрытой слоем вулканического пепла, принадлежат гейдельбергскому человеку[10]. Возраст представителя вида Homo heidelbergensis из Бодо (Аваш, Афар)[11] — 600 тыс. лет назад[12].

Черепа Идалту возрастом 154 — 160 тыс. лет из деревни Херто (Средний Аваш) могут принадлежать непосредственным предкам вида Homo sapiens[13].

На местонахождении Porc-Epic Cave (близ Дыре-Дауа) среднего каменного века Африки (en:Middle Stone Age), датируемом возрастом 40 тыс. л. н., учёные выявили на каменных инструментах следы охры двух цветов[14].

Y-хромосомная гаплогруппа E (субклада E1b1a2[15]) и митохондриальная гаплогруппа L3 (субклада L3x2a) были обнаружены у обитателя эфиопской пещеры Мота, жившего 4500 лет назад. Это свидетельствует об обратной миграции людей из Евразии в Африку около 3000 лет назад[16]. Примерно в это же время (819—755 гг. до н. э., 919—801 гг. до н. э.) в Эфиопии появились первые куры[17].

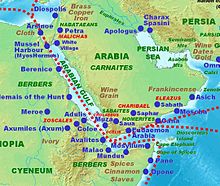

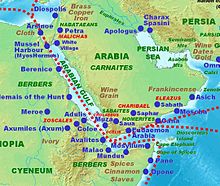

Древняя история

Древнеегипетские источники говорят о ещё более древней стране Пунт, существовавшей на территории Африканского Рога. Около 1000 года до н. э. в южной части Аравийского полуострова были образованы Хадрамаутское, Катабанское и Сабейское царства, что значительно ускорило процесс переселения части населения этого региона (современный Йемен) на территории сегодняшних Эритреи и северо-восточной Эфиопии. Переселенцы принесли с собой семитские языки, положив начало развитию эфиопской цивилизации, которая обладала значительными антропологическими, языковыми, этническими, культурными и религиозными связями с семитским и средиземноморским мирами, во многом отличаясь от других современных ей африканских цивилизаций.

В VIII веке до н. э. на эфиопские земли прибыла крупная сабейская колония, стремительно отделившаяся от своей аравийской метрополии. С прибытием сабеев связана известная эфиопская легенда о «Соломоновой династии», представителями которой якобы являлись эфиопские цари. Согласно легенде, все они были потомками древнеизраильского царя Соломона и библейской царицы Савской, то есть, правительницы Сабейского царства. Эфиопы традиционно называли царицу Савскую эфиопской Македой или Билкис.

Переселение аравийцев—тигре на плато привело к распространению в Эфиопии не только семитских языков, но и многочисленных навыков: каменного строительства методом сухой кладки и резьбы по камню, расписной керамики и ещё некоторых достижений цивилизации. Смешавшись с кушитами, обитавшими в регионе Тигре, аравийские переселенцы образовали агази — древнеэфиопскую народность, по имени которого современная территория Тигре стала известна как «страна Агази», а древнеэфиопский язык — как геэз. Древнейшим эфиопским государством, сложившимся под влиянием аравийцев, ещё в VIII веке до н. э. стало царство Дʿмт.

Известно, что цари государства Мероэ Горсиотеф (начало IV века до н. э.) и Настасен (конец IV века до н. э.) вели войны с народом хабаса (Абиссиния); древние греки называли эфиопами всех чернокожих обитателей Африки, в первую очередь нубийцев; ныне это название закрепилось за территорией, известной также под названием Абиссиния.

К III веку до н. э. это государство распалось на небольшие княжества (Хэгэр, Даваль). На эфиопском побережье Красного моря и Аденского залива появились фактории эллинистического Египта, пришедшие в упадок к I веку до н. э.

Раннее средневековье

В начале I тысячелетия н. э. в результате объединения ряда небольших племенных образований, известных с середины I тысячелетия до н. э. образовалось могущественное Аксумское царство. Его главным портом стал город Адулис на побережье Эритреи, ставший важным перевалочным пунктом на торговом пути из Египта в Индию и Ланку, а также к берегам Восточной Африки.

Адулис описывается в Перипле Эритрейского моря, составленном в I веке.

Империя Аксум достигла наибольшего расцвета в IV — VI веках н. э., когда его могущество распространялось на Нубию, Йемен, Эфиопское нагорье и северную часть Африканского рога. Правителю Аксума («царю царей») платили дань местные царьки; с южных границ Эфиопии и из Судана в Аксум поступали золото, драгоценные камни, слоновая кость, рог носорога, зубы гиппопотама, шкуры диких зверей, живые звери и птицы. Эти товары вывозились через Адулис в Римскую империю, Иран, Индию, Ланку; взамен импортировались изделия из цветных металлов, железа, ткани из Египта, пряности, вино, сахар, зерно (пшеница, рис). Немало связанных с торговлей свободных иностранцев — римлян, сирийцев, индийцев — проживали в Аксуме и Адулисе. Для нужд торговли цари Аксума с III века н. э. чеканили золотую и серебряную монету. В V—VI веках Аксум стал крупнейшим городом Северо-Восточной Африки; его размеры и великолепие производили впечатление не только на арабов, но и на византийских путешественников. Адулис превратился в крупнейший порт западной части Индийского океана.

В I — IV веках в Аксуме господствовала местная языческая религия, в которой ключевое значение имел культ священной особы царя. В IV веке н. э. в Аксум проникает христианство, и уже в середине IV века, при царе Эзане (ок. 325—360 гг.) становится государственной религией. Раб-секретарь Эзаны Фрументий, сириец по рождению, был рукоположен первым епископом Аксума. 329 год считается датой основания эфиопской монофизитской церкви, которая оставалась зависимой от египетской коптской церкви вплоть до 1948 года.

Аксумская архитектура: Монастырь Дебре Дамо (V или VI век н. э.)

Глава эфиопской церкви и высшее духовенство — абуны (епископы) назначались александрийским патриархом и были, как правило, египтянами. Христианство распространялось в основном мирными методами и к VI в. утвердилось в качестве господствующей религии.

В правление Эзаны аксумиты совершали победоносные походы в Мероэ, господствовали в стране беджа и претендовали на господство над Южной Аравией. Однако даже во время расцвета Аксума власть царя царей не была очень прочной, и походы против подвластных племен приходилось постоянно повторять.

Царь Калеб Элла-Асбэха (ок. 510 — ок. 530) предпринял поход в Йемен (517 г.) против царя Юсуфа Зу-Нуваса, сделавшего иудаизм государственной религией в Химьяре. Эфиопы захватили Зафар, столицу Химьяра, но в 518 г. Зу-Нувас отвоевал столицу и истребил аксумский гарнизон. В 525 г. аксумиты вновь высадили армию в Йемене с византийских кораблей, Зу-Нувас был разгромлен и убит простым воином Абрахой, который стал наместником Йемена, а вскоре (534 г.) захватил власть и создал в Южной Аравии государство, в котором правили эфиопы. Абраха посылал дары Элла-Асбэхе и его преемнику Гэбре-Мэскэлю, но проводил независимую политику; за время своего правления он совершил по крайней мере один дальний поход в Центральную Аравию (по мусульманской традиции, в 570 г., но скорее всего, это произошло в 547 г.)

В 577 г. персидский шах Хосров I направил в Южную Аравию флот и войско. Йемен был завоеван персами и стал «заморской колонией» Сасанидов, которые распространили господство и на острова Красного моря напротив эфиопского побережья.

В VII веке в Аравии возник ислам. В 615 в Аксуме нашли убежище члены первоначальной мусульманской общины, изгнанные из Мекки своими соплеменниками. Аксумский царь Армах I был союзником Мухаммада. Однако после того, как ислам восторжествовал в Аравии, эфиопы проявили враждебность к новым соседям. Скорее всего, причиной была торговая конкуренция, игравшая ключевую роль в жизни как арабов, так и аксумитов. Уже в 630 аксумский флот напал на побережье Хиджаза, но арабам удалось посадить эфиопские корабли на мель. В 640 аксумиты вновь атаковали аравийское побережье, в ответ йеменцы предприняли набег на Аксум. После того, как арабы в 641 завоевали Египет, а в 652 подчинили суданское царство Мукурра, Аксум оказался отрезан от христианских союзников и рынков Средиземноморья.

Новый серьёзный конфликт произошёл в начале VIII в. В 702 аксумский флот высадил десант, который внезапным ударом захватил Джидду; в Мекке была паника, мусульмане с трудом перебросили подкрепления и отразили нападение. Вскоре после этого арабы, уже имевшие солидный опыт морских походов, предприняли большую экспедицию против Аксума. Они захватили, разграбили и разрушили Адулис, который навсегда потерял своё значение; архипелаг Дахлак перешёл под власть арабов. Уже к середине VIII в. Аксумская держава пришла в упадок. Города постигло запустение, Аксум сохранил значение лишь как религиозный центр, позднее здесь происходила коронация императоров.

В IX — XI веках на островах Дахлак, в Массауа, Зейле и на восточных окраинах Эфиопского нагорья появляются мусульманские городские общины и небольшие княжества. В районах Бэгемдыр и Сымен, к северу от озера Тана, образовалось независимое княжество народа фалаша, с давних времен исповедовавшего иудаизм. Основная часть эфиопов осталась христианской.

В XII веке происходит консолидация христианских княжеств в царство Ласта династии Загве (столица — Лалибела, к востоку от озера Тана). К рубежу — XII — XIII веков относится правление легендарного царя Гебре Мескель Лалибэлы из династии Загве: ему приписывается строительство храмов, раздача даров духовенству и нищим, а также угроза, адресованная мусульманам — построить плотину и отвести воды Голубого Нила от Судана и Египта. Параллельно в области Шоа мусульмане объединяются в султанат с династией Махзуми (Махджуми); у язычников было царство Дамот.

В XIII в. сменяется династия как в христианской, так и в мусульманской части Эфиопии. В 1270 верховная власть от династии Загве переходит к т. н. Соломоновой династии правителей Тэгулета и Мэнза; преобладающим в государстве становится народ амхара, а центр тяжести смещается на юг, в северную часть Шоа (Тэгулет). В 1277 к юго-востоку от Мэнза образовался султанат Йифат во главе с династией Уоласма, который в 1285 присоединил юго-восточную часть Шоа, отняв гегемонию у султанов Махджуми. С этого времени Йифат, удерживая господство над постоянно соперничающими султанатами (Адаль, Доуаро, Бали, Хадья, Фэтэгар), начинает длительную борьбу с христианским царством. В этой борьбе христиане оказались сильнее благодаря более совершенной военно-феодальной и церковной организации, хотя на стороне мусульман были торговое преимущество и поддержка исламских государств, через которые осуществлялись практически все связи Эфиопии с внешним цивилизованным миром.

Эфиопия в XX веке

Итальянская агрессия

Основная статья: Вторая итало-эфиопская война

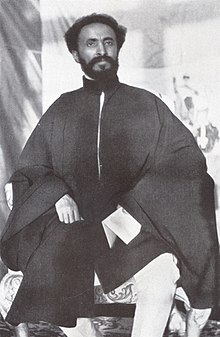

Хайле Селассие I в феврале 1934 года

Ещё с 1932 года по приказу Бенито Муссолини в Эритрее и Итальянском Сомали велось строительство дорог и военных укреплений. 5 декабря 1934 года итальянцы спровоцировали пограничный инцидент в оазисе Уольуоль (Уал-Уал), столкновения повторились 20 и 23 марта 1935 года. Ещё в январе 1935 года министр иностранных дел Франции Лаваль заключил договор с Италией: в обмен на отказ Рима от претензий на Тунис французы признали за Италией Эритрею, Сомали и «свободу рук» в отношении Эфиопии. Чтобы лишить Италию повода для агрессии, Эфиопия отвела свои войска на несколько десятков километров от границы, однако в сентябре всё же объявила всеобщую мобилизацию. В ночь со 2 на 3 октября 1935 года две фашистские армии вторглись в Эфиопию из Эритреи и Сомали, началась Вторая итало-эфиопская война 1935—1936 годов. Уже в первые дни войны итальянцы заняли Адуа и Аксум. После проведения мобилизации эфиопская армия имела численное превосходство, но правительство не могло вооружить всех добровольцев — оно располагало 100 тыс. винтовок, примерно 500 пулеметами, несколькими минометами, 200 пушками и 12 самолетами, из которых только три были военными. Многие эфиопские воины шли в бой с копьями и щитами.

Лига наций признала Италию агрессором и наложила на неё санкции: членам Лиги запрещалось поставлять в Италию стратегическое сырье и оружие, предоставлять ей кредиты, импортировать её товары. Однако эмбарго не распространялось на нефть, уголь и металл. Англия не решилась закрыть Суэцкий канал для итальянских судов, США объявили о намерении не продавать оружие обеим воюющим сторонам. Эти половинчатые меры фактически отдали Эфиопию на произвол агрессора. Более того, Англия и Франция заключили 9 декабря 1935 года в Париже соглашение («план Хора-Лаваля»), по которому значительная часть территории Эфиопии должна была перейти под власть Италии. Эфиопия должна была уступить Италии провинции Огаден и Тигре и область Данакиль, принять на службу итальянских советников и предоставить Италии исключительные экономические льготы; Италия должна была уступить Эфиопии выход к морю в районе города Асэб. Этот план был встречен в Аддис-Абебе с возмущением и отвергнут эфиопами.

Итальянская армия (с ноября 1935 года её возглавлял маршал Бадольо) применяла в Эфиопии разрывные пули, огнеметные средства, а с декабря 1935 года — химическое оружие. Несмотря на это, эфиопы несколько месяцев сдерживали противника у эритрейской границы, а в декабре 1935 года рас Ымру сумел потеснить противника в районе Аксума. В январе 1936 года армии расов Касы и Сыюма вновь перешли в наступление, прорвали фронт итальянцев и почти достигли дороги Адуа — Мэкэлэ. Но 20—21 января фашисты, получив подкрепление в живой силе и технике, нанесли по эфиопским частям массированный удар, использовав ядовитые газы. Эфиопам пришлось отступить, понеся большие потери; эфиопские войска на Северном фронте оказались разделенными на три группировки, которые были поочередно разбиты (февраль — март 1936 года). Теперь итальянцы сосредоточили наступление в направлении Дэссе, где находилась ставка императора: на этом участке ещё остались боеспособные части, сюда же стекались разрозненные отряды разбитых итальянцами армий расов Мулюгеты, Касы и Сыюма.

Хайле Селассие решил дать генеральное сражение при Май-Чоу, севернее озера Ашэнге. В этой битве у итальянцев было 125 тыс., у эфиопов — 31 тыс. чел.; план битвы помогал разрабатывать полковник царской армии Федор Коновалов. Атака эфиопов 31 марта была удачна, но 1 апреля итальянские части, преследующие раса Ымру, взяли Гондэр, а 2 апреля эфиопы отступили от Май-Чоу под ударами артиллерии и авиации. Северный фронт фактически развалился, в середине апреля итальянцы вступили в Дэссе. Многие приближенные советовали дать бой у столицы, а затем развернуть партизанскую войну, но Хайле Селассие принял предложение Англии о предоставлении убежища. Он назначил главнокомандующим раса Ымру, самого способного из военачальников, и 2 мая выехал в Джибути. 5 мая итальянцы вступили в Аддис-Абебу, а 9 мая 1936 года Италия объявила об аннексии Эфиопии. 1 июня 1936 года королевским декретом была образована колония Итальянская Восточная Африка, куда вошли Эфиопия, Эритрея и Итальянское Сомали. Рас Ымру просил англичан о транзите оружия через Судан, но получил отказ; чтобы выиграть время, он просил Лигу наций о распространении британского мандата на ещё не оккупированную территорию (2/3 Эфиопии) и снова получил отказ. Захват Эфиопии был признан не только Германией (1936) и Японией (1937), но и Англией и Францией (1938); Советский Союз аннексии Эфиопии не признал.

Фашистам удалось разгромить эфиопскую армию и уничтожить власть императора, но они так и не сумели взять под контроль всю Эфиопию и не смогли справиться с партизанским движением. Фактически под их господством находилось не более 40 % страны. Уже в конце июля 1936 года партизанские отряды во главе с эфиопскими феодалами пытались взять Аддис-Абебу, прорвались к императорскому дворцу. В 1936 году не подчинялись итальянцам бо́льшая часть Годжама и Шоа, Бэгемдыр и Сымен, а также многие районы к югу от столицы. Итальянцы располагали 200 тыс. чел. и вели активную борьбу против сил сопротивления. 30 июля 1936 года фашистами был расстрелян абунэ Петрос, присоединившийся к партизанскому отряду. Осенью 1936 года итальянцы предприняли наступление против раса Дэсты Дамтоу, возглавлявшего особо многочисленную группировку партизан. В декабре потерпел поражение рас Ымру, он сдался в плен (как и братья Каса в Шоа) и был отправлен в Италию. В январе 1937 года генерал-губернатор Итальянской Восточной Африки Родольфо Грациани предпринял решительный поход против раса Дамтоу, 13—15 февраля он был разгромлен у р. Аваш, взят в плен и расстрелян. 19 февраля имело место покушение на Грациани, в ответ за три дня фашистами было убито 30 тысяч человек.

Муссолини пытался решить проблему политическим путём. Итальянцы обещали Хайле Селассие большие деньги за отречение от престола, а в конце 1930-х годов предлагали стать королём «Амхаралэнда» за признание итальянской власти в остальной части Эфиопии. Император отверг все предложения, в глазах многих партизан его личность осталась символом независимости, хотя в этот период на трон претендовали многочисленные сыновья Иясу V, а часть феодалов к 1940 году стала склоняться к республике.

Между тем началась Вторая мировая война, 10 июня 1940 года открылись военные действия между Великобританией и Италией. Наступление англичан на итальянские владения началось только 19—20 января 1941 года. Англичане с эфиопами вторглись в Эритрею из Кассалы, в феврале британские войска начали наступление на Сомали из Кении, взяли Могадишо и двинулись вверх по р. Герер. В марте итальянцы были разбиты при Агордате, 10 марта морской десант из Адена захватил Берберу; англичане заняли Харэр, Дыре-Дауа, 6 апреля — Аддис-Абебу, в мае итальянцы капитулировали у Амба-Алаги. 5 мая 1941 года Хайле Селассие с эфиопскими частями и партизанами вступил в Аддис-Абебу, приурочив эту дату к потере столицы в 1936 году.

Освобожденные области Эфиопии пока что считались оккупированной территорией Италии, над ними (по договору с Хайле Селассие в марте 1941 года) установлена британская военная администрация (БВА). Между тем освобожденная Эфиопия с большим трудом преодолевала анархию. В начале октября 1941 года в районе Горе-Сайо восстал незаконный сын Лидж Иясу — Теодрос Иясу Ремо, он провозгласил себя императором, опираясь на оромо, лишь с помощью бельгийских подразделений он был разбит (середина ноября) и арестован. Осенью 1941 года гразмач Сера с оружием в руках требовал автономии для оромо и ликвидации шоа-амхарской гегемонии, но в октябре был кем-то убит. В ноябре Хайле Селассие просил англичан разоружить отряды оромо — англичане отказались, а у императора не было своих сил. Не раз оромо прямо выступали против власти Хайле Селассие, им помогали беглые итальянские офицеры (множество итальянцев ожидало репатриации). В марте 1942 года отряд из 600 человек под командованием Бенедетто Баруссо несколько раз разбил войска императора в районе Адди-Угри; племянник заключенного в тюрьму коллаборациониста раса Гугсы — Тэсфайе — организовал отряд в 500 чел. (с участием итальянцев) и вёл боевые действия в Тигре. Весной 1942 года в Северной Эфиопии действовала группа эфиопов-аскари (бывшие военнослужащие итальянских колониальных войск), ими командовал сицилиец Бельяр, с трудом разбитый. В октябре — ноябре 1942 года в Адди-Угри терроризировала население группа лейтенанта Онорати. Эфиопия очень медленно возвращалась к мирной жизни. За время оккупации подняли головы многие племена, ранее безоропотно подчинявшиеся императору, немало партизанских командиров выступали против монархии. Хайле Селассие дарил им земли, раздавал титулы и ордена; но критика не прекращалась, многих вождей партизан пришлось посадить в тюрьму, ликвидировать или сослать на периферию.

Эфиопия после Менгисту

Лидеры Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) первоначально ставили те же цели, что и эритрейские повстанцы — отделение от Эфиопии, но постепенно НФОТ превратился в главную силу, противостоящую правительству, и объединил вокруг себя разнородные движения, стремящиеся к свержению режима. 19 мая 1991 г. эритрейцы нанесли эфиопам очередное поражение при Дэкэмхаре, в 40 км к югу от Асмэры. Почти одновременно вооруженные отряды оппозиции (многие из них были выходцами из Тигре и принадлежали к НФОТ, причем большинство повстанцев составляли 14-16-летние мальчики) подошли к Аддис-Абебе. 21 мая 1991 года Менгисту Хайле Мариам бежал в Зимбабве, 24 мая отряды НФОЭ вошли в Асмэру, 25 мая отняли у деморализованной эфиопской армии порт Асэб. 28 мая отряды оппозиции вступили в Аддис-Абебу. НФОЭ взял под свой контроль всю территорию Эритреи, причем последняя пока не получила независимости — между НФОЭ и коалиционным Переходным правительством Эфиопии была достигнута договоренность о референдуме в апреле 1993 г.

После падения Менгисту власть в Аддис-Абебе перешла к Революционно-демократическому фронту эфиопских народов (РДФЭН); его костяком стало руководство НФОТ, а гегемония в государстве перешла к выходцам из Тигре. 22 июля 1991 г. президентом Эфиопии стал Мелес Зенауи (1991—1995). О возвращении к монархии речи не заходило, хотя сын Хайле Селассие I — Амха Селассие — в 1988 г. провозгласил себя в Лондоне императором Эфиопии. Главным новшеством стала коренная реформа административно-политического устройства. Вместо прежних традиционных провинций было создано восемь неравных по размеру штатов, сформированных на национальной основе: Тигре, Амхара, Оромо, Сомали, Афар, Гамбела, Бенишангул-Гумуз и Регион Народов и народностей юга (РННЮ) к юго-западу от Аддис-Абебы. Каждый народ получил право создавать свои политические организации, которые активно участвовали в местных выборах. С 23 августа 1995 г. государство получило название Федеративная Демократическая Республика Эфиопия. С 1995 г. страна стала парламентской республикой, поэтому Мелес Зенауи с августа 1995 г. сменил пост президента на должность премьера, сохранив за собой всю полноту власти. Правившие после него президенты — Негасо Джидада (1995—2001), Гырме Уольде-Гийоргис (2001—2013) и Мулату Тешоме (с 7 октября 2013 г.) принадлежат к оромо и являются христианами: первый — протестант, второй и третий принадлежат к Эфиопской церкви.

На референдуме в Эритрее 23—25 апреля 1993 г. за независимость высказалось практически всё население, и 24 мая 1993 г. Эритрея отделилась от Эфиопии. Аддис-Абеба сумела добиться от Эритреи некоторых льгот и привилегий (свободное использование порта Асэб для внешней торговли, право государственной эфиопской авиакомпании «Эфиопия эйрлайнз» пользоваться аэродромом в Асмэре, хождение в Эритрее эфиопской денежной единицы бырра, свободное пересечение эфиопско-эритрейской границы гражданами обеих стран).

Новый режим Эфиопии довольно успешно справился с экономическими трудностями. Основная роль в успешных реформах традиционно признается за Мелесом Зенауи, занимавшем пост премьер-министра в 1995—2012 гг. Распустив колхозы и госхозы, Зенауи передал землю в аренду крестьянам на 99 лет. Если раньше почти единственной статьей эфиопского экспорта был кофе, вследствие чего каждый неурожай наносил тяжелый удар по финансам и хозяйству страны, то сегодня Эфиопия экспортирует и другие продукты сельского хозяйства. В конце премьерства Зенауи в стране началась разведка запасов нефти и газа, в сотрудничестве с Китаем открылся первый автосборочный завод. Был также разработан план создания «Великой плотины эфиопского возрождения» на Голубом Ниле, что позволило бы стране экспортировать тысячи мегаватт электричества в соседние африканские страны.

На международной арене Аддис-Абеба ориентируется на Вашингтон, стремясь стать главным союзником США в борьбе с терроризмом в Восточной Африке. В то же время правящая РДФЭН поддерживает тесные отношения с КПК. Это позволяет эфиопскому руководству проводить сбалансированную внешнюю политику. Однако у Эфиопии осталось немало внутренних проблем, порождённых главным образом растущими национальными амбициями крупнейших народов, проживающих в стране, а также напряженными отношениями с соседями — Эритреей, Суданом и Сомали. Тиграйцы, составляющие всего 6 % населения, не стремились установить такую же гегемонию, как прежде амхара, и предоставили остальным нациям долю в управлении страной, особенно на местах. Но правительство весьма жестко пресекает сепаратистские и автономистские устремления некоторых национальных общин. Ещё в 1992 г. тиграйцы не позволили Фронту освобождения оромо (ФОО), принявшему участие в свержении Менгисту Хайле Мариама, добиться успеха на всеобщих выборах: они противопоставили ФОО Демократическую организацию народа оромо, которая и набрала большинство голосов. Попытка руководства ФОО обжаловать итоги выборов привела к разоружению формирований оромо и аресту 20 тысяч человек, которые были освобождены в течение следующих трех лет.

В 1994 г. правительство развернуло боевые действия против вооруженной организации эфиопской диаспоры народности сомали — Национально-освободительного фронта Огадена (НОФО). Но, как выяснилось, формирования оромо и сомали далеко уступают по боевым качествам правительственным частям, составленным из тиграйцев и амхара. Не представлял особой угрозы и созданный в 1993 г. Объединённый революционно-демократический фронт Афар (ОРДФА), против которого вначале вели совместную борьбу власти Эфиопии и Эритреи; с началом Эфиопо-эритрейского конфликта в 1998 г. ОРДФА раскололся на две организации, одна из которых поддерживала Эритрею, другая — Эфиопию. В 2000 г. правительство Аддис-Абебы возобновило войну против вторых, поддерживая первых. В целом движение афаров, населяющих главным образом пустынные местности, тоже не представляет особой угрозы для правительства. Ещё легче власти Эфиопии справлялись с национальными движениями мелких народов: к примеру, в 1995 году центральные власти без каких-либо вредных для себя последствий арестовали практически всех членов правительства Бенишангул-Гумуза за «узкий национализм».

Враждебность трёх соседних стран Аддис-Абеба компенсировала не только союзом с США, но и дружбой с Кенией, а также тесными связями с непризнанным государством Сомалиленд — бывшим Британским Сомали. После разрыва отношений с Эритреей эфиопы поддерживают контакты с внешним миром как через Джибути, так и через Берберу — главный порт Сомалиленда. Поскольку в Огадене обнаружены крупные запасы газа, вполне возможен его транзит по кратчайшему пути, то есть через Берберу — по территории самопровозглашённой республики.

Конфликт из-за спорных территорий, прежде всего пограничного района Бадме (между средними течениями рек Мареб и Тэкэзе) привел к Эфиопо-эритрейскому конфликту 1998—2000 гг. 6 мая 1998 г. эритрейцы захватили Бадме, затем Алитену и Заламбэссе. Эфиопы не решались перейти в контрнаступление до 6 февраля 1999 г., пока не закупили новые партии вооружения и не провели новую мобилизацию. В феврале 1999 г. эфиопские войска ценой больших потерь отняли Бадме, однако эритрейцы успешно сопротивлялись превосходящим силам на других участках фронта в течение марта — июня 1999 г. Эфиопы снова укрепили свою армию и в мае 2000 г. возобновили наступление, взяли города Тэсэнэй и Барэнту. Асмэра сначала приняла международное посредничество, но 5 июня эритрейцы внезапно атаковали эфиопские войска и захватили Тэсэнэй. Однако превосходящие силы эфиопов нанесли им поражение и снова заняли Тэсэнэй, а на восточном участке фронта эфиопы едва не взяли порт Асэб на Красном море. 20 июня 2000 г. перемирие окончательно вступило в силу, и противоборствующие стороны развели войска. Международная арбитражная комиссия в 2002 г. признала за Эритреей почти весь район Бадме и половину спорных участков на восточном фронте. Эфиопия осталась весьма недовольна этим решением и отказалась выполнить его. Вопрос о границе до сих пор остается нерешённым.

В начале XXI века в Эфиопии сохраняется напряженность в отношениях между центральной властью и народами оромо и сомали. После неудач, постигших в 90-х годах христианскую часть оромо, проживающую к западу от столицы, лидерство перешло к «мусульманскому крылу». Оромо-мусульмане, населяющие обширные районы к юго-востоку от столицы, создали Исламский фронт освобождения Оромо. В этот же период возросло влияние исламской организации сомали — «Аль-Иттихад Аль-Ислами», действующей как в Эфиопии, так и в Сомали, которое с 1991 г. находится в состоянии полной анархии. В конце 2003 — начале 2004 гг. в западном штате Гамбела (бывший Иллубабор) произошли нападения на представителей центральной власти, что вызвало ответные репрессии с массовыми убийствами. Активизировались и амхара, которые устроили массовые протесты из-за фальсификации выборов (в мае и ноябре 2005 г.) Это привело к арестам лидеров амхарских партий и закрытию многих печатных изданий на амхарском языке.

С 2008 года вооружённую борьбу против правительства РДФЭН повела организация Ginbot 7 во главе с участниками гражданской войны бывшими активистами ЭНРП Берхану Негой и Андаргачью Тсиджем[19].

В 1997, 2000, 2006 и 2011 гг. Эфиопия вмешивалась в междоусобную войну на территории Сомали. Особенно важными были события 2006—2007 гг. В июне 2006 г. Союз исламских судов Сомали (СИС, аналог движения «Талибан» в Афганистане) взял под контроль Могадишо, а вскоре и значительную часть территории Сомали. Союз исламских судов немедленно получил по воздуху помощь из Эритреи оружием и амуницией, которые тут же начал передавать антиправительственным группировкам в Эфиопии. Тогда Аддис-Абеба развернула активную помощь переходному правительству, сформированному в 2004 г. из военных и племенных вождей под эгидой ООН, а теперь изгнанному из сомалийской столицы. Эфиопы оказали ему помощь советниками и оружием, а затем ввели войска в пограничные районы Сомали. Руководители СИС предъявили эфиопам 7-дневный ультиматум и 20 декабря начали атаку, однако уже через несколько дней рыхлое ополчение исламистов было наголову разбито эфиопскими войсками. 28 декабря 2006 г. эфиопы заняли Могадишо, 5 января 2007 г. — город Кисмайо на крайнем юге Сомали. Флот и авиация США и сухопутные войска Кении были готовы поддержать эфиопскую армию, однако она без труда подавила и рассеяла остатки исламистов вплоть до сомалийско-кенийской границы, восстановив в Могадишо переходное правительство во главе с Абдуллахи Юсуф Ахмедом. Быстрая и лёгкая победа имела большой резонанс и заметно повысила международный авторитет Эфиопии.

После того, как в начале 2009 г. эфиопские войска были выведены с территории Сомали, исламисты вновь перешли в наступление. Преемником разгромленного Союза исламских судов стала группировка «Аш-Шабааб» («Аль-Шабаб»), которая в течение 2009—2010 гг. захватила южную часть Сомали и пытались овладеть Могадишо. Тогда Эфиопия снова вмешалась в сомалийскую войну совместно с Кенией (впрочем, без координации действий), поддерживая официальное правительство Сомали. В результате группировка «Аш-Шабааб» оказалась сдавленной между кенийскими, эфиопскими и сомалийскими войсками и перешла от наступления к обороне.

В то же время Эфиопия выступила в качестве посредника в конфликте между Северным и Южным Суданом из-за спорного района Абьей. В июне 2011 г. Совет безопасности ООН единогласно одобрил ввод на границу между враждующими государствами эфиопского миротворческого контингента (4200 чел.) В декабре 2013 г. Эфиопия вместе с Кенией также участвовала в переговорах по внутреннему конфликту в Южном Судане.

К моменту окончания премьерства Мелеса Зенауи (умершего 20 августа 2012 г.) темпы роста экономики Эфиопии (в среднем 7 % в год) оказались сравнимы с развитием «азиатских тигров», несмотря на сохраняющийся низкий уровень жизни, особенно в сельской местности. Это позволяет говорить о притязаниях Эфиопии на роль регионального лидера в Северо-Восточной Африке (по крайней мере, на Африканском Роге), а в перспективе — на ведущую роль (под покровительством Вашингтона) и на всем континенте. Аддис-Абеба стремится стать для США важным союзником, успешно конкурируя в этом плане с Египтом, Кенией и Саудовской Аравией.

В октябре 2016 года в Эфиопии из-за межэтнических волнений на полгода было введено чрезвычайное положение[20].

За 2016 год ВВП Эфиопии вырос на 8%[21]. Инфляция (потребительские цены) в Эфиопии в 2016 году составила 7,26 % (в 2015 году — 10,1 %)[22].

См. также

- Эфиопские титулы

Примечания

· DIK-1-1

· · Кадануумуу - австралопитек, НЕ похожий на человека

· · Brooks Hanson Light on the Origin of Man, 2 October 2009

· · LD 350-1

· · Дробышевский С. Новые данные к эволюции человека

· · Хадар, Макаамиталу: "ранние Homo" / Hadar, Makaamitalu

· · Мелка Контуре: пре-архантропы / Melka Konture; Melka Kontoure

· · Гомборе IB-7594

· · Гарба IV

· · Дети гейдельбергских людей принимали активное участие во всех родительских занятиях

· · Бодо / Bodo

· · Гейдельбергский человек / Зубов А. А. // Восьмеричный путь — Германцы. — М. : Большая российская энциклопедия, 2006. — С. 489—490. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 6). — ISBN 5-85270-335-4.

· · Херто / Herto

· · Middle Stone Age ochre processing tools reveal cultural and behavioural complexity: Range of ochre processing techniques produced powder of varying color and coarseness, November 2, 2016.

· · Iain Mathieson et al. The Genomic History Of Southeastern Europe

· · Ancient Ethiopian genome reveals extensive Eurasian admixture throughout the African continent

· · Учёные выяснили, когда на Чёрном континенте появились первые куры

· · В интервью, данном итальянским журналистам в 1995 году, Менгисту Хайле Мариам отрицал факт убийства смещённого императора. Он говорил: «В этом не было нужды. Он был старый, больной и его никто не любил. Думаю, что он умер естественной смертью» (Буралов А. Откровения красного негуса // Новое время — 1995 — % 25 — С.27.)

· · Once a Bucknell Professor, Now the Commander of an Ethiopian Rebel Army

· · В Эфиопии введено чрезвычайное положение, 9 октября 2016

· · ВВП Эфиопии вырос за 2016 год на 8%, 19.01.2017

22. · Инфляция (потребительские цены) (%) в Эфиопии в 2016 году

Литература

- Абиссиния (Эфиопия): Сборник статей / Институт антропологии, археологии и этнографии АН СССР. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1936. — 588 с. — 10 200 экз.

- Левин И. Д. Современная Абиссиния: Социальные сдвиги и политические реформы. — М.; Л.: Соцэкгиз, 1936. — 156 с. — (Капиталистический мир в очерках). — 15 000 экз.

- Вобликов Д. Р. Эфиопия в борьбе за сохранение независимости. 1860—1960. — М.: Соцэкгиз, 1961. — 218 с.

- Эльянов М. В. Эфиопия. — М.: Мысль, 1967. — 200 с. — (Социально-экономические проблемы развивающихся стран).

- Ягья В. С. Эфиопия в 1941—1954 гг.: История борьбы за укрепление политической независимости / Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А. А. Жданова. — М.: Наука, 1969. — 224 с.

- Бартницкий А., Мантель-Heчко И. История Эфиопии = Historia Efiopii / Пер. с польск. К. В. Большаковой, Н. М. Рукиной и М. Н. Черных. — М.: Прогресс, 1976. — 592 с. — (Библиотека зарубежной африканистики). — 8000 экз.

- Национально-демократическая революция в Эфиопии / Ред. коллегия: В. П. Логинова (отв. ред.) и др.; Институт Африки АН СССР. — М., 1976. — 160 с.

- Коровиков В. И. Эфиопия — годы революции. — М.: Агентство печати «Новости», 1976. — 168 с. — (Библиотечка АПН). — 100 000 экз.

- Кокиев А. Г. Эфиопия строит новую жизнь. — М.: Знание, 1977. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Серия «У политической карты мира». № 3).

- Ягья В. С. Эфиопия в новейшее время. — М.: Мысль, 1978. — 328 с. — 8500 экз.

- Гальперин Г. А. Эфиопия: население, ресурсы, хозяйство. — М.: Наука, 1978. — 276 с.

- Громыко Ан. А. Советско-эфиопские отношения: Изучение Эфиопии в СССР / Институт Африки АН СССР. — М.: Ин-т Африки, 1979. — 26 с.[1]

- Цыпкин Г. В. Эфиопия: от раздробленности к политической централизации (вторая половина XIX — начало XX в.) / Институт всеобщей истории АН СССР. — М.: Наука, 1980. — 312 с.

- Коровиков В. И. Эфиопия. — М.: Мысль, 1981. — 136 с. — (У карты мира). — 100 000 экз.

- Современные проблемы и внешняя политика Эфиопии / Э. А. Агаронов, С. А. Бессонов, О. А. Вакуленко и др.; Отв. ред. А. А. Громыко. — М.: Международные отношения, 1982. — 168 с.

- Шараев В. И. Эфиопия шагает в будущее. — М.: Знание, 1984. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике).

- Гальперин Г. А. Эфиопия: революция и деревня. — М., 1985.

- Учредительный съезд Рабочей партии Эфиопии, Аддис-Абеба, 6-10 сент. 1984 г.: Пер. с амхар.. — М.: Политиздат, 1987. — 256 с. — (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий).

- Лобаченко В. И. Были эфиопской революции. — М.: Советская Россия, 1987. — 160 с.

- Кобищанов Ю. М. , Райт М. В. Исторический очерк // История Эфиопии. — М.: Наука, 1988.

- Чернецов С. Б. Эфиопская феодальная монархия в XIII—XVI вв.. — М.: Наука. ГРВЛ, 1982. — 309 с.

- Цыпкин Г. В. Эфиопия 1850 — начало XX века. — М., 1980.

- Цыпкин Г. В. , Ягья В. С. История Эфиопии в новое и новейшее время / Рец.: К. П. Калиновская, Е. С. Шерр. — М.: Наука: Главная редакция восточной литературы, 1989. — 408 с. — (История стран Африки). — 1450 экз. — ISBN 5-02-016620-0.

- Цыпкин Г. В. Эфиопия // Черная Африка: прошлое и настоящее: Учебное пособие по Новой и Новейшей истории Тропической и Южной Африки / Под ред. А. С. Балезина, С. В. Мазова и И. И. Филатовой. — М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. — С. 456–464.

- Нечай Павел. Военно-политическая ситуация в Эфиопии 1991—2006 гг.

- Татков О. Спецкомандировка в Эфиопию (Воспоминания военного врача, 1989—1990)

Ссылки

- Амгара // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Эфиопия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

История Эфиопии

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

Руины храма в Йехе (провинция Тигре, Эфиопия).

Содержание

- 1 Доисторический период

- 2 Древняя история

- 3 Раннее средневековье

- 4 Позднее средневековье. Начало правления Соломоновой династии

- 5 Религиозные войны. Феодальная раздробленность

- 6 Борьба за объединение. Теодрос II и Менелик II

- 7 Эфиопия в XX веке

- 7.1 Наследники Менелика. Движение младоэфиопов

- 7.2 Итальянская агрессия

- 7.3 Правление Хайле Селассие в послевоенный период

- 7.4 Падение монархии. Правление коммунистов

- 7.5 Падение коммунистического режима

- 7.6 Эфиопия после Менгисту

- 8 См. также

- 9 Примечания

- 10 Литература

- 11 Ссылки

Доисторический период

История Эфиопии История Эфиопии

|

|

| Пунт |

| Дʿмт |

| Аксумское царство |

| Загве |

| Соломонова династия |

| Адало-эфиопская война |

| Абиссинский эялет |

| Афарский султанат |

| Эпоха князей |

| Первая итало-эфиопская война |

| Хайле Селассие I |

| Вторая итало-эфиопская война |

| Итальянская Восточная Африка |

| Эфиопо-эритрейский конфликт |

| Восточноафриканская кампания |

| Итальянская партизанская война в Эфиопии (1941—1943) |

| Федерация Эфиопии и Эритреи |

| Война за независимость Эритреи |

| Гражданская война в Эфиопии |

| Война за Огаден (1977—1978) |

| Мелес Зенауи |

| Сомалийская война |

| Портал «Эфиопия» |

Современная территория Эфиопии принадлежит к Восточноафриканскому — одному из древнейших ареалов развития человека. Возраст некоторых палеонтологических находок останков австралопитеков и человека умелого на эфиопской территории оценивается в 4,4—2,8 миллионов лет.

К виду австралопитек афарский относятся находки Селам из Дикика[1], Кадануумуу из Корси Дора[2], Люси, AL 333 из Хадара. В 1992 году в Арамисе был найден скелет вероятного эволюционного предшественника австралопитеков, жившего около 4,4 млн лет назад. Находка получила название «Арди», а вид, к которой принадлежал гоминид — Ardipithecus ramidus (от афарского «арди» — «земля», «рамид» — «корень»)[3].

Homo habilis (челюсть LD 350−1) жил в Леди-Герару 2,8 млн лет назад[4], в Хадаре челюсть AL 666-1 датируется возрастом 2,33 млн лет назад[5][6].

Артефакты олдувайской культуры в Мелка-Контуре (en:Melka Kunture)[7] возрастом 1,6—1,7 млн лет (Гомборе[8]) принадлежат Homo ergaster. Преархантроп Гарба IV в Мелка Контуре датируется возрастом 1,4—1,5 млн лет назад[9].

Человеческие следы в Мелка-Контуре, оставленные ок. 700 тыс. лет назад на мягкой глине, покрытой слоем вулканического пепла, принадлежат гейдельбергскому человеку[10]. Возраст представителя вида Homo heidelbergensis из Бодо (Аваш, Афар)[11] — 600 тыс. лет назад[12].

Черепа Идалту возрастом 154 — 160 тыс. лет из деревни Херто (Средний Аваш) могут принадлежать непосредственным предкам вида Homo sapiens[13].

На местонахождении Porc-Epic Cave (близ Дыре-Дауа) среднего каменного века Африки (en:Middle Stone Age), датируемом возрастом 40 тыс. л. н., учёные выявили на каменных инструментах следы охры двух цветов[14].

Y-хромосомная гаплогруппа E (субклада E1b1a2[15]) и митохондриальная гаплогруппа L3 (субклада L3x2a) были обнаружены у обитателя эфиопской пещеры Мота, жившего 4500 лет назад. Это свидетельствует об обратной миграции людей из Евразии в Африку около 3000 лет назад[16]. Примерно в это же время (819—755 гг. до н. э., 919—801 гг. до н. э.) в Эфиопии появились первые куры[17].

Древняя история

Древнеегипетские источники говорят о ещё более древней стране Пунт, существовавшей на территории Африканского Рога. Около 1000 года до н. э. в южной части Аравийского полуострова были образованы Хадрамаутское, Катабанское и Сабейское царства, что значительно ускорило процесс переселения части населения этого региона (современный Йемен) на территории сегодняшних Эритреи и северо-восточной Эфиопии. Переселенцы принесли с собой семитские языки, положив начало развитию эфиопской цивилизации, которая обладала значительными антропологическими, языковыми, этническими, культурными и религиозными связями с семитским и средиземноморским мирами, во многом отличаясь от других современных ей африканских цивилизаций.

В VIII веке до н. э. на эфиопские земли прибыла крупная сабейская колония, стремительно отделившаяся от своей аравийской метрополии. С прибытием сабеев связана известная эфиопская легенда о «Соломоновой династии», представителями которой якобы являлись эфиопские цари. Согласно легенде, все они были потомками древнеизраильского царя Соломона и библейской царицы Савской, то есть, правительницы Сабейского царства. Эфиопы традиционно называли царицу Савскую эфиопской Македой или Билкис.

Переселение аравийцев—тигре на плато привело к распространению в Эфиопии не только семитских языков, но и многочисленных навыков: каменного строительства методом сухой кладки и резьбы по камню, расписной керамики и ещё некоторых достижений цивилизации. Смешавшись с кушитами, обитавшими в регионе Тигре, аравийские переселенцы образовали агази — древнеэфиопскую народность, по имени которого современная территория Тигре стала известна как «страна Агази», а древнеэфиопский язык — как геэз. Древнейшим эфиопским государством, сложившимся под влиянием аравийцев, ещё в VIII веке до н. э. стало царство Дʿмт.

Известно, что цари государства Мероэ Горсиотеф (начало IV века до н. э.) и Настасен (конец IV века до н. э.) вели войны с народом хабаса (Абиссиния); древние греки называли эфиопами всех чернокожих обитателей Африки, в первую очередь нубийцев; ныне это название закрепилось за территорией, известной также под названием Абиссиния.

К III веку до н. э. это государство распалось на небольшие княжества (Хэгэр, Даваль). На эфиопском побережье Красного моря и Аденского залива появились фактории эллинистического Египта, пришедшие в упадок к I веку до н. э.

Раннее средневековье

В начале I тысячелетия н. э. в результате объединения ряда небольших племенных образований, известных с середины I тысячелетия до н. э. образовалось могущественное Аксумское царство. Его главным портом стал город Адулис на побережье Эритреи, ставший важным перевалочным пунктом на торговом пути из Египта в Индию и Ланку, а также к берегам Восточной Африки.

Адулис описывается в Перипле Эритрейского моря, составленном в I веке.

Империя Аксум достигла наибольшего расцвета в IV — VI веках н. э., когда его могущество распространялось на Нубию, Йемен, Эфиопское нагорье и северную часть Африканского рога. Правителю Аксума («царю царей») платили дань местные царьки; с южных границ Эфиопии и из Судана в Аксум поступали золото, драгоценные камни, слоновая кость, рог носорога, зубы гиппопотама, шкуры диких зверей, живые звери и птицы. Эти товары вывозились через Адулис в Римскую империю, Иран, Индию, Ланку; взамен импортировались изделия из цветных металлов, железа, ткани из Египта, пряности, вино, сахар, зерно (пшеница, рис). Немало связанных с торговлей свободных иностранцев — римлян, сирийцев, индийцев — проживали в Аксуме и Адулисе. Для нужд торговли цари Аксума с III века н. э. чеканили золотую и серебряную монету. В V—VI веках Аксум стал крупнейшим городом Северо-Восточной Африки; его размеры и великолепие производили впечатление не только на арабов, но и на византийских путешественников. Адулис превратился в крупнейший порт западной части Индийского океана.

В I — IV веках в Аксуме господствовала местная языческая религия, в которой ключевое значение имел культ священной особы царя. В IV веке н. э. в Аксум проникает христианство, и уже в середине IV века, при царе Эзане (ок. 325—360 гг.) становится государственной религией. Раб-секретарь Эзаны Фрументий, сириец по рождению, был рукоположен первым епископом Аксума. 329 год считается датой основания эфиопской монофизитской церкви, которая оставалась зависимой от египетской коптской церкви вплоть до 1948 года.

Аксумская архитектура: Монастырь Дебре Дамо (V или VI век н. э.)

Глава эфиопской церкви и высшее духовенство — абуны (епископы) назначались александрийским патриархом и были, как правило, египтянами. Христианство распространялось в основном мирными методами и к VI в. утвердилось в качестве господствующей религии.

В правление Эзаны аксумиты совершали победоносные походы в Мероэ, господствовали в стране беджа и претендовали на господство над Южной Аравией. Однако даже во время расцвета Аксума власть царя царей не была очень прочной, и походы против подвластных племен приходилось постоянно повторять.

Царь Калеб Элла-Асбэха (ок. 510 — ок. 530) предпринял поход в Йемен (517 г.) против царя Юсуфа Зу-Нуваса, сделавшего иудаизм государственной религией в Химьяре. Эфиопы захватили Зафар, столицу Химьяра, но в 518 г. Зу-Нувас отвоевал столицу и истребил аксумский гарнизон. В 525 г. аксумиты вновь высадили армию в Йемене с византийских кораблей, Зу-Нувас был разгромлен и убит простым воином Абрахой, который стал наместником Йемена, а вскоре (534 г.) захватил власть и создал в Южной Аравии государство, в котором правили эфиопы. Абраха посылал дары Элла-Асбэхе и его преемнику Гэбре-Мэскэлю, но проводил независимую политику; за время своего правления он совершил по крайней мере один дальний поход в Центральную Аравию (по мусульманской традиции, в 570 г., но скорее всего, это произошло в 547 г.)

В 577 г. персидский шах Хосров I направил в Южную Аравию флот и войско. Йемен был завоеван персами и стал «заморской колонией» Сасанидов, которые распространили господство и на острова Красного моря напротив эфиопского побережья.

В VII веке в Аравии возник ислам. В 615 в Аксуме нашли убежище члены первоначальной мусульманской общины, изгнанные из Мекки своими соплеменниками. Аксумский царь Армах I был союзником Мухаммада. Однако после того, как ислам восторжествовал в Аравии, эфиопы проявили враждебность к новым соседям. Скорее всего, причиной была торговая конкуренция, игравшая ключевую роль в жизни как арабов, так и аксумитов. Уже в 630 аксумский флот напал на побережье Хиджаза, но арабам удалось посадить эфиопские корабли на мель. В 640 аксумиты вновь атаковали аравийское побережье, в ответ йеменцы предприняли набег на Аксум. После того, как арабы в 641 завоевали Египет, а в 652 подчинили суданское царство Мукурра, Аксум оказался отрезан от христианских союзников и рынков Средиземноморья.

Новый серьёзный конфликт произошёл в начале VIII в. В 702 аксумский флот высадил десант, который внезапным ударом захватил Джидду; в Мекке была паника, мусульмане с трудом перебросили подкрепления и отразили нападение. Вскоре после этого арабы, уже имевшие солидный опыт морских походов, предприняли большую экспедицию против Аксума. Они захватили, разграбили и разрушили Адулис, который навсегда потерял своё значение; архипелаг Дахлак перешёл под власть арабов. Уже к середине VIII в. Аксумская держава пришла в упадок. Города постигло запустение, Аксум сохранил значение лишь как религиозный центр, позднее здесь происходила коронация императоров.

В IX — XI веках на островах Дахлак, в Массауа, Зейле и на восточных окраинах Эфиопского нагорья появляются мусульманские городские общины и небольшие княжества. В районах Бэгемдыр и Сымен, к северу от озера Тана, образовалось независимое княжество народа фалаша, с давних времен исповедовавшего иудаизм. Основная часть эфиопов осталась христианской.

В XII веке происходит консолидация христианских княжеств в царство Ласта династии Загве (столица — Лалибела, к востоку от озера Тана). К рубежу — XII — XIII веков относится правление легендарного царя Гебре Мескель Лалибэлы из династии Загве: ему приписывается строительство храмов, раздача даров духовенству и нищим, а также угроза, адресованная мусульманам — построить плотину и отвести воды Голубого Нила от Судана и Египта. Параллельно в области Шоа мусульмане объединяются в султанат с династией Махзуми (Махджуми); у язычников было царство Дамот.

В XIII в. сменяется династия как в христианской, так и в мусульманской части Эфиопии. В 1270 верховная власть от династии Загве переходит к т. н. Соломоновой династии правителей Тэгулета и Мэнза; преобладающим в государстве становится народ амхара, а центр тяжести смещается на юг, в северную часть Шоа (Тэгулет). В 1277 к юго-востоку от Мэнза образовался султанат Йифат во главе с династией Уоласма, который в 1285 присоединил юго-восточную часть Шоа, отняв гегемонию у султанов Махджуми. С этого времени Йифат, удерживая господство над постоянно соперничающими султанатами (Адаль, Доуаро, Бали, Хадья, Фэтэгар), начинает длительную борьбу с христианским царством. В этой борьбе христиане оказались сильнее благодаря более совершенной военно-феодальной и церковной организации, хотя на стороне мусульман были торговое преимущество и поддержка исламских государств, через которые осуществлялись практически все связи Эфиопии с внешним цивилизованным миром.

Позднее средневековье. Начало правления Соломоновой династии

Племяннику и преемнику Лалибэлы Ныакуто-Леабу пришлось долго бороться за власть с собственным сыном Йитбарэком. Основатель Соломоновой династии Йикуно-Амлак возводил своё происхождение к легендарному Менелику I, якобы рождённому царицей Савской от древнеизраильского царя Соломона (970 до н. э. — 940 до н. э.) после её визита в Иерусалим, описанного в Библии. (Царство Саба находилось на юге Аравийского полуострова, но имело колонии в Эфиопии). Йикуно-Амлак воспитывался в монастыре. Его наставник, абба Тэкле-Хайманот, добился от благочестивого Ныакуто-Леаба обещания передать престол после смерти Йикуно-Амлаку. Вступление на трон Йикуно-Амлака (1268—1285) ознаменовалось «священным союзом» с духовенством, которому была передана треть государственных земель. Глава монахов — ычэге — сидел по правую руку от царя и был фактически вторым лицом в государстве, а вторым лицом в духовной и третьим в государственной иерархии стал акабэ сэат, ведавший распорядком дня при дворе и разрешавший религиозные споры. Пост ычэге занял Тэкле-Хайманот, а акабэ сэат — абба Ийесус-Моа из монастыря с острова на озере Хайк, где Йикуно-Амлак провел детство.

Правители Соломоновой династии носили титул «ныгусэ нэгэст» — «царь царей». В исторической науке их традиционно называют императорами. Однако государственная структура средневековой Эфиопии была ещё слабо развита. Как император, так и большинство царей не имели даже постоянной резиденции и объезжали свои владения, собирая дань и охраняя границы, посещая святые места и усмиряя непокорных вассалов. Несмотря на это, в Эфиопии существовал ряд прогрессивных для своего времени законов и обычаев, в частности, было заметно смягчено рабство. Убийство раба считалось преступлением. Раб мог обратиться в суд с жалобой на своего господина. Раб, принявший христианство, не мог быть продан иноверцу.

Йикуно-Амлак и его сын Ягбыа-Цыйон, или Сэломон I (1285—1294) сохраняли добрые отношения с мусульманскими султанатами. Ягбыа-Цыйон установил официальные связи с мамлюкским султаном Египта, который предоставил эфиопским христианам определенные права в Иерусалиме и разрешил коптскому патриарху послать в Эфиопию епископа. С этого времени мусульмане составляли в христианской Эфиопии торговое сословие и выполняли дипломатические поручения царей. При дворе христианских императоров много раз находили убежище мусульманские правители, спасавшиеся от своих соперников.

Пять сыновей Ягбыа-Цыйона — Цынфэ-Арыд, Хызбэ-Ассэгыд, Кыдмэ-Ассэгыд, Жэн-Ассэгыд, Бахыр-Ассэгыд — должны были поочередно занимать престол на год, сменяя друг друга. Однако Бахыр-Ассэгыд решил заточить всех братьев и править единолично; один из братьев узнал о его планах и тут же заточил самого инициатора. С тех пор в Эфиопии существовала традиция, по которой при воцарении нового императора остальных членов династии отправляли в заточение на гору Амба-Гышен, где они проводили всю оставшуюся жизнь. На плоской вершине совершенно неприступной горы принцы жили в роскошных условиях, к их услугам были богатые библиотеки, они вели диспуты, слагали стихи, но были совершенно отрезаны от внешнего мира и усиленно охранялись.

О правлении Уыддым-Арыда (1299—1314) не известно почти ничего. Ему наследовал молодой энергичный Амдэ-Цыйон I (1314—1344), которого называют подлинным основателем империи. В 1328 г. он победил и взял в плен султана Йифата — Хакк ад-Дина I, который захватил и пытал эфиопских послов, возвращавшихся из Египта. Однако возведенный эфиопами его брат Сабр ад-Дин развернул партизанскую войну, его отряды вторгались далеко вглубь эфиопских земель. Амдэ-Цыйон победил Амэно, правителя Хадья, принявшего ислам, затем подавил восстание фалаша, а в 1331 г. разгромил Сабр ад-Дина. Области Мэнз, Зэга и часть Йифата до р. Аваш перешли к Эфиопии, а в Йифате был посажен на трон Джамаль ад-Дин I, брат Сабр ад-Дина. Но как только христианские войска покидали Йифат, местное население поднимало восстание, к которому присоединялся и правитель. В этот период ослабевает Йифат и усиливается Адаль (на востоке Эфиопии и севере Сомали). Амдэ-Цыйон был первым императором, вступившим на территорию Адаля; его войска много раз опустошали эти земли, доходя почти до Зейлы; хотя его победа была очень непрочной, она закрепила превосходство Эфиопии над султанатами.

При Амдэ-Цыйоне I в Эфиопии развернулась борьба трех группировок монофизитского духовенства: монахи с острова Хайк (они держали должность акабе сэат), монахи из монастыря Дэбрэ-Асбо (должность ычэге) и из монастыря Дэбрэ-Либанос с его священным источником. Император вступил в конфликт с монастырем Дэбрэ-Асбо, что привело к ссылке его монахов в Тигре, Дэмбию и Бэгемдыр. Рассеянные по всей стране монахи основали ряд новых монастырей на островах озера Тана, в Уолдэбба, в Эррэре, что привело к широкому распространению толка тоуахдо. К правлению Амдэ-Цыйона относится путешествие монаха Аустатеуоса в Нубию, Египет, Палестину и Киликийскую Армению (1336—1352), и появление «Славы царей» («Кыбрэ нэгэст»), — самого популярного после Библии сочинения на языке геэз. Тогда же были впервые озвучены претензии на происхождение династии от царя Соломона; позднее некоторые из эфиопских императоров пользовались печатью с надписью: «Лев-победитель из колена Иудова».

Сын Амдэ-Цыйона, Сэйфэ-Арыд (1344—1371) разгромил и пленил Али, сына Сабр ад-Дина, попытавшегося освободиться от подчинения христианам. В 1345 г. Сэйфэ-Арыд посадил на престол Йифата сына Али — Ахмед Харб-Арада, а затем выпустил его отца, который вернулся на трон в 1348 г. Долгая борьба за власть между отцом и сыном ослабила Йифат; наконец, внук Али — Хакк ад-Дин II — в 1363 г. перенес свою столицу в область Адаль, которая дала название новому государству. Хакк ад-Дин II отстоял независимость, но мусульманские земли западнее и юго-западнее Адаля (Йифат, Доуаро, Хадья, Бали и др.) остались в составе Эфиопской империи. Вассал Сэйфэ-Арыда в нынешней Эритрее совершил поход в Нубию. В пограничных областях Амдэ-Цыйон и Сэйфэ-Арыд селили воинов-пахарей и стремились, обратить местное население (частью поверхностно исламизированное) в христианство. В то же время и Амдэ-Цыйон, и Сэйфэ-Арыд не боялись конфликта с церковью и не останавливались перед заменой митрополита другим, более сговорчивым.

Ныгуайе-Марьям (1371—1382) вынужден был бороться с султаном Хакк ад-Дином II, который в 1386 г. погиб в битве с эфиопами. Император Давид I (1382—1411) для усиления армии отправил в Европу посольство во главе с флорентийцем Антонио Бартолли, главной целью которого было привлечь в Эфиопию мастеров-оружейников. При нём же из Египта прибыла группа мамлюков, которые обучали воинскому делу эфиопскую конницу, а также наладили изготовление сабель, усовершенствованных копий, зажигательной смеси «нафта», кольчуг и других видов оружия. Давид успешно отражал набеги Адаля, преследуя отступающих мусульман на его территории; в 1403 г. эфиопские войска дошли до Зейлы и взяли её приступом. Давид во время своего царствования совершил паломничество в Иерусалим через мусульманские страны. Внутри страны он оказывал всемерную поддержку монастырю Дэбрэ-Бизан, прославившемуся борьбой с мусульманами; в 1411 г. он отрекся, вероятно, под давлением соперничающих монахов. Его сын Теодрос I (1411—1414) выступил против держания духовенством трети эфиопских земель и неожиданно умер.

При Йисхаке (1414—1429) в Эфиопию прибыли европейские оружейники, а также египтяне. И европейцы, и мамлюки стали советниками и помощниками императора в проведении реформ управления и сбора налога. Йисхак долго боролся с Саад ад-Дином, который в конце концов был разбит эфиопскими войсками и умер на острове близ Зейлы. Но его сыновья Мансур и Джемаль ад-Дин II не прекращали борьбы, теперь уже партизанской; опираясь на помощь Зейлы, Адена и Йемена, они делали набеги далеко вглубь страны, жгли села и церкви. В 1424 г. Мансур попал в плен к Йисхаку, но Джемаль ад-Дин II в смелых вылазках доходил до р. Аббай. Наконец Йисхак погиб в битве, и о следующих четырёх императорах ничего не известно. Йисхак успел завоевать не только мусульманские, но и многие языческие царства и княжества на юге Эфиопского нагорья, которые обязал платить дань. Постоянным очагом восстаний было княжество фалаша в районе озера Тана. Восстания сопровождались переходом христиан в иудаизм, а подавление восстаний — массовым крещением иудаистов. Сходным образом в бывших мусульманских княжествах часть населения колебалась между исламом и христианством. Однако преобладающей тенденцией был рост влияния христианства в пограничных областях империи.

Между 1429—1434 гг. правили четыре императора, о которых неизвестно почти ничего: Ындрыяс (Андрей, 1429—1430), Тэкле-Марьям (1430—1433), Сыруы-Ийесус (1433) и Амдэ-Ийесус (1433—1434); последний умер от чумы, временно приостановившей войны с мусульманами. В 1434 г. императором стал сын Давида I — Зэра-Яыкоб, который провел детство в почетном заключении на горе Амба-Гышен. Это был дальновидный политик, способный дипломат, умевший поддерживать целостность империи без непрерывных войн; он активно расширял связи с внешним миром, имел глубокие познания в истории, обычаях и традициях населяющих государство народов. Его главной целью была централизация государства. Он сместил вассальных князей и заменил их в качестве императорских наместников своими дочерьми и сыновьями, а позднее устранил принцесс и принцев и стал управлять провинциями через специально назначенных чиновников. Опорой Зэра-Яыкоба стали отряды «шоа», подчинявшиеся только императору; они получали во владения завоеванные земли и освобождались от налогов. Зэра-Яыкоб, стремясь к религиозной унификации, начал гонения на мусульман, фалаша и других инаковерующих в пограничных южных провинциях. Он предпринял также гонения на еретиков (стефанитов, проповедовавших нестяжательство и отделение монашества от государства) и синкретистов, тайно поклонявшихся богам Дэсаку и Дино. Пытаясь примирить враждующие направления эфиопской церкви, он провел ряд реформ церковных обрядов и религиозных обычаев, потребовал единства в толковании догматов. На окраинах и в старых областях империи он строил монастыри, жертвуя им земли, предметы культа и другое имущество. Возможно, под влиянием католицизма Зэра-Яыкоб пропагандировал культ Богородицы Марии. В её честь он основал ряд монастырей, строил роскошные храмы.

В 1445 г. вассальные правители Хадья, Доуаро и Бали подняли восстание и, соединившись с армией адальского султана Ахмеда Бэдлая, начали войну против империи. В битве при Ыгуббе мусульманское войско было разгромлено, Ахмед Бэдлай убит. Эта победа (которую было приказано праздновать ежемесячно) положила конец существованию Йифата как самостоятельного княжества и на несколько десятилетий обеспечила господство эфиопского императора в пограничных областях, населенных в большинстве мусульманами. На севере Зэра-Яыкоб утвердил свою власть над Эритреей; в 1449 г. близ Массауа был основан порт Гэрар. Император учредил должность особого наместника «бахыр нэгаш» («царь моря») и подчинил ему также всех феодалов провинции Тигре. В 1464 г. были покорены Массауа и султанат Дахлак. Зэра-Яыкоб поддерживал связи с Египтом и другими арабскими странами, в то же время он направил посольство к папе римскому и королю Арагона и просил их прислать в Эфиопию мастеров. Эфиопская делегация присутствовала и на Флорентийском соборе (1439—1445).

При Зэра-Яыкобе Эфиопская империя достигла невиданной степени централизации, и тем не менее всеобщая унификация была лишь поверхностной. При этом реформы императора сопровождались усилением феодального гнета, разорением областей, бесчинством военных поселенцев и чиновников, репрессиями против инакомыслящих, уничтожением наиболее энергичной и смелой части населения. Новая резиденция в Дэбрэ-Бырхане, где император жил безвыездно с 1454 г. до самой смерти, стала политическим, но не культурным и не экономическим центром. Сложный церемониал, целью которого было в конечном счете обожествление власти и персоны императора, оставался чужд и феодалам, и крестьянству.

Сразу после смерти Зэра-Яыкоба его сын и наследник Бэыдэ-Марьям (1468—1478) объявил широкую амнистию, восстановил традиционные должности, признал местные обычаи, которые Зэра-Яыкоб старался искоренить. Бэыдэ-Марьям продолжал лишь два дела отца — борьбу с местными религиозными культами и северную политику. Ему удалось смягчить внутреннюю политическую напряженность, он присоединил и крестил области Атронсэ-Марьям, Доба, Цэлемт. Отношения с Адалем также наладились: царь Адаля Мухаммед I ибн Ахмед добровольно признал себя данником императора. Но в конце правления Бэыдэ-Марьяма Адаль возобновил набеги, а христианское войско, посланное для вторжения в эту страну, было здесь уничтожено.

Бэыдэ-Марьям был отравлен в сентябре 1478 г., и началась борьба за регентство при малолетнем императоре Ыскындыре (Александр, 1478—1494). К власти вернулась первая жена Быэдэ-Марьяма — Романэ-Уорк, которую ранее оттеснила красивая и образованная императрица Ылени (Елена). Романэ-Уорк ведала армией, акабэ сэат Тэсфа-Гийоргис — церковными делами, гыра битуоддэд Амду — государственными делами. Видимо, подросший Ыскындыр попытался отделаться от опеки, и его «подставили» в походе против мятежных племен (1494 г.) Разгорелась борьба за трон: часть феодалов поддерживала сына Бэыдэ-Марьяма — Наода, другая часть во главе с императрицей Ылени — брата Ыскындыра, Ынко-Ысраэля, а битуоддэд Амду — малолетнего сына Ыскындыра, Амдэ-Цыйона II. Амду победил, но через семь месяцев, в октябре 1494 г., Амдэ-Цыйон внезапно умер, феодалы и духовенство возвели Наода, Амду был казнен (связан и растоптан стадом скота). При Наоде (1494—1508) феодалы уже были в значительной степени независимы от императора, мятежные наместники нередко переходили в ислам и подчинялись Адалю, где центральная власть была значительно слабее. Тем не менее Наод, просвещенный поэт, правил без жестоких репрессий, страна при нём процветала; большим влиянием при дворе пользовались императрица Ылени и нэгаш Годжама — полководец Уосэн-Сэгэд, «отец бедных» (Йедыха-Аббат). Адаль продолжал набеги, но они были не более опасны, чем мятежи на местах; Наод сумел победить войска Адаля и присоединить спорную область Бали.

В 1508 г. императорский трон унаследовал 11-летний Либнэ-Дынгыль, он же Давид II (1508—1540). При нём стали править Ылени и Уосэн-Сэгэд вместе с матерью Либнэ-Дынгыля, Наод-Могэсой. Между тем в Адале происходили сложные социальные процессы, вызванные комплексом разнообразных явлений. В связи с изменениями климата участились засухи, разорявшие скотоводов и земледельцев и вызвавшие переселения на север сомалийских и оромских племен. В то же время торговля Зейлы и других городов страдала от первых ударов португальских конкистадоров, топивших мусульманские суда, бомбардировавших порты. Разорялись связанные с торговлей моряки, горожане, кочевники (верблюдоводы и те, кто выращивал мулов). Войска Наода и Либнэ-Дынгыля, вторгаясь в Адаль, довершали разорение. В Адаль проникли суфии — члены исламского духовного ордена Кадирийя, проповедовавшие джихад против христиан. Движение джихада охватило различные социальные группы, обездоленные и желавшие улучшить своё положение за счёт христиан Эфиопии.

На рубеже XV—XVI вв. власть в Адале при марионеточных султанах захватили военные предводители — эмиры; так, при султане Мухаммеде II (1488—1518) правил эмир Махфуз. В 1516 г. турки заняли Зейлу и оказали Махфузу помощь огнестрельным оружием; юному императору пришлось выступить против мусульман. В сражении на границе Фэтэгара и Йифата эмир Махфуз был разгромлен и убит (1516 г.) — судьбу боя решил поединок Махфуза с аббой Гэбрэ-Ындрыясом, могучим немым монахом. Вернувшись из похода, Либнэ-Дынгыль веселился и пировал с наложницами, устраивал конные состязания; лишь старая императрица Ылени понимала опасность, исходящую со стороны несломленных мусульман. В 1509 или 1510 гг. в Португалию отправилось эфиопское посольство во главе с армянином Матеуосом; в 1513 г. он достиг Лиссабона, привез дары от короля Мануэла I. Ылени предлагала послать на Красное море христианский флот, заключить династический брак; однако ответное посольство от Мануэла (1520 г.) разочаровало императора, который не считал этот союз важным, а от португальцев ожидал большего; он лишь согласился отдать им несколько не принадлежащих ему красноморских портов. Ылени умерла в 1521 г., а новое посольство, отправленное в Португалию, назад не вернулось, и контакты оборвались.

В Адале после нескольких переворотов султаном стал Абу Бекр I, сын Мухаммеда II, который перенес столицу в Харэр. При нём власть захватил эмир Ахмед Грань (Левша), который принял титул имама и женился на дочери Махфуза, Дыль-Уонбэре, необыкновенной красавице, ненавидящей христиан за смерть отца. В 1525 г. он впервые победил войско эфиопов, вторгшихся через Доуаро. В 1526 или 1527 гг. Ахмед Грань снова разбил эфиопское войско в 6-дневном сражении, опустошил Йифат, одновременно призывая местные племена под знамена джихада. В 1529 г. император лично выступил против имама; в битве у Шынбыра-Куре он потерпел тяжелое поражение, здесь полегла лучшая часть эфиопского войска, потери христиан составили 15 тыс. чел. Имам купил семь пушек, реорганизовал войско, к нему уже стекались добровольцы из Южной Аравии. В сражении при Анцокии (1531 г.) артиллерия принесла мусульманам победу; вследствие измены феодалов имам прорвался через проходы Дамота, в июле 1531 г. сжег Дэбрэ-Либанос, духовную столицу империи, в битве у горы Бусат был разгромлен и погиб лучший полководец Эфиопии, престарелый Уосэн-Сэгэд. В ноябре 1531 г. имам вынужден был отступить от горы Амба-Гышен, где яростно отбивалась стража, зато в бою на лодках на озере Хайк имам победил монахов; ценой выдачи всего имущества он оставил им жизнь и монастырь. До 1533 г. мусульманами были завоеваны Доуаро, Бали, Хадья, Гэнз, Уодж, Уорэба, Фэтэгар, Йифат. В 1533 г. Ахмед Левша прошёл через Тигре, Ласту, занял Лалибэлу и Аксум; Либнэ-Дынгыль пытался сопротивляться, но снова и снова терпел поражения в битвах с имамом. В 1534 г. в ночной битве в ущелье, при Ынфыраз, император снова потерпел поражение и отступил на север. В 1536—1537 гг. имам Ахмед опустошил северные области, победил правителей Цэлемта, Уогэра и Дэмбии, завоевал Бэгемдыр; в 1538 г. он предложил Либнэ-Дынгылю мир на условиях брачного союза — император отказал, войска имама возобновили преследование. Осенью 1539 г. Либнэ-Дынгыль победил в одном из сражений, зато в январе 1540 г. имам взял Амба-Гышен. Почти вся территория Эфиопской империи была оккупирована и присоединена к Адалю.

В сентябре 1540 г. Либнэ-Дынгыль умер на окраине своей бывшей державы, и его юный сын Гэлаудеуос, или Клавдий (1540—1559) сразу же получил поддержку феодалов Тигре — отсюда родом была его мать Сэбле-Уонгель. Судьба войны изменилась как по волшебству. 7 декабря 1540 г. в битве с армией Гэлаудеуоса был разбит и убит визирь имама Ахмеда, после чего император выступил в поход на юг. Одновременно возродился старый союз Эфиопии с Португалией. В июле 1541 г. в порту Аркико высадился отряд мушкетеров (400 чел.) во главе с Кристованом да Гамой, 5-м сыном Васко да Гамы. Вскоре была разбита северная армия мусульман, на юге Гэлаудеуос достиг Шоа и оттуда начал наступление вглубь мусульманских земель. Ахмед Левша получил отряд из Йемена с десятью пушками и в августе 1542 г. разгромил португало-эфиопскую армию, Кристован да Гама был взят в плен и казнен. Но подошедший Гэлаудеуос соединился с остатками разбитой армии, в ноябре 1542 г. победил мусульман и начал войну в Дэмбии. 22 февраля 1543 г. у горы Зэнтэра имам Ахмед погиб в битве, его армия тут же разбежалась, целые области переходили под власть императора, только на юго-востоке мусульмане удерживали свои завоевания. Голод, охвативший страну, способствовал затуханию джихада; в 1545—1548 гг. император отвоевал Доуаро, в 1548 г. напавшие мусульмане были разбиты, Фануэль одержал победу уже на территории Адаля.

Во второй половине правления Гэлаудеуоса началось восстановление хозяйственной жизни, городов и монастырей. Но турки в 1557 г. заняли порт Массауа, союз с португальцами не давал больше результатов. В 1559 г. Гэлаудеуос вторгся в Адаль и пять месяцев разорял страну. Харэрский султан не смирился: армию возглавил племянник Ахмеда Граня — Нур ибн Муджахид, он снова провозгласил джихад и 23 марта 1559 г. в сражении с ним Гэлаудеуос погиб вместе со всеми сановниками. Но в Харэре три года царили голод и засуха — мусульмане считали, что это голова императора Гэлаудеуоса, выставленная на столбе у городских ворот, навлекла на страну страшное бедствие. Религиозная война нанесла непоправимый ущерб и Эфиопии, и Адалю: взаимное истребление, разрушение экономики и памятников культуры, сожжение книг, угон и продажа в рабство десятков тысяч людей, взаимная ненависть, сменившая прежнюю толерантность, отбросили оба государства на много веков назад. Цивилизация Адаля в ближайшее столетие исчезла: его города захирели либо опустели, государство распалось, с юга надвинулись кочевые и полукочевые племена оромо (галла) — язычников, не знавших государственной власти. Они заселили значительную часть Эфиопской империи, вклинились между Адалем и Эфиопией, заняв большую часть бывших спорных земель. Провинция Шоа, бывшая центром государства, теперь оказалась на южной окраине. Борьба с племенами оромо теперь поглощала внимание как мусульман, так и христиан.

Брат Гэлаудеуоса, император Минас (1559—1563) провел своё царствование в подавлении оппозиции вельмож и духовенства, восстаний фалаша и доба, а также мятежа наместника Тигре — бахыр нэгаша Йисхака, который выдвинул последовательно двух претендентов на императорский престол (Тэзкаро-Каля и Фасиледэса), заключил соглашения с иезуитами (которым обещал принять унию с католической церковью), турками (которым передал часть побережья нынешней Эритреи) и Харэром. В 1563 г. Минас умер на юге во время похода на племя галла. Племянник Либнэ-Дынгыля — Хамэльмаль — получил поддержку части феодалов, но императрицы и гвардия провозгласили 13-летнего Сэрцэ-Дынгыля, сына Минаса, который занял трон после вооруженного столкновения; Хамэльмаль получил Годжам и вскоре умер. Шоанский претендент Фасиледэс сразу подчинился юному, слабому, но необыкновенно развитому умственно императору.

Сэрцэ-Дынгыль (1564—1597) проявил себя одним из величайших царей-воителей Эфиопии. Его правление прошло в непрерывных военных походах и полюдьях. В 1577 г. при р. Уаби он разгромил харэрского султана Мухаммеда IV, поддерживавшего Йисхака, после этого отряды галла разорили Харэр, и столица имамата была перенесена в оазис Ауса, в низовья р. Аваш, а сам имамат пришёл в упадок. В 1578 г. Сэрцэ-Дынгыль нанес решающее поражение Йисхаку и его союзникам туркам — в Ынтичоу, затем у Адди-Корро; Йисхак и турецкий паша погибли, император вступил в резиденцию Йисхака — Дыбаруа. Сэрцэ-Дынгыль присоединил Хамасен и чуть не отнял у турок Аркико; в 1589 г. турки вынуждены были заключить мир, а император ликвидировал звание бахыр нэгаша. На юго-западе Сэрцэ-Дынгыль присоединил к империи народы гураге, хадья, камбатта, кулло, боша, каффа и др., среди которых насаждал христианство и расселял амхарское воинство и духовенство. Но оромо продолжали наступать, турки сохранили за собой порты Массауа и Аркико в Эритрее, а португальские иезуиты продолжали свои интриги среди североэфиопской знати.

В 1597—1607 гг. разгорелась борьба за престолонаследие: на трон претендовали Зэ-Дынгыль — внук Минаса, Сусныйос — сын Фасиледэса шоанского, и Яыкоб, незаконнорожденный сын Сэрцэ-Дынгыля. Все три претендента хотели открыть Эфиопию для иезуитских миссий, в то время как консервативно настроенные вельможи стремились изолировать от них страну. Не оставляя надежды добиться централизации, императоры видели идеал в европейской абсолютной монархии. Если в XV в. Зэра-Яыкоб, решая аналогичную задачу, апеллировал к аксумской традиции, то эфиопские реформаторы XVII в. готовы были переориентироваться на западноевропейскую традицию, неразрывно связанную в их представлении с католицизмом. Таким путём они пытались решить и ещё одну задачу, невыполнимую для их предшественников-монофизитов: получить передовую для того времени европейскую технологию, европейских оружейников и других мастеров. Император Яыкоб (1597—1603, 1604—1607) разрешил иезуитам открыть школы, в том числе при дворе. Он был свергнут и сослан вельможами, однако новый император Зэ-Дынгыль (1603—1604) уже прямо предложил испанскому королю Филиппу III союз против турок на условиях подчинения эфиопской церкви Риму. Он ещё более жестоко боролся с еретиками, в 1603 г. подавил мятеж амхарских крестьян высокогорья, среди которых распространилось учение Зэ-Крыстоса, объявившего себя Христом. Зэ-Крыстос был казнен в присутствии Зэ-Дыпгыля, новые восстания его последователей также подавлены. Но военные и налоговые реформы императора затронули привилегии наместников: в 1604 г. он был разгромлен мятежными феодалами в Дэмбии и убит, его тело повесили на дереве. Вернувшийся на трон Яыкоб в 1607 г. погиб вместе с абунэ (главой церкви) в сражении с Сусныйосом.

Сусныйос (Сисиний, 1607—1632) усмирил феодальные мятежи и крестьянские восстания, разгромил агау и фалаша и сумел ослабить влияние князей церкви и монашества толка кыбат. У некоторых монастырей этого толка были конфискованы земли, переданные для поселения племенам оромо, из которых Сусныйос вербовал воинов. В XVII в. Эфиопии больше не угрожала опасность поглощения каким-либо мусульманским государством. Место прежних отношений с Адалем отчасти заняли отношения с суданским государством Сеннар. Теперь через Сеннар в Эфиопию доставлялись товары из Египта, прибывали путешественники, послы. В 1607 г. в Эфиопию прибыл свергнутый с престола Сеннара султан Абд аль-Кадир II и признал себя вассалом эфиопского императора. Это привело к затяжному конфликту, ряду взаимных набегов и вторжений.