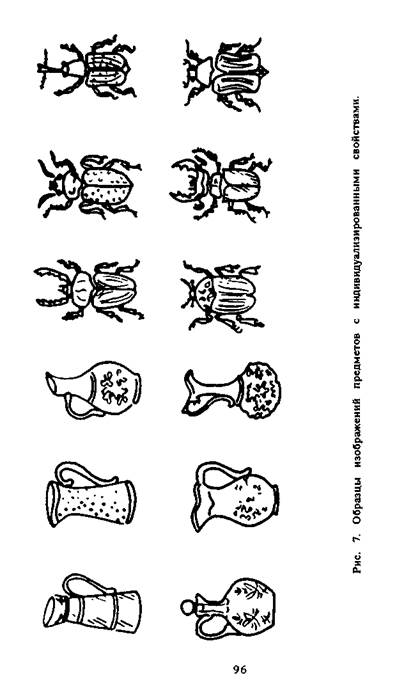

Больным предъявлялось индивидуализированное изображе-

ние того или иного объекта, например, кувшина или жука

(рис. 7), не более чем на 3000 мс, и предлагалось запомнить

его. Почти сразу же, спустя 2000 мс, больного просят показать

его на ответной карте, где представлены 6 различных ипдиви-

дуализированных изображений того же объекта, а также инди-

видуализированные изображения других объектов. Задание по-

вторяется не менее 6 раз с различными объектами, представ-

ленными на карте.

Для здоровых людей выполнение такого рода задании груд-

ностей не представляет. Что касается больных с очаговой пато-

95

|

|

логией мозга, то они четко разделились на две группы в за-

висимости от того, какое полушарие поражено. При левополу-

шарных поражениях с очагами в заднелобной, теменной и ви-

сочной долях число ошибочных ответов не превышало двух.

Примерно 3 ошибки на 6 предъявлений допускали больные с

левозатылочными очагами1. В отличие от этого все больные с

правополушарными очагами, независимо от локализации очага

в пределах полушарий, испытывали значительные трудности в

идентификации изображений — образца с соответствующим изо-

бражением на ответной карте. Число ошибочных ответов у боль-

ных с лобноцентральными, теменными и височными очагами в

правом полушарий в два раза превышало это число при тех же

очагах в левом полушарий. Что же касается больных с правоза-

тылочными очагами, то выполнение этого задания было для них

предельно трудным, число ошибочных ответов достигало у них

5—6, т. е. ответы носили, по-существу, случайный характер. В

то же время опознание изображений различных знакомых объ-

ектов нарушено не было.

На оснований полученных данных можно рекомендовать

данное задание в дополнение к другим для определения (уточ-

нения) латерализации очага поражения при отсутствии четких

клинических и нейропсихологических критериев.

Применение некоторых тестовых методик

Для диагностики локально-органических

Поражений мозга

В течение многих десятилетий (начинал с конца XIX в.) и

в разных психологических школах было разработано большое

количество относительно простых, нестандартизованных мето-

дик психологического исследования, прицельно направленных

на изучение конкретных нарушений психической деятельности

преимущественно в психиатрической клинике. Эти методики

основаны на наблюдении, беседе, естественном эксперименте,

результатах экспериментального исследования, моделирующе-

го различные виды деятельности и психической активности

больных, но оцениваются, главным образом, качественно, вне

стандартной процедуры исследования и без жесткого учета

нормативов. В медицинской психологии они традиционно на-

зываются патопсихологическими и широко используются в

1 Из исследования исключались больные с наличием клинически вы-

являемых зрительно-гностических расстройств.

4-1559 97

диагностической практике1. Ряд известных приемов исследова-

ния внимания, памяти, мышления, умственнои работоспособ-

ности входят в «схему нейропсихологического исследования»,

разработанную А. Р. Лурия и его учениками, и хотя примене-

ние патопсихологических методик в целях топической диагно-

стики очаговых поражений мозга ограничено, некоторые из

них весьма адекватны и полезны для уточнения особенностей

нарушения психической деятельности по «органическому» ти-

пу, особенно при целенаправленной модификации методиче-

ских приемов исследования и оценки их результатов. В каче-

стве примера приводим вариант использования в нейропсихо-

логии цифровой корректурной пробы для исследования

активного внимания, разработанной в Институте им. В. М. Бех-

терева (Аматуни В. Н., 1969). Помимо учета всех особенностей

качественного выполнения заданий этой методики (ряд из них

был описан еще сотрудником В. М. Бехтерева В. Я. Анфимо-

вым в 1908 r.), в цифровой корректурной пробе В. Н. Аматуни

и И. М. Тонконогим использованы подходы теории информа-

ции, что позволяет ее приблизить к тесту при условий ее стан-

дартизации, т. е. учитывать задачи оценки успешности и со-

поставимости результатов при статистической обработке. Тех-

нология разработки варианта и структурные особенности этой

корректурной таблицы позволяют ее использовать для изуче-

ния асимметрии внимания в левом поле зрения, проявляю-

щейся, в частности, при оценке феномена односторонней про-

странственной агнозии у больных с поражением правой темсн-

ной доли (у праворуких). Экспериментально асимметрия

внимания доказана у здоровых людей, однако, она носит ди-

намический характер (Беспалько И. Г., 1969). Корректурная

таблица позволяет при специальной оценке результатов успеш-

ности выполнения заданий в левом или правом поле зрения

выявить скрытые дефекты игнорирования левого поля зрения.

Краткая инструкция и методика приводятся в Приложении

(рис. 31).

В настоящее время в психодиагностике преобладают стан-

дартизованные (психометрические) методы исследования — те-

сты, значимость которых определяется не только необходимо-

стью решения теоретических фундаментальных проблем пси-

хологии индивидуальных различий, но и практических задач

в различных областях прикладной психологии. В медицинской

1 Описание патопсихологических методик достаточно полно изложено

в руководствах С. Я. Рубинштейн (1970), Б В. Зейгарник (1986),

В. М. Блейхера и И. В. Крук (1986), материалах практикума по

патопсихологии МГУ и др.

98

психологии это связано прежде всего с потребностями учета

уровня, степени выраженности, особенностей и динамики той

или иной психологической характеристики, популяционных и

скрининговых исследований и т. п. (Вассерман Л. И. и др.,

1985).

Не затрагивая вопросов истории и теории применения те-

стовых методик, отметим, что многие из них (тесты Векслера,

Рейвена, Роршаха, Бентона, культурно независимого теста Кет-

телла и др.) при умелом использовании дают богатый мате-

риал для диагностики органических поражений мозга, диффе-

ренциации симптомов общемозгового и локального пораже-

ний, отграничения органической патологии от сходных по

клинико-психологическим проявлениям нарушений познава-

тельной деятельности при эндогенных психозах, неврозах или

психопатиях, оценке уровня психического развития детей и

подростков. Для этой цели наиболее валидными и удобными

представляются стандартизованные методики исследования

интеллекта, прежде всего в связи с тем, что позволяют пол-

учить количественно определенные признаки (коэффициенты,

индексы и пр.), которые могут являться критериями диффе-

ренциальной диагностики1. Так, если обратить внимание на

особенности выполнения заданий методик Векслера больными

с органическими поражениями мозга, то, в частности, отме-

чаются затруднения в субтестах: «конструирование из куби-

ков», «повторение цифр», «складывание фигур», «расположение

картинок», «арифметика», характерные для поражения темен-

ных и теменно-затылочных структур обеих гемисфер.

Больные с поражением височной доли доминантного по ре-

чи полушария (например, при височной эпилепсии) испыты-

вают затруднения в понимании и удержании в памяти вер-

бальных заданий, расстройства счетных операций и повторе-

ния цифр в прямом и обратном порядке преимущественно за

счет неудержания условий задачи, предъявляемой устно. У

больных могут наблюдаться дефекты экспрессивной речи в ви-

де парафазий, персевераций и др. При лобных поражениях на-

блюдаются общее снижение активности, расстройства плана

действий, импульсивность в принятии решении и действий,

нарушения интенций и др. В ответах больных на вербальные

задания методики Векслера встречается много случаи ных ас-

социаций. Особенно трудной пробой для больных с любой па-

тологией является проба «расположение картинок». Корригиру-

1 Л.И.Вассерман‚ И.Н.Гильяшева, 1989

4• 99

ющие и наводящие вопросы экспериментатора мало способст-

вуют успешности выполнения задания.

Тест Рейвена построен на визуальном материале и требует,

как известно, весьма дифференцированного его анализа. Боль-

ному дается изображение графической структуры с пропуском

одного из элементов, который он должен заполнить, отобрав

единственно правильный из нескольких образцов со сходным

набором признаков. Решение этой задачи возможно посредст-

вом операций, лежащих в основе оптического и оптико-про-

странственного гнозиса, что отмечалось А. Л. Лурия (1962,

1969), включавшего тест Рейвена в свой набор нейропсихоло-

гических методик.

Более часто наблюдаются затруднения у больных с органи-

ческой патологией при выполнении ими теста «зрительной ре-

тенции» Бентона (A. Benton, 1960, 1994), где больной должен

воспроизвести фигуры, предъявляемые ему во время короткой

экспозиции, зарисовав их по памяти. Геометрической абстрак-

тностью предъявляемого материала эта методика напоминает

субтест «конструирование из кубиков», представляющий собой

модифицированную Векслером пробу Коса. Вместе с тем, в

отличие от «конструирования из кубиков», выполняемого по

образцу-схеме, методика Бентона предполагает существенную

нагрузку прежде всего на память испытуемого, особенно, когда

одновременно в поле зрения предъявляется не одна, а несколь-

ко фигур. Это делает задание по Бентону особенно трудным

для больных с височными, височно-теменными и диффузны-

ми органическими поражениями, сопровождающимися сниже-

нием памяти. Специфическое же требование конструирования

в пространстве или запоминания расположения элементов фи-

гур в пространстве делает обе эти пробы особенно чувстви-

тельными к органической патологии теменной и теменно-за-

тылочной области, обусловливая не только общее снижение

оценки по этим методикам, но и типичные ошибки в виде

характерной деформации или ротации (поворот фигур на 45°,

90° и 180°), а также преимущественной локализации ошибок

в правом и левом поле зрения. Так, например, ошибки в вос-

произведении рисунка чаще связаны с элементами конструк-

тивной апракто-агнозии или апраксий при преимущественном

поражений левой гемисферы у праворуких в теменной и те-

менно-затылочной областях, а игнорирование фигур в левом

поле зрения —при поражений симметричных областей правого

полушария. Отмеченные особенности методики позволяют ее

использовать особенно эффективно для получения дополни-

тельной информации относительно функциональной асиммет-

100

рии полушарий и дифференциации поражений левого и пра-

вого полушарий в случаях слабовыраженной симптоматики.

Следует добавить, что тест Бентона, как относительно простой

и портативный психодиагностический инструмент, весьма по-

лезен в качестве дополнительной методики к «нейропсихоло-

гической батарее» не только для исследования больных невро-

логического и нейрохирургического профиля, но и больных с

диффузными органическими поражениями сосудистой) или

атрофического генеза, например, в диагностике начальных

проявлений деменции у больных в геронтопсихиатрической

клинике. Собственно, первоначально именно для этих целей

он и был предложен автором. Несомненно, что в этих и других

случаях существенную роль играют психометрические харак-

теристики методики, в частности, позволяющие косвенно оце-

нивать и интеллектуальный уровень испытуемых. Учитывая

сказанное, представляется целесообразным привести эту мсто-

дику в нашем руководстве (см. рис. приложения).

Следует отметить, что признаки поражения теменно-заты-

лочной области могут проявиться в методике Векслера и на

других субтестах невербальной части, задания которой адресо-

ваны к зрительному восприятию, в частности, при выполне-

нии субтестов «недостающие детали» или «расположение кар-

тинок», когда субъект не может вычленить существенные эле-

менты изображений и их изменения от картинки к картинке,

что необходимо для установления их последовательности, и

потому не справляется даже с относительно простыми задани-

ями.

Для выявления тонких случаев органических поражений

при теменной и теменпо-затылочной локализациях может

быть полезным и сопоставление результатов выполнения ме-

тодики Векслера с методикой Бентона, которая позволяет со-

относить результаты ее выполнения с уровнем интеллекта, что

наряду с общей оценкой или особенностями выполнения ме-

тодики Бентона предусмотрено конструкцией теста. Сходный

смысл может иметь и сопоставление результатов выполнения

больным методик Векслера и Рейвена.

Таким образом, особенности выполнения испытуемыми за-

даний тестовых методик имеют существенное значение для

предположении не только о наличии органического поражения

мозга, но и о локализации очагов поражения. Однако, окон-

чательное принятие топико-диагностического решения может

быть принято лишь при более целенаправленном и дифферен-

цированном нейропсихологическом исследований.

101

Глава III

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ НАРУШЕНИЙ

ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

ПРИ ЛОКАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ

ГОЛОВНОГО МОЗГА

Представленные ниже описания основных нейропсихологи-

ческих синдромов не претендуют на исчерпывающие характе-

ристики, но вместе с тем они достаточно полно отражают сущ-

ность феноменов нарушений ВПФ и могут являться критери-

ями для выделения и квалификации дефектов речи, гнозиса,

праксиса и др. ВПФ.

Топическое значение данных, получаемых с помощью ней-

ропсихологического исследования, оценивается, как уже гово-

рилось, при детальном анализе совокупности связанных друг

с другом симптомов и операций, каждые из которых, внося

свой «специфический» вклад в реализации) определенной фун-

кциональной системы ВПФ, могут быть относительно «жестко»

связаны с теми или иными мозговыми структурами.

Надежность такой диагностики может определяться, веро-

ятно, только на основе мгюгомерпости нейропсихологического,

комплексного клинического и параклинического исследований,

в том числе: при сравнительном анализе результатов выпол-

нения разнородных психологических проб и выделении общих

факторов, укладывающихся в единый синдром (Лурия А. Р.,

1973; Хомская Е. Д., 1986), при соотнесении данных нейроп-

сихологической диагностики с результатами клинического,

электрофизиологического, лучевого, морфологического и др.

исследований мозга.

Синдромы нарушений речи

Речевые расстройства в виде различных форм афазий

встречаются в практике нейропсихологов и дефектологов наи-

более часто, особенно в клинике сосудистой патологии мозга.

Поэтому их описания даются более развернуто по сравнению

с другими синдромами нарушений высших психических фун-

кций.

102

Речь идет только об афазиях, как наиболее сложно струк-

турированных нейропсихологических синдромах. Вопросы

диагностики дизартрий, заикания здесь не рассматриваются,

хотя в нейропсихологической практике нередко возникают

вопросы дифференциальной диагностики нарушений речи, в

частности функционального и органического генеза. Класси-

фикация афазий дается в двух вариантах: традиционном

психофизиологическом (по А. Р. Лурия) и клиническом (по

И. М. Тонконогому, 1968).

Следует помнить, что тщательный нейропсихологический

анализ структуры нарушений ВПФ адекватно проводить вне

острого периода заболевания, когда компенсированы расстрой-

ства общемозгового характера (отек мозга, выраженный гипер-

тензивный синдром и др.). Опыт показывает, что дифферен-

циальная диагностика афазий, уточнение структуры дефекта

других высших функций мозга наиболее рациональна в период

восстановительного лечения больных, когда данные психоло-

гического исследования являются основанием для направлен-

ной коррекции и восстановительного обучения.

Дата: 2018-12-28, просмотров: 421.