Испытуемому предъявляются последовательно элементы

формы, которые должны быть им мысленно сложены в цело-

стные фигуры (рис. 26-Б и А). Здоровые испытуемые выпол-

няют эти задания, допуская лишь единичные ошибочные от-

веты. Наибольшие затруднения возникают у больных с пора-

жением задних отделов левого полушария — они допускают 2

и более ошибочных ответов на 6 предъявлений.

Проба 2. Узнавание изображений с неполным силуэтом

Каждое из 3 изображений (рис. 27-А, Б, В) предъявляется для

опознания испытуемому вначале в реализации, содержащей 5%

элементов силуэта, затем, если оно не опознается, предъявляются

реализации, включающие 10 % или 20 %элементов силуэта. Здоро-

вые испытуемые в 10-15% случаев опознают изображения с 5%

элементов контура и в 75 % и более — изображения на основе ана-

лиза 10% элементов силуэта. Рисунки с 20% элементов силуэта

опознаются практически безошибочно. Наибольшие затруднения

испытывают больные с поражением задних отделов правого пол-

ушария. Такие больные способны опознать лишь 1—2 изображе-

ния при шестикратном предъявлении каждого из 3-х рисунков с

10% элементов силуэтов. Кроме того, каждое третье изображение

не может быть опознано и при 20 % элементов силуэтов. Больные

с поражением левой гемисферы (при отсутствии элементов пред-

метной зрительной агнозии) в 50% случаев опознают изображе-

ния с 10 % и в 80 % и более — 20 % элементов силуэта. Здесь надо

отметить, что при поражений левой височной доли могут отме-

чаться нарушения называния, которые надо отличать от рас-

стройств узнавания. Больные в этом случае достаточно уверенно

показывают полноценные аналоги на соответствующих рисунках.

Проба 3. Сопоставление изображений плоскостных

и объемных фигур

Испытуемому последовательно предъявляются изображения

плоскостных фигур (развертка — рис. 28-Б), каждую из кото-

рых требуется идентифицировать с соответствующими этало-

нами (рис. 28-А). Здоровые испытуемые допускают при вы-

полнении этого задания в среднем 1 ошибку на 6 прсдъявле-

1 Предлагаемые приемы исследования разработаны и эксперименталь-

но апробированы на нормативнои и клинической выборке в Институте

им Бехтерева (Затьцман А Г‚ 1983. и др)

77

ний. Наибольшие затруднения испытывают больные с пораже-

ниями задних (теменно-затылочных) отделов левого полуша-

рий, допуская 4—6 ошибочных ответов.

Проба 4. Проба мысленного вращения изображения

В 2- мерном пространстве

Испытуемому предъявляют эталон — «мальчик с забинто-

ванной ногой». Требуется, совершив мысленный переворот в

горизонтальной плоскости, найти аналог среди 6 изображений

(рис. 29). Опыт повторяют 6 раз, меняя эталоны. Здоровые

испытуемые правильно выполняют 5—6 заданий. Больные с

поражением левой гемисферы (при правильно понятой инст-

рукций) делают не более 1—2 ошибок. Наибольшие трудности

испытывают больные с поражением правого полушария (пре-

имущественно теменных отделов), допуская 4—5 ошибочных

ответов.

Проба 5. «3-й лишний»

Испытуемому одновременно предъявляют 3 изображения

(рис. 30). Каждая триада содержит 2 изображения, сходных в

перцептивном отношений (лампочка-груша; ложка-ракетка; ав-

торучка-ракета) и 2 изображения, сходных в категориальном

отношений (лампочка-свеча; ложка-тарелка; воздушный шар-

ракета). Испытуемому предлагается указать, какой объект яв-

ляется, с его точки зрения, лишним в каждой триаде. Здоро-

вые испытуемые и больные с поражением правого полушария

(работает стратегия левого полушария) объединяют объекты на

основе их категориальных свойств, выделяя существенные

признаки. Больные с поражением среднезападных отделов ле-

вого полушария (работает преимущественно стратегия правого

полушария) объединяют объекты, сходные в перцептивном

плане.

К представленным выше приемам исследования для уточ-

нения преимущественной латерализации очагов поражения це-

лесообразно добавить пробы № 102—105 основного набора

субтестов.

Следует отметить, что приведенные варианты проб могут

быть дополнены многими другими, разработанными на основе

отмеченных выше принципов: классификации предметных

изображений на основе рис. 1 основного набора, классифика-

ции и идентификации углов, предметов, отличающихся рядом

индивидуализированных (но вербализуемых) признаков и др.

(см. раздел «аппаратурные методы...»).

Оценка успешности выполнения всех этих проб и заданий

условна, она не отвечает тем признакам относительной стро-

гости, которые отличают основной набор нейропсихологиче-

78

ских методик. Здесь речь идет скорее о критериях, основанных

на частоте встречаемости тех или иных выборов. Повторяем,

что пробы на латерализацию очагов полушарного поражения

только дополняют основной набор нейропсихологических за-

даний, отдельные блоки и субтесты которого при профессио-

нальном их использовании несомненно позволяют проводить

топическую диагностику очагов поражения не только в преде-

лах левого или правого полушария, но и уточнить межполу-

шарную локализацию с учетом функционального состояния

глубоких структур мозга и наличия признаков диффузной

(общемозговой) патологии при динамическом наблюдении за

больными.

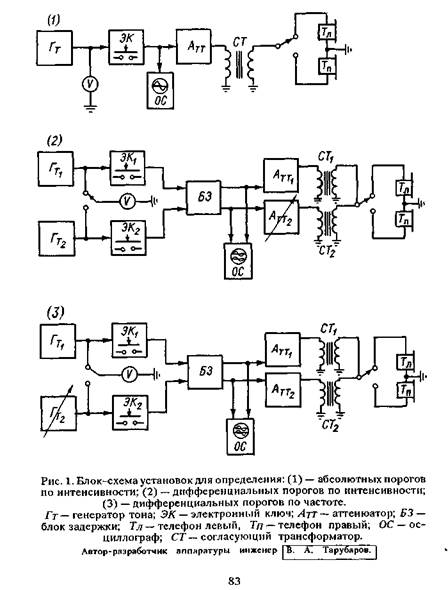

2.5. Аппаратурные методы исследования

в нейропсихологии

Для решения задач топической диагностики локально-ор-

ганических поражений мозга, как известно, широко использу-

ются методы исследования, связанные со сложными техниче-

скими системами и современной компьютерной техникой:

электрофизиологические, рентгено-радиологические, ультра-

звуковые и др.

Вместе с тем, представления о мозге как о системе, восп-

ринимающей, перерабатывающей и хранящей информацию, об

операциях, реализующих отдельные компоненты в сложных

функциональных системах узнавания, памяти, мышления спо-

собствовали разработке и внедрению в нейропсихологическую

диагностику принципиально новых методов исследования. Эти

исследования стали широко проводиться с конца 60-х годов в

Институте им. В. М. Бехтерева, их результаты хорошо извест-

ны по специальной литературе—сборникам трудов института

и монографиям. Следует отметить, что разработка новых ап-

паратурных методов исследования в нейропсихологии оказа-

лась возможной благодаря многолетнему сотрудничеству лабо-

ратории клинической психологии Психоневрологичсского ин-

ститута им. В. М. Бехтерева с Институтом физиологии им

И. П. Павлова РАН, Институтом эволюционной физиологии

и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, со специалистами по

нейрокибернетике, теории информации и распознавания об-

разов (Тонконогий И. М., 1973; Вассерман Л. И., 1983; Ме-

ерсон Я. А., 1986 и др.). Вместе с тем в нейропсихологиче-

ской литературе эти методы приводятся относительно редко,

по-видимому, из-за их кажущейся сложности. Мы намеренно

не описываем детально ставшие уже «классическими» методи-

79

ческие приемы топической диагностики локально-органиче-

ских поражений мозга, реализуемые с помощью акустической

или тахистоскопической аппаратуры, однако, считаем весьма

целесообразным упомянуть об их высокой эффективности, а

подчас и незаменимости прежде всего в связи с тем, что в

настоящее время технические возможности применения аппа-

ратурных нейропсихологических методик (можно считать это

название условным) неизмеримо выше. Доступность создания

дополнительных приборов, приставок к существующим стаци-

онарным или переносным аппаратам (например, аудиометрам,

что уже делается за рубежом), возможности современных пер-

сональных компьютеров и т. п. позволяют рекомендовать ряд

принципиально новых для нейропсихологии методов исследо-

вания в качестве необходимого дополнения к традиционным

диагнастическим приемам (некоторые из которых, как уже го-

ворилось, разработаны также в сотрудничестве со специалиста-

ми в области теории информации и распознавания образов),

особенно в случаях необходимости использования сенсибили-

зированных методик, в частности, у лиц с трудностями в ре-

чевых контактах.

Так, например, известно, что традиционные отоневрологи-

ческие методы исследования в неврологии и нейрохирургии

малоэффективны, когда речь идет о топической диагностике

поражений центральных отделов слуховой системы в височных

долях мозга. Поиск новых психоакустических методов иссле-

дования для диагностики центральных слуховых расстройств

(а следовательно и для диагностики поражения височных

структур левого или правого полушария) привел к разработке

таких диагностических приемов, как выделение полезного сиг-

нала из шума (фильтрация сообщений в слуховой системе),

обнаружение коротких звуковых сигналов, различение интен-

сивности и частоты коротких звуковых сигналов. Фундамен-

тальные клинико-психоакустические исследования показали,

что новые методики позволяют при монауральной подаче сти-

мулов не только выявлять слуховые расстройства центрального

происхождения (височные поражения), но и локализовать их

относительно левой или правой гемисферы. Новые психоаку-

стические методики оказались весьма надежными в топиче-

ской диагностике кортикальных височных структур и в случа-

ях тонкой, неврологически скрытой патологии, например, при

височной эпилепсии, слуховых галлюцинаторных синдромах,

начальных проявлениях деменции у пожилых людей, в детской

психоневрологической практике. Они независимы от речевого

и этно-культурального статуса и интеллекта больных, дают

80

возможность неоднократного воспроизведения эффектов и пол-

ноценной статистической обработки результатов исследования

в соотношений с другими данными .

Однако для корректной реализации психоакустических то-

пикодиагностических методик требуются специальные условия

и аппаратура, что несомненно суживает их практическое ис-

пользование. Тем не менее мы приводим краткие описания

методических приемов для более четкого представления о тех

диагностических (психоакустических) феноменах, которые мо-

гут быть легко воспроизведены в настоящее время.

Одной из первых клинико-диагностически апробированных

психоакустических методик является исследование особенно-

стей фильтрации сообщений в слуховой системе (Тонконогий

И. М., 1973). Исследование порогов обнаружения тональных

сигналов на фоне шума может быть легко реализовано на со-

временных стационарных клинических аудитометрах, где име-

ются для этого технические возможности в виде специальных

коммутационных устройств, позволяющих подавать на одно и

то же ухо фоновый широкополосный шум и тональный сиг-

нал. Измерения проводятся монаурально, попеременно на обо-

их ушах общепринятым методом нарастания интенсивности

сигнала (способ минимальных изменений) на 5 фиксирован-

ных частотах речевого диапазона: 250, 500, 1000, 2000 и

4000 Гц на фоне постоянного ипсилатерального широкополос-

ного шума интенсивностью 50 дБ над порогом его обнаруже-

ния (при экспресс диагностике возможно проводить экспери-

мент и на одной частоте, например, 1000 Гц). Длительность

сигналов 1—2 с., интервал между ними в пределах 5—10 с и,

как правило, должны варьироваться для устранения фиксиро-

ванной реакции на время его появления. Измерения прово-

дятся не менее 3-х раз с последующей статистической об-

работкой результатов для определения среднего значения по-

рогов на правом и левом ухе. У больных с поражением

корковых отделов слуховой системы (височных долей мозга)

обнаруживается асимметрия в порогах за счет их увеличения

на ухе, противоположном пораженному полушарию. Эти ре-

зультаты получены при экспериментальном психоакустиче-

ском исследований клинически хорошо верифицированных

больных с сосудистой патологией мозга.

Более сенсибилизированным вариантом является определе-

ние дифференциальных порогов по интенсивности на фоне ма-

1 Результаты этих исследований составили обширную главу докторской

диссертации одного из авторов книги (Вассерман Л. И., 1989).

81

|

|

скирующего шума1, которое осуществлялось на частоте 1000 Гц

монаурально, принятым в физиологии слуха методом границ.

Длительность звуковых сигналов 1240 с, интервал между ними —

540 мс (обе эти величины обусловлены технологически и не

являются принципиальными). Интенсивность широкополосно-

го (белого) шума —50 дБ над порогом обнаружения тона. За

величину дифференциального порога принималась минималь-

ная разница в интенсивности, при которой испытуемый давал

75% правильных ответов. Топико-диагностический феномен

тот же, что и в предыдущих исследованиях.

Следующая серия психоакустических экспериментов связа-

на с использованием в пороговых и надпороговых исследова-

ниях звуковых сигналов различной длительности, впервые

проведенные также в Институте им. В. М. Бехтерева (Вассер-

ман Л. И., 1969, 1989; Бару А. В., Вассерман Л. И. и др.,

1976).

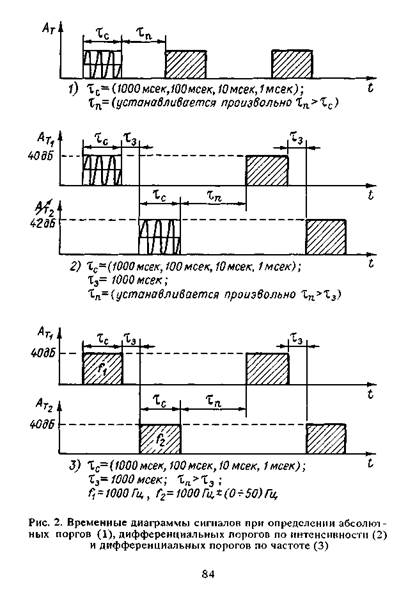

Исследование порогов обнаружения звуковых сигналов раз-

личной длителъности (см. схемы 1 и 2) проводилось при мона-

уральной подаче чистого тона 1000 Гц или белого шума дли-

тельностью 1000, 100, 10 и 1 мс. Сигналы формировались путем

подачи их от звукового генератора на специальный электронный

ключ, с выхода которого через аттенюаторы, отградуированные

в дБ—на электродинамические телефоны (современные техни-

ческие возможности позволяют существенно усовершенствовать

технические возможности комплектующих приборов и приставок

для аудиометров, но принципиально схема остается неизмен-

ной). Измерение порогов проводилось методом границ не менее

3-х раз. Процедура вычисления пороговых величин традиционна

для такого рода исследований (рис. 1, 2).

Измерение дифференциальных порогов по интенсивности

сигналов различной длителыюсти проводилось монаурально,

попеременно на правом и левом ухе на частоте 1000 Гц и

длительностью — 1000, 100, 10 и 1 мс. Использовался надпо-

роговый уровень —40 дБ над порогом обнаружения тона дли-

тельностью 1000 мс. Интенсивность коротких звуков прирав-

нивалась к этому уровню на оснований известной в физиоло-

гии слуха кривой, равной громкости. Пороги измерялись

методом границ с интервалом между эталонным и тестирую-

щим сигналами —540 мс. Вычисление порогов проводилось по

критерию 75% правильных ответов при многократных изме-

рениях.

1 Большую топико-диагностическую эффективность этого приема ис-

следования, в частности при фокальнои эпилепсии, показала наша co-

трудница А. С Тархан (1973).

82

И, наконец, третьим оригинальным приемом исследования слу-

хового восприятия является измерение дифференциальных порогов

по частоте на сигналы различной длительности. Использовались те

же длительности сигналов и интервал между парами. Предъявля-

лись тестирующий и эталонный (частотой 1000 Гц) сигналы при

надпороговом уровне последнего - 40 дБ. Процедура исследования

и измерения дифференциальных порогов (см. схемы 1, 2) по ин-

тенсивности и частоте описаны в приводимой выше литературе.

Результатом исследования порогов обнаружения и различе-

ния интенсивности и частоты звуковых сигналов различной

длительности у больных с очаговыми поражениями височных

долей мозга (сосудистого генеза и при фокальной эпилепсии)

является асимметрия порогов только на короткие сигналы -

10 и 1 мс за счет их выраженного повышения на ухе, проти-

воположном пораженному полушарию. Различие в порогах, в

известной мере, зависит и от массивности поражения мозга.

В то же время у больных с поражением лобно-центральной,

теменной и затылочной области, с подкорковыми очагами

асимметрии в порогах обнаружения и различения только ко-

ротких сигналов не наблюдается. Именно в силу этих обсто-

ятельств описанные психоакустичсские тесты пригодны для

индивидуальной диагностики больных в стационарных и ам-

булаторных условиях, а также для проведения экспертных из-

мерений, связанных с оценкой функциональной асимметрии

полушарий, в частности височных долей мозга. Следует доба-

вить, что все описанные методики применимы и у детей, на-

чиная с 4-5-летнего возраста, при использовании методиче-

ских приемов поведенческого (обучающего) эксперимента, а

также у лиц с дефектами речи и низким интеллектом.

Специальный класс задач был решен в экспериментальной

нейропсихологии с помощью электронно-оптических тахисто-

скопов1 (которые в последние годы с высокой эффективностью

могут заменить и заменяют персональные ЭВМ с соответст-

вующими приставками, и такие работы уже известны). Ис-

следование операций, связанных с узнаванием сообщений в

зрительных каналах связи, использование при этом маскиру-

ющего шума, короткой и сверхкороткой (до 100 мкс) экспо-

зиции стимулов, подачи сигналов одновременно по несколь-

ким каналам с возможностью тонкой регулировки паузы меж-

ду стимулами и «стирающим» изображением, вариантов с

подачей стимулов (вербализуемых или невербализуемых) в

правое и левое поле зрения (соответственно в левую или пра-

вую гемисферу), синхронной регистрацией времени двигатель-

ных реакций испытуемых или регистрацией вызванных потен-

циалов в различных «заинтересованных» областях мозга позво-

лили резко расширить возможности экспсриментального

изучения зрительной перцепций. Упомянутые выше приемы

исследования дают возможность, в частности, диагностиронать

слабоструктурированные дефекты затылочных, теменно-заты-

лочных, височных областей доминантной и субдоминантной

1 Обзор этих работ и результаты ряда собственных исследований при-

водятся в книге Я. А. Меерсона (1986)

85

по речи гемисферы. Особенно четкую топико-диагностическую

направленность имеют специально разработанные тахистоско-

пические методики исследования зрительной оперативной па-

мяти, механизмов функционального взаимодействия и асим-

метрии полушарий мозга в норме, при различных функцио-

нальных и патологических состояниях.

В качестве примеров конкретного использования тахисто-

скопических (топикодиагностических) методик приводим ре-

зультаты ряда исследований, выполненных по 5 программам:

1. Опознание зрительных стимулов в условиях дефицита вре-

мени.

2. Опознание в условиях неполного набора признаков изо-

бражений.

3. Опознание в условиях разобщения деталей изображений —

«разорванное изображение» и в условиях пространственно ис-

каженного расположения их деталей.

4. Опознание изображений в условиях помех — «зрительного

шума».

5. Идентификация индивидуализированных изображений.

Дата: 2018-12-28, просмотров: 456.