Видеокамеры заполонили современный мир; территория «частной жизни» угрожающе сужается. Но ученые находят всё новые способы подглядывать за жизнью в самых разных ситуациях. И это приводит к неожиданным выводам.

Исследователи наблюдали за поведением болельщиков во время футбольных матчей (т. н. футбольным хулиганством), драками между этническими и националистическими группами, болельщиками команд-противников или, как это часто случается, за выяснением отношений среди скинхедов правого толка. Видеоряд подобных эпизодов показывает, что очень немногие действительно машут кулаками. Большинство стоят в сторонке (типа зрители) или носятся вокруг как ненормальные. Львиная доля тех, кто все-таки вступает в драку, наносит пару бесполезных тычков и тут же обнаруживает, что вообще-то от ударов болит рука. Те же, кто умеет драться, составляют крошечное меньшинство. Как написал один исследователь, «люди ужасно неловки, когда дело касается [контактного] боя, хотя с развитием цивилизации у нас это стало получаться лучше»[1498].

Еще более интересны свидетельства того, что у людей существует сильный внутренний запрет на нанесение телесных повреждений с близкого расстояния.

Как раз на эту тему преподаватель военного дела, полковник армии США в отставке Дэвид Гроссман написал в 1995 г. книгу «Об убийстве: Психологические последствия уроков убивать на войне и в обыденной жизни» (On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society»)[1499].

Автор выстроил повествование вокруг анализа фактов битвы при Геттисберге. Из 27 000 собранных после сражения однозарядных винтовок почти 24 000 оказались заряженными; 12 000 из них были заряжены уже не в первый раз, причем 6000 перезаряжали от трех до десяти раз. Будто бы многие бойцы, стоя посреди поля боя, думали: «Скоро придется стрелять, хорошо бы перезарядить ружье». Это оружие нашли в том месте, где шла самая горячая схватка, и солдат рисковал жизнью, останавливаясь для перезарядки винтовки. В этой битве причиной большинства потерь стал артиллерийский огонь, а не рукопашная схватка пехотинцев. Находясь в гуще безумного сражения, большинство участников были заняты перезарядкой оружия, хлопотами с ранеными, многие выкрикивали приказания, удирали прочь, находились в полуобморочном состоянии…

Точно так же, но уже в ходе Второй мировой войны, лишь 15–20 % солдат использовали свое оружие по назначению (причем многие выстрелили вообще всего по одному разу). А остальные? Передавали распоряжения, помогали подносить боеприпасы, заботились о соратниках – но не целились в стоящего рядом врага, не нажимали на спусковой крючок.

Военные психологи специально делают упор на то, что в пылу сражения бойцы противоборствующих сторон стреляют друг в друга не из ненависти или повинуясь приказу и даже не из-за осознания того, что враг пытается убить их самих . Стреляют, чтобы поддержать псевдородство: защитить товарищей, не подвести тех, с кем встал плечом к плечу. Но если отставить в сторону эти мотивации, люди выказывают сильное неприятие убийства с близкого расстояния. Больше всего противятся схватке врукопашную, если приходится орудовать ножом или штыком. Следующее по силе сопротивление вызывают выстрелы из пистолета с близкого расстояния, затем идет использование дальнобойных орудий… Проще же всего бывает сбросить бомбу или открыть артиллерийский огонь.

Психологическое сопротивление можно регулировать. Использовать оружие легче, если ваша цель не имеет конкретного лица: проще бросить гранату в толпу, чем выстрелить в кого-то одного. Труднее убить кого-то лично, чем целой группой: очень небольшое количество солдат во время Второй мировой войны стреляли из своего индивидуального оружия, а вот орудия, стрельба из которых требует слаженных действий целой команды (пулеметная установка, например), использовались почти все. Ответственность за убийство распределяется поровну – так же, как это происходит в расстрельной команде при выдаче одного холостого патрона: каждый имеет возможность верить, что он никого не убил.

Выводы Гроссмана подтверждаются новыми – удивительными – данными. Так называемые боевое истощение и боевую психическую травму со временем выделили в отдельное психическое заболевание, назвали боевым ПТСР и определили как результат сильнейшего ужаса в ситуации угрозы жизни, когда кто-то пытается убить вас и всех вокруг. Как мы уже знаем, весьма болезненным является состояние, при котором условный рефлекс страха патологическим образом срабатывает на любой стимул, миндалина увеличена, сверхвозбудима – будто бы убеждена, что вы никогда и нигде не будете в безопасности. А теперь представим себе пилотов, управляющих дронами. Они сидят в диспетчерской где-то в Америке, а их дроны летают на другом конце планеты. Никакая непосредственная опасность пилотам не грозит. И тем не менее они страдают от ПТСР так же часто , как и те, кто физически участвует в боевых действиях.

Почему? Пилоты дронов делают нечто ужасающее и завораживающее, они, можно сказать, убивают жертв с близкого расстояния, используя видеотехнологии поразительного качества. Вот она, персонифицированная цель, а невидимый глазу дрон кружит над ее домом неделями – наблюдая, как бы «выжидая» общего собрания всех «целей» в одном месте. Пилот будто участвует в жизни «цели», смотрит, как та приходит и уходит, засыпает после обеда на террасе, играет с детьми. А потом раздается приказ «Огонь!», и нужно выпустить «хелфаер»[1500], который полетит в нужное место со сверхзвуковой скоростью.

Вот как описывает один из пилотов свое первое «убийство» – жертвами стали три афганца, находившиеся под наблюдением, которое велось с базы в Неваде. Ракета попала в цель, и пилот смотрит «на итоги» сквозь окуляр инфракрасной камеры, которая передает тепловые сигнатуры[1501]:

Дым рассеялся, и я увидел воронку и останки двух людей вокруг. И еще одного, у него оторвана нога выше колена. Он держался за нее, катался по земле, кровь хлестала, и все вокруг становилось горячим от нее. Его кровь горячая. Кровь выливается на землю, собирается в лужи; лужи быстро остывают. Он долго умирал. Я просто смотрел. Я смотрел, пока на экране он не стал одного цвета с землей, на которой лежал[1502].

Но на этом все не заканчивается. Пилоты должны продолжать наблюдение, выяснять, кто придет за телами, кто появится на похоронах, – чтобы быть готовыми, возможно, к следующему удару. Бывает, что пилот видит, как американская военная колонна приближается к заминированному участку дороги, и никак не может предупредить своих братьев по оружию; бывает, пилот наблюдает, как бойцы сил сопротивления казнят мирных жителей, умоляющих о пощаде.

Тому пилоту исполнился 21 год, когда он уничтожил противника впервые; со временем на его счету оказалось 1626 ликвидаций с участием дронов[1503]. Никакой личной опасности, просто всевидящее око в небе. Тем не менее этот пилот и многие его коллеги страдают от разрушительных симптомов боевого ПТСР.

Если мы прочитаем книгу Гроссмана, то легко объясним данное явление. Самую глубокую психологическую травму получают не из-за ужаса перед смертью. Причина ее – необходимость убить конкретного человека с близкой дистанции, причем сначала многое узнать о человеке, как бы «познакомиться» с ним, наблюдая его жизнь неделями… А потом сровнять его с землей, с цветом земли на экране тепловизора. Гроссман приводит сведения о том, что в среде моряков и врачей редко случались психические срывы, хотя опасность для жизни у них была не меньшей, чем у пехотинцев, – но убивали они не лично и не конкретных людей (если вообще убивали).

На занятиях по военной подготовке солдат учат преодолевать психологический протест против убийства, и Гроссман отмечает, что обучение становится все более эффективным: курсанты теперь не упражняются в меткости, а вместо этого их тренируют стрелять на скорость в мишень, движущуюся в их направлении, – тогда ответные выстрелы становятся рефлективными. Во время Корейской войны стреляли 55 % американских солдат; в ходе Вьетнамской кампании – уже 90 %. А ведь все это происходило еще до развития десенсибилизирующих видеоигр с жестокостями и насилием.

Может быть, в будущем нам предстоят какие-то совсем другие виды войн. Может быть, дроны сами будут решать, когда им стрелять. Может быть, оружие каким-то автономным образом станет само устраивать свои сражения, или это будет борьба компьютеров и победа останется за той стороной, которая эффективнее поразит компьютеры противника. Но пока мы смотрим в лицо тем, кого собираемся убить, естественный глубинный запрет на убийство остается важнейшим фактором.

Возможности

Что только люди не изучают! Можно быть кониологом или калиологом, т. е., соответственно, изучать пыль или птичьи гнезда. Существуют батологи и бронтологи: их объекты – ежевика и грозы; встречаются вексиллологи и зигологи, первые все знают о флагах, а вторые – о методах скрепления всего на свете. И так далее, и тому подобное: одонтология и одонатология, фенология и фонология, парапсихология и паразитология. Ринолог и нозолог полюбили друг друга и родили ребеночка, который стал ринонозологом и изучает классификацию болезней носа.

Все вышенаписанное предполагает существование «миролога», который бы исследовал влияние торговли, демографии, религии, межгрупповых контактов, прощения и тому подобного на способность людей жить в мире. Интеллектуальный вызов, который потенциально принес бы пользу людям.

Но с каждым новым проявлением темных сторон человеческой натуры – от мелких подленьких уколов до кровавой резни – интеллектуальные изыскания кажутся сизифовым трудом. И вот мы, разделяя искусственно интеллект и аффект и раздувая искру чисто эмоциональной убежденности, на этих уже последних страницах книги позволим себе сделать вывод, что надежда есть, что мир изменится и мы изменимся и что мы сами изменим мир к лучшему.

Руссо с хвостом

Больше 30 лет я провел в саваннах, изучая павианов в экосистемах Серенгети в Восточной Африке. Я люблю этих приматов, но должен признать, что они бывают жестокими и злобными, так что слабые часто страдают от клыков более сильных. Обратимся к беспристрастным научным фактам: это турнирный вид с ярко выраженным половым диморфизмом, тенденцией резко наращивать агрессию и переносить свою досаду на другие объекты – другими словами, они могут безобразно себя вести по отношению друг к другу.

В середине 1980-х гг. стае павианов, живущей по соседству с той, которую я изучал, крупно повезло. На их территории построили туристскую базу. И как часто бывает с туристскими базами посреди нетронутой человеком природы, очень трудно оказалось удержать диких животных от поедания остатков человеческой еды. На той территории в роще устроили под деревьями большую мусорную яму и обнесли ее высоким забором. Но что павианам высокий забор! К тому же заборы падают, ворота часто остаются незапертыми – и вот павианы каждое утро по расписанию отправлялись «за продуктами» к мусорной яме. Как и другие широко расселившиеся приматы (я имею в виду людей), павианы едят все: фрукты, растения, клубни, насекомых, яйца, убитых животных, разнообразную падаль. И вот стая под кодовым названием «мусорные» претерпела трансформацию. Павианы обычно спускаются по утрам со своих «спальных» деревьев и проходят по десять миль, собирая корм. «Мусорные» спали на деревьях прямо над ямой, спускались как раз к тому времени, когда с базы приезжал мусорный трактор, т. е. к 8 утра, десять минут отчаянно дрались за остатки жареной говядины и куриных ножек, а потом, наевшись, заваливались спать. Мы с коллегами даже ненадолго забрали для изучения нескольких особей в лабораторию: они набрали вес, у них увеличился слой подкожного жира, повысился уровень инсулина и триглицеридов в крови, начался метаболический синдром[1504].

Каким-то образом «мои» павианы прознали об угощении за холмом, и вскоре каждое утро с полдюжины животных отправлялись поучаствовать в пирушке. В группу входил не абы кто: все-таки смельчакам предстояла встреча с 50 или 60 Чужими. Этими «отважными» были крупные и агрессивные самцы. Обычно павианы посвящают утренние часы общению: они сидят рядышком, играют, вычесывают друг друга, так что группа «охотников» лишала себя общения. Ее члены были самыми злобными, самыми необщительными из всей стаи.

Вскоре после этого среди «мусорных» вспыхнул туберкулез. Люди болеют туберкулезом в хронической форме, они «чахнут» от чахотки. У других приматов болезнь протекает молниеносно, очень быстро распространяется и убивает за несколько недель. Вместе с кенийскими ветеринарами мы определили причину эпидемии: санитарный инспектор на турбазе получил взятку и дал добро на забой туберкулезных коров; животных отправили на бойню, пораженные органы выбросили в яму для отходов – и вот тут их нашли павианы. Большинство «мусорных» умерло, а вместе с ними и группа моих «налетчиков»[1505].

Очень все это было печально. Я выбрал для изучения новую стаю на другом конце парка Серенгети и с полдесятка лет не подходил к месту обитания выживших из предыдущей стаи. Наконец, когда моя невеста приехала впервые в Кению, я собрался с духом и повел ее показать павианов моей юности.

Стая оказалась непохожей ни на одну описанную группу павианов, но состав ее полностью соответствовал ожидаемому в данных обстоятельствах, когда погибла половина взрослых самцов. Пропорция самок к самцам была 2:1 вместо обычной 1:1, а оставшиеся самцы отличались дружелюбием и общительностью[1506].

Они держались вместе, сидели рядом, вычесывали друг друга больше, чем обычно. Уровень агрессии был явно снижен, причем вполне определенным образом. У самцов наблюдалась иерархия доминирования; номер три все равно дрался с номерами два и четыре, защищая свою позицию или пытаясь добиться повышения. Но до минимума снизился перенос агрессии на посторонних особей: когда номер три терпел поражение в драке, он редко выпускал пар и терроризировал номер десять или самку. Уровень гормонов стресса у этих особей упал, по-другому работали нейрохимический комплекс тревоги и бензодиазепины.

И вот вам показатель этого изменения – фотография, которая удивит опытного павиановеда больше, чем если бы павиан изобрел колесо: два взрослых самца-павиана заняты грумингом, т. е. вычесыванием друг друга. Вообще это редчайший случай. Но только не в данной группе.

А теперь самое важное. Самки павианов остаются в родной стае, а самцами в пубертатном возрасте овладевает охота к перемене мест, и они отправляются на поиски приключений – иногда в соседнюю стаю, а иногда за 30 миль. К тому времени, как я решился навестить ту стаю, многие самцы, пережившие туберкулез, уже умерли. В стае обосновались самцы, пришедшие туда после вспышки болезни. Иначе говоря, подростки-павианы, выросшие в обычных для павианов условиях, прибились к этой стае и переняли стиль общения, принятый в их новой общности – низкоагрессивный и дружелюбный. Социальная культура стала передаваться новым поколениям.

Как это происходило? Подростки, присоединившиеся к стае, были ничуть не менее агрессивными, чем их товарищи, ушедшие в другие группы, т. е. отсутствовал процесс отбора по каким-то признакам. Никаких свидетельств социальных инструкций тоже не отмечалось. Самое вероятное объяснение приводит нас к самкам-резидентам. Таких спокойных павианих, наверное, нигде больше на свете и не встретишь: никаких тебе злобных самцов, никакого тебе типичного переноса агрессии. В этом расслабленном состоянии самки скорее готовы были рискнуть и сделать дружественный жест в сторону новоприбывших. В типичной стае проходит месяца два, прежде чем самки начнут вычесывать или выказывать сексуальный интерес к новым самцам; здесь же это было делом нескольких дней или недель. В сочетании с отсутствием агрессии со стороны самцов-резидентов за полгода новоприбывшие самцы постепенно меняли поведение и ассимилировались внутри культуры группы. Таким образом, подростки-павианы скопировали и приняли то дружелюбное и неагрессивное обращение, которое испытали на себе.

В 1965 г. восходящая звезда приматологии Ирвен Девор из Гарвардского университета опубликовал первый обзор о поведении павианов[1507]. Он сам изучал павианов саванны, и именно о них он написал, что «из-за необходимости обороняться от хищников у павианов развился агрессивный темперамент, причем эту агрессивность невозможно включить или выключить по желанию. Данная черта является неотъемлемой частью их характера, и корни ее уходят настолько глубоко, что эти обезьяны представляют потенциальную опасность в любой ситуации». Павианы саванны с тех пор служили классическим примером агрессивных приматов, организованных в иерархическую систему с доминантными самцами. Но, как мы только что видели, эта картина наблюдается не всегда и агрессивность неотъемлемой чертой не является.

Люди группируются в самые разные сообщества, от маленьких кочевых племен до огромных стран, причем потомки кочевников способны переселиться в крупное государство и там нормально функционировать. Человечество чрезвычайно легко приспособилось к разным формам брака – мы практикуем и моногамию, и полигамию, и полиандрию. Мы создали вероучения, в которых один и тот же вид насилия обеспечит вам место в раю – или в аду, если вы приверженец другой религии. В целом если павианы способны проявить социальную гибкость, то и мы сможем. Любой, кто станет утверждать, что ужасы нашего поведения неизбежны, слишком мало знает о приматах, включая и человека.

Личность в истории

Среди мешанины из нейронов, гормонов, генов, с одной стороны, и культуры, экологии, эволюции, с другой, затерялась личность человека. Нас больше 7 млрд, и трудно представить, что один человек может хоть капельку что-то изменить.

Но мы знаем, что это не так. Мы легко процитируем на память список тех, кто изменил мир: Мандела, Ганди, Мартин Лютер Кинг, Роза Паркс, Линкольн, Аун Сан Су Чжи. Да, на них часто работают полчища советников. Но именно такие люди становятся катализаторами, именно они платят свободой или даже жизнью, чтобы изменить наш мир. А еще есть те, кто, увидев несправедливость, не боятся бить тревогу, хотя и рискуют многим: Даниэль Эллсберг, Карен Силквуд, Марк Фелт (Глубокая Глотка в Уотергейтском скандале), Сэмюэл Прованс (американский солдат, который рассказал о пытках заключенных в тюрьме Абу-Грейб), Эдвард Сноуден[1508].

Но и менее известные люди, которые действовали в одиночку или небольшими группами, своими поступками сильнейшим образом повлияли на переустройство мира. Например, тунисец Мухаммед Буазизи, 26-летний торговец овощами. Ко времени описываемых событий в Тунисе под руководством диктатора уже 23 года насаждалась политика репрессий и коррупции. В тот день – 17 декабря 2010 г. – на рынке полиция донимала Буазизи, требуя за что-то штраф, другим словами, вымогая взятку. Он отказался платить, но не из принципа, а просто потому, что денег не было. Ему отвесили пощечину, кто-то плюнул в него, тележку с овощами перевернули. Он обратился за помощью в мэрию, но его жалобу проигнорировали. Через час после описываемых событий Буазизи вернулся на площадь перед мэрией, облил себя бензином, который купил на ближайшей бензоколонке, и выкрикнув «На что мне, по-вашему, теперь жить?!», поднес к пропитанной горючим одежде зажженную спичку.

После акта самосожжения Буазизи и его смерти по Тунису прокатилась волна недовольства президентом страны Зином аль-Абидином Бен Али, а также всей правящей партией и полицией. Движение протеста ширилось, и президент Бен Али покинул страну. Действия Буазизи привели также к массовым акциям протеста в Египте: в результате диктатор Хосни Мубарак подал в отставку после 30-летнего правления. Цепная реакция докатилась до Йемена, на чем закончилась эпоха Али Абдаллы Салеха, бывшего у власти с 1978 г. В Ливии свергли и убили Муаммара Каддафи, который правил страной 43 года. В Сирии демонстрации переросли в гражданскую войну. В отставку подали премьер-министры Иордании, Омана, Кувейта. А в Алжире, Ираке, Бахрейне, Марокко и Саудовской Аравии массовые демонстрации подтолкнули правительство провести государственные реформы, хотя бы и для видимости. Арабская весна. Буазизи не задумывал политических реформ в мусульманском мире, когда чиркнул спичкой; это была чистая ярость, которую не на кого было обратить, кроме как на себя. Можно что угодно думать о кратковременной вспышке оптимизма «арабской весны», за которой последовали приход к власти новых диктаторов, новые ужасы, новое насилие, миллионы беженцев, кошмар в Сирии, действия ИГИЛ[1509]… Возможно, история создает самосожженцев точно так же, как «живые факелы» создают историю: в том регионе давно назревал конфликт. Но все равно, именно на примере поступка Буазизи миллионы людей в 20 странах поняли, что они могут что-то изменить.

Конечно, это не единственный такой поступок. В 1980-х гг. у Мемориала линкора «Аризона» в Перл-Харборе отмечали очередную годовщину японского нападения на американский флот. К группе американских ветеранов приблизился старик. Он приходил сюда уже в третий раз, внутренне настраиваясь и собираясь с силами. Он подошел к участникам церемонии и на ломаном английском – извинился[1510].

Этот человек, Дзэндзи Абэ, в 1937 г. во время нападения Японии на Китай был летчиком-истребителем, потом прошел всю Вторую мировую. А в 1941-м возглавил атаку на Перл-Харбор.

И не то чтобы что-то в его жизни предвещало поступок, который ему предстояло совершить, уже будучи совсем пожилым. Абэ очень рано стал частью военного организма, поступив кадетом в военную академию в седьмом классе. На войне ему ни разу не приходилось убивать американских солдат с близкого расстояния, т. е. личных переживаний в этом случае не ожидалось. Атака на Перл-Харбор воспринималась скорее как летная практика. Чувство ответственности в подобных условиях вполне могло притупиться, тем более что сброшенные именно им бомбы не взорвались. Вдобавок его страна войну проиграла.

Но все же некоторые обстоятельства, вероятно, склонили чашу весов в сторону совершения этого поступка. Он был взят в плен и провел год в лагере, а американцы с ним обращались вполне достойно. Однако Дзэндзи мучила совесть по поводу нападения: пилотам сообщили, что в то утро между Америкой и Японией была объявлена война и что американцы готовы защищаться. Вскоре он узнал, что это было вероломное нападение.

Назовем несколько более важных факторов. Японско-американские отношения изменились, и, кроме того, американцы не считались традиционными врагами. Впрочем, этническая, культурная и географическая дальность поспособствовала формированию псевдовида «американцы», но это нестабильное новообразование сильно контрастировало с устоявшейся, осененной веками ненавистью к ближайшему соседу: в Китай же Абэ не отправился извиняться за Нанкинскую резню. Как мы знаем, Чужие тоже бывают разные.

И вот, взвесив все за и против, Абэ стоит у Мемориала, а вместе с ним еще девять пилотов, которые участвовали в том налете, и просит прощения. Некоторые американские ветераны отказались подать ему руку. Большинство же приняло извинения. Абэ и другие пилоты еще не раз приезжали в Перл-Харбор и устраивали многодневные встречи с ветеранами. Во время 50-летней годовщины памяти их рукопожатия транслировались по телевидению в программе Today. Ветераны в основном осознали, что японские пилоты «всего лишь исполняли приказ»; сегодняшний поступок японцев они восприняли как мужество, достойное уважения. У Абэ сложились особенно теплые отношения с одним из американцев, Ричардом Фиске, экскурсоводом в Перл-Харборе. Во время нападения Фиске служил на одном из кораблей, среди убитых 2390 американцев было много его друзей, он участвовал в сражении за Иводзиму. По словам Фиске, он ненавидел японцев до такой степени, что у него даже открылась язва. Он и сам не понял почему, но оказался первым, кто откликнулся на жест извинения Абэ. Остальные японцы и американцы тоже стали общаться, ездили друг к другу в гости, а потом – на могилы своих бывших врагов.

И сам поступок, и его последствия были насквозь символичными, начиная с жеста извинения, которое, как мы знаем, все меняет – или не меняет ничего. Абэ попросил Фиске, чтобы тот каждый месяц, всю оставшуюся жизнь, приносил к мемориалу цветы (японец оплатил всю их будущую стоимость заранее). А Фиске, будучи горнистом, трубил сигналы не только американской армии, но и их японский эквивалент. Так образовалось некое подобие круга Своих, куда входили все, кто принимал участие в событиях того ужасного дня.

Безусловно, жест Абэ являет пример личной ответственности, но – и это очень важно – данный пример не единичный. На сегодняшний день существуют специальные агентства, которые помогают американским ветеранам Вьетнамской войны вернуться к местам военных действий и организовывают церемонии примирения с бывшими вьетконговцами. Прошедшие войну создали инициативные группы, например «Друзья Дананга», которые поддерживают строительные проекты во Вьетнаме, возводят школы и больницы и в прямом смысле наводят мосты[1511].

Подобные картины напоминают нам еще об одном замечательном поступке. Самым чудовищным эпизодом Вьетнамской войны стала трагедия деревни Милай, когда у американцев наконец пошатнулось представление о себе как о несущих исключительно добро.

16 марта 1968 г. рота американских солдат под командованием лейтенанта Уильяма Келли напала на безоружных мирных жителей деревни Милай[1512]. К тому времени солдаты находились во Вьетнаме уже три месяца и еще не разу не входили в прямой контакт с врагом. Но они уже потеряли убитыми и ранеными 28 бойцов, подорвавшихся на вражеских минах и взрывных ловушках; рота уменьшилась примерно до 100 человек. Действия солдат было принято интерпретировать так – и наши нынешние знания позволяют согласиться с этим, – что их вело неистовое желание увидеть лица доселе безликого врага. В оправдание налета говорилось, что, по разведывательным данным, деревня укрывала бойцов Вьетконга и сочувствующих из гражданского населения. Некоторые солдаты впоследствии свидетельствовали, что по приказу им надлежало уничтожать только вьетконговцев, другие – что им велели убивать всех подряд, жечь дома, уничтожать скот, заваливать колодцы.

Верить ли, не верить этим противоречивым протоколам – то, что было дальше, вошло в историю, и историю кошмарную. От 350 до 500 безоружных жителей – всех, включая детей и стариков, – убили. Тела их изуродовали и выбросили в колодцы; хижины и поля подожгли; женщин насиловали всем скопом перед тем, как убить. Келли, по словам очевидцев, лично стрелял в детей, которых матери пытались спасти, накрыв своими телами. Ни одного выстрела не раздалось в ответ, и ни одного мужчины призывного возраста не встретили американцы. То было истребление библейского масштаба, или римского, или Крестовых походов, или набегов викингов… Все эти чудовищные злодеяния задокументированы фотографиями. И что еще хуже, бойня в Милай была не единственным зверством, но американское правительство сделало все, чтобы скрыть эти события. А Келли даже не наказали, просто пожурили: посадили под домашний арест на три года.

Та рота американцев участвовала в бойне не в полном составе (по итогам расследования уголовные обвинения предъявили 26 солдатам, включая Келли, но понес наказание только он один; остальные в унисон твердили, что они «всего лишь исполняли приказ»)[1513][1514]. Порог чувствительности у всех разный. Один солдат застрелил мать с ребенком и отказался стрелять дальше. Другой помог согнать жителей в кучу, но отказался открыть огонь. Некоторые солдаты отказались выполнять приказ с самого начала, даже под угрозой военного суда или немедленной смерти. Один из них, рядовой Майкл Бернхардт, отказался участвовать в бойне и пригрозил доложить наверх; впоследствии командиры роты направляли его на самые опасные участки военных действий, надеясь, возможно, на его гибель.

Бойню остановили трое. Понятно, что они не входили в состав роты. Началось все с 25-летнего прапорщика Хью Томпсона, пилота вертолета, в экипаж которого входили еще Гленн Андреотта и Лоуренс Колберн. Наверное, имеет смысл сообщить, что среди предков Томпсона были выжившие на «Дороге слез»[1515]; он вырос в сельской Джорджии, и религиозные родители воспитали в нем ненависть к сегрегации. Колберн и Андреотта ревностно придерживались католической веры.

Вертолет Томпсона кружил над деревней и должен был помогать пехоте в сражении с бойцами Вьетконга. Сражения пилот не заметил, зато увидел груды мертвых тел мирных жителей. Томпсон сначала подумал, что деревня подверглась нападению и что американцы защищают население, но не мог определить, откуда наносится удар. Он посадил вертолет посреди этого хаоса и увидел сержанта Дэвида Митчелла, который стрелял прямо в толпу согнанных в канаву кричащих раненых жителей деревни; тут же на его глазах и другой американец, капитан Эрнест Медина, в упор расстрелял женщину. Томпсон осознал, кто на кого нападал. Он высказал все Келли, который был старше его по званию, на что тот велел Томпсону не лезть не в свое дело.

Вслед за этим Томпсон увидел группу женщин и детей, сгрудившуюся около самодельного бомбоубежища, и американских солдат, готовых перестрелять их всех. Двадцать лет спустя, рассуждая о том, что произошло дальше, он описывал свои ощущения так: «Ну, в тот момент они превратились во врагов, я так думаю. А уж тем жителям они, черт возьми, точно были врагами». Томпсон совершил акт, беспримерный по смелости и силе духа, Поступок, подтверждающий каждое слово этой книги о том, что перекатегоризация Своих и Чужих может произойти в мгновение ока. Хью Томпсон опять поднял вертолет в воздух, посадил его между американцами и жителями деревни, развернув пулеметами на своих же боевых товарищей, и приказал экипажу косить очередью каждого, кто только попытается нанести вред жителям деревни[1516],[1517].

Итак, у нас перед глазами пример человека, в одиночку изменившего историю 20 стран, или другого человека, кто, преодолев себя, способствовал примирению после десятилетий ненависти, или того, который пошел наперекор вложенным в него навыкам, чтобы сделать то, что считал правильным. Настал момент рассказать еще об одном человеке, чья история неизменно вдохновляет меня.

Я имею в виду Джона Ньютона, англиканского священника, родившегося в 1725 г.[1518] Пока все обычно, ничего особенного. Его знают, потому что он сочинил церковный гимн «О, благодать» . Этот гимн да еще «Аллилуйя» Леонарда Коэна всегда трогают меня до глубины души. Ньютон был аболиционистом, сторонником ликвидации рабства в Британской империи. Так, уже интереснее. Теперь читайте: в молодости Ньютон капитанствовал на корабле, перевозившем рабов. Ага, вот и завязка сюжета: некто занимается работорговлей и на эти доходы живет, но вот его посещает религиозное и нравственное озарение, мир его переворачивается, происходит драматическая перекатегоризация Своих и Чужих, драматический взлет гуманизма – и этот некто посвящает себя делу ликвидации рабства, драматическим образом исправляя ужасные ошибки молодости. Нейронная пластичность из главы 5 встает перед нами во весь рост.

Ничего такого не происходило.

Ньютон, будучи сыном капитана, впервые вышел в море (вместе с отцом, понятно) в возрасте 11 лет. В 18 лет его вынуждают поступить в военный флот, он пытается дезертировать, его ловят, приговаривают к наказанию плетьми. Ньютон умудряется сбежать, устраивается на корабль работорговца, приписанный к Западно-Африканской компании. Он вот-вот должен прочувствовать общность с теми, кто в неволе, ведь он и сам только что практически побывал «невольником» – и на него вот-вот снизойдет озарение.

Но нет, все не так, и никаких озарений.

Ньютон продолжает ходить на невольничьем судне, но в силу характера «новичка» все его терпеть не могут до такой степени, что ссаживают на берег туда, где теперь находится государство Сьерра-Леоне; там он встречает работорговца, который отдает его в качестве раба своей жене. Однако Ньютон опять спасается – вот он на корабле по дороге в Англию, корабль попадает в ужасный шторм и начинает тонуть, но Ньютону сопутствует удача. Он взывает к Богу, корабль остается на плаву, а Ньютон обращается к евангелическому христианству. Он находит себе место на другом невольничьем судне. Ну что, мы готовы? Он же обрел Бога, сам побывал в шкуре раба – кому, как не ему, осознать чудовищность торговли людьми?

Но нет.

Он немного сочувствует рабам, глубже уходит в евангелическое вероучение. Но при этом становится капитаном на корабле, перевозящем невольников, и без устали занимается работорговлей следующие шесть лет. Ага – вот теперь-то он должен увидеть изнанку своих действий!

Опять не угадали.

На самом деле от перенесенных невзгод у него пошатнулось здоровье. Он становится сборщиком налогов, углубляется в изучение теологии, всерьез собирается стать англиканским священником. Но деньги – свои деньги! – он вкладывает в работорговлю. Как сказали бы в моем родном Бруклине: «Мужик совсем долбанулся!»

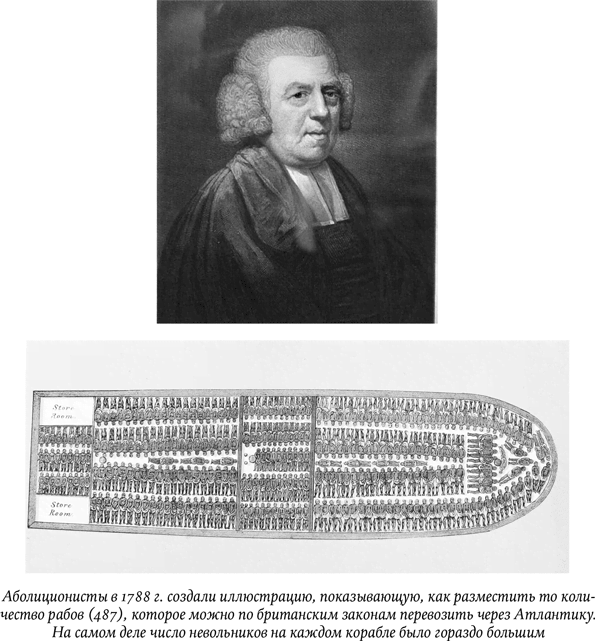

Ньютон становится популярным проповедником, его речи с кафедры и пастырская забота приобретают известность. Он сочиняет гимны, говорит от имени нищих и униженных. И в какой-то момент он перестает инвестировать в невольничий рынок – может, по велению совести, а может, просто потому, что нашлись более выгодные предприятия. Но ни одного слова про рабство. И вот наконец он публикует брошюру с разоблачением рабства – спустя тридцать четыре года после того, как перестал торговать людьми. Долго же он пребывал в неведении! Ньютон представляет собой редкий случай среди аболиционистов: он был непосредственным свидетелем страданий невольников, не говоря уж о том, что сам их и причинял. Его голос звучал громче других, призывавших к ликвидации рабства; он дожил до 1807 г., когда в Британии работорговлю отменили законом.

Мне никогда в жизни не стать Томпсоном, Андреоттой или Колберном; я то и дело сбегаю от трудностей в безлюдную Африку. В лучшем случае я, как те солдаты, о которых писал Гроссман, элементарно не понимал бы, что делать, повязанный внутренними своими запретами, и раз за разом превращал бы эти свои табу в проверку, заряжено ли ружье, – вместо того чтобы стрелять. И непохоже, что к старости я достигну нравственного достоинства и высоты духа Дзэндзи Абэ или Ричарда Фиске. А уж поступок Буазизи вообще для меня запредельный.

Но Ньютон – это другое дело, это мой человек. Его устраивает, как относится к рабству религия, десятилетиями он гонит от себя уколы совести – чтобы не нужно было нарушать принятые границы условностей. Очень сочувствует, но сочувствием не разбрасывается. Затем, проявляя человечность, расширяет круг Своих – но не более того. Мы уже читали описания того, как человек выскакивает из толпы и, не раздумывая, импульсивно кидается в горящее здание спасать оказавшихся в беде: таким образом иллюстрируется укоренившаяся, бессознательная способность совершать правильные, хотя и более трудные поступки. Никакого бессознательного автоматизма в поступках Ньютона нет. Мы практически видим, как его длПФК трудится над рационализацией бездействия, услужливо подсовывая мысли: «Тут ничего не сделаешь», «Что же поделаешь в одиночку?», «Лучше помоги тем страждущим, что рядом с тобой», «А ты вложи доходы в какое-нибудь благое дело», «Те люди в основе своей совсем другие», «Ты вообще-то уже отошел от дел». Да, путь начинается с первого шага, но Ньютон-то делает десять шагов, а потом девять «отыгрывает» обратно, заботясь о собственных интересах. Нравственная высота поступка Томпсона так же недосягаема для моей личности, как попытка представить себя газелью, или водопадом, или пламенным закатом. Но при всех наших недостатках, страхах, непоследовательности, уязвимости Ньютон дает нам пример и надежду: он, спотыкаясь, медленно продвигается к моральным вершинам, становится титаном духа.

Дата: 2019-07-24, просмотров: 463.