К наиболее изученным актиноподобным компонентам цитоскелета относятся MreB, ParM и MamK.

MreB и его гомологи.

Белки MreB и его гомологи являются актиноподобными компонентами цитоскелета бактерий, играющими важную роль в поддержании формы клетки, сегрегации хромосом и организации мембранных структур. Некоторые виды бактерий, такие как Escherichia coli, имеют только один белок MreB, тогда как другие могут иметь 2 и более MreB-подобных белков. Примером последних служит бактерия Bacillus subtilis .

В геномах E. coli и B. subtilis ген, отвечающий за синтез MreB, находится в одном опероне с генами белков MreC и MreD. Мутации, подавляющие экспрессию данного оперона, приводят к образованию клеток сферической формы с пониженной жизнеспособностью.

Субъединицы белка MreB образуют филаменты, обвивающие палочковидную бактериальную клетку. Они располагаются на внутренней поверхности цитоплазматической мембраны. Филаменты, образуемые MreB, динамичны, постоянно претерпевают полимеризацию и деполимеризацию. Непосредственно перед делением клетки MreB концентрируется в области, в которой будет формироваться перетяжка. Считается, что функцией MreB также является координация синтеза муреина - полимера клеточной стенки.

Гены, отвечающие за синтез гомологов MreB, были обнаружены только у палочковидных бактерий и не были найдены у кокков.

ParM.

Белок ParM присутствует в клетках, содержащих малокопийные плазмиды. Его функция заключается в разведении плазмид по полюсам клетки. При этом субъединицы белка формируют филаменты, вытянутые вдоль большой оси палочковидной клетки. Филамент по своей структуре представляет собой двойную спираль. Рост филаментов, образуемых ParM, возможен с обоих концов, в отличие от актиновых филаментов, растущих только на 1 полюсе.

MamK

MamK - это актиноподобный белок Magnetospirillum magneticum, отвечающий за правильное расположение магнитосом. Магнитосомы представляют собой впячивания цитоплазматической мембраны, окружающие частички железа. Филамент MamK выполняет роль направляющей, вдоль которой, одна за другой, располагаются магнитосомы. В отсутствие белка MamK магнитосомы располагаются беспорядочно по поверхности клетки.

Гомологи тубулина.

В настоящее время у прокариот найдены 2 гомолога тубулина: FtsZ и BtubA/B. Как и эукариотический тубулин, эти белки обладают ГТФазной активностью.

FtsZ

Белок FtsZ чрезвычайно важен для клеточного деления бактерий, он найден практически у всех эубактерий и архей. Также гомологи этого белка были обнаружены в пластидах эукариот, что является ещё одним подтверждением их симбиотического происхождения.

FtsZ формирует так называемое Z-кольцо, выполняющее роль каркаса для дополнительных белков клеточного деления. Вместе они представляют собой структуру, ответственную за образование перетяжки (септы).

BtubA/В.

В отличие от широко распространенного FtsZ, эти белки обнаружены только у бактерий рода Prosthecobacter. Они более близки к тубулину по своему строению, чем FtsZ.

Кресцентин, гомолог белков промежуточных филаментов.

Белок был найден в клетках Caulobacter crescentus. Его функцией является придание клеткам C. crescentus формы вибриона. В случае отсутствия экспрессии гена кресцентина клетки C. crescentus приобретают форму палочки. Интересно, что клетки двойных мутантов, кресцентин− и MreB−, имеют сферическую форму.

MinD и ParA

Эти белки не имеют гомологов среди эукариот.

MinD отвечает за положение сайта деления у бактерий и пластид. ParA участвует в разделении ДНК по дочерним клеткам.

Раздел 7. Молекулярные механизмы воспроизводства клетки.

Лекция 15. Митоз.

Мито́з (др.-греч. нить) - непрямое деление клетки, наиболее распространённый способ репродукции эукариотическихклеток. Биологическое значение митоза состоит в строго одинаковом распределении хромосом между дочерними ядрами, что обеспечивает образование генетически идентичных дочерних клеток и сохраняет преемственность в ряду клеточных поколений.

Митоз - один из фундаментальных процессов онтогенеза (жизни индивидуального организма). Митотическое деление обеспечивает рост многоклеточных эукариот за счёт увеличения популяций клеток тканей. У растений в результате митотического деления клеток образовательных тканей (меристем) увеличивается количество клеток тканей. Дробление оплодотворённого яйца и рост большинства тканей у животных также происходит путём митотических делений.

На основании морфологических особенностей митоз условно подразделяется на стадии: профазу, прометафазу, метафазу, анафазу, телофазу.

Продолжительность митоза в среднем составляет 1-2 часа. Митоз клеток животных, как правило, длится 30-60 минут, а растений - 2-3 часа. За 70 лет в теле человека суммарно осуществляется порядка 1014 клеточных делений.

Митоз происходит только в клетках эукариот (ядерных). Клетки прокариот (безъядерных) делятся другим, бинарным, способом. Митоз отличается для разных организмов. Так, например, процесс для клеток животных является «открытым», а для клеток грибов - «закрытым» (при котором хромосомы делятся в целом клеточном ядре). У человека все клетки, кроме гамет, производятся митозом. Гаметы производятся мейозом.

В 1970-х годах началась расшифровка и детальное изучение регуляторов митотического деления, благодаря серии экспериментов по слиянию клеток, находящихся на разных этапах клеточного цикла. В тех опытах, когда клетку в М-фазе объединяли с клеткой, находящейся в любой из стадий интерфазы (G1, S или G2), интерфазные клетки переходили в митотическое состояние (начиналась конденсация хромосом и распадалась ядерная мембрана). В итоге был сделан вывод, что в цитоплазме митотической клетки присутствует фактор (или факторы), стимулирующий митоз, или, иначе, М-стимулирующий фактор (англ.)русск. (МСФ, от англ. M-phase-promoting factor, MPF).

Впервые «фактор стимуляции митоза» был открыт в зрелых неоплодотворенных яйцах шпорцевой лягушки, находящихся в М-фазе клеточного цикла. Цитоплазма такого яйца, инъецированная в ооцит, приводила к преждевременному переходу в М-фазу и к началу созревания ооцита (первоначально сокращение MPF означало Maturation promoting factor , что переводится как «фактор, способствующий созреванию». В ходе дальнейших экспериментов были установлены универсальное значение и вместе с тем высокая степень консервативности «фактора стимуляции митоза»: экстракты, приготовленные из митотических клеток весьма разнообразных организмов (млекопитающих, морских ежей, моллюсков, дрожжей), при введении в ооциты шпорцевой лягушки переводили их в М-фазу.

В ходе последующих исследований выяснилось, что фактор, стимулирующий митоз, представляет собой гетеродимерный комплекс, состоящий из белка циклина и зависимой от циклина протеинкиназы. Циклин является регуляторным белком и обнаруживается у всех эукариот. Его концентрация периодически возрастает в течение клеточного цикла, достигая максимума в метафазе митоза. С началом анафазы наблюдается резкое сокращение концентрации циклина, вследствие его расщепления с помощью сложных белковых протеолитических комплексов - протеасом. Зависимая от циклина протеинкиназа представляет собой фермент (фосфорилазу), модифицирующий белки за счёт переноса фосфатной группы от АТФ на аминокислоты серин и треонин. Таким образом с установления роли и структуры основного регулятора митотического деления начались исследования тонких регуляторных механизмов митоза, которые продолжаются до настоящего времени.

Аппарат клеточного деления.

Деление всех эукариотических клеток сопряжено с формированием специального аппарата клеточного деления. Активная роль в митотическом делении клеток зачастую отведена цитоскелетным структурам. Универсальным как для животных, так и для растительных клеток является двухполюсное митотическое веретено, состоящее из микротрубочек и связанных с ними белков. Веретено деления обеспечивает строго одинаковое распределение хромосом между полюсами деления, в области которых в телофазе образуются ядра дочерних клеток.

Ещё одна не менее важная структура цитоскелета отвечает за разделение цитоплазмы (цитокинез) и, как следствие, за распределение клеточных органелл. В животных клетках за цитокинез отвечает сократимое кольцо из актиновых и миозиновых филаментов. В большинстве клеток высших растений из-за наличия жёсткой клеточной стенки цитокинез протекает с образованием клеточной пластинки в плоскости между двумя дочерними клетками. При этом область образования новой клеточной перегородки определяется заранее предпрофазным пояском из актиновых микрофиламентов, а поскольку актин участвует также в формировании клеточных септ у грибов, возможно, что он направляет цитокинез у всех эукариот.

Веретено деления

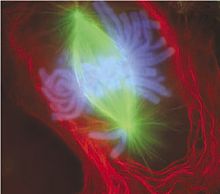

Поздняя метафаза митоза в клетке лёгкого тритона(использованы иммунофлуоресцентные красители). Четко просматривается веретено деления, образованное микротрубочками (зелёные), и хромосомы (синие)

Ф  ормирование веретена деления начинается в профазе. В его образовании принимают участие полярные тельца (полюса) веретена и кинетохоры хромосом, и те и другие взаимодействуют с микротрубочками - биополимерами, состоящими из субъединиц тубулина. Главным центром организации микротрубочек (ЦОМТ) во многих эукариотических клетках является центросома - скопление аморфного фибриллярного материала, причём в большинстве животных клеток в состав центросом также входят пары центриолей. Во время интерфазы ЦОМТ, как правило, располагающийся вблизи клеточного ядра, инициирует рост микротрубочек, расходящихся к периметру клетки и образующих цитоскелет. В S-фазе материал центросомы удваивается, а в профазе митоза начинается расхождение дочерних центросом. От них в свою очередь «отрастают» микротрубочки, которые удлиняются вплоть до соприкосновения друг с другом, после чего центросомы расходятся. Затем, в прометафазе, после разрушения ядерной мембраны, микротрубочки проникают в область клеточного ядра и взаимодействуют с хромосомами. Две дочерние центросомы теперь называют полюсами веретена.

ормирование веретена деления начинается в профазе. В его образовании принимают участие полярные тельца (полюса) веретена и кинетохоры хромосом, и те и другие взаимодействуют с микротрубочками - биополимерами, состоящими из субъединиц тубулина. Главным центром организации микротрубочек (ЦОМТ) во многих эукариотических клетках является центросома - скопление аморфного фибриллярного материала, причём в большинстве животных клеток в состав центросом также входят пары центриолей. Во время интерфазы ЦОМТ, как правило, располагающийся вблизи клеточного ядра, инициирует рост микротрубочек, расходящихся к периметру клетки и образующих цитоскелет. В S-фазе материал центросомы удваивается, а в профазе митоза начинается расхождение дочерних центросом. От них в свою очередь «отрастают» микротрубочки, которые удлиняются вплоть до соприкосновения друг с другом, после чего центросомы расходятся. Затем, в прометафазе, после разрушения ядерной мембраны, микротрубочки проникают в область клеточного ядра и взаимодействуют с хромосомами. Две дочерние центросомы теперь называют полюсами веретена.

По морфологии различают два типа митотического веретена: астральный (или конвергентный) и анастральный (дивергентный).

Астральный тип митотической фигуры, характерный для животных клеток, отличают благодаря небольшим зонам, на полюсах веретена, в которых сходятся (конвергируют) микротрубочки. Зачастую центросомы, располагающиеся в области полюсов астрального веретена, содержат центриоли. От полюсов деления также расходятся во всех направлениях радиальные микротрубочки, не входящие в состав веретена, а образующие звездчатые зоны - цитастеры.

Анастральный тип митотической фигуры отличается широкими полярными областями веретена, так называемыми полярными шапочками, в их состав не входят центриоли. Микротрубочки при этом расходятся широким фронтом (дивергируют) от всей зоны полярных шапочек. Этот тип митотической фигуры также отличает отсутствие цитастеров. Анастральный тип митотического веретена наиболее характерен для делящихся клеток высших растений, хотя иногда наблюдается и в некоторых клетках животных.

Микротрубочки - динамичные структуры, принимающие активное участие в построении веретена деления во время митоза. Химически они представляют собой биополимеры, состоящие из субъединиц белка тубулина. Количество микротрубочек в клетках различных организмов может значительно отличаться. В метафазе веретено деления в клетках высших животных и растений может содержать до нескольких тысяч микротрубочек, тогда как у некоторых грибов их всего около 40.

Митотические микротрубочки веретена деления «динамически нестабильны». Их «положительные» или «плюс-концы», расходящиеся во всех направлениях от центросом резко переходят от равномерного роста к стремительному укорочению, при котором часто деполимеризуется вся микротрубочка. Согласно этим данным, образование митотического веретена объясняется селективной (выборочной) стабилизацией микротрубочек, взаимодействующих в экваториальной области клетки с кинетохорами хромосом и с микротрубочками, идущими от противоположного полюса деления. Данная модель объясняет характерную двухполюсную фигуру митотического веретена.

Центромера, Кинетохор .

Центромеры - специализированные последовательности ДНК, необходимые для связывания с микротрубочками веретена деления и для последующего расхождения хромосом. В зависимости от локализации различают несколько типов центромер. Для голоцентрических центромер характерно образование связей с микротрубочками веретена по всей длине хромосомы (некоторые насекомые, нематоды, некоторые растения). В противоположность голоцентрическим моноцентрические центромеры служат для связи с микротрубочками в единственной области хромосомы.

В центромерной области обычно располагаются кинетохоры хромосом - сложные белковые комплексы, морфологически очень сходные по своей структуре для различных групп эукариот, как, например, для диатомовых водорослей, так и для человека. Обычно на каждую хроматиду (хромосому) приходится по одному кинетохору. На электронных микрофотографиях кинетохор обычно выглядит как пластинчатая трёхслойная структура. Порядок слоев следующий: внутренний плотный слой, примыкающий к телу хромосомы; средний рыхлый слой; внешний плотный слой, от которого отходит множество фибрилл, образуя т. н. фиброзную корону кинетохора.

К основным функциям кинетохора относят: закрепление микротрубочек веретена деления, обеспечение движения хромосом во время митоза при участии микротрубочек, связывание между собой сестринских хроматид и регуляцию их последующего разделения в анафазе митоза. Минимально достаточно одной микротрубочки (например, для дрожжей) ассоциированной с кинетохором, чтобы обеспечить движение хромосомы. Однако с одним кинетохором могут быть связаны целые пучки, состоящие из 20-40 микротрубочек (например, у высших растений или человека), чтобы обеспечить расхождение хромосом к полюсам клетки.

Временной ход митоза и цитокинеза, типичный для клетки млекопитающего. Точные цифры для разных клеток различны. Цитокинез берёт своё начало в анафазе и завершается, как правило, к окончанию телофазы

Собственно митоз зачастую протекает сравнительно быстро. Средняя продолжительность составляет 1-2 часа, что занимает всего около 10% времени клеточного цикла. К примеру, у делящихся клеток меристемы корней интерфаза составляет 16-30 часов, а митоз длится всего 1-3 часа. Для эпителиальных клеток кишечника мыши интерфазный период составляет порядка 20-22 часов, а митоз продолжается в течение 1 часа. В клетках животных митоз обычно протекает быстрее и длится в среднем 30-60 минут, в то время как в растительных клетках средняя продолжительность митоза составляет 2-3 часа. Известны исключения с противоположными показателями. К примеру, в животных клетках продолжительность митоза может достигать 3,8 часов (эпидермис мыши). Или же встречаются растительные объекты с длительностью митоза в 5 минут (Chilomonas).Наиболее интенсивно митоз протекает в эмбриональных клетках (10-40 минут в дробящихся яйцеклетках).

Длительность митоза находится в зависимости от целого ряда факторов: размеров делящейся клетки, её плоидности, числа ядер. Частота клеточных делений также зависит от степени дифференцировки клеток и специфики выполняемых функций. Так, нейроны или клетки скелетной мышцы человека не делятся совсем; клетки печени обычно делятся раз в один или два года, а некоторые эпителиальные клетки кишечника делятся чаще, чем 2 раза в сутки.

Темп клеточного деления зависит также от условий окружающей среды, в частности, от температуры. Повышение температуры окружающей среды в физиологических пределах повышает скорость митоза, что может быть объяснено обычной закономерностью кинетики химических реакций.

Фазы митоза

Фаза клеточного цикла, соответствующая делению клетки, называется М-фазой (от слова «митоз»). М-фазу условно подразделяют на шесть стадий, постепенно и непрерывно переходящих одна в другую. Первые пять - профаза, прометафаза (метакинез), метафаза, анафаза и телофаза (или цитотомия) - составляют митоз а берущий своё начало в анафазе процесс разделения цитоплазмы клетки, или цитокинез, протекает вплоть до завершения митотического цикла и, как правило, рассматривается в составе телофазы.

Длительность отдельных стадий различна и варьируется в зависимости от типа ткани, физиологического состояния организма, внешних факторов. Наиболее продолжительны стадии, сопряженные с процессами внутриклеточного синтеза: профаза (2-270 минут) и телофаза (1,5-140 минут). Наиболее быстротечны фазы митоза, в ходе которых происходит движение хромосом: метафаза (0,3-175 минут) и анафаза (0,3-122 минуты). Непосредственно процесс расхождения хромосом к полюсам обычно не превышает 10 минут.

Профаза.

К основным событиям профазы относят конденсацию хромосом внутри ядра и образование веретена деления в цитоплазме клетки. Распад ядрышка в профазе является характерной, но необязательной для всех клеток особенностью.

Условно за начало профазы принимается момент возникновения микроскопически видимых хромосом вследствие конденсации внутриядерного хроматина. Уплотнение хромосом происходит за счёт многоуровневой спирализации ДНК. Данные изменения сопровождаются повышением активности фосфорилаз, модифицирующих гистоны, непосредственно участвующие в компоновке ДНК. Как следствие, резко снижается транскрипционная активность хроматина, инактивируются ядрышковые гены, большая часть ядрышковых белков диссоциирует. Конденсирующиеся сестринские хроматиды в ранней профазе остаются спаренными по всей своей длине с помощью белков-когезинов, однако к началу прометафазы связь между хроматидами сохраняется лишь в области центромер. К поздней профазе на каждой центромере сестринских хроматид формируются зрелые кинетохоры, необходимые хромосомам для присоединения к микротрубочкам веретена деления в прометафазе.

Наряду с процессами внутриядерной конденсации хромосом в цитоплазме начинает формироваться митотическое веретено - одна из главных структур аппарата клеточного деления, ответственная за распределение хромосом между дочерними клетками. В образовании веретена деления у всех эукариотических клеток принимают участие полярные тельца (центросомы), микротрубочки и кинетохоры хромосом.

С началом формирования митотического веретена в профазе сопряжены разительные изменения динамических свойств микротрубочек. Время полужизни средней микротрубочки уменьшается примерно в 20 раз от 5 минут (в интерфазе) до 15 секунд. Однако скорость их роста увеличивается примерно в 2 раза по сравнению с теми же интерфазными микротрубочками. Полимеризующиеся плюс-концы («+»-концы) являются «динамически нестабильными» и резко переходят от равномерного роста к быстрому укорочению, при котором часто деполимеризуется вся микротрубочка. Примечательно, что для правильного функционирования митотического веретена необходим определенный баланс между процессами сборки и деполимеризации микротрубочек, так как ни стабилизированные, ни деполимеризованные микротрубочки веретена не в состоянии перемещать хромосомы.[~ 3]

Наряду с наблюдаемыми изменениями динамических свойств микротрубочек, слагающих нити веретена, в профазе закладываются полюса деления. Реплицированные в S-фазе центросомы расходятся в противоположных направлениях за счёт взаимодействия полюсных микротрубочек, растущих навстречу друг другу. Своими минус-концами («-»-концами) микротрубочки погружены в аморфное вещество центросом, а процессы полимеризации протекают со стороны плюс-концов, обращенных к экваториальной плоскости клетки. При этом вероятный механизм расхождения полюсов объясняется следующим образом: динеино-подобные белки ориентируют в параллельном направлении полимеризующиеся плюс-концы полюсных микротрубочек, а кинезино-подобные белки в свою очередь расталкивают их в направлении к полюсам деления.

Параллельно конденсации хромосом и формированию митотического веретена, во время профазы происходит фрагментация эндоплазматического ретикулума, который распадается на мелкие вакуоли, расходящиеся затем к периферии клетки. Одновременно рибосомы теряют связи с мембранами ЭПР. Цистерны аппарата Гольджи также меняют свою околоядерную локализацию, распадаясь на отдельные диктиосомы, без особого порядка распределенные в цитоплазме.

Окончание профазы и наступление прометафазы, как правило, знаменуется распадом ядерной мембраны. Целый ряд белков ламины фосфорилируется, вследствие чего ядерная оболочка фрагментируется на мелкие вакуоли, а поровые комплексы исчезают. После разрушения ядерной мембраны хромосомы без особого порядка располагаются в области ядра. Однако вскоре все они приходят в движение.

В прометафазе наблюдается интенсивное, но беспорядочное перемещение хромосом. Поначалу отдельные хромосомы стремительно дрейфуют к ближайшему полюсу митотического веретена со скоростью, достигающей 25 мкм/мин. Вблизи полюсов деления повышается вероятность взаимодействия новосинтезированных плюс-концов микротрубочек веретена с кинетохорами хромосом. В результате такого взаимодействия кинетохорные микротрубочки (связанные с кинетохором) стабилизируются от спонтанной деполимеризации, а их рост отчасти обеспечивает отдаление соединенной с ними хромосомы в направлении от полюса к экваториальной плоскости веретена. С другой стороны хромосому настигают тяжи микротрубочек, идущие от противоположного полюса митотического веретена. Взаимодействуя с кинетохором, они также участвуют в движении хромосомы. В результате сестринские хроматиды оказываются связанными с противоположными полюсами веретена. Усилие, развиваемое микротрубочками от разных полюсов, не только стабилизирует взаимодействие этих микротрубочек с кинетохорами, но также, в конечном счёте, приводит каждую хромосому в плоскость метафазной пластинки.

В клетках млекопитающих прометафаза протекает, как правило, в течение 10-20 минут. В нейробластах кузнечика данная стадия занимает всего 4 минуты, а в эндосперме Haemanthus и в фибробластах тритона - около 30 минут. В дрожжевых клетках невозможно чётко разграничить стадии профазы и прометафазы по причине сохранения ядерной оболочки в процессе деления. Аналогичным образом, частичное или более позднее разрушение ядерной мембраны затрудняет разграничение стадий профазы и прометафазы в клетках Drosophila и C. elegans. В подобных случаях для описания всех ранних событий митотического деления используется обобщающий термин «профаза».

Метафаза

В завершении прометафазы хромосомы располагаются в экваториальной плоскости веретена (а не всей клетки) примерно на равном расстоянии от обоих полюсов деления, образуя метафазную (экваториальную) пластинку. Морфология метафазной пластинки в клетках животных, как правило, отличается упорядоченным расположением хромосом: центромерные участки обращены к центру веретена, а плечи - к периферии клетки (фигура «материнской звезды»). В растительных клетках хромосомы зачастую лежат в экваториальной плоскости веретена без строгого порядка. В дрожжевых клетках хромосомы тоже не выстраиваются в экваториальной плоскости, а располагаются произвольно вдоль волокон веретена деления.

Метафаза занимает значительную часть периода митоза, и отличается относительно стабильным состоянием. Все это время хромосомы удерживаются в экваториальной плоскости веретена за счёт сбалансированных сил натяжения кинетохорных микротрубочек, совершая колебательные движения с незначительной амплитудой в плоскости метафазной пластинки.

В метафазе, также как и в течение других фаз митоза, продолжается активное обновление микротрубочек веретена путём интенсивной сборки и деполимеризации молекул тубулина. Несмотря на некоторую стабилизацию пучков кинетохорных микротрубочек, происходит постоянная переборка межполюсных микротрубочек, численность которых в метафазе достигает максимума.

К окончанию метафазы наблюдается чёткое обособление сестринских хроматид, соединение между которыми сохраняется лишь в центромерных участках. Плечи хроматид располагаются параллельно друг другу, и становится отчетливо заметной разделяющая их щель.

Анафаза - самая короткая стадия митоза, которая начинается внезапным разделением и последующим расхождением сестринских хроматид в направлении противоположных полюсов клетки. Хроматиды расходятся с равномерной скоростью достигающей 0,5-2 мкм/мин. (0,2-5 мкм/мин.), при этом они часто принимают V-образную форму. Их движение обусловлено воздействием значительных сил, оценочно 10−5 дин на хромосому, что в 10 000 раз превышает усилие, необходимое для простого продвижения хромосомы через цитоплазму с наблюдаемой скоростью.

Как правило, расхождение хромосом в анафазе состоит из двух относительно независимых процессов, называемых анафазой А и анафазой В.

Анафаза А характеризуется расхождением сестринских хроматид к противоположным полюсам деления клетки. За их движение при этом отвечают те же силы, что ранее удерживали хромосомы в плоскости метафазной пластинки. Процесс расхождения хроматид сопровождается сокращением длины деполимеризующихся кинетохорных микротрубочек. Причем их распад наблюдается преимущественно (на 80 %) в области кинетохоров, со стороны плюс-концов (ранее, с начала профазы и вплоть до начала анафазы, на плюс-концах преобладали процессы сборки субъединиц тубулина). Вероятно, деполимеризация микротрубочек у кинетохоров либо в области полюсов деления является необходимым условием для перемещения сестринских хроматид, так как их движение прекращается при добавлении таксола или тяжёлой воды (D2O), оказывающих стабилизирующее воздействие на микротрубочки. Механизм, лежащий в основе расхождения хромосом в анафазе А, пока остается неизвестным.

Во время анафазы В расходятся сами полюса деления клетки, и, в отличие от анафазы А, данный процесс происходит за счёт сборки полюсных микротрубочек со стороны плюс-концов. Полимеризующиеся антипараллельные нити веретена при взаимодействии отчасти и создают расталкивающее полюса усилие. Величина относительного перемещения полюсов при этом, также как и степень перекрывания полюсных микротрубочек в экваториальной зоне клетки, сильно варьирует у особей разных видов. Помимо расталкивающих сил, на полюса деления воздействуют тянущие силы со стороны астральных микротрубочек, которые создаются в результате взаимодействия с динеино-подобными белками на плазматической мембране клетки.

Последовательность, продолжительность и относительный вклад каждого из двух процессов, слагающих анафазу, могут быть крайне различны. Так, в клетках млекопитающих анафаза В начинается сразу вслед за началом расхождения хроматид к противоположным полюсам и продолжается вплоть до удлинения митотического веретена в 1,5-2 раза по сравнению с метафазным. В некоторых других клетках (например, дрожжевых) анафаза В начинается только после того как хроматиды достигают полюсов деления. У некоторых простейших в процессе анафазы В веретено удлиняется в 15 раз по сравнению с метафазным. В растительных клетках анафаза В отсутствует.

Телофаза.

Телофаза (от греч. telos - конец) рассматривается как заключительная стадия митоза; за её начало принимается момент остановки разделённых сестринских хроматид у противоположных полюсов деления клетки. В ранней телофазе наблюдается деконденсация хромосом и, следовательно, увеличение их в объёме. Вблизи сгруппированных индивидуальных хромосом начинается слияние мембранных пузырьков, что дает начало реконструкции ядерной оболочки. Материалом для построения мембран новообразованных дочерних ядер служат фрагменты изначально распавшейся ядерной мембраны материнской клетки, а также элементы эндоплазматического ретикулума. При этом отдельные пузырьки связываются с поверхностью хромосом и сливаются воедино. Постепенно восстанавливается наружная и внутренняя ядерные мембраны, восстанавливаются ядерная ламина и ядерные поры. В процессе восстановления ядерной оболочки дискретные мембранные пузырьки, вероятно, соединяются с поверхностью хромосом без распознавания специфических последовательностей нуклеотидов, так как в результате проведенных экспериментов было выявлено, что восстановление ядерной мембраны происходит вокруг молекул ДНК, заимствованных у любого организма, даже у бактериального вируса. Внутри заново сформировавшихся клеточных ядер хроматин переходит в дисперсное состояние, возобновляется синтез РНК, и становятся различимыми ядрышки.

Параллельно с процессами образования ядер дочерних клеток в телофазе начинается и заканчивается разборка микротрубочек веретена деления. Деполимеризация протекает в направлении от полюсов деления к экваториальной плоскости клетки, от минус-концов к плюс-концам. При этом дольше всего сохраняются микротрубочки в средней части веретена деления, которые образуют остаточное тельце Флемминга.

Цитокинез.

Окончание телофазы преимущественно совпадает с разделением тела материнской клетки - цитокинезом (цитотомией).При этом образуются две или более дочерние клетки. Процессы, ведущие к разделению цитоплазмы, берут своё начало ещё в середине анафазы и могут продолжаться после завершения телофазы. Митоз не всегда сопровождается разделением цитоплазмы, поэтому цитокинез не классифицируется в качестве отдельной фазы митотического деления и обычно рассматривается в составе телофазы.[~ 5]

Различают два основных типа цитокинеза: деление поперечной перетяжкой клетки (наиболее характерно для клеток животных) и деление путём образования клеточной пластинки (свойственно растениям в связи с наличием жёсткой клеточной стенки). Плоскость деления клетки детерминируется положением митотического веретена и проходит под прямым углом к длинной оси веретена.

При делении поперечной перетяжкой клетки место разделения цитоплазмы закладывается предварительно ещё в период анафазы, когда в плоскости метафазной пластинки под мембраной клетки возникает сократительное кольцо из актиновых и миозиновых филаментов. В дальнейшем, вследствие активности сократительного кольца, образуется борозда деления, которая постепенно углубляется вплоть до полного разделения клетки. По окончании цитокинеза сократимое кольцо полностью распадается, а плазматическая мембрана стягивается вокруг остаточного тельца Флемминга, состоящего из скопления остатков двух групп полюсных микротрубочек, тесно упакованных вместе с материалом плотного матрикса.

Деление путём образования клеточной пластинки начинается с перемещения мелких ограниченных мембраной пузырьков по направлению к экваториальной плоскости клетки. Здесь они сливаются, образуя дисковидную, окружённую мембраной структуру - раннюю клеточную пластинку. Мелкие пузырьки происходят в основном из аппарата Гольджи и перемещаются к экваториальной плоскости вдоль остаточных полюсных микротрубочек веретена деления, образующих цилиндрическую структуру, называемую фрагмопластом. По мере расширения клеточной пластинки микротрубочки раннего фрагмопласта попутно перемещаются к периферии клетки, где за счёт новых мембранных пузырьков продолжается рост клеточной пластинки вплоть до её окончательного слияния с мембраной материнской клетки. После окончательного разделения дочерних клеток в клеточной пластинке откладываются микрофибриллы целлюлозы, завершая образование жёсткой клеточной стенки.

Основными регулято́рными механизмами митоза являются процессы фосфорилирования и протеолиза. Обратимые реакции фосфорилирования и дефосфорилирования обеспечивают протекание обратимых событий митоза, таких как сборка/распад веретена деления или распад/восстановление ядерной оболочки. Протеолиз лежит в основе необратимых событий митоза, таких как разделение сестринских хроматид в анафазе или разрушение митотических циклинов на поздних стадиях митоза.

Рассматривая вопрос регуляции митоза, можно условно выделить два периода митотического деления: от начала профазы до анафазы, и далее, от анафазы до конца телофазы. Каждый из двух обозначенных периодов начинается с прохождения контрольной точки клеточного цикла.

Первой контрольной точкой является переход из фазы G2 к M-фазе. Главным условием для преодоления контрольной точки G2/M является завершённая репликация ДНК: старт митотического деления блокируется у большинства эукариот при повреждениях или неоконченной репликации ДНК. События от начала профазы и до окончания метафазы инициируются и протекают при участии белковых комплексов, состоящих из митотических циклинов и циклин-зависимых киназ (англ. M-Cdk).

Вторая контрольная точка служит разделительным барьером на границе метафазы и анафазы. На данном этапе критичным показателем является состояние веретена деления: вступление в анафазу у всех эукариот блокируется в случае наличия дефектов веретена. Ключевым активатором событий анафазы является убиквитинлигаза APCCdc20.

Основные регуляторы митоза.

Циклин-киназы.

Ключевыми активаторами митоза, обеспечивающими инициацию событий профазы-метафазы, являются циклин-киназные комплексы (англ. M-Cdk). Данные комплексы представляют собой гетеродимеры, состоящие из двух субъединиц: регуляторной - митотического циклина (англ. M cyclin) и каталитической - циклин-зависимой киназы (англ. Cdk - cyclin-dependent kinase).

В регуляцию митоза у всех эукариот вовлечена циклин-зависимая киназа Cdk1, которая представляет собой фермент (фосфорилазу), модифицирующий белки за счёт переноса фосфатной группы от АТФ на аминокислоты серин и треонин. Концентрация Cdk1 постоянна на протяжении всего клеточного цикла, поэтому активность циклин-зависимой киназы в процессе митоза зависит главным образом от её соединения с митотическим циклином. Концентрация митотических циклинов увеличивается по мере приближения к митозу и достигает максимума в метафазе. Различным таксонам свойственны различные митотические циклины. Так, у почкующихся дрожжей в регуляцию митоза вовлечены четыре циклина Clb1, 2, 3 и 4; у дрозофилы - циклины A, B, B3; у позвоночных - циклин B.

Дата: 2019-03-05, просмотров: 125.