(вторая половина ХХ в.)

| Морские суда | 29 лет |

| Станки | 27 лет |

| Вооружение | 21 год |

| Автомобили | 13 лет |

| Самолеты | 10 лет |

Земля представляет собой достаточно замкнутую систему, теряющую в окружающее её пространство лишь газы земной атмосферы и космические корабли, достигшие второй или третьей космической скорости. Общие запасы металлов Земли практически не изменяются. В отличие от горючих полезных ископаемых, природные ресурсы металлов не являются невозобновляемыми. Судьба пришедших в негодность изделий из металла такова. В цивилизованных странах налажена селекция и сбор вторичного сырья, использование которого в ряде случаев в значительной степени уменьшает потребность в первичном металле. Не использованные в качестве вторичного сырья изделия разрушаются, претерпевая физические и в ряде случаев химические изменения, полностью диссипируют в биосфере и затем вновь концентрируются природой в течение тысячелетий в результате ещё неизвестных науке процессов. В связи с этим на ближайшую историческую перспективу минеральные ресурсы металлов можно признать условно невозобновляемыми.

Минеральный состав горной массы месторождения представлен одним или несколькими минералами целевого металла (или несколькими целевыми или «ценными» металлами) и породообразующими минералами, которые считаются обычной «пустой» породой.

Любое месторождение характеризуется повышенной (по сравнению с кларковой) концентрацией целевого компонента, а отношение средней концентрации элемента в породах месторождения к кларку называется коэффициентом концентрации. Для широко распространённых в земной коре металлов коэффициент концентрации обычно не превышает 5 (для Ti, Al, Fe – от 2,27 до 5), для таких металлов, как Ag, Pb, Au, Hg, он достигает 1000–4000, для урана – обычно 400, для ванадия 100. Для большинства месторождений редких металлов коэффициент концентрации находится в пределах от нескольких десятков до нескольких сотен.

Вопрос о возможности считать горную породу, характеризующуюся повышенным содержанием ценных компонентов, рудой решается в основном с экономической точки зрения. Руда – это горная порода, состоящая из ценных минералов и пустой породы, из которой на данной стадии развития технологии экономически выгодно добывать целевые продукты (металлы, соединения и т.д.).

Для каждого металла существует нижний предел концентрации в природных образованиях, который позволяет считать данную смесь ценных минералов и пустой породы рудой, т.е. экономически выгодным (на данном этапе экономического и технического развития) источником данного металла (табл. 6).

Таблица 6

Минимальное содержание экономически значимых химических элементов в минеральных рудах и среднее содержание этих элементов в земной коре

| Элемент | Среднее содержание в земной коре, % | Минимальное содержание в добываемой руде, % | Отношение минимального содержания в руде к среднему содержанию в земной коре |

| Ртуть | 0,0000089 | 0,1 | 11200 |

| Вольфрам | 0,00011 | 0,45 | 4000 |

| Свинец | 0,0012 | 4 | 3300 |

| Хром | 0,011 | 23 | 2100 |

| Олово | 0,00017 | 0,35 | 2000 |

| Серебро | 0,0000075 | 0,01 | 1330 |

| Золото | 0,00000035 | 0,00035 | 1000 |

| Молибден | 0,00013 | 0,1 | 770 |

| Цинк | 0,0094 | 3,5 | 370 |

| Марганец | 0,13 | 25 | 190 |

| Никель | 0,0089 | 0,9 | 100 |

| Кобальт | 0,0025 | 0,2 | 80 |

| Фосфор | 0,12 | 8,8 | 70 |

| Медь | 0,0063 | 0,35 | 56 |

| Титан | 0,64 | 10 | 16 |

| Железо | 5,820 | 20 | 3,4 |

| Алюминий | 8,3 | 18,5 | 2,2 |

Считается, что руды, содержащие менее 0,002–0,004 % U3O8, не могут рассматриваться как источник урана для ядерной энергетики, однако, в случае попутного извлечения других ценных компонентов бедного по урану сырья (к примеру, золота) производство урана может стать рентабельным.

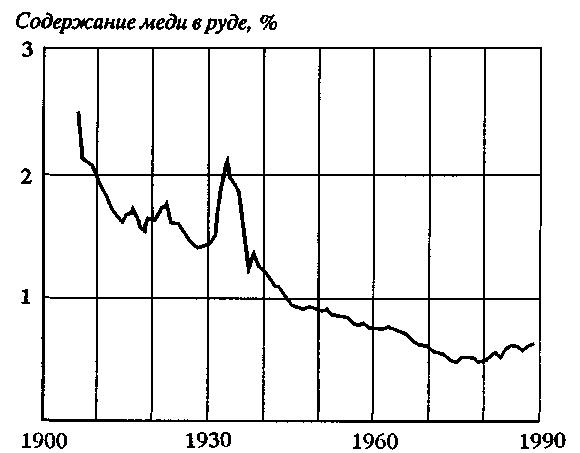

Понятие о руде изменяется по мере развития технологии и исчерпания запасов богатейших и легкодоступных источников. Ярким примером в этом отношении являются медные руды. Ещё в начале ХХ века в США медной рудой считалась горная порода, содержащая не менее 4 % меди. Сейчас добывается и перерабатывается руда, содержащая 0,6 % меди и менее. В большинстве случаев руды различных металлов становятся всё более бедными, однако иногда эта закономерность нарушается в результате новых геологических открытий (табл. 7).

Таблица 7

Содержание металлов в товарной руде СССР (1965 г. – 100 %)

| Металл | Годы | |||

| 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | |

| Cu | 100 | 92 | 80 | 70 |

| Sn | 100 | 69 | 64 | 59 |

| Ni | 100 | 125 | 190 | 203 |

| W | 100 | 95 | 113 | 77 |

| Mo | 100 | 90 | 87 | 73 |

| Pb | 100 | 91 | 83 | 70 |

Общая тенденция такова, что несмотря на некоторые исключения, концентрация металлов в товарной руде падает. Этот вывод можно подтвердить данными рис. 2, который показывает снижение качества медной товарной руды в США.

| 3 |

|

| 1 |

| 2 |

| 1990 |

| 1960 |

| 1930 |

| 1900 |

| Годы |

Рис. 2. Снижение качества медной руды, добываемой в США (1906 – 1990 гг.).

До 1910 г. в США добывалась руда со средним содержанием меди 2–2,5 %. С тех пор наблюдается непрерывное снижение содержания металла в руде. Пик в 30-е годы и незначительное увеличение содержания в 80-е были вызваны экономическими спадами, когда закрывались рудники, работавшие на грани рентабельности, и функционировали лишь разработки богатых рудных месторождений.

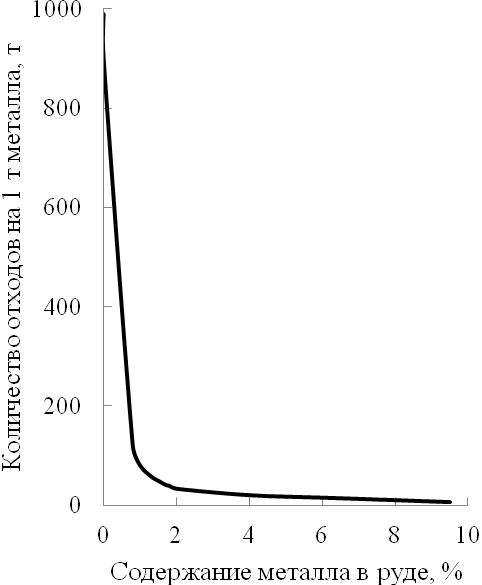

По мере снижения среднего содержания металла в руде с 8 до 3 % наблюдается едва заметное увеличение количества отходов на тонну полученного металла. При концентрации металла в руде менее 3 % количество отходов при производстве тонны металла резко возрастает. В итоге стоимость отделения отходов превысит стоимость произведённого металла.

При добыче бедных руд резко возрастает (по данным Медоуза) количество отходов на тонну производимого металла (рис. 3).

| 0 |

Рис. 3. Резкий рост количества отходов при добыче бедных минеральных руд

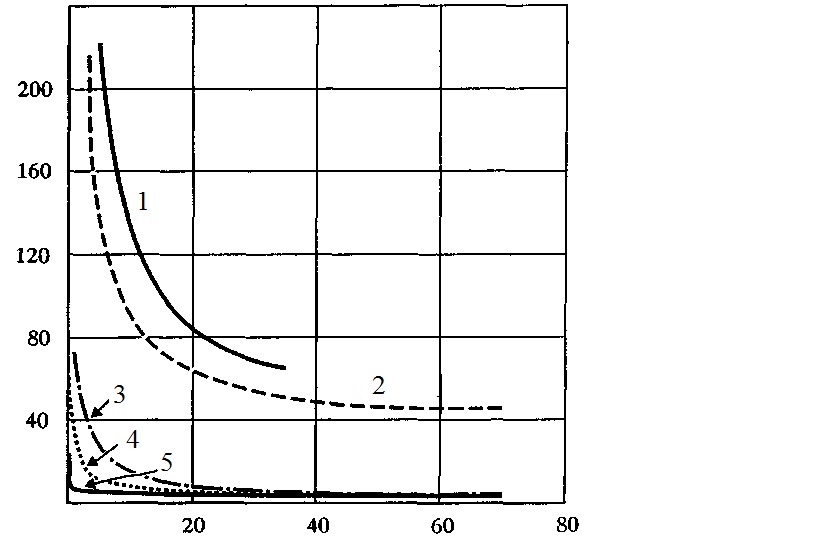

Одновременно требуется всё больше энергии для получения металла (Медоуз) (рис. 4).

| 0 |

| Качество руды, % |

Рис. 4. Энергозатраты, необходимые для извлечения металла из руды

1 – алюминий в глинах, 2 – алюминий в бокситах, 3 – железо в лопаритах, 4 – железо в немагнитном таконите, 5 – железо в гематите

Несмотря на малую распространённость некоторых редких элементов в земной коре, практически все они образуют собственные минералы. Исключение составляют Rb (изоморфно замещает калий в его минералах), Hf (примесь в минералах циркония) и некоторые другие. Известно несколько сотен минералов редких металлов, их число продолжает расти и в наши дни за счёт отыскания новых. Уже сейчас минералы редких металлов составляют более 10 % от общего числа минеральных видов.

Известны следующие особенности геохимии редких металлов:

· Благодаря изоморфизму с породообразующими элементами в процессе кристаллизации магмы они входят в состав породообразующих минералов – такие элементы не образуют богатых руд, часто являются рассеянными.

· Значительная часть редких элементов концентрируется в легкоплавких остаточных расплавах и растворах, из которых в процессе дифференциальной кристаллизации выделяются их собственные минералы (к примеру, редкометалльные пегматиты).

· Часть редких металлов образуют собственные, но чрезвычайно мелковкраплённые минералы. Это связано с кристаллизацией в условиях полузастывшей, вязкой магмы, когда затруднён рост кристаллов, образуются только их зародыши.

В соответствии с геохимической классификацией все элементы делятся на четыре группы.

Литофильные – это элементы горных пород. Эта группа наиболее многочисленная, в неё входят почти все редкие элементы. Для литофильных элементов наиболее характерны соединения с кислородом, подавляющая их масса входит в состав силикатов. В природе они также встречаются в виде оксидов, галогенидов, фосфатов, карбонатов, реже сульфидов (преимущественно парамагниты).

Халькофильные (или тиофильные) элементы встречаются в природе чаще всего в виде сульфатных руд: Ca, Ag, Au, Zn, Gd, Hg, Ga, In, Tl, Ge, Sn, Pb, As, Sb, Bi, S, Se, Te. Кроме сульфидов эти элементы образуют также селениды, теллуриды, сульфосоли (исключение – олово, встречающееся часто в виде оксида SnO2 – касситерита).

Сидорофильные (от греческого sideros – железо) – это элементы VIII группы, а также Mo и Re (всего 11 элементов). Обычно обнаруживают специфическое сродство к мышьяку, а также к сере, фосфору, углероду и азоту.

Атмофильные элементы – элементы атмосферы.

Вопрос об истинных, доступных для человека запасах элементов во многих отношениях неопределённый. Следует отметить, что определённость и единообразие отсутствуют даже во встречающихся в литературе терминах.

Количество минерального сырья в недрах Земли и на её поверхности, на дне водоёмов и в объёме вод, определяемое по данным геологоразведки, называется запасами полезных ископаемых. По степени достоверности их определения в нашей стране запасы делятся на четыре категории: А, В, С1 и С2.

В категорию А входят детально разведанные месторождения, В – предварительно разведанные, С1 – слабо разведанные или находящиеся в сложных геологических условиях, С2 – перспективные запасы, определённые с учётом аналогии со сходными детально разведанными или с учётом других факторов.

Месторождение вводится в эксплуатацию при наличии в нём запасов различных категорий.

Запасы, которые целесообразно разрабатывать на современном уровне техники и состояния экономики относят (включают) в балансовые. Те запасы, экономически выгодное освоение которых может быть осуществлено в будущем, являются забалансовыми.

Балансовые запасы составляют государственный резерв полезных ископаемых. Суммарное количество полезных ископаемых в балансовых и забалансовых месторождениях (включая запасы категории С2) часто в литературе именуются просто запасами или минеральными ресурсами.

Представляется очевидным, что резервы и ресурсы при современном уровне их потребления должны постоянно сокращаться. На деле это не так (табл. 8).

Таблица 8

Дата: 2019-02-25, просмотров: 355.