(1–я ЛЕКЦИЯ)

21 ноября 1923 г.

Нам необходимо предварительно обсудить самую постановку дела. В данном случае можно подойти к этому с двух сторон: во–первых, с формально–математической, как обычно это делается, и, во–вторых, с некоторой реальной стороны, в связи с конкретными восприятиями мира, изображением его, вопрос(ами) художественности) и, наконец, проблемой самого пространственного строения мира. Если мы подходим к перспективе чисто математически, то тот курс, который мы должны были бы вести и который обычно ведется, непременно будет или слишком большим, или слишком малым. Слишком большим будет в том случае, если мы (держимся) за ясные, обоснованные предпосылками математики, в данном случае геометрии, и рассматриваем перспективу как некоторую отрасль формального математического построения[199]. В таком случае эти предпосылки, на которых основывается теория перспективы, настолько малы, что, собственно говоря, о перспективе в ее основах говорить нечего и в этом смысле анализ перспективы и не требуется. Напротив, как только мы подходим к предпосылкам математики более вдумчиво, то мы начинаем видеть многочисленные невязки, неясности. И когда хотим углубиться в эти неясности, то тогда вступаем в область математических знаний, в область философии математики и, следовательно, вместо анализа перспективы мы должны были(бы вести)другой курс, более широкий и трудный.

Формальный подход к анализу перспективы будет или слишком малым, или, наоборот, будет вынужден растянуться на целую серию больших курсов. Когда мы подходим к перспективе как к некоторому вспомогательному средству изображения мира и изображения художественного (восприятия мира), если бы даже приняли на веру обычно принимаемые математические предпосылки.

Как только мы хотим приложить эти посылки математики к действительному изображению действительного мира и ставим ряд требований художественных, то мы неизбежно привносим целый ряд новых предпосылок, не ясных и не бесспорных. Наша задача — разобраться в этих предпосылках, не особенно углубляясь в перспективу как чисто математический метод.

Проблемы, связанные с перспективой, распадаются на два класса: формально–математическую и некоторую реальную. Что касается реальных предпосылок, то поскольку перспектива притязает быть способом изображения мира, познанного нами, постольку вступает несколько кругов более или менее самостоятельных проблем: во–первых, вопрос о самом мире, насколько к миру приложимы отвлеченные приложения, которые дает нам математика вообще и геометрия в частности; во–вторых, два круга вопросов: насколько эти отвлеченные предпосылки применимы в том реальном восприятии действительного мира, которое нам нужно, чтобы дать изображение. В–третьих, проблемы самого изображения: насколько то, что мы познали, способно поддаваться тому приему изображения, которое нам предлагает перспектива.

Потом выступают вопросы о художественности, т. е. насколько то, что мы можем изобразить путем перспективы, насколько оно согласовано с требованиями художественности, подчиняется им или, наоборот, должно быть в силу требований художественного восприятия мира оставлено, изменено.

И последняя группа вопросов, которые нам необходимо рассмотреть, —вопросы порядка исторического и тем самым связанные с вопросами (пропуск]/3 строки). Нам нужно вглядеться, насколько перспектива составляет элемент художественного изображения мира в зависимости от того или другого стиля или эпохи. Каждый из этих кругов представляет целый мир вопросов. В сущности, по поводу этого, по–видимому, частного вопроса нужно затрагивать все отрасли знаний. Когда мы говорим о реальном мире, перед нами выступают вопросы физики. Когда говорим о восприятии мира, выступают вопросы физиологические, органов чувств, психологии, теории познания. Когда мы говорим об изображении мира, выступают вопросы геометрии.

С другой стороны, ясно должно быть и то, что хотя(бы) в предварительном обсуждении, (пропуск строки) легко расклассифицировать те проблемы, которые выступают перед нами. Но при действительном обсуждении мы наталкиваемся на ряд других проблем, мы вынуждены будем подходить к одним и тем же вопросам несколько раз, то, что называется излишним углублением пониманий данного вопроса.

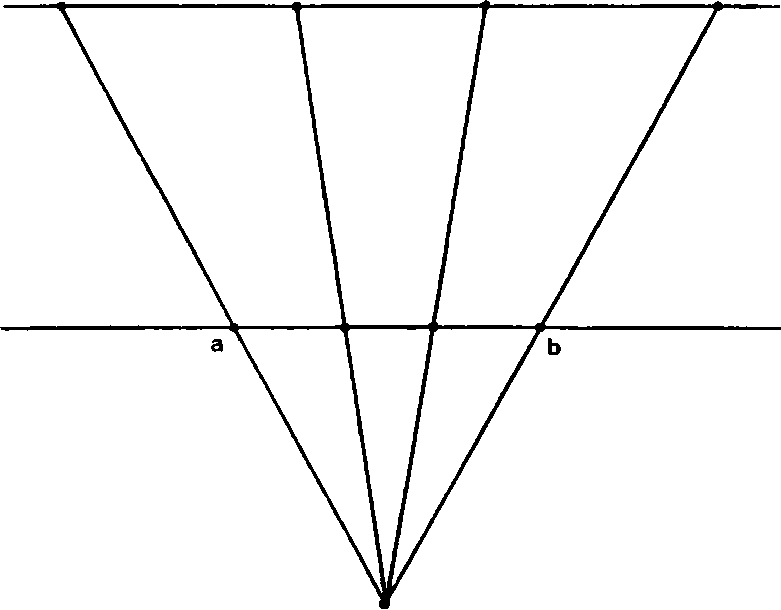

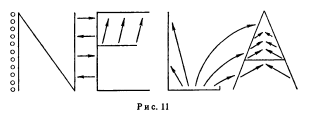

Наметим самый первый вопрос, который касается геометрических и аналитических предпосылок перспективы. Общее понятие перспективы может быть дано геометрически более просто, если мы от изображения на двухмерном пространстве перейдем к изображению на линии, если вместо картинной плоскости мы будем рассматривать картинную линию. Пример:

А В

Рис. 8

У нас есть прямая линия, на которой имеются несколько точек, и имеется другая прямая линия, которая соответствует плоскости изображения. Геометрической перспективой этого изображения будет совокупность таких точек, которые засекутся на этой прямой пучком прямых, восходящих из одной точки. Возьмем некоторую точку и соединим эту точку с точками на линии АВ. Совокупность точек носит название проекции. Каждый из лучей пересечет в одной точке прямую, и число этих точек остается неизменным. С другой стороны — порядок точек тоже сохранится, т. е. если точка третья стоит вправо от второй, а точка первая влево от второй, то и на второй линии точка третья будет стоять вправо от второй, а первая — влево от второй. Если мы представим теперь то, что называется текущею точкой, которая непрерывно движется, то изображение ее (4) будет двигаться. Есть некоторое соответствие того, что происходит на линии АВ, с тем, что происходит на линии ab.

Если мы спросим, сохраняются ли количественные соотношения между точками первой прямой или второй прямой, то мы увидим, что этого нет. Расстояния между точками первой и второй прямой не равны. Сохраняется ли пропорциональность в расстоянии? Отношения не изменятся, останутся теми же самыми. Сколько раз мы ни проектировали бы на некоторую произвольную прямую из некоторых произвольных точек, всегда будем получать одни и те же сложные отношения. При наличии этих инвариантностей мы думаем, что что‑то главное от этой совокупности точек при всех отображениях остается у нас, остаются как бы основные элементы формы. То, что мы сказали относительно точек на прямых, может быть сказано и о плоскости. В сущности, этим рассказана вся перспектива по отношению к линиям.

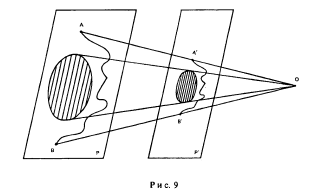

Аналогичным образом даются основные посылки перспективы для трехмерного пространства. Но мы сначала будем говорить о трехмерном пространстве как о плоскостях в трехмерном пространстве. Точку А проектируем на плоскость Р'. Этот луч непременно пересечется, потому что плоскости бесконечны.

Инвариантность по отношению к прямым линиям очень проста: во–первых, если вы возьмете на плоскости прямую, то для того, чтобы спроектировать ее, нужно провести все точки ее в совокупность прямых лучей. Совокупность эта будет плоскостью. Прямая проецируется прямой. Несмотря на простоту этой посылки, как только мы пытаемся применить их конкретно, они оказываются

чрезвычайно запутанными и представляются огромные трудности. Возьмем простой случай, но который долгое время служил предметом математических исследований. Имеется 3 эллипсоида[200]. (Вероятно, пропуск в записи.) Как только мы переходим к действительным предметам природы, то вопрос об их проецировании становится настолько сложным, что, собственно говоря, подступить к нему в порядке математическом и думать нечего. Мы можем легко проектировать в сущности только то, что ограничено плоскостями и имеет прямолинейные ребра.

Как только мы выходим за пределы этой задачи, перед нами выступают огромные математические трудности, которые будут неразрешимы. Напрашивается вывод, что, в сущности, элементарное знание перспективы, на которое так охотно ссылаются, ничего решительно не гарантирует и, в сущности, если бы даже некоторый рисовальщик захотел в самом деле строго и точно соблюсти требования перспективного изображения, все равно он должен был бы действовать по вкусу и чутью, не руководствуясь {пропуск 4строки) геометрическим?). Даже там, где мы не задаемся целью художественной, а готовы удовлетвориться геометрическими результатами, даже там требования перспективы оказываются несовместимыми с требованиями здравого смысла. Мы вынуждены от них отступать. Если же мы отступили, то то, что дает перспектива, будет непонятным.

Если у нас имеется колоннада, тогда высота колонн

будет изменяться. Она будет убывать. Даже, когда мы свободно можем выполнить известные требования, мы будем отступать и изобразим не то, что должно быть на перспективном изображении, а с каким‑то коррективом.

Я хочу пояснить еще несколькими примерами, как у нас может осложниться вопрос о перспективе. Прежде всего из свойств геометрического проектирования (все равно что проецировать — или предмет на изображение, или изображение на предмет, потому что он будет проецироваться теми же самыми лучами из того же центра).

Можно поставить обратный вопрос: как от изображения перейти к некоторому новому изображению. Предположим, что мы задались бы целью перенести то, что изображено на доске, в купол так, чтобы находящиеся внизу видели бы это изображение неискаженным. Мы бы должны спроецировать это изображение в купол, обрисовать его там и затем расписать согласно зарисованным контурам. Тогда, смотря оттуда, откуда проецировали изображение, будут видеть изображение так, как оно было на диапозитиве. Положим, что в конце барабана купола натянута сетка. На эту сетку можно грубыми линиями обрисовать изображение, которое требуется, и затем поставить какой‑нибудь источник света, по возможности точечный. Тогда эта точка будет центром проекции. Луч света будет лучом проецирующим. Дальше они дадут тень, которая будет лежать на продолжении этой линии. Темная часть лучей будет продолжать эти лучи. Если мы уберем сетку, то увидим то, что было на сетке, т. е. неискаженное изображение. Но спрашивается — хорошо ли это или плохо. Наше изображение, как некоторая пленка, отщепилось от купола. Наше изображение будет уничтожать купол, он для нас станет несуществующим, и, следовательно, хотя тот, кто расписывал купол, добился своего, но зато он совершенно уничтожил всю работу архитектора и испортил здание.

Отсюда возникает соображение: следовательно, наряду с требованиями отвлеченно–геометрической перспективы, у нас возникают другие требования. Поскольку роспись купола не есть самодовлеющая, поскольку эта роспись служит данному куполу для того, чтобы поверхность его сделать более(пропуск 1/3 строки) будет вредить основной задаче росписи. То, что мы говорим в большом виде о куполе, в маломг виде мы можем встретить на каждом шагу (большинство современной керамики. Мы видим плоскость, которая врезана по зрительному контуру чашки).

(2–я ЛЕКЦИЯ)

(Дата в рукописи не указана)

[Ввиду того, что отдельные вопросы между собою (связаны) при обсуждении перспективы и сколько‑нибудь сложного дела {пропуск 1/2 строки)[201], то я думаю, полезно предварительно разъяснить значение тех терминов, с которыми мы будем встречаться с самого начала и которые вы все, конечно, употребляете, но может быть не вполне достаточно их обосновывая. Я имею в виду термины, которые уже глубже вводят нас в проблему художественности, чем математическая сторона дела.

На первом месте мне бы хотелось сказать два слова (это будет необходимо для дальнейшего) о том, какую полагать разницу между произведением того, что мы называем прикладным искусством, и произведением искусства чистого.

Нет сомнения, что какое‑нибудь произведение чистого искусства имеет ту или другую цель, которая лежит вне его самого: например, портрет, помимо художественных эмоций, которые он нам дает, нам важен и дорог, поскольку он служит памятью известного лица, поскольку он удовлетворяет той или другой эмоции, почтению, любви и т. д., и почти всякая картина, как бы чиста (она) ни была, помещается в том или другом помещении, должна быть в каком‑нибудь (пропуск у3 строки). (Музей есть кладбище художественных произведений, а не настоящий жилой дом их.) Всякое художественное произведение имеет и некоторую цель, которая определяется и его формой, цветом и его сюжетом и т. д. С другой стороны, имеет цель произведение прикладного искусства, цель явную и бесспорную. Какая же разница и в чем она проявляется? Несколько вглядевшись в этот вопрос, мы сумеем глубже подойти к понятию художественной формы.

У нас имеется нож для разрезывания книги, и ручка этого ножа отделана в виде некоторой скульптурной фигуры. Как бы ни были высоки художественные достоинства этой ручки, это не помешает ножу быть ножом. Мы его все‑таки будем рассматривать как некоторое произведение прикладного искусства. Спрашивается, почему же некоторая статуя, может быть даже сделанная с гораздо меньшим совершенством, рассматривается как произведение чистого искусства, а нож —как произведение прикладного? Если мы вглядимся, что, собственно, служит известной цели? Если мы берем этот нож, то той технической жизненной цели, которую мы ставим, служит не статуя этой ручки, а самый нож. Другими словами, известная форма этого черенка разрезывательного ножа сама по себе не осуществляет той цели, для которой назначен данный предмет, а, может быть, даже мешает ему, может быть, даже делает нож неудобным. Средством к поставленной цели служит не художественная форма этого ножа как целого, а некоторый отдельный момент того, что мы называем материей данного произведения. (Всякое произведение искусства непременно вещественно, иначе оно не могло бы быть нами воспринято, но что касается материи в философском смысле, то она может быть и вещественна и не вещественна, по крайней мере, частично[202].)

Материалом для живописца является тот сюжет, который он обрабатывает и на который опирает художественную форму. Если вы возьмете произведение чистого искусства, то оно, как средство по отношению к некоторой цели, является само. Само оно обслуживает известную цель. Все же остальное, положим, в картине — рама, подрамник, краски, сюжет, эмоции, которые были у художника, те жизненные наблюдения, которые он делал для произведений и т. д., все это обслуживает поставленную цель косвенно, через то, что оно служит форме. Схематически это можно сказать так. Если художественное произведение возглавляется художественной формой и от него тянутся нити к материалу этого произведения, то в произведении чистого искусства мы, собственно говоря, опираем цель непосредственно на эту форму, и тогда, когда мы опираем ее на тот или другой элемент материала, то нас упрекают, что мы не соблюдаем художественного принципа. Мы пользуемся этим произведением для посторонних целей; если мы воспользуемся картиной, чтобы закрыть дверь, чтобы не было сквозняков, то она будет служить нам, но не как это произведение, не своей формой, а только своими механическими свойствами.

Напротив, когда мы имеем дело с произведением прикладного искусства, то оно и назначено для того, чтобы некоторыми элементами этого материала мы пользовались, преследуя известную цель. Что касается произведения как целого, то мы более или менее (пропуск 1/3 строки) его, по крайней мере, оно не ведет к утилизации цели. Но и художественный его момент что‑то нам дает, и это лежит вне той цели, которую мы ставим этому произведению как техническому. С одной стороны, оно служит технической цели, а с другой стороны — другой цели, которая отчасти покрывает техническую, отчасти нет. Раздвоение и некоторое несовершенство (рукой С. И. Огневой написано: «Пропуск»). Во–вторых, (важно обратить внимание на) самое понимание произведения с формальной стороны. Это нас сразу вводит в гущу тех задач, которые мы должны ставить.

Возьмем любое произведение любого искусства. Всякое произведение вещественно. Оно представляет собою некоторый кусочек мира, совокупность сил и энергий мира, которые отграничены от остального мира (причем это отграничение представляется условным, произвольным). Если мы берем картину, то она представляет физически осуществленную плоскость, обрезанную в известном месте; нет никаких оснований, поскольку мы подходим к ней как к физической вещи, думать, что она не может быть обрезана иначе. Совокупность звуков, которые составляют один из важнейших моментов материала музыкального произведения, когда‑то началась и когдато кончилась, она могла бы начаться раньше и иначе и кончиться позже, и вообще, поскольку мы обращаемся к ним извне, мы едва ли усматриваем, почему выбор произведения тот или другой.

Произведение искусства при подходе к нему извне есть кусочек мира, более или менее произвольно вырезанный, более или менее произвольно наполненный содержанием. Но тут всегда есть определенные границы, за которые выходить неудобно, потому что, например, трудно себе вообразить живописное произведение в квадратную версту, оно несоизмеримо с нашей способностью восприятия. При этом ту материю, из которой состоит данное произведение, тот уголок мира, включая сюда и вещество, и силы, и энергию в нем, и те психические элементы, которые мы с этим соединяем, все это может быть ценным или не ценным в порядке внешней оценки. Чаще всего это и бывает ценным, (но) это не характерно. Мало того, явно ценный материал неизбежно превращает произведение в прикладное. Ясное дело, если бы ювелиру дали очень большой алмаз, то ценностью этого материала уже заранее определено, что он не может делать с этим алмазом то, что сочтет нужным по своим художественным замыслам. Он постарается сохранить ценность материала полной, а все остальное будет приспособляться к нему.

Это относится не только к материальной ценности, ценности вещества или тех или других видов энергии, но и к ценности чувства. Если известные чувства вас в данный момент волнуют, и притом лично, то вы не можете подойти к ним достаточно свободно, чтобы изменить их так, как потребует того художественная цель. Вы будете рабски подчиняться им. Эти чувства войдут в ваше произведение как некоторое сырье, или ваше произведение будет прикладным к этому сырью.

Когда мы подходим к тому же самому произведению, только что оцененному нами при помощи весов или аршина, когда мы его созерцаем эстетически, мы видим, что все то, что до сих пор мы оценивали как материю, как подлежащее учету, все это есть средство его цели и дело не в этом, а в чем‑то другом. Это другое без этого материала не может сделаться доступным восприятию и не существовало бы. Мы говорим, что в данной картине дело не в холсте и не в красках. У нас появляется сознание, что некоторый произвольно вырезанный и сравнительно ничтожной ценности уголок мира может явиться носителем чего‑то совсем другого, что не есть он сам, но что не явилось бы без этого уголка. Является сознание, что художественное произведение непременно двойственно, т. е. содержит момент собственно художественный, момент художественной формы и внешний момент некоторого материала, самого по себе мало ценного.

Для физического отношения к миру это свойство художественного произведения есть не только величайшая загадка, но и вопиющая нелепость. Для физического мировоззрения вещь есть то, что она непосредственно есть. Тут мы подходим к такой вещи, которая больше всего того, что мы бы могли учесть в ней внешне. Даже элементы формы, композиция, архитектоника и т. д., можно продолжать беспредельно далеко, отщепляются тоже, как известные стороны материала, из которого состоит произведение. Так что то, что мы собственно ценим, оказывается и не это. Если вы спросите, хороши ли краски данной картины, я скажу —хороши, но дело не в этом, подобным же образом можно ответить на вопрос, хороша ли композиция, —хороша, но дело не в ней, хотя без нее дело не было бы таким, как оно есть.

Двойственность произведений указывает наряду с физически учитываемым, либо грубо —весами и аршином, либо точными приборами, чтобы анализировать состав цветов, входящих в картину, или указывать тонкие геометрического характера соотношения, все это не есть главное произведение, а главное остается неуловимым для всех анализов, хотя оно‑то и служит предметом нашего внимания, оно обслуживает известную цель и оно делает произведение тем, что оно есть.

Мы подходим к понятию символов[203] в широком смысле слова, как так(ой) реальности, которая несет на себе энергию (другой) реальности, которая, втор(ая) реальность, сама по себе не явлена непосредственно. Если таким образом художественное произведение мыслится нами. как некоторое окно, через которое мы видим некоторую реальность, но которое само с той реальностью вовсе не тождественно. И есть и не есть.

Если мы возьмем гравюру, там это гораздо сильнее чувствуется, чем в других областях изобразительного искусства, поскольку материал здесь гораздо более беден. Если взять словесное произведение, то эта двойственность гораздо более явна. Тут нет намека на то внутреннее содержание, которое делает данное произведение словесного искусства. Но даже если взять его как произносимое, то ничего не открывается, кроме звуков, и относительно звуков, как бы ценны они ни были, мы скажем, что это только материал. И те понятия, как, например, совершенство художественно–словесного произведения, круг мыслей, хотя эти элементы чрезвычайно далеки от бумаги и чернил, но и они не есть то, что составляет очарование данной поэмы.

К тому, что делает данное произведение им самим, и нужно подойти несколько ближе. Мы говорили, что произведение извне учитываемое есть только часть мира очень ничтожная, что оно случайно таково, а не другое. Этому противополагается обратное свойство его, уже как произведения художественного. Мы воспринимаем его как нечто целое. Основная характеристика этого произведения как художественного заключается в том, что мы мыслим его как некоторое внутренно замкнутое, как нечто такое, от чего мы ничего не можем отнять и ничего не можем прибавить. За это свойство мы и называем произведение цельным. Из понятия цельности все исходит, и проблема пространства всецело на это понятие и опирается.

(3–я ЛЕКЦИЯ)

5 декабря 1923 г.

Мы старались подойти к понятию целостности, которая присуща художественному произведению. Первый признак этого мы усмотрели в его (символичности), если употребить это слово в самом широком смысле, в том, что, как бы круг некоторых реальностей этого произведения мы ни старались учитывать, всегда окажется нечто нами не учтенное и это нечто всегда оказывается самым главным.

Представьте себе, что у вас имеется бесконечное множество точек, расположенных вдоль линии. Мы будем отсчитывать от некоторой точки налево расстояние, равное некоторой единице, потом — У2, потом —1/3, У4 и т. д. Тогда чем больше мы будем подходить к этой точке, тем больше будет накопляться точек, они будут обсыпать линию, как пыль, и накопляться около точки нулевой. Последней точки тут не будет, потому что, какую бы близко подходящую к нулевой точке мы ни взяли, мы всегда можем взять другую точку, которая будет ближе к точке 0. Спрашивается, если мы выделяем какое‑нибудь множество точек справа, мы отрезали мысленно (пропуск 7Д строки) точки. Тут всегда остается беспредельное множество точек, и, как показывается рассмотрением этих точек, совокупность оставшихся точек не будет по своему числу ничем отличаться от совокупности всех точек вообще. Если вы обозначите мощность этих точек через букву «алеф», то в таком случае и это будет выражаться этой буквой, и «алеф» будет равно нулю (0).

Если мы будем рассматривать порядок, некоторый тип, по которому расположены эти точки, совокупность этих точек будет конечным числом {пропуск 1 /з строки) анализа[204].

Наша дальнейшая задача — более точно выяснить себе понятия, которыми мы постоянно пользуемся, но которые нужно углубить, выяснить, в каком смысле мы хотим и имеем право применять эти понятия к проблемам эстетическим. Эти понятия суть следующие: цельность, пространственность, вещь, а также функция и сила[205].

Разберем понятие «цельность, целостность». В житейском понимании синонимом понятия «целый» является «весь». Можно было бы дать другие синонимы, «неповрежденный», например, —тот, в котором имеются налично все его части. Но несомненно и то, что житейское словоупотребление злоупотребляет словом «целый». Например, мы говорим «весь стакан воды, целый стакан воды». Если мы берем известный зрительный образ, тогда это выражение может иметь смысл. Но если мы разумеем объем, то тогда спрашивается, по какому же внутреннему признаку мы узнаем, что он целый, на воде не написано, что она должна иметь известный объем, в ней самой не дается признака, чего тут не хватает. Если вы видите человека без ноги, вы непосредственно учитываете это обстоятельство, вы отличаете, что у него ноги не хватает, но если у вас имеется куча песку, то по какому признаку вы учтете, что тут чего‑то не хватает? Разумеется, такого признака нет.

«Целое» предполагает некую форму, или, если хотите сказать иначе, «целое» предполагает некоторую норму, по которой мы судим, что там что‑то отсутствует, и эта норма должна быть связана с этой воспринимаемой нами реальностью так, чтобы по ней самой мы видели, что эта норма не выполнена или наоборот. Если у вас на бумаге имеется ряд штрихов, или точек, и я стер эти штрихи, то никакими внутренними признаками оставшихся штрихов не показывается, что тут были другие. Если перед вами имеется рисунок, и я часть этого рисунка оторвал, то вы усматриваете, что тут чего‑то не хватает.

Таким образом, «целый» действительно «весь», но такой «весь», в котором дан некоторый признак, по которому мы можем судить, все ли осуществлено, или тут чегото не хватает. Другими словами, мы подходим к тому представлению, с которого начали, что в художественном произведении наряду с отдельными элементами, каждый из которых еще не дает этой цельности и потому сам по себе ее не выражает, наряду с этим нам дается не отвлеченным знанием, а непосредственным восприятием ощущение того, что все элементы тут налицо.

Наряду с самими элементами, мы различаем в художественном произведении нечто, не сводящееся на эти элементы.

Когда мы говорим о цельности[206] художественного произведения, мы имеем высшую форму целостности. На другом конце лежит бесформенная масса, какая‑нибудь жидкость, куча песку и т. д., и в промежутке между этими стоит то понятие, которое породило идею целостности, но которое не представляет из себя целостности как художественное произведение. Это — организм. Например, в человеке мы усматриваем непосредственно отсутствие ноги. Мы знаем, что ноги должно быть две. Но если бы мы взяли организмы, относительно которых мы заранее не знаем, какое число органов и как они расположены, если какой‑нибудь из органов отсутствует, то мы не можем усмотреть, что этот орган отсутствует или они все налицо. Разные в разной степени мы называем целыми.

Эта целостность организма дана двояко. Во–первых, некоторыми внутренними функциями, о которых мы, вообще говоря, не знаем, а если узнаем, то очень поздно и весьма сложными методами. Например, единство организма осуществляется биологически секреторным путем (пропуск 1/2 строки). Эти железы сами по себе занимают в смысле пространства очень ничтожное место. Организм представляет целое, потому что отдельные выделения так друг от друга зависят, что стоит парализовать секреторную деятельность одной из желез, как равновесие нарушится и организм лишится способности осуществлять свою целостность, предельно говоря, разрушится и погибнет. Это биологическое единство организма, вообще говоря, нам неизвестно, но мы воспринимаем его непосредственно, мы видим непосредственным глазом цельность организма, или некоторое нарушение этой цельности.

Ясное дело, что для того, чтобы почувствовать, что в статуе не хватает какой‑то части, мы не должны знать анатомии или физиологии, но некоторый внутренний ритм подсказывает нам некоторый пробел. То же самое относится и к тому организму, о котором мы говорили, — к телу. Мы можем почувствовать отсутствие ноги не потому что мы знаем, что должно быть две ноги, а потому что почувствуем некоторую эстетическую незавершенность.

Самое понятие цельности сразу идет по двум линиям: с одной стороны, разные взаимодействия — физические и т. д., до которых нам нет дела, с другой стороны — нечто такое, что мы непосредственно можем воспринимать, зрительное, осязательное или данное другим восприятием. Так как мы говорим об изобразительном искусстве, то оно сводится почти исключительно к осязанию и к зрению.

Организм стоит в средине между бесформенным и завершенным эстетическим целым. Эта его половинчатость заключается в том, что хотя организм мы мыслим, по крайней мере, поскольку мы воспринимаем эстетически человека, хотя мы мыслим его выделенным из среды, но на самом деле мы знаем, что он не может быть (из нее до конца) выделен. Своими функциями он простирается за пределы себя самого. И это относится не только к тем сторонам, о которых мы можем узнать из физиологии, но по непосредственному впечатлению. Человек не может эстетически мыслиться как не стоящим на твердой почве, не имеющим точки опоры, потому что все состояния его мускулатуры должны быть мотивированы. Хотя мы мыслим организм выделенным из среды, но от него тянутся бесчисленные нити, функциональные (отношения), которые связывают его со средою. Уединенность его от среды не является столь совершенной, как в художественном произведении.

Картина тоже, конечно, не может болтаться в пространстве, но она далее от окружающей обстановки. В ее содержание не входит то, что она должна быть на стене. Нам безразлично, висит ли она на стене или держится при помощи магнитов, а для формы человека это имело бы большое значение.

Во–первых, понятие «целый». Постараемся детализировать вопрос, разбираясь в терминологии, которой пользуются народы. Тут могут возникать вопросы, на которые необходимо дать ответ. Какое значение имеет разбор самого слова? По–видимому, слово еще не говорит о том понятии, которое оно выражает, и является сомнение, стоит ли углубляться в язык для того, чтобы понять, что означает слово. Тут пока очень суммарно я сказал бы только две вещи.

1. Это глубочайшая связь мысли и языка[207]. Мы не можем мыслить без слов и в своем мышлении непременно опираемся на эту историческую (основу мысли). Хотя бы мы и хотели изменить понятие, с которым мы оперируем, но само слово ведет нас по определенному пути.

2. Мне бы хотелось отметить, что существует сокровищница самого глубокого воззрения на мир, которая скоплена в человеческом языке, и, если не касаться открытий физического порядка, если говорить о понимании мира, тогда все понятия заключены в языке, и задача мыслителя выбрать то, что более необходимо ему.

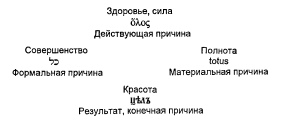

Прежде всего, берем наше слово «целый» или древнеславянское «цЬлъ». Для того, чтобы уловить его смысл, мы должны обратиться к корню. Тут мы открываем, что корень слова «целый» тот же самый, который содержится в греческом слове «καλός», т. е. прекрасный. Вот тот оттенок, который первоначально содержится в понятии цельности. Через санскритский корень этих двух слов восходим к понятию, в котором безразлично соединяются понятия здоровости, приятности, неповрежденное и красоты. Первоначальное значение: здоровый, приятный, прекрасный, неповрежденный порождает два понятия, которые должны быть {пропуск */3 строки). Мы знаем, что в греческом понятии «καλός» содержится уже признак здоровости, внутренней уравновешенности, гармонии, совершенной гармонии внешней и внутренней. Это близко подходит к понятию цельности.

Наше древнеславянское понятие цельности сразу может быть более широко понято, чем мы это склонны думать. Если вы вспомните понятие «целомудренный» — цело — мудренный. Эти части друг другу соответствуют. 1) Здоровый, целый в смысле неповрежденное™, в смысле здоровья душевного и телесного, 2) у которого здоровый образ мыслей в смысле понятия психической жизни, а не в отвлеченном смысле. Прежде понятие «целомудренный» и означало это самое, т. е. тот, у кого душевные и телесные силы (являются) неразрушенными. Отсюда понятие противоположное — слово «развратный». В древности оно было гораздо более широко, чем у нас. Развратным называлось такое поведение, которое нарушало душевную целость. Чем глубже эта область, которая изворачивается, тем глубже нарушается целомудрие, целостность, а все вместе это охватывается этим понятием. Вся эта целомудренность, внутренняя целость, извне воспринимаемая, характеризуется как красота. Резюмируя то, что мы говорили, можно сказать, что в древнеславянском понятии цельности главным образом подчеркивался момент красоты, поскольку она воспринимается извне, или внутренней здоровости. Но слово «δλος» относится к внешнему восприятию. Это понятие цельности в русском языке понимается эстетически.

Если мы возьмем латинский термин «totum», «totus», при очень поверхностной характеристике мы получим приблизительно то же, что и при объяснении русского «целый» —тот, который весь. Они могли бы воспользоваться тем же корнем, но они взяли другой. «Heils», «heil» (готский) значит, с одной стороны, физическую здоровость, которая дальше распространяется на духовную здоровость. Древняя форма этих слов: «toyeros» значит «битком набитый». Так можно сказать о мешке с каким‑нибудь материалом, мешок с картошкой, например. Родственное этому слову, которое поясняет еще больше, (слово) «tumeo» — пухнуть, вздуваться, «tumubis» — курган, т. е. некоторое вздутие на земле; «tuber» — шишка, «tubulos» — шишковатый. В этом слове подчеркивается содержание материала, который весь налицо. Но тот момент, который мы видели в нашем русском понятии цельности, момент красоты тут не отмечается. Конечно, организм, в котором весь материал налицо, как должно быть в организме, он есть целый, а потому и прекрасный, но это уже заключение. Очевидно, для латинских народов впечатление красоты от цельности не было дорого и они не собирались его подчеркнуть. В частности, слово «touta» — община весьма подчеркивает содержание множественности, которое весьма преобладало над моментом единства.

Слово «καλός», которое мы приводили, оно произведено (от того же корня, что и) русское «целый», но само по себе не означает цельности. Это слово, собственно, означало «здоровый» в смысле полноты сил жизненных, тех сил, которые сдерживают организм. Скажем так, если организм начинает чрезмерно жиреть, теряет свою форму, он утрачивает свою цельность. Это происходит, потому что в нем не хватает жизненных сил, которые позволили бы принимаемую пищу ассимилировать, а не отлагать ее в виде жира. Тут естественная связь с нашим понятием цельности. Но это другое. Русский язык подчеркивает наше впечатление от целого объекта, греческий—углубляется в причину этого впечатления.

Наконец, последний в этой группе языков — семитский. Там приблизительно одно и то же. Еврейское понятие «цельность» обозначается словом «7Э»· Там значение «весь», «целый» так, как и по отношению к прочим словам. Но если вы захотите углубиться (в этимологию), тогда вы увидите, что это слово происходит от глагола «^Э», что означает «доведенный до совершенства», «совершенный». Конечно, может быть, в здоровости или в красоте мы усматриваем совершенство, это дело отдельных выводов, но слово означает не то и не другое, а тот вывод, к которому мы придем.

Если мы захотели бы суммировать все сказанное, то вы увидите, как красиво восполняют языки друг друга. Для полноты понимания этих слов мы можем расположить их так:

В греческом «здоровый» означает действующую силу, которая производит цельность. В русском языке подчеркивается только целое, поскольку мы воспринимаем извне, как некоторое наполнение. Только сила этого целого есть красота, красота как некоторый результат. В латинском языке указывается полнота того материала, на который обращена только сила. В еврейском — совершенство этого объединения.

Совокупность этих отдельных моментов, которыми выражается понятие цельности, этим хором народов выражается полнозвучный смысл этого слова[208].(Пропуск 11з строки), и если мы не будем делать коррективов или дополнительных слов, они будут вести к ложным или односторонним выводам.

Когда мы касаемся вопросов эстетических, то не все стороны нам равно важны. Подходя к художественному произведению или даже подходя эстетически к организму, мы учитываем свои внешние восприятия. И все остальное, что есть в организме, оно так или иначе воспринимается нами, но косвенно и смутно, подсознательно. Например, конечно, в каком‑то смысле мы воспринимаем наше кровообращение, игру внутренних мускулов, но это восприятие дается смутно, подсознательно, в виде суммарного результата, проявляющегося на поверхности. В том‑то и дело, что только внешняя поверхность (пропуск 2! з строки) не суть, футляр, надетый на целое, а равнодействующая всех сил, которые участвуют в жизни данного организма, данного целого. Только наружная поверхность подводит итог всем внутренним действиям и силам. Ее мы воспринимаем, и в дальнейшем нам нужно будет выяснить, по каким признакам на этой поверхности мы судим, что данное произведение или данный организм есть целый. Еще более резко в конечном счете мы воспринимаем организм геометрически, т. е. мы не заглядываем во внутреннюю его жизнь, а берем геометрическое соотношение на его поверхности. Сюда можно прибавить цвет. По этому можно заключить, цел он или нет. Для эстетического восприятия, для некоторых выводов, для основы (потому что скульптурное восприятие есть основа) формальное восприятие оценивается нами как цельное, потому что таковы известные геометрические соотношения его поверхности, что в них самих должен быть признак, по которому мы заключаем, целостна эта форма или нет.

Относительно того целого, с которого обычно начинают рассуждения о целом, относительно организма, мы уже видели, что биологически его отдельные органы сами собою связаны, т. е. каждый из них отдает на другую часть. Таким образом, существование каждой части определяется существованием других частей. Это есть особенность формы, что, какую бы мы часть ни взяли, никогда эту часть в целом мы не можем рассматривать саму по себе, а необходимо придется обратиться к другим частям, а когда обращаешься к тем, оказывается необходимым обратиться и к третьей. В этом трудность отвлеченного изложения органической проблемы, в которой есть внутренняя цельность. С чего бы мы ни начали, нужно будет сказать о другом.

Это очень характерно сказалось на невозможности воспользоваться математическим механизмом, который был придуман в XVII и XVIII веках, т. е. анализом бесконечно малых, на невозможности воспользоваться ими, когда имеем дело с явлениями формы. Анализом бесконечно малых (пропуск 1/3 строки) между собою два ближайших состояния во времени или в пространстве, или там и там, совершенно отвлекаясь от всех прочих элементов. Например, если вы рассматриваете движение точки, то анализ не говорит о движении по всей кривой, он улавливает закон этого движения, который годен всегда, но он не воспринимает это движение как целое, и когда нам нужно его понять как целое, то приходится присоединять сюда искусственные приемы, которые не соединяются непосредственно с анализом. Отсюда трудность, когда мы встречаемся с явлениями, когда все зависит от всего.

Если взять электромагнитное поле с натянутыми силовыми линиями, то, чтобы определить, как расположены силовые линии, нужно принять во внимание, что силовая линия располагается так или иначе, потому что она подпирается другими линиями, которые ее вытягивают. Если она держится в равновесии в изогнутом состоянии, то это потому, что упругость ее встречает противодействие со стороны других линий. Она стремится распрямиться и сжимает другую линию. Тут нет первой линии, с которой мы могли бы начать рассмотрение, как нет последней, все ясно заключается в некоторый круг, и каждая точка круга определяется прочими точками, хотя мы можем сказать, каков закон силового поля в каждой отдельной точке, но какова картина силового поля в целом, мы при помощи того механизма, который у нас имеется, сказать ничего не можем, для того, чтобы мы могли сказать, нужно присоединить сюда некоторую (пропуск УД строки) условно форму электродов (пропуск у2 строки). Присоединить непосредственно к дифференциальному уравнению мы не можем. Точно так же, если вы обратитесь к так называемой наиболее аналитической, т. е. состоящей из отдельных элементов (пропуск I/5 строки). Движение тел в сопротивляющейся среде не подлежит обычным законам механики, и обычными дифференциальными уравнениями здесь ничего (пропуск 2/4 строки) нельзя. (Пропуск ^/2 строки) его в данное мгновение, а всю форму явления как целого, явление как нечто конкретное, внутренно связанное и формально целое. Для этого существуют интегральные уравнения или —шире—линейные уравнения. Эта идея родилась с первым годом XX века, и она, собственно, как когда‑то созданная исчезла, создав глубочайший перелом (пропуск 1 строки). Создание новых логарифмов знаменует глубочайший поворот и разрыв со всем аналитическим в мире. Принципиально вопрос встал на совершенно новую почву, и так не только в области биологии, но и в области физики. В отдельной своей точке определяется явлением целым, конкретным[209].

Спрашивается, что же мы должны думать об эстетическом целом, которое нас интересует. Тут сплоченность, зависимость всего от всего выступает с особою силой: (пропуск Vз строки) целости в особенности должно отражаться на целом построении. Но в самом деле, если я сделаю такие штрихи или точки и спрошу, какова их эстетическая ценность, то она ровно никакая, это вне эстетических отношений, даже в меньшей степени, чем если бы я вырвал кусочек тела и спросил бы, какова жизнь этого кусочка. Этот штрих получает свое определенное место и эстетическую значимость, потому что он принадлежит к целому произведению. Это целое определяется функциями отдельных элементов.

Вопрос о том, в каком смысле мы можем говорить о силах применительно к эстетике. Вспомним, каковы, главным образом, применения сил. Если у нас есть тело, которое движется прямолинейно и равномерно, то мы признаем, что на него никакая сила не действует. Как только оно изменяет свой путь, то мы сейчас утверждаем, что была некоторая сила, которая произвела изменение движения, причина, которая производит изменение движения. Вы знаете, что никакими механическими экспериментами, если бы мы сами находились на этом теле, невозможно обнаружить этого движения, если оно прямолинейно и равномерно. Рассмотрение этого движения говорит, что, если произвести такое движение,(то в) системе, в которой мы находимся, не только механическими опытами, но никакими вообще физическими опытами, хотя бы с электромагнитными полями, в частности световыми и тепловыми волнами, мы не способны обнаружить прямолинейного движения. Оно ничем не отличается от абсолютного покоя. Это есть ничто. Оно не может быть констатировано. Что‑то проявляется тогда, когда есть сила, которая изменяет характер этого движения. Мы не знаем механизма этого изменения обычно.

Мало того, то, что мы называем силой, мы всегда можем пересказать в других терминах как свойство пространства, в котором происходит движение. Мы можем сказать, что свойства пространства не таковы, как мы принимали их раньше, а сила не действует. Отсюда является необходимость расширить понятие «сила». Например, я иду по улице вдоль тротуара, иду с левой стороны. Мимо меня мчится множество экипажей, например, на московских улицах часов около десяти бывает почти поток экипажей, который идет навстречу. У меня появляется определенное ощущение, что этот поток экипажей тянет вас за собой, что вам тяжело идти против этого потока. Поэтому вы замедляете свои шаги, вы устаете от этого. Наоборот, если экипажи двигаются в ту же сторону, куда идете вы, у вас появляется ощущение легкости и веселости, ощущение, что вас подталкивает этот поток. Характер вашего движения изменяется, хотя не в физическом смысле, а в расширительном. Мы имеем право ту причину, которая изменяет характер вашего движения, назвать силой.

Приблизительно в середине XIX века подобного рода явления были обоснованы и для них были созданы математические анализы известным психологом (Фехнером)[210], который создал статику и динамику представлений, разработанную математически. Эта работа может найти себе много возражений, но замысел этот интересен и является бесспорным в общем виде. Наши представления и восприятия взаимодействуют друг с другом и являются силою. Вследствие этого, когда мы воспринимаем то, что нам по внешнему (виду) кажется лишь (формой) вещи, мы знаем, что связанность элементов этой вещи обусловлена силами, взаимодействующими между элементами. Каждый элемент определяет собою другой. И самое существование других элементов не является таким, каким оно было бы, если бы действовать окружающей средой на него.

Если вы берете цветовое пятно, то оттого, что оно находится на известной форме, оно свою цветность изменяет и в нашем восприятии. Эта сила производит изменение. Если у вас имеется ряд линий, то они воздействуют на некоторую другую линию, изменяют ее движение. Частицы мела остаются в вашем восприятии (те же, но) эта линия оказывается (измененной). То, что мы называем оптическими иллюзиями, есть только более наглядный случай всех наших психических восприятий.

Восприятие всякого художественного произведения построено на том, что мы называем зрительными иллюзиями. Причины зрительных иллюзий есть силы, которые изменяют строение и форму отдельных элементов и тем самым связывают это произведение в некоторое целое. Поскольку в изобразительном искусстве мы имеем дело с осязанием и зрением, постольку эти силы должны рассматриваться в порядке зрительном и осязательном. Это силы, действующие на наши зрительные восприятия и зрительную оценку.

Чтобы объяснить то употребление (взаимодействующих) сил, которое мы тут делаем, вы скажете: (что будет) положим если самую фактуру откинете (пропуск l/2 строки). Но что касается сил, хотя и действующих в (элементах), но воспринимаемых при некоторых особых условиях, то они не всегда даются. Частицы мела не изменяют своего места, но наше восприятие меняется. Если всякий раз считаться с тем возражением, то пришлось бы отказаться от всех сил.

Если у нас имеется полюс сильного магнита, некоторое силовое поле, мы говорим, что это пространство наполнено действующими силами. Если мы поместим сюда кусок дерева, а наш (прибор) будет не очень тонкий, то мы решительно ничего не заметим, в то время как кусок железа будет втянут сюда. Возможность обнаружения сил зависит не только от наличия самой силы, но и от того органа, на который воздействует эта сила. Если мы помещаем в это пространство руку, мы ничего не заметим, но если в руке будет кусок железа с остриями кругом, то тело может быть разорвано. Дело в воспринимающем органе, а не только в наличии силы.

Я поясню это явление ближе к нашей (жизни). У нас нет органа восприятия магнитных сил, мы ничего не замечаем, однако можно создать искусственно органы, тогда они начинают чувствовать. У некоторых ракообразных имеются в ушах маленькие камешки, которые называются отолитами. По–видимому, они служат для ориентирования в пространстве. Если такого рачка поместить в магнитное поле, он не будет ничего ощущать, как и мы с вами. Один из исследователей воспользовался тем обстоятельством, что во время линьки рачки меняют и свои отолиты и набивают ушные раковины мелкими песчинками, которые им попадаются. Он насыпал мелких железных опилок. Оказалось, что рачки оказались чувствительными к магнитному полю и ориентировались там, как раньше ориентировались в поле земного притяжения. Сначала для них магнетизм не был силой, а потом стал силой, потому что йзменился их орган.

То обстоятельство, что двигающийся поток экипажей не увлекает за собою механического приспособления,= =хотя бы удобоподвижного, мы уверены, что повозка как‑нибудь не сдвинулась бы, это не есть доказательство того, что тут нет силы, а доказывает, что у данной повозочки нет органа восприятия силы. В сущности одна из самых важных проблем эстетики и, в частности, тех проблем, которые мы будем осуществлять, это взаимодействие отдельных элементов между собою. Они определяют художественное произведение как целое.

Чтобы не утомлять вас дальнейшим анализом (этого материала), я перескочу и расскажу об одном материале, в частности, вопрос идет о том, насколько в самом деле наши сведения из элементарной геометрии могут непосредственно применяться к пространственным восприятиям. Я имею в виду вопрос о том, имеет ли (он) технически большое значение и потому был точно разработан, но в сущности он является важным с соответственными изменениями для всех наших обсуждений чисто эстетически (пропуск 2/з строки).

Если мы будем рассуждать чисто геометрически и с точки зрения обычной геометрии, то, как известно, угол, под которым мы видим какое‑нибудь тело, изменяется обратно пропорционально расстоянию от этого тела. Проблема перспективы представляет это так. Если мы удаляемся от некоторой картины, изображения, то это изображение и все его части будут уменьшаться, оставаясь подобными себе, но угол, под которым видна каждая деталь, будет во столько раз меньше, во сколько раз дальше мы отошли. С точки зрения перспективы нет препятствий видеть картину сколь угодно малой. Коль скоро перспектива оперирует с лучами, которые представляют из себя (пропуск у3 строки), лучи остаются бесконечно тонкими и между ними всегда будет некоторое расстояние.

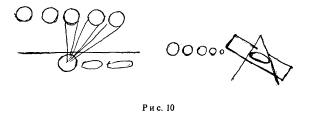

Элементарная психофизиология нам говорит, что нервная система воспринимающего аппарата состоит из отдельных элементов, причем каждое волоконце способно воспринимать лишь одно свойство впечатления, и, следовательно, если эти два луча сблизятся настолько, что попадают на одно волокно, мы будем иметь одно впечатление, а не два. Всегда мы можем отойти от картины настолько далеко, что известные точки ее сливаются, известные детали исчезают, мы можем отойти так далеко, что вся картина сольется в одну точку, будет строго одной точкой, совершенно неделимой. Предельный угол считается технически=Г. Меньше одного градуса мы различаем плохо. Это одна сторона.

Если бы мы захотели изобразить на координатных осях зависимость угла зрения от расстояния, тогда оказывается, что это будет гипербола. Подходя весьма близко к вещи, мы увеличиваем угол так, что тангенс угла равен бесконечности. Но и эта постановка, более углубленная, не является полной. У нас есть надпись из лампочек:

Если мы будем отдаляться от этой надписи, то в известный момент окажется, что она сливается. Когда мы находились близко от надписи, некоторые места зрительно взаимодействуют друг с другом, они склонны сливаться. Тут существует силовое поле, и оно проявляется, как только мы отходим. Эти силовые линии нашего зрительного силового поля проявляются по мере того, как мы отходим на известное расстояние. Если бы даже у нас не было световых лампочек, а все линии были бы бесконечно тонкими, (пропуск γз строки). Если бы мы вместо каждой из этих букв поставили лампочки, то оказывается, что по мере того как мы удаляемся, абсолютная величина угла, под которым видна каждая лампочка, уменьшается в силу того, что учитывает перспектива, но параллельно с этим происходит процесс расширения светового пятна. Если мы величину светового пятна будем брать относительно высоты, оказывается, световое пятно растет и растет, по мере того как мы удаляемся. Световые пятна делаются настолько большими, что они сливаются, буквы заплывают. Это заплытие зависит от расстояния и от силы света. Чем сильнее свет ламп, тем быстрее сливаются буквы, зависит также от атмосферы, окружающего фона и от светности ламп.

(4–я ЛЕКЦИЯ)

19 декабря 1923 г.

Рассматривая понятие цельности, которое необходимо присуще до известной степени всякому объекту, познаваемому нами, в большей степени тем объектам, которые мы рассматриваем как живую сущность и, наконец, в наиболее совершенной степени предмет искусства.

Теперь напоминаю вам для ясности дальнейшего, что под предметами искусства сейчас я разумею то, что можно назвать искусством чистым в вышеразъясненном значении. Почему? Не потому, чтобы предмет прикладного искусства был в каком‑нибудь отношении менее ценен и менее возвышен, чем предмет чистого искусства, а по той логической причине, что предмет прикладного искусства неправильно рассматривать сам по себе, а (это нужно делать) по отношению к тому, к чему он прикладывается, т. е. в отношении функции. Тогда он является или частью некоторого другого предмета искусства, например, фреска — частью известного здания, или же он является частью некоего сложного целого, которое в иных моментах образовано из особого материала, например, если я разрезываю книгу весьма художественно сделанным ножом, то этот нож необходимо рассматривать в связи с его функцией и тогда целое получается состоящим из некоторого сырого объекта, например, (пропуск 7Д строки) и этого предмета.

Для выяснения логической стороны дела нам необходимо преимущественно иметь дело с объектами чистого искусства. Относительно объектов чистого искусства мы утверждаем, что оно является наиболее в себе замкнутым и те связи с окружающей обстановкой, они не входят конститутивно в историческую суть этого искусства. Может быть, я преувеличиваю. Возможно, что всякий предмет искусства, хотя бы самого чистого, до некоторой степени связан с обстановкой. Но тут мы различаем оттенки этой связи. В случае явно прикладного предмета искусства этот предмет нужен для чего‑то другого, а в случае чистого, обстановка нужна для него. Например, освещение, известный цвет стены, известные архитектурные формы помещения для картины.

Для простоты представим себе, что предмет совершенно изолирован. Мы говорим, что он есть нечто целое и это целое является и множеством и единством зараз. Необходимо рассмотреть моменты множества и единства. Для того, чтобы нечто было целое, оно должно иметь в себе некоторую множественность частей, или органов, или каких‑то элементов. Но не всякие элементы составляют сами множественность или содержание этого произведения искусства. Если мы, например, рассматриваем музыкальное произведение, нам не придет в голову отдельную звуковую волну рассматривать как элемент произведения. Также нам не придет в голову при рассмотрении произведения художественного слова рассматривать некоторый звуковой импульс, который входит в состав той или другой буквы, за элемент художественного произведения. Это дробление, которое проведено слишком далеко, и дает результат, слишком общий для всех произведений такого рода. Например, если вы в зоологии стали бы давать химический анализ тех или других животных, суммарно указывая количество углерода, водорода, азота и т. д., то едва ли могли бы сделать из этого существенное утверждение зоологии.

Очевидно, разложение на множественность некоторого целого должно дойти до тех пор, покуда в разлагаемых элементах (назовем их образами обособления[211]), покуда тут мы видим однородность с тем произведением, которое мы разлагаем. Если бы мы рассматривали организм, мы видели бы в нем отдельные органы, поскольку мы в них рассматриваем начало жизни. В эстетическом рассмотрении мы должны выделить элементы, в которых усматриваем начало эстетическое.

Поскольку мы установили, что признаком эстетического является цельность, это значит, что эти элементы должны быть тоже целыми, хотя и относительно. Мы не можем считать элементами картины те маленькие цветовые пятнышки краски, но будем считать элементами зрительные образы, которые содержат крапинок этих очень много, которые сами имеют некоторую форму. В художественном произведении множественностью является совокупность образов обособления.

Что же является единством? Эти образы обособления рассыпались бы, если бы не были связаны между собой. Они связаны своими функциями, они по отношению к целому произведению являются какими‑то образами искусства прикладного, и, хотя каждый из этих образов есть нечто относительно в себя замкнутое, он является функцией, которая направляется на другой образ обособления и с ними связывается. С одной стороны, образ обособления, с другой стороны, связь между ними. Для того, чтобы связь была возможна, я беру в порядке познавательном, необходимо, чтобы была среда, сама по себе безразличная, которая бы допускала всякую нами заданную связь. Эту среду мы называем пространством.

Я говорю неопределенно для того, чтобы не привнести некоторых частных предпосылок, которые исказят всю постановку дела. Итак, мы имеем целое, в котором объединено пространство с некоторыми образами обособления. Эти образы обособления мы можем назвать теперь вещами, если это слово будем употреблять в его точном значении. Логически вещь и пространство в произведении являются связанными. Мы не можем уничтожить вещь, чтобы пространство осталось. Пространство без вещи нами не воспринимаемо, не познаваемо, и мы не можем оставить вещь, уничтожив пространство. В таком случае они не могли бы связаться между собою, и произведение рассыпалось бы на ряд отдельных вещей, которые мы не могли бы эстетически координировать между собою[212].

Например, возьмем на полотне несколько фигур, и эти фигуры можно определить, на каком расстоянии они находятся друг от друга. Но эстетически они могут быть настолько оторваны друг от друга, что ни в какое пространство эстетически их вместить нельзя. Каждая из них сама по себе. Для того, чтобы эти рассуждения наполнить более эстетическим и психологическим содержанием, забежим вперед и посмотрим, с какими функциями нашего познания связаны эта и другая сторона.

Все наши ощущения происходят от некоторого общего корня, от того, что называется общим чувством[213]. Такой первичный корень всех ощущений, который не существует(сам по себе), но в котором сливаются все эти стороны в каком‑то смысле. Как задний фон наших восприятий, в самом сознательном возрасте и состоянии, мы можем усматривать в себе это общее ощущение; оно неизбежно рисует и обобщает все наши частные переживания. Если бы его не было, то то, что мы воспринимаем осязанием, не могло бы объединиться с тем, что мы осязаем зрением. Зрительные образы не были бы связаны между собою, и мы бы не знали, как одному и тому же столу приписать и цвет и форму.

Возможность строить сложные образы, которые относятся к разным ощущениям, доказывает, что в основе с каждым ощущением есть общий множитель, который их и объединяет. Иногда он будет больше, иногда меньше. Если представить себе эти ощущения в виде некоторого ветвящегося дерева, то некоторые сучья от этого дерева отходят раньше, другие позже. Если мы сделали разрез этого дерева, то в таком случае эти ощущения, они бы объединились между собою всем тем, что находится перед ними. Если бы разрез сделали тут, то и они распадаются, и их нужно объединить.

Несомненно для нас, осязание и зрение более ясно связаны, чем зрение, обоняние и вкус. Поэтому, в то время как изобразительное искусство работает на этих двух способностях, всегда присоединение сюда каких‑нибудь ранее отделившихся ощущений является или искусственным, или субъективным, кроме отдельных случаев, когда у человека особая психофизическая организация. Например: явление цветного слуха, ассоциация запахов со звуками, цветами и т. д., и всегда это возможно потому, что происходит объединение этих ощущений, к которым большинство не склонно.

Поскольку мы в изобразительном искусстве имеем дело с двумя возможными восприятиями, зрительным и осязательным, нужно будет внимательно остановиться на них, и тут мы можем сказать, что вещественность дается преимущественно осязанием, тогда как пространственность — зрением. (Пропуск 1/з строки) преимущественно означает то, что каждое из этих ощущений имеет и противоположное, и осязание дает некоторую пространственность, и зрение дает вещность. Но поскольку мы хотим дифференцировать ощущения, и мы обогащаем свой опыт тем, что даем одним ощущениям другие (пропуск 7Л строки), поскольку пространственность и вещность в изобразительном искусстве приурочивается к осязанию и зрению. Отсюда ясный вывод: если мы захотели бы работать преимущественно зрением, тогда у нас получилось бы произведение искусства с преобладанием пространства над вещами. Если бы мы захотели, наоборот, работать на осязании, тогда получилось бы преобладание вещности над пространственностью.

Обращаясь к разным стилям и индивидуальным манерам, можно легко заметить преобладание того или другого момента. Лучше всего исходить из равновесия их. Таким идеальным равновесием является искусство греческое. Нельзя сказать, что, если у вас имеется греческая скульптурная группа, то она состоит из отдельных обособившихся скульптурных образов. Они обобщены, но вместе с тем нельзя сказать, что каждый образ существенно выходит из себя самого через свою функцию, обращаясь на другой образ. Это выхождение весьма умеренно. Есть одно восприятие, которое иногда получает почти физический характер. Это ощущение свечения греческих статуй, это ощущение, что греческая скульптура окутана некоторой дымкой небольшой толщины, которая и является пространством этого зрительного образа. Пространственно данная скульптура и скульптурный образ, образ обособления, не покрывают друг друга и находятся в известном равновесии.

Если мы обратимся к скульптуре первобытных народов, если мы просмотрим многочисленные изделия современного просвещенного искусства экзотических народов, африканских и других, то тут ясно преобладание вещности над пространственностью. Можно выяснить таким образом, что вот эта дымка пространства, которая окутывает греческую скульптуру, в египетской скульптуре в точности совпадает с очертаниями произведения. Там пространство равно самому образу, но нельзя сказать, что там нет пространства. Если этот процесс мысленно продолжить дальше, то в произведениях экзотических пространство меньше, чем образ, оно как бы втянулось туда.

Другие стадии равновесия в греческом искусстве — равновесие почти идеальное с небольшим уклоном к вечности. Почти идеальное равновесие было достигнуто в иконе в XIV и XV веках, с некоторым преобладанием пространственности. Это единственные примеры, где это выдержано.

Что касается европейского искусства, то тут перевес пространственности. Как наиболее характерный пример — Тинторетто. Мы начинаем чувствовать то, что (пространственность) между отдельным зрительным образом важней и существенней, ударней, чем самый образ. Образы служат ему, а не оно образам.

Иначе говоря, при этом условии представляем себе, что первичной является пространственность произведения, а вторичной — образ, что эти образы являются сгустками в этом пространстве. Пространство поддерживает их через их периферию. Потому эти образы являются очень мало реальными зрительно, по сравнению с этим пространством. Как крайний предел —будет визионерность.

Есть море света. В этом свете появляются какие‑то облачные образования, облака того же самого света, которые представляют собой нечто вроде фигур. Они настолько лишены осязательности, что мы не склонны придать им реальность. В другую сторону — это значит, как искусство начинает оперировать почти исключительно зрительным моментом. е! сли бы зрение стало чистым, реальность окончательно растворилась бы. Осязательной реальности для чистого зрения нет, для него нет ничего, кроме пространства.

Напротив, на другом полюсе мы работаем главным образом осязанием. Произведение склонно рассыпаться, если оно будет многообразным, каждый образ является самим по себе, он в высшей степени осязателен, но поскольку он целостен, он вполне замкнут в себе. Вместе с тем ясно, что, поскольку для нас некоторый образ мыслится как нечто очень реальное, массивное, постольку он управляет пространством, в котором находится, он его определяет. Пространство является в высшей степени пассивным и жидким, образно говоря, а следовательно, с мало выраженной структурой.

Напротив, когда первичным является пространство и оно определяет собою вещи, то они пассивны в нем — облака, уносимые течением воздуха. Пространство является в высшей степени выраженным в своей структуре. Тогда мы чувствуем, что в этом пространстве есть какието свои (пропуск */3 строки), какие‑то свои напряжения, которые проявляются, как только появляется в этом пространстве хотя бы минимальная реальность образов.

Возвратимся к понятиям несколько глубже. Прежде всего, относительно вещи. Тут интересно вспомнить одну замечательную цитату из Шеллинга, в которой он разъясняет немецкое слово «Ding» —вещь (bedingen — обуславливать). К этому нужно присоединить любопытное филологическое наблюдение, что как немецкое слово «Ding», так и латинское «res» — вещь означают не то, что мы привыкли обозначать этим словом. Например, слово «республика». По буквальному переводу это значит «общественная вещь». Мы бы не стали так переводить, может быть, мы перевели бы «общественное дело». Так эти оба слова первоначально были правовые, юридические понятия и преимущественно означали некоторые судебные дела, т. е. некоторые такие процессы в юридическом и в общем смысле, которые обусловлены взаимодействием двух сторон.

«Res» могла возникнуть там, где есть две стороны, которые обуславливают собою это дело. Отпадение одной из сторон уничтожает и самую «res». По первоначальному значению «res» скорее соответствует понятию функции и понятию пространства, чем понятию вещи нашему. Я не буду вдаваться в дальнейшую этимологию этого слова, только скажу, что постепенно слово «res» и слово «Ding» начинают приурочиваться не к самому процессу обусловливания друг друга, а к сторонам, к тому, что обусловливается. Так возникает наше понятие «вещь», в котором непременно присутствует первоначальный момент зависимости.

В произведении искусства то, что мы называем образами обособления, или вещами, — нечто, обусловленное другими элементами, некоторые тоже относительно целые, но своими функциями выходящие за пределы самих себя и взаимодействующие и обуславливающие существование других вещей. Следовательно, если мы употребляем слово «вещь» в отношении к образам искусства, это не есть злоупотребление и насилие над языком, не только кусок мела и стол можно назвать вещами. Я имею в виду не философское словоупотребление, а словоупотребление общенародное.

Разные разряды вещей будут определяться прежде всего теми основными ощущениями, при помощи которых строится некоторое произведение. В самом деле, мы говорим о вещах в зрительном и осязательном смысле, но почему с таким же правом не говорить о вещах в смысле обоняния, термическом и т. д. И там есть образы обособления. Говорю я это вот для чего. Слово «пространство» обычно житейски мы употребляем в смысле геометрическом, мы ассоциируем это с элементами геометрии, и потому, когда мы размышляем о пространстве эстетическом, о пространстве художественного произведения, это кажется странным и туманным, тем более когда мы будем говорить о пространстве того или другого ощущения вообще. Но этот вопрос поставить необходимо, потому что пространство художественного произведения может быть построено по типу пространства того или иного ощущения. Внутреннее строение этого пространства является особым.

Для того чтобы различить разные виды пространства, начнем с того словоупотребления пространства в самом простом смысле, и тут несколько разных значений этого слова. Не думайте, что этот вопрос относительно видов пространства есть вопрос отвлеченный. Все дальнейшие разговоры о строении пространства всецело определяются в своей ясности или неясности ясным сознанием того, что существует много разных пространств, и художник может оперировать с тем пространством или другим. Основные различия пространств в более обычном смысле слова, которые установил Уайтхед[214]. Он говорит, что мы употребляем это слово в четырех значениях. 1) Пространство видимое, и притом это видимое пространство может быть тем видимым пространством, которое я имею в мгновенном своем впечатлении, и полным видимым пространством, т. е. то, что я вижу, плюс все то, что я припоминаю из своего прежнего опыта. То, что я вижу сейчас, и то, как я переконструирую свое впечатление, когда я сделаю сплав с прежним опытом, — это разно. Но, чтобы это было более ясно, разберем, что я вижу.

В одном из своих сочинений Мах[215] дает рисунок того пространства, которое можно видеть, лежа на постели, если не двигать головой. Ограниченное пространство при неподвижности головы и глаз. Тогда оказывается, что это пространство ограничено и имеет раму, за пределами которой мы не видим, раму чрезвычайно прихотливую. Рама получается из линий мною же видимой надбровной дуги, линии носа и т. д., которая замыкает пространство, все то, что за этими пределами оказывается недоступным. К этому вырезку надо присоединить еще все то, что я могу видеть, обернувшись назад. То, что я видел до входа в аудиторию, на дверях, на лестницах, я как‑то присоединяю в сознании, и то, что я видел, продолжает оставаться видимым некоторым зрительным образом, но эта совокупность зрительных образов существенно отличается от моего мгновенного восприятия.

Наряду с этим существует не чувственно представляемое пространство, а мыслимое пространство, пространство физическое, пространство физики, но оно не имеет ничего общего с полным видимым пространством. И наконец, наряду с физическим, существует пространство абстрактное. Это пространство мы строим в геометрии, для которой евклидовская геометрия является очень ничтожной ветвью. Там мы имеем дело не с пространством, а с бесконечным множеством разнообразных пространств.

ПРОСТРАНСТВО

Дата: 2019-07-24, просмотров: 334.