"Сходство и различие"

Предложите ребенку указать сходство и различие следующих пар слов:

Книга - тетрадь День – ночь

Лошадь - корова Дерево – куст

Телефон - радио Помидор – огурец

Самолет - ракета Стол – стул

"Поиск противоположного объекта"

Называя какой-либо предмет (например, сахар), надо назвать как можно больше других, противоположных данному. Надо найти противоположные объекты по функции "съедобное - несъедобное", "полезное - вредное" и др., по признаку (размеру, форме, состоянию) и др.

"Поиск аналогов".

Называется какое-нибудь слово, например, портфель. Необходимо придумать как можно больше "аналогов", т.е. других предметов, сходных с ним по разным существенным признакам (сумка, мешок, рюкзак и т.д.)

"Аналогии по признакам".

Выпишите в столбик признаки заданного предмета, например, портфель, и предложите ребенку назвать эти признаки, встречающиеся в других предметах (объемность, прочность, устройство для переноски и др.).

"Составить предложение из трех слов".

Берутся три слова: обезьяна, самолет, стул. Требуется составить как можно больше предложений, которые включали бы эти три слова (можно изменять падежи и использовать аналоги слов).

Назвать одним словом группу предметов. Многие конкретные предметы мы называем одним словом. Например, березу, сосну, дуб и др. называем деревьями.

Предложите ребенку назвать одним словом:

- стол, стул, шкаф - это...

- собака, кошка, корова - это...

- чашка, блюдце, тарелка - это...

- василек, ромашка, тюльпан - это...

Неумение обобщать - слабое звено интеллекта. Обычно ребенок ищет общее между предметами по внешнему признаку - цвету, форме.

- Ложка и шарик похожи: они оба из пластилина.

В школе пользуются обобщениями по существенному признаку. На основе таких обобщений строится умение рассуждать, мыслить.

"Нахождение возможных причин"

Сформулировать какую-либо ситуацию: "Мальчик упал и расшиб колено". Ребенок должен назвать как можно больше предположений возможной причины падения: споткнулся о камень, засмотрелся на прохожих, азартно играл с ребятами, торопился к маме и др.

"Социализация речи"

Говорить так, чтобы другие понимали, - одно из важнейших школьных требований.

К 7 годам дети говорят много, но речь их ситуативная. Они не затрудняют себя полным описанием, а обходятся обрывками, дополняя элементами действия все, что упущено в рассказе. "Этот ему как даст. И побежал... Бах - трах! Ноги из ямы. А глаза-то!"

Если не видишь сам, что происходит, то ничего не поймешь.

"Испорченный телефон"

Игра помогает преодолеть ребенку речевое несовершенство. Два ребенка сидят за столом лицом друг к другу, между ними непрозрачная ширма. В руках одного - фигурка (картинка). Его задача - описать приятелю, как изготовить этот образец. Не называя, что перед ним, перечисляет последовательность действий, цвет, размер, форму.

Другой должен воспроизвести копию из любого конструкционного материала (пластилин, мозаика и т.д.).

При полной иллюзии понимания не всегда получается то, что требуется изготовить. Через некоторое время дети сами приходят к той социальной форме речи, которая понятна окружающим.

Контрольный эксперимент

После проведения коррекции и развития вновь провели диагностику, используя те же задания и вариантный материал к ним и получили следующие результаты.

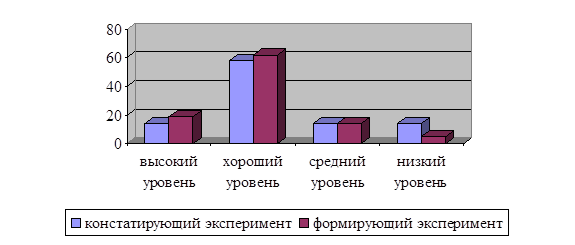

Методика «Бусы».

Таблица 5 – Результаты проведения методики «Бусы»

| эксперимент уровни | Констатирующий | Формирующий | ||

| Кол-во | % | Кол-во | % | |

| Высокий | 3 | 14 | 4 | 19 |

| Хороший | 12 | 58 | 13 | 62 |

| Средний | 3 | 14 | 3 | 14 |

| Низкий | 3 | 14 | 1 | 5 |

Рисунок 1 – Результаты проведения методики «Бусы»

В формирующем эксперименте несколько выросли показатели высокого и хорошего уровней, и соответственно, снизились низкого, среднего остались без изменения. В целом отмечен прирост качества на 9 процентов.

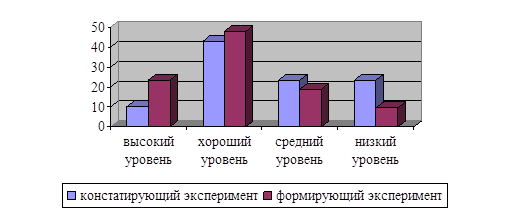

Методика «Домик».

Таблица 11 – Результаты проведения методики «Домик»

| эксперимент уровни | Констатирующий | Формирующий | ||

| Кол-во | % | Кол-во | % | |

| Высокий | 2 | 10 | 5 | 23,5 |

| Хороший | 9 | 43 | 10 | 48 |

| Средний | 5 | 23,5 | 4 | 19 |

| Низкий | 5 | 23,5 | 2 | 9,5 |

Рисунок 2 – Результаты проведения методики «Домик»

Показатель умения ориентироваться на образец, точно скопировать его, степень развития произвольного внимания, сформированность пространственного восприятия в достаточной степени с 53 % детей увеличился до 71,5 %. Прирост качества составил 18,5 %.

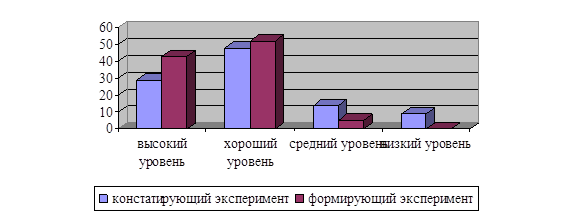

Методика «Узор».

Таблица 7 – Результаты проведения методики «Узор»

| эксперимент уровни | Констатирующий | Формирующий | ||

| Кол-во | % | Кол-во | % | |

| Высокий | 6 | 29 | 9 | 43 |

| Хороший | 10 | 48 | 11 | 52 |

| Средний | 3 | 14 | 1 | 5 |

| Низкий | 2 | 9 | 0 | 0 |

Рисунок 3 – Результаты проведения методики «Узор»

Вместо шести девять человек (43%) показали достаточно высокий уровень умения действовать по правилам, то есть в работе одновременно учитывали несколько правил. В результате формирующего эксперимента нет ни одного ребенка в группе, у которого умение действовать по правилу не было бы сформировано. Качественный прирост составил 18 процентов.

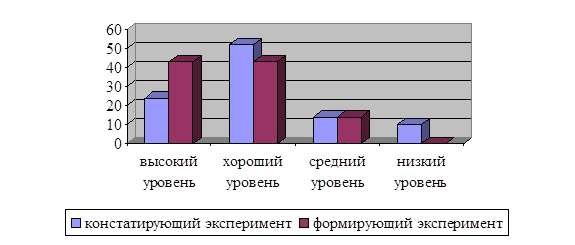

Методика «Графический диктант».

Таблица 8 – Результаты проведения методики «Графический диктант»

| эксперимент уровни | Констатирующий | Формирующий | ||

| Кол-во | % | Кол-во | % | |

| Высокий | 5 | 24 | 9 | 43 |

| Хороший | 11 | 52 | 9 | 43 |

| Средний | 3 | 14 | 3 | 14 |

| Низкий | 2 | 10 | 0 | 0 |

Рисунок 4 – Результаты проведения методики «Графический диктант»

Определяя уровень развития произвольной сферы ребенка, а также изучения возможностей в области перцептивной и моторной организации пространства, мы выявили, что 9 человек (43%) обладают высоким уровнем развития, что на 4 человека (19%) больше по сравнению с констатирующим экспериментом. Низкий уровень не зафиксирован. Прирост качества составляет 29%.

Таким образом, в результате проведенного эксперимента мы можем заключить, что гипотеза, выдвинутая нами, целиком подтвердилась и эксперимент проведен успешно.

Заключение

Несмотря на наличие разнообразных отечественных систем развивающего обучения в начальной школе, доминирование воспроизводящей деятельности учащихся над творческой остается, а количество неуспешных и проблемных детей возрастает из года в год. Причин здесь много: неэффективная служба родовспоможения, в результате чего значительное количество детей рождается с задержкой психического развития: отсутствие серьезной социальной защиты детства и семьи со стороны государства привело к снижению материального положения и росту неблагополучных семей; слабый медицинский контроль за здоровьем детей увеличил заболеваемость детей и ослабление их организма. Недостатки в организации учебно-воспитательного процесса также вызывают ряд негативных последствий в обучении и развитии детей, тревожность и закомплексованность учащихся, слабая мотивация учения, несформированность рациональных способов в работе с учебным материалом, слабое развитие приемов логического мышления, способов систематизации учебного материала и комбинаторных действий и т.п. Эти и другие причины снижают устойчивость внимания, прилежание, работоспособность у значительной части младших школьников.

Основной стратегией современного общего образования является повышение его качества. Имеется в виду, прежде всего, совершенствование ведущего вида деятельности в начальной школе – учебной, чтобы каждый ученик научился ставить перед собой цель при выполнении задания; осознавать, чем это задание отличается от предыдущих и чему он научился при выполнении этого задания; какие практические и умственные действия ему в этом помогут, какими способами он может осуществить самоконтроль и попытаться выделить трудности, с которыми он встретился, чтобы задать учителю вопрос и убедиться, правильно ли он выбрал способ их преодоления. Несомненно, все это связано с гуманизацией отношений между учителем и учащимися. Учитель должен не только вести ребенка к успеху в учении, но и давать каждому ученику право на ошибку, помогать ему в поиске способов преодоления этих ошибок, тем самым снимая тревогу и неуверенность перед учебным трудом.

Отбирая знания для изучения новой темы, учителю целесообразно подумать о качественных характеристиках усвоения этих знаний: их полноте (в объеме, предусмотренном учебной программой), действенности и гибкости (умении использовать их в нестандартных ситуациях), системности (умении устанавливать связи между изучаемыми объектами, например, между фактами по природоведению или в рассказах по истории, усвоении знаний в структурированной форме), прочности (умение сохранять знания в памяти и актуализировать их в нужный момент).

Важную роль в повышении эффективности учебно-познавательной деятельности дошкольников играет усиление коммуникативной стороны процесса обучения, то есть использование диалоговых форм в организации занятия. Этот прием позволяет обеспечить активную позицию каждого будущего школьника на уроке, учит их взаимодействовать при выполнении заданий, доверяя друг другу ошибки, одновременно осуществляя взаимопроверку и элементы самоанализа удач и недостатков выполненного задания, осознанно и с уверенностью обсуждать правильность выполнения работы.

Разнообразие коммуникации и последовательность включения в них учащихся открывает обучаемых к контакту, преодолевает их страхи и неуверенность в учении, расширяет сферу общения, позволяет высказать догадку, то есть приводит к взаимообогащению каждого.

Констатирующий этап проведенного нами эксперимента позволил установить пробелы в психологической готовности ребенка к школе. В процессе формирующего этапа мы имели возможность развивать отсутствующие или недостаточно развитые умения дошкольников, необходимые ему в школьном обучении. По результатам контрольного этапа мы можем заключить, что гипотеза, выдвинутая нами, целиком подтвердилась и эксперимент проведен успешно.

Дата: 2019-07-24, просмотров: 335.