Сословие – социальная группа, обладающая закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями.

Сословие, так же как и каста является закрытой системой, с тем отличием, переход из одного сословия в другое сильно ограничен, но допускается. Сословная стратификация характерна для средневекового европейского общества, ряда других традиционных обществ, а также России XVII – XIX вв. Так, например, в России, в период правления императоров существовало следующее сословное деление:

1) дворяне

2) духовенство (белое и черное)

3) купечество

4) мещане

5) крестьяне

6) казачество

Человек, принадлежащий какому-либо сословию, также как при кастовой системе при- держивается определенных занятий, браки между сословиями обычно официально не запре- щены, но осуждаются обществом.

4) Четвертый тип социальной стратификации – классовая система общества.

Социальный класс – это социальная группа, выделяемая на основе схожести соци- ального статуса и материального благосостояния.

В отличие от предыдущих типов социальной стратификации, социальный класс – это открытое общество. Переход из одного класса в другой не ограничивается, также как и заключение браков между представителями различных классов.

В современном мире существует несколько способов классификации социальных слоев:

1) В российском обществе выделяются четыре социальных класса: высший (бога- тые люди), средний (люди со средним достатком), низший (бедные люди) и «социальное дно» (наркоманы, алкоголики и т.п.).

2) В европейском обществе сотрудников, занимающихся умственным трудом, назы- вают «белыми воротничками», физическим трудом «голубыми (синими) воротничками». Данная классификация не официальна, но очень распространена.

3) В американском варианте классы (высший, средний, низший) объединяют людей определенных профессий, например:

1. Высший класс (управляющие корпораций, федеральные судьи, владельцы крупных фирм, знаменитости).

2. Высший класс (издатели, юристы, преподаватели колледжей и университетов).

3. Высший средний класс (школьный учитель, банковский кассир).

4. Средний класс (дантист, служащий страховой компании, банковский служащий).

5. Низший средний класс (парикмахер, бармен, автомеханик, полицейский)

6. Средний низший класс (водитель такси, официанты, швейцар)

7. Низший класс (дворник, мусорщик, домашняя прислуга, садовник).

Вопросы ЕГЭ

1. Установите соответствие между особенностями общественных отношений и типом социальной стратификации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соот- ветствующую позицию из второго столбца.

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

А) юридическое закрепление прав и обязанностей за основными социальными груп-

пами

Б) преимущественно наследственный характер принадлежности к элите общества

В) запрещение перемещения из одной социальной группы в другую

Г) в основе деления на группы – различия в характере труда и размерах и формах его

оплаты

Д) запрет на браки с представителями других групп

ТИПЫ СТРАТИФИКАЦИИ

1) кастовая

2) сословная

3) классовая

2. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

«Социальное неравенство характеризует соотносительное положение отдельных лич-

ностей и социальных

ностей и социальных

(А). Конкретные групповые или индивидуальные

(Б) при-

знаны членами общества, и в общественном мнении им приписана некая значимость.

Социальное неравенство в современном обществе чаще всего понимается как

Социальное неравенство в современном обществе чаще всего понимается как

(В) – распределение общественных групп в иерархическом порядке. И понятие «средний класс» как раз и описывает такое социально комфортное положение: экономическое благо-

получие, наличие собственности, ценимая в обществе

получие, наличие собственности, ценимая в обществе

(Г), гражданские права.

Социальное неравенство определяется в первую очередь значимостью и

Социальное неравенство определяется в первую очередь значимостью и

(Д)

функций, выполняемых для общества. В современном обществе профессия становится

определяющим

определяющим

(Е) социального статуса».

Список терминов:

1) статус

2) группа

3) критерий

4) стратификация

5) социализация

6) профессия

7) престиж

8) авторитет

9) мобильность

3) Критерии социальной стратификации

Теория социальной стратификации дает более полное представление о социальной структуре современного общества. Различные уровни социального развития являются базой для социального неравенства, возникновения богатых и бедных, расслоения общества, его стратификации. Разграничение людей на социальные классы и слои происходит по таким критериям, как:

– уровень дохода,

– властные полномочия,

– престижность профессии,

– уровень образования

Понятие класса, введенное в свое время в научный оборот французскими историками Тьери и Гизо прежде всего для обозначения политического деления общества, позднее при- обрело почти исключительно экономический характер. Таким подходом социология обязана главным образом К. Марксу и М. Веберу, использовавшим понятие класса в наиболее развер- нутом виде. К. Маркс делит все население на тех, кто обладает собственностью, и тех, кто не обладает ею. Основоположники марксизма признавали существование социальных слоев и групп, не укладывающихся или не вполне укладывающихся в эту схему (городская мелкая буржуазия, крестьяне, наемные управляющие, чиновники, интеллигенция), однако относили их главным образом к пережиткам докапиталистических эпох, в конечном счете обреченным, по мере развития капитализма, на слияние с одним из двух основных классов.

М. Вебер разделял население на классы прежде всего в соответствии с экономиче- скими различиями в емкости рынка (в том числе и рынка труда). «Класс – это совокупность статусных групп, занимающих схожие рыночные позиции и обладающих схожими жизнен- ными шансами». Основными источниками этой емкости выступают: а) капитал и б) обра- зование и квалификация. Следовательно, классы образуются, с одной стороны, в зависимо- сти от наличия собственности на капитал, а, с другой стороны, в зависимости от того, насколько пользуются спросом на рынке труда профессия и квалификация, которыми обла- дает тот или иной человек. Отсюда деление общества на четыре основных класса:

1) класс собственников капитала;

2) класс интеллектуалов, менеджеров и администраторов;

3) традиционный мелкобуржуазный класс;

4) рабочий класс.

Т ипы стратификации // Шестак О. И. Социология

4) Формы социальной стратификации

Основные формы социальной стратификации: профессиональная, политическая, экономическая.

Профессиональная стратификация связана со значимостью различных профессий. Так, одни профессии всегда относились к верхним социальным слоям, а другие

почти всегда были прерогативой низших. Также профессиональные различия существуют и внутри каждой профессиональной сферы, где занятые в них люди разделены на многие ранги и уровни. Основой профессиональной стратификации являются важность занятия (профессии) и уровень интеллекта, необходимый для успешного выполнения профессио- нальных обязанностей.

В своих трудах П. Сорокин выделил коэффициенты интеллекта, необходимого для удо- влетворительного занятия профессией:

Политическая стратификация – положения различных групп в системе властных институтов, и уровень возможностей этих групп оказывать влияние на принятие политиче- ских решений.

Политическая стратификация, существующая в любом обществе, является одним из важнейших источников политики. Основой политической стратификации является разде- ление на политических лидеров, политические элиты, государственную бюрократию и мас- совые группы, занимающие подчиненное положение в системе властных отношений.

Экономическая стратификация – это разделение общества или общности на страты на основании такого признака, как доход, который определяет различия в распределении жизненных благ и экономических возможностей.

5) Социальная мобильность

Социальная мобильность – это перемещение человека в обществе, изменение его социального статуса.

Это понятие было введено социологом Питиримом Сорокиным.

Выражения типа «высшие и низшие классы», «продвижение по социальной лест- нице», «Н. Н. успешно продвигается по социальной лестнице», «его социальное положение очень высоко», «они очень близки по своему социальному положению», «существует боль- шая социальная дистанция» и т. п. довольно часто используются как в повседневных суж- дениях, так и в экономических, политологических и социологических трудах…

С оциальное пространство есть некая вселенная, состоящая из народонаселения земли. Там, где нет человеческих особей или же живет всего лишь один человек, там нет социального пространства (или вселенной), поскольку одна особь не может иметь в мире никакого отношения к другим…

Дабы определить социальное положение человека, необходимо знать его семейное положение, гражданство, национальность, отношение к религии, профессию, принадлеж- ность к политическим партиям, экономический статус, его происхождение и т. д. Только так можно точно определить его социальное положение. Но и это еще не все. Поскольку внутри одной и той же группы существуют совершенно различные позиции (например, король и рядовой гражданин внутри одного государства), то необходимо также знать положение человека в пределах каждой из основных групп населения.

С орокин П. Социология.

В течение жизни каждый человек меняет свое социальное положение, должность, про- фессию и т. п.

Существуют два основных вида социальной мобильности – межпоколенная (повыше- ние или понижение социального статуса по сравнению с предыдущим поколением, напри- мер, дети достигают более высокого социального положения, чем их родители) и внутри- поколенная (один и тот же индивид на протяжении своей жизни меняет свой социальный статус, другими словами процесс карьерного роста или падения).

По типам социальная мобильность делится на вертикальную и горизонтальную. Они, в свою очередь, распадаются на подвиды и подтипы, которые тесно связаны друг с другом.

Вертикальная мобильность подразумевает перемещение из одного социального положения в другое, либо из одного общественного класса в другой.

Рис.32. Вертикальная восходящая мобильность.

Например, продавец магазина за определенные заслуги стал управляющим. Соответ- ственно уровень благосостояния, престижа, власти и уважения к нему повысились, т.е. изме- нилось его положение в обществе.

Данный вид перемещения называется вертикальная восходящая мобильность.

Но в общественной жизни не всегда происходит перемещение наверх, на более высо- кое положение, зачастую человек может опуститься и на более низкую ступень. Например, лейтенант может быть разжалован до рядового.

Рис.33. Вертикальная нисходящая мобильность.

При этом статус человека в данном примере понизился, уровень власти, престижа и уважения уменьшились. Такой вид перемещения называется вертикальная нисходящая мобильность.

Г оризонтальная мобильность подразумевает переход индивида из одной социальной группы в другую, расположенную на одном и том же уровне.

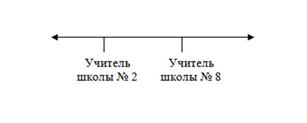

Рис.34. Горизонтальная мобильность.

Примером может служить переход из одной веры в другую, перевод на другое место работы с сохранением должности и т. д.

Разновидностью горизонтальной мобильности является географическая мобиль- ность. Она подразумевает не изменение статуса или группы, а перемещение из одного места в другое при сохранении прежнего статуса. Примером выступает международный и межре- гиональный туризм, переезд из города в деревню и обратно, переход с одного предприятия на другое.

Если же к перемене места добавляется перемена статуса, то географическая мобиль- ность превращается в миграцию. Если деревенский житель приехал в город, чтобы наве- стить родственников, то это географическая мобильность. Если же он переселился в город на постоянное место жительства и нашел здесь работу, то это уже миграция. Он поменял профессию.

Миграция – это переселение людей из страны в страну, из одного района в другой, из города в деревню и обратно.

Иными словами, это территориальные перемещения. Различают также иммиграцию и эмиграцию. Миграция – перемещение населения внутри одной страны; эмиграция – выезд за пределы страны на длительный срок или постоянное проживание; иммиграция – въезд в страну на постоянный срок или на длительное проживание.

Миграционные процессы могут осуществляться под влиянием различных факторов: стихийных природных факторов (землетрясений, наводнений, изменений экологического характера), этнических конфликтов, войн, неблагоприятной экономической ситуации, соот- ветствующей политики (к примеру, политика индустриализации общества способствует миграции сельского населения в город) и т. д.

Можно предложить классификацию социальной мобильности и по иным критериям. Так, например, различают индивидуальную и групповую мобильность.

Индивидуальная мобильность – перемещение конкретного человека по социальной лестнице вниз, вверх или по горизонтали независимо от других людей.

Г р упповая мобильность – перемещение по социальной лестнице вниз, вверх или по горизонтали той или иной группы людей; например, когда после социальной революции старый класс уступает господствующие позиции новому классу.

Кроме них иногда выделяют организованную мобильность, когда перемещения чело- века или целых групп вверх, вниз или по горизонтали управляется государством – с согласия самих людей или без такового.

От организованной мобильности надо отличать структурную мобильность. Она вызвана изменениями в структуре народного хозяйства и происходит помимо воли и созна- ния отдельных индивидов.

Современное общество предполагает подвижную систему стратификации и характе- ризуется высокими показателями социальной мобильности.

Возможности социальной мобильности зависят как от социально-политической и эко- номической организации общества, так и от самого индивида, его способностей и личных качеств.

Вопрос ЕГЭ

3. Установите соответствие между примерами и видами социальной мобильности, к которым они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ- ствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

А) Михаил перевёлся с исторического факультета университета на экономический факультет.

Б) Инженер был назначен начальником отдела

В) Студентка вышла замуж за своего однокурсника, принадлежащего к той же соци- альной страте, что и она.

Г) Предприниматель разорился.

Д) Марина вступила в общество защиты природы. ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

1) горизонтальная

2) вертикальная

6) «Лифты» социальной мобильности

В качестве каналов социальной мобильности рассматриваются те способы – условно их называют «ступенями лестницы», «лифтами», – используя которые люди могут переме- щаться вверх-вниз по социальной иерархии.

Возможности и динамика социальной мобильности различаются в исторических усло- виях. К каналам или «лифтам» социальной мобильности П. Сорокин относит следующие социальные институты: армию, церковь, образовательные институты, семью, политические и профессиональные организации, средства массовой информации и т. д.

Поскольку вертикальная мобильность присутствует в той или иной степени в любом обществе и поскольку между слоями должны существовать некие «мембраны», «отвер- стия», «лестницы», «лифты» или «пути», по которым позволительно индивидам переме- щаться вверх или вниз из одного слоя в другой, то правомерно и нам было бы рассмотреть вопрос о том, каковы же в действительности эти каналы социальной циркуляции.

Функции социальной циркуляции выполняют различные институты. Важнейшими из ряда этих социальных институтов являются: армия, церковь, школа, политические, эко- номические и профессиональные организации.

Дата: 2019-05-28, просмотров: 343.