И так мы знаем, что аллергия представляет собой форму иммунной реактивности организма. Но, не смотря на различные причины вызывающие аллергию и различные пути ее протекания, всем аллергическим реакциям присущи четыре обязательных и неизменных признака:

a) При уничтожении чужеродных структур обязательно так же повреждение структур собственного организма

b) Не правильность результатов взаимодействия с антигеном

c) Совместное возникновение аллергических реакций и других – неиммунных расстройств организма

d) Уменьшение возможности адаптации организма в целом

Распространённость аллергических реакций за последнее время увеличивается. В настоящее время аллергия существует у 10-20 % населения. Чаще всего из аллергических болезней встречаются поллинозы, бронхиальная астма, контактная аллергия, анафилактические реакции. С каждым годом увеличивается число пациентов с аллергическими заболеваниями, в настоящее время они уступают только сердечно-сосудистым, онкологическим и инфекционным заболеваниям.

Фактором вызывающим аллергическую реакцию является антиген, то есть агенты белкового или небелкового происхождения, в таких случаях их называют аллергенами. «Аллерген – это вещество экзогенной или эндогенной природы, которое провоцирует создание антител, сенсибилизированных лимфоцитов и медиаторов аллергии, разрушающих как аллергены и их носителей, так и структуры принадлежащие организму.

Виды аллергенов:

В первую очередь аллергены можно разделить на две группы в зависимости от их проникновения в организм: экзогенные – то есть попадающие в организм из окружающей среды и эндогенные – то есть возникающие в данном организме.

Таблица 2 – виды аллергенов.

| Экзогенные аллергены | Пути проникновения экзогенных аллергенов | эндогенные аллергены |

| 1. продукты питания 2. лекарственные средства 3. вакцины 4. пыльца растений, трав, деревьев, цветов 5. компоненты пыли 6. синтетические соединения различного происхождения | 1. желудочно-кишечный тракт 2. дыхательные пути 3. кожу 4. слизистые оболочки 5. кровь 6. лимфу 7. ликвор 8. плаценту | разновидность аллергена – белок или белоксодержащие соединения, являющиеся компонентами клеток, неклеточных структур или биологических жидкостей. Они возникают при разваливании молекул белков и при их присоединении с молекулами других веществ эндогенной и экзогенной природы |

Условия развития аллергических реакций:

Для возникновения аллергических реакций существуют несколько условий, наиболее существенными из них являются свойства аллергена и специфика реактивности организма.

Виды аллергии:

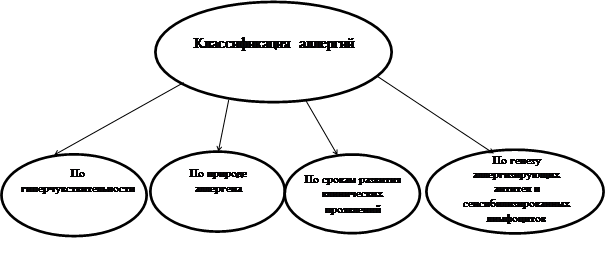

Классификацию аллергических реакций можно проводить по разным критериям оценки, но чаще всего их классифицируют по особенностям патогенеза реакций гиперчувствительность, характеру аллергена, происхождению антител, вызывающих аллергию, или сенсибилизированных лимфоцитов, а так же по времени развития клинических проявлений после взаимодействия с аллергеном.

Наглядно классификацию аллергий можно представить в виде следующей

схемы:

Схема 1

По виду гиперчувствительности: классификация Джелла и Кумбса

a. Анафилактический

b. Цитотоксический

c. Иммунокомплексный

d. Опосредованный клетками

По природе сенсибилизирующего и разрешающего аллергенов:

a. Специфическая

b. Неспецифическая

1. Параллергия

2. Гетероаллергия

По генезу аллергизирующих антител или сенсибилизированных лимфоцитов:

a. Активная

b. Пассивная

По сроку развития клинических проявлений:

a. Немедленного типа

b. Отсроченного типа

c. Замедленного типа

Стадии аллергических реакций:

a. Иммуногенная

b. Патобиохимичекая

c. Стадия клинических проявлений (патофизическая) [1]

Патогенез аллергических реакций на основе классификации Джелла и Кумбса:

Для описания аллергичесткий реакций, проходящих по первому типу гиперчувствительности, то есть по первому типу иммунного повреждения можно использовать следующую схему. Данная группа имеет название анафилактической, атопической или реагиновой и подчиняется своим отличительным чертам.

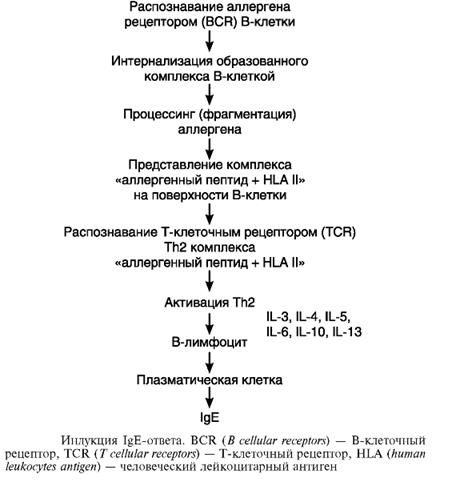

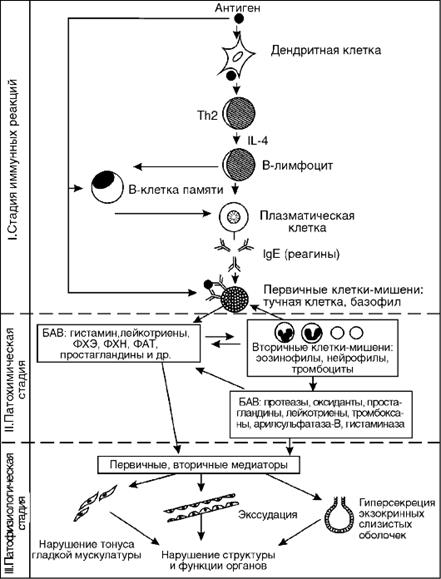

1 стадия иммунных реакций. В обычном состоянии наш организм не реагирует на аллергены вокруг нас, но при изменении на молекулярном уровне иммунной системы человека, находящегося в избыточном окружении некоторых веществ имеющих возможность проникать в организм в увеличенном количестве образуется активный иммунный ответ на данный раздражитель. При этом иммунный ответ обеспечивается при взаимодействии дендритных клеток, Т-лимфоцитов-хелперов 2-ого типа и В-лимфоцитов. Более наглядно эти процессы можно представить следующими схемами:

Схема 2

Рис. 2 - Патогенез аллергических реакций I типа

Таблица 3 - биологические свойства иммуноглобулинов.

| Свойства иммуноглобулинов | IgG | IgM | IgA | IgE |

| Антитела | Против бактерий, вирусов | Против бактерий, вирусов, аутоантитела | Секреторные | Реагины |

| Способность связывать комплемент | + | + | - | - |

| Прохождение через плаценту | + | - | - | - |

| Фиксация в коже | - | - | + - | + |

| Пассивная кожная анафилаксия | - | - | - | + |

| Отношение к нагреванию | термостабильны | Термолабильны | ||

| Секреция железами и слизистой оболочкой | + | - | + | - |

Примечание: «+» - наличие; «+» - слабая выраженность; «-» - отсутствие свойства.

Антитела закрепляются на клетках с помощью рецептов, которые интегрированы в мембраны данных клеток. Клетки, которые способны образовывать связь такого типа были названы – клетками-мишенями и подразделяются на две группы в зависимости от их строения.

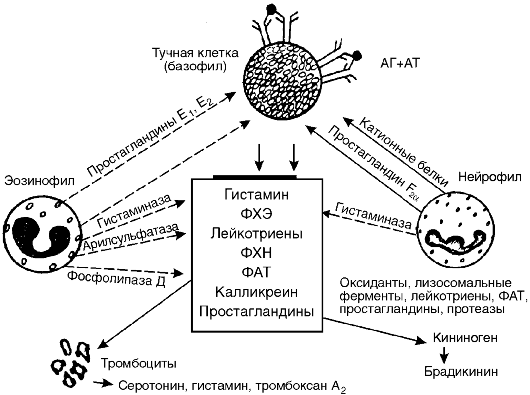

Рис. 3 - Кооперция клеток-мишеней и взаимодействие медиаторов аллергических реакций I – ого типа. ФХЭ – фактор хемотаксиса эозинофилов, ФХН – фактор хемотаксиса нейтрофилов, ФАТ – фактор активации тромбоцитов.

При связывании аллергена с двумя молекулами IgE запускается стадия биохимических реакций.

2 стадия биохимических реакций. В данной стадии главными являются тучные клетки и базофилы крови, так называемые клетки-мишени I типа. Тучные клетки – тканевые базофилы то есть клетки находящиеся в соединительных тканях и в своих гранулах содержащие медиаторы. После присоединения аллергена к рецепторам клетки начинает действовать определенная последовательность биохимических реакций.

Таблица 4 - медиаторы аллергических реакций I типа.

| Первичные. 1 Предшествующие | |

| Гистамин | Повышение проницаемости сосудов, расширение артериол и прекапилляров, сокращение гладкой мускулатуры, увеличение секреции слизи |

| Фактор хемотаксиса эозинофилов (ФХЭ-А) | Хемотаксис эозинофилов |

| Фактор хемотаксиса нейтрофилов (ФХН-А) | Хемотаксис нейтрофилов |

| Базофильный калликреин | Образование брадикинина из кининогена |

| Гепарин | Антикоагулянт, антикомплементарная активность |

| 2 Вновь синтезируемые | |

| Лейкотриены С4 и D4 | Сокращение гладкой мускулатуры, повышение проницаемости сосудов |

| Лейкотриен B4 | Хемотаксис нейтрофилов и эозинофилов |

| Простагландин D2 | Сокращение гладкой мускулатуры, снижение артериального давления |

| Фактор активации тромбоцитов (ФАТ) | Агрегация тромбоцитов, высвобождение медиаторов из тромбоцитов, сокращение гладкой мускулатуры |

| Тромбоксан А2 | Сокращение гладкой мускулатуры, агрегация тромбоцитов |

| Вторичные | |

| Простагландин F2ce | Сокращение гладкой мускулатуры, повышение проницаемости сосудов, стимуляция высвобождения медиаторов из тучных клеток |

| Простагландин E2 | Расслабление гладкой мускулатуры бронхов, торможение высвободжения медиаторов из тучных клеток |

| Брадикинин и лейкокинин | Повышение проницаемости сосудоф, расширение артериол и прекапилляров, сокращение гладкой мускулатуры, стимуляция хемотаксиса нейтрофилов, моноцитов, эозинофилов |

| Серотонин | Сокращение гладкой мускулатуры, повышение проницаемости сосудов, спазм сосудов почек, сердца, мозга, легких, расширение сосудов скелетных мышц |

| Лизосомальные ферменты гранулоцитов и оксиданты | Повреждение клеток |

3 стадия клинических проявлений. Данную стадию принято разделять на раннюю и позднюю. Концу этой стадии соответсвуют представленные ниже признаки:

a. На протяжении стадии III извлекается причина повреждения – аллерген. Запускается цитотоксическое воздействие макрофагов, увеличивается выделение энзимов, супероксидного радикала и других медиаторов,что необходимо для защиты от гельминтов.

b. Также с помощью ферментов эозинофилов извлекаются и удаляются разрушающие медиаторы аллергической реакции.

Для описания аллергический реакций, проходящих по второму типу гиперчувствительности, то есть по второму типу иммунного повреждения можно использовать следующую схему. Данная группа имеет название цитотоксической и подчиняется своим отличительным чертам. В первую очередь необходимо отметить, что данный тип реакций вызывается образованием в организме клеток с измененными компонентами цитоплазматической мембраны. Этот тип реагирования имеет одну из основных ролей в иммунном ответе, но если в результате действия вредного фактора нормальные клетки организма приобретают аутогенность, механизм, являющийся защитой для клетки переходит в разряд патогенных, а реакция из иммунной в аллергическую. В данном случае важной составляющей является воздействие на клетки химических веществ, лизосомальных ферментов фагоцитирующих клеток, бактериальных энзимов и вирусов.

Реакции гиперчувствительности цитотоксичекого типа происходят по следующему механизму:

Стадия иммунных реакций

После обнаружения аутоаллергенов происходит выработка IgG- и IgM – классов. Они могут связывать комплемент и активировать его. Некоторые из антител могут увеличивать фагоцитоз, такие чаще всего не связывают комплемент. Иногда после связывания с клеткой происходят конформационные перегруппировки в области Fc – фрагмента антитела, образующие возможность для дальнейшего взаимного связывания с клетками-киллерами (К-клетками).

Дата: 2019-03-05, просмотров: 440.