Петрография – наука о горных породах, их составе, строении, происхождении и формах залегания. Горные породы представляют собой более высокий уровень организации вещества земной коры по сравнению с минералами. Они состоят из определенной ассоциации (набора) минералов – минеральных агрегатов (или естественных сростков), имеют конкретное строение и залегают в земной коре в виде самостоятельных (геологических) тел. Каждая горная порода образовалась в результате какого-либо геологического процесса, современного или древнего. Все характерные свойства горных пород зависят именно от условий их образования – генезиса, так как процессы формирования горных пород как бы фотографируются в их строении и минеральном составе.

При рассмотрении горных пород первым бросается в глаза цвет породы, который зависит от цвета породообразующих минералов. По цвету и спайности минералов надо постараться разглядеть в горной породе размер и форму индивидов, то есть определить структуру или строение горной породы.

Исходя из общего понимания термина «строение» как взаиморасположение составных частей чего-либо, в геологии данный термин используется как минимум в трех основных смыслах, характеризуя геологические объекты разных уровней:

1 – на уровне минералов – внутреннее кристаллическое (упорядоченное расположение ионов, атомов или молекул) или аморфное их строение;

2 – на уровне горных пород – характеристика горных пород и грунтов, описывающая особенности их структур и текстур;

3 – на более высоком уровне земной коры – особенности геологического строения различных участков земной коры или их геологические структуры.

Под структурой горной породы понимают совокупность признаков, выраженных в абсолютных и относительных размерах и формах минеральных индивидов, особенностях их срастания между собой. На первый взгляд следует оценить степень кристалличности горной породы, наличие в ней видимых на глаз зерна минералов или же их отсутствие. В породах полнокристаллической структуры вся их масса сложена видимыми на глаз минеральными индивидами (кристаллами). В зависимости от размера и формы минеральных индивидов структуры подразделяются на основные виды (табл. 8). Под термин зернистая структура понимают также иногда кристаллическую структуру с индивидами не ярко выраженной морфологии, но чаще данное понятие используется при описании осадочных пород.

В петрографии и литологии для каждых классов, групп и даже видов пород используются свои специфические термины структур, обозначающие особенности их строения и образования. Например, в специальной петрографической литературе полнокристаллическую структуру по форме индивидов подразделяют на идиоморфнокристаллическую, для которой характерны индивиды минералов относительно правильной кристаллографической формы, кристаллизовавшиеся из магмы при относительно благоприятных условиях; и ксеноморфнокристаллическую - индивиды неправильной произвольной формы - кристаллизовавшиеся из магмы при неблагоприятных меняющихся условиях.

В целом, для будущих строителей следует научиться отличать полнокристаллическую структуру от скрытокристаллической структуры, порфировидную – от порфировой (табл. 8), по которым мы определяем и отличаем интрузивные породы от эффузивных.

Общий вид строения горной породы, выраженный в форме, размерах, минеральном составе, структуре, способах сочетания ее минеральных агрегатов, называется текстурой. Выделяются следующие основные текстуры:

– плотные или массивные - минеральные агрегаты располагаются в породе очень плотно и относительно равномерно, без видимых неоднородностей;

– неоднородные плотные – полосчатые (характерные для магматических и особенно метаморфических пород) и слоистые (- для осадочных) – минеральные агрегаты располагаются в виде полос, которые отличаются цветом (соответственно минеральным составом) или размером индивидов (соответственно структурой);

– сланцеватые – породы состоят преимущественно из минералов чешуйчатой или вытянутой (амфиболы – роговая обманка) морфологии, которые ориентированы длинной стороной параллельно друг другу, раскалываются на тонкие плиточки – пластинки, и являются характерными только для метаморфических пород;

– пористые или пузырчатые – пузыри или поры на фоне плотных агрегатов видны невооруженным глазом, образуются при остывании лавы и кристаллизации эффузивных пород на земной поверхности; а тонкие поры невидимых на глаз размеров определяются по свойству пород впитывает воду (прилипает к языку) или по более легкому удельному весу и являются типичными для осадочных пород: мела, глин, опок и др.;

– прожилковые – в породах видны разно ориентированные полоски различной мощности (толщины), сложенные кристаллическими агрегатами обычно кварца или кальцита, которые кристаллизовались в образовавшихся ранее трещинах и пустотах.

Студентам важно научиться различать наиболее важные и распространенные структуры и текстуры пород различных генетических типов и понимать, что принятые в петрографии понятия «текстура» и «структура» близки понятию «морфология минерального агрегата» в минералогии

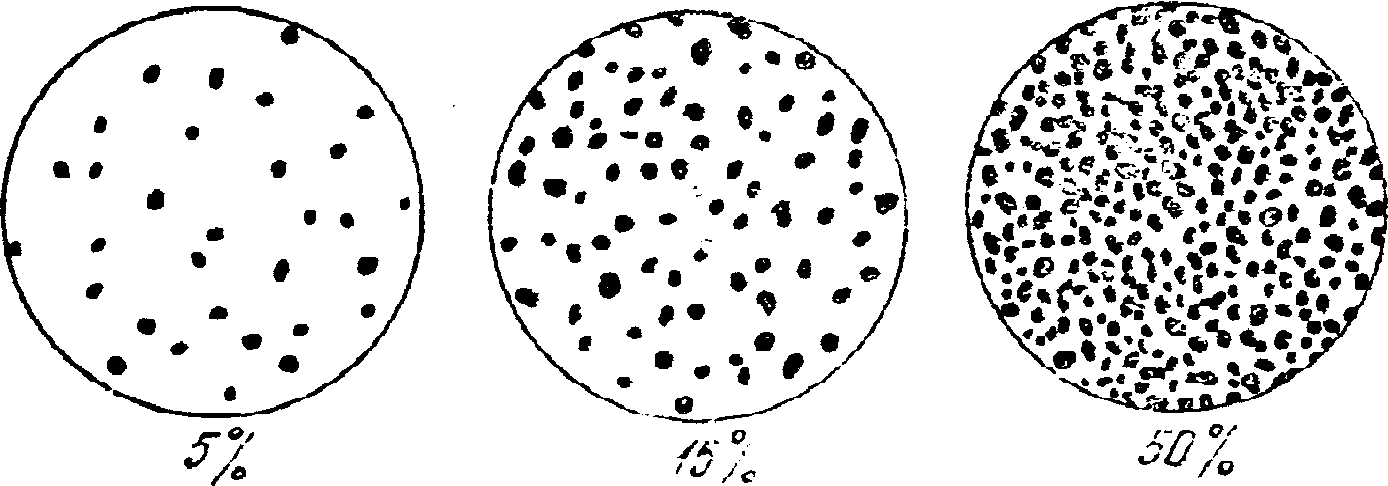

После определения строения в явнокристаллических горных породах следует определить важнейшие породообразующие минералы по физико-диагностическим свойствам и их примерно процентное отношение (рис. 2), т.е. минеральный состав породы. Кроме цвета, блеска необходимо проверить твердость, спайность и другие особые свойства у каждого минерального вида горной породы. Обычно в породах преобладают либо один породообразующий минерал, и они называются мономинеральными породами, либо два – три – полиминеральными породами. Учитывая соотношение минералов в породе, их химический состав и принадлежность к кристаллохимическому классу, делается вывод о химическом составе породы. В целом, в земной коре наиболее распространенными являются силикатные (в них преобладают минералы класса силикаты), кремнистые (- преобладает кварц и его разновидности), карбонатные (- преобладают минералы класса карбонаты), сульфатные (- преобладают минералы класса сульфаты), глинистые горные породы.

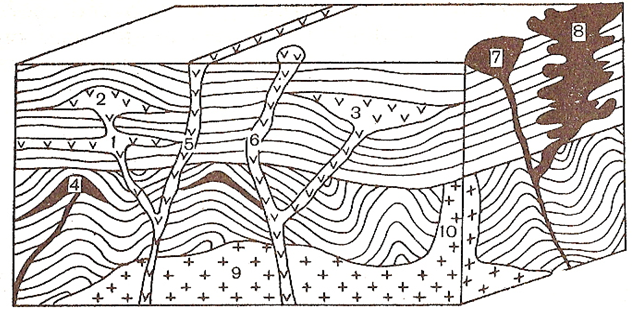

Другими важными характеристиками горных пород являются формы их залегания: первичные или вторичные, а также возраст пород. Мы не увидим их в горных породах, как видим строение и минеральный состав - цвет, но знать и учитывать формы залегания горных пород при проведении строительных работ (рис. 3) необходимо. Формы залегания можно увидеть только в земной коре, на полевой практике, в карьерах, при бурении или проходке канав. Они изучаются в таких разделах, как структурная геология, геологическое картирование и тектоника, вы рассмотрим кратко их на других практических работах и самостоятельно.

Таким образом, на практических занятиях студенты дают (определяют) названия (виды) горных пород на основе изучения важнейших их характеристик: структуры, текстуры, минерального состава, цвета и некоторых других особых свойства. При описании пород в таблицах следует обращать

Таблица 7

Характеристика важнейших магматических горных пород (МГП) и грунтов

| Название и класс (интрузивная или эффузивная) | Группа (по содержанию SiО2) и цвет | Минеральный состав – %-е соотношение породообразующих минералов | Строение | Формы залегания | Класс и разновидности грунтов по свойствам: прочности, способности к выветриванию, водопроницаемости, и т.д. согласно ГОСТ 25100-2011 | |

| Текстура | Структура | |||||

| Гранит, интрузивная | кислая светлая | кварц (25–40), полевые шпаты (45–70), слюда+роговая обманка (3–10) | массивная | явно-разно- кристаллическая | Батолиты – дес.- сотни кв. км., штоки | Кл. скальные, прочные, прочность зависит от структуры и текстуры, степени выветрелости конкретной породы, водопроницаемость |

| Риолит Кварцевый порфир Диорит Андезит Андезитовый порфир Габбро Лабрадорит Базальт Диабаз Дунит Пироксенит | ||||||

Выполнил Проверил

Таблица 8

Основные виды структур магматических пород

| Структуры | Отличительные признаки | Влияние структуры на прочность породы - грунта |

| Полнокристаллическая по размеру кристаллов: 1 – крупнозернистая 2 – среднезернистая 3 – мелкозернистая 4 – афанитовая Равномерно- или неравномерно-кристаллическая | Хорошо видны кристаллы невооруженным глазом, так как породы кристаллизовались из магмы на глубине. По размеру кристаллов: - больше 5 мм - 2…5 мм - 2…0,2 мм - < 0,2 мм Кристаллы породообразующих минералов имеют близкие размеры или же разные размеры | Характеризуются большой прочностью и устойчивостью против выветривания. Наиболее прочные породы –с афанитовой и тонкозернистой структурами |

| Порфировидная | Отдельные наиболее крупные и хорошо образованные кристаллы расположены в полнокристаллической основной массе породы, которая может иметь разной размер индивидов вплоть до крупнокристаллической структуры | Породы с равномернозернистой основной массой характеризуются большей прочностью по сравнению с породами того же состава, но обладающие неравномерной зернистостью основной массы |

| Полустекловатая | В породе зерна на глаз не видны, под микроскопом - наряду с кристаллами наблюдается стекловатое вещество – с невидимыми зернами | Прочность меньше, чем у полнокристаллических. Она уменьшается по мере увеличения содержания стекла. В этом же направлении уменьшается сопротивление выветриванию |

| Стекловатая или афанитовая | Порода состоит из скрытозернистого или аморфного вещества и микроскопических кристаллов – микролитов | |

| Порфировая | Отдельные крупные кристаллы расположены в полностью или частично раскристаллизованной или стекловатой основной массе | Прочность и сопротивление выветриванию уменьшаются по мере увеличения содержания стекловатой массы |

| Пегматитовая | Крупные и гигантские кристаллы – более 30…50 мм, одного минерала прорастают одинаково ориентированными кристаллами другого минерала, чаще кварца и полевых шпатов | Обусловливает высокую прочность породы, но меньшую по сравнению с мелкозернистыми породами |

Рис. 2. Трафареты для визуального определения процентного содержания темных минералов – авгита, слюд и др.

Рис. 3. Формы залегания магматических интрузивных горных пород:

1 – силл; 2 – лакколит; 3 – лополит; 4 – факолит; 5 – дайка; 6 – некк; 7 – коническая интрузия; 8 – хонолит; 9 – батолит; 10 – шток

Таблица 9

Разделение горных пород как грунтов по характеру структурных связей

| Группа пород | Тип структурных связей | Характерные свойства пород и грунтов | Примеры типичных пород |

| С жесткими связями между зернами (скальные*) | Кристаллиза- ционные – возникли в момент застывания магмы или перекристал- лизации пород | Твердые необратимые связи – при разрушении естественным путем не восстанавливаются. Прочность очень высокая и высокая. Практически несжимаемы. Невлагоемкие. Водопроницаемость зависит от степени трещиноватости. Большей частью стойки к растворению, не размокают и не размываются | Гранит, базальт, кварцит, мрамор и др. - почти все магматические и метаморфические, некоторые осадочные породы |

| Цементационные | Связи необратимые - прочность и водостойкость зависят от состава цемента. При кремнеземном и кварцевом цементе прочность высокая: породы не размокают; при глинистом цементе прочность небольшая – порода размокает, при карбонатном – могут частично растворяться. Водопроницаемость зависит от степени трещиноватости. | Известняки, песчаники, конгломераты и другие сцементированные осадочные породы | |

| Глинистые отвердевшие (полускаль- ные) | Цементационные (кристаллизационные) | Прочность относительно невысокая, связи необратимые. Водостойкость невысокая, в большинстве случаев размокают в воде, набухают | Аргиллиты, алевролиты, глинистые сланцы, мергели |

| Глинистые (дисперсные связные) | Водно- коллоидные | Прочность невысокая, при увлажнении уменьшается и иногда доходит до нуля. Связи обратимые – после разрушения могут восстанавливаться. В зависимости от степени влажности могут находиться в твердом, пластичном и текучем состояниях. Сильно сжимаемы. Сопротивление сдвигающим усилиям низкое. Сильно влагоемкие. Практически водоупорные. Размокают, набухают и дают усадку | Различные глины, суглинки, супеси |

| Обломочные несцементированные (дисперсные несвязные) | Отсутствуют | Прочность высокая и средняя, зависит от прочности материнских коренных пород и крупности обломков. Слабо сжимаемы, сопротивление сдвигу высокое. Хорошо водопроницаемы, фильтрационные свойства увеличиваются также с увеличением размера обломков пород. | Пески, гравий, галечник |

* Название грунтов согласно ГОСТ 25100-2011

внимание (заполнить колонки таблицы) на формы залегания, распространение в земной коре и на территории Челябинской области [10], возраст и оценку горных пород как грунтов, поскольку эти характеристики являются важными для оценки инженерно-геологических условий участков строительства.

Грунтами называют горные породы, в пределах которых строители планируют и осуществляют свою инженерную деятельность и соответственно оценивают их по важным для них физико-механическим инженерно-геологическим свойствам: прочность, сжимаемость, устойчивость к выветриванию и другим, по состоянию. Как видно из табл. 10 - выписка из классификации грунтов согласно ГОСТ 25100-2011, свойства грунтов зависят, во-первых, от свойств горных пород, от «прочности» связи между минеральными зернами и особенностей их генезиса (табл. 9), а, во-вторых, от внешних условий: влажности, температуры и прочих. Подробнее грунты изучаются в разделе «Основы грунтоведения» и более подробно в курсе «Механика грунтов». Мы будем использовать только классификационные показатели, по которым в целом необходимо оценивать горные породы как грунты.

Магматические горные породы

Магматические горные породы образуются в результате охлаждения магмы – силикатного расплава, до температур 12000 – 8000 С. Сначала при высоких температурах выделяются и кристаллизуются из магмы более тугоплавкие железосодержащие минералы группы пироксенов и оливины, затем при Т ниже 11000С из более кислых магм выделяются светлые полевые шпаты и последним - кварц. Отличительной особенностью магматических пород является преобладание в их составе минералов класса силикатов и, как правило, наличие двух или даже трех породообразующих минералов.

По расчетам ученых до глубины примерно 16 км земная кора построена на 95 % из магматических и метаморфических пород, из которых на долю магматических пород приходится 60…70 % . При этом около 90 % пород кристаллизуется на глубине, при высоких температурах – 1200 0 – 800 0С, высоком давлении при медленном охлаждении магмы с выделением видимых на глаз минеральных индивидов и возникновением интрузивных пород. Лишь 10 % магмы достигается земной поверхности в виде лавы – излившейся на поверхность и обогащенной газами магмы, проявляется в виде катастрофических извержений вулканов и относительно быстрой ее кристаллизацией на земной поверхности с образованием эффузивных горных пород. Согласно Петрографическому кодексу [4] тип магматических горных пород подразделяется по фациальным условиям образования на два класса.

Таблица 10

Выписка из ГОСТ 25100-2011 «Классификация грунтов».

I Класс. Природные скальные грунты

| Класс | Тип (подтип) | Вид | Подвид * | Разновидности выделяются по следующим свойствам | |

| Скальные (с жесткими кристаллизационными связями между минералами) | Магматические (интрузивные) | Силикатные | Ультраосновные Основные Средние Кислые | Перидотиты, дуниты, пироксениты и др. Габбро, нориты, анортозиты, диабазы, долериты и др. Диориты, сиениты и др. Граниты, гранодиориты, кварцевые сиениты, порфиры и др. | 1) по пределу прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии; 2) плотности скелета грунта; 3) коэффициенту выветрелости, 4) степени размягчаемости; 5) степени растворимости; 6) степени водопроницаемости; 7) степени засоленности; 8) структуре и текстуре; 9) температуре. |

| Магматические (эффузивные) | Силикатные | Ультраосновные Основные Средние Кислые | Пикриты, коматииты и др. Базальты, долериты, порфириты и др. Андезиты, трахиты и др. Риолиты, дациты и др. | ||

| Метаморфические | Силикатные

Карбонатные | Гнейсы, сланцы, кварциты, роговики, скарны, грейзены, березиты, пропилиты, вторичные кварциты, гидротермально измененные грунты и др. Мраморы и др. | |||

| Осадочные | Силикатные | Песчаники, конгломераты, аргиллиты, алевролиты, сцементированные глины Известняки, доломиты, мел, мергели |

| ||

| Кремнистые | Опоки, диатомиты и др. Гипсы, ангидриты и др. | ||||

| Галоидные | Галиты и др. | ||||

|

| Органо-минеральные |

| |||

| Элювиальные | Минеральные | Скальные грунты трещинных зон коры выветривания | |||

| * Приведены наименования наиболее распространенных грунтов. | |||||

Окончание табл. 10

II Класс. Природные дисперсные грунты

| Класс | Подкласс | Тип | Подтип | Вид | Подвид | Разновидности – по следующим свойствам |

| Дисперс- | Несвяз- | Осадочные | Флювиальные, ледниковые, эоловые, склоновые и др. | Минеральные | Крупнообломочные грунты Пески | 1) гранулометрическому составу (крупнообломочные грунты и пески); 2) числу пластичности и гранулометрическому составу (глинистые грунты и илы); 3) степени неоднородности гранулометрического состава (пески); 4) показателю текучести (глинистые грунты); 5) относительной деформации набухания без нагрузки (глинистые грунты); 6) относительной деформации просадочности (глинистые грунты); 7) коэффициенту водонасыщения (крупнообломочные грунты и пески); 8) коэффициенту пористости (пески); 9) степени плотности (пески); 10) коэффициенту выветрелости (крупнообломочные грунты); 11) коэффициенту истираемости (крупнообломочные грунты); 12) относительному содержанию органического вещества (пески и глинистые грунты); 13) степени разложения (торфы); 14) степени зольности (торфы); 15) степени засоленности; 16) относительной деформации пучения; 17) температуре |

| Органо- минеральные | Заторфованные пески | |||||

| Элювиаль- ные | Образованные в результате выветривания: физического, химического, биологического | Минеральные и органо- минеральные | Крупнообломочные породы и пески обломочных и дисперсных зон коры выветривания и почвы | |||

| Связные - глинистые (водно-коллоидные обратимые связи) | Осадочные | Флювиальные, ледниковые, эоловые, склоновые и др. | Минеральные | Глинистые грунты | ||

| Органо- минеральные | Илы. Сапропели. Заторфованные глинистые грунты и др. | |||||

| Элювиаль- ные | Образованные в результате выветривания: физического, химического, биологического | Минеральные и органо- минеральные | Глинистые грунты дисперсных зон коры выветривания и почвы |

1. Класс плутонических или интрузивных, или глубинных (абиссальных) горных пород, отличаются полнокристаллическими структурами и массивными, плотными текстурами, что объясняется длительной и медленной кристаллизацией магмы в недрах земной коры на глубинах более 2 – 3 км при относительно постоянных физико-химических условиях.

2. Класс вулканических или эффузивных пород отличаются скрытокристаллическими, стекловатыми и порфировыми структурами и пузырчатыми или пористыми плотными текстурами, образовались при относительно быстрой кристаллизации магмы – лавы на поверхности Земли.

Классы пород подразделяются на подклассы. Интрузивные – на абиссальные (кристаллизуются на глубинах десятки км) и гипабиссальные или полуглубинные породы, образовавшиеся на глубинах менее 2…3 км. Последние характеризуются промежуточными свойствами пород с преобладание порфировидных структур и залеганием в виде малых интрузий – даек, жил, силл (см. рис. 3). Эффузивные породы подразделяются на кайнотипные и палеотипные. Первые – это относительно молодые – с возрастом до 70 млн. лет, породы пузырчатой текстуры и скрытокристаллических и порфировых структур, а вторые – более древние, когда-то перекрывавшиеся молодыми эффузивными и осадочными породами, отличаются более плотной, иногда рассланцованной, миндалекаменной текстурами, а также тонкокристаллической и порфировой структурами. Влияние структур магматических пород и структурных связей между минералами на их прочность приводится в табл. 8 и 9.

Таким образом, отличить интрузивную породу от эффузивной породы можно по строению: структуре и текстуре. Для интрузивных пород кроме выше перечисленных характерна порфировидная структура – неравнокристаллическое строение породы, когда на фоне полнокристаллической структуры выделяются еще более крупные вкрапленники минералов (порфиры), которые первыми кристаллизовались из магмы. Для эффузивных кайнотипных, иногда палеотипных горных пород - порфировая структура - основная масса породы имеет скрыто-тонко-кристаллическую (афанитовую или стекловидную) структуру, на фоне которой выделяются крупные вкрапленники минералов (порфиры) размером от 1 и более мм.

Все классы магматических пород далее подразделяются по вещественному – минеральному и химическому, составу в зависимости от содержания кремнезема (SiO2) на четыре группы: ультраоснóвные, оснóвные, средние и кислые. Считается, что горные породы определенного состава кристаллизовались из магм соответствующего химического состава. Соответственно от состава магмы зависит минеральный состав горных пород – качественное и количественное содержание породообразующих минералов, а также их цвет. При этом у каждой интрузивной породы имеется свой эффузивный аналог, т.е. порода с аналогичным минеральным составом и соответственно цветом. Упрощенная классификация магматических горных пород приводится в табл. 11. Подробнее о магматических горных породах, формах залегания, особенностях распространения в земной коре и их значении, связи с ними руд металлов рекомендуется прочитать в других учебниках и пособиях [1, 2, 8, 10].

В целом, магматические горные породы, имеющие ионно-ковалентные виды жестких структурных химических связей, как грунты характеризуются высокой механической прочностью, и являются надежным основанием для различных зданий и сооружений и качественным строительным материалом. Однако полиминеральный состав, пестрая и разноцветная окраска этих пород способствуют их разрушению (выветриванию) на земной поверхности и вблизи нее. Образующиеся и пересекающие их системы трещин, с одной стороны, снижают качество строительных материалов, а с другой, облегчают их разработку и способствуют фильтрации подземных вод. Прочность и устойчивость грунтов зависит также и от структур и текстур горных пород (см. табл.8 и 9).

Таблица 11

Классификация и определитель магматических горных пород

| Состав горных пород | Классы и виды горных пород | |||

| Группы по содержанию SiO2, % | Породообразующие минералы, % | Глубинные (интрузивные), массивные и полнокристаллические | Излившиеся (эффузивные) | |

| Измененные – Плотные, тонко-мелкокристаллические, порфировые | свежие - пористые, пузырчатые, скрытокристаллические | |||

| Кислые (78–65) | Кварц (25–40), полевые шпаты (45–70), слюда+роговая обманка (3–10) | Граниты Аляскиты | Кварцевый порфир* | Риолит (липарит*) |

| Средние (64–54) | Полевые шпаты (70–90), роговая обманка + биотит (10–20), кварца (5–10) | Сиениты | Порфир* | Трахит |

| Плагиоклазы (60–70), авгит+роговая обманка+ биотит (5–40), кварца (5–10) | Диориты | Порфирит* | Андезит | |

| Оснóвные (53–45) | Плагиоклазы (40–50), авгит (50–60), оливин | Габбро Лабрадорит | Диабаз* (порфирит базальтовый) | Базальт |

| Ультраоснóв ные (30–45) | Авгит | Пироксениты | – | – |

| Авгит, оливин | Перидотиты | – | – | |

| Оливин, хромит | Дуниты | – | – | |

* Устаревшие названия, которые не используются согласно современному Петрографическому кодексу [4]

Дата: 2019-02-25, просмотров: 497.