Понять характер средневековой науки можно, лишь раскрывая всю систему средневекового теологического миросозерцания, конституирующими элементами которого выступали универсализм, символизм, иерархизм, телеологизм. Охарактеризуем их.

| ' Бицилли П. Элементы средневековой культуры. Одесса, 1919. С. 2. |

| 3 Философия науки |

Универсализм. Специфической чертой средневекового мышления было некое тяготение к всеобъемлющему познанию, стремление «охватить мир в целом, понять его как некоторое законченное всеединство»1-. Причины этого заключались в том, что в качестве нормативной в средневековье функционировала описанная выше античная гносеологическая модель «подлинного» — всеобщего, аподиктичного — знания, получившая солидное обоснование на новом социокультурном и мировоззренческом материале. Фактическим обоснованием этой модели выступало представление о единстве космоса и человека, заключавшееся в их генетической (креационистской) общности, из чего вытекало: знать способен только тот, кто проник в суть божественного творения, — поскольку же оно универсально, всякий, знавший его, знал все; соответственно не знавший его, вообще не мог ничего знать. Естественно, в такой парадигме не находилось места частичному, относительному, незавершенному или неисчерпывающему знанию; знание могло быть либо универсальным, либо никаким.

Символизм. Символизм как компонент средневекового миросозерцания был в полной мере всеобъемлющим: он охватывал как онтологическую, так и гносеологическую сферу. Истоки «онтологического символизма» можно понять, учитывая радикальность установок креационизма. Будучи сотворенной, всякая вещь — от пылинки до природы в целом — лишалась статуса онтологической основательности. Ее существование, определяемое неким верховным планом, не являясь независимым, не могло не быть символичным: оно лишь воспроизводило, воплощало, олицетворяло скрытую за ним фундаментальную сущность, несовершенным прототипом, дубликатом которой оно являлось.

Онтологическая формула «все отмечено печатью всевышнего» в качестве гносеологического эквивалента порождала формулу «все исполнено высшим смыслом», которая в свою очередь предопределяла концептуализацию действительности на основе возрожденной мифологической, крайне символической типологии «причина— значение». Корни «гносеологического символизма» средневековья уходят в известное новозаветное: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово здесь — орудие творения, онтологическая стихия. Но не только. Переданное человеку, оно выступало и универсальным орудием постижения творения, средством реконструкции божественных творческих актов.

В силу прямого отождествления понятий с их объективными аналогами, повсеместного гипостазиса лингвистических структур вопрос о химерах, фикциях не возникал: все, выразимое в языке, мышлении, понятии, слове, присуще действительности. Реалистический изоморфизм понятий и объектов действительности обусловливал своеобразное тождество онтологического и гносеологического, которое выступало условием возможности знания.

Учитывая генетическую фундаментальность понятия по отношению к действительности, владение, обладание им вместе с тем означало владение исчерпывающим знанием о действительности, производной от понятия. В соответствии с этим процесс познания вещи заключался в обращении к исследованию понятия, ее выражающего, что определяло сугубо книжный, текстовой характер познавательной деятельности. Поскольку же наиболее представительными текстами, к тому же освященными непогрешимым божественным авторитетом, выступали святые тексты, идеалом, инструментом познания представлялась экзегетика — искусство истолкования святых писаний, этих предельных резервуаров всех возможных знаний.

Иерархизм. «Все «вещи видимые» обладают свойством воспроизводить «вещи невидимые», быть их символами. Но не все в одинаковой мере. Каждая вещь - - зеркало, но есть зеркала более, есть менее гладкие. Уже одно это заставляет мыслить мир как иерархию символов»1. Символы подразделялись на «высшие» и «низшие», принадлежность к которым определялась приближенностью или удаленностью от бога на основе оппозиции небесного (непреходящего, возвышенного) — мирского (бренного, тленного, твар-ного). Так, вода «благороднее» земли, воздух «благороднее» воды и т. п.

Телеологизм. Атрибутом средневекового миросозерцания былтелеологизм, заключающийся в истолковании явлений действительности как существующих по «промыслу божию» для и во имя исполнения каких-то заранее предуготовленных ролей. Так, вода и земля служат растениям, которые в силу этого более благородны, занимают в иерархии ценностей более высокие места. Растения в свою очередь служат скоту.

Логическим финалом, естественным завершением телеологизма был антропоцентризм. Ибо, как в свое время подметил А. Шопенгауэр, формула «ничто не существует напрасно» подразумевает формулу «существует то, что полезно человеку».

| 1 Бицилли П. Элементы средневековой культуры. Одесса, 1919. С. 34. |

На основе антропоцентризма складывался геоцентризм. Человек в Средневековье представлялся существом сугубо амбивалентным: с одной стороны, он — венец творения, воплощение божеского, созданный по образу и подобию верховного творца, с другой стороны, он — плод искушений дьявола, греховная тварь. Человек постоянно выступал объектом борьбы, средоточием противоборства высших альтернативных сил мира — Бога и дьявола. В связи с этим вопрос реальной судьбы человека был вопросом вопросов. Последнее, конечно, укрепляло телеологизм. Если учесть, что «ради разрешения этого вопроса Бог... снизошел на Землю, чтобы в образе человека претерпеть за род человеческий проклятие греха — смерть и этой жертвой преодолеть грех и ад», то следовательно, «мир без человека немыслим, так как без него он был бы бесцелен»1. Однако не менее принципиально то, что местом действия всемирной драмы избиралось место жительства человека — Земля. Не что-нибудь, а именно она «представляла собой сцену, на которой происходило взаимодействие Бога, дьявола и человека». Именно «на ее поверхности сходились столь резко разделенные до тех пор стороны» и разыгрывали здесь великую «божественную комедию» искупления»2.

Оценка перечисленных выше опорных элементов средневекового миросозерцания позволяет сделать некоторые выводы применительно к вопросам познания.

Во-первых, деятельность человека в эпоху Средневековья предпринималась в русле религиозных представлений — вне церкви ничто не имело прав на гражданство. Противоречащее религии запрещалось специальными декретами. Реймский собор 1131 г. наложил запрет на изучение юридической и медицинской литературы. Второй Латеранский собор 1139 г., Турский собор 1163 г. и декрет Александра III подтвердили это запрещение и т. д.

Воззрения на природу проходили цензуру библейских концепций. Так, проводя идею подчиненного характера физики относительно метафизики, Винцет де Бове в «Зерцале истории» утверждал, что наука о при-

1 Эйкен Г. История и система средневекового миросозерцания. СПб., 1907. С. 544.

2 Там же.

роде «имеет своим предметом невидимые причины видимых вещей» и т. п. Обобщенную доктрину познания Средневековья разработал Фома Аквинский, который, приводя к единому знаменателю многочисленные частные теологические предписания к познанию, в качестве центральной максимы выдвигал: «...созерцание творения должно иметь целью не удовлетворение суетной и преходящей жажды знания, но приближение к бессмертному и вечному».

Подобные установки, усиливая элемент созерцательности, настраивали познание на откровенно мистический теологический лад, что не только препятствовало его поступательному развитию, но и определяло регресс или, во всяком случае, стагнацию. Так, Средневековье отказалось от прогрессивной теории возникновения природы античных атомистов только потому, что процесс этого возникновения рассматривается как случайный (демокритовская апроноэсия), а не фатальный, соответствующий божественному промыслу. Другим рельефным тому примером служил опыт медицины, где за бортом реальной практики оказались ранее накопленные знания и где в качестве общепринятых использовались не собственно медицинские (то же анатомирование, без которого невозможна хирургия, как величайший грех предано анафеме), а мистические средства — чудотворство, молитва, мощи и т. п.

Во-вторых, в средневековой картине мира не могло быть концепции объективных законов, без которой не могло оформиться естествознание.

Причина взаимосвязанности, целостности элементов мира усматривалась средневековым умом в Боге. Мир целостен постольку, поскольку есть Бог, его сотворивший. Сам по себе мир бессвязен: устрани Бога — он развалится. Ибо всякий объект утратит естественное место, отведенное ему Богом в иерархии вещей. Так как объект определялся в отношении к Богу, а не в отношении к другим естественным объектам, не находилось места идее вещности, объективной общемировой связности, целостности, без чего не могло возникнуть ни понятие закона, ни, если брать шире, — естествознание.

В-третьих, в силу теологически-текстового характера познавательной деятельности усилия интеллекта сосредоточивались не на анализе вещей (они были вытеснены из контекста рассмотрения), а на анализе понятий. Универсальным методом служила дедукция, осуществлявшая субординацию понятий, которой соответствовал определенный иерархический ряд действительных вещей. То, что логически выводилось из другого, уже мыслилось как реально подчиненное этому другому, как стоящее «за ним» по «достоинству», а такого рода последовательность, в свою очередь, смешивалась с последовательностью временной, онтологической. Поскольку манипулирование понятиями замещало манипулирование объектами действительности, не было необходимости контакта с последними. Отсюда принципиально априорный, внеопытный стиль умозрительной схоластической науки, обреченной на бесплодное теоретизирование.

Однако взгляд на Средневековье как на интеллектуальное кладбище человечества был бы поверхностым. Хотя культура Средневековья не знала науки в современном понимании, в ее недрах успешно развивались такие специфические области знания — мы не решаемся называть их наукой, — которые подготовили возможность образования науки в более поздний период. Имеются в виду астрология, алхимия, ятрохимия, натуральная магия. Примечательно то, что, представляя собой противоречивый сплав априоризма, умозрительности и грубого, наивного эмпиризма, опытом своего функционирования эти области знания исподволь разрушали идеологию созерцательности, осуществляя переход к опытной науке. Опыт функционирования этих дисциплин справедливо расцениваемый как промежуточное звено между техническим ремеслом и натурфилософией, уже заключал в себе зародыш будущей экспериментальной науки.

Как отмечалось выше, предпосылкой науки является выделение объективных закономерных ситуаций, получающее опытную апробацию. В Античности этому препятствовала созерцательность, чем объясняется невозможность оформления там эмпирически обоснованной науки. В средневековье препятствием этому служила та же созерцательность, имеющая, правда, в отличие от античности сугубо религиозную, теологическую подоплеку. В связи с этим интересно, что опыт натуральной магии противоречил или, по крайней мере, не состыковывался с религиозно-мистической созерцательностью как некоей идеологической доминантой. В самом деле: религия в общем смысле представляет попытку культовым способом воздействовать на свободную волю бога с целью достичь каких-то результатов (с принципиальной точки зрения религия есть апелляция к «скрытым параметрам», упрочивающим детерминацию поведения верующих). Уповая на бога и основываясь на вере, религия, естественно, не поставляет гарантий эффективности этих воздействий.

Подобно религии, натуральная магия также представляет собой попытку воздействовать на бога с целью получить заранее запланированные результаты, однако уповает при этом не на его свободную волю, а на некоторую эмпирическую методику. Поэтому, если религия далека от того, чтобы предполагать ориентацию деятельности на выявление эмпирически обоснованных законов, натуральная магия уже не может не предполагать подобную ориентацию, она отличается от религии эффективным характером, который обеспечивается лишь опытной апробацией абстрактно-мыслительного содержания. Последнее сближает магию с наукой, одновременно разобщая ее с религией.

Конечно, момент этот не следует преувеличивать. По точной характеристике В.Л. Рабиновича, «средневековый рецепт как особая форма деятельности... не просто сумма предписаний... но такая форма деятельности, в которой словесно-заклинательно предвосхищается, осуществляется сама эта деятельность»1. Другими словами, магическая деятельность еще не может рассматриваться как некультовая. В действительности она сопровождалась мистическими духовными обря-

' Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979. С. 68.

дами, освящалась обильными молитвами (культ слова) и т. п., представляя вполне экстатическое, оргиастичес-кое ремесло. Но в то же время она уже не может рассматриваться как всецело культовая — во всяком случае она включает структуры, гносеологически весьма перспективные, имея в виду их возможность (чего ранее не было) трансформироваться в экспериментальную науку. Вот почему та же алхимия, «которая до. конца сохранила тесную связь с магией, могла спокойно перейти в химию»1.

Более подробно проиллюстрируем нашу мысль на примере астрологии.

Согласно идеологическим установкам средневековья перипетии человеческого существования, происходящее на Земле, представляющей средоточие Вселенной, развивается по «звездной книге». Все по-дответственно своему светилу, знаку зодиака, определяющему его судьбу, предназначение. Раскрыть связь микро- и макрокосмоса и входило в компетенцию астролога, который, деля эклиптику на 12 «астрологических домов», символизирующих перипетии жизни, анализировал, «части каких знаков зодиака попали в какие дома и в каких домах находятся Солнце, Луна и планеты»; так как «каждый знак зодиака и каждое из указанных светил» связывались с точки зрения благоприятствования с судьбой рассматриваемого вопроса, «на основании того, в какие дома и какие знаки зодиака и светила попали»2, делался вывод, осуществлялись предсказания.

| Мейерсон Э. Тождественность и действительность. СПб., 1912. С. 6. 2 Розенфельд Б.А., Рожанская М.М., Соколовская З.К. Абу-р-Рай-хан-ал-Бируни. М., 1973. С. 23. |

Во всей этой, на первый взгляд, целостно-фидеистической деятельности тем не менее просматриваются два относительно автономных пласта. Первый — установить положение планеты на небесном своде применительно к произвольной точке времени — представляло по сути дела внутринаучную задачу, стимулирующую как эмпирические (тщательные наблюдения за движениями планет), так и теоретические (создание моделей планетных движений) исследования, составившие в будущем ядро астрономии. Второй — интерпретация установленного положения планеты на небесном своде как связанного с точки зрения благоприятствования (неблагоприятствования) с судьбой определенного вопроса — представляла фиктивную, псевдонаучную задачу, возникавшую лишь в рамках символичес-ко-теологического истолкования действительности на основе типологии «причина — значение». Если характеризовать гносеологическую сущность этого пласта более тщательно, обращаясь при этом к данным современной науки, необходимо отметить следующее.

Идея зависимости жизни, естественных процессов в пространственно-временном континууме от космических факторов получила в современной науке солидное обоснование. Это относится в первую очередь к концепции цикличности и ритмичности природных явлений.

Сама по себе идея зависимости земных событий от космических, далеко не беспочвенная, рациональная, позволяет на основании данных о движении планет осуществлять прогностическую деятельность. В каком же смысле можно говорить об обоснованности прогнозов астрологов? Анализ прогностической деятельности астрологов показывает, что она не имеет необходимого и достаточного рационального обоснования. В лучшем случае астролог мог руководствоваться эмпирическими обобщениями, позволяющими осуществлять прогноз будущего, как, например, в случае индикаторных законов. Скажем, вполне допустим вывод, идущий от эмпирических наблюдений над периодами констелляций, что последние неблагоприятны для событий земной, человеческой жизни. Разумеется, астролог не мог знать причин этого (констелляции вызывают неравенство сил тяготения, обусловливают возрастание солнечной активности и т. п., что отрицательно сказывается на всем живом), но он мог пользоваться эмпирически установленными данными на этот счет, применяя их как индикаторный закон, подобно тому как всякий, не зная медицины, оценивает состояние здоровья по показаниям термометра. Однако важно то, что рациональные предсказания от такого рода обобщений могли иметь лишь самую общую неопределенную форму. Во всяком случае, рационально они никак не могли быть индивидуализированы, т. е. распространены на единичные локализованные в конкретных точках пространства-времени события. Поэтому правильной оценкой деятельности астрологов является оценка их деятельности как мистической, которая лишь заключала в себе отдаленную предпосылку научной деятельности, учитывая ее, во-первых, в принципе эмпирический характер, а во-вторых, неявную ориентацию на чисто астрономическую задачу: уметь определять положения планет на небесном своде для произвольной временной точки.

Проделанный анализ позволяет прийти к следующему заключению. В истории европейской культуры, в истории мировой мысли средневековая культура выступает феноменом совершенно специфическим. Если пытаться выразить эту специфику одним словом, то это будет противоречивость, — амбивалентность, внутренняя неоднородность. С одной стороны, Средневековье продолжает традиции Античности, свидетельством чему являются такие мыслительные комплексы, как созерцательность, интенция на постижение общего безотносительно к единичному, склонность к абстрактно-умозрительному теоретизированию, принципиальный отказ от опытного познания, признание примата универсального над уникальным, стабильного над становящимся, надличностного над личностным и т. п. С другой стороны, Средневековье порывает с традициями античной культуры, «подготавливая» переход к совершенно иной культуре Возрождения. Подтверждением этого выступает значительный прогресс алхимии, астрологии, ятрохимии, натуральной магии, имеющих «экспериментальный» статус. Будучи интегрированы воедино, эти моменты и обусловливали противоречивость средневековой культуры, которая для судеб науки имела едва ли не решающее значение. Дело в том, что, сохраняя, гальванизируя навыки работы с идеализированными конструкциями, взращенными в антич-

Глава 3. Наука в Срвднввекввье

ной натурфилософии, именно в этот период исследующее мышление направляет свою работу «в русло достижения практических эффектов». А это составляло решающее условие возможности оформления научного естествознания. Подчеркиваем, именно условие, ибо самому научному естествознанию было не суждено оформиться в эпоху Средневековья. Препятствием тому служил ряд причин.

| 1 Гессен Б.М. Социально-экономические корни механики Ньютона. М.-Л., 1963. С. 20. |

1. Средневековая культура не знала идеи самодостаточности природы, управляемой естественными объективными законами: поскольку природа есть нечто сотворенное, она управляется волей творца. Для изменения этой парадигмы требовались существенные идейные сдвиги во всей системе миро-видения, которые произошли много позже в связи с утверждением разрушающих монополию теологического креационизма деизма (Ньютон, Вольтер) и пантеизма (Спиноза).

2. Созерцательный, теологически-текстовой характер познавательной деятельности, который был настолько самодовлеющим, прочно укорененным в культуре, что даже во времена Галилея выступал мощным мировоззренческим фактором, сдерживающим прогресс опытной науки. Чтобы убедиться в серьезности, действенности этого обстоятельства, достаточно вспомнить заявление перипатетика, который на приглашение Галилея посмотреть в телескоп и воочию убедиться в наличии пятен на Солнце отвечал: «Напрасно, сын мой. Я дважды прочел Аристотеля и ничего не нашел у него о пятнах на Солнце. Пятен нет. Они происходят либо от несовершенства твоих стекол, либо от недостатка твоих глаз»1.

3. Полумистический, со значительным удельным весом вербального элемента (поборники натуральной магии верили в таинственную силу словесных заклинаний) характер «опытной» деятельности в науке. Конкретные методики натуральных магов не представляли еще эксперимента в общепринятом смысле слова — это были скорее чудодействия, нацеленные на вызывание духов, потусторонних сил, сверхприродных могуществ. Говоря строго, средневековый ученый оперировал не с вещами, а с силами, за ними скрытыми, — с их «идеальными» формами, праэлементами. Акты опытного познания развертывались как ритуальные действа, направленные на контакт с потусторонним миром: в силу вездесущего символизма мир средневекового человека был двухмерен, а ученый функционировал как двухмерный субъект. 4. Качественный характер знания. «Средневековая наука, — отмечает Э. Мейерсон, — не подвластна понятию количества, и в этом именно заключается ее коренное отличие от современной науки»1. Основу картины мира средневековья составляла качественная онтология — теория неоднородного и анизотропного пространства Аристотеля, узаконивавшая «естественную» диалектику стихий и утверждавшая привилегированность различных точек и направлений движений в пространстве. Не менее качественными были и гносеологические установки — мы имеем в виду традиционную для средневековья доктрину наивного реализма, некритически отождествлявшего субъективное с объективным (формула esse in intellectus — esse in re) и в конечном счете препятствовавшего адекватному познанию. Качественный характер науки, разделение сущности — essentia и существования —- existential, вещественное моделирование обусловливали невозможность образования понятия закона, подменяя представление о естественно-объективно-необходимо-связанной действительности телеологическим представлением об антропоморфической каузальности (учение Аристотеля о четырех причинах).

| 1 Мейерсон Э. Цит. соч. С. 6. |

Ввиду этого средневековая наука лишь ступень к подлинной науке. Глубоко неправы те, кто, подобно

Глава 3. Наука в Срвдневвковьв

Дюгему и Кромби, помещает точку отсчета науки (имеется в виду эмпирически обоснованная наука) в эпоху средневековья, превознося деятельность натуральных магов, в частности, Парижской (Буридан, Орем и др.) и Оксфордской (Р. Бэкон, Р. Гроссетесте и др.) школ. Хотя в отдельных эмпирических результатах представители этих школ и предвосхитили некоторые из последующих достижений классической науки, они не могут квалифицироваться как основоположники ее творческого метода. Ибо наука Р. Бэкона и др., как справедливо подчеркивает Л. Торндайк, «придавала особое значение обработке чудес» и не выходила за рамки фидеистической деятельности. Отсчет экспериментальной науки от Парижской или Оксфордской школы представляет пример антиисторизма в анализе феномена науки, ничем не оправданную подгонку фактических данных под априорную исследовательскую конструкцию. Подлинная экспериментальная наука возникла в период Нового времени, а исходным пунктом и точкой отсчета ее является Галилей.

КЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА

Процессами, которые сопутствовали формированию научного естествознания в период Нового времени, с нашей точки зрения, были следующие: крушение архаичной антично-средневековой космософии под напором набиравшей силу натуралистической идеологии; соединение абстрактно-теоретической (умозрительно-натурфилософской) традиции с ремесленно-технической; аксиологическая переориентация интеллектуальной деятельности, вызванная утверждением гипотетико-дедуктивной методологии познания.

Крушение аашно-среашшвой шмосори

Для простого перечня причин той интеллектуальной революции, которая разрушила антично-средневековую концепцию мира и привела к оформлению научного естествознания, потребовалось бы целое исследование, изучающее и производственный прогресс, и социально-политическое разложение феодального общее гва, и реформацию, разъедающую монолитность церковной идеологии, и пуританизм, сыгравший определенную роль в становлении рационализма, и процесс укрепления института абсолютной монархии, и упрочение гелиоцентризма, опровергавшего теологическую концептуализацию явлений действительности через оппозицию «небесного-мирского», что сдерживало поступательное развитие познания, и возрождение античных традиций работы с натурфилософскими иде-ализациями, и протестантскую этику, пропагандировавшую идею личной инициативы, и многое другое.

Поэтому выделим лишь главное. С нашей точки зрения, основу естественно-научной идеологии, ориентировавшей на получение знания о «безличных, слепых, репродуктивных, самоопределяющихся бытийных автоматизмах, которые возникают между воздействующими друг на друга объектами1, составляли следующие представления и подходы.

Натурализм. Укреплению идеи самодостаточности природы, управляемой естественными, объективными законами, лишенной примесей антропоморфизма и телеологического символизма, а также концептуализируемой на основе типологии «причина-следствие», а не «причина-значение», способствовали два обстоятельства.

Первое — разработка таких нетрадиционных теологических концепций, как пантеизм (Спиноза) и деизм (Ньютон, Вольтер, Шаррон). Растворение бога в природе, представлявшее в то время, несомненно, форму атеизма, приводило, с одной стороны, к тому, что пантеистическому богу было трудно молиться, а с другой стороны — к своеобразной эмансипации природы, которая по своему статусу не только становилась «однопорядковой» богу, но и — в условиях концентрации познавательных интересов на вопросах естествознания — приобретала явное превосходство над ним. Деизм же уже фактически утверждал возможность естественных объективных законов, ибо дифференцировал творение как супранатуральный акт и натуральные принципы существования сотворенного. Изучение первого (причины мира) составляло вотчину метафизики, а изучение второго (автономно существующего мира как следствия) — физики, причем между одним и другим не находилось общих точек соприкосновения («физика — бойся метафизики!»).

| 1 Науковедение и история культуры. Ростов. С. 78. |

Второе — развитие медицины, физиологии, анатомии и т. п., которое укрепляло идею «тварности» человека, его единства с органической и неорганической природой («человек — вещь во множестве вещей») и которое разрушало антропоцентристские телеологические иллюзии о некоей привилегированности человека в мире.

Раздел I. Рентные зтаны развитии науки

Комбинаторностъ. Это мировоззренческий-подход к вопросам структуры действительности, противоположный доминировавшему ранее символически-иерархическому подходу. Согласно ему, всякий элемент мира представлялся не в виде некоего качественного целого, органически связанного с другими подобными це-лостностями во всеохватывающую и всепроникающую тотальность, а в виде набора форм разной степени существенности и общности. Суть этого подхода передают следующие слова Галилея: «...никогда я не стану от внешних тел требовать что-либо иное, чем величина, фигуры, количество... движения... я думаю, что если бы мы устранили уши, языки, носы, то остались бы только фигуры, число и движение». Подобную позицию разделяли (спор о первичных и вторичных качествах) Локк, Гоббс, Декарт, Спиноза и др. На этой основе устанавливалось своеобразное единство мира, понимаемое как общность его форм, что разрушало качественный взгляд на мир как на неограниченное много- и разнообразие. Разнообразие действительности отныне описывалось в терминах механической комбинаторики нескольких фундаментальных форм, ответственных за известные качества. Отсюда, знать действительность означало знать правила сочетаний форм. Последнее определяло такие специфические черты новой идеологии, как инструментальность и механистичность, сыгравших видную роль в процессе оформления естествознания как науки.

Квантитативизм. На основе комбинаторности развился квантитативизм — универсальный метод количественного сопоставления и оценки образующих всякий предмет форм: «познать— значит измерить». Значительный импульс прогрессу методов подведения форм под количественное описание придала разработка Декартом и его последователями (де Бон, Шутен, Слюз, де Витт, Валлис и др.) аппарата аналитической геометрии, где обосновывалась идея единства геометрических форм и фигур, объединенных формальными преобразованиями. В связи с этим «пространственные формы... которые в своей индивидуальности даже боготворились греками, рассматривавшими их как некоторые индивидуальные сущности... были развенчаны и сведены к ряду некоторых простейших и всеобщих соотношений»; это и позволяло «единообразно рассмотреть все царство индивидуальностей»1.

Существенным представляется то, что качества, которые ранее не могли быть соизмерены на единой основе (Аристотель в силу «качественного» стиля мышления не мог создать теорию стоимости, хотя вплотную подошел к этому), теперь оказались соизмеримыми, что учреждало картину унитарного — гомогенно-количественного, а не иерархизированного — гетерогенно-качественного космоса.

Причинно-следственный автоматизм. Существенный вклад в оформление образа естественной причинно-следственной связности явлений действительности внесли Гоббс, который элиминировал из введенных Аристотелем материальных, действующих, формальных и целевых причин две последние, а также Спиноза, который показал, что, «если бы люди ясно познали весь порядок природы... они нашли бы все так же необходимым, как все то, чему учит математика»2. Эта мировоззренческая позиция, нашедшая активную поддержку во внутринаучном сознании (Галилей, Бойль, Ньютон, Гюйгенс и др.), лишала действительность символически-телеологических тонов и открывала путь для объективно-необходимого закономерного ее описания. Кроме того, следует отметить такой момент, как всемерно упрочившийся в то время монотеистический характер верования, которого не было в античности и который в гораздо большей степени, чем античные идеи долженствования и приказа, способствовал утверждению понятия о единообразно и закономерно детерминируемой действительности.

Аналитизм. У греков «именно потому, что они еще не дошли до расчленения, до анализа природы, — природа еще рассматривается в общем, как одно целое.

; Науменко Л.К. Монизм как принцип диалектической логики. Алма-Ата, 1969. С. 76.

2 Спиноза Б. Избранные произведения: В 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 301.

Всеобщая связь явлений природы не доказывается в подробностях: она является для греков результатом непосредственного созерцания»1. В условиях же Нового времени утверждается совершенно отличный от античного стиль познания, в соответствии с которым познавательная деятельность функционировала не как абстрактно-синтетическая спекуляция, а как конкретно-аналитическая реконструкция плана, порядка и конституции вещей, как умение разлагать их на фундаментальные составляющие. Примат аналитической деятельности над синтетической в мышлении представителей данного периода способствовал формированию системы физической причинности, которая окончательно сложилась и упрочилась с появлением механики Ньютона. До Ньютона подобной системы не существовало. Даже законы Кеплера «не удовлетворяли требованию причинного объяснения», ибо «представляли собой три логически независимых друг от друга правила, лишенных всякой внутренней связи» и относились «к движению в целом», не позволяя «вывести из состояния движения в некоторый момент времени другое состояние, во времени непосредственно следующее за первым»2.

Другими словами, законы Кеплера были интегральными и по своему гносеологическому статусу мало чем отличались от абстрактно-созерцательных формулировок мыслителей Античности. Дифференциальные же законы, а вместе с ними и та единственная форма «причинного объяснения, которая может полностью удовлетворять... физика»3, были впервые созданы в рамках аналитической механики Ньютона.

| 1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 69. 2 Эйнштейн А. Собр. науч. трудов. Т. 4. С. 83. 3 Там же. |

Геометризм. Эта черта мышления, противопоставляемая нами античному физикализму и медиевистско-му иерархизму, оформляется как следствие утверждения гелиоцентризма. Для разъяснения мысли остановимся на истории мировоззренческой ассимиляции последнего культурой того времени. Сам Коперник отчетливо сознавал, что влияние его теории не ограничивается физикой: «...она приведет к переоценке ценностей и взаимоотношений различных категорий; она изменит взгляды на цели творения. Тем самым она произведет переворот также и в метафизике и вообще во всех областях, соприкасающихся с умозрительной стороной знания. Отсюда следует, что люди, если сумеют или захотят рассуждать здраво, окажутся совсем в другом положении, чем они были до сих пор или воображали, что были»1.

| 1 Льоцци М. История физики. М., 1970. С. 86. |

Гелиоцентрическое учение действительно имело огромнейшее идеологическое значение, поскольку за поднятым Коперником чисто физическим вопросом — просто научной задачей скрывалось нечто чрезвычайно важное — уяснение положения человека во Вселенной. Революционной в связи с этим оказывалась прежде всего онтологическая сторона гелиоцентризма. Если антично-средневековая онтология базировалась на учении Аристотеля об анизотропном и неоднородном пространстве, что позволяло формулировать представление о пяти стихиях и, в частности, об эфире как «квинтэссенции бытия», противопоставляемой условиям земного бытия, а на этой основе оформлять антиномии небесного-мирского и т. д., то Коперник основывал свои построения на учении об однородном и изотропном (евклидовом) пространстве, все точки и направления движения в котором равноценны. Поскольку физическое действие в пространстве Коперник связывал не с диалектикой стихий, а с точками сосредоточения материального субстрата вне зависимости от их местоположения, постольку каких-либо качественных онтологических различий между Небом и Землей для него не существовало. Последнее означало образование картины унитарного космоса, развитие которой, затрагавая и вопросы гносеологии, позволяло обосновать доктрину универсальных законов природы. Разработке данных идей коперниканства посвятили себя многие передовые мыслители Ренессанса, но

особенно значительным был вклад, внесенный Г. Галилеем и Д. Бруно. Галилей открыл бесконечное множество неподвижных звезд, которых человек никогда не видел и не предполагал, что наносило смертельный удар по телеологическому учению перипатетиков, приспособленному к католицизму, ибо все эти небесные тела «не могли быть созданы для того, чтобы ночью светить людям»1. Заслуга же Бруно заключалась в том, что активно проводимая им критика телеологического антропоцентризма привела к созданию учения о бесконечной Вселенной, опровергавшего фидеистическую антиномию небесного — земного.

Таким образом, геометризация мира на основе евклидовой теории также стимулировала утверждение картины безграничного однородного, управляемого едиными законами космического универсума. Поскольку вследствие евклидизации мира устанавливалась картина онтологически гомогенной действительности (чему способствовал также факт открытия Галилеем пятен на Солнце), постольку, как писал Спиноза, «законы и правила природы, по которым все происходит и изменяется... везде всегда одни и те же, а следовательно, и способ познания природы вещей... должен быть один и тот же, а именно — это должно быть познанием из универсальных законов и правил природы»2.

Фундаментализм — допущение предельных унитарных основоположений, образующих для познавательного много- и разнообразия незыблемый монолит центр-базис, имплицирующий производные от него дистальные единицы знания.

Финализм — интенция на гомогенную, неопровержимую, самозамкнутую, абсолютно истинностную систему знания.

| ' Мармери Дж. Прогресс науки, его происхождение, развитие, причины и результаты. СПб., 1896. С. 99. 2 Спиноза Б. Цит. соч. С. 82. |

Имперсональность — субъективная отрешенность знания как следствие погружения последнего в область безличного объективно сущего, чуждого индуцируемых познающим субъектом аксиологических измерений.

Абсолютизм — субъект как асоциальный, аисто-ричный, среднетипический познаватель, отрешенное воплощение интеллектуальных способностей обладает талантом непосредственного умосозерцания истин, данных как извечные, неизменные, непроблематизиру-емые регистрации беспристрастного обстояния дел.

Наивный реализм — онтологизация познавательной рефлексии: постулирование зеркально-непосредственно-очевидного соответствия знания действительности, восприятие содержания мыслительных отображений реальности как атрибутивного самой реальности.

Субстанциальность — элиминация из контекста науки параметров исследователя (натурализация познания), рефлексии способов (средства, условия) рефлексии субъектом объекта.

Динамизм — установка на жестко детерминистическое (аподиктически-однозначное) толкование событий, исключение случайности, неопределенности, многозначности'— показателей неполноты знания — как из самого мира, так и из аппарата его описания; ставка на нетерпимый к дополнительности, альтернативности, вариабельности, эквивалентности агрессивно-воинствующий монотеоретизм, навевающий тенденциозную авторитарно-консервативную идеологию всеведения (исчерпывающе полное, вполне адекватное знание не как императив, а как реальность).

Сумматизм — ориентация на сведение сложного к простому с последующей реконструкцией комплексного как агрегата элементарных частей.

Эссенциализм — разрыв явления и сущности, сущности и существования, нацеленность на восстановление за наличной вещностью скрытых качеств, сил, олицетворяющих внутреннюю господствующую, самодовлеющую, преобладающую основу.

Механицизм — гипертрофия механики как способа миропонимания. С античного атомизма до вульгарного физиологического материализма XIX в. господствует редукционистская идеологема о мире-машине и человеке-автомате, которые ввиду этого доступны познанию.

Кумулятивизм — трактовка развития знания как линейного количественного его саморасширения за счет монотонной аддитации новых истин. Симптоматично в этом отношении такое убеждение Гегеля: большая и даже, может быть большая часть содержания наук носит характер прочных истин, сохраняясь неизменной; возникающее же новое не представляет собой изменения приобретенного ранее, а прирост и умножение его1. Отсюда энтелехия познания — достижение все большего уровня систематичности и точности: будущие открытия в детализации наличного знания.

| 1 Гегель Г.В.Ф. Соч. Т. IX. М., 1936. С. 7. |

Теперь можно зафиксировать основные черты нового стиля мышления, который разрушил архаичную антично-средневековую картину мироздания и привел к оформлению вещно-натуралистической концепции космоса, выступающей предпосылкой научного естествознания. Эти черты следующие: отношение к природе как самодостаточному естественному, «автоматическому» объекту, лишенному антропоморфно-символического элемента, данному в непосредственной деятельности и подлежащему практическому освоению; отказ от принципа конкретности (наивно квали-тативистское телесно-физическое мышление Античности и Средневековья): становление принципов строгой количественной оценки (в области социальной — в процессе становления меркантилизма, ростовщичества, статистики и т. д., в области научной — с успехами изобретательства, созданием измерительной аппаратуры — часов, весов, хронометров, барометров, термометров и т. д.), жестко детерминистская причинно-следственная типологизация явлений действительности, элиминация телеологических, организмических и анимистических категорий, введение каузализма; инструменталистская трактовка природы и ее атрибутов — пространства, времени, движения, причинности и т. д., которые механически комбинируются наряду с составляющими всякую вещь онтологически фундаментальными формами; образ геометризированной гомогенно-унитарной действительности, управляемой

Гдана 4. Классическая наука

едиными количественными законами; признание в динамике универсального метода описания поведения окружающих явлений (не вещественные модели, а формальные геометрические схемы и уравнения).

Соединение абстрактно-теоретической (умозрительно шрршоетшк) традиции с ремесленно-технической

Науку конституирует единство эмпирической и теоретической деятельности. Однако в периоды античности и средневековья два эти вида деятельности гносеологически и социально противопоставлены, разобщены. Теоретическая деятельность замыкалась на семь классически свободных искусств — астрономию, диалектику, риторику, арифметику, геометрию, медицину, музыку — и только на них. Эмпирическая деятельность проходила по ведомству механических, несвободных искусств — ремесленничества. Дело доходило до курьезов. Так, теоретическое занятие медициной считалось научным и сводилось к толкованию книг. Практическое занятие медициной — непосредственная терапевтическая деятельность — научным не считалось и квалифицировалось как врачебное дело.

Данное положение, когда теоретические занятия составляли удел абстрактного интеллекта, а эмпирические (опытно-экспериментальные) занятия — удел конкретного ремесла, крайне затрудняло синтез эмпирического и теоретического уровней, а значит, делало невозможным формирование науки. Представители кабинетной учености, не занимаясь экспериментаторством по психологическим обстоятельствам (отсутствие престижности), обрекали себя на бесплодное системосози-дание и схоластическое теоретизирование. Представители же цехового ремесла, не занимаясь вопросами теории по обстоятельствам социальным (сословные барьеры), оказывались не в состоянии перешагнуть рубеж ползучего эмпиризма и беспросветного филистерского невежества. Разрыву этого порочного круга и радикальному изменению ситуации, приведшему к синтезу эмпирической и теоретической деятельности, а вместе с этим — к образованию науки, мы обязаны тем социально-практическим процессам, которые составляли стержень общественной жизни того времени.

Как справедливо указывает Цильзель, наука возникает тогда, когда рушится «барьер между двумя составными частями научного метода... и методы верхнего слоя ремесленников» (эмпирическая деятельность) усваиваются «академически воспитанными учеными»1 (теоретическая деятельность). Подобное и происходит в эпоху Ренессанса в результате обусловленного развитием капитализма бурного прогресса промышленности. Таким образом, синтез эмпирической и теоретической деятельности, абстрактного знания и конкретного умения, осуществленный в эпоху Ренессанса, означал возникновение науки в собственном смысле слова.

Конечно, было бы вульгарным социологизировани-ем процесс вызревания научного естествознания интерпретировать как непосредственное и прямое следствие развития капитализма. С нашей точки зрения, этот (безусловно, социокультурный) процесс детерминировался обществом более опосредованным и сложным образом. Адекватная картина генезиса науки о природе по социокультурной составляющей представляется нам такой.

Оформление естествознания как науки стало возможным лишь в условиях капиталистического товарного производства, породившего ценностную переориентацию познания на получение практически полезного знания. Свидетельством этого служат настроения самих деятелей науки того времени, выраженные, к примеру, Гуком, который заявлял: «Задача науки состоит в изыскании совершенного знания природы, а также свойств тел и причин естественных процессов; эти знания приобретаются не... ради самих себя, а для того, чтобы дать возможность человеку... вызывать и совершать такие эффекты, которые могут наиболее способствовать его благополучию в мире»2. Однако для обра-

' Zilsel Е. The Sociological roots of Science. — Amer. I. Sociology, 1942. Vol. 47. P. 555.

2 Espinass M. Robert Hooke. L., 1959. P. 9.

зования теоретического естествознания самих по себе данных установок недостаточно, поскольку, как уже отмечалось, направленность на достижение прикладных результатов должна сочетаться с использованием мыслительных навыков работы с идеализированными объектами, с идеальным моделированием действительности.

Для объяснения социальных предпосылок возможности сохранения и развития этих навыков недостаточно ссылок на развитие капиталистического производства.

Ключ к пониманию причин сохранения и развития античной деятельности по конструированию идеальных объектов, без которой невозможна наука, заключается в признании особого значения средневековой культуры, сыгравшей исключительную роль в данном отношении. Поскольку для образования естествознания необходим синтез абстрактно-теоретической и опытно-практической деятельности, а он, как было выяснено, не мог произойти в условиях античного рабства, на начальном этапе требовалось, видоизменяя систему производственных отношений, препятствующих указанному синтезу, сохранить принципы деятельности с идеализациями. Нечто подобное и осуществилось в эпоху Средневековья, экономической основой которого было уже не рабство, но феодализм, а интеллектуальной основой — абстрактно-теоретическая деятельность с идеальными конструкциями (теологическая спекулятивная система мира). Данными совершенно своеобразными условиями средневековой культуры и объясняется как дальнейший прогресс «теоретического» исследования природы, так и отсутствие социальных запретов на «опытное» (алхимия, натуральная магия и пр.) ее изучение. Во всяком случае, путь от идеального моделирования действительности к опыту прокладывался именно в то время.

Насколько непростым, продолжительным и трудным был этот путь, можно судить хотя бы по временному показателю — для соединения абстрактно-теоретической (умозрительно-натурфилософской) традиции с ремесленно-технической человечеству потребовалось четырнадцать столетий.

Следовательно, существенной вненаучной предпосылкой оформления научного естествознания наряду с развитием капиталистических отношений явился факт освоения в рамках феодализма античных культурных традиций. Учитывая это, процесс оформления научного естествознания с точки зрения реализации социокультурной детерминации, обеспечившей синтез эмпирической и теоретической деятельности, в самой лапидарной форме может быть реконструирован так.

1. Специфические обстоятельства Средневековья позволили транслировать мыслительные достижения Античности (опыт идеального моделирования действительности) в культуру Ренессанса, тогда как специфические обстоятельства последнего позволили существенно преобразовать эти достижения (данный процесс, как отмечалось, начался уже в эпоху Средневековья — «очаги» опытного естествознания в монастырях) — от установок на поиск гносеологических средств удостоверения результатов естественно-научного поиска до формирования собственно «техногенного» естествознания. Переходными формами эволюционной цепи от умозрительной натурфилософии к эмпирически обоснованному естествознанию являются такие двухмерные, эмпирико-теоретичес-кие феномены, как астрология, алхимия, натуральная магия и т. п., равно как и концепции тогдашних деятелей культуры (Бруно, Р. Бэкон), сочетавших в себе по тем временам буквально несовместимые эмпирические (опытно-экспериментальные) и теоретические (теологически-спекулятивные) взгляды и установки.

2. В дальнейшем благодаря последовательному вытеснению на интеллектуальную периферию фидеистических, теологических и метафизических комплексов (деизм) и все возрастающему стремлению практически эффективизировать научную деятельность (прогресс капиталистических отношений) постепенно образуется новый, ранее не известный интеллектуальный феномен — опирающееся на опыт теоретическое естествознание.

Утверждение гштетш-дедртишй нещшпк дознания

Основу составляющего ядро современного естествознания гипотетико-дедуктивного метода образует логический вывод утверждений из принятых гипотез и последующая их эмпирическая апробация. Под последним понимается процедура, обеспечивающая возможность установления истинности теоретических утверждений в процессе их соотнесения с непосредственно наблюдаемым положением дел.

Если от характеристики гипотетико-дедуктивного метода, лежащего в основании гипотетико-дедуктивной теории, перейти к характеристике последней, то можно сказать следующее. Гипотетико-дедуктивная теория представляет собой дедуктивно оформленное множество предложений, состоящее из синтаксиса и интерпретации. В отличие от логико-математических (формальных) систем естественно-научные гипотетико-де-дуктивные теории всегда интерпретированы, что означает обязательную переводимость (проецируе-мость) их синтаксиса на заданный фрагмент реальности (онтологию), относительно которого выполняются описательные, объяснительные и предсказательные функции теории.

Приоритет введения в науку гипотетико-дедуктивной тактики исследования по праву принадлежит Г. Галилею. Мы имеем в виду прежде всего разработанную им концепцию пустотной механики, базировавшуюся на принципах рациональной индукции и мысленного эксперимента. Чтобы понять существо методологических новшеств Галилея, необходимо хотя бы бегло охарактеризовать аристотелевскую науку о природе, критика которой стимулировала создание Галилеем новой программы строительства естествознания.

Физика Аристотеля включает общую теорию бытия, являющуюся с современной точки зрения конкретизацией традиционной онтологии. Собственно физические проблемы в принятом понимании развиты у Аристотеля слабо, что следует из анализа содержания его немногочисленных произведений, посвященных этим проблемам, в частности — «Физики», «О небе» и

«Механических проблем». Аристотелевская «Физика» представляет общее учение о природе, о первых началах и четырех причинах. «О небе» посвящено вопросам круговых и прямолинейных, «естественных» и «насильственных» движений. «Механические проблемы», по мнению историков, созданные не самим Аристотелем, а его эпигонами, и представляющие собой апокриф, обсуждают задачи в основном технического характера, решение которых построено по единообразному методу рычага.

Стержень физической проблематики у Аристотеля составляет учение о движении, которое первоначально связывалось им с концепцией энтелехии, или философской теорией актуализации. Однако, поскольку такая трактовка движения оказывалась непригодной для решения частных физических задач, Аристотель вынужден был ее конкретизировать. С этой целью он ввел более частные понятия типов движения (перемещение, изменение, возрастание, уменьшение), а затем предложил еще более уточненное понятие изменения положения тела с течением времени (понятие локального движения), которое в дальнейшем специфицировал на естественное и насильственное. Чтобы понять смысл данной дистинкции, следует охарактеризовать аристотелевскую концепцию пространства.

Пространство, по Аристотелю, есть место, граница объемлющего с объемлемым. Тело, снаружи которого имеется объемлющее его тело, находится в месте. В соответствии с учением об элементах земля находится в воде, вода — в воздухе, воздух — в эфире, этот же последний — ни в чем. Исходное местоположение тел обусловливает качественную определенность физических перемещений (локальных движений) в зависимости от природы носителей. Так, огонь естественно, по природе, движется вверх, а вниз — против природы — насильственно; для земли же пребывание наверху — противоположно естественному и т. д. Так как движение тел изначально предопределено характером субстрата, тяжелые тела движутся к центру, легкие — на периферию. Таким образом, пространство Аристотеля, конституированное качественными границами между объектами и средами, гетерогенно, векторизовано; неодинаковость его точек дополняется неравноправностью, неравноценностью перемещений по направлениям, дифференцируемым привилегированными системами отсчета.

Анализ аристотелевской доктрины неоднородного и анизотропного пространства позволяет глубже понять существо его механики. Как справедливо отмечает Либшер, в ней не существует относительности между системами отсчета, ибо не выполняется теорема импульсов: силы там пропорциональны не изменениям импульсов, а самим импульсам. Кроме того, «состояние равновесия свободного объекта есть покой, что выделяет определенную систему отсчета. При наблюдении этого состояния равновесия можно в каждой системе отсчета установить, какую скорость она имеет относительно абсолютно покоящейся системы»1.

В чем гносеологический источник данной естествоведческой позиции Аристотеля? В грубом некритическом эмпиризме и архинаивнейшем реализме: ставя вопрос, как движутся тела на самом деле — in re, Стагирит а) не в состоянии абстрагироваться от эффектов трения; б) вынужден постулировать зависимость скоростей движения от качественных свойств тел, параметров среды.

| 1 Либшер Д.Э. Теория относительности с циркулем и линейкой. М., 1980. С. 31. |

Подобная примитивно-физикалистская трактовка исключает формулировку столь капитальных законов механики, как законы инерции, падения и т. д. (Идейное ядро перипатетической механики составляет закон: движимое движется чем-то — находящий метафизичес кую проработку в доктринах импетуса и антиперистасиса.) Именно против подобной — примитивно-физикалист-ской — постановки вопроса активно выступил Галилей. Он усилил заложенную Коперником многозначительную тенденцию разведения образов (символов) и объектов, содержательного строения знаков (язык науки) и их связи с реальностью. Отправляясь от идей более ранних критиков Аристотеля (Тарталья, Бенедет-

ти, Борро, Пикколомини), Галилей нанес перипатетической платформе наивного реализма (примитивного физикализма) сокрушительный удар.

Уже в первой своей работе, посвященной проблеме движения, сочинении «О движении» (ок. 1590 г.), он подверг критике динамику Аристотеля. В частности, Галилей опроверг перипатетическое учение о естественных и насильственных движениях. Он показал, что если среда движения не воздух, а вода, некоторые тяжелые тела (скажем, бревно) становятся легкими, так как движутся вверх. Следовательно, движения тел вверх или вниз зависят от их удельного веса по отношению к среде, а не от «предназначения». Здесь же Галилей показал беспочвенность того тезиса перипатетиков, что скорости движения тел в менее плотной среде больше, чем в более плотной. Так, тонкий надутый пузырь движется медленнее в воздухе, нежели в воде и т. д.

Позитивная часть физической теории Галилея представлена фундаментальным трудом «Беседы и математические доказательства». В нем Галилей обращается к анализу изохронности качаний маятника. Он вывел, что разные по весу, но одинаковые по длине маятники совершают колебания одинаковой продолжительности. Но движение маятника сводится к падению тела по дуге круга. Отсюда следует, что сила тяжести в одинаковой мере ускоряет различные падающие тела. Значит, если отвлечься от сопротивления среды, все тела при свободном падении должны иметь одинаковую скорость.

Параллельно Галилей проводит опыты с катанием тел по наклонной плоскости и здесь же находит подтверждение мысли о равномерном ускорении различных тел силой тяжести. Однако доказательность этих опытов не являлась стопроцентной, поскольку проявление закона действия силы тяжести видоизменялось действием внешних причин. Для устранения данного недостатка следовало четко зафиксировать природу этих видоизменений. Последнее требовало радикальной переформулировки оснований господствовавшей перипатетической динамики, приспособленной к анализу эмпирически регистрируемых движений. Что же предпринял Галилей?

Он выработал особую исследовательскую тактику, предписывавшую проводить изучение не эмпирического, а как бы идеального, теоретического движения, описываемого аппаратом математики. В соответствии с этим новая, развиваемая Галилеем динамика условно распадалась на две части. В первой требовалось путем логического вывода получить законы движения в «чистом виде». Во второй, органически связанной с первой, требовалось осуществить опытное оправдание полученных в первой части абстрактных законов движения.

Развивая новую динамику, Галилей подверг критике перипатетический тезис «нет действия без причины», трактовка которого распространялась лишь на состояния покоя. А именно: всякое тело не переходит из состояния покоя в состояние движения без действия дополнительной силы. При этом перипатетики полагали, что прекращение движения связано с действием эмпирических условий (трение, сопротивление среды) в случае прекращения действия движущей силы. В эту трактовку Галилей вносит существенную поправку: ни одно тело не изменяет скорости ни по величине, ни по направлению без действия дополнительной силы. Другими словами, раз получив импульс, по прекращении действия силы тело продолжает движение с постоянной скоростью без учета сопротивления среды и эффектов трения. Последнее революционизировало не только сферу науки, фактически отмечая действительное начало физики (закон инерции), но и сферу гносеологии, разрушая наивно-физикалистские воззрения Аристотеля. Оценивая гносеологическое значение разработанного Галилеем метода идеального моделирования действительности, А. Эйнштейн и Л. Инфельд квалифицируют его как одно «из самых важных достижений в истории человеческой мысли», которое «учит нас тому, что интуитивным выводам, базирующимся на непосредственном наблюдении, не всегда можно доверять, так как они иногда ведут по ложному следу»1.

' Эйнштейн А. Собр. научн. трудов. Т. 4. С. 363.

Исходный пункт физики Галилея абстрактно-гипотетичен. Если Аристотель описывал действительные наблюдаемые движения, то Галилей — логически возможные. Если Аристотель ставил вопрос относительно реального пространства событий, то Галилей — относительно идеального, в котором «вместо непосредственного изучения процессов природы» узаконивался анализ математических предельных законов, какие «можно проверить только при исключительных условиях»1. Вместо движения реальных тел Галилей увидел «геометрические тела, движущиеся в пустом безграничном евклидовом пространстве»; «это был очень трудный переход, настоящая революция в понимании движения»2. Характеризуя гносеологический метод Галилея, исследователи его творчества указывают на мысленный эксперимент как на такой познавательный момент, который существенно обогатил арсенал научной деятельности. В чем, по Галилею, заключается его сущность? Книга природы, считает Галилей, написана на идеальном языке математики. Читая ее, следует абстрагироваться от условий эмпирической данности изучаемых процессов и вскрывать за чувственной кажимостью фундаментальные рациональные законы.

В этой связи представляется естественным, что Галилей возрождает гносеологические традиции Платона, разработавшего идеально-логическую трактовку природы знания. Если Аристотель пошел на сознательный идейный разрыв с Платоном («Платон мне друг, но истина мне больший друг»), отказавшись от его трактовки природы знания, то Галилей, обосновывая принцип интеллектуальной рационализации эмпирии — необходимость проникать в сущность, скрытую за существованием, — тем самым восстанавливает платонизм.

В понимаемой именно на платоновский манер природе познавательной деятельности, которая состоит в исследовании предельных случаев, реализу-

1 Heisenberg W. Wandlungen in der Grundlagen der Naturwis-senschaften. Leipzig, 1944. S. 31.

2 Ibid.

емых лишь в идеальных условиях, и заключается то новое, что связано с именем Галилея, обогатившего инструментарий науки методом мысленного эксперимента.

Оценивая творческий метод Галилея, невозможно обойти такую проблему: исключает ли деятельность по постановке мысленных экспериментов деятельность по проведению реальных экспериментов или нет? С высоты сегодняшнего дня вопрос кажется нелепым, поскольку нет оснований для противопоставления одного типа деятельности другому. Не являясь провизорной стадией обдумывания деталей предстоящего реального эксперимента, мысленный эксперимент выступает независимой и самостоятельной исследовательской процедурой, основанной на изучении идеализированной концептуальной действительности, в то время как реальный эксперимент представляется процедурой, изучающей объективную действительность. Поэтому один тип экспериментов не заменяет и не исключает другой.

Факт проведения Галилеем реальных опытов позволяет уточнить динамику оформления метода мысленного эксперимента, стимулировавшего образование научного естествознания. Она, с нашей точки зрения, такова.

1. Результаты реальных экспериментов (побочные эффекты условий эмпирической осуществимости), естественно, не оправдали ожидаемого: удельный вес отрицательных данных был значительным. Последнее обусловило нападки на новую галиле-евскую теорию падения не только исконных противников Галилея — реакционных перипатетиков (критическое выступление иизанской профессуры), но и таких прогрессивных деятелей культуры того времени, как, скажем, Декарт, который упрекал Галилея в нечистоте проведения опытов. Выход из этой драматической ситуации Галилей нашел в том, что рационализировал полученные в опыте результаты. Это позволило ему объяснить отрицательные данные нечистотой условий — погрешностями эмпирического уровня.

4 Философия науки

2. Гносеологическая рефлексия первоначально ad hoc (для данного случая. — Ред.) приема рационализации негативных свидетельств при опытной апробации теории вместе с оформившимся в ходе этой рефлексии убеждением о чрезвычайно неоднозначном, опосредованном характере взаимосвязи эмпирического и теоретического уровней в научном поиске, подсказали Галилею идею нового метода. Этот метод— рациональная индукция, использование которой соответствовало условиям не естественного, а искусственного, абстрактно-логического пространства — пространства идеальной научной реальности. Так выкристаллизовалась концепция пустотной механики: «если бы совершенно устранить побочные эффекты эмпирического уровня, то...» (мысленный эксперимент).

3. Развитие концепции пустотной механики в качестве логического финала имело оформление гипо-тетико-дедуктивной методологии, поскольку способом проверки выведенных в рамках пустотной механики идеальных законов движения мог быть только опыт. Если быть точным, надо сказать, что Галилей не выполнил свой план эмпирического обоснования идеальных законов пустотной механики (идея сопоставления идеальных законов с реальными, учитывая специальную систему поправок на эффекты эмпирического уровня — трение ит. п.). Этот план был фактически реализован позже — с завершением строительства величественного здания классической механики в следующем столетии.

Таким образом, обобщая сказанное относительно столь важного компонента, как утверждение гипоте-тико-дедуктивной методологии познания, правильно подчеркнуть роль Галилея. Именно Галилей, опровергнув аристотелевское: «Никакое движение не может продолжаться до бесконечности» (по существу, это равносильно открытию закона инерции, точную формулировку которого, однако, дал лишь Ньютон), заложил фактический фундамент науки о природе. Именно Галилей, развенчивая наивный квалитативистский фено-

Глава 4. Классическая падка

менализм перипатетиков, возрождая платонистскую интерпретацию природы знания, а также разрабатывая исследовательскую тактику мысленного эксперимента в идеальной реальности, обосновал возможность применения в рамках физики количественного аппарата математики, что означало перевод ее на строгую научную основу, Именно Галилей, обращая внимание на необходимость последовательного эмпирического обоснования идеально-логических законов и формулировок, создал универсальную методологическую канву естественно-научного познания.

Поэтому именно фигура Галилея, установившего «ясные» и «очевидные» сейчас законы, создавшего сами рамки мышления, которые сделали возможными последующие открытия в науке, реформировавшего интеллект, снабдившего его серией новых понятий, выработавшего специфическую концепцию природы и науки, — фигура Галилея отмечает рождение подлинно научного естествознания.

Выделим те доподлинно непреходящие моменты, какие внесло с собой утверждение принципов новоевропейского мышления, выразившее революциониза-цию духовной сферы. Это:

— секуляризация и детеологизация интеллекта, освобождение науки из-под ферулы церкви, авторитета канонических текстов: анализ святых писаний постепенно становится уделом монастырей, а не университетов, очагами науки все в большей степени перестают быть приходы и становятся академии; —- эмансипация научного мышления от фидеистических и организмических категорий: отказ от топографической иерархии «верх-низ» — центральной для системы католического арис-тотелизма; десакрализация пространственно-временных представлений — формирование и утверждение идей однородности и изотропности пространства и времени; забвение антропоцентризма; принятие картины унитарного космоса (спинозовское: «Вся сотворенная природа есть единое существо. Отсюда следует, что УУ

человек есть часть природы, связанная с остальными»1).

— демократизация и эффективизация научного поиска: отказ от средневекового начетничества, догматизма и талмудизма (критическая, антисхоластическая направленность теоретико-познавательных доктрин того времени от бэко-новского «Нового Органона» до декартовских «Правил для руководства ума» и «Рассуждений о методе»); разрыв с августиновским «Верь, чтобы понимать»; отказ от маргинального медиеви-стского духа познания (формула Бэкона: «Книги должны быть результатом науки, а не наука результатом книг», определяющий задачи королевского общества лозунг Ольденбурга: «...не ради толкования текстов... но ради исследования и объяснения... природы»); принятие про-грессистской парадигмы научного знания, отбрасывающей схоластический авторитаризм ratio scripta, священной, абсолютной и непреложной «истины текста» и развенчивающей характерное понятие финальности познавательного процесса. Достаточно вспомнить Паскаля: «Все науки бесконечны». Галилея: «Кто возьмется поставить пределы человеческому разуму?» Декарта: «В мире нет ни одной науки, которая была бы такою, в какую некогда научили меня верить». И многих других их современников;

— натурализация мышления, которое отныне опирается на фундамент каузализма, парадигму законосообразной, объективно-сущей природы с естественной причинностью, едиными проникающими и охватывающими ее как целое законами;

— согласование Логоса с Сенсусом: развенчание средневекового представления о существовании априорного оправдания разума, которое выводилось «из его провиденциальной гармо-

Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. М., 1957. С. 301.

Глава И. Классическая наука

| ' Кузнецов Б.Г. Ньютон. М„ 1982. С. 25. 2 Эйнштейн А. Собрание научных трудов. М., 1967. Т. IV. С. 82 3 Бор Н. Избранные научные труды. М., 1971. Т. 2. С. 526. |

нии и из его совпадения с ratio scripta»'; отказ от интерпретации понятий как самостоятельных стихий, действующих в качестве реальных универсалий; отказ от понимания логико-теоретического мышления как самодостаточного инструмента постижения мира; осознание необходимости опытной апробации, эмпирического контроля дискурсивно развертываемых схем и конструкций (начертанный на гербе Королевского общества девиз: «Nullius in verba»). Оценивая эту сторону дела, Эйнштейн отмечал: «...прежде чем человечество созрело для науки, охватывающей действительность, необходимо было ...фундаментальное достижение, которое не было достоянием философии до Кеплера и Галилея. Чисто логическое мышление не могло принести нам никакого знания эмпирического мира ...Именно потому, что Галилей сознавал-это, и особенно потому, что он внушал эту истину ученым, он является отцом современной физики и, фактически, современного естествознания вообще»2; — метризация и операционализация, внедрившие в знание понятия числа и величины и положили начало образованию точной науки; использование количественных методов анализа, расчета, обработки и оценки эмпирических данных, которые хорошо математически моделируются, поддаются квантитативизации (относительно этого Бор писал: «Галилеева программа, согласно которой описание физических явлений должно опираться на величины, имеющие количественную меру, дала прочную основу для упорядочения данных во все более и более широкой области»3); утверждение гипотетико-де-дуктивной архитектоники естественно-научного знания (физика принципов), которая обес

| 1 Бернал Д. Наука в истории общества. М, 1956. С. 276. |

печивала формулировку количественно детализируемых и опытно опробуемых положений; — кристаллизация необходимых семантических структур для установления в качестве доминирующего механического миропонимания: замена сверхъестественных индивидуализирующих объяснений через «скрытые качества», ответственные за частные свойства и поведение изучаемых явлений, на естественные объяснения через использование «материи» и «движения», позволяющие истолковывать существо явлений на основе общего принципа механического взаимодействия вещества с веществом; упрочение программы корпускуляризма (атомизм Галилея, Хэриота, Хилла, Гассенди, Гоббса; сформировалось учение о частицах Декарта, Бойля, Зеннер-та), т. е. концепции составимости действительности из мельчайших материальных образований; утверждение в качестве фундаментальных смыслообразующих категорий мышления математически выразимых и представимых «размера» (протяженности) и «перемещения» (относительного движения). В итоге: «была создана последовательная методология эксперимента и математического анализа, последовательный метод, с помощью которого можно было рано или поздно взяться за решение любой проблемы. Основы науки могли быть позднее пересмотрены и изменены, однако воздвигнутое на них сооружение было прочным. И, что еще важнее, общий метод для построения его был теперь известен и уже не подвергался угрозе быть когда-либо снова забытым»!.

Глава S

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА

на ясном небосклоне почивавшей на лаврах, казалось бы, несокрушимой классики.

Это отрицательный результат опыта Майкельсона и сложности в объяснении спектра абсолютно черного тела. Усилия преодолеть данные сложности, собственно, и породили то новое в познавательной сфере, что именуется неклассикой.

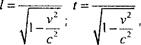

В едва ли не всеобъемлющую механическую картину мира, рассчитанную на относительно малые скорости, не упаковывался электромагнетизм, имеющий дело со скоростями значительными. Внутренняя логика концептуализации явлений, скорость движения которых сравнима со скоростью света, привела к созданию релятивистской физики, использующей существенно иную сетку понятий (замена дальнодействия близкодействием, замена принципа относительности Галилея принципом относительности Эйнштейна, релятивизация пространственно-временных отношений и т. д.). Параллельно «ультрафиолетовая катастрофа» обнаружила предел применимости классических понятий (разбаланс теории и эмпирии в определении спектрального распределения энергии черного тела в особенности ультрафиолетовой части спектра и спектра более высоких волновых частот), поставила перед необходимостью различения процессов в макро- и микромире, учета специфики поведения микрообъектов. Адекватная модель, связанная с отказом от классической непрерывности и вводящая понятие порционного (дискретного) изменения энергии по закону излучения Планка, означала возникновение принципиально неклассического квантово-механического описания. Откуда вытекает, что непосредственные точки поворота от классики к неклассике — релятивистская и квантовая теории. В качестве констанции сказанное справедливо, но не настолько, чтобы исчерпать существо дела.

Переход от классики к неклассике — нечто неизмеримо большее, нежели включение в наукооборот постоянных «с» и «h», разграничивающих масштабы природы как предметы освоения предыдущего и последующего знания. Неклассику от классики отделяет пропасть, мировоззренческий, общекультурный барь-

Глава 5. Нвкдассичвская наука

ер, несовместность качества мысли. Замещение классики неклассикой поэтому основательнее понимать в смысле повсеместного и интенсивного реформистского процесса тектонического порядка, который, отбирая из тогдашней духовной среды созвучные ему далеко идущие параметры, шквалом обрушился на традицию и смял ее, утвердил на ее обломках причудливый, неведомый тип ментальности. С целью демонстрации этого обратим внимание на исходные стилеобразую-щие слагаемые неклассики, для чего в множестве содержательно инспирировавших ее факторов в качестве доминант обособим следующие идейные линии.

Психоанализ. В контексте нашего изложения интересен тремя моментами. Первый — мотив непрозрачности субъективного, признание наличия в нем затемнений, пустот, уплотнений, требующих специализированной рефлексии. Антитрансценденталистские психоаналитические трактовки субъективного привнесли перспективные модуляции в звучание гносеологической партии интерсубъективности: последняя стала расцениваться не как общее и само собой разумеющееся место, не как средство, но как цель. В условиях отсутствия антропологически очевидного, во всех точках высвеченного субъекта проблема интерсубъективного породила глубокую методологическую тему познавательного консенсуса: какова техника его достижения? Нетрудно увидеть, что именно погружение в эту тему индуцировало внедрение в арсенал поиска нетрадиционных верификационистских, операционали-стских, инструменталистских идей, соображений в духе теории когеренций. Второй — мотив синкретичности психического, рассматриваемого в психоанализе в трехмерном пространстве с динамическими, энергетическими, структурными осями (идеи многоуровневое™, целостности, комплексности явлений). Третий — мотив общих психических механизмов символизации и кодификации (идея инвариантов в способах фиксации информации — принципы симметрии, теоретико-групповые, логико-алгебраические подходы).

Психологизм. Питает неклассику: а) представлением психологически очевидного, достигаемого в результате генетически-конструктивных и операциональных процедур (интуиционизм, ультраинтуиционизм, конструктивизм, финитизм, операционализм); б) понятием непосредственно наблюдаемого (принцип наблюдаемости); в) идеей объективности (интерсубъективности) субъективных познавательных образов, которая обусловливается способом их варьирования, компоновки (релятивистские императивы альтернативных, эквивалентных описаний, концептуальный плюрализм).

Феноменология. Созвучна неклассике подчеркиванием возможности конструирования и конституи-рования действительности из субъективной спонтанности (абстрактное моделирование, интенсивная тео-ретизация).

Персонализм. Важен доктриной личности как самотворящей стихии. Изначальное отрицание монизма и панлогизма на фоне допущения множественности субъективных потенциалов навевает противостоящий классике образ полнокровно переживающего субъекта — носителя конкретных (не среднестатистических, омассовленных) способностей. Идеология самодеятельности познавателя не только разрушает модель зеркального копирования действительности, но мощным потоком вводит в эпистемологию умонастроение активизма: индивид как сгусток воли, цели, интереса самостийно творит законы, привносит стандарты в природу; мир человека — арена бытия, а не мир бытия — арена человека (конкретность, вышеупомянутые релятивистские и активистские императивы).

Модернизм. Для перспектив неклассики значим подчеркнутостью отхода от наглядности, духом эпатажа, борьбой с устоявшимся, склонностью к допущению новых типов реальности, опорой на условность, экспериментаторство. Идейные силовые линии модерна и неклассики совпадают буквально: интенции на ревизию вечных истин, релятивизацию стандартов, экзистенциализацию ситуаций, увязывание истины с субъективным взглядом на мир, признание уникальности личностного видения, самоценности избранных систем отсчета (неопределенность, локальность, момен-тализм), отрицание зеркальности, прямолинейности вектора от реальности к ее изображению и пониманию; идея самовыражения — обусловленная новыми задачами индивида установка не на внешний, а на внутренний мир (роль субъекта в познании, акцент объективно-идеальных ракурсов знания); сюрреализа-ция действительности — сращение реального и нереального в ее (действительности) изобразительных реконструкциях.

Анархизм и волюнтаризм. Поставляют клише человека-бунтаря, восстающего против косной массы, —■ релятивизация норм, индивидуализация ценностей, ставка на нетрадиционность, подрыв универсалий, абсолютов, канонов.

Прагматизм. Привносит стереотипы инструментальное™, эффективности, свободы поиска, волеизъявления (неклассичность истины, активность познава-теля).

Связав эти разнокалиберные особенное™ идейных предтеч неклассики в систему, возможно подытожить, что в архетипе духовности начала нашего века заложены столь многозначительные для грядущих судеб знания идиомы, как новаторство, ревизия, самоутверждение, пикировка с традицией, экспериментаторство, нестандартность, условность, отход от визуальное™, концептуализм, символичность, измененная стратегия изобразительности.

В этой во всех отношениях стимулирующей смыс-ложизненной среде смогла сложиться нетрадиционная интеллектуальная перспектива с множеством неканонических показателей. Вбирающие принципиальные черты неклассического миропредставления, они достойны того, чтобы сосредоточить на них самое пристальное внимание.

Полифундаментальность. Развал монистического субстанциализма с принятием образа целостной, мно-гоуровнево-системной реальности. По сути речь идет о нетрадиционном антифундаменталистском мирови-дении, отправляющемся от идеи гетерогенной, полиморфной, сложной (несложенной) предметности, которая ни структурно, ни генетически не опосредуется какими-то базовыми комплексами, трактуемыми как

моноцентричный онтологический первофундамент. Учитывая, что разнообразие не вторично, не производив, не порождено более глубоким единосущностно-единым, допускать подобный фундамент нет никаких резонов. Логичнее, последовательнее модель субстанциального плюрализма, навевающего картину исходно богатой, ипостасной реальности, способной на самоорганизацию, автоэволюцию.

Интегратизм. Ипостасная структура мира, вытесняющая классический фундаментализм с догмами типа: сложное аддитивно, механически редуцируется к простому; целое не влияет на части; в расчленении сложного (целого) на составляющие (простое, части) свойства его сохраняются и т. д. В противовес этому принимается не отягощенная фундаменталистским дизайном схема многомерной, поливариантной действительности, где целое и часть самодостаточны: целое не агрегат разрозненных, недоразвитых относительно него частей; часть не миниатюра целого.

Целое и часть (система и подсистема) нераздельны и неслиянны, будучи ипостасями, обладают самостояньем, суверенностью, они единосущны, однопоряд-ковы, не редуцируемы, но проникаемы друг в друга. Здесь правильно указать на отвергаемую неклассикой фундаменталистскую онтологию точечности (вводящую допущения «деление вещества безгранично», «целое больше части», «часть несамодостаточна» и т. п.). Факт образования элементарных частиц друг из друга (нуклона из пионов и т. д.) опровергает фундаменталистскую модель онтологически неограниченной дробности (безостаточной разложимости целого на части), жесткой субординированности объектов действительности. Самокоординированные элементарные частицы напрямую выпадают (идея единого мультиплета) из этой плоской модели, что служит решающим основанием ее дискредитации.