Расчет обсадных колонн для наклонно направленных скважин производят с учетом планируемого профиля на стадии проектирования или по фактическим данным инклинометрии ствола скважины.

Основное отличие расчета обсадных колонн для наклонно направленных скважин от расчета для вертикальных скважин заключается в определении запаса прочности на растяжение, который производится в зависимости от интенсивности искривления ствола скважины, а также расчета наружных и внутренних давлений с учетом удлинения ствола скважины.

Расчет наружного и внутреннего избыточного давлений производят по формулам, приведенным в таблицах 7-9. При этом расчетные глубины определяют как проекции глубин по стволу скважины на вертикальную плоскость.

Переход от глубины по стволу скважины к глубине по вертикали производится по формуле

, (25)

, (25)

где  - глубина по длине ствола скважины, м;

- глубина по длине ствола скважины, м;

- удлинение по глубине

- удлинение по глубине  , м.

, м.

Значение  определяется по фактическим данным инклинометрии ствола скважины, а на стадии проектирования расчетным путем.

определяется по фактическим данным инклинометрии ствола скважины, а на стадии проектирования расчетным путем.

Если имеется фактический или проектный профиль ствола скважины, то расчет Z допускается производить графическим методом по проекции на вертикальную плоскость. При общем удлинении ствола скважины менее 50 м допускается производить расчет давлений как для вертикальных скважин (без корректировки глубин).

Для построения эпюры избыточных давлений на вертикальной оси откладывают значения глубин по стволу скважины  , соответствующие характерным точкам

, соответствующие характерным точкам  а в горизонтальном направлении от точек

а в горизонтальном направлении от точек  - значения давлений, определенных по значениям вертикальных проекций L, h, H. Полученные точки последовательно соединяют между собой.

- значения давлений, определенных по значениям вертикальных проекций L, h, H. Полученные точки последовательно соединяют между собой.

Влияние изгиба обсадной колонны учитывается увеличением запаса прочности на растяжение в зависимости от интенсивности искривления, размера и прочности резьбового соединения.

Интенсивность искривления ствола скважины aо (искривление на длине 10 м в градусах) определяют на стадии проектирования по формуле

град/10 м (26)

град/10 м (26)

где R – проектный радиус искривления, м .

Для пробуренного ствола a0 определяют по результатам инклинометрии.

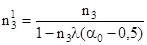

Коэффициент запаса прочности на растяжение для обсадных труб с треугольной резьбой на изогнутом участке ствола (n13) определяют по формуле

, (27)

, (27)

где n3 – коэффициент запаса прочности на растяжение, принимаемый для

вертикальной колонны, (см. таблицу 12);

l - коэффициент, учитывающий влияние размеров соединения и его

прочностные характеристики (приложение 21);

a0 - интенсивность искривления труб.

Минимальные запасы прочности  для труб по ГОСТ 632-80 [10] представлены в таблице 14.

для труб по ГОСТ 632-80 [10] представлены в таблице 14.

Таблица 14 - Минимальные запасы прочности  для труб

для труб

ГОСТ 632-80

| Диаметр труб , мм | Минимальное значение запаса прочности  при a0 = 0,5 град/10 м при a0 = 0,5 град/10 м

|

| 114 - 168 | 1,30 |

| 178 - 145 | 1,45 |

| 273 - 324 | 1,60 |

| более 324 | 1,75 |

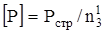

Допустимую нагрузку рассчитывают по формуле

, (28)

, (28)

где Рстр – определяют в соответствии с приложением 7.

Для труб с резьбами трапецеидального профиля и нормальным диаметром муфт (ОТТМ, ОТТГ, ТБО и импортных труб с резьбой «Батресс», «Экстрем лайн» VAM’ и др.):

- при интенсивности искривления скважин до 50/10 м для труб диаметром до 168 мм и до 30/10 м для труб диаметром более 168 мм расчет на прочность соединения при растяжении производят так же, как для вертикальных скважин без учета изгиба;

- при интенсивности искривления от 3 до 50/10 м для труб диаметром более 168 мм допускаемая нагрузка на растяжение уменьшается на 10%.

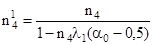

Коэффициент запаса прочности для гладкого тела трубы на изогнутом участке ствола определяют по формуле

, (29)

, (29)

где n4 = 1,25 – коэффициент запаса прочности;

l1 - коэффициент, учитывающий влияние формы тела трубы и ее

прочностные характеристики (приложение 22).

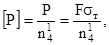

Допускаемую нагрузку для гладкого тела трубы с учетом изгиба колонны определяют из выражения

кН (30)

кН (30)

где F – площадь сечения трубы, мм2;

sт – предел текучести материала трубы, МПа.

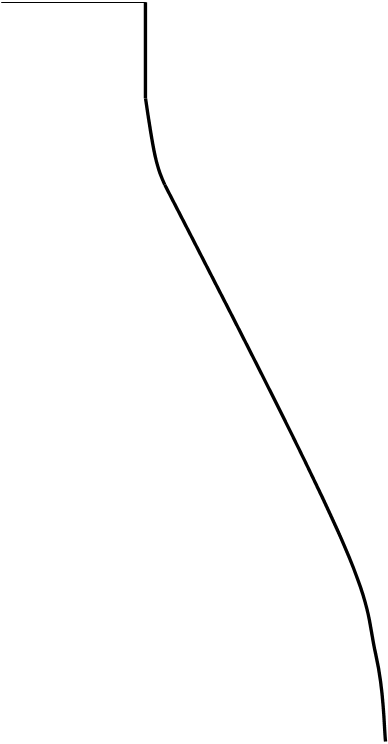

До начала расчета колонн выделяют интервалы, в которых происходило (будет производиться) отклонение ствола скважины (рисунок 5); увеличивая каждый из них на 25 м в сторону устья скважины. Выделяют интервал с максимальной интенсивностью искривления aоmax:

| |||

|

НВ

α01

НК Н2  LК

LК

α02

α03

НС

НКР

Н L

|

а04

а04

| |||

|

а02 а 03 а04

а02 а 03 а04

А

А1

Рисунок 5 – Профиль наклонно-направленной скважины

- если интервал с максимальной интенсивностью искривления является первым от устья скважины a01max (участок  ), то расчет всей части колонны от

), то расчет всей части колонны от  до

до  на растяжение производят с запасом прочности

на растяжение производят с запасом прочности  , полученным с учетом a01 , не принимая во внимание a02 и a03;

, полученным с учетом a01 , не принимая во внимание a02 и a03;

- если a02 = amax , то участок колонны  рассчитывают с учетом a01, а участок

рассчитывают с учетом a01, а участок  - с учетом a02;

- с учетом a02;

- если a01< a02 < a03 , то участок  рассчитывается при a01;

рассчитывается при a01;  , при a02 ;

, при a02 ;  - при a03.

- при a03.

При длине вертикального участка не более 100 м допускается принимать запас прочности на растяжение равным принятому для первого нижележащего интервала, в котором производится набор зенитного угла.

Дата: 2016-10-02, просмотров: 317.