Расчет водосливного фронта плотины и напора на плотине

Дано: Q =  ,

,  = 100 м

= 100 м

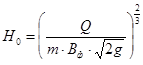

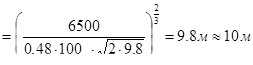

Определение напора на гребне без учета бокового сжатия:

где m = 0,48- коэффициент для регулируемой плотины

Задаем ширину отверстий:

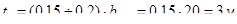

Ширина одного бычка:

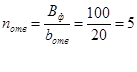

Количество отверстий:

Число бычков:

n б= n отв - 1 =5 - 1 =4 бычка

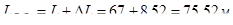

Уточним окончательную ширину фронта:

Форма бычка: ξ=0,95 (ξ - коэффициент бокового сжатия плотины);

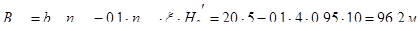

Эффективная ширина фронта водослива с учетом бокового сжатия в первом приближении:

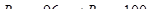

принимаем 96 м

принимаем 96 м

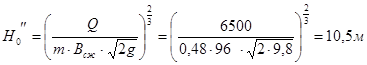

Уточняем напор на гребне:

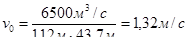

Определение скорости воды на подходе:

где:

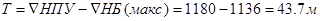

где:

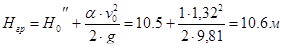

Расчетный напор на гребне:

- коэффициент кинетической энергии

- коэффициент кинетической энергии

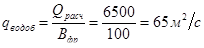

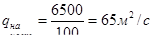

Определение удельного расхода

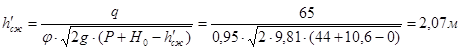

Определим глубину воды в сжатом сечении в первом приближении:

принимаем

принимаем

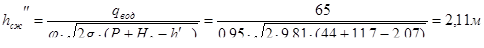

Во втором приближении:

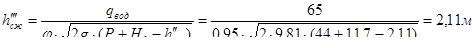

В третьем приближении:

Принимаю

Прогноз местных размывов

Основными параметрами, характеризующими местный размыв, являются его глубина и форма, которые зависят от типа сооружения, кинематических характеристик потока в конце крепления, особенностей грунта и соотношения между шириной водосливного фронта и шириной русла.

Задачами прогноза местных размывов являются определение максимальной глубины размыва, ширины, длины и заложения откосов воронки размыва.

Донный режим сопряжения бьефов - основной гидравлический режим сопряжения бьефов, который наблюдается при устойчивом нахождении струи у дна и характеризуется значительными и медленно затухающими по длине донными скоростями (это недостаток режима), а также вращением в вальце гидравлического прыжка плавающих тел. Режим является наиболее распространённым и часто реализуемой схемой гашения энергии. Транзитная струя может быть не затоплена (незатопленный или отогнанный гидравлический прыжок, обычно такой режим не допускается) и затоплена (затопленный прыжок).

Для низко и средненапорных сооружений обычно рекомендуется донный режим с применением гасителей энергии и растекателей потока, которые улучшают режим сопряжения бьефов, увеличивают интенсивность гашения энергии и приводят к перераспределению скоростей потока. Следует отметить, что наибольшая эффективность гашения энергии (до 65÷75%) происходит в затопленном гидравлическом прыжке.

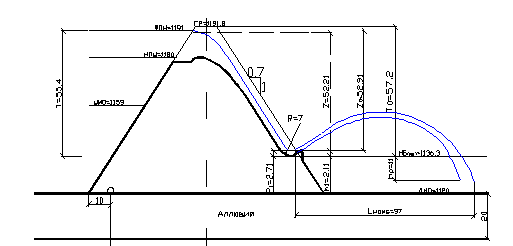

Определение дальность отлета струи

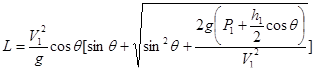

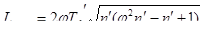

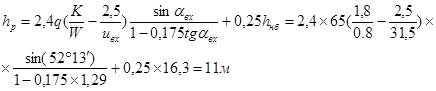

Дальность отлета струи L, отброшенной с трамплина водослива, до встречи со свободной поверхностью нижнего бьефа определяется по формуле:

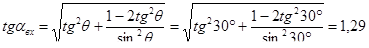

Здесь  - угол наклона струи к горизонту в створе уступа (

- угол наклона струи к горизонту в створе уступа (  );

);

g - ускорение силы тяжести;

,

,

q - удельный расход на носке трамплина;

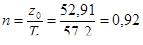

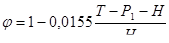

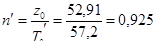

- коэффициент скорости, который для водослива с трамплином находится по формуле

- коэффициент скорости, который для водослива с трамплином находится по формуле

- превышение носка над уровнем нижнего бьефа (

- превышение носка над уровнем нижнего бьефа (  = 2,71 м);

= 2,71 м);

Т - превышение уровня верхнего бьефа над уровнем воды нижнего бьефа (Т = 55,4 м);

Н - напор на гребне водослива (Н = 11,7 м).

Принимаем высоту носка (трамплина)

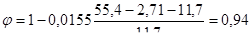

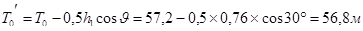

Определяем коэффициент скорости

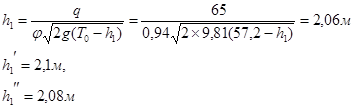

Далее определяем толщину струи в створе уступа

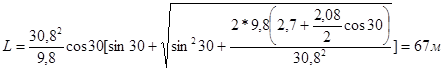

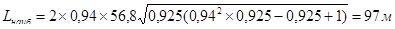

Следовательно дальность отлета струи будет равна

Для определения наибольшей дальности струи отлета используем формулу

Где  ,

,

Таким образом наибольшая дальность струи отлета равна

Скорость струи на уровне свободной поверхности нижнего бьефа находится без учета изменения ее формы при движении в воздушной среде.

Далее определяем угол встречи струи со свободной поверхностью (угол входа):

,

,

Струя, войдя под уровень нижнего бьефа, движется по прямой при этом принимается, что ось струи касательная к точке встречи оси струи со свободной поверхность.

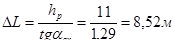

Приращение дальности падения струи с учетом движения под уровнем нижнего бьефа по прямой до дна размыва равно

Где hр - глубина в яме размыва.

Общая дальность падения струи на дно ямы размыва составит

Струя в полете насыщается воздухом и разрушается. Разрушение струи тем значительнее, чем больше скорость в струе и чем тоньше струя в начальном сечение.

Аэрация сказывается на ее толщине и дальности отлета. Для учета влияния аэрации и распада струи рекомендуется значение L принимается равной L*k=*= м, где k - поправочный коэффициент, величина которого находится по графику (рис.2б) в зависимости от числа Фруда для сечения уступа.

Яму размыва, образующуюся в месте падения струи, можно определить по эмпирической формуле И.Е. Мирцхулавы

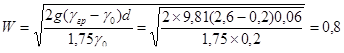

К - коэффициент перехода от средних скоростей к актуальным (К = 1,5-2), W - гидравлическая крупность грунта, определяемая по формуле

м

м

Где d - расчетный диаметр частиц грунта, отвечающих фракциям, мельче которых в грунте содержится 90% частиц;  - удельные веса материала и воды с учетом. Вывод:

- удельные веса материала и воды с учетом. Вывод:  меньше

меньше  размыва нет

размыва нет

Дата: 2019-07-24, просмотров: 346.