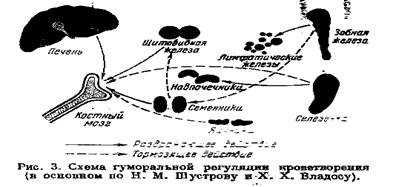

Количественный и качественный состав крови зависит от функционального и патологического состояния организма. Сложные биохимические и физиологические изменения, происходящие в организме при различных патологических состояниях, изменяют функциональное состояние гемопоэтической системы, а стало быть, и состав крови. Эти влияния изучены в совершенно недостаточной степени. Решающая роль здесь, несомненно, принадлежит изменению характера обмена веществ в самих периферических тканях. Некоторое представление об этом даёт схема взаимоотношений кроветворных органов с железами внутренней секреции, в основном заимствованная у Н. М. Шустрова и X. X. Владоса (1930 г.) (рис. 3).

Известно также влияние нуклеиновокислого натра, вызывающего лейкоцитоз. Несомненное, хотя и мало изученное, влияние на кроветворение оказывает активная реакция ретикулоэндотелиальной системы тканей внутренней среды.

При патологическом раздражении вегетативной нервной системы наблюдаются две фазы лейкоцитоза: 1-я фаза — лейкоцитоз с миелоидной тенденцией, сочетающийся при болезни с усилением лихорадочного состояния, обмена веществ, ускорением распада белков, повышением содержания сахара и падением содержания холестерина в крови и ацидозом,—преимущественно симпатикотония; 2-я фаза — лейкопения с лимфатической тенденцией, эозинофилия, ослабление лихорадки и обмена веществ, замедление распада белков и вообще явления, противоположные наблюдающимся в 1-й фазе, преимущественно ваготония. Влияние блуждающего нерва на эозинофилню установлено с достаточной достоверностью, так же как влияние симпатического на нейтрофилию.

На гемопоэз влияют следующие основные гуморальные факторы:

а) продукты распада красных кровяных телец и,

возможно, лейкоцитов — стимулирующе;

б) щитовидная железа — стимулирующе;

в) печень — стимулирующе;

г) половые гормоны: андроген — стимулирующе— и эстроген — угнетающе (это установлено только для кролика);

д) ряд витаминов группы В, прежде всего фолеивая кислота, — стимулирующе;

е) токсины микроорганизмов, особенно патогенных, и продукты их распада (действие неоднозначное и диференцированное по отношению к различным видам кровяных клеток);

ж) гуморы: ацетилхолин, адреналин (влияние мало изучено);

з) антианемический фактор желудка — стимулирующе (П. А. Троицкий и др.);

и) гормон селезёнки — угнетающе.

Под воздействием этих гуморальных факторов количественный и качественный состав крови своеобразно меняется. Однако следует иметь в виду, что картина крови oтражает (и то не всегда прямо) функциональное состояние лишь кроветворных органов, а не организма в целом. При этом токсины, действующие, например, на нервную ткань, могут не оказывать существенного влияния на систему кроветворения, и наоборот. Очевидно, при различных заболеваниях состав крови может быть одинаковым, и, наоборот, одно и то же заболевание, в зависимости от функционального состояния кроветворных органов, может дать различные картины крови. Поэтому Е. Фрейфелъд (1948 г.) считает, что при пользовании лейкоцитарной формулой нужно руководствоваться следующими положениями: 1. Так как кроветворная система является для организма очень важным органом, то необходимо знать, как она функционирует, точно так же, как необходимо знать функции сердца, почек и т. п.

2. По крови мы устанавливаем функциональную диагностику кроветворной системы, некоторые функции которой вам известны, других же мы не знаем.

3. Ввиду того, что некоторые заболевания дают резко выраженный различный морфологический состав крови возможно исследованием крови исключить одно заболевание и высказаться в пользу другого.

4. Так как кровяные клетки постоянно сменяются новыми, то в случаях, когда они выявляют морфологически действие токсина (токсичность лейкоцитов, различные степени созревания — сдвиги), можно легко проследить, когда действие токсина прекращается, и, наоборот, выявить его, как только оно появляется.

5. При заболеваниях, дающих определённую кривую лейкоцитарной формулы, отклонения от неё указывают на неправильность течения или осложнения.

6. Реакция кроветворных органов не есть выражение иммунобиологического состояния всего организма, поэтому при диагностике нужно считаться с тремя возможностями:

а) реакция кроветворных органов соответствует реакции всех остальных органов, — тогда картина крови аналогична общему состоянию больного;

б) реакция кроветворных органов вследствие их недостаточности слабее реакции остальных органов, — тогда по картине крови можно поставить значительно худший прогноз, чем он окажется в действительности; в) несмотря на тяжесть заболевания, функция кроветворной системы превышает реактивную способность остальных органов, и тогда картина крови будет лучше, чем состояние «больного».

К изменениям картины белой крови относятся:

а) увеличение и уменьшение общего количества лейкоцитов;

б) изменение процентного соотношения отдельных видов лейкоцитов;

в) изменение морфологических свойств (дегенеративные и регенеративные формы) отдельных клеточных

элементов в крови

Лейкоцитарная формула учитывает качественные сдвиги состава белой крови, лейкоцитарный

профиль Мошковского и качественные и количественные сдвиги

Подсчёт лейкоцитарной формулы производится по окрашенным мазкам крови. При подсчёте методом меандра, подвижным столиком постепенно сдвигают мазок крови по отношению к объективу микроскопа под прямыми углами зубчатой линии (напоминающей по ломаной древнегреческий орнамент — меандр).

Схема этого движения следующая (рис. 4).

Однако такой метод подсчёта не учитывает того, что клетки крови распределяются в мазке неравномерно: на периферии мазка относительно больше гра-нулоцитов, а в глубине — лимфоцитов. Поэтому, особенно у животных с лимфатическим профилем крови (корова, свинья, кролик, коза, овца, курица), лучше «прорезать» полем зрения микроскопа всю толщу мазка, как это видно на следующей схеме (рис. 5).

Рис.5 Подсчет лейкоцитов при сплошном прохождении полем зрения мазка

Подсчитав от 100 до 200 (для научных целей и более) лейкоцитов, попавших в поле зрения микроскопа, получаем гемограмму.

Для гемограммы сельскохозяйственных животных целесообразно заменить название «нейтрофилы» на «специальные гранулоциты», или «гетерофилы», так как у некоторых животных вместо нейтрофильной имеется псевдоэозинофильная зернистость. Для крупного рогатого скота и овец возможно разделение лимфоцитов на малые и большие. Профессор Н. М. Николаев предлагает выделить гистиоцитов (микромоноцитов). Значительное количество исследований крови показывает, что лейкоцитарная формула крови у некоторых видов животных (например, кролика) имеет значительные индивидуальные вариации. Поэтому А. А. Заварзин предложил различать животных с филогенетически устоявшейся формулой крови и с филогенетически лабильной формулой. В раннем онтогенезе лейкоцитарная формула более лабильна, с выраженным лимфоцитарным профилем.

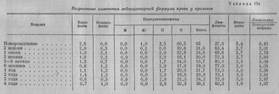

Возрастные изменения картины крови у сельскохозяйственных и лабораторных животных

Рациональное применение метода изучения картины крови, как для клинических, так и для зоотехнических и общебиологических целей, требует обязательного знания онтогенеза сосудистой крови, гематологических исследованиях нельзя не учитывать особенностей возрастной эволюции организма, качественного своеобразия каждой стадии онтогенеза: характерных для данной стадии развития черт тончайшей структуры клеток и тканей, соотношения тканей в целом организме, показателей напряжения и динамики процессов, характеризующих отдельные функциональные системы, а также свойственных данному возрасту соотношения и характера гуморальной и нервной регуляции жизненных процессов.

Так как всё это отражается не только на картине нормальной крови, но и на тех изменениях, которые вызываются в ней различными патогенными факторами, то знание онтогенеза крови имеет большое значение и для правильного чтения гемограмм.

Кроме того, ряд авторов указывает на наличие сезонной изменчивости состава крови (Кудряшев и др.).

С другой стороны, онтогенез белой крови, образование лейкоцитов в красном костном мозгу и других местах гемопоэза и содержание в сосудах организма различных форм лейкоцитов не может не отражать последовательной смены нейрогуморальных регуляций и изменений общего функционального состояния организма в онтогенезе. Поэтому индивидуальная эволюцпя белой и красной крови весьма интересна, как своеобразный, легко определяемый, хотя, повидимому, не всегда адэкватный, показатель («сигнализатор>) функциональной и регуляторной индивидуальной эволюции всего организма в целом.

ОНТОГЕНЕЗ БЕЛОЙ КРОВИ У ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Крупный рогатый скот

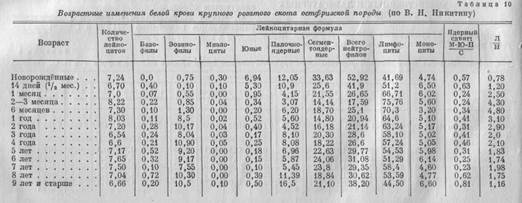

Возрастные изменения белой крови у крупного рогатого скота были первоначально изучены И. С. Токарем (1938 г.) для красной степной породы, а затем автором настоящего атласа (В. Н. Никитин. 1946 г.) для остфризской породы. Данные И.С. Токаря представлены в таблице 9.

Свои основные выводы И. С. Токарь формулирует следующим образом:

1. Число лейкоцитов с возрастом уменьшается; максимальное количество (11228 в 1 мм 3) наблюдается в возрасте 3—9 месяцев.

2. Картина белой крови существенно изменяется с возрастом. В молодом возрасте наблюдается лимфоцитоз, причём количество лимфоцитов доходит до 71.9%.

3. Отмечается большая связь процента лимфоцитов с ростом и развитием животных, а также и с половым созреванием.

4. Число нейтрофилов с возрастом увеличивается. Особый скачок нейтрофилов наблюдается с момента отёла.

5. Эозинофилы с момента полового созревания значительно повышаются, с л актированием наблюдается понижение.

6. Для базофилов и моноцитов не обнаружено определённой закономерности в изменении с возрастом.

7. Юные и миелоциты обнаружены только у молодых животных».

И. С. Токарь не дифференцировал в итоговой таблице различные стадии зрелости нейтрофплов и слил в одну группу анализы крови телят моложе 1 месяца.

8. Н. Никитин (1946 г.) исследовал все возрастные периоды крупного рогатого скота остфризской породы, дифференцируя степени зрелости ядра нейтрофилов.

Основные закономерности онтогенеза белой крови у крупного рогатого скота сводятся к следующему:

1. Количество лейкоцитов в онтогенезе изменяется сравнительно мало. Можно отметить слабо выраженный максимум между 3 и 12 месяцами и некоторое уменьшение количества лейкоцитов у взрослых животных.

2. Возрастные изменения в содержании базофилов и моноцитов незначительны и не имеют определённой закономерности.

3. Возрастные изменения количества эозинофилов выражены весьма чётко. В раннем периоде онтогенеза, до 1 года, наблюдается гипоэозинофилия. В годичном возрасте — резкое, скачкообразное увеличение, сохраняющееся на том же высоком уровне в течение всего дальнейшего онтогенеза.

4. Общей закономерностью для онтогенеза нейтрофилов (гетерофилов) является стремительное падение их содержания в самом раннем возрасте (от 52—53% у новорождённых до 17—18% у трёхмесячных телят) и медленный, но непрерывный подъём их количества в дальнейшем (до 38—39% у девятилетних и более старых животных).

5. Миелоциты встречаются только в самом раннем онтогенезе, юные довольно типичны для раннего возраста (6,94% у новорождённых и 5,3% у двухнедельных телят).

Количество палочкоядерных форм сравнительно велико у очень молодых телят (12,05% у новорождённых и 10,9% у двухнедельных телят). От месячного до двухгодичного возраста оно находится в минимуме (от 3,07 до 4,52%), затем несколько нарастает и, наконец, резко увеличивается в позднем онтогенезе (11,39% для восьмилетних коров и 16.5% для коров 9 лет и старше).

6. Возрастные изменения количества лимфоцитов представляют собой обратное отражение изменений нейтрофилов.

7. Наблюдающуюся у коров зозинофилию далеко не всегда можно считать патологической.

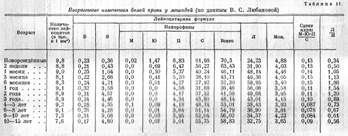

В возрастных изменениях белой крови лошади наблюдаются, по данным В. С. Любановой (лаборатория В. Н. Никитина, 1947 г.), те же основные закономерности, что и у крупного рогатого скота. Разница только в абсолютных числах гетерофилов и лимфоцитов, присущих лошадям, и в других переломных периодах онтогенеза. Это видно из диаграммы (рис. 10) и таблицы 11.

К числу особенностей онтогенеза белой крови лошади следует причислить:

а) ааметное снижение количества лейкоцитов к старости;

б) слабый лейкоцитоз новорождённых;

в) наименьшее количество нейтрофплов в возрасте 6 месяцев, т. е. несколько позднее, чем у коров;

г) сравнительно короткий период гипоэозинофилии в раннем онтогенезе.

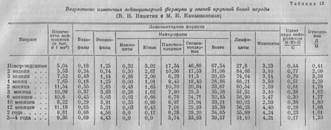

Свиньи

Онтогенез белой крови у свиней исследован В. Н. Никитиным и М. К. Камышанской. У свиней также наблюдаются общие для всех млекопитающих

закономерности возрастных изменений крови. Главная особенность онтогенеза белой крови у свиней состоит в том, что падение и последующий подъём нейтрофилов приходятся на очень ранний период онтогенеза. Повидимому, это связано со скороспелостью организма свиней, усиленной зоотехническим подбором.

Онтогенез белой крови у свиней крупной белой породы виден на диаграмме (рис. И) и таблице 12.

Кроме того:

а) В отличие от лошади и крупного рогатого скота, у свиней в начале онтогенеза количество лейкоцитов понижено (5,04 тыс. в 1 мм3 крови у новорождённых). Оно достигает нормы, характерной для взрослых, к 2-месячному возрасту.

б) Количество базофилов на всех стадиях онтогенеза у свиней заметно больше, чем у других сельскохозяйственных животных (кроме птиц).

в) Гппоэозинофилия очень раннего онтогенеза у свиней длится до 2-месячного возраста и выражена относительно слабо.

г) Минимальный уровень нейтрофилов наблюдается у поросят трёхнедельного возраста. На этот же период падает максимальный уровень лимфоцитов.

Кролики

По данным М. К. Камышанской (лаборатория В. Н . Никитина), онтогенез белой крови кроликов близо к к онтогенезу лейкоцитов у других сельскохозяйственных животных. Главную его особенность состав ляет резкое преобладание лимфоцитов почти на всех этапах индивидуального развития кроликов (кроме новорождённых) (табл. 12а).

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОНТОГЕНЕЗА БЕЛОЙ КРОВИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Сопоставляя кривые возрастных изменений белой крови крупного рогатого скота, лошадей, свиней и кроликов, можно установить в онтогенезе белой крови всех этих животных некоторые общие закономерности.

Одной из таких основных общих закономерностей является изменение количества нейтрофилов: высокое содержание нейтрофилов в крови новорождённых сменяется быстрым падением его в первые дни жизни и нарастанием числа нейтрофилов в более позднем возрасте.

Обратную картину представляют изменения лимфоцитов.

У лошадей, с их нейтрофильным профилем крови у взрослых особей, такие изменения ведут к двойному перекресту кривых нейтрофилов и лимфоцитов: одному почти в самом начале онтогенеза, другому — в более позднем возрасте.

В картине крови крупного рогатого скота, с его лимфоцитарным профилем крови в стадии стабильного роста, второй перекрест не наблюдается, хотя у старых коров количество нейтрофилов становится очень близким к количеству лимфоцитов. То же самое наблюдается у свиней и кроликов. Общность динамики возрастных изменений отношения лимфоциты (Л) / нейтрофилы (Н) независимо от ее абсолютной

величины, хорошо видна на следующей диаграмме (рис. 12).

По вопросу об основных причинах возрастных изменений нейтрофилов и лимфоцитов пока можно высказать только некоторые предположения. Так, первоначальное богатство крови новорождённых ней-трофилами и быстрое падение их количества в первые дни жизни можно объяснить, например:

а) Явлениями синкаингенеза (Кон — Франк). По этой теории, гормоны, образующиеся в материнском организме, поступая в кровь при плацентарном кровообращении, вызывают у плода такие же изменения, как и в организме матери; к явлениям этого порядка надо отнести, например, увеличение надпочечников, увеличение матки, набухание грудных желез и некоторые другие явления, отмечаемые у новорождённых (А. Ф. Тур).

К этим же синкаингенетическим явлениям можно отнести и резкий нейтрофилёз новорождённых. В дальнейшем, с удалением из организма новорождённого гормонов матери, картина крови всё более определяется собственными гормонами и их соотношением у молодого организма. Отсюда резкое падение нейтрофилов в первые дни после рождения.

б) Нейтрофилёз новорождённых можно рассматривать как приспособление к защите организма от заражения в условиях, когда в первые дни в крови новорождённого имеется лишь очень мало антител (В. Н. Никитин). Дальнейшее падение нейтрофилов и обогащение крови лимфоцитами можно связать:

а) с повторением филогенеза белых кровяных телец на начальных стадиях онтогенеза. Лимфоциты, как наименее диференцированная и древняя форма белых кровяных телец, превалируют на ранних этапах онтогенеза;

б) с значительным развитием и активностью тимуса в раннем онтогенезе;

в) с высокими потенциями роста в равней онтогенезе; лимфоциты, по многим данным, играют известную роль в усвоении и синтезе белков.

За подъёмом количества лимфоцитов происходит

их медленное падение у всех четырёх видов животных. Другой общей закономерностью является нахождение в крови в раннем онтогенезе незрелых форм нейтрофилов. Это ведёт к сдвигу ядра нейтрофилов влево. Он хорошо выражен у крупного рогатого скота и менее заметен у лошадей и свиней.

Вероятно, вначале онтогенеза кроветворные органы функционируют ещё не в такой степени, чтобы нейтрофилы (так же как и другие формы лейкоцитов) успевали в них созреть. Функциональная полноценность миэлопоэтической системы достигается только значительно позднее.

С той же позиции можно рассматривать и некоторый сдвиг влево ядра нейтрофилов у старых животных. Здесь это — проявление уже недостаточной полноценности кроветворной системы. Более того, это своего рода физиологическая раздражённость миэлопоэза, вызванная уже нарушающимися нейро-гуморальными регуляциями в организме.

Третью общую (резко выраженную у всех исследованных животных) закономерность представляет гипоэозинофилия в ранней молодости.

ОСНОВНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИИ БЕЛОЙ КРОВИ

При физиологически нормальном состоянии организма, кроветворные органы выбрасывают в сосудистую кровь достаточно зрелые формы лейкоцитов. В этом случае гемопоэз происходит под влиянием, в общем, довольно стабильных и хорошо сбалансированных нейрогуморальных факторов, обеспечивающих оптимальные условия для полноценного функционирования костного мозга, лимфатических узлов и т. д. Стабильность кроветворения и соответствующая ей стабильность уровня распада белых кровяных телец в организме определяют постоянство состава сосудистой белой крови и общего количества в ней лейкоцитов. Однако постоянство это весьма относительно: в составе белой крови сельскохозяйственных и, особенно, лабораторных животных даже в норме наблюдаются довольно заметные вариации («филогенетически менее устоявшаяся кровь», по А. Заварзину). Особенно вариабильна кровь таких лабораторных животных, как крысы, мыши, морские свинки. Менее изменчива кровь кролика.

Возможно, что на размах колебаний лейкоцитарной формулы сельскохозяйственных и лабораторных животных влияет также и то, что физиологическая норма у них встречается, в сущности, сравнительно редко. Помимо малоучитываемых патологических состояний, почти все сельскохозяйственные и лабораторные животные в той или иной степени инвазированы (гельминтозы, протозоозы и арахно-энтомозы). По мнению академика К. П. Скрябина, «...нигде в мире нельзя встретить ни одной головы крупного рогатого скота, ни одной овцы и лошади, свободной от паразитических червей» (1937 г.).

Наконец, необходимо иметь в виду наличие у сельскохозяйственных животных порою довольно значительных породных различий состава белой крови (а в известной степени и красной). Так, у шаговых пород лошадей лейкоцитарная формула имеет лимфо-цитарный профиль, а у скаковых нейтрофильный. Кровь рысистой лошади занимает промежуточное положение. Считается, что лимфопитарный профиль с наличием эозинофилии характеризует собой ваготоническое состояние, в противоположность выраженному нейтрофильному, свойственному симпатикотонии. Сухая конституция восточной лошади характеризуется симпатикотоническим комплексом, и ему чаще отвечает нейтрофильный профиль, в то время как тяжеловозы с рыхлой конституцией находят выражение ваготоничности в лимфоцитарном профиле.

При патологических процессах изменяется характер нейрогуморальных влияний на кроветворение. На гемопоэтическую систему воздействуют токсины, продукты распада и метаболизма бактерий, специфические антитела и продукты изменившегося катаболизма.

Отсюда двойное влияние на кроветворение в условиях патологии. С одной стороны, раздражённый костный мозг выбрасывает в кровяное русло не только зрелые, но и не закончившие свой цикл развития («вызревания») формы лейкоцитов (сдвиг лейкоцитарной формулы влево, появление в крови лимфобла-стов, монобластов, увеличение числа плазматических клеток).

С другой стороны, особенно при сильных интоксикациях, действие яда непосредственно сказывается на образующейся клетке: появляются дегенеративные формы белой и красной крови.

Основными биологическими закономерностями в изменениях белой крови при патологии являются следующие:

I. Слабые раздражения вызывают лишь функциональные изменения лейкоцитарной картины; средние раздражения, действуя через лейкопоэтические органы, являются формативными; сильные — влияют также на образование отдельной клетки; самые сильные раздражения действуют угнетающе, ослабляя центральные и разрушая периферические клетки кроветворных органов.

II. В большинстве инфекционных процессов первыми реагируют на раздражение нейтрофилы, затем моноциты и в последнюю очередь лимфоциты; различие инфекционных картин крови зависит от взаимного сдвига (во времени) этих трёх фаз и от колебания степени реакции отдельных групп, а также от появления наряду с ними более редких форменных элементов.

По отношению к общему количеству лейкоцитов слабое, умеренное и, в значительном большинстве случаев, сильное раздражение (интоксикация) вызывает нарастание лейкоцитов (лейкоцитоз); при очень сильных, «запредельных» раздражениях, кроветворение подавляется и возникает лейкопения.

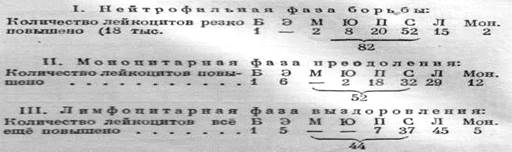

Гораздо важнее, конечно, учитывать дифференцированные изменения отдельных групп лейкоцитов. Лейкоцитарная формула при подавляющем большинстве инфекционных заболеваний претерпевает три последовательные фазы изменений.

В начале б о л е з н и наблюдается нарастающий лейкоцитоз, нейтрофилия с резким регенеративным сдвигом ядра влево (до юных форм и даже до миэлоцитов), анэозннофилия, лимфо- и монопения. Это — нейтрофильная фаза борьбы.

Во второй стадии развития болезни, при кризисе и начинающемся выздоровлении, лейкоцитоз постепенно уменьшается, снижается количество нейтрофилов и ослабляется сдвиг ядра влево, появляются эозинофилы (восстановление эозинофилии), несколько увеличивается количество лимфоцитов и резко нарастает число моноцитов (моноцитоз). Это — моноцитарная защитная фаза, или фаза преодоления.

В третьей стадии болезни, при продолжающемся и заканчивающемся выздоровлении, наблюдаются: дальнейшее постепенное падение общего числа лейкоцитов, эозинофилия, резкий лимфоцитоз, несколько уменьшающийся моноцитоз, уменьшение числа нейтрофнлов и постепенное возвращение сдвига ядра до нормы. Это — л и м ф о ц и т а р-н а я фаза, или фаза выздоровления.

Наблюдающиеся при типичном течении болезни фазы изменения лейкоцитарной формулы можно видеть из смены трёх последовательных гемограмм лошади (заимствовано у А. В. Синева):

На следующей диаграмме (рис. 13) показан типичный ход изменений лейкоцитарной формулы крови в течение всей болезни.

Повышенное количество эозтгаофилов иногда удерживается долго после выздоровления. Так, ио данным А. Ф. Дорофеева (1928—1929 гг.), перипневмония у крупного рогатого скота оставляет по себе длительный след на лейкоцитарной формуле, и резко выраженная эозинофилия сохраняется до 3—6 месяцев после клинически установленного выздоровления.

При ряде заболеваний личная смена картин белой крови может существенно изменяться. Так, при крупозной пневмонии у лошадей и коров вначале имеется период лейкопении с уменьшенным количеством нейтрофилов. Затем—резко выраженный нейтрофильный лейкоцитоз. Хорошо выраженная лейкопения наблюдается при инфлуэнце лошадей, паратифе телят и чуме свиней. Интересно, что в то время как чума свиней связана с резко выраженной лейкопенией (всего 2—3 тыс. лейкоцитов в 1 мм3 крови), близкая к ней по начальным клиническим признакам рожа сопровождается не менее сильно выраженным лейкоцитозом (до 25 тыс. лейкоцитов в 1 мм3 крови). Таким образом, диференциальный диагноз рожи и чумы свиней значительно облегчается подсчётом количества лейкоцитов в сосудистой крови.

При гельминтозах, особенно у лошадей, собак и крупного рогатого скота, и при роже свиней наблюдается резкая эозинофилия (до 45—50 % эозинофилов). Гораздо менее выраженная, но всё же отчётливая эозинофилия наблюдается и при некоторых кожных заболеваниях, например, при различных формах экземы, при акариазе у собак.

Наличие значительных, характерных для отдельных болезней, специфических отклонений от типичной биологической реакции кроветворных органов всегда нужно иметь в виду при клиническом диагнозе. Кроме того, эта биологическая реакция даже и в обычных случаях далеко не стандартна.

РАННИЕ ФОРМЫ ОНТОГЕНЕЗА ЛЕПКОЦИТОВ

Для нормальной сосудистой крови характерно наличие в ней более или менее зрелых форменных элементов. В органах же кроветворения, например, в красном костном мозгу, наряду с различными клетками, находящимися на более поздних стадиях вызревания (миэлоцитами, юными, палочкоядерными и сегментоядерными формами), можно найти и самые ранние, исходные для пролиферации и развития, клеточные формы лейкоцитов. Сюда принадлежат (в порядке последовательного вызревания): а) гемоцитобласты (лимфоидоциты, миэлобласт— последний не во всех теориях лейкогенеза является синонимом гемоцитобласта); б) лейкобласты и в) промиэлоциты. В лимфопоэтической системе лейкобластам соответствуют г) лимфобласты.

Кроме того, в красном костном мозгу локализуются гигантские полиморфноядерные клетки д) мегакариоциты, из которых, по видимому, возникают кровяные пластинки млекопитающих. В очень редких случаях (при некоторых заболеваниях, например, хроническом миэлозе) мегакариоциты попадают в сосудистую кровь.

а) Гемоцитобласты (лимфоидоциты) — большие (12—20 µ диаметром) круглые или овальные клетки с базофильной тонкой цитоплазмой и крупным округлённым нерасчленённым, компактным ядром исключительно нежной структуры.

Окружность ядра иногда с бухтообразными углублениями. Хорошо заметна очень равномерная, сетчато-зернистая, без сколько-нибудь заметных сгущений (глыбок) сетка базихроматина. По А. Н. Крюкову, «ядро построено из тончайших примитивных нитей хроматина, отличающихся необыкновенной равномерностью калибра и окраски и дающих чрезвычайной правильности сплетение. Точки перекрещивания нитей ядерной сети воспринимаются как вернистость, откуда создаётся впечатление о нежнейшем микрогранулярном строении ядра. Вследствие малого содержания нуклеина в хроматиновых нитях, ядро получает лептохроматическую окраску, без ясного разделения субстанции ядра на хроматин и оксихроматин. В ядре имеются две-три (до шести) нуклеоли, красящиеся в синий цвет, переходящий в слегка красно-фиолетовый. Нуклеоли имеют характер округлых и более продолговатых образований; некоторые из них являются лишь псевдонуклеолями и представляют собой промежутки в хроматиновой сети ядра, через которые просвечивает синяя субстанция цитоплазмы».

Структура ядра гемоцитобластов может быть охарактеризована и иначе, как имеющая нежную сетчато-зернистую структуру, бледно окрашивающуюся благодаря малому количеству базихроматина (малой насыщенности ядра диффузно распределёнными нуклеотидами). Поэтому в ядре нет чередования отдельных участков с конденсацией бази- или оксихроматина (хроматина и парахроматина).

Нежную структуру поверхности ядра гемоцитобласта сравнивают то с нежной рябью на поверхности воды от слабого дуновения ветра (Крюков), то с поверхностью шагреневой кожи (Паппенгейм), то, наконец, с нежным нитчатым облачком.

Здесь необходимо подчеркнуть, что описание ядерных структур является правильным только по отношению к той искусственно полученной при фпкса-которая отражает коагулировавшие коллоиды ядра. Как показала исследования П. В. Макарова (1946—1948 гг.), покоящееся ядро при жизни не обладает никакими предсуществующими структурами, кроме ядрышка. Нити в ядре и цитоплазме, постулируемые А. Н. Крюковым, следует рассматривать, как артефакты, возникающие при фиксации.

Цитоплазма имеет различную степень базофилии; чем больше развита цитоплазма, тем она бледнее, т. е. менее базофильна. Периферия её окрашивается темнее, вокруг же ядра образуется более слабо окрашивающаяся перинуклеарная зона, иногда приобретающая розоватый оттенок. У тонкопротоплазменных клеток эта зона отсутствует.

Изредка в цитоплазме встречаются азурофильные гранулы.

Гемоцитобласт полипотентен и может развиваться, в зависимости от нейрогуморальных факторов, в направлении миэлопоэза, лимфопоэза, монопозза и еритропоэза.

По Аринкину, в пунктате костного мозга содержится от 1,0 до 1,4% мизлобластов (т. е. гемоцитобластов и последующей формы диференциации в направлении миэлопоэза — лейкобластов).

б) Лейкобласты — промежуточная клеточная форма между полипотентными гемоцитобластами и достаточно чётко диференцированными в сторону грануло-цитопоэза промиэлоцитами и миэлоцитами. Ряд исследователей сближает лейкобласты с миэлоцитами и не выделяет их в самостоятельную промежуточную форму (Максимов, Крюков, Заварзин, Нагели).

По Паппенгейму, лейкобласт характеризуется:

а) ядром, имеющим структуру, приближающуюся к миэлоциту, и иногда содержащим ядрышки;

б) базофильной, несколько более широкой, чем у гемоцитобласта, цитоплазмой, иногда содержащей тёмные, азурофильные зёрнышки, порою очень обильные.

Н. Д. Стражеско и Д. Н. Яновский следующие образом характеризуют особенности лейкобластов:

«Мы под лейкобластом понимаем лимфоидную клетку, ядро которой теряет специальную лимфоидоцитарную структуру. Это не значит, что она должна быть выраженно миэлоцитарной. Эта лимфоидная клетка имеет ядро более грубой структуры, чем ядро лимфоидоцита. Правильное густое сплетение тонких нитей заменяется более грубым сплетением тяжей хроматина с небольшими просветами парахроматина. В ядре части из этих клеток ещё сохраняются ядрышки. Протоплазма не резко базофильна. Ядро значительно отличается от ядра миэлоцита, где плотные участки хроматина чередуются с более светлыми участками, образуя пёструю мизлоцитарную структуру. Так как приобретение определённых биологических свойств идёт вместе с морфологическим созреванием клетки, то потеря специальной лимфоидоцитарной структуры ядра, огрубение его, должны служить доказательством дифрренциации не только морфологической, но и биологической, т. е. приобретения или потери клеткой ряда свойств, как, например, исчезновение полипотентной возможности, т. е. способность развиваться в сторону только лимфоидных или миелоидных клеток, появление ферментов и т. п. В таком понимании лейкобласт будет действительно соответствовать лимфобласту лимфатического ряда. Как раз лейкобласты наиболее трудно отличить от лимфобласта по морфологическим признакам».

Н. Д. Стражеско и Д. Н. Яновский считают, что лейкобласты, уже начавши диференцироваться в направлении гранулопитов ещё сохраняют возможность превратиться, при известных условиях, в моноциты, так же как и лимфобласты. Следующая ступень их развития — промиэлоциты — уже не обладает этой потентностью и может диференцироваться только в гранулоциты.

А. Н. Крюков, не считая возможным выделить лейкобласт в самостоятельную переходную клеточную форму, объединяет, как синонимы, гемоцитобласты, лимфоидоциты и миэлобласты. Н. Д. Стражеско и Д. Н. Яновский объединяют гемоцитобласт и его последующую стадию — лейкобласт — названием миэлобласт.

Выделение лейкобласта в самостоятельную клеточную форму характерно для многих умеренных унитаристов, по отрицается как сторонниками крайнего монизма, так и сторонниками полифилетизма.

в) Промиэлоциты — дальнейшая форма диферен-циации гемоцитобласта и лейкобласта в гранулоциты Она характеризуется:

1) выраженной миэлоцитарной структурой ядра с чередованием ясно выраженных тёмных и светлых участков;

2) отсутствием ядрышек в ядре;

3) появлением азурофильной, уже достаточно обильной, зернистости, которая впоследствии превращается, в зависимости от условий развития, то в эозинофильную, то в гетерофильную, то, наконец, в базофильную зернистость;

4) дальнейшим увеличением массы цитоплазмы Ядро проявляет уже некоторую тенденцию к образованию выступов и вдавлений.

Зёрна дают более или менее выраженную оксидазоположительную реакцию.

Промиэлоциты составляют 0,8—1.4% клеток в пунктате костного мозга (Аринкин).

г) Лимфобласты (макролимфоциты) — такие же промежуточные ступени в направлении развития гемоцитобласта в лимфоциты, как лейкобласты по отношению к миэлоцитам. Лимфобласты трудно отличимы от лейкобластов.

Это большие клетки, с несколько более широким, чем у гемоцитобласта, поясом базофильной цитоплазмы. Их диаметр колеблется между 10 и 15 µ, иногда и более. В отличие от лейкобласта, имеющего несколько дымчатую цитоплазму, у лимфобласта она ясно-голубая.

Большое, имеющее небольшие выступы и впадины, ядро окрашивается бледнее, чем у средних лимфоцитов. Его структура гораздо нежнее, чем у последних (более рыхлая), хотя, в отличие от гемоцитобластов, в нём становятся ясно заметными светлые и тёмные поля. Ядро содержит ядрышки (от одного до трёх), не так резко отграниченные, как в ядре лимфоидоцита.

В цитоплазме ясно выражена светлая перинуклеарная зона, и это служит добавочным отличием лимфобласта от лейкобласта. Базофилия цитоплазмы выражена гораздо слабее, чем у гемоцитобласта. Цвет цитоплазмы — ясноголубой.

Другим, весьма важным, отличием лимфобласта от лейкобластов является их разная оксидазная реакция: у лейкобластов она положительна, у лимфобластов отрицательна.

Лимфобласты находятся в периферической крови только при некоторых патологических состояниях, особенно при лимфатической лейкемии.

д) Гигантские клетки красного костного мозга — мегакариоциты.Мегакариоциты (и их родоначальная, не всеми признаваемая форма — мегакариобласты) представляют гигантские клетки костного мозга, имеющие размер в 20—40 µ и более.

Ядро мегакариоцитов обычно резко полиморфное, образует сложные изгибы (конволюты) и лишь очень редко имеет более простую форму, слегка напоминающую форму ядра моноцитов. Иногда встречаются мегакариоциты с кольцеобразными, сложно извитыми ядрами.

Ядро мегакариоцитов, по Крюкову, «в общем бедно хроматином, дающим явственную сеть из тонких и более толстых нитей с утолщениями в виде частиц, лежащих на разном расстоянии друг от друга. В ядре могут находиться многочисленные нуклеоли».

В ядре мегакариоблаетов видны нуклеоли.

Цитоплазма гигантских клеток костного мозга весьма объёмиста, окрашивается базофильно, мутна. У более зрелых форм в цитоплазме находятся многочисленные мелкие азурофильные зёрнышки.

Особенностью цитоплазмы мегакариоцитов является наличие в ней очень большого количества цент-риоль (по А. Максимову, нескольких сотен).

От цитоплазмы зрелых мегакариоцитов постоянно отделяются небольшие комочки, содержащие азуро-фильную зернистость. Это явление, а также наблюдающийся параллелизм между изменением количества мегакариоцитов в костном мозгу и изменением количества кровяных пластинок в сосудистой крови дали Райту (Wright) основание рассматривать кровяные пластинки как продукт распада мегакариоцитов. В костном мозгу содержится около 0,2% мегакариоцитов (Аринкин).

Мегакариоциты никогда не встречаются в периферической крови физиологически нормального организма. Довольно часто их находят при лейкемиях (преимущественно малые, бедные цитоплазмой, клетки). Н. Д. Стражеско и Д. Н. Яновский считают их не мегакариоцитами, а мегакариобластами.

ГЕНЕЗИС КРОВЯНЫХ КЛЕТОК

ТЕОРИИ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЛЕЙКОЦИТОВ

Картина крови теснейшим образом зависит от функционального состояния органов кроветворения, отражая в той или иной степени происходящие в гемопоэтической системе изменения. Поэтому для правильного истолкования картины крови большое значение имеет знание закономерностей кроветворения в норме и в патологических условиях и, прежде всего, генеза кровяных клеток.

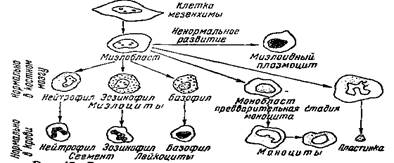

К сожалению, до сих пор ещё нет единой, безупречно обоснованной теории кроветворения. Известно, что у беспозвоночных и низших позвоночных животных, не имеющих кроветворных органов и дифференцированных белых кровяных телец, все элементы крови возникают из индиферентных мезенхимных клеток. Нечто подобное наблюдается и на самых ранних стадиях эмбриогенеза млекопитающих. Однако и в филогенезе (у более высоко организованных животных) и в онтогенезе (на более поздних стадиях эмбриогенеза) отношения значительно усложняются. Возникают специальные органы кроветворения (миэлоидная и лимфоидная системы), диференцируются белые кровяные тельца. Генезис клеток крови у высших животных оказывается гораздо более сложным, чем у животных примитивных. Он изучен далеко не в достаточной степени. В настоящее время существуют три основные теории генезиса клеток крови:

а) монистическая, или унитаристическая, монофилетическая теория (Усов, Вайденрайх, Максимов, Немилов, Доминичи, Феррата, Хлопин, Мясоедов, Алёшин и др.);

б) дуалистическая теория (Эрлих, Негели и др.);

в) триалистическая теория (Ашоф и др.). Особую теорию представляет собой умеренный

унитаризм пли монофилетический дуализм (Крюков, Паппенгейм, Стражеско и Яновский, Тимофеевский), объединяющий унитаризм и дуализм, устраняя их крайние положения.

Некоторые основные положения признаются почти всеми исследователями. Считается, например, установленным, что в эмбриональном кроветворении недиференцированные клетки мезенхимы в процессе диференциации (и пролиферации) образуют первые островки кроветворения, продуцирующие все основные виды клеток крови и в дальнейшем развивающиеся в кроветворные органы. При этом возникают две кроветворные системы: миэлоидная (костный мозг) и лимфоидная (лимфатические узлы и селезёнка). Обе системы диференцируются уже в эмбриогенезе и образуют при физиологически нормальных условиях различные клетки крови: миэлоидная—кровяные пластинки, красные кровяные тельца и гранулоциты, а лимфатическая — лимфоциты. Диференциация мезенхимальных элементов в этих тканях зашла так далеко, что превращение одной ткани в другую (или обратное развитие) в обычных физиологических условиях встречается редко (унитаристы) или исключено (дуалисты и триалисты). Морфологическая диференциация сочеталась здесь с диференциацией биохимической; одно из самых ярких проявлений последней — наличие оксидаз в миэлоидных элементах и отсутствие этих ферментов в лимфоидных клетках (только моноциты иногда слабо оксидазо-положительны). Различны и условия внутриклеточного пищеварения у гранулоцитов и моноцитов; у первых пищеварительные ферменты действуют в слабощелочной среде, а у вторых в слабокислой. Окислительный обмен у гранулоцитов сдвинут в сторону гликолиза, а у агранулоцитов гликолиз выражен очень слабо.

Однако у взрослых организмов, как в кроветворных органах, так и вне их, сохраняются и мало изменившиеся индиферентные мезенхимные клетки. Под влиянием особых физиологических и патологических воздействий они могут развиваться в любые кровяные клетки — как миэлоидного, так и лимфоидного ряда.

При физиологически нормальных условиях лейкопоэз обеспечивается не этими индиферентными мезенхимными клетками и даже не первыми формами их начинающейся диференциации — миэлобластами и лимфобластами, а размножением ещё более диференцированных форм — миэлоцитов и соответствующих им по степени зрелости форм агранулоцитов.

Основная проблема теории кроветворения состоит в том, до какой стадии созревания сохраняется у взрослого позвоночного полипотентность клеток кроветворной ткани, иначе говоря, насколько далеко зашла диференциация миэлоидной и лимфоидной тканей.

По представлению унитаристов (Максимов), грань между миэлоидной и лимфоидной тканью очень относительна, резкого обособления между ними нет, и в обычных физиологических условиях возможно образование лимфоидных элементов из мало диференци-рованных элементов миэлоидной ткани и наоборот. Унитаристы считают, что все агранулоциты крови и кроветворных органов (малые и большие лимфоциты и моноциты) являются недиференцировашшми или лишь очень мало диференцированными клетками, которые при некоторых условиях могут развиться в гранулоциты, эритроциты и мегакариоциты.

По А. Максимову, «соотношения между всеми... формами незернистых лейкоцитов в циркулирующей крови гораздо более тесные и простые, они не только происходят из одной общей родоначальной клетки, что, конечно, несомненно, но они и в самой крови и в других тканях могут в известных пределах прямо превращаться друг в друга. По крайней мере, в крови животных... очень часто вообще не удаётся провести резкой границы между ними, а, наоборот, удаётся подобрать непрерывный ряд постепенных переходных форм от малого лимфоцита к большому (где последний циркулирует в крови) и к моноциту, который является как бы наиболее зрелой формой лейкоцитов. Большой же лимфоцит или моноцит, размножаясь делением, могут опять дать начало малым лимфоцитам».

«На основании этой нерезкой отграниченности друг от друга разных видов незернистых лейкоцитов, они и могут быть объединены... под общим названием «лимфоциты» или «агранулоциты>. Это всегда в основе одна и та же равнозначная клетка. Внешний вид её, величина, отношение между массой протоплазмы и ядра, степень базофильности протоплазмы, отношение к прижизненной окраске и т. п. могут значительно колебаться, и клетка может соответственно этому более или менее приближаться то к одному, то к другому из описанных трёх типов, но внутренние потенциальные её качества при этом остаются неизменными». «Это учение признаёт, что все вообще лимфоидные элементы в организме по существу совершенно равнозначны, хотя в гистологическом отношении могут быть очень разнообразны. Как бы они ни были различны по виду, величине, отношению между объёмом ядра и протоплазмы, по базофильности последней и т. д., это всё-таки всегда те же самые индифферентные блуждающие клетки, мезенхимные амёбоциты, лимфоциты в широком смысле», с очень большой «потенцией развития; малые лимфоциты, большие лимфоциты, моноциты представляют собою лишь некоторые наиболее типичные внешние формы, которые может принимать этот элемент в организме... все эти клеточные типы постепенно переходят друг в друга и связаны промежуточными формами. То, что описывается под именем гистиоцитов, лейкобластов и т. д., также не может считаться определёнными и резко ограниченными клеточными типами. Сказанное относится затем и к миэлобластам и лимфобластам дуалистов, т. е. к незернистым родоначальным клеткам миэлоидной и лимфоидной ткани. Они должны рассматриваться не как две различные клеточные формы, а как один и тот же индиферентный, мезенхимный амёбоцит, который можно в данных двух случаях по гистологическому виду назвать просто большим лимфоцитом. Если этот  большой лимфоцит в миэлоидной ткани, развиваясь и диференцируясь, даёт в результате эритроциты и зернистые лейкоциты, а та же самая клетка в лимфоидной ткани, размножаясь, производит только себе подобные элементы, то этот на первый взгляд странный факт объясняется очень просто тем совершенно естественным предположением, что направление развития лимфоцита в каждом данном случае зависит всегда от тех внешних условий, в которых он находится. Очевидно, что внешние условия в миэлоидной и лимфоидной ткани для одной и той же клетки должны быть совершенно различны и в результате этого одна и та же клетка и даёт в обоих случаях различные продукты развития» (Максимов).

большой лимфоцит в миэлоидной ткани, развиваясь и диференцируясь, даёт в результате эритроциты и зернистые лейкоциты, а та же самая клетка в лимфоидной ткани, размножаясь, производит только себе подобные элементы, то этот на первый взгляд странный факт объясняется очень просто тем совершенно естественным предположением, что направление развития лимфоцита в каждом данном случае зависит всегда от тех внешних условий, в которых он находится. Очевидно, что внешние условия в миэлоидной и лимфоидной ткани для одной и той же клетки должны быть совершенно различны и в результате этого одна и та же клетка и даёт в обоих случаях различные продукты развития» (Максимов).

Унитарная теория кроветворения видна на схеме, заимствованной у Максимова (цветная таблица 64).

Все клетки в этой схеме размещены по линиям, которые показывают их постепенное днференциальное развитие в определённом направлении, начиная от родоначальных индиферентных больших лимфоцитов (1—3) и кончая соответствующими зрелыми формами циркулирующей крови (11, 12, 13, 23, 27, 34). Наиболее сильны позиции унитаристов в области сравнительной гематологии и эмбриологии.

Полифилетические теории опираются, главным образом, на данные клинической диагностики.Дуалисты (Негели, Шридде) резко обособляют миэлоидную и лимфоидную ткани. Они считают диференциацию этих тканей зашедшей так далеко, что возникновение клеток одной системы из родоначальных клеток другой совершенно невозможно ни в физиологических, ни в патологических условиях. Далёким отголоском когда-то существовавшей связи и единства этих двух систем является у взрослых млекопитающих только индиферентная мезенхимная клетка.

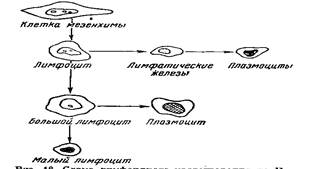

Ниже приводится дуалистическая схема кроветворения по Негели (из А. Егорова) (рис. 14, 15, 16).

Широко распространена среди гематологов умеренно унитарная или монофилетически-дуалистическая теория генеза кровяных клеток (Крюков, Стражеско, Паппенгейм). По этой теории, не толькс примитивный гистиогенный элемент (индиферентная клетка мезенхимы), но и следующая стадия его развития — лимфоидоцит (гемоцитобласт) является связующим звеном и общей родоначальной клеткой миэлоидной и лимфоидной систем. Это узкопротоплазменная, лимфоцитоподобная клетка с нежной и тонкой структурой ядра («шагреневая кожа»). Лимфоидоцит (гемоцитобласт), в зависимости от различных

условий развития, может диференцироваться то в лимфобласт (родоначальную клетку для лимфоцитов), то в лейкобласт (родоначальную клетку миэлоидного ряда клеток). Гетерогенное развитие начавшего диференцироваться лимфоидоцита уже невозможно.

Генез крови по теории умеренного унитаризма виден из схем А. Н. Крюкова и Н. Д. Стражеско и Д. Н. Яновского (рис. 17 и цветная таблица 63).

А. Н. Крюков следующим образом характеризует пограничное положение умеренного унитаризма по отношению к унитаризму и дуализму:

«По этой теории, тканевое кроветворение идёт из примитивного гистиогенного элемента всегда через стадию лимфоидоцита. Лимфоидоцит одинаково является источником неоплазмы миэлоидной ткани и повсеместных лейкемических лимфоцитов. Лимфоидоциты выступают на сцену при образовании круглоклеточного экссудата при воспалении. Они являются также первыми клетками в эмбриональном кроветворении. Лимфоидоцит обладает способностью диференцироваться в зернистые лейкоциты, лимфоциты и эритроциты. Эта теория проводит разграничение меж ду различными лимфондными элементами, различая между ними миэлоидные клетки и лимфатические в среди тех и других выделяя особые типы — лимфои-

доцит, лейкобласт или лимфоидоцит с ядром миэло-цита, макролимфоцит, лимфоцит. В то время как унитаризм все различия между этими лимфоидными элементами отрицает и считает их лишь различиями функционального значения, дуализм известным морфологическим различиям придаёт чрезмерное значение, как это существует в вопросе о материнских клетках. Умеренный монофилетизм оценивает эти различия менее высоко там, где они менее выражены, как в вопросе о материнских клетках, и здесь ближе стоит к унитаризму, но приближается к дуализму в вопросе о различиях между мизлобластами и лимфоцитами. Унитаризм считает лимфоцит эмбриональной клеткой, дуализм — высоко диференци-рованным элементом, эквивалентом полиморфному лейкоциту; умеренный унитаризм, признавая малые лимфоциты за зрелые элементы, тем не менее не ставит их на одну доску с полиморфными гранулоци-тами, так как эти последние уже потеряли способность к делению, которая принадлежит лимфоцитам в полной мере. Дуализм противополагает миелоидную ткань лимфоденоидной, унитаризм отрицает обособленность кроветворных систем, умеренный монофилетизм считает что обе ткани суть различные формы развития одного и того же эмбрионального лимфоидоцита, через который они находятся между собою в родственных отношениях». «Лимфоциты по этой теории образуются и в костном мозгу, как особый парамиэлоидный тканевый компонент, первоначально возникший всё-таки из этой же общей материнской клетки, специфицировавшейся в костном мозгу в направлении гранулопластики. При патологических же условиях, как это бывает при сепсисе, развитие лимфоидоцитов в гранулоциты сильно страдает, и тогда созревание может проявляться в сторону лимфопластики, среди скудных миэлоидных элементов обнаруживаются в значительном количестве лимфоциты, что является для костного мозга уже феноменом патологического характера» (Крюков).

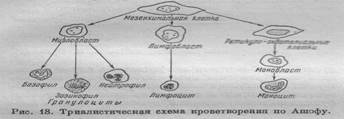

Наконец, по триалистической теории кроветворения, имеются три родоначальные формы кровяных клеток, исходные для возникновения лимфоцитов, моноцитов и гранулоцитов. Гранулоциты возникают в красном костном мозгу, лимфоциты — в лимфатической системе и селезёнке, а моноциты в ретикуло-эндотелиальной системе. Таким образом, по представлению триалистов, имеются три различные кроветворные ткани — миэлоидная, лимфоидная и ретикуло-эндотелиальная. Наиболее существенным подтверждением этой теории является обнаружение особой формы лейкемии — моноцитарной, наряду с ранее известными миэлоидной и лимфоидной лейкемиями.

Ниже приводятся схемы кроветворения по триалистической теории (рис. 18 и 19).

Новую концепцию, пытающуюся преодолеть крайности и некоторую догматичность основных теорий кроветворения, выдвигает А. А. Заварзин (1932 г.).

По его мнению, «... такое обилие противоречивых теорий указывает, несомненно, на неправильный подход к самой постановке вопроса. Эта неправильность, по нашему мнению, состоит в том, что авторы множественных теорий пытаются приписать родоначальным формам абсолютную детерминированность, а авторы монистических воззрений — абсолютную лабильность (неустойчивость). Между тем, весьма вероятно, что для камбиальных элементов тканей внутренней среды не существует ни абсолютной детерминированности, ни абсолютной лабильности.

Есть много данных, говорящих о том, что в известных условиях кроветворный камбий детерминирован лабильно. Лабильная детерминированность обусловливает те факты, которые лежат в основе всех множественных теорий кроветворения.

При более резких вмешательствах, при более значительных общих или местных изменениях эта лабильная детерминированность нарушается, и тогда создаются условия для различных перестроек в кроветворении, которые дали повод к обоснованию монистических воззрений».

Последняя концепция представляется нам особенно важной. Она дает возможность преодолеть ограниченность полифилетизма и крайнего монизма. Лучше всего с этой концепцией согласуется современная теория умеренного унитаризма, развиваемая рядом ведущих отечественных гематологов (А.Н.Крюков, Н. Д. Стражеско, Д. П. Яновский, И. А. Кассирский, Г. А. Алексеев, Б. Л. Алёшин, А. Д. Тимофеевский). На позициях этой теории стоит и автор настоящего атласа.

Картина кроветворения, представленная изложенными здесь теориями, наблюдается у млекопитающих. У птиц имеется существенное изменение, сводящееся, во-первых, к тому, что лимфоидная ткань рассеяна по всему организму гораздо более диффузно и настоящие лимфатические узлы встречаются лишь у немногих видов, во-вторых, у них, как у всех позвоночных, имеющих ядерные эритроциты, последние образуются исключительно внутри кровеносных сосудов красного костного мозга. В костном мозгу птиц имеются широкие венозные капилляры (так называемые синусоиды) с чрезвычайно замедленным движением крови. Внутренняя поверхность эндотелия этих сосудов покрыта лежащими в несколько рядов эритробластами, дающими при делении и последующем вызревании зрелые эритроциты. Последние, по мере вызревания, оттесняются образующимися из зритробластов клетками к центру сосуда и затем уносятся током крови. Экстраваскулярно происходит образование красных кровяных телец и у всех остальных низших позвоночных. У рептилий и бесхвостых амфибий эритропоэз локализуется в красном мозгу, у хвостатых амфибий и рыб — в селезёнке.

Зернистые лейкоциты образуются у птиц (и у рептилий и высших амфибий) экстраваскулярно, в самой ткани костного мозга. У низших позвоночных (хвостатых амфибий и рыб) красного костного мозга нет и гемопоэз становится более диффузным, причём нет резкого разделения лимфоидной и миэлоидной тканей. Чрезвычайно мало известно о генезе тромбоцитов у птиц. По 'некоторым данным, они образуются из лимфоцитов, в виде особого самостоятельного вида клеток, по другим — они возникают из эндотелия. У млекопитающих же, повидимому, кровяные пластинки образуются из мегакариоцитов (гигантских клеток) красного костного мозга, путём отшнуровывания цитоплазмы (Райт).

КРОВЯНЫЕ ПЛАСТПНКИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ТРОМБОЦИТЫ ПТИЦ И НИЗШИХ ПОЗВОНОЧНЫХ

Другим видом форменных элементов крови млекопитающих являются так называемые кровяные пластинки. Это маленькие тельца (от 1 до 3—4 µ в диаметре), с неправильными «рваными» краями и утолщением посредине. Каждая пластинка состоит из гиалоплазмы (гиаломер), образующей основу пластинки, и хромомера — зёрнышек, скопляющихся в её центре или, изредка, разбросанных по гиалоплазме. Гиалоплазма окрашивается по Гимза и по Палпенгейму в голубовато-серый цвет (иногда с ро-вовым оттенком). Зёрнышки хромомера окрашиваются азурофильно, в вишнёвый цвет.

В среднем 1 мм3 крови сельскохозяйственных млекопитающих животных содержит от 200 тыс. до 400 тыс. кровяных пластинок. Однако у отдельных видов имеются значительные колебания количества пластинок в крови. Размеры кровяных пластинок у некоторых животных (кролик, свинья) мало вариируют, у других же (особенно у лошади) вариации в величине весьма значительны: при среднем диаметре в 3 µ, попадаются и очень маленькие пластинки (до 1 µ) и прямо гиганты, достигающие 12 µ.

Кровяные пластинки не являются клетками. По-видимому, это осколки клеток, но происхождение их недостаточно ясно. Вероятнее всего предположение Райта, установившего, что гигантские клетки костного мозга — так называемые мегакариоциты, отшнуровывая выступы своей цитоплазмы, содержащие азурофильные зёрна, образуют кровяные пластинки. Исследования Райта были подтверждены рядом авторов. Однако Максимов считает кровяные пластинки остатками дегенерировавших и вытолкнутых из эритроцитов ядер.

Функциональное значение кровяных пластинок также не может считаться хорошо выясненным. Их способность быстро распадаться, слипаться друг с другом в плотные кучки, с возникновением вокруг таких кучек нитей фибрина при свёртывании крови говорит за активное участие кровяных пластинок в этом процессе. По некоторым данным, кровяные пластинки (а также и эндотелий сосудов) содержат тромбокиназу. Способность кровяных пластинок образовывать, при нарушениях кроветока, плотные сгустки ведёт нередко к закупориванию (тромбу) мелких кровеносных сосудов.

На препаратах кровяные пластинки чаще всего встречаются кучками, причём иногда границы отдельных пластинок исчезают. Опытный исследователь, изучая мазок крови, может отметить тромбопению (очень малое количество кровяных пластинок) и тромбоцитов (повышенное их количество).

Предполагается, что при тромбопении скорость свёртывания крови резко снижена.

В крови птиц и всех низших позвоночных, наряду с эритроцитами и лейкоцитами, встречается третий тип клеток — тромбоциты. Кровяных пластинок у них нет. Каковы филогенетические взаимоотношения между тромбоцитами птиц и низших позвоночных и кровяными пластинками млекопитающих, неизвестно.

Тромбоциты — это овальные (у амфибий веретенообразные) клетки с большими ядрами и сравнительно тонким слоем облегающей их цитоплазмы, которая только на полярных концах клетки скопляется в несколько большем количестве. В цитоплазме нередко видно (на концах клетки) несколько азурофильных зёрен. Иногда цитоплазма вакуолизирована (у гусей очень часто). Цитоплазма очень слабо окрашивается в нежноголубой цвет (иногда остаётся бесцветной). Однако границы её видны очень чётко. Ядро содержит мелкие, интенсивно окрашивающиеся глыбки хроматина.

Размеры тромбоцитов отдельных видов сельскохозяйственных птиц незначительно различаются. Так, у гуся средняя длина тромбоцитов равна 6,8µ, ширина 4,5µ; у курицы — соответственно 8,5 µ и 5,3 µ В 1 мм3 крови имеется от 25 до 70 тыс. тромбоцитов.

Функция тромбоцитов изучена ещё меньше, чем кровяных пластинок млекопитающих. На препарате они нередко собираются кучками, но клеточные границы при этом сохраняются.

По Мевесу, в препарате свежей крови тромбоциты очень быстро подвергаются некробиотическим изменениям. При этом они слипаются кучками, прилипают к стеклу, укорачиваются, но в то же время расширяются (набухают); цитоплазма, скопляясь на одной стороне клетки, образует всё более утончающиеся псевдоподии, превращающиеся в тончайшие лучи. В окружающей плазме вокруг таких тромбоцитов начинают образовываться нити фибрина. Всё это даёт основание предполагать, что функция тромбоцитов близка к функции кровяных пластинок млекопитающих, т. е. они играют существенную роль в свёртывании крови.

Образование тромбоцитов у птиц локализуется в красном костном мозгу. По одним авторам, они образуются из особых родоначальных клеток, по другим — из эндотелия сосудов.

КРАСНЫЕ КРОВЯНЫЕ ТЕЛЬЦА (ЭРИТРОЦПТЫ)

Количественно преобладающей клеточной формой нормальной крови позвоночных животных являются красные кровяные тельца — эритроциты. Обычно количество их в 1 мм3 крови исчисляется миллионами, в то время как кровяные пластинки y птиц и низших позвоночных—тромбоциты) исчисляются в том же объёме крови сотнями тысяч, а лейкоциты — тысячами.

Поэтому на мазках физиологически нормальной крови основной фон составляют густо лежащие друг около друга, окрашенные эозином в яркорозовый или медно-красный цвет эритроциты.

Красные кровяные тельца выполняют в организме исключительно важную функцию — перенос кислорода от лёгких к тканям. Это осуществляется благодаря содержанию в эритроцитах железосодержащего сложного белка — гемоглобина. Обычно в эритроцитах бывает 33% гемоглобина (соответственно 12—17% гемоглобина в цельной крови). Каждый грамм гемоглобина, переходя в оксигемоглобин, связывает 1,34 см3 кислорода, образуя с ним легко диссоциирующее химическое соединение.

Совокупность эритроцитов всей крови животного называется эритрояом. У лошади весом 500 кг эритрон состоит из 436,5 триллиона красных телец, общим объёмом в 14,4 л и содержит 6,76 кг гемоглобина. По мазку крови можно, при известном навыке, составить приближённое представление как о количестве эритроцитов по густоте расположения клеток на равномерно полученном мазке, так и о насыщенности их гемоглобином — по интенсивности окраски (методом Романовского) каждого отдельного эритроцита. Для подсчёта количества красных кровяных телец и для точного определения количества гемоглобина применяют специальные, методы исследования крови. Подробное описание этих методов дано в любом курсе физиологии животных. Картина красной крови при специальной окраске мазка особенно ценна тем, что она даёт возможность распознавать регенеративные и дегенеративные изменения в эритроцитах по разной интенсивности окрашивания их специфическими красками, а также по изменению формы и внутренней структуры эритроцитов.

А. НОРМОЦИТЫ

Картина красной крови физиологически нормального взрослого животного характеризуется безусловным преобладанием зрелых форм красных кровяных телец — нормоцигпов. Сравнительно очень редко среди нормоцитов, окрашенных по методу Романовского в типичный медно-красный цвет, попадаются и незрелые эритроциты — полихроматофилы, окрашенные в переходные цвета от ясно синего, типичного для юной формы, через сине-фиолетовый, до фиолетово-красного цвета, приближающегося к нормальной окраске зрелого эритроцита. Таких форм бывает не более 1—5 на 1 000 зрелых эритроцитов у коров и лошадей и несколько более у свиней, собак, морских свинок и крыс.

Нормоцит млекопитающих (за исключением верблюда и ламы) представляет собой круглую безъядерную, плоскую клетку, с утолщёнными краями и несколько вогнутым центром. Собственно, вернее даже было бы говорить не о клетке, а об остатке клетки, поскольку нормоцит лишён обязательной и важнейшей составной части клетки — ядра. (Поэтому для элементов красной крови млекопитающих лучше применять название «красное кровяное тельце», чем «эритроцит», хотя последнее очень широко распространено и имеет преимущество краткости.)

У верблюда и ламы нормоциты овальны.

В профиль нормоцит имеет вид бисквита. Форму нормоцита лучше представить в виде пластинки или диска с утолщёнными краями. По некоторым новым данным, эритроциты в циркулирующей крови имеют колоколообразную форму («шапочки») с вогнутым центром. На неокрашенном мазке красные кровяные тельца кажутся жёлтыми или зеленовато-жёлтыми, соответственно цвету гемоглобина в очень тонких слоях. Периферическая часть, как содержащая более толстый слой гемоглобина, окрашена интенсивнее.

При окраске по Гимза эритроциты окрашиваются в красивый розово-красный, а при окраске по Паппенгейму — в медно-красный цвет. Так как при этом избирательно окрашивается гемоглобин, то на периферии, в утолщённой части эритроцита, где гемоглобина больше, окраска выражена интенсивнее. В центре окраска несколько менее интенсивна, но, в норме, достаточно заметна. При нарушениях гемоглобино-образования, нормоциты окрашиваются атипично. Иногда резко ослаблена окраска только центральной части красного кровяного тельца. Тогда эритроцит кажется красным кольцом с просветом в центре, — так называемая кольцевая форма. Такие формы особенно типичны даже для физиологически нормальной крови собаки.

В других случаях количество гемоглобина падает настолько сильно, что весь эритроцит (но, конечно, в первую очередь его центр) окрашивается гораздо слабее нормального. Такие эритроциты называются гипохромными, а само явление — гипохромией.

Наконец, возможны случаи, когда эритроциты содержат больше гемоглобина, чем обычно. Такие эритроциты окрашиваются интенсивнее и называются гиперхромными (явление гиперхромии).

При изучении мазка с дополнительным подсчётом количества эритроцитов и определением количества гемоглобина можно установить очень важный показатель насыщенности каждого отдельного эритроцита гемоглобином — так называемый цветной индекс (показатель) крови.

Цветной показатель не может быть определен, даже весьма приближенно, по мазку крови. Казалось бы, интенсивность окраски красных кровяных телец эозином даёт основание для суждения о насыщенности эритроцитов гемоглобином. Однако это далеко не так. Густота окраски эритроцита зависит, кроме фактора интенсивности (концентрации гемоглобина), также и от фактора ёмкости (размеры эритроцита, его толщина). При некоторых анемиях (особенно при микроцитарной гиперхромной анемии) резко изменяется форма красных кровяных телец. Из плоских, относительно растянутых дисков они превращаются в толстые, гораздо меньшего диаметра, тельца. При этом значительно возрастает густота окраски таких, кажущихся более мелкими, эритроцитов. В действительности содержание гемоглобина в таких эритроцитах не изменяется или изменяется в гораздо меньшей степени, чем это представляется при рассматривании их в окрашенных мазках.

.Цветной показатель (У) обозначает не абсолютное содержание гемоглобина в одном эритроците, но некоторую пропорциональную абсолютному содержанию величину. Уровень гемоглобина в кровп дан в условных процентах по Сали. В норме цветной

показатель равен единице (У = 1,0). Число большее единицы указывает на избыток гемоглобина в эритроците (гиперхромия); цветной показатель меньше единицы указывает на пониженное содержание гемоглобина (гипохромия).

Цветной индекс для сельскохозяйственных п лабораторных животных нужно рассчитывать по следующей полной формуле:

NRxHb

J= AHbxR

где: J — цветной индекс; NR — нормальное для данного вида количество эритроцитов в 1 мм3 крови; NHb — нормальный для данного вида животных. Многие авторы считают, что в сосудах животного эритроциты имеют чашеобразную или даже колоколообразную форму (Геле, Вайденрайх, Крюков). Возможные прижизненные изменения

формы эритроцитов представлены на следующей схеме (рис. 20).

По величине эритроциты можно подразделить на собственно нормоциты (для лошади — 5,6 µ диаметром), микроциты и макроциты. Микроциты это эритроциты меньшего, чем в норме, диаметра (для лошади — менее 5 µ), макроциты — большего (7—6 µ). Внутренняя структура эритроцитов почти не выяснена, но самое наличие этой прижизненной структуры кажется весьма вероятным. Иначе было бы непостоянной формы эритроцитов, «теней эритроцитов» понятно наличие их эластичности, нахождение при гемолизе, проникновения в эритроцит трипанозом без выхода из него гемоглобина, несомненно до казанное наличие в нём особых специфически окрашивающихся образований, и т. д. С поверхности красное кровяное тельце отграничено липоидно-белковой мембраной (Крюков, Лепешинская). В какой степени она отдиференцирована гистологически, представляется

ещё спорным. Наличие чётко выраженной оболочки эритроцита защищается Немиловым и Лепешинской.

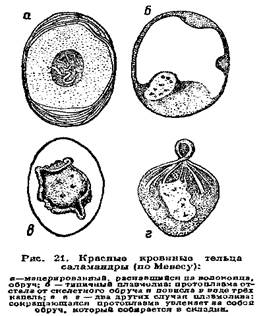

Под оболочкой предполагается наличие «краевых обручей» — эластических нитей, образующих остов эритроцита (рис. 21).

Весьма вероятно наличие в эритроцитах «внутренних тел», указываемых Максимовым, Арнольдом и др.

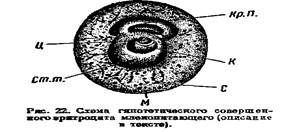

Ряд исследователей (в том числе Н. Д. Стражеско) развивают представление об очень сложной прижизненной структуре так называемого «совершенного эритроцита» млекопитающих. Эта, в значительной степени гипотетическая, структура представляется состоящей из:

1. Ядра, остатков ядра или кровяных пластинок (кр. п.).

2. Протоплазмы, состоящей из:

a) радиальной структуры, лишь редко видимой (С);

b) нагромождённой сверху в юном возрасте базофильной субстанции (полихромазия);

c) коркообразной сложной наружной оболочки (М).

3. Архоплазмы, состоящей из:

a) более светлого центрального вещества (ст. т.), соответственно вогнутости («стекловидное тело»);

b) микроцентра (центральное тельце) с соединением (ц); в микроцентре имеются два очень маленьких блестящих зёрнышка;

c) прилежащего, трудно изобразимого, величиною в 1—2 микрона, шаровидного, так называемого «капсулъного тела» (К).

Вряд ли, однако, можно признать такую сложную структуру достаточно экспериментально обоснованной. Более того, имеются высказывания об отсутствии такой сложной структуры в эритроците (Насонов). Не совсем понятно, какие физиологические функции могли бы быть связаны с такой сложной и в значительной степени искусственной структурой красного кровяного тельца (рис. 22).

Эритроциты птиц и низших позвоночных существенно отличаются от красных кровяных телец млекопитающих прежде всего тем, что даже в зрелом состоянии содержат ядра. Кроме того, они гораздо крупнее размером и имеют овальную форму.

Потеря зрелыми формами эритроцитов млекопитающих ядра произошла, вероятно, в процессе приспособления этих клеток к переносу кислорода

Ядерные эритроциты птиц и низших позвоночных являются полноценными клетками с интенсивным обменом веществ и поэтому значительное количество переносимого ими кислорода потребляют сами. Эритроциты же млекопитающих, теряя ядро, резко снижают свой газообмен и, следовательно, мало потребляют переносимый ими кислород. Безъядерные эритроциты, следовательно, более «экономные» переносчики кислорода, чем кариоциты птиц и низших позвоночных.

В мазках крови эритроциты видны иногда тесно наложенными друг на друга («монетные столбики»). Особенно резко эта способность выражена в крови лошади. Очень трудно получить мазок лошадиной крови, где бы эритроциты не образовывали, накладываясь друг на друга, густой сети. Отдельные красные кровяные тельца обычно находятся только на тонком, свободном краю мазка крови лошади.

При медленном подсыхании мазка резко повышается концентрация солей плазмы крови, и в таком гипертоническом растворе эритроциты, отдавая воду, принимают неправильную звёздчатую форму или форму тутовых ягод.

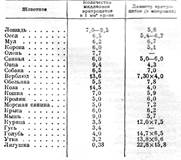

Размеры эритроцитов у различных видов животных значительно вариируют, так же как и их количество. В таблице 14 приведены средние данные о количестве и размерах зрелых эритроцитов у основных сельскохозяйственных и лабораторных животных. Общей закономерностью является обратная пропорциональность между размерами и количеством эритроцитов в 1 мм3 крови.

По В. П. Зайцеву, размер эритроцитов лошади зависит от типа конституции. Так, у астенических лошадей средний диаметр эритроцитов 5,12 µ у мускулярных 5,02 µ и у пикнических 4,9 µ.

В соответствии с этим, и количество эритроцитов, по В. П. Зайцеву, зависит от конституции: в 1 мм3 крови астенических лошадей содержится в среднем

9,97 млн. эритроцитов, у мускулярных 7,51 млн. и у пикников 7,98 млн.

Весьма мало известно о длительности жизни эритроцитов. В отношении безъядерных красных кровяных телец имеются данные о том, что их жизненный цикл составляет 3—4 недели. Они подвергаются фагоцитозу в селезёнке, в расширенных капиллярах её пульпы. Железо их гемоглобина, вместе с частью пиррольных колец гематнна, откладывается в селезёнке в виде железосодержащего пигмента — гемосидерина. Часть гемина, лишившегося железа, попадает в печень и превращается там в жёлчные пигменты. В печени же накопляется обычно и известное количество гемосидерина. Это количество доходит до громадных размеров в патологических условиях, когда происходит усиленный распад эритроцитов и гемоглобина. Образующийся при этом железосодержащий пигмент усиленно накопляется не только в печени и селезёнке, но и костном мозгу и лимфатических сосудах, обусловливая явления их гемосидероза.

Гемосидерин следует рассматривать, как резерв железа и пиррольных колец, который может быть использован для синтеза гемоглобина.

Б. ГЕНЕЗИС ЭРИТРОЦИТОВ

Постоянное новообразование эритроцитов происходит у млекопитающих в красном костном мозгу. Основной, исходной клеткой для развития эритроцитов является лимфоидный эритробласт (по А. Н. Крюкову, прогемобласт, или проэритробласт). Лимфоидный эритробласт является первой ступенью (этапом) диференциации лимфоидоцита (гемоцитобласта) в эритроцит. Из лимфоидного эритробласта возникает непосредственный предшественник эритроцита — эритробласт. За счёт размножения и диференциации эритробласта и происходит, при обычном, физиологически нормальном кроветворении, непрерывное новообразование эритроцитов.

Последовательное образование эритроцита представить в виде следущей схемы:

Схема эритропоэза

Индифферентная мезенхимная клетка.

Лимфоидоцит (гемоцитобласт)

Лимфоидный эритробласт (проэритробласт, прогемобласт)

Полихроматофильный эритробласт

Эритробласт (нормобласт)

Эритроцит (нормоцит)

Стадия лимфоидоцита (гемоцитобласта) может дать, диференцируясь под соответствующими гуморальными влияниями, все виды клеток крови: гранулоциты, агранулоциты и эритроциты. Лимфоидный эритробласт (проэритробласт, прогемобласт) уже начинает диференцироваться в направлении эри-тропоэза и является в этом отношении унипотенциальным.

Лимфоидный эритробласт (проэритробласт). Проэритробласт, эта материнская клетка эритроцитов, по своей структуре ещё весьма близок к родоначальным кровяным клеткам. Это большая клетка (до 20 µ в диаметре у лошади), с крупным, округлым ядром и резкобазофильной цитоплазмой, несколько более широкой, чем у гемоцитобласта. Крупное, почти правильной круглой или овальной формы ядро, при окраске по Романовскому, окрашивается в интенсивный красно-фиолетовый цвет. «Хроматиновая сеть ядра отличается необыкновенной правильностью своего сплетения, равномерностью составляющих сеть примитивных нитей и в то же время нежностью этого сплетения. В большинстве случаев примитивные нити более крупного калибра, чем у лимфоидных материнских клеток, резче красящиеся, и потому ядро получает более тёмную и более насыщенную окраску» (А. Н. Крюков). У более зрелых проэритробластов ядро имеет укрупнённую структуру, что создаёт впечатление зернистости или рубчатости. Иногда внутри ядра встречаются небольшие кругловатые или вытянутые участки, окрашивающиеся в синий или сине-фиолетовый цвет. Это нуклеоли или, вернее, псевдонуклеоли — участки протоплазмы, просвечивающей сквозь структуру ядра.

Цитоплазма проэритробластов окрашивается в интенсивно-синий, с лёгким оттенком ультрамарина, цвет. Она явственно нитчата и делится на две зоны: перинуклеарную, очень узкую, имеющую розоватый оттенок, и гораздо более широкую зону интенсивного фиолетово-синего или ультрамариново-синего цвета при окраске по Романовскому. Переход между этими зонами плавный, но отчётливо заметный.

Эритрпбласт. При дальнейшем созревании лимфоидный эритробласт превращается в эритробласт — клетку, постоянно продуцирующую в костном мозгу млекопитающих эритроциты. В физиологически нормальных условиях лимфоидные эритроциты являются покоящимися, резервными, малодиференцированными клетками, непосредственно не участвующими в текущем эритропоэзе. Только в патологических условиях они получают гуморальный стимул к дифференциации в эритробласты.

Эритробласты в костном мозгу размножаются посредством митотического (кариокинетического) деления. Однако при ряде патологических состояний эритробласты могут делиться и амитотически, но при этом получаются карликовые формы эритроцитов. Итак, начальной клеткой физиологически нормального эритропоэза является эритробласт.

Первоначальная, юная форма эритробласта, так называемый базофильный эритробласт, постепенно переходит в полихроматофильный, а этот — в ортохромный эритробласт.

По мере вызревания лимфоидного эритробласта, структура его ядра становится всё грубее, превращаясь постепенно в типичную для эритробласта радиарную, с большими, тёмными глыбками хроматина, со светлыми между ними промежутками, расположенными по типу спиц в колесе. Цитоплазма становится бледнее, блёклосинего цвета (базофильный эритробласт) с постепенным переходом к сине-фиолетовой окраске (полихроматофильный эритробласт). В дальнейшем, благодаря постепенному накоплению гемоглобина, цитоплазма, окрашенная по Романовскому, имеет сперва жёлто-розовый, а затем типичный для зрелого эритроцита медно-красный цвет (ортохромный эритробласт). На этой стадии созревания ядро эритробласта млекопитающих резко уменьшается и пикнотизируется, радиар-ная структура постепенно исчезает, всё ядро интенсивно окрашивается в вишнёво-фиолетовый цвет и принимает правильную круглую форму. Размеры созревающего эритробласта прогрессивно уменьшаются и, наконец, достигают размеров эритроцита.

Последнее изменение эритробластов (кариоцитов) млекопитающих перед превращением в эритроциты состоит в исчезновении ядра (энуклеации). До сих пор ещё неясно, как это происходит. А. Максимов и ряд других исследователей полагают, что пикнотизированное ядро эритробласта всё более сдвигается к периферии клетки и, наконец, выталкивается из неё. Некоторые думают, что вытолкнутое ядро превращается в кровяную пластинку. Иногда перед выталкиванием ядро, принимая сперва форму розетки и даже сегментов, соединённых между собою мостиками, подвергается распаду на отдельные осколки (кариорексис). При энуклеации эритробласта возникает эритроцит.

Большая часть исследователей считает, однако, что при физиологически нормальных условиях ядро или его осколки растворяются в клетке (кариолизис) (Паппенгейм, Негели, Заварзин).

Наконец, некоторые учёные склонны допустить наличие обоих путей освобождения эритробласта от ядра — и выталкивание его и растворение (Стражеско, Крюков, Вайденрайх, Феррата).

В. МЕГАЛОБЛАСТЫ И МЕГАЛОЦИТЫ

У молодых эмбрионов, а также в патологических условиях постэмбрионального кроветворения проэритробласты диференцируются в эритробласты несколько иного типа, обычно гораздо большего размера, с ядром, сохраняющим в известной степени нежную сетчатость более ранних стадий развития. Такие эритробласты называются мегалобластами, а возникающие из них эритроциты (тоже обычно несколько более крупные и с большим насыщением гемоглобином) — мегалоцитами. Таким образом, в период раннего эмбрионального кроветворения все эритробласты принадлежат к мегалобластам. На более поздних стадиях развития мегалобластнческое кроветворение сменяется нормобластическим и лишь в патологических условиях в костном мозгу снова встречаются мегалобласты, а в крови—мегалоциты.

В физиологической норме всё или почти всё красное кроветворение взрослых животных — нормобластическое, а сосудистая красная кровь представляет собой только нормоцитов. Этот тип эритропоэза сохраняется и в большинстве анемий, и только при пернициозной анемии наблюдается мегалобластический тип кроветворения.