ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

по специальности 020400 «Психология»

Специализация «Семейная психология»

НА ТЕМУ:

« ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В ПОВТОРНОМ БРАКЕ »

Студентки: Карасевой Анны Александровны

Х курс заочного отделения

Руководитель: к.соц.н., доцент И.С.Куприянова

Саратов

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1 Теоретические основания изучения семейных отношений в повторном браке

1.1 Гендерные особенности социально-психологического статуса после развода

1.1.1 Особенности положения мужчины

1.1.2 Особенности положения женщины

1.2 Причины заключения повторного брака

1.3 Становление и развитие семейных отношений в повторном браке

1.4 Особенности взаимоотношений взрослых и детей в ситуации повторного брака

Глава 2 Эмпирическое изучение особенностей семейных отношений в повторном браке

2.1 Программа исследования

2.2 Результаты исследования и их обсуждение

2.3 Выводы и рекомендации по результатам исследования

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

ВВЕДЕНИЕ

Проблема становления, устойчивости семьи – одна из основных проблем современного общества. Семья, семейные отношения, супружеские отношения были и остаются объектом изучения разных наук: философии, психологии, педагогики, социологии, демографии и многих других. Такое внимание к семье, ее становлению и распаду, обусловлено огромным ее значением как социального института, определяющего не только образ жизни людей, но и качество потомства, здоровья нации и государства, а также постоянно растущей актуальностью социального заказа, ведь усиление дестабилизации семьи отмечают практически все исследователи проблемы.

Актуализация проблем семьи и брака приводит к разработке и внедрению комплексных программ, направленных на социальную, психологическую, медицинскую поддержку.

Актуальность темы семейных отношений супругов в повторном браке обусловлена реалиями современного социокультурного контекста, когда повторный брак является достаточно распространенным явлением. Как указывает С.И.Голод, в нашей стране повторные браки стали играть существенную компенсирующую роль, в основном по отношению к союзам, распавшимся вследствие развода. При этом матримониальная судьба мужчин и женщин после развода складывается не всегда одинаково. Разведенные или овдовевшие мужчины вступают в повторные союзы намного чаще, чем женщины. Так, в повторный брак через 10 лет после овдовения или развода на 1000 овдовевших и разведенных в 1950-1954 годах вступило 673 мужчины и 219 женщин, в 1960-1964 годах соответственно 598 и 243 и, наконец, в 1970-1974 годах — 579 мужчин против 274 женщин. Следовательно, налицо определенные сдвиги в сторону сближения их матримониального поведения: число вступивших в повторный брак мужчин сокращается, а женщин, напротив, возрастает.

Три утверждения о разводе и повторном браке — «Каждый второй брак распадается», «Второй брак крепче первого», «Второй брак распадается с той же частотой, что и первый» — ссылаются на статистику. Статистика статистикой, а все же многое зависит от нас самих супругов.

По определению отношения повторного брака возникают в результате распада семьи или смерти одного из супругов, когда при наличии оставшихся от предыдущего брака детей, их родители пытаются создать новые семьи. Повторный брак в наше время стал нормой. Большинство сегодняшних семей представляют собой ту или иную форму повторного брака. Это может быть и зарегистрированный повторный брак, и совместное проживание партнеров с родными и неродными детьми.

И дети от предыдущих браков оказываются полноправными участниками семейных отношений в повторных. Также существуют и другие особенности и трудности повторных браков. Если, к примеру, во время развода один из супругов проявил себя с самой худшей стороны, другому будет трудно поверить в успех нового союза. Отношение общества к повторным бракам неоднозначно и зависит от того, развелись вы или овдовели. Насколько быстро удастся адаптироваться в повторном браке, также зависит от того, развелся ли человек или овдовел.

Особенности повторного брака чаще всего игнорируются, что создает множество проблем, в результате два из трех повторных брака распадается. Во вновь созданной семье возникают трудности адаптации супругов друг к другу, к новым условиям.

Естественно, что повторный брак отличается от первичной семьи. Он - не хуже и не лучше; он - иной в своей основе. Они существуют по разным законам. Поэтому взаимоотношения и поведение внутри каждого из них подчиняются своим правилам.

Цель исследования – анализ особенностей семейных отношений в повторном браке.

Данная цель предполагала решение следующих задач:

1. Проанализировать литературу, зарубежные и отечественные исследования по проблеме семейных отношений в повторном браке

2. Рассмотреть гендерные особенности социально-психологического статуса после развода

3. Выделить причины заключения повторного брака

4. Охарактеризовать становление и развитие семейных отношений в повторном браке

5. Разобрать особенности взаимоотношений взрослых и детей в ситуации повторного брака

6. Подготовить и провести эмпирическое исследование семейных отношений в повторном браке

7. Обработать полученные эмпирическим путем результаты, на основании их анализа сделать выводы

Гипотеза исследования – супруги, состоящие в повторном браке, будут иметь различную степень осознанности своего отношения к семейным отношениям в зависимости от личностных качеств, пола, возраста.

Эмпирическая база – выборку составили 73 женщин и 70 мужчин, состоящих в повторном браке. Общее количество испытуемых 143 человека. Возраст опрашиваемых находится в пределах от 28 до 52 лет.

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования – анализ особенностей семейных отношений в повторном браке.

Данная цель предполагала решение следующих задач:

1. Анализ выраженности мотивов вступления в повторный брак.

2. Изучение особенностей осознания себя.

3. Изучение представлений субъекта о себе настоящем и себе «идеальном».

4. Выявление доминирующих характеристик, предъявляемых при выборе потенциального партнера для повторного брака.

5. Анализ предпочитаемых форм социального поведения в ситуации конфликта, тенденций взаимоотношений в сложных условиях.

6. Раскрытие зависимости самоотношения от социальных оценок.

Гипотеза исследования – супруги, состоящие в повторном браке, будут иметь различную степень осознанности своего отношения к браку в зависимости от личностных качеств, пола, возраста.

Эмпирическая база – выборку составили 73 женщин и 70 мужчин, состоящих в повторном браке. Общее количество испытуемых 143 человека. Возраст опрашиваемых находится в пределах от 28 до 52 лет.

В работе были использованы следующие методики:

1) Анкетирование. Анкетный бланк, состоящий из 12 вопросов и позволяющий выявить у респондентов особенности родительской семьи, осознанность себя, мотивы вступления в повторный брак, характеристику требований, предъявляемых при выборе партнера для брака.

2) Опросник самоотношения и зависимости от внешних оценок (предложенный И.В. Коровиной), который направлен на исследование различных аспектов самоотношения, отношения к внешним оценкам, определение явления сверхзначимости внешних оценок.

При составлении методики использовались: опросник личностной ориентации Э. Шострома, тест мотивации аффилиации, опросник уверенности в себе Рейтаса, шкала дисфункциональности Вейсмана, тест-опросник МИС.

Опросник состоит из 69 утверждений, на каждое из которых нужно дать один из двух вариантов ответа (+ да, согласен; - нет, не согласен). Выделяются 7 шкал:

I шкала – общая «самооценка»,

II шкала – «условное самопринятие»,

III шкала – «страх отвержения»,

IV – «отраженное самоотношение»,

V шкала – «сверхчувствительность к негативным оценкам»,

VI шкала – «страх неуспеха»,

VII – «стремление к превосходству».

Вопросы каждой шкалы имеют положительный или отрицательный код. За каждый ответ, совпадающий с ключом, присваивается 1 балл. Сумма баллов по каждой шкале является показателем исследуемых особенностей.

3) Методика «Исследование особенностей реагирования в конфликтной ситуации» К. Томаса. Позволяет выявить типичные способы реагирования на конфликтные ситуации. Методика состоит из 30 утвердительных высказываний, представленных в двух вариантах (а и б). Каждое из высказываний относится к одному из 5 разделов опросника (соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление). При обработке результатов подсчитывается количество ответов, совпадающих с ключом. Полученные количественные оценки сравниваются между собой для выявления наиболее предпочитаемой форы социального поведения испытуемого в ситуации конфликта, тенденции его взаимоотношений в сложных условиях.

4) Методика интерперсональных отношений Т. Лири, предназначенная для исследования представлений субъекта о себе «настоящем» и себе «идеальном». На основе исследований межличностных отношений Т. Лири выделил 8 общих и 16 более конкретизированных вариантов межличностного взаимодействия, которые представил в виде круговой психограммы. Полярные на этой схеме варианты являются противоположными друг другу.

Опросник составлен соответственно этим выделенным типам межличностного поведения и представляет собой набор из 128 простых лаконичных характеристик-эпитетов, которые группируются по 16 вопросов в 8 октантах, отражающие различные психологические профили:

I. Авторитарный.

II. Независимый – доминирующий.

III. Агрессивный.

IV. Недоверчивый – скептический.

V. Покорно – застенчивый.

VI. Зависимый.

VII. Сотрудничающий.

VIII. Альтруистический.

Методы математической обработки

Материалы, полученные в исследовании, были обработаны с применением следующих математических методов.

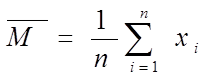

1. Вычисление среднего арифметического по шкалам (М) – показателя центральной тенденции, проводилось для каждого октанта и каждой шкалы в используемых методиках:

где n – число испытуемых, xi – значение элемента выборки.

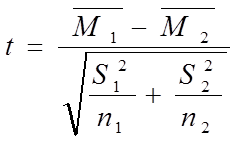

2. Параметрический метод Стьюдента. Использовался для проверки гипотез о достоверности различий средних при анализе количественных данных в популяциях с нормальным распределением.

где  - среднее арифметическое первой выборки;

- среднее арифметическое первой выборки;  - среднее арифметическое второй выборки;

- среднее арифметическое второй выборки;  - стандартное отклонение для первой выборки;

- стандартное отклонение для первой выборки;  - стандартное отклонение для второй выборки;

- стандартное отклонение для второй выборки;  - число элементов в первой и второй выборках.

- число элементов в первой и второй выборках.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате обработки полученной в ходе исследования информации, мы пришли к следующим выводам.

Во-первых, выявлена более высокая степень осознанности и готовности к вступлению в повторный брак в группе женщин, нежели чем в группе мужчин. Причем полученные выводы соотносятся со степенью осознанности себя.

Во-вторых, мужчины в повторном браке характеризуются большей противоречивостью в предъявлении требований к супруге, по сравнению с женщинами. Это проявляется в стремлении мужчин иметь духовное общение в семье с одной стороны, а с другой – в выборе партнера по внешним характеристикам и значимости сексуальных отношений.

В-третьих, мужчины в большинстве случаев, в отличие от женщин, стремится получить в браке понимание, заботу, участие, при этом мужчины в повторном браке проявляют сверхконтроль самопроявлений, избегают близких отношений, вследствие чего может возникнуть разочарование и неудовлетворенность семейной жизнью.

В-четвертых, женщины в повторном браке по сравнению с мужчинами более адаптированы к изменяющимся реалиям жизни, более рациональны в своих выборах, имеют больший круг интересов; мужчины в повторном браке менее адаптированы, чаще задумываются о ситуации одиночества, необходимости человека, который должен быть рядом, стремятся к превосходству, как в семье, так и в профессиональной деятельности, как в ситуации доказывания ценности и значимости.

В-пятых, нами сделано предположение о существовании «активной» позиции, которая отражает активный интерес к партнеру, способность соучаствовать в его (ее) жизни, проявлять эмпатию, поддержку, понимание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в заключении попытаемся кратко сформулировать самые важные тезисы, к которым мы пришли в процессе обсуждения проблемы семейных отношений в повторных браках.

Мы пришли к пониманию актуальности и важности заявленной проблематики в современном обществе.

Выяснили, что из опыта первого, хотя и неудачного супружества люди извлекают уроки, избавляются от недостатков, которые мешали в прежней семейной жизни, приобретают терпение, волю.

В повторном браке есть свои особенности. Выбор супруга осуществляется здраво, тщательно, с учетом достоинств и недостатков друг друга, совместимости интересов и потребностей. Мужчина и женщина не решатся на второй брак, если обнаружат у кандидата те же или сходные недостатки, что были у первого супруга. В основе второго брака лежит сознательная симпатия, а не эмоциональная восторженность, как при первом. Здесь практически можно избежать разочарования, ибо есть опыт оценки мужчин и женщин, есть возможность до заключения брака испытать друг друга на психологическую совместимость и эмоциональную удовлетворенность.

По наблюдениям психологов, неплохой прогноз повторный брак имеет в том случае, если в него вступают люди, давно разведенные и успевшие некоторое время пожить в одиночестве. Уже никто не надеется: «А вдруг вернется?» и никто не сомневается: «А может, начать все сначала?». Дети уже привыкли к тому, что папа и мама не живут вместе. Тести и тещи, свекры и свекрови уже утратили былой интерес (а порой и агрессию) к зятю или невестке. Уже стало понятно, кем бывшие супруги приходятся друг другу — заклятыми врагами или добрыми друзьями. При таком раскладе проблемы, порождаемые новым замужеством или женитьбой, реже грозят приобрести патологические формы.

Гораздо сложнее, если все происходит одновременно — и распад предыдущей семьи, и создание новой. В этом случае можно говорить о мощном стрессе, который неизбежно переживут абсолютно все участники драмы. Но больнее всего эта ситуация ударит по детям. Для них разлука родителей — это не просто ломка стереотипов, это крушение их мира, их крепости, потеря чувства защищенности и безопасности. Ситуация усложняется тем, что один из родителей поглощен новым чувством, притиркой к новому партнеру, возможно, бытовыми проблемами, связанными с переездом. Второй — подавлен ощущением брошенности и покинутости. Все это неминуемо приводит к тому, что ребенок недополучает внимание и ласку или же (что еще хуже) получает лишь имитацию того и другого. К этому можно добавить тоску по оставившему семью родителю, сложности адаптации к отчиму или мачехе, другим членам новой семьи. А ведь одновременно речь может идти и о смене места проживания, новой школе, оторванности от бывших друзей. Если же учесть, насколько противоречивой может быть трактовка событий родителями и их ближайшим окружением, то стоит представить себе то нелегкое бремя, которое ложится на неокрепшие детские плечи.

Конечно, психика ребенка достаточно пластична, а адаптационные механизмы весьма развиты. Но те случаи, с которыми приходится сталкиваться практическим психологам, лишний раз подтверждают: реакция ребенка на разлуку родителей принимает порой самые нездоровые формы.

Дети, чьи родители в свое время расстались, как правило, испытывают трудности при построении собственной семьи. Повинуясь инстинктивной любви к родителям и стараясь их оправдать, они признают развод как норму жизни, акцентируют внимание на аналогичных судьбах друзей и одноклассников. В их сознании могут закрепиться постулаты: «все разводятся», «развод — это нормально» и т.п. Подобная установка является сильнейшим разрушителем будущей семейной жизни.

Для девочек очень опасен вариант, когда отец оставляет семью ради другой женщины. Сопереживание оставленной матери может привести в будущем к боязни быть брошенной. Это может проявиться в повышенной недоверчивости, болезненной ревности или в желании, чтобы муж все время доказывал свою любовь. Немногие из мужчин в состоянии долго терпеть подобный брак с «душевным надрывом». Не лучшим образом действует на девочек и пример решительной матери, которая выгоняет «не такого» отца: в своей будущей семейной жизни молодая женщина может руководствоваться жестким принципом: «Будь таким, как я хочу, а не то я уйду». На мальчиков может тяжело подействовать факт измены матери отцу: у него может сформироваться циничное отношение к женщинам вообще.

Подростки нередко реагируют на развод родителей самым неадекватным образом: могут возненавидеть родителя-«предателя», уходить из дома в поисках не самых здоровых способов утешения.

В период расставания родителей и создания новой семьи особенно важно сохранить доверительные и откровенные отношения с детьми. Вы можете наблюдать у ребенка все признаки стресса: подавленность, замкнутость, перепады настроения, проблемы со здоровьем и учебой. Помощь психолога в это время очень не помещала бы, но многое можете и вы сами.

Попытайтесь вызвать ребенка на откровенность. Для этого нужно искать и создавать самому ситуации, при которых появляется шанс «разговорить» ребенка. Малышу чаще всего достаточно уделить время, и он сам задаст все волнующие его вопросы. С младшим школьником уже сложнее. Советуем установить простые ритуалы, во время которых вы будете с ребенком наедине. Это может быть совместная простая работа, воскресная прогулка только вдвоем, полчаса спокойной беседы «обо всем» перед сном. Подобные ритуальные действия дадут ребенку ощущение предсказуемости, гарантированности будущего, стабильности и защищенности, создадут условия для откровенного разговора.

С подростком может быть и вовсе невмоготу. Ведь даже при самых благоприятных условиях это непростой возраст для детей и их родителей, а сложные жизненные обстоятельства еще больше усугубляют этот тяжелый период. Подросток может замкнуться в себе, начать избегать привычных минут душевного общения, перестать делиться своими переживаниями. Но и в этом случае ищите возможности побыть с ним наедине. Придется искусственно формировать ситуации, при которых общение будет неизбежно: куда-нибудь поехать с подростком, вместе сходить на базар за картошкой, съездить на рыбалку или за грибами. Годятся любые ухищрения, цель которых только одна — бывать с ребенком наедине и разговаривать с ним. Ищите любые темы для разговоров — пусть подросток рассказывает вам о чем угодно, тогда есть шанс, что когда-нибудь он заговорит с вами и о том, что его волнует.

Ребенок всегда должен чувствовать, что ваша любовь к нему неизменна и неподвластна никаким поворотам судьбы. Он должен быть уверен, что любим и значим для вас, что бы ни произошло в вашей жизни.

В проведенном эмпирическом исследовании мы сделали акцент на супружеские отношения в повторном браке, не затрагивая по большому счету «детский вопрос», который мы подробно рассмотрели в теоретической части нашей дипломной работы. В дальнейшем было бы очень интересно продолжать изучение особенностей взаимоотношений взрослых и детей в ситуации повторного брака, поскольку данная тематика очень актуальна на сегодняшний день и представляет большой интерес.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алешина Ю.Е. Цикл развития семьи: исследования и проблемы // Вестник МГУ. Сер.14. Психология. - 1987. - N2.

2. Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений: Спецпрактикум по социальной психологии. - М.: Изд-во МГУ, 1987.

3. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высш. шк. - М.: Аспект-пресс, 1998.

4. Баз Л.Л. Способ оценки особенностей взаимодействия в диаде (на примере решения супругами совместной задачи). // Психологический журнал. - 1995. - Т.16, N4.

5. Бейкер К. Теория семейных систем М.Боуена // Вопросы психологии. - 1991. - N6.

6. Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей. М.: ЭКСМО - Пресс, 2001.

7. Бодалев А.А, Столин В.В. Общая психодиагностика. М., 1990.

8. Волкова А.Н., Трапехникова Т.М. Методические приемы диагностики супружеских отношений // Вопросы психологии. - 1985. - N5.

9. Гозман Л.Я., Алешина Ю.Е. Социально-психологические исследования семьи: проблемы и перспективы // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 14. Психология. - 1985. - № 4. - С.10- 20.

10. Голод С.И., Клецин А.А. Состояние и перспективы развития семьи. СПб: СПбФ ИС РАН, 1994.

11. Голод С.И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты. Л.: Наука, 1984.

12. Дружинин В.Н. Психология семьи. Екатеринбург: Деловая книга, 2000.

13. Кериг П.К. Семейный контекст: удовлетворенность супружеством, родительский стиль и речевое поведение с детьми // Вопросы психологии. - 1990. - № 1. - С. 158-164.

14. Комаров М.С. Введение в социологию. Учебник для высших учебных заведений. М.: Наука, 1994.

15. Куприянова И.С., Греченкова Т.И. Феминистский анализ нетрадиционных моделей родительства в современной России // Актуальные проблемы демографической политики / Под ред. Романова П.В. Саратов: Научная книга, 2004. С.149-161.

16. Левкович В.П., Зуськова О.Э. Методика диагностики супружеских отношений // Вопросы психологии. - 1987. - N4.

17. Лийк К., Нийт Т. Интимность и взаимоотношения в семье // Человек, общение и жилая среда.- Таллинн, 1986.

18. Мацковский М.С. Социология семьи. Проблемы, теории, методологии и методики /Под ред. Г.С. Батыгина. - М.: Наука, 1989.

19. Навайтис Г.А. Опыт психологического консультирования супружеских конфликтов // Психологический журнал. - 1983. - Т.4, N3.

20. Обозова А.Н., Штильбанс В.И. Аксиомы супружества (Психология супружеских отношений). - Л, 1984.

21. Орлов А.Б. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека // Вопросы психологии, 1995, N 2.

22. Психологический словарь /Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. М.: Педагогика - Пресс, 1996.

23. Пэйдж С. Супружеская жизнь: путь к гармонии. М., 1995.

24. Самоукина Н.В. Парадоксы любви и брака. Психологические записки о любви, семье, детях и родителях. - М.: Русская Деловая Литература, 1998.

25. Сатир В. Как строить себя и свою семью. М., 1992.

26. Сермягина О.С. Эмоциональные отношения в семье: Социально - психологическое исследование. - Кишинев: ШТИИНЦА, 1991.

27. Скиннер Р., Клинз Дж. Семья и как в ней уцелеть. М., 1995.

28. Тулина Н.В. Семья и общество: от конфликта к гармонии. - М., 1994.

29. Узы брака и свободы: Проблемы семьи и одиночества глазами ученых. М., 1990.

30. Федотова Н.Ф. Глава семьи: мотивы признания // Вопросы психологии. - 1983. - № 5. - С. 87-94.

31. Фигдор Г. Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой: Психоаналитическое исследование. М.: Наука, 1995.

32. Херсонский Б.Г., Дворяк С.В. Психология и психопрофилактика семейных конфликтов. Киев: “Здоровье, 1991.

33. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. М.: Апрель - Пресс, ЭКСМО - Пресс, 2000

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

по специальности 020400 «Психология»

Специализация «Семейная психология»

НА ТЕМУ:

« ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В ПОВТОРНОМ БРАКЕ »

Студентки: Карасевой Анны Александровны

Х курс заочного отделения

Руководитель: к.соц.н., доцент И.С.Куприянова

Саратов

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1 Теоретические основания изучения семейных отношений в повторном браке

1.1 Гендерные особенности социально-психологического статуса после развода

1.1.1 Особенности положения мужчины

1.1.2 Особенности положения женщины

1.2 Причины заключения повторного брака

1.3 Становление и развитие семейных отношений в повторном браке

1.4 Особенности взаимоотношений взрослых и детей в ситуации повторного брака

Глава 2 Эмпирическое изучение особенностей семейных отношений в повторном браке

2.1 Программа исследования

2.2 Результаты исследования и их обсуждение

2.3 Выводы и рекомендации по результатам исследования

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

ВВЕДЕНИЕ

Проблема становления, устойчивости семьи – одна из основных проблем современного общества. Семья, семейные отношения, супружеские отношения были и остаются объектом изучения разных наук: философии, психологии, педагогики, социологии, демографии и многих других. Такое внимание к семье, ее становлению и распаду, обусловлено огромным ее значением как социального института, определяющего не только образ жизни людей, но и качество потомства, здоровья нации и государства, а также постоянно растущей актуальностью социального заказа, ведь усиление дестабилизации семьи отмечают практически все исследователи проблемы.

Актуализация проблем семьи и брака приводит к разработке и внедрению комплексных программ, направленных на социальную, психологическую, медицинскую поддержку.

Актуальность темы семейных отношений супругов в повторном браке обусловлена реалиями современного социокультурного контекста, когда повторный брак является достаточно распространенным явлением. Как указывает С.И.Голод, в нашей стране повторные браки стали играть существенную компенсирующую роль, в основном по отношению к союзам, распавшимся вследствие развода. При этом матримониальная судьба мужчин и женщин после развода складывается не всегда одинаково. Разведенные или овдовевшие мужчины вступают в повторные союзы намного чаще, чем женщины. Так, в повторный брак через 10 лет после овдовения или развода на 1000 овдовевших и разведенных в 1950-1954 годах вступило 673 мужчины и 219 женщин, в 1960-1964 годах соответственно 598 и 243 и, наконец, в 1970-1974 годах — 579 мужчин против 274 женщин. Следовательно, налицо определенные сдвиги в сторону сближения их матримониального поведения: число вступивших в повторный брак мужчин сокращается, а женщин, напротив, возрастает.

Три утверждения о разводе и повторном браке — «Каждый второй брак распадается», «Второй брак крепче первого», «Второй брак распадается с той же частотой, что и первый» — ссылаются на статистику. Статистика статистикой, а все же многое зависит от нас самих супругов.

По определению отношения повторного брака возникают в результате распада семьи или смерти одного из супругов, когда при наличии оставшихся от предыдущего брака детей, их родители пытаются создать новые семьи. Повторный брак в наше время стал нормой. Большинство сегодняшних семей представляют собой ту или иную форму повторного брака. Это может быть и зарегистрированный повторный брак, и совместное проживание партнеров с родными и неродными детьми.

И дети от предыдущих браков оказываются полноправными участниками семейных отношений в повторных. Также существуют и другие особенности и трудности повторных браков. Если, к примеру, во время развода один из супругов проявил себя с самой худшей стороны, другому будет трудно поверить в успех нового союза. Отношение общества к повторным бракам неоднозначно и зависит от того, развелись вы или овдовели. Насколько быстро удастся адаптироваться в повторном браке, также зависит от того, развелся ли человек или овдовел.

Особенности повторного брака чаще всего игнорируются, что создает множество проблем, в результате два из трех повторных брака распадается. Во вновь созданной семье возникают трудности адаптации супругов друг к другу, к новым условиям.

Естественно, что повторный брак отличается от первичной семьи. Он - не хуже и не лучше; он - иной в своей основе. Они существуют по разным законам. Поэтому взаимоотношения и поведение внутри каждого из них подчиняются своим правилам.

Цель исследования – анализ особенностей семейных отношений в повторном браке.

Данная цель предполагала решение следующих задач:

1. Проанализировать литературу, зарубежные и отечественные исследования по проблеме семейных отношений в повторном браке

2. Рассмотреть гендерные особенности социально-психологического статуса после развода

3. Выделить причины заключения повторного брака

4. Охарактеризовать становление и развитие семейных отношений в повторном браке

5. Разобрать особенности взаимоотношений взрослых и детей в ситуации повторного брака

6. Подготовить и провести эмпирическое исследование семейных отношений в повторном браке

7. Обработать полученные эмпирическим путем результаты, на основании их анализа сделать выводы

Гипотеза исследования – супруги, состоящие в повторном браке, будут иметь различную степень осознанности своего отношения к семейным отношениям в зависимости от личностных качеств, пола, возраста.

Эмпирическая база – выборку составили 73 женщин и 70 мужчин, состоящих в повторном браке. Общее количество испытуемых 143 человека. Возраст опрашиваемых находится в пределах от 28 до 52 лет.

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПОВТОРНОМ БРАКЕ

Дата: 2019-05-28, просмотров: 405.