По курсам « Процессы и аппараты химической технологии» и

«Процессы и аппараты пищевых производств»

Иркутск 2004г.

Определение гидравлических сопротивлений

Трубопровода и арматуры

Цель работы: Экспериментально определить гидравлическое сопротивление контрольных участков трубопровода и арматуры. Сопоставить справочные и экспериментальные значения коэффициентов трения и местных сопротивлений.

Основные определения и теория процесса

Трубопроводная сеть включает в себя прямые участки труб и местные сопротивления, в которых поток жидкости (газа) изменяет свою скорость по величине и направлению. К местным сопротивлениям относятся вентили, краны, задвижки, диафрагмы, повороты труб, внезапные и плавные расширения или сужения и т.д.

При движении среды по трубопроводной сети, вследствие вихреобразования и трения, энергия давления переходит в другие ее виды, в результате чего давление по длине сети падает. Если выбрать участок трубопровода и измерить давление на его границах, то разность измеренных величин будет потерей давления или гидравлическим сопротивлением данного участка.

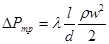

Гидравлическое сопротивление прямого участка сети без местных сопротивлений рассчитывается по формуле:

(1)

(1)

где ΔРтр – потеря давления на трение в прямой трубе, Па;

l – длина трубы, м;

d – внутренний диаметр трубы, м;

ρ – плотность жидкости, кг/м3;

w – скорость потока, м/с.

Коэффициент трения λ является безразмерной величиной и зависит от режима движения жидкости. Формулы для его расчета приведены в [1].

Потеря давления на трение в змеевике ΔРзм больше, чем в прямой трубе ΔРтр:

ΔРзм = ΔРтр ·ψ (2)

Безразмерный поправочный коэффициент ψ>1 вычисляют по формуле:

Ψ = 1+ 3,54

где d – внутренний диаметр трубы, м;

D – диаметр витка змеевика, м.

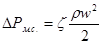

Потеря давления в местных сопротивлениях рассчитывается по формуле:

(3)

(3)

Коэффициенты местного сопротивления  зависят от вида сопротивления и берутся из справочных таблиц [1].

зависят от вида сопротивления и берутся из справочных таблиц [1].

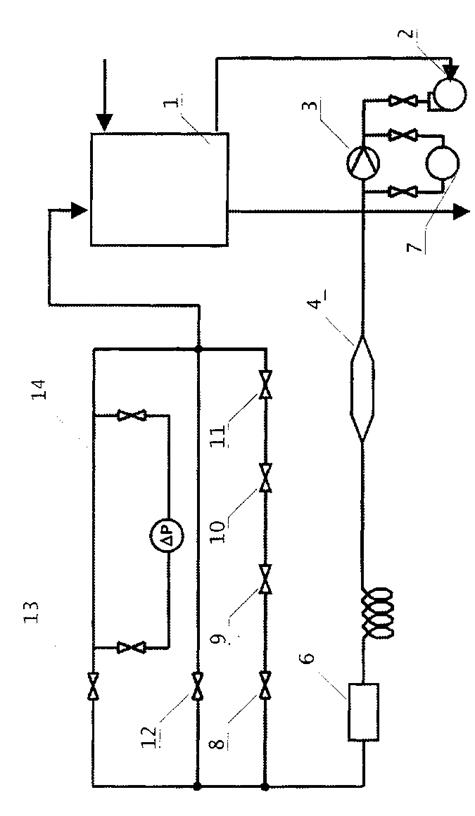

Описание установки

Вода из напорного бака 1 с помощью центробежного насоса 2 подается через систему различных гидравлических сопротивлений и поступает обратно в бак. Бак установлен выше насоса и питается от общего коллектора холодной воды. Поступив в первую линию, поток проходит сначала диафрагму 3, затем плавное расширение и плавное сужение 4. Далее поступает в четырехвинтовой горизонтально расположенный змеевик 5 диаметром 480мм. Затем проходит внезапное расширение и внезапное сужение потока 6. Диаметр основных труб составляет 55х2,5 мм. Диаметр большой трубы – 100х2,5 мм.

На разветвлении потока установлен коллектор, из которого жидкость с помощью задвижек 8, 12, 13 может быть направлена по второй, третьей или четвертой линии. На второй линии установлены дополнительно кран 9 и вентили 10, 11. На четвертой линии имеется прямой участок трубы 14 длиной 5м, предназначенный для исследования сопротивления трения. Запорная арматура имеет условный проход 50 мм.

Изменение скорости движения жидкости в трубопроводе достигается регулировкой расхода с помощью вентиля на линии нагнетания насоса. Расход воды измеряется диафрагмой 3, по показаниям дифференциального манометра 7. Потери давления при прохождении потока по прямому участку трубы, а также через арматуру, сужения и расширения измеряются тем же дифманометром, который работает в комплекте со вторичным прибором.

Порядок выполнения работы

1. Заполнить напорный бак водой.

2. Открыть вентили на всасывающем и нагнетательном трубопроводе центробежного насоса.

3. Закрыть задвижки 8, 12 и открыть задвижку 13.

4. Включить центробежный насос.

5. Измерить перепад давления на диафрагме 3 и определить расход воды по графику.

6. Измерить поочередно перепады давления на плавном расширении 4, змеевике 5, резком расширении 6, прямом участке 14. Результаты измерений занести в таблицу.

Рисунок 1- Схема Установки

1- напорный бак

1- напорный бак

2- центробежный насос

3- диафрагма

4- плавное расширение

5- змеевик

6- внезапное расширение

7- вентили нормальные

7. Закрыть задвижку 13 и открыть задвижку 8 и выполнить замеры перепада давления на кране 9 и вентилях 10, 11. Результаты измерений занести в таблицу 1.

8. Далее с помощью вентиля на нагнетательном трубопроводе изменяют расход воды и выполняют все измерения для второго опыта.

Таблица 1 - Измеренные величины

| Наименование величин | Обозначение | Размерность | Значение |

| Расход воды по диафрагме | V | м3/с | |

| Потери давления - на прямом участке - на плавном расширении - на змеевике - на резком расширении - на резком сужении - на кране - на вентиле - на диафрагме | ΔРтр. ΔРпл.р. ΔРзм. ΔРр.р. ΔРр.с. ΔРкр. ΔРвн ΔРд. | Па Па Па Па Па Па Па Па |

Обработка результатов измерения и содержание отчета

1. На основе перепада давления на диафрагме по градуировочному графику определяют расход воды V, м3/с.

2. По уравнению расхода V = w · S рассчитывают скорость потока на контрольных участках трубопроводной сети (для случаев сужения и расширения расчетную скорость находят по наименьшему сечению трубопровода).

3. Определяют число Рейнольдса

Re

4. Исходя из опытных значений потери давления на различных участках трубопровода с помощью уравнений (1) и (2) рассчитывают экспериментальные значения λ и  для обоих опытов и полученные результаты заносят в таблицу 2. Для рассматриваемого змеевика ламинарный режим при Re ≤ 9000 [1].

для обоих опытов и полученные результаты заносят в таблицу 2. Для рассматриваемого змеевика ламинарный режим при Re ≤ 9000 [1].

5. По графику или соответствующему уравнению устанавливают величину λ при шероховатости трубы е = 0,2 мм [1].

6. Находят величины  по данным таблиц в приложении [1]. Значения λ и

по данным таблиц в приложении [1]. Значения λ и  заносят в таблицу 2, в графу справочные данные.

заносят в таблицу 2, в графу справочные данные.

7. Сопоставляют справочные и экспериментальные значения коэффициентов трения и местных сопротивлений.

Отчет должен включать формулировку цели работы, схему установки, описание методики измерений и расчеты необходимых параметров.

Таблица 2 – Рассчитанные величины

| Наименование величин | Обозначение | Размерность | Значение | Справочные данные |

| Скорость потока | W | м/с | ||

| Число Рейнольдса | Re | |||

| Коэффициент трения: - прямой трубы - змеевика | λ тр. λ зм. | |||

| Коэффициент местных сопротивлений: - плавного расширения - резкого расширения - резкого сужения - крана - вентиля - диафрагмы |  пл.р. пл.р.

р.р. р.р.

р.с. р.с.

кр. кр.

вн. вн.

д. д.

|

Дата: 2019-12-22, просмотров: 376.