Биоценоз-совокупность популяций (различных видов растений, грибов, животных), которые функционируют в определенном пространстве абиотической среды-биотопе.

Биотоп - условия окружающей среды на определенной территории.

Биоценоз и биотоп функционируют как единое целое. Их невозможно оторвать друг от друга. Вместе они образуют макросистему более высоко ранга-биогеоценоз.

Биогеоценоз (по В. Сукачеву) – совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений и живых организмов (атмосфера, почва)

Понятия биоценоз и экосистема близки, но не полностью совпадают. Главное отличие состоит в том, что экосистема может иметь любые размеры.

Размеры биоценоза четко определены комплексом организмов с конкретной средой обитания.

Экосистема может включать в себя несколько биоценозов, но может быть и более дробной частью биогеоценоза.

Каждый биогеоценоз является экосистемой, но не каждая экосистема может быть отнесена к рангу биогеоценоза.

Понятие экосистема более широкое и общее, чем биогеоценоз. Экосистема и биогеоценоз состоят из 2х компонентов: биоты и биотопа.

Но если биогеоценоз тесно связан с конкретной территорией земной поверхности, то экосистемы различных видов могут быть не связанными с конкретной территорией и быть глобальными.

Лес-экосистема. Ельник, черничник, дубрава - биогеоценоз.

Любой биогеоценоз выделяют, как правило, только на суше, а в водной среде не выделяют.

=> Биогеоценоз имеет конкретные границы, которые определяются границами фитоценоза.

=> где нет фитоценоза, то там нет и биогеоценоза.

=> Биогеоценоз-один из вариантов наземной экосистемы.

=> Биотоп – естественное жизненное пространство определенного биоценоза, совместно с которым он образует экосистему.

Свойства экосистем:

1. Необходимое разнообразие компонентов.

Любая экосистема не может быть сформирована из одинаковых элементов. Нижний предел – 2 разных элемента, Верхний – бесконечность.

2. Устойчивость.

Для существования самосохранения и самоподдержания любой динамической системы, необходимо преобладание внутренних взаимодействий над внешними. Если внешние воздействия на экосистему превосходят энергию ее внутренних взаимодействий, то экосистема переходит в новое состояние равновесия на более низкий уровень или разрушается. Для каждой экосистемы соответствуют пределы устойчивости.

3. Саморегуляция и самоорганизация - способность экосистем к восстановлению внутренней структуры после внешнего воздействия, изменившего их свойства.

Под самоорганизацией экосистем понимается строгая последовательность биологических, физико-химических явлений, обусловленных внешними и внутренними ограничениями.

4. Существование экосистемы невозможно без связей (прямая, обратная).

При прямой связи 1 элемент действует на другой без ответной р-и. При обратной связи возникает обратное действие элемента (отрицательная, положительная).

§ Положительная - ответная р-я усиливает первоначальное воздействие

§ Отрицательная-стабилизирующая - ответная р-я направлена на ослабление исходного воздействия

Свойство саморегуляции экосистем основано на отрицательной обратной связи.

5. Эмерджентность - наличие у системы свойств целостности, т. е. таких свойств, которые не присущи составляющим элементам. Эмерджентность является одной из форм проявления принципа перехода количественных изменений в качественные. (Водород и кислород – газы, а вот H2O – жидкость)

6. Неравномерность развития.

Постепенное накопление незначительных изменений может быть прервано скачком возникновения качественных изменений и свойств системы. (переход кол-ва в качество).

Точки бифуркации- в них может произойти изменение направления развития системы.

7. Обмен веществ и энергии. Любая экосистема может существовать бесконечно при наличии круговорота веществ и притока энергии для его поддержания.

Состав экосистемы:

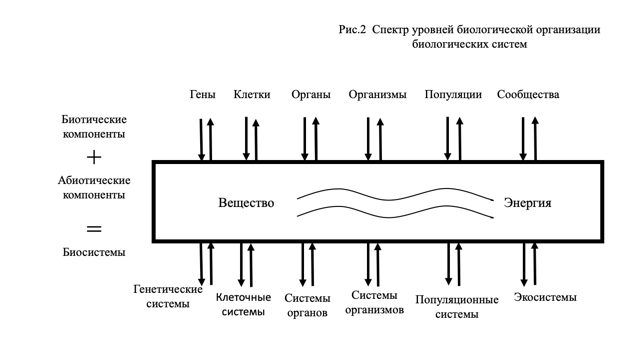

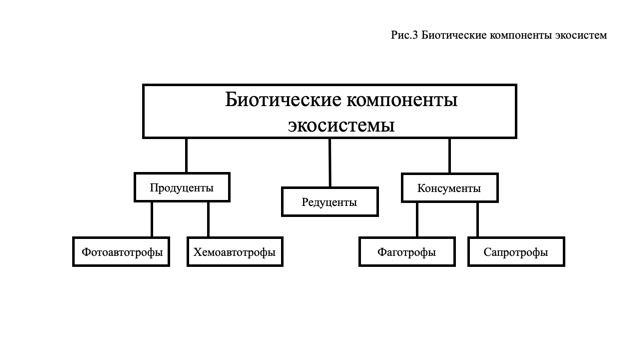

§ Биотические компоненты (живая природа - включает 3 функциональные группы организмов. см рис. 3)

§ Абиотические компоненты (неживая природа - неорганические вещества и хим. элементы (CO2, H2O, O2, N2), органические (жиры, углеводы, белки, РНК), среда обитания, климатический режим)

Биотические компоненты:

1. Продуценты (фотоавтотрофы, хемоавтотрофы).

Фотоавтотрофы - растения, водоросли, цианобактерии (источник энергии – солнечный свет, питательные вещества – CO2 и H2O)

Хемоавтотрофы - [2NH3+3O2->2HNO2+2H2O+Q1; 2HNO2+O2->2HNO3+Q2]

Хемотрофы -живые организмы, не зависящие от энергии солнечного света и использующие энергию химических связей. (нитрифицирующие бактерия, водородные бактерии, серобактерии и тионовые бактерии, желозобактерии: переводят 2х валентное железо в 3х валентное).

2. Консументы (гетеротрофные организмы) – организмы, потребляющие готовые органические вещества (животные, растения, грибы, человек)

+ сапротрофы, фаготрофы – организмы, потребляющие вещества мертвых организмов.

3. Редуценты- «восстановители», возвращают вещества из умерших организмов в природу. Подготавливают пищу для продуцентов. Замыкают круговорот веществ (дождевые черви, некоторые насекомые)

Дата: 2019-11-01, просмотров: 363.