Входное напряжение, поданное между двумя входами, называется дифференциальным. Входное напряжение может быть подано на один из входов относительно земли или на оба входа от двух независимых источников одновременно. При этом один из входов усилителя является неинвертирующим, а второй – инвертирующим. Различают противофазное и синфазное включение двух источников, т. е. с протии-воположными и одинаковыми полярностями относительно общего узла цепи.

При противофазном включении, например, uc1 > 0 и uc2 < 0 токи базы и коллектора VT1 возрастают, а транзистора VT2 уменьшаются на такие же значения. Одновременно на соответствующих транзисторах уменьшаются или увеличиваются электрические потенциалы коллекторов, разность которых определяет напряжение на выходе усилительного каскада. В данном случае дифференциальный усилитель (ДУ) усиливает разность входных сигналов; этот режим и определяет название усилительного каскада «дифференциальный». Входное напряжение, поданное одновременно на оба входа, называется синфазным.

Действие синфазных сигналов равного значения uc1 = uc2 соответствует одинаковому изменению режимов работы транзисторов. При этом изменения напряжения на выходе усилительного каскада с идеальной симметрией плеч не будет. Это особенно важно, так как синфазные сигналы представляют собой обычно различного рода помехи (сетевые, атмосферные и т. д.), которые не только не усиливаются дифференциальным усилителем, но и сущес твенно о слабляются.

Для лучшего усвоения принципа работы дифференциального усилительного каскада и получения основных расчетных соотношений на рис. 1.17, б – д приведены временные диаграммы входных и выходных токов и напряжений при работе схемы.

При подаче на вход схемы дифференциального линейно изменяющегося напряжения (рис. 1.17, б) токи базы и коллектора транзистора VT1 увеличиваются, а напряжение на коллекторе уменьшается. При этом увеличивающееся напряжение на резисторе RЭ, плюсом приложенное к эмиттеру транзистора VT2, подзакрывает его, ток транзистора VT2 уменьшается, а напряжение на коллекторе увеличивается.

При некотором напряжении на входе Ес.огр, называемом напряжением ограничения, транзистор VT2 полностью закрывается (іб2 = 0, ік2 = 0), а напряжение на его коллекторе uк2 = Е 1. При напряжении на входе, превышающем Ес.огр, токи базы и коллектора VT1 не изменяются, так как небольшое увеличение тока эмиттера увеличивает потенциал эмиттера и подзакрывает транзистор. Не изменяется также и потенциал коллектора. Таким образом, Ес.огр определяет динамический диапазон входных сигналов. Если на вход дифферециального усилительного каскада подать синфазное, например, положительное напряжение, то начинают приоткрываться оба транзистора, увеличивается суммарный ток, протекающий через сопротивление RЭ, увеличивается напряжением на сопротивлении RЭ, поэтому оба транзистора призакрываются. В итоге токи Iк1 и Iк2 увеличиваются незначительно. Напряжения на коллекторах обоих транзисторов уменьшаются также незначительно. На рис. 1.17, д показано изменение напряжений uк1 и uк2 при одновременной подаче дифференциального и синфазного сигналов. Таким образом, при воздействии на вход ДУ синфазного сигнала на сопротивлении RЭ создается напряжение отрицательной обратной связи, которое многократно уменьшает коэффициент усиления синфазного сигнала.

Параметры ДУ. Основными параметрами ДУ, характеризующими его качественные показатели, являются: входные сопротивления и коэффициенты передачи дифференциального и синфазного сигналов и выходное сопротивление.

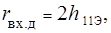

Входное сопротивление для дифференциального сигнала r вх. д определяется, как обычно, отношением входных напряжения и тока (тока базы). Непосредственно из схемы рис. 1.17. а) следует, что rвх.д равно сумме входных сопротивлений обоих транзисторов:

(1.43)

(1.43)

где

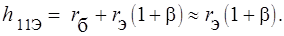

Коэффициент усиления дифференциального сигнала К определяется как отношение полного выходного сигнала к входному:

(1.44)

(1.44)

Из полученного соотношения следует, что коэффициент усиления ДУ на двух транзисторах равен коэффициенту усиления на одном транзисторе с ОЭ. Достоинством каскада ДУ является то, что его коэффициент усиления и другие параметры мало зависит от температуры и других дестабилизирующих факторов.

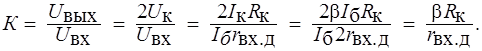

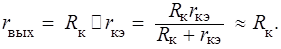

Выходное сопротивление каскада ДУ r вых . равно параллельному соединению сопротивления Rк и внутреннего выходного сопротивления транзистора rКЭ:  (1.45)

(1.45)

Обычно Rк << rкэ, поэтому Rвых примерно равно Rк.

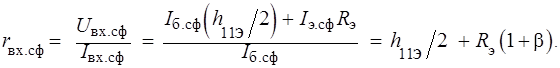

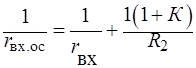

Входное сопротивление для синфазного сигнала r вх. сф определяется как отношение входного синфазного напряжения и входного тока в режиме малого сигнала:

(1.46)

(1.46)

Коэффициент передачи синфазного сигнала К сф определяется как отношение выходного синфазного сигнала Uвых.сф к входному синфазному сигналу Есф. При этом Uвых.сф определяется как изменение напряжения на одном из выходов, что соответствует максимальному значению Uвых.сф.

(1.47)

(1.47)

Поскольку Rэ >> Rк, то Ксф << 1, следовательно, дифференциальный усилитель не только не усиливает, но и значительно ослабляет входной синфазный сигнал. Это свойство широко используется для подавления помех на фоне слабого сигнала.

На практике часто используется величина обратная Ксф и называется коэффициентом ослабления синфазного сигнала

Мсф = 1/ Ксф,

или логарифмической единицей

Lсф = 20 lg Мсф.

Основные достоинства ДУ – помехоустойчивость к синфазным помехам и малый дрейф нуля – до 1 – 10 мкВ/0C, что в 20 – 100 раз меньше дрейфа нуля в небалансных усилителях постоянного тока. По этой причине дифференциальные усилительные каскады применяются, в частности, в качестве входных каскадов операционных усилителей.

Обратные связи в усилителях

1.5.1. Общие положения и виды обратных связей

Введение обратной связи (ОС) призвано улучшить показатели усилителя или придать ему некоторые специфические свойства. Ранее был рассмотрен простейший вид обратной связи в одиночном усилительном каскаде на транзисторе с ОЭ (см п. 7.4), где она применялась для температурной стабилизации режима покоя транзистора. Ниже рассмотрим общие закономерности, обусловленные введением обратных связей в усилитель. В частности это необходимо для построения усилителей на операционных усилителях, являющихся основой современной элементной базы.

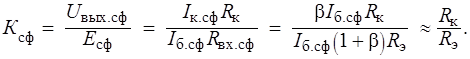

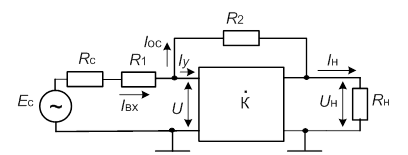

Обратная связь осуществляется подачей на вход усилителя сигнала с его выхода. Иллюстрацией усилителя с обратной связью служит структурная схема, приведенная на рис. 1.18.

Рис. 1.18. Структурная схема усилителя с обратной связью

Звено обратной связи характеризуется коэффициентом передачи  , показывающим какая часть выходного сигнала (напряжения или тока) передается на вход усилителя. Коэффициент усиления

, показывающим какая часть выходного сигнала (напряжения или тока) передается на вход усилителя. Коэффициент усиления  и коэффициент передачи цепи ОС

и коэффициент передачи цепи ОС  указаны на рис. 1.18 в виде комплексных значений. Это означает учет возможного фазового сдвига, возникающего на низких или высоких частотах за счет наличия как в схеме усилителя, так и в цепи ОС реактивных элементов. Если работа усилителя осуществляется в области средних частот, а в цепи ОС отсутствуют реактивные элементы, то коэффициенты передачи усилителя и цепи ОС будут характеризоваться действительными значениями К и β.

указаны на рис. 1.18 в виде комплексных значений. Это означает учет возможного фазового сдвига, возникающего на низких или высоких частотах за счет наличия как в схеме усилителя, так и в цепи ОС реактивных элементов. Если работа усилителя осуществляется в области средних частот, а в цепи ОС отсутствуют реактивные элементы, то коэффициенты передачи усилителя и цепи ОС будут характеризоваться действительными значениями К и β.

В усилителях применяются различные виды обратных связей.

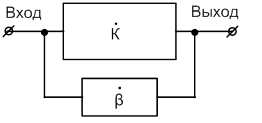

В зависимости от способа получения напряжения обратной связи различают ОС по напряжению, когда напряжение обратной связи Uос пропорционально величине напряжения и составляет часть Uвых. (рис. 1.19, а), и по току, когда Uос пропорционально величине тока (рис. 1.19, б).

Рис. 1.19. Виды обратных связей: а – последовательная обратная связь по напряжению, б – последовательная обратная связь по току

При подаче напряжения обратной связи Uос последовательно с напряжением источника входного сигнала обратную связь называют последовательной.

Когда же напряжение обратной связи подается на вход усилителя параллельно напряжению источника входного сигнала, обратная связь является параллельной (рис. 1.20).

На рис. 1.19 и 1.20 приведены наиболее распространенные виды обратных связей. Возможны и другие виды обратных связей, например, комбинированная обратная связь, т. е. одновременно как по напряжению, так и по току.

Рис. 1.20. Виды обратных связей: параллельная обратная связь по напряжению

Воздействие обратной связи может привести либо к увеличению, либо к уменьшению результирующего сигнала на выходе усилителя. В первом случае обратную связь называют положительной, во втором – отрицательной. Отрицательная обратная связь (ООС) позволяет улучшить некоторые показатели усилителя, в связи с чем широко используется в усилителях. Положительная обратная связь (ПОС) в усилителях практически не применяется, но лежит в основе работы различного рода генераторов гармонических и импульсных сигналов.

1.5.2. Влияние обратной связи на основные параметры усилителей

Оценку влияния обратной связи на показатели усилителей рассмотрим без учета наличия как в схеме усилителя, так и в цепи ОС реактивных элементов, считая коэффициенты передачи усилителя К и звена обратной связи β действительными числами.

Коэффициент усиления усилителя с ООС и его стабильность

рассмотрим на примере схемы с последовательной обратной связью по напряжению рис. 1.19, а).

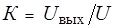

Определим коэффициент усиления усилителя с обратной связью  а без обратной связи –

а без обратной связи –  .

.

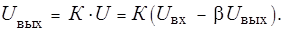

Найдем  , полагая, что при ООС

, полагая, что при ООС

Отсюда находим:

Отсюда находим:

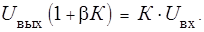

Таким образом, коэффициент усиления усилителя с отрицательной обратной связью определяется следующим выражением:

(1.48)

(1.48)

Из того выражения следует, что  т. к. в знаменателе

т. к. в знаменателе  (число положительное). Несмотря на уменьшение

(число положительное). Несмотря на уменьшение  по сравнению с К, коэффициент усиления усилителя с обратной связью, как будет показано ниже, является более стабильным.

по сравнению с К, коэффициент усиления усилителя с обратной связью, как будет показано ниже, является более стабильным.

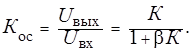

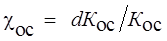

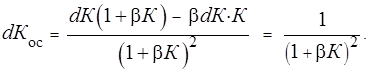

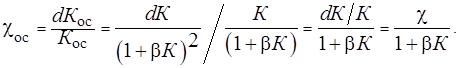

Определим коэффициенты нестабильности коэффициентов усиления усилителей с обратной связью и без обратной связи, соответственно, отношениями  и

и  . Для чего найдем

. Для чего найдем  , дифференцируя (1.48):

, дифференцируя (1.48):

Коэффициент нестабильности  :

:

Из поученного выражения следует, что нестабильность коэффициента усиления усилителя с обратной связью в 1+ βК раз меньше нестабильности коэффициента усиления усилителя без обратной связи. При этом стабильность коэффициента усиления повышается с увеличением глубины обратной связи, т. е. величины 1+ βК.

При большом коэффициенте усиления К и глубокой ООС удается практически полностью исключить зависимость  от изменения параметров элементов усилителя. При этом единицей в знаменателе выражения (1.48) можно пренебречь и коэффициент усилителя

от изменения параметров элементов усилителя. При этом единицей в знаменателе выражения (1.48) можно пренебречь и коэффициент усилителя  будет определяться только коэффициентом обратной связи 1/β:

будет определяться только коэффициентом обратной связи 1/β:

(1.49)

(1.49)

т. е. практически не будет зависеть от величины К и его возможных изменений.

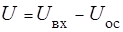

Физический смысл повышения стабильности  заключается в том, что, например, при снижении К вследствие изменения параметров усилителя напряжение

заключается в том, что, например, при снижении К вследствие изменения параметров усилителя напряжение  уменьшается, следовательно уменьшается и U ос (см. рис. 1.19, а). При этом напряжение на входе усилителя

уменьшается, следовательно уменьшается и U ос (см. рис. 1.19, а). При этом напряжение на входе усилителя  возрастает, что вызывает повышение напряжения

возрастает, что вызывает повышение напряжения  , препятствуя тем самым уменьшению коэффициента усиления

, препятствуя тем самым уменьшению коэффициента усиления  .

.

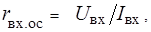

Входное сопротивление усилителя с обратной связью.

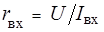

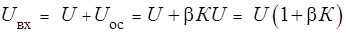

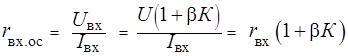

При последовательной ООС (рис. 1.19, а) по определению входное сопротивление усилителя с обратной связью  а без обратной связи

а без обратной связи  . Учитывая, что входное напряжение

. Учитывая, что входное напряжение  , входное сопротивление

, входное сопротивление  равно:

равно:

. (1.50)

. (1.50)

Таким образом, применение ООС последовательного вида увеличивает входное сопротивление усилителя в  раз, что дает возможность более эффективно усиливать сигналы маломощных источников с высоким выходным сопротивлением.

раз, что дает возможность более эффективно усиливать сигналы маломощных источников с высоким выходным сопротивлением.

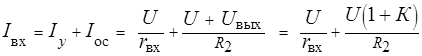

При ООС параллельного вида (рис. 1.20) входной ток  равен сумме двух составляющих:

равен сумме двух составляющих:  .

.

Поделив токи на напряжение, получаем входную проводимость:

. (1.51)

. (1.51)

Из соотношения (1.51) следует, что входное сопротивление усилителя  равно параллельному соединению

равно параллельному соединению  и

и  , т. е. оно уменьшается.

, т. е. оно уменьшается.

Таким образом, входное сопротивление усилителя с обратной связью зависит от способа подачи напряжения обратной связи на вход усилителя и ее глубины, но не зависит от способа его получения.

Дата: 2019-07-30, просмотров: 335.