Введение

Современная эпоха характеризуется стремительным процессом информатизации общества. Это сильней всего проявляется в росте пропускной способности и гибкости информационных сетей. Полоса пропускания в расчете на одного пользователя стремительно увеличивается благодаря нескольким факторам. Во-первых, растет популярность приложений World Wide Web и количество электронных банков информации, которые становятся достоянием каждого человека. Падение цен на компьютеры приводит к росту числа домашних ПК, каждый из которых потенциально превращается в устройство, способное подключиться к сети Internet. Во-вторых, новые сетевые приложения становятся более требовательными в отношении полосы пропускания – входят в практику приложения Internet, ориентированные на мультимедиа и видеоконференцсвязь, когда одновременно открывается очень большое количество сессий передачи данных. Как результат, наблюдается резкий рост в потреблении ресурсов Internet – по оценкам средний объем потока информации в расчете на одного пользователя в мире увеличивается в 8 раз каждый год.

Противодействовать растущим объемам передаваемой информации на уровне сетевых магистралей можно только привлекая оптическое волокно. И поставщики средств связи при построении современных информационных сетей используют волоконно-оптические кабельные системы наиболее часто. Это касается как построения протяженных телекоммуникационных магистралей, так и локальных вычислительных сетей. Оптическое волокно в настоящее время считается самой совершенной физической средой для передачи информации, а также самой перспективной средой для передачи больших потоков информации на значительные расстояния. Волоконная оптика, став главной рабочей лошадкой процесса информатизации общества, обеспечила себе гарантированное развитие в настоящем и будущем. Сегодня волоконная оптика находит применение практически во всех задачах, связанных с передачей информации. Стало допустимым подключение рабочих станций к информационной сети с использованием волоконно-оптического миникабеля. Однако, если на уровне настольного ПК волоконно-оптический интерфейс только начинает единоборство с проводным, то при построении магистральных сетей давно стало фактом безусловное господство оптического волокна. Коммерческие аспекты оптического волокна также говорят в его пользу – оптическое волокно изготавливается из кварца, то есть на основе песка, запасы которого очень велики. Стремительно входят в нашу жизнь волоконно-оптические интерфейсы в локальных и региональных сетях Ethernet, Fast Ethernet, FDDI, Gigabit Ethernet, ATM. Настоящий дипломный проект ставит своей целью показать возможности современного оборудования для построения сетей в области волоконно-оптических технологий, раскрыть технологические особенности планирования, построения и эксплуатации волоконно-оптических сетей.

Обзор существующих принципов построения сетей

Понятие локальной вычислительной сети (ЛВС)

Локальная сеть (ЛВС) представляет собой коммуникационную систему, позволяющую совместно использовать ресурсы компьютеров, подключенных к сети, таких как принтеры, плоттеры, диски, модемы, приводы CD-ROM и другие периферийные устройства. Локальная сеть обычно ограничена территориально одним или несколькими близко расположенными зданиями.

Классификация ЛВС

Вычислительные сети классифицируются по ряду признаков.

По расстоянию между узлами

В зависимости от расстояний между связываемыми узлами различают вычислительные сети:

территориальные - охватывающие значительное географическое простран-ство;

среди территориальных сетей можно выделить сети региональные и глобальные, имеющие соответственно региональные или глобальные масштабы;

региональные сети иногда называют сетями MAN (Metropolitan Area Network), а общее англоязычное название для территориальных сетей - WAN (Wide Area Network);

локальные (ЛВС) - охватывающие ограниченную территорию (обычно в пределах удаленности станций не более чем на несколько десятков или сотен метров друг от друга, реже на 1...2 км);

локальные сети обозначают LAN (Local Area Network);

корпоративные (масштаба предприятия) - совокупность связанных между собой ЛВС, охватывающих территорию, на которой размещено одно предприятие или учреждение в одном или нескольких близко расположенных зданиях. Локальные и корпоративные вычислительные сети - основной вид вычислительных сетей, используемых в системах автоматизированного проектирования (САПР).

Особо выделяют единственную в своем роде глобальную сеть Internet (реализованная в ней информационная служба World Wide Web (WWW) переводится на русский язык как всемирная паутина);

это сеть сетей со своей технологией. В Internet существует понятие интрасетей (Intranet) - корпоративных сетей в рамках Internet.

По топологии

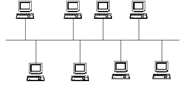

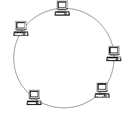

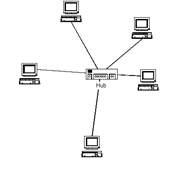

Сетевая топология – это геометрическая форма сети. В зависимости от топологии соединений узлов различают сети шинной (магистральной), кольцевой, звездной, иерархической, произвольной структуры.

шинная (bus) - локальная сеть, в которой связь между любыми двумя станциями устанавливается через один общий путь и данные, передаваемые любой станцией, одновременно становятся доступными для всех других станций, подключенных к этой же среде передачи данных (последнее свойство называют широковещательностью);

кольцевая (ring) - узлы связаны кольцевой линией передачи данных (к каждому узлу подходят только две линии); данные, проходя по кольцу, поочередно становятся доступными всем узлам сети;

звездная (star) - имеется центральный узел, от которого расходятся линии передачи данных к каждому из остальных узлов;

иерархическая - каждое устройство обеспечивает непосредственное управление устройствами, находящимися ниже в иерархии.

а) б) в)

г)

Рис. 1.1. Сетевые топологии

По способу управления

В зависимости от способа управления различают сети:

"клиент/сервер" - в них выделяется один или несколько узлов (их название - серверы), выполняющих в сети управляющие или специальные обслуживающие функции, а остальные узлы (клиенты) являются терминальными, в них работают пользователи. Сети клиент/сервер различаются по характеру распределения функций между серверами, другими словами по типам серверов (например, файл-серверы, серверы баз данных). При специализации серверов по определенным приложениям имеем сеть распределенных вычислений. Такие сети отличают также от централизованных систем, построенных на мэйнфреймах;

одноранговые - в них все узлы равноправны; поскольку в общем случае под клиентом понимается объект (устройство или программа), запрашивающий некоторые услуги, а под сервером - объект, предоставляющий эти услуги, то каждый узел в одноранговых сетях может выполнять функции и клиента, и сервера.

Наконец появилась сетецентрическая концепция, в соответствии с которой пользователь имеет лишь дешевое оборудование для обращения к удаленным компьютерам, а сеть обслуживает заказы на выполнение вычислений и получения информации. То есть пользователю не нужно приобретать программное обеспечение для решения прикладных задач, ему нужно лишь платить за выполненные заказы. Подобные компьютеры называют тонкими клиентами или сетевыми компьютерами.

По методу доступа

Типичная среда передачи данных в ЛВС - отрезок (сегмент) коаксиального кабеля. К нему через аппаратуру окончания канала данных подключаются узлы - компьютеры и возможно общее периферийное оборудование. Поскольку среда передачи данных общая, а запросы на сетевые обмены у узлов появляются асинхронно, то возникает проблема разделения общей среды между многими узлами, другими словами, проблема обеспечения доступа к сети.

Доступом к сети называют взаимодействие станции (узла сети) со средой передачи данных для обмена информацией с другими станциями. Управление доступом к среде - это установление последовательности, в которой станции получают доступ к среде передачи данных.

Различают случайные и детерминированные методы доступа. Среди случайных методов наиболее известен метод множественного доступа с контролем несущей и обнаружением конфликтов. Англоязычное название метода - Carrier Sense Multiple Access /Collision Detection (CSMA/CD).

Протокол CSMA/CD

Протокол CSMA/CD воплотил в себе идеи вышеперечисленных алгоритмов и добавил важный элемент – разрешение коллизий. Поскольку коллизия разрушает все передаваемые в момент ее возникновения кадры, то и нет смысла станциям продолжать дальнейшую передачу своих кадров, коль скоро они (станции) обнаружили коллизии. В противном случае, значительной была бы потеря времени при передаче длинных кадров. Поэтому для своевременного обнаружения коллизии станция прослушивает среду на всем протяжении собственной передачи.

Основные правила алгоритма CSMA/CD для передающей станции.

Передача кадра:

· Станция, собирающаяся передавать, прослушивает среду, и передает, если среда свободна. В противном случае (т.е. если среда занята), переходит к шагу 2. При передаче нескольких кадров подряд станция выдерживает определённую паузу между посылками кадров – межкадровый интервал, причем после каждой такой паузы перед отправкой следующего кадра станция вновь прослушивает среду (возвращение на начало шага 1);

· Если среда занята, станция продолжает прослушивать среду до тех пор, пока среда не станет свободной, и затем сразу же начинает передачу;

· Каждая станция, ведущая передачу, прослушивает среду, и, в случае обнаружения коллизии не прекращает сразу же передачу, а сначала передает короткий специальный сигнал коллизии – jam-сигнал, информируя другие станции о коллизии, и прекращает передачу;

· После передачи jam-сигнала станция замолкает и ждет некоторое произвольное время в соответствии с правилом бинарной экспоненциальной задержки, а затем возвращается к шагу 1.

Межкадровый интервал IFG (interframe gap) составляет 9,6 мкс, (12 байт). С одной стороны, он необходим для того, чтобы принимающая станция могла корректно завершить прием кадра. Кроме этого, если бы станция передавала кадры непрерывно, она бы полностью захватила канал и, тем самым, лишила другие станции возможности передачи.

Jam-сигнал (jamming – дословно глушение). Передача jam-сигнала гарантирует, что ни один кадр не будет потерян, так как все узлы, которые передавали кадры до возникновения коллизии, приняв jam-сигнал, прервут свои передачи и замолкнут в ожидании новой попытки передать кадры. Jam-сигнал должен быть достаточной длины, чтобы он дошел до самых удаленных станций коллизионного домена с учетом дополнительной задержки SF (safety margin) на возможных повторителях.

Коллизионный домен (collision domain) – множество всех станций в сети, одновременная передача любой пары из которых приводит к коллизии.

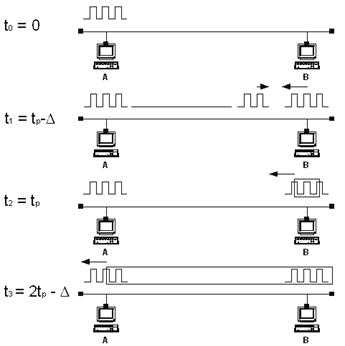

На рис. 1.2. проиллюстрирован процесс обнаружения коллизии применительно к топологии ''шина''.

В момент времени t0 узел А начинает передачу, естественно прослушивая свой же передаваемый сигнал. В момент времени t1, когда кадр почти дошел до узла B, этот узел, не зная о том, что уже идёт передача, сам начинает передавать. В момент времени t2=t1+D, узел В обнаруживает коллизию (увеличивается постоянная составляющая электрического сигнала в прослушиваемой линии). После этого узел В передаёт jam-сигнал и прекращает передачу. В момент времени t3 сигнал коллизии доходит до узла А, после чего А также передаёт jam-сигнал и прекращает передачу.

Рис. 1.2. Обнаружение коллизии в шине при использовании схемы CSMA/CD стандарта Ethernet

По стандарту Ethernet узел не может передавать очень короткие кадры, или, иными словами, вести очень короткие передачи. Даже если поле данных заполнено не до конца, то появляется специальное дополнительное поле, удлиняющее кадр до минимальной длины 64 байта без учета преамбулы.

Время канала ST (slot time) – это минимальное время, в течение которого узел обязан вести передачу, занимать канал. Это соответствует передаче кадра минимально допустимого размера, принятого стандартом Ethernet IEEE 802.3. Время канала связано с максимально допустимым расстоянием между узлами сети – диаметром коллизионного домена.

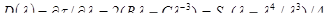

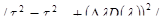

Допустим, что в приведенном выше примере реализуется наихудший сценарий, когда станции А и В удалены друг от друга на максимальное расстояние. Время распространения сигнала от А до В обозначим через tp. Узел А начинает передавать в нулевой момент времени. Узел В начинает передавать в момент времени t1 = tp + D и обнаруживает коллизию спустя интервал D после начала своей передачи. Узел А обнаруживает коллизию в момент времени t3 = 2tp - D . Для того, чтобы кадр, испущенный А, не был потерян, необходимо, чтобы узел А не прекращал вести передачу к этому моменту, так как тогда, обнаружив коллизию, узел А будет знать, что его кадр не дошел, и попытается передавать его повторно. В противном случае кадр будет потерян. Максимальное время, спустя которое с момента начала передачи узел А еще может обнаружить коллизию, равно 2tp – это время называется задержкой на двойном пробеге RTD (round-trip delay). В более общем случае, RTD определяет суммарную задержку, связанную как с задержкой из-за конечной длины сегментов, так и с задержкой, возникающей при обработке кадров на физическом уровне промежуточных повторителей и оконечных узлов сети. Далее удобно использовать также другую единицу измерения времени: битовое время BT (bit time). Время 1 BT соответствует времени, необходимому для передачи одного бита, т.е. 0,1 мкс при скорости 10 Мбит/с.

Стандартом Ethernet регламентированы следующие правила обнаружения коллизий конечным узлом сети:

· Узел А должен обнаружить коллизию до того, как передаст свой 512-й бит, включая биты преамбулы;

· Узел А должен прекратить передачу раньше, чем будет передан кадр минимальной длины – передано 576 бит (512 бит после ограничителя начала кадров SFD);

· Перекрытие между передачами узлов А и В – битовый интервал, начиная с момента передачи первого бита преамбулы узлом А и заканчивая приемом узлом А последнего бита, испущенного узлом В, - должно быть меньше, чем 575 BT.

Последнее условие для сети Ethernet является наиболее важным, поскольку, его выполнение ведет к выполнению и первых двух. Это третье условие задает ограничение на диаметр сети. Применительно к задержке на двойном пробеге RTD третье условие можно сформулировать в виде: RTD < 575 BT.

При передаче больших кадров, например 1500 байт, коллизия, если она вообще возникнет, обнаруживается практически в самом начале передачи, не позднее первых 64 переданных байт (если коллизия не возникла в это время, то позже она уже не возникнет, поскольку все станции прослушивают линию и, «слыша» передачу будут молчать). Так как jam-сигнал значительно короче полного размера кадра, то при использовании алгоритма CSMA/CD количество вхолостую израсходованной емкости канала сокращается до времени, требуемого на обнаружение коллизии. Раннее обнаружение коллизий приводит к более эффективному использованию канала. Позднее обнаружение коллизий, свойственное более протяженным сетям, когда диаметр коллизионного домена составляет несколько километров, снижает эффективность работы сети.

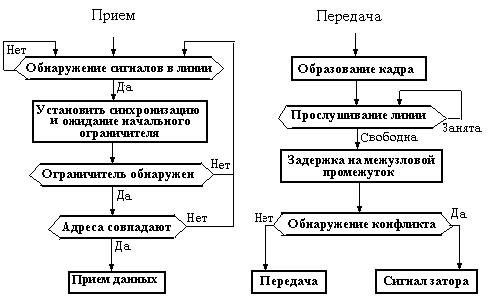

Рис. 1.3. Алгоритмы доступа по методу CSMA/CD

На рис. 1.3. представлены алгоритмы приема и передачи данных в одном из узлов при CSMA/CD.

Среди детерминированных методов преобладают маркерные методы доступа.

Маркерный метод - метод доступа к среде передачи данных в ЛВС, основанный на передаче полномочий передающей станции с помощью специального информационного объекта, называемого маркером. Под полномочием понимается право инициировать определенные действия, динамически предоставляемые объекту, например станции данных в информационной сети.

Применяется ряд разновидностей маркерных методов доступа. Например, в эстафетном методе передача маркера выполняется в порядке очередности;

в способе селекторного опроса (квантированной передачи) сервер опрашивает станции и передает полномочие одной из тех станций, которые готовы к передаче. В кольцевых одноранговых сетях широко применяется тактируемый маркерный доступ, при котором маркер циркулирует по кольцу и используется станциями для передачи своих данных.

Витая пара

В идеальном случае линия передачи представляет собой, как минимум, два проводника, разделенных диэлектрическим материалом и имеющих равномерный зазор на всем своем протяжении. К двум проводникам прикладывается сбалансированное напряжение равное по амплитуде и противоположное по фазе. В каждом проводнике текут равные по величине и противоположные по направлению токи.

Токи производят концентрические магнитные поля окружающие каждый из проводников. Напряженность магнитного поля усиливается в промежутке между проводниками и уменьшается в пространстве, где концентрические поля находятся за пределами обоих проводников. Токи в каждом из проводников равны по величине и противоположны по направлению, что ведёт к уменьшению общей энергии, накапливаемой в результирующем магнитном поле. Любое изменение токов генерирует напряжение на каждом проводнике с результирующим электрическим полем с направлением вектора, ограничивающим магнитное поле и поддерживающим постоянный ток.

Характеристический импеданс соответствует входному импедансу однородной линии передачи бесконечной длины то есть линии передачи предельной длины, терминированной нагрузкой со значением ее собственного характеристического импеданса. В общем случае, характеристический импеданс - это комплексное число с резистивной и реактивной компонентами. Он является функцией частоты передаваемого сигнала и не зависит от длины линии. При очень высоких частотах характеристический импеданс асимптотически стремится к фиксированному резистивному сопротивлению. Например, коаксиальные кабели обладают импедансом 50 или 75 0м на высоких частотах. Типичное значение импеданса для кабелей "витая пара" - 100 0м при частотах свыше 1 МГц.

Затухание сигнала - это отношение в децибелах (дБ) мощности входного сигнала к мощности сигнала на выходе при соответствии импедансов источника и нагрузки характеристическому импедансу кабеля. Значение входной мощности может быть получено путем измерения мощности при непосредственном подключении нагрузки к источнику без прохождения сигнала по кабелю. В случаях, когда в местах терминирования импедансы не идеально соответствуют друг другу, отношение входной мощности к выходной носит название вносимых потерь или вносимого затухания.

Переходное затухание на ближнем конце (Near End Crosstalk, NEXT) - параметр, характеризующий затухание сигнала помехи, наведенного сигналом, проходящим по одной паре проводников, на другую, расположенную поблизости. Измеряется в дБ. Чем выше значение NEXT, тем лучше изоляция помехам между двумя парами проводников.

Обратные потери (потери при отражении). Когда импеданс кабеля и нагрузки не совпадает, сигнал, распространяющийся по кабелю, частично будет отражаться в точке интерфейса кабель-нагрузка.

Мощность отраженного сигнала носит название потерь при отражении или обратных потерь. Чем лучше совместимость импедансов, тем меньше отражаемая мощность и тем ниже обратные потери.

Временная задержка распространения сигнала. Сигнал, распространяющийся от входной точки к выходной, приходит с временной задержкой, величина которой является отношением длины кабеля к скорости распространения сигнала V в передающей среде. В случае идеальной линии передачи, состоящей из двух проводников в вакууме, скорость распространения сигнала равна скорости распространения света в вакууме с. На практике скорость распространения сигнала в кабеле зависит от свойств диэлектрических материалов, окружающих проводники.

Отношение сигнал-шум (SNR) - это соотношение между уровнем принимаемого сигнала и уровнем принимаемого шума, причем уровень сигнала должен значительно превосходить уровень шума для обеспечения приемлемых условий передачи.

Отношение затухания к переходному затуханию (ACR). Соотношение между сигналом и шумом может быть выражено в форме отношения затухания к переходному затуханию (ACR). ACR - это разница между ослабленным сигналом на выходе и вредным наведенным сигналом ("шумом") NEXT.

Волоконно-оптический кабель

Волоконно-оптические коммуникации имеют ряд преимуществ по сравнению с электронными системами, использующими передающие среды на металлической основе. В волоконно-оптических системах передаваемые сигналы не искажаются ни одной из форм внешних электронных, магнитных или радиочастотных помех. Таким образом, оптические кабели полностью невосприимчивы к помехам, вызываемым молниями или источниками высокого напряжения. Более того, оптическое волокно не испускает излучения, что делает его идеальным для соответствия требованиям современных стандартов к компьютерным приложениям. Вследствие того, что оптические сигналы не требуют наличия системы заземления, передатчик и приемник электрически изолированы друг от друга и свободны от проблем, связанных с возникновением паразитных токовых петель. При отсутствии сдвига потенциалов в системе заземления между двумя терминалами, исключающим искрения или электрические разряды, волоконная оптика становится все более предпочтительным выбором для реализации многих приложений, когда требованием является безопасная работа в детонирующих или воспламеняющихся средах.

Цифровые вычислительные системы, телефония и видео-вещательные системы требуют новых направлений для улучшения передающих характеристик. Большая ширина спектра оптического кабеля означает повышение емкости канала. Кроме того, более длинные отрезки кабеля требуют меньшего количества репитеров, так как волоконно-оптические кабели обладают чрезвычайно низкими уровнями затухания. Это свойство идеально подходит для широковещательных и телекоммуникационных систем.

По сравнению с обычными коаксиальными кабелями с равной пропускной способностью, меньший диаметр и вес волоконно-оптических кабелей означает сравнительно более легкий монтаж, особенно в заполненных трассах. 300 метров одноволоконного кабеля весят около 2,5 кг. 300 метров аналогичного коаксиального кабеля весят 32 кг - приблизительно в 13 раз больше.

Электронные методы подслушивания основаны на электромагнитном мониторинге. Волоконно-оптические системы невосприимчивы к подобной технике. Для снятия данных к ним нужно подключиться физически, что снижает уровень сигнала и повышает уровень ошибок - оба явления легко и быстро обнаруживаются.

Основные элементы оптического волокна

Ядро. Ядро - светопередающая часть волокна, изготавливаемая либо из стекла, либо из пластика. Чем больше диаметр ядра, тем большее количество света может быть передано по волокну.

Демпфер. Назначение демпфера - обеспечение более низкого коэффициента преломления на границе с ядром для переотражения света в ядро таким образом, чтобы световые волны распространялись по волокну.

Оболочка. Оболочки обычно бывают многослойными, изготавливаются из пластика для обеспечения прочности волокна, поглощения ударов и обеспечения дополнительной защиты волокна от воздействия окружающей среды. Такие буферные оболочки имеют толщину от 250 до 900 мкм.

Размер волокна в общем случае определяется по внешним диаметрам его ядра, демпфера и оболочки. Например, 50/125/250 - характеристика волокна с диаметром ядра 50 мкм, диаметром демпфера 125 мкм и диаметром оболочки 250 мкм. Оболочка всегда удаляется при соединении или терминировании волокон.

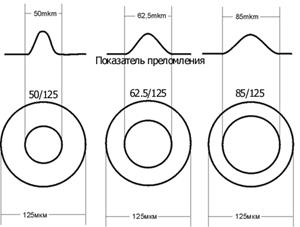

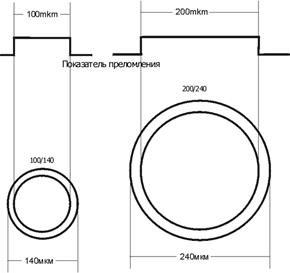

Тип волокна идентифицируется по типу путей, или так называемых "мод", проходимых светом в ядре волокна. Существует два основных типа волокна - многомодовое и одномодовое. Ядра многомодовых волокон могут обладать ступенчатым или градиентным показателями преломления. Многомодовое волокно со ступенчатым показателем преломления получило свое название от резкой, ступенчатой, разницы между показателями преломления ядра и демпфера. В более распространенном многомодовом волокне с градиентным показателем преломления лучи света также распространяются в волокне по многочисленным путям. В отличие от волокна со ступенчатым показателем преломления, ядро с градиентным показателем содержит многочисленные слои стекла, каждый из которых обладает более низким показателем преломления по сравнению с предыдущим слоем по мере удаления от оси волокна. Результатом формирования такого градиента показателя преломления является то, что лучи света ускоряются во внешних слоях и их время распространения в волокне сравнивается с временем распространения лучей, проходящих по более коротким путям ближе к оси волокна.

Таким образом, волокно с градиентным показателем преломления выравнивает время распространения различных мод так, что данные по волокну могут быть переданы на более дальние расстояния и на более высоких скоростях до того момента, когда импульсы света начнут перекрываться и становиться неразличимыми на стороне приемника.

Волокна с градиентным показателем представлены на рынке с диаметрами ядра 50, 62,5 и 100 мкм.

Одномодовое волокно, в отличие от многомодового, позволяет распространяться только одному лучу или моде света в ядре. Это устраняет любое искажение, вызываемое перекрытием импульсов. Диаметр ядра одномодового волокна чрезвычайно мал - приблизительно 5 -10 мкм. Одномодовое волокно обладает более высокой пропускной способностью, чем любой из многомодовых типов. Например, подводные морские телекоммуникационные кабели могут нести 60000 речевых каналов по одной паре одномодовых волокон.

а) Градиентное многомодовое волокно б) Ступенчатое многомодовое волокно

в) Ступенчатое одномодовое волокно

Рис.1.4. Типы оптических волокон

Многомодовое волокно

Таблица 1.1. Стандарты оптических волокон и области их применения

Собственные потери оптического волокна.

Свет является электромагнитной волной. Скорость света уменьшается при распространении по прозрачным материалам по сравнению со скоростью распространения света в вакууме. Волны инфракрасного диапазона также распространяются различно по оптическому волокну. Поэтому затухание, или потери оптической мощности, должны измеряться на специфических длинах волн для каждого типа волокна. Длины волн измеряются в нанометрах (нм).

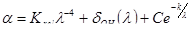

Потери оптической мощности на различных длинах волн происходят в оптическом волокне вследствие поглощения, отражения и рассеяния. Эти потери зависят от пройденного расстояния и конкретного вида волокна, его размера, рабочей частоты и показателя преломления. Величина потерь оптической мощности вследствие поглощения и рассеяния света на определенной длине волны выражается в децибелах оптической мощности на километр (дБ/км).

Волокна оптимизированы для работы на определенных длинах волн. Например, можно достичь потерь в 1 дБ/км для многомодового волокна 50/125 мкм на длине волны 1300 нм, и менее 3 дБ/км (50%-е потери мощности) для того же волокна на 850 нм. Эти два волновых региона, - 850 и 1300 нм, являются областями наиболее часто определяемыми для рабочих характеристик оптических волокон и используются современными коммерческими приемниками и передатчиками. Кроме того, одномодовые волокна оптимизированы для работы в регионе 1550 нм.

В коаксильном кабеле чем больше частота, тем больше уменьшается амплитуда сигнала с увеличением расстояния, и это явление называется затуханием. Частота для оптического волокна постоянна до тех пор, пока она не достигнет предела диапазона рабочих частот. Таким образом, оптические потери пропорциональны только расстоянию. Такое затухание в волокне вызвано поглощением и рассеиванием световых волн на неоднородностях, вызванных химическими загрязнениями, и на молекулярной структуре материала волокна. Эти микрообъекты в волокне поглощают или рассеивают оптическое излучение, оно не попадает в ядро и теряется. Затухание в волокне специфицируется производителем для определенных длин волн: например, З дБ/км для длины волны 850 нм. Это делается потому, что потери волокна изменяются с изменением длины волны.

Потери на микроизгибах. Без специальной защиты оптическое волокно подвержено потерям оптической мощности вследствие микроизгибов. Микроизгибы - это микроскопические искажения волокна, вызываемые внешними силами, которые приводят к потере оптической мощности из ядра. Для предотвращения возникновения микроизгибов применяются различные типы защиты волокна. Волокна со ступенчатым показателем относительно более устойчивы к потерям на микроизгибах, чем волокна с градиентным показателем.

Полоса пропускания (ширина спектра) - это мера способности волокна передавать определенные объемы информации в единицу времени. Чем шире полоса, тем выше информационная емкость волокна. Полоса выражается в МГц-км.

Например, по волокну с полосой 200 МГц-км можно передавать данные с частотой 200 МГц на расстояния до 1 км или с частотой 100 МГц на расстояния до 2 км. Благодаря сравнительно большой полосе пропускания, волокна могут передавать значительные объемы информации. Одно волокно с градиентным показателем преломления может с легкостью передавать 500 миллионов бит информации в секунду. Тем не менее, для всех типов волокон существуют ограничения ширины полосы, зависящие от свойств волокна и типа используемого источника оптической мощности.

Для точного воспроизведения передаваемых по волокну данных световые импульсы должны распространяться раздельно друг от друга, имея четко различимую форму и межимпульсные промежутки. Однако лучи, несущие каждый из импульсов, проходят разными путями внутри многомодового волокна. Для волокон со ступенчатым показателем преломления лучи, проходя зигзагообразно по волокну под разными углами, достигают приемника в разное время.

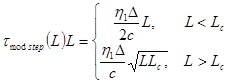

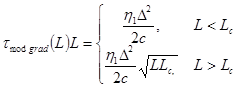

Это различие во времени прибытия импульсов в точку приема приводит к тому, что импульсы на выходе линии искажаются и накладываются друг на друга. Это так называемое модальное рассеивание, или модальная дисперсия, или уширение светового импульса ограничивает возможную для передачи частоту, так как детектор не может определить, где заканчивается один импульс и начинается следующий. Разница во временах прохождения самой быстрой и самой медленной мод света, входящих в волокно в одно и то же время и проходящих 1 км, может быть всего лишь 1 -3 нс, однако такая модальная дисперсия влечет за собой ограничения по скорости в системах, работающих на больших расстояниях. Удваивание расстояния удваивает эффект дисперсии.

Модальная дисперсия часто выражается в наносекундах на километр, например, 30 нс/км. Также она может быть выражена и в частотной форме, например 200 МГц-км. Это означает, что волокно или система будут эффективно работать в пределах частот до 200 МГц, прежде чем рассеивание начнет сказываться на пропускной способности на расстояниях более одного километра. Эта же система сможет передавать сигнал с частотой 100 МГц на расстояние в два километра.

Дисперсия делает многомодовое волокно со ступенчатым показателем преломления наименее эффективным по ширине полосы среди всех трех типов волокна. Поэтому оно используется на более коротких участках и низких частотах передачи. Типичным значением ширины полосы ступенчатого волокна является 20 МГц-км.

Размеры ядра одномодового волокна малы - от 8 до 10 мкм, что позволяет проходить по волокну только одному лучу света. Так как модальная дисперсия в данном случае полностью отсутствует, полоса пропускания у такого волокна гораздо больше, чем у многомодового, что позволяет достигать рабочих частот свыше нескольких сотен гигагерц на километр (ГГц-км).

Оптические волокна обладают еще одной разновидностью дисперсии, возникающей вследствие того, что разные длины волн распространяются в среде с разной скоростью. Такую "спектральную дисперсию" можно наблюдать, когда белый свет распадается на семь цветов радуги, проходя через стеклянную призму. Волны, представляющие разные цвета, движутся в среде с разной скоростью, что приводит к различию в траекториях распространения лучей. Если бы оптический источник волоконной системы излучал свет одной частоты, спектральная дисперсия или материальная дисперсия (или хроматическая дисперсия, как ее еще часто называют) была бы устранена. В действительности, абсолютно монохроматических источников света не существует. Лазеры обладают определенным, хотя и очень небольшим, уширением спектра излучаемого света. У источников света на основе LED (полупроводниковые светодиоды) спектральный диапазон в 20 раз шире чем у лазера, и спектральная дисперсия, в свою, очередь намного выше. Дисперсия в стеклянном волокне минимальна в регионе около 1300 нм, позволяя одномодовым волокнам иметь значительную полосу на данной длине волны.

Одномодовое волокно обычно используется с лазерными источниками благодаря своей высокой спектральной чистоте. Для обеспечения эффективного функционирования таких систем требуются прецизионные коннекторы и муфты.

Благодаря своим низким потерям и высоким пропускным характеристикам, одномодовые волокна, как правило, являются наилучшим и, как правило, единственным выбором для монтажа протяженных высокоскоростных линий, таких как междугородние телекоммуникационные системы.

Между одномодовым волокном и волокном со ступенчатым показателем преломления располагаются волокна с градиентным показателем преломления. Для уменьшения эффекта модальной дисперсии лучи в таких волокнах постепенно перенаправляются назад к оси ядра. Волокна с градиентным показателем преломления имеют гораздо большую полосу, чем волокна со ступенчатым показателем преломления. По волокну с градиентным показателем преломления с полосой 600 МГц-км можно передавать сигнал с модуляцией 20 МГц на расстояние до 30 км. Стоимость такого стеклянного волокна является одной из самых низких. Малые потери мощности передаваемого сигнала плюс большая полоса позволяют использовать его для монтажа локальных сетей.

Рабочее место

Рабочее место по определению стандарта служит интерфейсом между горизонтальной кабельной системой, заканчивающейся телекоммуникационной розеткой, и активным оборудованием конечного пользователя. Оборудование рабочего места и кабель (аппаратный шнур), используемый для подключения активного оборудования к ТО, не входят в сферу действия стандарта '568. Ниже перечислены некоторые спецификации, относящиеся к каблированию рабочего места.

Длины горизонтальных кабелей определяются из предположения, что максимально допустимая длина кабеля для подключения активного оборудования на рабочем месте равна 3 м. Рабочие характеристики (категория) шнуров активного оборудования должны соответствовать или быть лучше рабочих характеристик пэтч-кордов той же категории.

Адаптеры и устройства, предназначенные для поддержки специфических приложений, должны устанавливаться вне по отношению к телекоммуникационной розетке. При использовании таких адаптеров предполагается, что они совместимы с категорией того горизонтального кабеля, к которому они подсоединяются.

Телекоммуникационный шкаф

Телекоммуникационные шкафы в общем случае рассматриваются как устройства, предназначенные для обслуживания горизонтальной распределительной системы. Кроме этой основной функции, они могут выполнять и дополнительные - в них допускается размещение промежуточных и главных кроссов. Ниже перечислены некоторые спецификации, относящиеся к каблированию телекоммуникационных шкафов.

Не разрешается использовать перетерминирование горизонтальных кабелей для внесения штатных изменений в кабельную систему. Для этих целей следует использовать кроссировочные перемычки и пэтч-корды.

Устройства, предназначенные для поддержки специфических приложений (например, разного рода адаптеры), не могут быть частью горизонтальной кабельной системы и должны устанавливаться вне по отношению к горизонтальному кроссу.

Для избежания деформирования кабелей вследствие тугого скручивания в пучки, слишком крутых изгибов и растягивающих усилий, следует использовать оборудование, специально предназначенное для укладки и маршрутизации кабельных потоков.

Кабели и шнуры, используемые для подключения активного оборудования, не рассматриваются стандартом в качестве элементов кабельной системы. Максимально допустимая суммарная длина всех пэтч-кордов и аппаратных шнуров на обоих концах линии -10м.

Разрешается использовать только оборудование, соответствующее требованиям стандартов. Телекоммуникационные шкафы должны быть спроектированы и оборудованы в соответствии с требованиями стандарта ANSI/EIA/TIA-569.

Подключение активного оборудования в телекоммуникационном шкафу разрешается осуществлять с помощью двух типов соединений - "межсоединения" и "кросс-соединения".

Кросс-соединение - применяется для коммутации кабельных подсистем между собой и для подключения активного оборудования с многопортовыми коннекторами. Многопортовыми коннекторами называются конструкции, узлы, с помощью которых реализуется одновременное подключение более одного (нескольких) адресного телекоммуникационного порта. Типичным образцом многопортового коннектора является так называемый Telco-коннектор (коннектор "телефонной компании", Telephone Company connector) - 25-парный коннектор, нашедший массовое применение в телефонии для подключения офисных АТС или РВХ, а также иногда используемый для подключения активного сетевого оборудования. Метод кросс-соединения в отличие от описанного ниже метода межсоединения позволяет гибко переконфигурировать кабельную систему во всех случаях, но в то же время и требует наличия в кроссе, как минимум, двух единиц коммутационного оборудования, что повышает стоимость системы. Если понятие "кросс" (cross-connect) используется для определения средства, позволяющего осуществлять терминирование кабелей и их межсоединение или кросс-соединение (или оба) с помощью пэтч-кордов, кроссиро-вочных перемычек или кабелей активного оборудования, то понятие "кросс-соединение" (cross-connection) относится к конкретной конфигурации, в которой кабели и пэтч-корды или перемычки используются для коммутации отдельных распределительных полей, обслуживающих горизонтальную и магистральную кабельные системы и оборудование телекоммуникационных помещений.

Межсоединение - разрешается использовать только для подключения активного оборудования с однопортовыми коннекторами. В противоположность многопортовым коннекторам однопортовые позволяют осуществлять коммутацию между собой только двух адресных портов. Метод межсоединения полезен в тех случаях, когда производиться подключение к кабельной системе активного оборудования с однопортовыми (модульными) коннекторами, которое само по себе как бы является единицей коммутационного кроссового оборудования, такого, например, как пэтч-панель. В этом случае появляется возможность неограниченного переключения адресных портов и, за счет исключения второй единицы коммутационного оборудования из конфигурации кросса, снижение затрат на подключение.

Коммутационное оборудование

Коммутационные блоки

Основным компонентом, предназначенным для терминирования кабелей и проводников в телекоммуникационных шкафах и на рабочих местах, является коммутационный (терминационный) блок. Коммутационные блоки могут иметь самые разнообразные формы и конструкции и за годы своего развития они превратились в довольно сложный "системный" компонент. Коммутационный блок может быть интегрирован и в пэтч-панель. Существует два основных типа коммутационных блоков - блок типа 66 и блок типа 110. Оба типа в настоящее время предлагаются большим количеством производителей, и многие версии терминационных блоков интегрированы в такие компонеты, как коннекторы розеток и пэтч-панели. Эти два типа доминируют в установленных системах и на новых развивающихся рынках сбыта, поэтому им будет уделено детальное внимание. Кроме того, рассмотрены пара "частных" терминационных систем, которые производятся только одним производителем и распространены не так широко (BIX и KRONE). На рынке можно найти несколько других типов блоков, но вне зависимости от типа, все они используют один и тот же метод создания контакта путем смещением изоляции – проводник проталкивается между двумя металлическими поверхностями контакта (обычно с помощью специального терминирующего инструмента) и изоляция либо удаляется, либо прорезается, либо смещается.

Наиболее часто применяются четыре типа терминационных блоков - 66, 110, BIX, и KRONE.

Стандарт EIA/TIA-568-А предписывает использование коммутационных блоков с типом контакта IDC - "контакт со смещением изоляции" (IDC - Insulation Displacement Connection). Блоки 110, KRONE и BIX используют контакты IDC. Тип 66, несмотря на соответствие требованиям категории 5, использует более старый тип контакта - технологию разрушения изоляции. Метод создания контакта путем смещения изоляции (IDC), в общем случае, признается как более быстрый и более надежный способ терминирования проводников по сравнению с методом намотки проводника на штыревой контакт. При методе IDC изоляция не удаляется с проводника, а сам проводник проталкивается в двухсторонний терминирующий нож с острыми внутренними краями, который прорезает изоляцию и создает прочное электрическое и механическое соединение. Проводник плотно сидит между двумя металлическими контактами и, таким образом, формируется вакуумно-плотная изоляция места соединения. Большинство систем IDC требует применения специальных терминирующих инструментов. Вакуумно-плотное IDC-терминирование исключает вероятность биметаллической коррозии, возникающей при использовании резьбовых контактов, когда оголенный медный проводник и контактный винт, изготавливаемый из другого материала (обычно оцинкованного), соединяются в присутствии атмосферного кислорода.

Все IDC-типы разработаны для применения относительно постоянных соединений. Если требуется внесение изменений в систему, проводник должен быть сначала удален, коннектор очищен от всех остатков металла и пластика, а затем проводник подрезается и перетерминируется.

Коммутационные блоки BIX

Коммутационная система BIX является основой СКС категории 5 производства компании NORDX/CDT, и носящей название IBDN (Integrated Building Distribution Network). Несмотря на то, что коннектор был создан в 1980 году, все современные коннекторы BIX соответствуют спецификациям категории 5.

Система NORDX/CDT BIX весьма сходна по своей концепции с системой 110. Это - двухсторонний 50-контактный коннектор, монтируемый горизонтально на монтажной раме. В отличие от системы 110, магистральные или горизонтальные кабели терминируются непосредственно на задней стороне коннектора. Матрица коннекторов BIX, установленных на 50-, 250- или 300-парные рамы, формирует "модуль". Модули могут монтироваться непосредственно на стенах, на настенных панелях или в аппаратных стойках при использовании комплекта для монтажа в стойках. Модули также могут быть установлены на специальных рамах, формируя таким образом готовый распределительный щит.

Конструкция коннектора BIX обеспечивает отличные характеристики по переходному затуханию. Кроссировка осуществляется с внешней стороны коннектора BIX. Коннекторы маркируются с 4- или 5-парными интервалами, 4-парные версии, как правило, применяются для большинства приложений ЛВС, а 5-парные версии хорошо подходят для терминирования кабелей с 25 и большим количеством пар.

Все соединения выполняются с помощью специального инструмента, функционально аналогичного инструментам, используемым для терминирования блоков 66 и 110. В комплекты насадок стандартных инструментов часто включаются насадки для терминирования коннекторов BIX. Кабели при терминировании заводятся либо с двух сторон монтажной рамы, либо сверху или снизу коннектора. Монтажные рамы оборудованы маркировочными линейками, устанавливаемыми между парами коннекторов В1Х, Для коммутации двух позиций вертикально расположенной смежной пары коннекторов предусмотрены специальные коммутационные клипсы.

Коммутационные блоки BIX используются также в качестве коннекторов в модульных телекоммуникационных розетках и в пэтч-панелях. Розетки и пэтч-панели поставляются несколькими производителями, но сами блоки изготавливаются только NORDX/CDT.

Коммутационные блоки KRONE

Коммутационная система KRONE существует в 8-, 10- и 25-парном исполнении базовых коннекторных модулей, монтируемых в различных сочетаниях. 8- и 10-парные коннекторы могут устанавливаться в отдельные монтажные рамы общей суммарной емкостью 20 коннекторов. Такие рамы в итоге способны к терминированию 160 или 200 пар проводников, 8-парный коннектор обычно используется для терминирования двух горизонтальных 4-парных кабелей. Монтажные модульные рамы могут устанавливаться по отдельности на стене или тройками в аппаратных стойках 19 дюймов. Для 25-парных приложений существуют 25-парные коннекторы и монтажная рама. 25-парный коммутационный модуль по конструкции аналогичен системе 110 - он состоит из передней и задней частей. Как и в случае 8- и 10-парных коннекторов, 25-парный коннектор устанавливается горизонтально на монтажной раме. Можно использовать специальный узел из двух 25-парных модулей с монтажной рамой такого же размера, как у стандартного блока 66. Такие узлы, как и блоки 66, позволяют терминировать 50 пар и идеально подходят для тех случаев, когда необходимо заменить старые системы на новые, более производительные. Для многих компаний-контракторов технология терминирования с помощью блоков KRONE является наиболее предпочтительной при работе с распределительными панелями. Наибольшую популярность приобрела система KRONE в телефонной промышленности. Уникальный серебреный IDC-контакт KRONE, врезающийся в проводник под углом к его оси 45°, обеспечивает надежное, вакуумно-плотное соединение одножильных или многожильных проводников размером 22-26 AWG. Зажимы фиксирующие изоляцию надежно удерживают проводник и изолируют место контакта от воздействий вибраций и механических сил. Осевые и крутящие силы позволяют поддерживать долговременное соединение. Утопленные контакты и проводники обеспечивают защиту цепей от аварий и коротких замыканий. Для терминирования блоков KRONE требуется специальный инструмент.

Пэтч-корды

Пэтч-корд представляет собой короткий отрезок гибкого кабеля, терминированный с обоих концов 8-позиционными модульными вилками. Пэтч-корд аналогичен пользовательским шнурам на рабочем месте и в телекоммуникационном шкафу. В общем, все эти кабельные шнуры упоминаются под разными названиями, отражающими в большей степени их назначение, а не конструкцию.

Например, шнур, коммутирующий две точки подключения (patch) называется пэтч-кордом или шнуром переключения, а идентичный ему шнур, коммутирующий точку подключения и хаб носит название аппаратный шнур или шнур активного оборудования. Шнур, соединяющий рабочую станцию с коннектором телекоммуникационной розетки также называется аппаратным шнуром. Аппаратные шнуры иногда носят название пользовательских шнуров, поскольку они в основном подключаются конечным пользователем, а не монтажником. И, наконец, все эти шнуры иногда называют кабелями. Единственной условной чертой, отличающей пэтч-корд от пользовательского шнура, является его меньшая длина.

Основной характеристикой пэтч-корда является его гибкость. Это означает, что он должен быть изготовлен из многожильных проводников и иметь гибкую пластиковую внешнюю оболочку. Как правило, пэтч-корды состоят из четырех медных многожильных пар 100 0м с размером проводника 24 AWG в пластиковой изоляции и в общей пластиковой оболочке. Разрешается использовать проводники размером 22 AWG, но применяются они редко. Пластиковая изоляция - это обычно PVC (ПВХ) или компаунд со сходными характеристиками. Поскольку пэтч-корды используются на рабочих местах и в телекоммуникационных шкафах, не являющихся пространствами категории plenum, они не требуют применения специальных материалов оболочки.

Цветовая кодировка проводников пэтч-кордов может быть самой разнообразной, но, в основном, применяется стандартный 4-парный код. Стандарт TIA 568-А, кроме основного, предлагает альтернативный цветовой код, в который входят восемь уникальных сплошных цветов.

Для пэтч-кордов существует отдельная система требований к рабочим характеристикам, которые несколько отличаются от характеристик горизонтального кабеля. Большинство требований к передающим свойствам такие же, за исключением допущения увеличения затухания на 20% (TIA 568-А) по сравнению с одножильными проводниками и некоторых требований к конструкции. Это требование более жесткое по сравнению с требованием ISO 11801, в котором допустимое отклонение значений затухания определено в 50%. Пределы затухания различны для трех категорий рабочих характеристик и определены для длины 100 м. При приобретении готовых пэтч-кордов необходимо удостовериться, что они сертифицированы производителем на соответствие требованиям стандарта TIA 568-А к определенной категории рабочих характеристик. Сертификационное тестирование независимой организацией, такой как, например, UL, является показателем качества и гарантий. Тестирование пэтч-кордов представляет собой довольно сложную задачу для конечного пользователя и для производителя. Стандарты содержат детальные спецификации требований к рабочим характеристикам кабельных компонентов и коммутационного оборудования, но на настоящий момент не существует спецификаций для пэтч-кордов в сборе. Кроме этого, некоторые тесты, такие как тест NEXT, дают не достоверные результаты для линий короче 15 м вследствие явления, называемого резонансом. Многие тестеры не способны измерять характеристики кабеля короче 6 м. Производители телекоммуникационных компонентов для тестирования пэтч-кордов используют сетевые анализаторы - лабораторные анализаторы частотных характеристик с высокими уровнями точности измерений. Вследствие этого, при изготовлении пэтч-кордов в непроизводственных условиях единственной гарантией качества рабочих характеристик пэтч-корда является использование высококачественных компонентов, и тщательное соблюдение технологических правил. Качество работы имеет первостепенное значение, поскольку необходимо произвести развитие пары перед присоединением модульной вилки. Если развитие пары не удалось минимизировать, вилка терминированная подобным образом, внесет свой вклад в деградацию рабочих характеристик линии в гораздо большей степени, чем недостатки ее конструкции. Именно по этой причине, вследствие неотвратимого развития пар при терминировании, конструкция модульной вилки до сих пор не имеет спецификаций высокочастотных рабочих характеристик. В Приложении B к стандарту TIA 568-А показаны и описаны детальные процедуры сборки и терминирования пэтч-кордов.

Коннекторы

Кабельные коннекторы

В данном разделе рассмотрены три основных типа "медных" кабельных коннекторов -модульные коннекторы, коаксиальные коннекторы и коннекторы IBM Data, - и волоконно-оптические коннекторы. Модульный коннектор является наиболее распространенным в современных телекоммуникационных системах вследствие растущего использования кабелей витая пара. Коаксиал в течение продолжительного времени использовался в традиционных системах Ethernet и Arcnet, но постепенно он исключается из большинства инсталляций. Коннектор IBM Data Connector является одним из основных компонентов в системах на основе ЭВП и специфицирован для применения стандартом TIA 568-А.

Модульные коннекторы

Основой информационной розетки является модульный разъем. Проводники, покрытые пленкой золота, обеспечивают стабильный, надежный электрический контакт с ламелями модульной вилки. Качество контакта также улучшается за счет механизма притирки проводников разъема и ламелей вилки во время ее вставления в разъем. Корпус розетки снабжен интегрированным замком, который после вставления вилки позволяет выдерживать значительные усилия растяжения на стыке розетка-вилка.

Модульный разъем в информационной розетке может быть двух видов - 6- или. 8-позиционным. Контакты во всех разъемах нумеруются слева направо по отношению к передней стороне разъема при ориентированном вниз ключе замка.

Модульные коннекторы, используемые в телекоммуникационных системах, аналогичны коннекторам, применяемым в кабельных системах телефонии. Коннектор существует в нескольких вариантах размеров и конфигураций контактов, начиная с четырех и заканчивая восемью позициями и от двух до восьми контактов. Самым популярным типом разъема является так называемый USOC (Universal Service Order Code), имеющий номенклатурные префиксы "RJ", за которыми следует номер серии. Часто этими названиями пользуются для обозначения приложений, не имеющих к коду никакого отношения. Так, например, обычную 6-контактную телефонную вилку часто называют RJ-11, а 8-контактную модульную вилку - RJ-45. 8-контактная модульная вилка используется в соответствии с TIA 568-А как для телефонии, так и для приложений передачи данных, 8-контактный модульный разъем также служит интерфейсом для таких приложений как 10BaseT, 100BaseT, 100VG-AnyLAN, Token-Ring/UTP.

8-позиционный модульный разъем очень часто неверно называют именем специализированного коннектора RJ-45. Схема разводки интерфейса RJ-45 (включающая в себя интерфейсный программный резистор) настолько радикально отличается от схем Т568А и В, что нет абсолютно никаких оснований для смешивания этих двух названий. Правильное название для разъема - "8-позиционный модульный". В действительности все модульные коннекторы с одинаковым количеством позиций конструкционно одинаковы до момента терминирования. После терминирования возможно называть их по имени схемы разводки. Например, при реализации интерфейса и схемы разводки 10BaseT можно подключить только четыре пары 8-позиционного модульного разъема. В этом случае, он не может называться ни Т568А, ни В, так как обе эти схемы требуют подключения всех восьми контактов. Также он не будет соответствовать схеме RJ-45, так как схема разводки будет неверной, а программный резистор отсутствовать.

8-позиционный модульный разъем, используемый в стандартных кабельных и стемах, описан в стандарте IEC 603-7. Этот же разъем определен в стандарте TIA 568-А и сопутствующих документах, а также в ISO/IEC IS-11801.

Модульные коннекторы, в основном, предназначены для терминирования кабелей с многожильными проводниками. Первоначально коннектор был создан для терминирования плоского кабеля, состоящего из 2-8 многожильных проводников. Его назначение было ограничено аудиочастотами телефонных линий, хотя официально его рабочие частотные характеристики определены до 3 МГц. К сожалению, промышленность не только вынуждена использовать эти коннекторы на частотах намного превышающие специфицированные стандартом, но и использовать их для терминирования витых пар круглых кабелей. Для того, чтобы разрешить использование модульных коннекторов на рабочих частотах кабельных систем от 10 до 100 МГц, TIA просто определяет критерии рабочих характеристик (в основном, затухание и NEXT), которым должен соответствовать коннектор. При условии соответствия конкретного коннектора этим спецификациям, он может быть использован для работы с приложениями до категории 5.

Существуют модульные коннекторы, предназначенные для терминирования одножильных проводников, несмотря на то, что терминирование одножильных проводников даже с помощью специальных коннекторов настоятельно не рекомендуется. Модульный контакт представляет собой плоский контакт с заостренным концом, который при терминировании прорезает изоляцию проводника и создает электрический контакт с медным многожильным проводником. Контакт может создаваться в одной или нескольких точках.

Если применять эту технологию к одножильному проводнику, при терминировании он может сдвинуться в сторону от концов контакта и может образоваться неполноценный контакт или вообще отсутствие контакта. По этой причине контакты для терминирования одножильных проводников имеют три заостренных выступа на нижней стороне. При терминировании проводник центрируется между тремя выступами и удерживается ими с созданием надежного контакта.

Экранированные модульные вилки были разработаны для терминирования экранированных кабелей различных типов. Как правило, вилка состоит из стандартного модульного коннектора с металлическим рукавом, проходящим по внешней поверхности коннектора и повторяющего его форму. При использовании таких вилок необходимо применять розетки, совместимые с этими вилками для обеспечения правильного функционирования экрана. Иногда заземляющий проводник экрана кабеля может терминироваться на одном из контактов вилки 8-позиционного модульного разъема, но при этом утрачивается возможность стандартного соединения четырех сбалансированных пар. Единственным экранированным коннектором, рекомендованным стандартом TIA, является так называемый IBM Data Connector (STP-A, 2 пары, 150 0м).

Выбор типа коннектора

Типы коннекторов ST и SC являются двумя типами волоконно-оптических коннекторов, признаваемых стандартом TIA/EIA 568. Волоконно-оптическое активное оборудование может иметь интерфейс на основе специфического типа коннектора. Поэтому этот тип коннектора должен быть использован на стороне интерфейса оборудования. Однако в главных, промежуточных, горизонтальных кроссах, в телекоммуникационных розетках на рабочем месте и в другом коммутационном оборудовании СКС системы рекомендуется использовать коннекторы типа ST или SC. Для подключения активного оборудования к СКС используются конвертирующие шнуры.

Выбор топологии для проекта

Выбор используемой топологии зависит от условий, задач и возможностей, или же определяется стандартом используемой сети. Основными факторами, влияющими на выбор топологии для построения сети, являются:

1. среда передачи информации (тип кабеля);

2. метод доступа к среде;

3. максимальная протяженность сети;

4. пропускная способность сети;

5. метод передачи и др.

В данном проекте ставится задача связать административный корпус предприятия с четырьмя цехами посредством высокоскоростной сети со скоростью передачи данных – 100 Мбит/сек.

Рассмотрим вариант построения сети: на основе технологии Fast Ethernet.

Данный стандарт предусматривает скорость передачи данных 100 Мбит/сек и поддерживает два вида передающей среды – неэкранированная витая пара и волоконно-оптический кабель. Для описания типа передающей среды используются следующие аббревиатуры, табл. 2.1.

Таблица 2.1.

| Название | Тип передающей среды |

| 100Base-T | Основное название для стандарта Fast Ethernet (включает все типы передающих сред) |

| 100Base-TX | Неэкранированная витая пара категории 5 и выше. |

| 100Base-FX | Многомодовый двухволоконный оптический кабель |

| 100Base-T4 | Витая пара. 4 пары категории 3, 4 или 5. |

Base-TX

Правило 1: Сетевая топология должна быть физической топологией типа «звезда» без ответвлений или зацикливаний.

Правило 2: Должен использоваться кабель категории 5.

Правило 3: Класс используемых повторителей определяет количество повторителей, которые можно каскадировать.

1. Класс 1. Можно каскадировать до 5 включительно концентраторов, используя специальный каскадирующий кабель.

2. Класс 2. Можно каскадировать только 2 концентратора, используя витую пару для соединения средозависимых портов MDI обоих концентраторов.

Правило 4: Длина сегмента ограничена 100 метрами.

Правило 5: Диаметр сети не должен превышать 205 метров.

Base-FX

Правило 1: Максимальное расстояние между двумя устройствами – 2 километра при полнодуплексной связи и 412 метров при полудуплексной для коммутируемых соединений.

Правило 2: Расстояние между концентратором и конечным устройством не должно превышать 208 метров

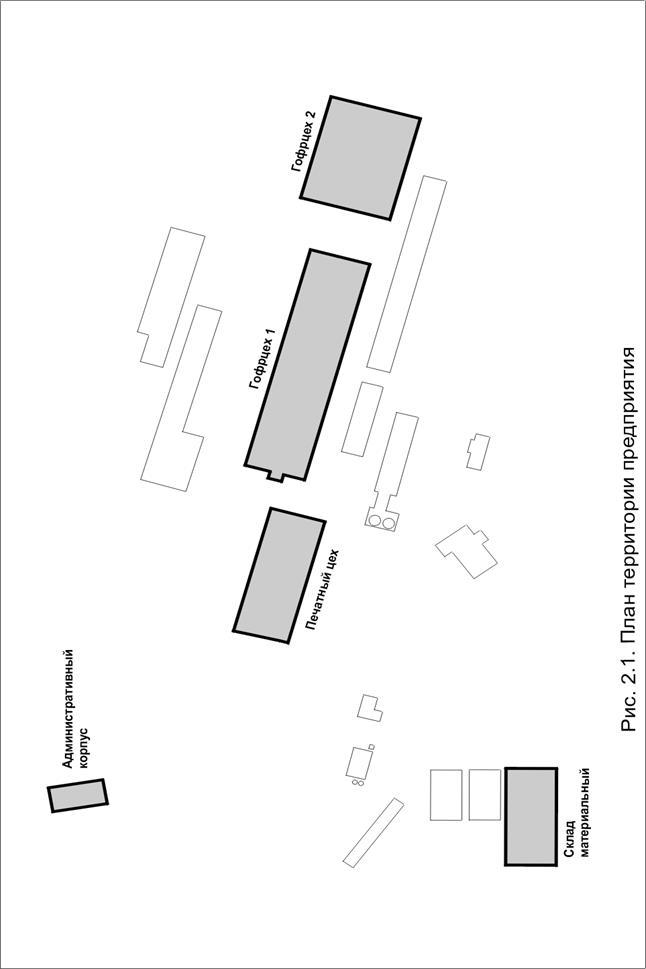

План территории предприятия приведен на рис. 2.1. Также известны расстояния между объектами с учетом допусков на разводку кабеля по зданиям (Табл. 2.2) и количество рабочих станций, которые необходимо подключить к сети (Табл. 2.3).

Таблица 2.2. Расстояния между объектами

Расстояние между

Административное здание

Таблица 2.3. Распределение подключаемых рабочих станций по объектам

|

Объект |

Тип подключения | |||

| 10Мбит коммутируемое | 100Мбит | 100Мбит коммутируемое | ||

| Административное здание | 3 | 1* | - | 2** |

| Печатный цех | 2 | - | 2 | - |

| Гофрцех 1 | 4 | - | 4 | - |

| Гофрцех 2 | 8 | - | 8 | - |

| Материальный склад | 2 | - | 2 | - |

*- для подключения концентратора уже существующей сети.

**- для подключения серверов.

Как видно из таблицы 2.2, расстояния между объектами слишком велики для витой пары (физического интерфейса 100Base-TX) и, следовательно, для соединения этих объектов необходимо оптическое волокно. Так как между административным зданием и гофрцехом 2 расстояние превышает 412 метров – то для их соединения необходимо использовать полнодуплексное соединение (коммутатор – коммутатор). То же самое относится и к соединению административного здания с материальным складом (см. табл. 2.2).

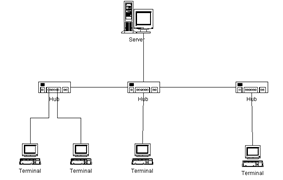

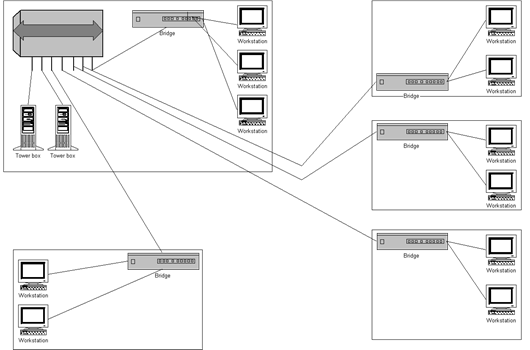

В административном здании необходимо соединить между собой пять сегментов (включая сегмент уже существующей десятимегабитной сети Ethernet). Используя коммутатор, мы значительно повысим пропускную способность сети путем применения стянутой в точку магистрали (collapsed backbone) - структуры, при  которой объединение узлов, сегментов или сетей происходит на внутренней магистрали коммутатора. Пример построения сети, использующей такую структуру, приведен на рисунке 2.2. Преимуществом такой структуры является высокая производительность магистрали. Так как для коммутатора производительность внутренней шины или схемы общей памяти, объединяющей модули портов, в несколько Гб/c не является редкостью, то магистраль сети может быть весьма быстродействующей, причем ее скорость не зависит от применяемых в сети протоколов и может быть повышена с помощью замены одной модели коммутатора на другую. Имитационное моделирование сети Ethernet и исследование ее работы с помощью анализаторов протоколов показали, что при коэффициенте загрузки в районе 0.3 - 0.5 начинается быстрый рост числа коллизий и соответственно времени ожидания доступа. Также пропускная способность сети с коммутатором при повышенной загрузке дополнительно увеличится из-за локализации трафика в пределах отдельных сегментов.

которой объединение узлов, сегментов или сетей происходит на внутренней магистрали коммутатора. Пример построения сети, использующей такую структуру, приведен на рисунке 2.2. Преимуществом такой структуры является высокая производительность магистрали. Так как для коммутатора производительность внутренней шины или схемы общей памяти, объединяющей модули портов, в несколько Гб/c не является редкостью, то магистраль сети может быть весьма быстродействующей, причем ее скорость не зависит от применяемых в сети протоколов и может быть повышена с помощью замены одной модели коммутатора на другую. Имитационное моделирование сети Ethernet и исследование ее работы с помощью анализаторов протоколов показали, что при коэффициенте загрузки в районе 0.3 - 0.5 начинается быстрый рост числа коллизий и соответственно времени ожидания доступа. Также пропускная способность сети с коммутатором при повышенной загрузке дополнительно увеличится из-за локализации трафика в пределах отдельных сегментов.

|

Рис. 2.2. Структура сети со стянутой в точку магистралью

В рабочих группах, располагающихся в цехах по территории предприятия допустимо использование концентраторов, так как в основном все рабочие станции будут работать с выделенными серверами, которые находятся в административном здании, и не будет необходимости локализовывать трафик между станциями рабочих групп.

Class-of-Service

Эта функция позволяет администратору назначить различным типам кадров различные приоритеты их обработки. При этом коммутатор поддерживает несколько очередей необработанных кадров и может быть сконфигурирован, например, так, что он передает один низкоприоритетный пакет на каждые 10 высокоприоритетных пакетов. Это свойство может особенно пригодиться на низкоскоростных линиях и при наличии приложений, предъявляющих различные требования к допустимым задержкам. Так как не все протоколы канального уровня поддерживают поле приоритета кадра, например, у кадров Ethernet оно отсутствует, то коммутатор должен использовать какой-либо дополнительный механизм для связывания кадра с его приоритетом. Наиболее распространенный способ - приписывание приоритета портам коммутатора. При этом способе коммутатор помещает кадр в очередь кадров соответствующего приоритета в зависимости от того, через какой порт поступил кадр в коммутатор. Способ несложный, но недостаточно гибкий - если к порту коммутатора подключен не отдельный узел, а сегмент, то все узлы сегмента получают одинаковый приоритет. Более гибким является назначение приоритетов МАС-адресам узлов, но этот способ требует выполнения большого объема ручной работы администратором.

VLAN

Виртуальной сетью называется группа узлов сети, трафик которой, в том числе и широковещательный, на канальном уровне полностью изолирован от других узлов сети. Это означает, что передача кадров между разными виртуальными сегментами на основании адреса канального уровня невозможна, независимо от типа адреса - уникального, группового или широковещательного. В то же время внутри виртуальной сети кадры передаются по технологии коммутации, то есть только на тот порт, который связан с адресом назначения кадра. Виртуальная сеть образует домен широковещательного трафика (broadcast domain), по аналогии с доменом коллизий, который образуется повторителями сетей Ethernet.

При создании виртуальных сетей на основе одного коммутатора обычно используется механизм группирования в сети портов коммутатора. Это логично, так как виртуальных сетей, построенных на основе одного коммутатора, не может быть больше, чем портов. Если к одному порту подключен сегмент, построенный на основе повторителя, то узлы такого сегмента не имеет смысла включать в разные виртуальные сети - все равно трафик этих узлов будет общим.

Создание виртуальных сетей на основе группирования портов не требует от администратора большого объема ручной работы - достаточно каждый порт приписать к нескольким заранее поименованным виртуальным сетям. Обычно такая операция выполняется путем перетаскивания мышью графических символов портов на графические символы сетей.

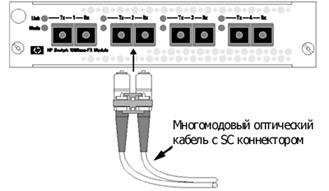

На основании вышесказанного выбираем коммутатор HP ProCurve Switch 1600M в качестве коммутатора для Административного здания (Рис.2.3). Для подключения к коммутатору рабочих групп цехов используем модуль HP ProCurve Switch 100Base-FX Module (4 порта) (Рис. 2.4).

Рисунок 2.4. Модуль HP ProCurve Switch 100Base-FX Module (4 порта) (J4112A).

Технология коммутации

Коммутирующие модули, которые подключаются в слот расширения на внешней стороне панели AdvanceStack Hub-12TX, используют продвинутую коммутационную технологию для обеспечения высокоскоростного соединения сетей. Каждый коммутирующий модуль выступает в качестве двухпортового моста Ethernet. Модуль определяет адрес назначения из заголовка пакета, ищет адрес назначения в таблице маршрутизации, предусмотренной для исходящего порта и пересылает пакет только если необходимо, часто до полного его получения. Модуль сохраняет соответствие адресов и меток сегментов для каждого входящего и исходящего пакета в таблице маршрутизации. Эта информация впоследствии используется для фильтрации пакетов, чьи адреса назначения находятся в том же сегменте, что и адрес источника. Таким образом, локализуется сетевой трафик, уменьшая общую загрузку в сети.

Для соединения концентратора с входящим оптическим кабелем необходим коммутирующий модуль HP AdvanceStack 100Base-FX Switch Port Module (J3248A) (Рис. 2.6).

Рисунок 2.6. Модуль HP AdvanceStack 100Base-FX Switch Port Module (J3248A)

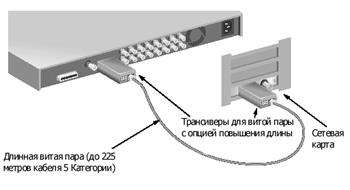

Большие длины

Номинальная максимальная длина кабеля витой пары - 100 метров. Номинал указывает, что фактическая, максимальная длина может изменяться от изготовителя к изготовителю. Можно узнать характеристики у вашего кабельного поставщика, чтобы найти фактическую максимальную длину для кабеля. Если нужно более длинный кабель, чем 100 метров, есть два решения: одно, использующее кабель витую пару и одно использующее волоконно-оптический кабель. Можно получить кабельные длины вплоть до 225 метров с витой парой, и вплоть до 2000 метров с волоконно-оптическим кабелем. Для того, чтобы увеличить максимальную длину витой пары, применяются трансиверы, которые имеют функцию удлинения номинальной длины (Рис. 2.7)

Рисунок 2.7. Использование трансиверов для витой пары.

При использовании волоконно-оптического кабеля необходимы оптоволоконные трансиверы. Если кабель подключен между устройствами, которые формируют границы LAN (мосты, коммутаторы, маршрутизаторы), то расстояние в 2000 метров соответствует стандарту Fast Ethernet на задержку. В принципе можно подключить даже небольшую рабочую группу к другому концу кабеля, при условии, что один из концив является устройством, формирующим границу сети (мосты, коммутаторы, маршрутизаторы) – то есть коллизионный домен (Рис.2.8).

Рисунок 2.8. Использование коммутатора для удлинения ВОК

Защита от помех

Поскольку волоконно-оптический кабель использует оптический, а не электрический сигналы, волоконно-оптический кабель устойчив от воздействия электромагнитных помех. Если нужно сделать сеть, в которой будут присутствовать соединения через области высоких электромагнитных помех, то рекомендуется использование волоконно-оптической направляющей системы, которая обеспечит устойчивость против помех.

Выбор кабельных компонентов

В нашем случае для соединения Административного здания с цехами требуется оптический кабель. Выбираем ОКП-62,5-02-0,7-4. Это кабель оптический подвесной, отечественного производства, укомплектованый оптическими волокнами компании Corning. Кабель имеет 4 многомодовых 62,5/125 волокна, предназначенный для наружной прокладки. Для каждого соединения нам требуется два волокна, – следовательно, остальные два могут быть использованы в качестве резерва на случай расширения сети или при повреждении других волокон.

Для организации ввода оптического кабеля в здание необходимы оптические распределительные коробки. Выбираем для Административного здания коробку, рассчитанную на 16 SC портов (по числу входящих оптических волокон) фирмы FOCI, имеющую сплайс-пластину и дверь с замком. Для цехов выбираем распределительные коробки расчитанные на 8 SC портов, предлагаемые фирмой Vimcom-Optic. Для соединения активного оборудования с оптическими коробками необходимы сдвоенные соединительные оптические шнуры с SC коннекторами. Выбираем предлагаемый фирмой Vimcom-Optic DPC-M-3-SC/SC сдвоенный патч-корд SC, рассчитанный на мнгогомодовое волокно, длиной 3 метра.

Поскольку кабельная система закладывается на 10-15 лет, невозможно точно распланировать схему размещения персонала по рабочим местам и определить типы оборудования для каждого рабочего места. Поэтому, в предлагаемые проектные решения закладываются соединения только 4-х парным кабелем категории 5. Это дает возможность перевода любой точки подключения (розетки) из категории передачи голоса в категорию передачи данных и наоборот.

Для подключения рабочих станций к концентраторам используем кабель категории 5 компании AMP. Кабель содержит 4 экранированых витых пары, заключенных в поливинилхлоридную оболочку и упакован в коробку (305 метров). одножильный, 4-парный, 100 0м, диаметр проводника -0,51 мм (0,0201" или 24 AWG). Общий экран является дополнением к основной конструкции. Внешний диаметр кабеля не более 6,35мм (0,25 "). Имеет 15-летнюю гарантию производителя.

Активное оборудование должно быть защищено от внешнего воздействия, для чего необходимы телекоммуникационные шкафы. Выберем настенный шкаф компании Rittal серии EL2243.600 - 3ВЕ с габаритами 600*212*415 миллиметров, со стеклянной дверцей, 3-секционный.

В коммуникационных центрах формируется коммутационное поле из двухрядных панелей. К портам нижнего ряда задней стороны панелей подключается коммуникационное оборудование активное сетевое оборудование. К портам верхнего ряда задней стороны панелей подключается система кабелей горизонтальной разводки. Соединение конкретной розетки с конкретным портом оборудования осуществляется на “чистом” коммутационном поле на фронтальной стороне панели коммутационными перемычками. Применение двухрядной панели вызвано:

1. необходимостью защиты оборудования и горизонтальной кабельной системы от действий персонала, работающего в коммуникационном центре;

2. удобством проведения перекоммутаций только на легкодоступной лицевой поверхности панелей;

3. удобством работы не с жесткими горизонтальными кабелями, а с гибкими коммутационными перемычками.

Заделка кабелей на тыльной части панели производится в жесткое соединение типа “110” или “Krone”, что увеличивает его надежность. В подобной схеме легко осуществляема реализация соединения любого порта оборудования с любой розеткой.

Выбираем патч-панель компании Siemon: HD5-16T4-CK Патч-панель 16-ти портовая (T568A) 5-й категории.

Таблица 2.5. Список необходимого оборудования

| Код | Название | Количество |

| J4120A | HP ProCurve Switch 1600M (16 ports/1slot) | 1 |

| J4112A | HP ProCurve Switch 100Base-FX Module (4 ports) | 1 |

| J3233B | HP AdvanceStack 100Base-T Hub-12TXM | 4 |

| J3248A | HP AdvanceStack 100Base-FX Switch Port Module | 4 |

| SMC9334BDT/SC | TigerArray, 1 card, 2*RJ-45, Software | 2 |

| D6692A | HP 10/100Base-TX NightDirector/100 card | 16 |

| ОКП-62,5-02-0,7-4 | Кабель оптический подвесной mm 4х62,5/125 | 2000 |

| PT-M-1-SC/NC | Pig Tail SC mm, 1m | 36 |

| DPC-M-3-SC/SC | Dual Patch-cord SC mm, 3 м | 10 |

| EL2243.600 | Rittal Шкаф 3ВЕ-600*212*415 стекл. дв., 3-секц. | 5 |

| HD5-16T4-CK | Патч-панель 16-ти портовая (T568A) 5-й категории (шт.) | 5 |

| 0-0057819-2 | FTP, Cat. 5, 4 pair, solid, 100MHz, PVC, for 15-years AMP Warr., box (305m) | 2 |

| MMT0 | (MINI TRUNKING) Короб 16 x 10mm (1м) Стандартная длина - 2,92м | 200 |

| MMT2 | (MINI TRUNKING) Короб 25 x 16mm (1м) Стандартная длина - 2,92м | 200 |

| CT-5F-T4-(XX) | Розетка CT-серии 5-й категории RJ45 (T568A) белый, в полной комп. (шт.) | 16 |

| MB5008SC | Распределительная коробка металл. до 8 портов SC | 4 |

| D-WP-B-016 | Распределительная коробка FOCI, 16 портов ST/FC/SC сплайс, дверь с замком | 1 |

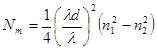

Параметр

Значение параметра кабеля

Монтаж оптических кабелей. Монтаж ОК является наиболее ответственной операцией, предопределяющей качество и дальность связи по оптическим кабельным линиям. Соединение волокон производится как в процессе производства, так и при строительстве и эксплуатации кабельных линий. При монтаже ОК должны быть обеспечены: высокая влагоустойчивость сростка, надежные механические характеристики на разрыв и смятие, и стабильность характеристик сростка при длительной эксплуатации.

Соединение волокон механическим сплайсом (МС). МС – это прецизионное, простое в использовании, недорогое устройство для быстрой стыковки обнаженных многомодовых и одномодовых волокон в покрытии с диаметром 250 мкм – 1 мм посредством специальных механических зажимов. Стеклянный капилляр, заполненный иммерсионным гелем, обеспечивает вносимые потери < 0,2 дБ и обратные потери <-50 дБ. По надежности и вносимым потерям МС уступает сварному соединению.

Сварное соединение волокон. Сварка оптических волокон основана на их точном центрировании, после чего волокна свариваются друг с другом при помощи дугового разряда между электродами. Центрирование волокон представляет из себя либо автоматическое центрирование, либо центрирование в V-образном пазу. Наиболее распространенный метод автоматического центрирования основан на так называемой системе PAS, когда место сращивания волокон освещается сбоку при помощи зеркал с двух сторон. При этом на экране, находящемся на противоположной стороне от места сращивания, появляется изображение, определяемое профилем показателя преломления оптического волокна, по которому можно определить положение сердцевины. Более простой в использовании метод центрирования в V-образном пазу (V-groove) требует высокого качества геометрии волокна для обеспечения приемлемых характеристик сварного соединения, рис. 3.2.

Рис. 3.2. Влияние геометрии волокна при сварке методом V-groove.

Три геометрические характеристики волокна влияют на качество сварки методом V-groove:

· разброс значений диаметров оболочки волокна;

· концентричность сердцевина/оболочка;

· неоднородности оболочки волокна – утолщения или полости.

Неоднородность оболочки обычно проявляется реже и только на определенных участках волокна. Влияние этого фактора меньше, чем для двух предыдущих, для волокон ведущих фирм-производителей.

После сварки оголенное волокно должно быть механически защищено, для чего чаще всего используют термоусаживающиеся защитные гильзы. Термоусадка этих гильз происходит в предназначенной для этой цели специальной печи, которая, как правило, является одним из узлов сварочного аппарата. Сварка создает неразрывное соединение и поэтому обеспечивает наилучшие характеристики по вносимым обратным потерям по сравнению с разъемным соединением или механическим сплайсом.

Преимущества сварного соединения:

§ непрерывное соединение

§ меньшие вносимые потери

§ меньшие обратные потери

§ легче достигается герметичность

§ менее дорогое в расчете на одно соединение

§ более компактное в расчете на одно соединение

Терминирование ОК. Терминированием называется оконцовывание волокон ОК оптическими коннекторами и последующее подключение оконцованных волокон к переходным розеткам, закрепленным на оптической распределительной коробке/панели, для обеспечения дальнейшей связи с сетевым оборудованием через оптические соединительные шнуры. В здание может заходить несколько линейных ОК. Оптический узел является тем центром, где осуществляется сопряжение волокон внешних и внутренних ОК. Основные требования, которые предъявляются к оптическому узлу – его надежность и гибкость. В данной сети рекомендуется использовать оптические распределительные коробки (ОРК). ОРК предназначены для крепления на стену и выполняют функцию терминирования волокон внешнего ОК требуемым типом оптических соединительных розеток, рис.3.3. Они могут устанавливаться в тех случаях, когда не требуется сложная коммутация, например, на удаленном сетевом узле или в центральном узле с небольшой концентрацией волокон. Как правило, ОРК используются при построении волоконно-оптических магистралей локальных сетей предприятий. По способу терминирования волокон ОРК относятся к терминированию через сварку с pig-tail-ами. При монтаже ОРК происходит сварка оптических волокон предварительно разделанного внешнего кабеля с волокнами pig-tail-ов. Места сварки защищаются термоусаживающимися защитными гильзами, которые крепятся в специальное гнездо. Pig-tail с внутренней стороны подключается к переходной розетке, установленной в боковой панели ОРК. Излишки волокон внешнего кабеля и pig-tail-ов укладываются в сплайс-пластины. Запас волокон в пластине должен составлять 0,8…1 м с каждой стороны кабеля. Pig-tail-ы заготавливаются заранее с типом коннектора, соответствующим типу переходных розеток. Оптические распределительные шнуры подключаются к соединительным розеткам с наружной стороны коробок.

1 – внешний ВОК

2 – гермоввод для крепления кабеля

3 – разделанные волокна ВОК

4 – корпус

5 – сплайс-пластина

6 – место для крепления на стену

7 - комплект для защиты сварки

8 – место сварки

9 – волокно pig-tail-а

10 – коннектор pig-tail-a