Введение

Концепция интеллектуальной сети является сегодня одной из определяющих концепций развития современных сетей связи. Интерес, проявляемый к ИС (интеллектуальная сеть), не случаен и основан на преимуществах, которые получают администрации связи, операторы сетей и абоненты при реализации услуг ИС, называемых также услугами дополнительных доходов (value added services). Кроме того, данная концепция позволила осуществить выход на рынок средств связи не только производителей коммутационного оборудования, но и ведущих производителей средств вычислительной техники (СВТ) и современных средств обработки информации. Концепция ИС формируется уже более десяти лет и после выпуска в 1993 году ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector – Международный Союз Электросвязи – Сектор стандартизации в области связи) пакета рекомендаций серии Q.1200 стала действующим международным стандартом, поддерживаемым также практически всеми основными организациями стандартизации связи - ETSI, ANSI и др.

Интеллектуальная сеть (IN – Intelligent Network) - это новый способ (архитектура, концепция) организации предоставления услуг на сети электросвязи, который облегчает введение новых дополнительных услуг и управление ими. ИС является сегодня одной из определяющих концепций развития современных сетей связи. Интерес, проявляемый к ИС, основан на тех преимуществах, которые получают как клиенты, так и операторы связи при реализации услуг интеллектуальной сети. Основная цель перехода к архитектуре ИС заключается в желании упростить доступ клиентов к услугам, а для оператора - упростить порядок ввода новых услуг. Развитие такого рода услуг продиктовано возросшими потребностями бизнес-структур в необходимости укрепления обратной связи со своими клиентами.

АО «Казахтелеком» продолжает активную работу по предоставлению своим абонентам современных услуг связи и внедряет услуги интеллектуальных сетей. Создание единой интеллектуальной сети АО «Казахтелеком» охватит все регионы Республики и позволит значительно расширить спектр услуг связи, предоставляемых как самим АО «Казахтелекомом», так и сторонними телекоммуникационными операторами, которые могут найти новые взаимовыгодные формы сотрудничества с нашей компанией. Кроме того, внедрение интеллектуальных сетей послужит построению сетей будущего: сближению фиксированных и мобильных сетей, интеграции традиционных сетей связи и сетей Internet [6].

В основе архитектуры ИС лежат так называемые наборы возможностей (CS — Capability Sets), определяющие функциональные возможности сети при предоставлении услуг. Разработка набора возможностей первого этапа CS1 завершена в рамках рекомендаций серии Q.1200 и опирается на существующие сетевые технологии сетей коммутации каналов. Отличительной особенностью данных услуг является то, что они могут быть активизированы только в процессе установления/разъединения соединения. По терминологии ITU-T услуги CS1 относятся к услугам типа «А», они являются одноконцевыми (Single Ended) с централизованной логикой управления (Single Point of Control) [7].

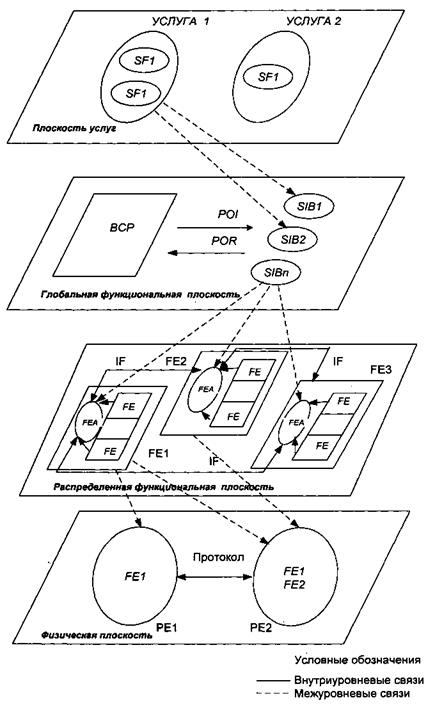

Принципы создания и предоставления услуг в ИС определяются четырехуровневой концептуальной моделью, стандартизованной в рекомендации ITU-T I.312/Q.1201. Модель отражает абстрактный подход к описанию ИС и состоит из четырех плоскостей. Собственно услуга описывается на первом уровне — плоскости услуг SP (Service Plane). Здесь отсутствует информация о том, как именно осуществляется предоставление услуг сетью. На втором уровне — глобальной функциональной плоскости GFP (Global Functional Plane) — услуга представляется в виде цепочки независимых от услуг конструктивных блоков (SIB), разработка которых необходима для внедрения услуг. В рекомендации ITU-T Q.1213 специфицированы как операции, выполняемые блоками SIB, так и данные, необходимые для их выполнения. На третьем уровне распределенной функциональной плоскости DFP (Distributed Functional Plane) - операции, выполняемые SIB, объединяются в группы, называемые функциональными объектами, которые при внедрении услуг могут быть распределены по различным физическим объектам - сетевым центрам. Здесь сеть рассматривается как совокупность функциональных объектов, взаимодействующих друг с другом и, таким образом, порождающих информационные потоки. Четвертый уровень - физическая плоскость РР (Physical Plane) - описывает сетевые центры, содержащиеся в них функциональные элементы и протоколы взаимодействия с другими элементами сети.

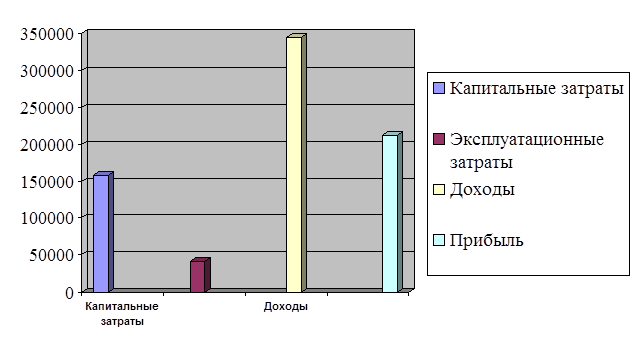

В настоящем дипломном проекте предлагается организация интеллектуальной сети в г.Кокшетау на базе платформы оборудования Alcatel S12. Организация интеллектуальной сети позволит повысить доходы операторов при минимальных затратах, без изменения структуры сети и оборудования

Новые услуги электросвязи

Быстрое, эффективное и экономичное предоставление услуг пользователю возможно лишь при новой концепции построения сетей связи, которая заключается в разделении функций коммутации и функций предоставления услуг. В классических телефонных сетях функции предоставления услуг являются неотъемлемой частью функций коммутационных систем. Это приводит к тому, что с ростом числа услуг и увеличением их функциональных особенностей резко увеличиваются аппаратные средства и особенно программное обеспечение коммутационных систем. В результате растет сложность коммутационных систем и, соответственно, их стоимость. Более того, происходит непрерывная модернизация коммутационных систем, обусловленная ростом числа предоставляемых услуг. Естественно, возрастает и стоимость предоставления услуг, что значительно замедляет рост спроса на них. Именно такой процесс происходит в настоящее время с ISDN [7].

До введения понятия интеллектуальной сети был возможен лишь один сценарий предоставления новых услуг электросвязи. Он основан на традиционном подходе, при котором ввод каждой новой услуги требует модернизации соответствующих аппаратно-программных средств коммутационных станций.

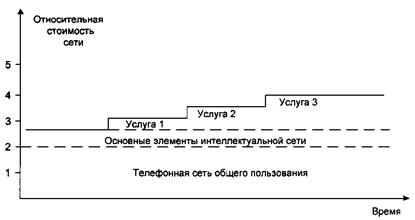

После введения ИС стал возможен второй сценарий предоставления новых услуг электросвязи. Он основан на реализации ряда основных элементов ИС, которые должны обеспечить снижение затрат на введение каждой новой услуги. В этом случае функции распределения информации отделены от функций предоставления дополнительных услуг. Для реализации услуг ИС требуются затраты на общие основные элементы, но в дальнейшем ввод каждой новой услуги требует существенно меньших затрат по сравнению с ТфОП.

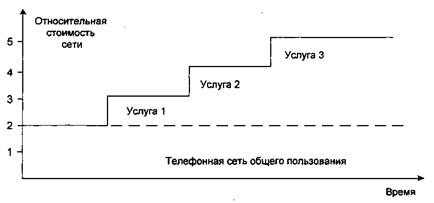

Первый и второй сценарии, показанные на рисунках 2.2 и 2.3, определяют специфическую структуру затрат на различных этапах развития сети электросвязи. За единицу затрат для обоих сценариев принят уровень затрат на ТфОП, когда абонентам сети доступны лишь услуги по установлению соединений. Очевидно, что относительная стоимость сети электросвязи при введении небольшого перечня дополнительных услуг будет меньше при первом

сценарии. Начиная с определенного момента времени, когда перечень дополнительных услуг превышает некоторый уровень, второй сценарий становится предпочтительным.

Рисунок 2.2 - Затраты на реализацию дополнительных услуг в ТфОП

Рисунок 2.3 - Затраты на реализацию дополнительных услуг в ИС

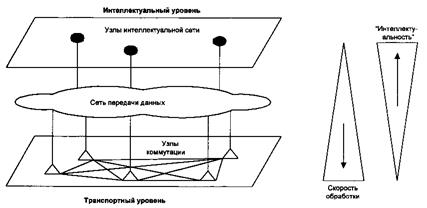

Указанные на рисунке 2.3 основные элементы ИС можно рассматривать как одноименный уровень сети. Применительно к структуре ИС концептуальная модель представлена на рисунке 2.4 [6].

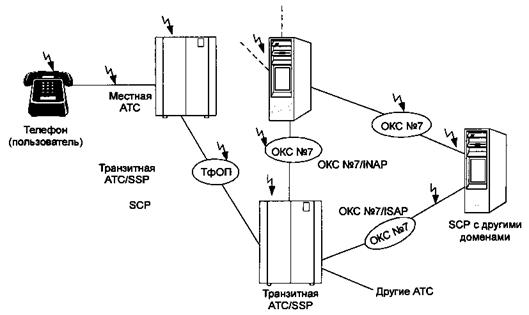

Процесс проключения телефонных соединений осуществляется на транспортном уровне, включающем сетевые узлы и коммутационные станции. Логика предоставления интеллектуальных услуг (ИУ) реализуется в соответствующих узлах интеллектуального уровня. Для взаимодействия интеллектуального и транспортного уровней используется сеть передачи данных (СПД), в качестве которой чаще всего используется сеть общеканальной сигнализации ОКС №7 со специальной прикладной подсистемой пользователя интеллектуальной сети INAP (Intelligent Network Application Part).

Рисунок 2.4 - Концептуальная модель ИС

Показанные в правой части рисунке 2.4 два треугольника отображают две весьма существенные для ИС особенности. Скорость обработки вызова на верхних уровнях падает с ростом их «интеллектуальности», которая, в свою очередь, падает по мере продвижения вниз по транспортному уровню предложенной модели электросвязи. В этих треугольниках заложены те проблемы, которые возникают по мере создания и развития ИС.

Платформа ИС фирмы Siemens

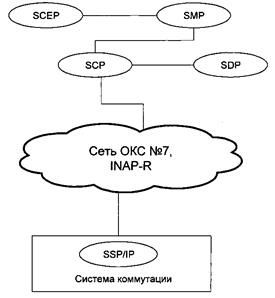

Данная платформа ИС фирмы Siemens широко применяется в странах СНГ. Например в России после утверждения Минсвязи России спецификаций национальной версии протокола INAP (INAP-R) в России были созданы условия для внедрения на ТфОП услуг ИС. В середине 1997 года ряду зарубежных фирм было предложено представить свои технические предложения на поставку платформы ИС для сети ОАО «Ростелеком». Одним из условий была обязательная реализация протокола INAP-R. Было принято решение о размещении платформы ИС в Москве, где уже функционировала комбинированная АМТС/ АТС типа EWSD (версия ПО 7.1) производства IskraTel. В рамках проекта требовалось модернизировать ПО этой станции до уровня 10-й версии с реализацией функций SSP и протокола INAP-R. В качестве платформы ИС было выбрано оборудование IN Xpress v.5.2 производства фирмы Siemens [7].

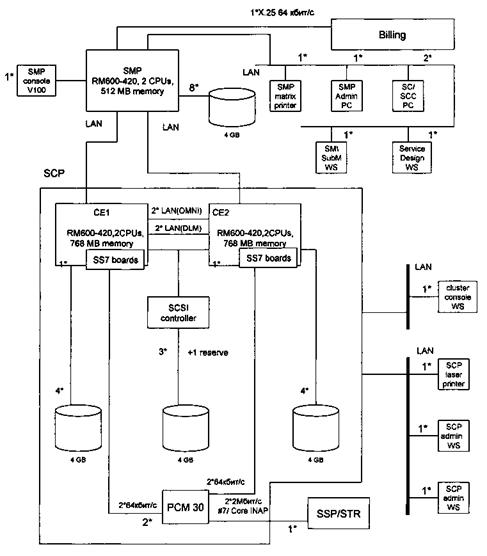

Платформа ИС IN Xpress v.5.2 выполняет функции SCP/SMP/SCEP (рисунок 3.1). Ее компоненты базируются на использовании открытой системы семейства серверов SNI RM (RM200/RM300/RM400/RM600), функционирующих под управлением операционной системы UNIX V.4. «Московский» проект базируется на использовании UNIX-серверов типа RM600, выполняющих все необходимые функции SCP и SMP, рабочей станции (RM200), предназначенной для административных целей, и ПК, служащих для контроля обслуживания абонентов. Функции SCEP (проектное название ASD - Advanced Service Design) выполняет рабочая станция на базе RM200. Платформе ИС присвоен код 100 в структуре системы нумерации ВСС России (8-80Х-100-ХХХХ).

Узел SCP реализован в соответствии с многопроцессорной архитектурой «клиент-сервер» и высокоскоростной локальной сетью Ethernet для обеспечения связи между компонентами. В состав SCP входит два компьютерных элемента СЕ1 и СЕ2, образующих кластерную конфигурацию, которая функционирует в режиме разделения нагрузки. Если один СЕ выходит из строя, второй принимает на себя все его функции по обслуживанию задач.

SCP осуществляет обработку трафика вызовов, генерируемых ИС, и поддерживает предоставление большого числа услуг, обладающих разнообразными требованиями к обработке и емкости баз данных [6].

Основными функциями SCP являются:

- обработка перегрузки;

- восстановление работоспособности/устранение ошибок функцио-нирования;

- централизованное управление сигнализацией о сбоях и ошибках;

- надзор и мониторинг функционирования системы;

- перезапуск/ перезагрузка системы;

- обработка данных по услугам и абонентам;

Рисунок 3.1 - Архитектура платформы ИС IN Xpress v.5.2

- администрирование глобальных данных;

- сбор статистических данных;

- тарификация;

- техническое обслуживание.

Интерфейс между SCP и SSP/IP поддерживает процедуру распределенной обработки вызова услуги ИС в структурах: клиент (SSP) - сервер (SCP) и клиент (SCP) - промежуточный объект (SSP) - сервер (IP) в соответствии с процедурой смены состояний динамической системы обработки вызова услуги ИС (Q. 1214) и прикладным протоколом INAP-R, использующим стек протоколов ОКС №7 TCAP/SCCP/MTP [18].

Основным назначением узла SMP являются:

- предоставление возможности модификации параметров логики услуг ИС со стороны оператора сети, модификация данных логики услуги, как со стороны оператора, так и со стороны абонентов (при соответствующих ограничениях уровня доступа), ввод этих данных в SCP;

- активизация услуг в SCP;

- обеспечение контроля за доступом пользователя SMP (оператор сети, абонент услуги, пользователь услуги);

- обеспечение получения, обработки и предоставления статистических данных;

- обеспечение возможности отслеживания и индикации нештатных и аварийных ситуаций.

SMP связан с SCP при помощи внутрисистемного интерфейса посредством локальной сети LAN с использованием протокола Ethernet (рисунок 3.1). Интерфейсы с внешним окружением (оператор сети, поставщики и абоненты услуг) базируются на протоколах Х.25, TCP/IP, RS232 - V.24. В проекте реализована конфигурация «ведущий-ведомый» из двух серверов типа RM600-420 семейства RM, производства фирмы Siemens Nixdorf (SNI).

Функции создания услуг (SCEP) выполняет рабочая станция, имеющая проектное название ASD. Основным назначением SCEP является создание новых услуг ИС, т.е. создание логики услуг (ЛУ) и описание массива данных, и предоставление всех необходимых средств для прикладного программирования ЛУ. Одно из преимуществ платформы INXpress v.5.2 - возможность реализации интерфейса между SCEP и SMP на базе протокола TCP/IP. SCEP обеспечивает определение услуг на уровне SIB, управление ими, их настройку.

Функции узла коммутации услуг (SSP) были реализованы в комбинированной станции АМТС/АТС системы EWSD (версия ПО v.10). Станция распознает вызовы к платформе ИС и осуществляет их обработку в соответствии с инструкциями, полученными от SCP, а также обеспечивает доступ к услугам ИС через системы сигнализации в соответствии с «Ограничительным перечнем протоколов сигнализации, поддерживаемых цифровыми станциями сети общего пользования», утвержденным Минсвязи РФ в 1996 году [7].

В ПО станции предусмотрен анализ событий на различных фазах установления основного соединения, в результате чего осуществляется посылка сообщений в SCP для активизации программы выполнения ЛУ или поддержки уже активизированной программы ЛУ. В процессе обработки вызова ИС SSP может приостановить этот процесс и организовать диалог с SCP для получения инструкций по дальнейшим действиям. Программное обеспечение SSP обеспечивает контроль нагрузки, создаваемой вызовами ИС и организует диалог с SCP для получения инструкций по дальнейшим действиям. Кроме этого, одной из основных функций SSP является реализация функций учета стоимости вызовов ИС [8].

Для развития ИС в России очень важным было создание единого протокола на базе ОКС №7 - INAP-R, спецификации которого в основном соответствуют стандартам ETSI с учетом требований сети связи России и перспектив ее развития. На сегодняшний день уже разработан и внедрен протокол INAP-R как со стороны EWSD (SSP), так и со стороны SCP. В перспективе именно INAP-R должен обеспечить совместную работу оборудования разных производителей при предоставлении услуг ИС на российских сетях. Реализация INAP-R является единственной перспективной возможностью построения полномасштабных ИС в России.

Реализация стандартного интерфейса INAP-R позволит подключать цифровые станции с функциями SSP и протокола INAP-R. Заключив соответствующие контракты с операторами ИС и сетей электросвязи, можно напрямую выйти на платформу ИС IN Xpress сети «Ростелеком»/ММТ и предоставлять ИУ абонентам.

Станции EWSD установлены на сегодняшний день приблизительно в сорока регионах России. Это означает, что они становятся потенциальными заказчиками ИУ. При правильной маркетинговой политике и учитывая, что платформа IN Xpress может легко расширяться как по мощности, так и по числу услуг, реализация данного проекта открывает большие возможности для охвата значительной части рынка ИС России.

Стандартизация концепции ИС

Сегодня ITU-T разрабатывает долговременную архитектуру ИС (Long Term IN Architecture), в основе которой лежит определение так называемых наборов возможностей CS, описывающих конкретные аспекты целевой архитектуры ИС [7].

Разработка CS-1 уже завершена в рамках рекомендаций серии Q.1200, определяющих функциональные возможности ИС, основанных на существующих сетевых технологиях, например ISDN, и ориентированных на поддержку услуг реализованных на базе сетей с коммутацией каналов. Отличительной особенностью данных услуг является то, что они могут быть активизированы только в процессе установления/разъединения соединения. По терминологии ITU-T услуги CS1 относятся к услугам типа «А» - являются одноконцевыми (Single Ended) с централизованной логикой управления (Single Point of Control).

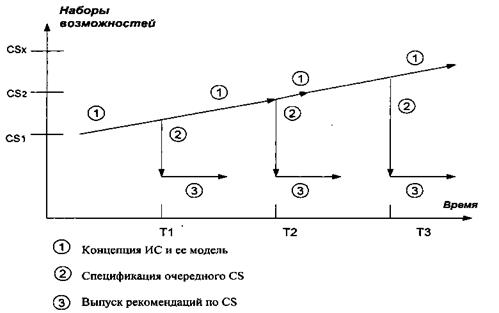

Отметим, что ITU-T активно ведет работы по спецификации наборов CS-2 и CS-3 для широкополосных сетей, где также рассматриваются способы интеграции концепций ИС с сетью управления телекоммуникациями TMN. При спецификации очередного CS предполагается обратная связь с предыдущими этапами для внесения изменений в процесс эволюции ИС (рисунок 4.3).

В 1997 году были выпущены рекомендации по набору услуг CS-2 Q.1220-Q.1228, в 1999 году - Q.1229. В рекомендации Q.1221 впервые определены сервисы управления услугами и сервисы создания услуг.

Сервис управления услугами включает три основных сервиса: адаптации услуги под заказчика, мониторинга услуг, контроля услуг [9].

Сервис создания услуг в свою очередь отвечает за сервисы: спецификации услуг, разработки услуг, проверки услуг, развертывания услуг, управления созданием услуг.

Рисунок 4.3 - Процесс стандартизации ИС (по рекомендации Q.1211)

Концептуальная модель ИС

Согласно рекомендации ITU-T 1.312/Q. 1201 основой для стандартизации в области интеллектуальных сетей связи является абстрактная концептуальная модель (INCM - Intelligent Network Conceptual Model). Модель состоит из четырех плоскостей (рисунок 4.4) и отражает абстрактный подход к описанию ИС. Модель разделяет аспекты, относящиеся к услугам, и аспекты, связанные с сетью, что позволяет описывать услуги и возможности ИС независимо от базовой сети, над которой создается интеллектуальная надстройка [6].

Первый уровень - плоскость (план) услуг (Service Plane) представляет взгляд на ИС исключительно с точки зрения услуг. Здесь отсутствует информация о том, как именно осуществляется предоставление услуг сетью.

Второй уровень - глобальная функциональная плоскость GFP (Global Functional Plane) описывает возможности сети, которые необходимы разработчикам для внедрения услуг. Здесь сеть рассматривается как единое целое, даются модели обработки вызова ВСР и независимых от услуг конструктивных блоков SIB.

Третий уровень - распределенная функциональная плоскость DFP (Distributed Functional Plane) описывает функции, реализуемые узлами сети. Здесь сеть рассматривается как совокупность функциональных элементов, порождающих информационные потоки.

Четвертый уровень - физическая плоскость РР (Physical Plane) описывает узлы сети, содержащиеся в них функциональные элементы и протоколы взаимодействия [7].

На рисунке 4.4 используются следующие обозначения: SF (Service Feature) - характеристика услуги; ВСР (Basic Call Process) - базовый процесс вызова; FE (Functional Entity) - функциональная единица; FEA (FE Action) - действие FE; PE (Physical Entity) - физическая единица; SIB (Service Independent Block) - независимый от услуг конструктивный блок; IF (Information Flow) - информационный поток; POI (Point of Initiation) - точка инициации; FOR (Point of Return) - точка возврата.

Рисунок 4.4 - Концептуальная модель ИС (по рекомендации Q.1201)

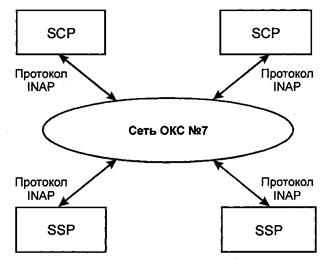

Прикладной протокол INAP

Протокол INAP (Intelligent Network Application Protocol) является протоколом верхнего уровня в системе сигнализации ОКС №7 и обеспечивает взаимодействие между двумя основными объектами телефонной сети, построенной по принципам ИС, а именно между узлом коммутации SSP и узлом управления услугами SCP, как это показано на рисунке 4.7.

Рисунок 4.7 - Использование протокола INAP в интеллектуальной сети

Согласно рекомендации ITU-T Q.1218 для набора CS1 протокол INAP должен обеспечивать взаимодействие четырех функциональных элементов FE определенных в функциональной модели интеллектуальной сети [7].

В данном случае коммутатор услуг SSP реализует три функции:

- коммутации услуги SSF, суть которой состоит в выходе к SCP при обнаружении запроса на интеллектуальную услугу;

- управления вызовом ССР, т.е. само установление соединения через данную АТС;

- специализированных ресурсов SRF, то есть функцию интеллектуальной периферии IP.

Узел управления услугами SCF реализует единственную функцию - управления услугой SCF, т.е. контроль прохождения алгоритма реализации услуги согласно ее логике, определяемой международными рекомендациями.

Собственно протокол INAP представлен набором из подпротоколов ASE для выполнения отдельных операций, например, InitialDP и других. Если в SSF, например, обнаружена точка DP, инициализирующая услугу и требующая участия SCF, то функция SSF формирует сообщение, которое называется InitialDP Operation и посредством подсистемы транзакций ТСАР, где в свою очередь еще выделены два подуровня (компонентный и транзакций), начинается сеанс связи с соответствующими уровнями протоколов контроллера SCP. При этом используются также подсистемы, а также канал передачи данных ОКС №7 .

Для адресации сообщений INAP используются глобальные заголовки SCCP и коды пунктов сигнализации МТР, гарантирующие доставку сообщений INAP заданному физическому адресату, независимо от того, в какой сети этот адресат находится.

Для выполнения какой-либо удаленной операции в интеллектуальной сети формируется необходимое сигнальное сообщение, которое посредством соответствующего подпротокола ASE передается через многоуровневую цепочку протоколов системы ОКС №7 вниз и затем вверх. В европейских рекомендациях для набора услуг ИС CS-1 заданы 29 операций и 21 под-протокол ASE (часть операций обслуживается только парами операций типа запрос-ответ Request-Report, поэтому общее число ASE меньше числа операций) [16].

На практике при реализации первой очереди внедрения услуг ИС CS-1 протокол INAP-R значительно упрощается за счет уменьшения общего числа подпротоколов ASE. Упрощается также описание операций, так как уменьшается число передаваемых параметров, ошибок и т.д. Только жесткая стандартизация всех деталей протокола INAP-R обеспечивает использование оборудования разных поставщиков на интеллектуальной сети.

Интерфейсы ИС

В рекомендации ITU-T Q.1215 определен основной набор интерфейсов между физическими объектами ИС: SCP-SSP; AD-SSP; IP-SSP; SN-SSP; AD-IP; SCP-SDP [21].

Интерфейсы SCP-SSP, SCP-IP и SCP-SDP осуществляются стеком протоколов ОКС №7. Интерфейсы AD-SSP и AD-IP на верхнем уровне используют протокол ТСАР ОКС №7, а нижние уровни пока не специфицированы и здесь могут быть использованы протоколы аналогичные МТР и SCCP ОКС №7 (например, Х.25). В качестве интерфейсов IP-SSP и SN-SSP возможно применение базового метода доступа ISDN типа 2B+D. Пользователи применяют существующие интерфейсы базовой, по отношению к ИС, сети связи. Для сигнализации применяются либо стандартные аналоговые средства, либо сигнализация ISDN no D каналу (DSS1) [6].

Возможный сценарий сетевой физической архитектуры ИС с использованием основных функциональных и физических объектов из набора возможностей CS-1 приведен ранее на рисунке 4.6.

4.4 Реализация интеллектуальных сетей и варианты доступа к ИС

Международный опыт развития интеллектуальных сетей показывает, что, несмотря на разработанные стандарты и очевидные преимущества технологии ИС, внедрение последней в практику многих стран, например, таких как Россия, происходит, не так быстро, как хотелось бы. Это обусловлено проблемами экономической эффективности и техническим состоянием сетей связи, на базе которых реализуется технология ИС.

Как указывалось ранее, архитектура ИС описывается шестью основными функциональными узлами: SCP, SSP, SMP, SCEP, SDP и IP. Различная комбинация этих функций предопределяет разные варианты построения ИС, начиная от централизованной архитектуры - Service Node (SN) - «узел услуг» - до распределенной - «классической» (рисунок 4.8).

Рисунок 4.8 - «Классическая» архитектура ИС

Первый вариант - полномасштабное классическое решение в виде отдельных архитектурных элементов (рисунок 4.8):

- узел SSP - коммутатор ТфОП, оснащенный обратной связью с подключенным к нему компьютером;

- узел SCP, управляющий логикой предоставления услуг;

- узел SMP, предназначенный для ввода новых услуг и корректировки старых, содержащий данные обо всех оказываемых услугах, а также оригиналы всех программ обслуживания;

- среда создания услуг SCEP;

- интеллектуальная периферия IP, которая обеспечивает процесс предоставления услуг специализированными ресурсами (объявления, речевые подсказки и пр.);

- БД услуг SDP, хранящая данные, используемые программами логики услуг [7].

«Полная» или так называемая «классическая» архитектура ИС для первого набора услуг CS-1 предназначена для использования в больших или средних сетях с высоким трафиком. Она способна обеспечить на нынешнем этапе развития практически все требования, как операторов, так и будущих пользователей. Но эта система достаточно дорогая. Поэтому компании, которых интересует, прежде всего, дешевизна и компании, которые хотят сначала оценить эффективность от внедрения новых услуг, часто выбирают другие варианты.

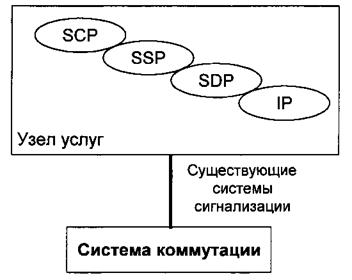

К одной из таких конфигураций относится вариант реализации ИС на базе узла услуг SN (рисунок 4.9), совмещающий в себе все необходимые функции ИС (SSP, SCP и IP) на единой платформе и являющийся независимым и полностью автономным сетевым элементом. Узлы услуг подключаются к сети связи по существующим системам сигнализации. Таким образом, практически все речевые соединения проходят через узел SN. Внимание должно быть обращено на наличие открытых интерфейсов, соответствующих национальным спецификациям, которые позволяют при росте трафика осуществить безболезненный переход от SN к более производительным конфигурациям. Общим требованием к базовой сети является то, что при установке SN сервис-провайдер должен обеспечить поддержку системы сигнализации ОКС №7, которая связывает все узлы «классической» ИС со всеми АТС телефонной сети. Напротив, узлы типа SN обычно могут работать с ТфОП по цифровым потокам, принятым в данной стране. И это очень важно для Казахстана, где в региональных телефонных сетях ОКС №7 не всегда поддерживается. Кроме того, для передачи абонентами ИС дополнительной информации (например, номера телефонной карты) в качестве абонентских терминалов, как правило, используются ТА с тональным режимом набора номера. Однако в странах, где принят преимущественно декадный способ набора номера, развитие услуг сдерживается из-за необходимости замены парка ТА. Если даже разом заменить все аналоговые АТС на цифровые, то вряд ли удастся заставить всех абонентов заменить свои ТА, поэтому несколько теряется смысл введения ИС. Построение ИС с узлом типа SN позволяет решить проблему за счет более гибкой реализации функции узла SSP [7].

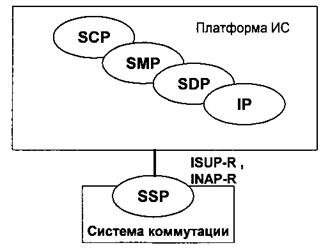

Следующей конфигурацией ИС, которую целесообразно рассмотреть, является архитектура с вынесенными из узла услуг функциями SSP (рисунок 4.10). Такое построение ИС позволит обеспечить обработку большего трафика и является хорошим решением по внедрению услуг ИС для тех операторов, которые имеют на своей сети станции с функциями SSP, обладающие протоколом INAP-R.

Здесь функции коммутации и управления вызовами выполняются станциями, а их взаимодействие с платформой ИС осуществляется по протоколу INAP. Такая архитектура выгодно отличается от структуры узла услуг экономией емкости коммутационного поля и числа речевых каналов при предоставлении услуг ИС. Она способна поддерживать большой пакет услуг без каких-либо заметных ограничений [7].

Рисунок 4.9 - Конфигурация ИС на базе узла услуг SN

Рисунок 4.10 - Архитектура ИС с вынесенными из платформы функциями SSP

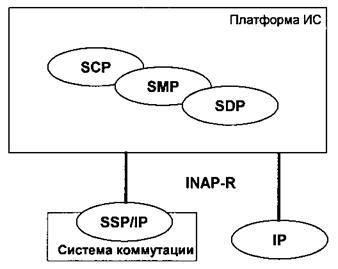

Достаточно простым решением для внедрения таких услуг ИС, где отсутствует необходимость предоставления речевых уведомлений или существуют другие возможности их реализации, а ожидаемый трафик оценивается как средний, является конфигурация с вынесением функций IP из платформы (рисунок 4.11).

Функции контроля и административного управления ИС располагаются на единой платформе, а функции коммутации и управления вызовами выполняются в станциях. Специальные ресурсы обеспечиваются внешней интеллектуальной периферией IP или в ограниченном объеме могут предоставляться системами коммутации. В этом случае при росте трафика, числа абонентов или развитии услуг и необходимости перехода к более мощной системе не требуется каких-либо модификаций в спецификациях услуг ИС или в данных абонентов услуг.

Рисунок 4.11 - Архитектура ИС с вынесенными из платформы функциями SSP и IP

На первом этапе внедрения ИС целесообразно работать только с одним поставщиком оборудования. Поставщики программно-аппаратных средств ИС предлагают на рынке досконально проработанные алгоритмы предоставления услуг. Они облегчают изучение особенностей ИС и способствуют более быстрому внедрению новых услуг [12].

Сеть ИС ГТС целесообразно развивать поэтапно: от варианта наложенной сети с SSP, интегрированными в УСС, до полномасштабной реализации ИС с SSP на уровне оконечных цифровых АТС, позволяющей оптимально перераспределять трафик вызовов ИС и расширять перечень предоставляемых клиентам МГТС услуг, начиная от сравнительно небольшого их числа, рекомендуемого для первого этапа внедрения в Республике Казахстан, и заканчивая полным набором возможностей CS-1. Для г.Кокшетау, где сеть полностью цифровая доступна полномасштабная реализация ИС с SSP.

Основные преимущества ИС станут очевидными в процессе реализации возможностей CS-2, которые, кроме поддержки пользователей подвижной связи, будут способны обеспечить реальное взаимодействие между различными сетями по предоставлению услуг ИС.

Программное обеспечение ИС

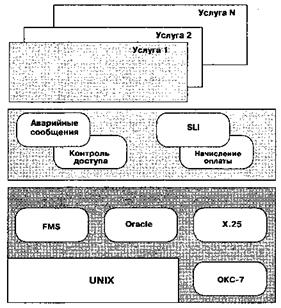

Обычно интеллектуальные сети строятся на базе UNIX-систем, как наиболее адаптивных для сетевого взаимодействия. Кроме того, UNIX-системы обладают очень высокой степенью надежности и устойчивой защитой, что очень важно для ИС. Структура программного обеспечения SCP Alcatel 1425 приведена на рисунке 4.12. В его основе лежит многозадачная операционная система UNIX. Ядро программного обеспечения образуют операционная система, пользовательский интерфейс GUI, система управления файлами FMS и стеки протоколов ОКС-7 (для связи с SSP), Х.25 и TCP/IP (для связи с SMS). Над ядром находятся система управления реляционной базой данных ORACLE, которая содержит административные, постоянные и динамические данные, а также интерпретатор логики услуг SLI. Самый верхний уровень программного обеспечения образуют программы реализации логики услуг SLR [13].

ПО имеет высокий коэффициент готовности, возможность наращивания памяти процессоров в рабочем состоянии, коррекции без значительного снижения готовности, высокую производительность обработки вызовов и очень короткое время реакции. В результате, SCP обеспечивает устойчивую работу в сочетании со средствами обработки, ориентированными на транзакции, которые могут обработать большой объем внешних сообщений с минимальной задержкой.

Все программное обеспечение условно разделяется на слои.

Самый нижний уровень, собственно операционная система UNIX, предназначен для управления системными ресурсами (такими как процессор, жесткие диски и т.д). OMNI-платформа осуществляет функции связи с SSP.

Реализованные на втором уровне функции по администрированию баз данных и функциональных библиотек представляют базовые блоки обмена и управления данными, обработки вызовов.

Самый верхний уровень содержит приложения по общему управлению SCP, контролю обработки вызовов и обработке перегрузок [6].

Рисунок 4.12 - Программные слои SCP

Следует отметить, что при создании интеллектуальной сети на каждый ее узел (SCP, SMP, SCEP и т.д.) создается индивидуальное ПО. В зависимости от поставщика ИС, варьируется и набор ПО для сети.

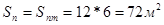

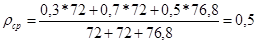

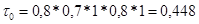

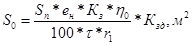

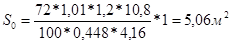

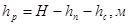

Расчет числа СЛ от АТСЭ.

В ГТС г. Кокшетау все эксплуатируемые АТС цифровые. В данном случае СЛ включаются по полнодоступной схеме, т.е. расчет числа СЛ производится по первой формуле Эрланга с использованием таблиц Пальма. При расчете учитываются значение расчетной нагрузки и нормы потерь вызовов [10].

Количества СЛ для РАТС-23 :

vми23= 65 СЛ. vмв23=60СЛ. v23=300 СЛ. Vусс=20СЛ

Количества СЛ от остальных РАТС приведены в таблице 5.4.

Общее число соединительных линий РАТС-23:

Vобщ23=vми2+vмв2+vобщ( от всех АТС)+vусс (5.7)

Vобщ23=892 СЛ

Таблица 2.4 – Количество соединительных линий

| АТС | V – линий | |||

| Vм.исх. | Vм.в. | Vобщ. | Vусс | |

| АТС-23 | 35 | 37,5 | 250 | |

| АТС-25 | 120 | 130 | 800 | 38 |

| ПСЭ-260/261 | 38 | 42 | 170 | 14 |

| АТС-262 | 22 | 24 | 95 | 9 |

| ПСЭ-263 | 10 | 10 | 36 | 7 |

| ПСЭ-264 | 18 | 18 | 60 | 7 |

| ПСЭ-265 | 9 | 9 | 26 | 7 |

| ПСЭ-266 | 38 | 42 | 200 | 16 |

| АТС-267/268 | 26 | 30 | 120 | 12 |

| АТС-42 | 75 | 80 | 400 | 30 |

| АТС-77 | 80 | 85 | 450 | 30 |

| ПСЭ-278 | 14 | 15 | 48 | 6 |

Количество исходящих и входящих СЛ РАТС-23 приведены в таблице 5.5, 5.6.

Таблица 5.5 – Количество СЛ между РАТС-23 и существующими РАТС

| АТС Нагрузка, кол-во СЛ | АТС-23 | АТС-25 | ПСЭ-260/261 | АТС-262 | ПСЭ-263 | ПСЭ-264 | ПСЭ-265 | АТС-267/268 | АТС-42 | АТС-77 | ПСЭ-278 | ПСЭ-266 | УСС | АМТС |

| А23 | 30,16 | 76,88 | 16,77 | 7,8 | 2,28 | 4,6 | 1,53 | 8,4 | 40,57 | 40,81 | 3,07 | 17,13 | 7,5 | 35 |

| Y23 | 80,20 | 19,2 | 10,2 | 3,45 | 6,1 | 2,15 | 9,8 | 42,12 | 42,91 | 5,00 | 19,2 | 8,515 | 37,7 | |

| V23 | 110 | 32 | 20 | 10 | 14 | 7 | 20 | 60 | 60 | 12 | 32 | 18 | 60 |

Исходящих СЛ от РАТС-23 - 455 линий.

Таблица 5.6 – Количество СЛ между существующими РАТС и РАТС-23

| АТС Нагрузка, кол-во СЛ | АТС-23 | АТС-25 | ПСЭ-260/261 | АТС-262 | ПСЭ-263 | ПСЭ-264 | ПСЭ-265 | АТС-267/268 | АТС-42 | АТС-77 | ПСЭ-278 | ПСЭ-266 | АМТС |

| А23 | 30,16 | 76,82 | 16,77 | 7,8 | 2,28 | 4,6 | 1,53 | 8,4 | 40,57 | 40,81 | 3,07 | 17,13 | 37,5 |

| Y23 | 80,20 | 19,2 | 10,2 | 3,45 | 6,1 | 2,15 | 9,8 | 42,12 | 42,91 | 5,00 | 19,2 | 38,2 | |

| V23 | 110 | 32 | 20 | 10 | 14 | 7 | 20 | 60 | 60 | 12 | 32 | 60 |

Входящих СЛ от РАТС-23 - 437 линий.

Количество СЛ других РАТС приведены в таблице 5.7.

Таблица 5.7 - Количество СЛ

| Наименование АТС | Общая исходящая нагрузка на станцию | СЛ | Общая входящая нагрузка на станцию | СЛ | Vобщ |

| АТС-25 | 844,14 | 900 | 824,96 | 900 | 1800 |

| ПСЭ-260/261 | 184,14 | 220 | 179,96 | 220 | 440 |

| АТС-262 | 85,8 | 120 | 83,85 | 120 | 240 |

| ПСЭ-263 | 25,08 | 42 | 24,51 | 42 | 84 |

| ПСЭ-264 | 50,81 | 75 | 49,66 | 75 | 150 |

| ПСЭ-265 | 16,89 | 32 | 16,51 | 32 | 64 |

| ПСЭ-266 | 188,09 | 230 | 183,82 | 220 | 550 |

| АТС-267/268 | 92,4 | 120 | 90,3 | 120 | 240 |

| АТС-42 | 445,49 | 500 | 435,37 | 500 | 1000 |

| АТС-77 | 448,13 | 500 | 437,95 | 500 | 1000 |

| ПСЭ-278 | 33,78 | 60 | 33,02 | 60 | 120 |

Параметры

Услуги

15

3

140

8

53

6

2

0,2

10

0,2

1,0

0.2

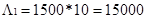

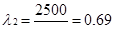

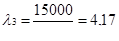

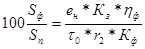

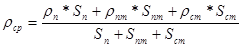

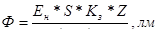

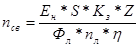

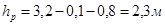

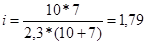

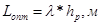

Интенсивности поступления запросов на услугу yi в ЧНН от всех Nyi пользователей:

(6.13)

(6.13)

1/час;

1/час;

1/час;

1/час;

1/час.

1/час.

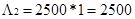

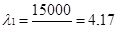

Интенсивности поступления тех же запросов в одну секунду в течение ЧНН:

(6.14)

(6.14)

1/c

1/c

1/c

1/c

1/c

1/c

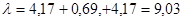

Суммарная интенсивность поступления запросов на все виды услуг, задействованных в сети:

(6.15)

(6.15)

1/c

1/c

Средняя интенсивность поступления запросов на ИУ, приходящаяся на каждое звено ОКС:

(6.16)

(6.16)

где nк - число дуплексных звеньев ОКС, соединяющих SSP с SCP.

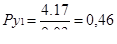

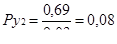

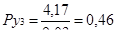

Вероятности появления услуг yi [7]:

(6.17)

(6.17)

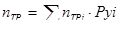

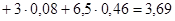

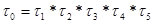

Среднее число транзакций на одну услугу:

(6.18)

(6.18)

транзакций/услугу.

транзакций/услугу.

где nTPi - число транзакций, обеспечивающих реализацию услуги yi.

Значения nTPi обычно задаются в исходных данных, исходя из имеющейся статистики [7].

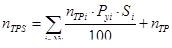

Часть услуг требует для своего выполнения передачи некоторых статистических данных. Обозначим через Si процент каждой из услуг yi ,требующий передачи дополнительной статистической информации. Среднее число транзакций на одну услугу, с учетом необходимой передачи статистики:

(6.19)

(6.19)

транзакций/услугу.

транзакций/услугу.

Среднее число транзакций, осуществляемых в одну секунду, с учетом передачи статистических данных:

(6.20)

(6.20)

транзакций/услугу.

транзакций/услугу.

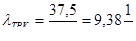

Указанная интенсивность осуществления транзакций служит основой для расчета требуемого числа звеньев системы ОКС №7 между SSP и SCP.

Допустим, что каждая транзакция включает в себя пзн ЗНСЕ, передаваемых в одном направлении по звену ОКС.

Из рисунка 6.3, например, следует, что для реализации вызова одной интеллектуальной услуги требуется передать 6 ЗНСЕ.

Учитывая, что в канале осуществляется дуплексная передача, в среднем, в каждом направлении необходимо передать 3 ЗНСЕ [19].

Средняя длительность группы ЗНСЕ, передаваемой в одном направлении в течение одной транзакции:

(6.21)

(6.21)

где  зн - средняя длительность ЗНСЕ.

зн - средняя длительность ЗНСЕ.

Обозначим через вТР - среднюю длину пакета, передаваемого в течение одной транзакции в одном направлении канала ОКС №7, а через в3Н - среднюю длину ЗНСЕ, выраженные в байтах.

Количество n3Н значащих единиц, передаваемых в одном направлении в течение одной транзакции:

(6.22)

(6.22)

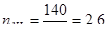

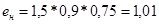

Значения вТР и в3Н обычно задаются в пределах 140 и 53 байта соответственно, исходя из имеющихся статистических данных.

Следовательно, каждая транзакция осуществляет передачу в одном направлении, в среднем, 2,6 сигнальных единицы.

Среднюю длительность одной ЗНСЕ обозначим через  3Н.

3Н.

Помимо ЗНСЕ в канале присутствует поток СЗСЕ с интенсивностью  СЗ, практически не зависящей от поступающих запросов на ИУ, и средним временем передачи

СЗ, практически не зависящей от поступающих запросов на ИУ, и средним временем передачи  СЗ Указанные СЗСЕ используются для управления сетью и имеют приоритет выше, чем приоритет ЗНСЕ. Наконец, всё оставшееся свободное время в канале заполняется потоком ЗПСЕ, с интенсивностью

СЗ Указанные СЗСЕ используются для управления сетью и имеют приоритет выше, чем приоритет ЗНСЕ. Наконец, всё оставшееся свободное время в канале заполняется потоком ЗПСЕ, с интенсивностью  ЗП и длительностью передачи

ЗП и длительностью передачи  ЗП

ЗП

Длительности передачи СЕ зависят от их длины и скорости Вк передачи информации в канале [7].

Если обозначить взн, всз и взп соответствующие средние длины сигнальных единиц, выраженные в байтах, то:

(6.23)

(6.23)

(6.24)

(6.24)

(6.25)

(6.25)

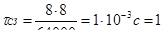

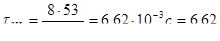

Обычно скорость модуляции Вк в канале ОКС №7 составляет 64 кбит/с. Если принять значения длин сигнальных единиц, соответственно: взн=53 байтов, всз=8 байтов, взп=6 байтов, то получим следующие значения средних времен передачи СЕ [19]:

мс;

мс;

мс;

мс;

мс.

мс.

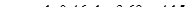

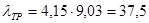

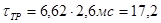

Если принять среднее число ЗНСЕ передаваемых в течение одной транзакции по каналу ОКС в одну сторону n3П =2,6, то среднее время передачи одной транзакции [7]:

, мс. (6.26)

, мс. (6.26)

мс.

мс.

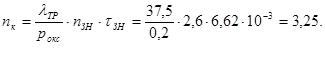

Количество звеньев ОКС №7 от SSP к SCP определяется исходя из требования минимальной загрузки канала  ,значение которой выбирается в пределах

,значение которой выбирается в пределах  =0,2:

=0,2:

(6.27)

(6.27)

Значение nк округляется до ближайшего большего целого числа. Интенсивность поступления транзакций в расчете на одно звено ОКС №7:

(6.28)

(6.28)

является одной из основных характеристик работоспособности звена.

Предположим, что поступающие транзакции, а также СЗСЕ и ЗПСЕ образуют простейшие пуассоновские потоки [6].

На самом деле это не так. Однако принятие экспоненциального распределения обеспечивает некоторый дополнительный запас при расчетах.

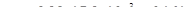

Простейшая модель канала передачи данных между SSP и SCP и обратно, представляет одноканальную СМО, в которой обрабатываются три потока сообщений:

Z1 - поток СЗСЕ, имеющих наивысший приоритет;

Z2 - поток транзакций, реализующих запросы на ИУ;

Z3 - поток ЗПСЕ, имеющих самый низший приоритет.

На рисунке 6.4 показана схема обслуживания указанных потоков заявок в одноканальной СМО.

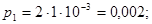

Коэффициент загрузки канала сигнальными единицами СЗСЕ, образующими поток Z1:

(6.29)

(6.29)

Коэффициент загрузки канала сигнальными единицами ЗНСЕ, образующими поток Z2 [7]:

(6.30)

(6.30)

Рисунок 6.4 - Обслуживание заявок в одноканальной СМО

Поскольку всё время канала, не занятое передачей транзакций и СЗСЕ, используется для передачи ЗПСЕ, суммарный коэффициент загрузки канала всегда равен 1, следовательно, коэффициент загрузки канала сигнальными единицами ЗПСЕ, образующими поток Z3 [19]:

(6.31)

(6.31)

Заявки, поступившие в канал и ожидающие передачи, заносятся в соответствующие очереди О1, О2 и О3. В очередях заявки упорядочены по времени их поступления. Когда в канале заканчивается передача очередного сообщения, то управление переходит к программе «Диспетчер». Программа выбирает для очередной передачи сообщение с наивысшим приоритетом, если очереди более старших приоритетов не содержат сообщений (т.е. оказываются пустыми). Выбранное для передачи сообщение захватывает канал на все время его передачи. Если в систему поступает N простейших потоков сообщений с интенсивностями  , средние длительности передачи сообщений каждого типа, соответственно, равны

, средние длительности передачи сообщений каждого типа, соответственно, равны  , и вторые начальные моменты соответственно

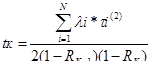

, и вторые начальные моменты соответственно  , то среднее время tK ожидания в очереди сообщений, имеющих приоритет К, определится соотношением:

, то среднее время tK ожидания в очереди сообщений, имеющих приоритет К, определится соотношением:

(6.32)

(6.32)

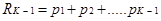

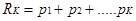

где  ,

,  ,

,  - загрузки, создаваемые СЕ i-го типа [7].

- загрузки, создаваемые СЕ i-го типа [7].

Используя понятие коэффициента вариации длины сообщений:

(6.33)

(6.33)

где  - среднеквадратичное отклонение времен передачи сообщений i-го типа, получим соотношение:

- среднеквадратичное отклонение времен передачи сообщений i-го типа, получим соотношение:

(6.34)

(6.34)

В рассматриваемом конкретном случае анализа имеются всего N=3 типа передаваемых сообщений [6].

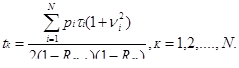

Для сообщений потока Z1 (к=1):

(6.35)

(6.35)

Для сообщений потока Z2 (к=2):

(6.36)

(6.36)

Для сообщений, образующих поток Z3 (к=3):

(6.37)

(6.37)

где  ,

,  и

и  - коэффициенты вариации длин сообщений для потоков СЗСЕ, транзакций и ЗПСЕ соответственно [19].

- коэффициенты вариации длин сообщений для потоков СЗСЕ, транзакций и ЗПСЕ соответственно [19].

При определении значений коэффициентов вариации длин сообщений необходимо учесть, что все сигнальные единицы СЗСЕ и ЗПСЕ имеют практически постоянную длину (  =0;

=0;  =0) и, следовательно,

=0) и, следовательно,  =0 и

=0 и  =0.

=0.

Сообщения транзакций, напротив, имеют информационные части переменной длины. Если предположить, что длины указанных сообщений распределены по экспоненциальному закону, то  , и коэффициент вариаций vtp оказывается равным 1.

, и коэффициент вариаций vtp оказывается равным 1.

Учитывая все сказанное, определим значения времени ожидания в очередях для сообщений каждого типа [7].

Среднее время ожидания в очереди на передачу для СЗСЕ, имеющих наивысший приоритет:

(6.38)

(6.38)

Среднее время ожидания в очереди на передачу для сообщений транзакций, имеющих второй приоритет:

(6.39)

(6.39)

Среднее время ожидания в очереди на передачу для сообщений ЗПСЕ оказывается бесконечно большим. Очередь ЗПСЕ считается неограниченной, поскольку значение R3=l:

(6.40)

(6.40)

При определении характеристик ИС особый интерес представляют временные задержки в очередях передаваемых транзакций tTРО .Задержки в очередях сигнальных единиц СЗСЕ, имеющих наиболее высокий приоритет, оказываются меньшими, по сравнению с задержками транзакций, что способствует улучшению управляемости ИС [8].

Среднее время передачи и ожидания в очередях для одной транзакции:

(6.41)

(6.41)

В течение каждой транзакции указанное время повторяется дважды: при передаче информации от SSP к SCP и от SCP к SSP.

Программный расчет

Значения рассчитываются на языке программирования Vbasic:

Option Base 1

Private Sub cmdEval_Click()

Dim Lam(3), Lamy(3)

Dim Ami(12), Amv(12), Api(12), Apycc(12)

Dim Ymi(12), Ymv(12), Ypi(12), Ypycc(12)

Dim Aij(12, 12) As Double

Dim i, j As Long

Dim Nsum As Long

Dim v, p As Long

Dim Nsys, Nov As Double

Dim Ain, Yin As Double

Dim Pi(12), Li(12), Mi(12)

'-------------------------- Исходные данные -----------------------------

Azsl = 0.007 'Erl/AL

Aslm = 0.0075 'Erl/AL

A_udel_vix_KP_ATS = 0.05

Aslm2 = 0.0015 '?Aycc?

Ni = Array(5000, 12790, 2790, 1300, 380, 770, 256, 2850, 1400, 6750, 6790, 512)

Ny = Array(1500, 2500, 30000)

Py = Array(0.46, 0.08, 0.46)

Delta = Array(10, 1#, 0.5)

S = Array(100, 0, 0)

nTP = Array(1, 3, 6.5)

n_rd = Array(1, 1, 2)

n_wr = Array(0, 0, 0.8)

tau_ob = 15

n_mirror_disks = 3

v_tr = 140

v_sz = 8

v_zn = 53

v_zp = 6

v_k = 64000

Lam_sz = 2

Poks = 0.2

Tau_pb = 0.01

Alpha_p = 0.2

v_pd = 1

t_SSP = 0.2

'--------------------------------------------------------------------------

'5 - Проверочный расчет числа МСЛ на ГТС

'5.1 - Определение интенсивностей нагрузок между АМТС и РАТС

'5.2 - Определение интенсивности средних нагрузок между существующимим и проектируемой РАТС

For i = 1 To 12

Ami(i) = Ni(i) * Azsl

Amv(i) = Ni(i) * Aslm

Api(i) = A_udel_vix_KP_ATS * Ni(i)

Apycc(i) = Aslm2 * Ni(i)

Prynt "Ami(" & i & ") = " & Ami(i) & " | "

Prynt "Amv(" & i & ") = " & Amv(i) & " | "

Prynt "Api(" & i & ") = " & Api(i) & " | "

Prynt "Apycc(" & i & ") = " & Apycc(i)

Nsum = Ni(i) + Nsum

Next

'Опредедение межстанционных нагрузок на ГТС

Prynt "Nc = " & Nsum

For i = 1 To 12

For j = 1 To 12

If i <> j Then

Aij(i, j) = Api(i) * (Ni(j) / Nsum)

Prynt Aij(i, j) & Chr(9)

Else

Prynt "- "

End If

Next

Prynt vbCrLf

Next

'5.3 - Расчет числа СЛ

For i = 1 To 12

Ymi(i) = 1.03 * Ami(i) + 0.29 * Sqr(Ami(i))

Ymv(i) = 1.03 * Amv(i) + 0.29 * Sqr(Amv(i))

Ypi(i) = 1.03 * Api(i) + 0.29 * Sqr(Api(i))

Ypycc(i) = 1.03 * Apycc(i) + 0.29 * Sqr(Apycc(i))

Prynt "Ymi(" & i & ") = " & Ymi(i) & " | "

Prynt "Ymv(" & i & ") = " & Ymv(i) & " | "

Prynt "Ypi(" & i & ") = " & Ypi(i) & " | "

Prynt "Ypycc(" & i & ") = " & Ypycc(i)

Next

'5.4 - Проверочные расчеты соответствия по транспортной сети

v = 455 + 437: p = 1920

Nsys = v / p

Nov = 2 * Nsys

Prynt "Nsys = " & Nsys & "; Nov = " & Nov

'5.5 - Распределение нагрузок при обслуживании вызовов к ИСС

For i = 1 To 12

Ain = Api(i) / 97.5

Yin = 1.03 * Ain + 0.29 * Sqr(Ain)

Prynt "Ain(" & i & ") = " & Ain & " Yin(" & i & ") = " & Yin

Next

'-----------------------------------------------------------

'6.1 - Анализ временных задержек в ИС

'T2 = (N+1) * Tccs7 + N * Troute

'6.2 - Задержки вызова услуги в телефонной сети

Lambda0 = 1

Dim Lambda(12) As Variant

LamSum = 0

For i = 1 To 12

Lambda(i) = Lambda0 * Ni(i)

LamSum = LamSum + Lambda(i)

Next

'L(i) = L(i) + Lij

L4 = L43 + L31 + L10

L3 = L31 + L10

L2 = L21 + L10

For i = 1 To 12

Pi(i) = Lambda(i) / LamSum

Lc = Lc + (Pi(i) * Li(i))

Mc = Mc + (Pi(i) * Mi(i))

Next

'Vc = ?

'TauL = Lc / Vc

'6.3 - Задержка на участке SSP - SCP

t_SSP = 0.2

'6.4 - Задержка сообщений в канале ОКС №7 при передаче от SSP к SCP

LamSum = 0

For i = 1 To 3

D = Ny(i) * Delta(i)

Prynt "Delta(" & i & ") = " & D

Lam(i) = D / 3600

Prynt "Lam(" & i & ") = " & Lam(i)

LamSum = LamSum + Lam(i)

Next

Prynt "LamSum = " & LamSum

For i = 1 To 3

Py(i) = Lam(i) / LamSum

n_TP_sum = n_TP_sum + (nTP(i) * Py(i))

Prynt "Py(" & i & ") = " & Py(i)

Next

Prynt "n_TP_sum = " & n_TP_sum

For i = 1 To 3

n_TP_avg = n_TP_avg + ((nTP(i) * Py(i) * S(i)) / 100)

Next

n_TP_avg = n_TP_avg + n_TP_sum

Prynt "n_TP_avg = " & n_TP_avg

Lam_TP = n_TP_avg * LamSum

Prynt "Lam_TP = " & Lam_TP

v_TP = 140

n_zn = v_TP / v_zn

Prynt "N_zn = " & n_zn

Tau_zn = (8 * v_zn) / v_k

Tau_sz = (8 * v_sz) / v_k

Tau_zp = (8 * v_zp) / v_k

Prynt "Tau_zn = " & Tau_zn

Prynt "Tau_sz = " & Tau_sz

Prynt "Tau_zp = " & Tau_zp

Tau_TP = Tau_zn * n_zn

Prynt "t_TP = " & Tau_TP

n_k = Round((Lam_TP * Tau_TP) / Poks) + 1

Prynt "n_k = " & n_k

Lam_TP_k = Lam_TP / n_k

Prynt "Lam_TP_k = " & Lam_TP_k

p1 = Lam_sz * Tau_sz

p2 = Lam_TP_k * Tau_TP

p3 = 1 - (p1 + p2)

Prynt "p1 = " & p1 & "; p2 = " & p2 & "; p3 = " & p3

'For i = 1 To 3

' sm = sm + (Lam(i) * Tau(i) ^ 2)

' Rk = Rk + p(i)

'Next

' Rk_1 = Rk - p(K)

' t_k = sm / (2 * (1 - Rk_1) * (1 - Rk))

'R1 = p1

t_szo = (p1 * Tau_sz + 2 * p2 * Tau_TP + p3 * Tau_zp) / (2 * (1 - R1))

t_tpo = (p1 * Tau_sz + 2 * p2 * Tau_TP + p3 * Tau_zp) / (2 * (1 - R1) * (1 - R2))

t_zpo = (p1 * Tau_sz + 2 * p2 * Tau_TP + p3 * Tau_zp) / (2 * (1 - R1) * (1 - R2) * (1 - R3))

Tau_TP = Tau_TP + t_tpo

Prynt "t_szo = " & t_szo

Prynt "t_tpo = " & t_tpo

Prynt "t_zpo = " & t_zpo

Prynt "t_tp = " & Tau_TP

'6.5 - Задержка обработки запросов на интеллектуальную услугу в ВС SCP

Tau_pb = 0.01

Kbs = 3

'Kbs = Vp / Vpb

'tau_pb = 1 / Vpb

'tau_p = 1 / Vp

tau_p = Tau_pb / Kbs

Prynt "tau_p = " & tau_p

For i = 1 To 3

n_write = n_write + (n_wr(i) * Py(i) / n_TP_sum)

n_read = n_read + (n_rd(i) * Py(i) / n_TP_sum)

Next

Prynt "n_read = " & n_read

Prynt "n_write = " & n_write

t_d = n_write * tau_ob + n_read * (tau_ob / n_mirror_disks)

t_d = t_d * 0.001

Prynt "t_d = " & t_d

p_D = Lam_TP * t_d

p_P = Lam_TP * tau_p

R_PD = p_P + p_D

Tau_PD = R_PD / Lam_TP

v_pd = 1

t_opd = (R_PD * Tau_PD * (1 + v_pd ^ 2)) / (2 * (1 - R_PD))

Prynt "p_D = " & p_D

Prynt "p_P = " & p_P

Prynt "R_PD = " & R_PD

Prynt "Tau_PD = " & Tau_PD

Prynt "t_opd = " & t_opd

t_SCP = t_opd + Tau_PD

Prynt "t_SCP = " & t_SCP

'6.6 - Выбор производительности процессорной системы SCP

t_ctr = 1: t_d = 0.129

t_pm = t_ctr - t_d

Kbs = Round(Lam_TP * Tau_pb / (Alpha_p * (t_ctr - t_d))) + 1

t_p = Tau_pb / Kbs

Prynt "t_pm = " & t_pm

Prynt "Kbs = " & Kbs

Prynt "t_p = " & t_p

'6.7 - Задержки времени обслуживания запроса на интеллектульную услугу на участке SSP - SCP

t_tp_gen = (2 * Tau_TP) + t_SCP + t_SSP

t_tp_gen = 0.05104

t_yp = t_tp_gen * n_TP_avg

Prynt "T_TP = " & t_tp_gen

Prynt "t_yp = " & t_yp

'6.8 - Задержки запросов на интеллектуальные услуги в выходных регистрах SSP

Betta = LamSum * t_yp

p_P = Betta / n_k

t_yo = (p_P * t_yp) / (1 - p_P)

t_y_gen = t_yo + t_yp

Prynt "Betta = " & Betta

Prynt "p_P = " & p_P

Prynt "t_yo = " & t_yo

Prynt "T_y = " & t_y_gen

End Sub

Sub Prynt(msg)

lstOut.AddItem msg

End Sub

Цели системы защиты

Цели, влияющие на защиту, вытекают из требований различных субъектов, а именно:

- подписчиков услуг и пользователей;

- провайдеров услуг и провайдеров сети;

- органов управления ИС.

К целям подписчиков услуг и пользователей услуг относятся аспекты, связанные с правильным функционированием и конфиденциальностью. Целью операторов сети и провайдеров услуг является получение хорошего годового дохода при работе в системе. У органов управления ИС существуют определенные требования, связанные с конфиденциальностью, хорошей защитой информации и инфраструктуры, ограничением использования криптографических методов и оправданностью действий [7].

Следующий перечень представляет примеры возможных целей вышеперечисленных субъектов, которые могут оказывать влияние на систему защиты (СЗ):

- доступность и правильное функционирование процессов сети, услуг и функций управления;

- правильная и поддающаяся проверке оплата без возможности мошенничества;

- доступность для входящих звонков;

- возможность и правильное функционирование исходящих звонков;

- сохранность и конфиденциальность всей хранимой или передаваемой информации;

- возможность анонимного использования услуги;

- безотказная работа всех процессов сети и всех действий управления;

- защита репутации (сохранность доверия всех клиентов и инвесторов);

- учитываемость (ведение журналов) всех действий;

- ПО, удовлетворяющее общим критериям сертификации.

Цели, перечисленные выше, могут быть уменьшены до одной или до комбинации следующих основных целей, касающихся услуг ИС или управления ИС:

- конфиденциальность данных;

- сохранность данных;

- учитываемость;

- доступность.

Для достижения поставленных целей необходимо предотвратить ряд угроз, рассмотренных ниже [6].

Потенциальные угрозы

Если система, ее элементы и линии связи недостаточно хорошо защищены, могут возникнуть следующие преднамеренные (нефизические угрозы).

Нелегальное проникновение в сеть (подлог) пользователя или системного элемента: объект может намеренно выступить в качестве другого объекта; это может послужить базой для возникновения других угроз, таких как несанкционированный доступ или подделка.

Несанкционированный доступ к элементам ИС: попытки объекта проникнуть в данные, что противоречит политике защиты [6].

Подслушивание на линиях связи: нарушение конфиденциальности, связанное с несанкционированным контролем сообщений.

Фальсификация информации: сохранность передаваемой информации подвергается опасности из-за несанкционированного удаления, вставки, модификации, переупорядочения, повторного проигрывания или задержки.

Отказ от подтверждения факта: объект, участвовавший в коммуникационном обмене, затем отказывается признать данный факт.

Подделывание: объект подделывает информацию и заявляет, что данная информация была получена от другого объекта или отправлена другому объекту [7].

Отказ от услуги: объект не в состоянии выполнить свою функцию или мешает другим объектам выполнить их функции.

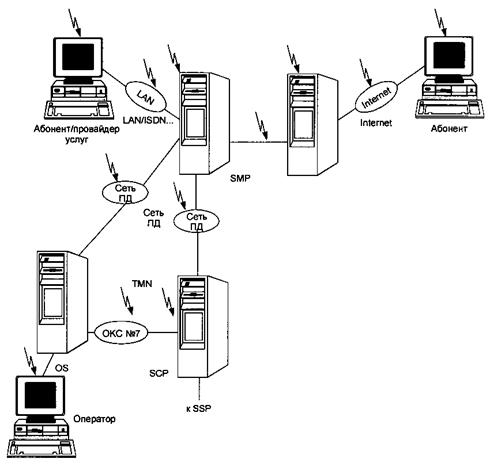

Данные угрозы относятся к элементам ИС, а также к линиям связи. Потенциальное расположение данных угроз показано, в качестве примера, на рисунок 8.2, что касается управления ИС, и на рисунке 8.3, что касается использования услуг ИС.

На рисунке 8.2 SMP (узел администрирования услуг), например, может быть напрямую связан через LAN или ISDN с подписчиками, провайдерами услуг или Web-сервером. В связи с этим, возникает угроза нелегального проникновения подписчика, провайдера услуг или Web-сервера, которые могут

Рисунок 8.2 - Потенциальные угрозы системы управления ИС

Рисунок 8.3 - Потенциальные угрозы для услуг использования ИС

получить доступ к данным SMP несанкционированным способом. Передаваемая информация может быть подслушана или модифицирована [7].

Подписчик может связаться через Интернет с Web-сервером для контроля своих услуг ИС. Поэтому, возникает угроза нелегального проникновения подписчика или данные этого подписчика могут быть подслушаны или модифицированы в Интернет. Сеть управления (TMN) ИС включает управление конфигурациями, ошибками и рабочими характеристиками. Если во время передачи аварийный сигнал, являющийся частью данных управления ошибками, модифицируется, возникает возможность отказа от услуг ИС. Несанкционированный доступ к данным управления конфигурациями может привести к модификации конфигурации ИС для того, чтобы подключить враждебный SMP.

Во многих существующих системах ИС используется только PIN для определения подлинности подписчика услуг ИС. Данная «слабая идентификация» является крайне ненадежной, поскольку велика вероятность подслушивания или замены PIN [13].

Нелегальное проникновение SCP в SSP может иметь опасные последствия, такие, как фальшивые звонки, неправильные счета на оплату или отказ в предоставлении услуг ИС.

Перед внедрением механизмов защиты против потенциальной угрозы, данная угроза должна быть тщательно изучена. Всегда необходимо учитывать:

Какова вероятность угрозы (вероятность возникновения)?

Каков потенциальный ущерб (влияние)?

Какова стоимость предотвращения угрозы посредством СЗ?

Вероятность возникновения и влияние можно подразделять по трем категориям: категория 1 - низкая, категория 2 - средняя, категория 3 - высокая. Риск является следствием вероятности возникновения и влияния.

Только если риск представляется высоким, а потенциальный ущерб превышает стоимость адекватного решения СЗ против данной угрозы, данное решение будет приведено в действие [7].

Риск потенциальной угрозы сильно зависит от конкретной реализации ИС, а также от индивидуальной услуги ИС и от реализаций механизмов защиты (например, PIN или сложная идентификация, расположение идентификации, ключевое управление и т.д.).

На практике риск может возникнуть при частых попытках нарушения защиты сети и ее злоумышленного использования. Поэтому, можно определить следующие угрозы, представляющие собой наиболее опасные варианты риска: нелегальное проникновение другого пользователя (особенно с точки зрения оплаты услуг!), подслушивание секретной информации (например, PIN), модификация данных пользователя.

Выбор механизмов защиты может зависеть от индивидуальной услуги ИС, ввода в работу системы ИС, физического окружения, в котором находятся элементы системы, а также от взаимного доверия и отношений между задействованными организациями. Однако общее решение должно быть принято в кратчайшие сроки [6].

Группы стандартизации, а также производители рассматривают данный вопрос с целью улучшения защищенности систем ИС. Несмотря на то, что многие модификации уже внедрены, например, безопасный доступ к SCP и SMP, новые услуги и новые концепции построения всегда требуют нового рассмотрения и оценки угроз, и если необходимо, дополнительных модификаций [7].

Требования к системе защиты

На основе определенных целей, описанных угроз и вариантов риска, функциональные требования к системе защиты представлены для тех элементов и соединений, потенциальный риск которых оценивается как наиболее высокий. Данные требования показаны в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Требования к системе защиты

| Для элементов ИС | Для линий связи |

| Подтверждение идентификации пользователя/подписчика (если возможно) | Гарантия конфиденциальности данных |

| Подтверждение идентификации коммуникационного партнера | Гарантия сохранности данных |

| Гарантия конфиденциальности данных | |

| Гарантия сохранности ПО и данных | |

| Не отказ от действий | |

| Определение попыток нарушения защиты |

В таблице 8.2 представлена зависимость между угрозами и функциональными требованиями к СЗ. Она составлена на основе результатов Группы защиты ETSI TMN.

Таблица 8.2 – Угрозы и требования к системе защиты

| Требование к системе защиты | Виды угроз | ||||||

| Угрозы элементам ИС | Угрозы во время передачи | ||||||

| Нелегальное проникнове-ние | Несанкциони-рованный доступ | Отказ подтвержде-ния | Мошенни-чество | Отказ от выполнения услуг | Подслушива- ние | Фальсифи-кация | |

| Подтверждение идентификации | + | + | + | + | + | ||

| Гарантия конфиденциаль- ности ХД | + | + | |||||

| Гарантия сохранности ХД и ПО | + | + | |||||

| Не отказ от действий | + | + | + | ||||

| Определение попыток нарушения защиты | + | ++ | + | + | + | + | + |

| Гарантия сохранности КД | + | ||||||

| Гарантия конфиденциаль-ности КД | + | ||||||

Примечание: ХД – хранимые данные; КД – коммуникационные данные

.

Анализ условий труда

Интеллектуальная платформа будет установлена в здании действующей телефонной станции АТС-23 в г. Кокшетау Акмолинской области. Город Кокшетау находится в не сейсмоопасной зоне.

Помещение, где будет располагаться станция находится на втором этаже здания и удовлетворяет требованиям организации производственного процесса.

Его достоинством являются уже готовая подводка кабеля и электропитания к оборудованию. Электрические показатели: напряжение питания от сети переменной сети 220 В, 50 Гц и 48 В постоянного тока. Условия окружающей среды (температура окружающей среды влажность) от минус 10 0С до плюс 45 0С, от 20% до 90% [24].

Объем и площадь производственного помещения, которые должны приходиться на каждого работающего по существующим санитарным нормам ГОСТ 12.1.005 - 88,- не менее 15 м3 и 4,5 м2 , в данном помещений саблюдается. План помещений представлен на рисунке 9.1.

Охарактеризуем выбранное нами оборудование является составной частью S-12 и по степени относятся к опасным по поражению электрическим током. S-12 имеет напряжения питания 48 В постоянного тока, а ЭПУ данной системы могут питаться от 220В или 320 В f=50 Гц.

Рабочие места ИТР пространственно разделена на 3 блока: монитор, клавиатура и системный блок. В системном блоке используются значения напряжения 12 В и 5 В, но в первичной сети оборудования - от сети общего пользования до первичной обмотки трансформатора напряжение составляет 220 В.

Здание представляет собой двухэтажный дом, размеры которого следующие: длина 25,0 м ширина 14,0 м (рисунок 9.1)

Вопросы по электробезопасности

Нормы и правила проектирования заземляющих устройств.

Заземляющие устройства в установках связи различают рабочие, рабоче-защитные, защитные, линейно-защитные и измерительные.

Рабочее заземляющее устройство предназначено для соединения с землей аппаратуры проводной связи и радиотехнических устройств для использования земли в качестве одного из проводов электрической цепи.

Защитным заземляющим устройством называют устройство, предназначенное для соединения с землей оборудования, которое нормально не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением при повреждении изоляции токоведущих проводов. Защитные заземляющие устройства выравнивают потенциал металлических частей оборудования с потенциалом 'земли и тем самым обеспечивают защиту обслуживающего персонала и аппаратуры от возникновения на них опасной разности потенциалов по отношению к земле. К защитному заземлению подсоединяют один из полюсов батареи связи для защиты от переходных токов в случае нарушения изоляции проводки абонентских пар.

Рабоче-защитное устройство служит одновременно как рабочим, так и защитным заземляющим устройством.

Линейно-защитное заземляющее устройство обеспечивает заземление металлических оболочек кабеля и бронепокровов по трассе кабеля и на станциях, куда подходят кабельные линии, а также на воздушных линиях для заземления молниеотводов, тросов, металлических оболочек, брони кабеля и т. д. В ряде случаев допускается объединять защитное и линейно-защитное устройства. Такое заземляющее устройство называют объединенным защитным [23].

Измерительное заземляющее устройство предназначено для контрольных измерений сопротивлений рабочего, защитного и рабоче-защитного заземляющих устройств.

Нормы и правила проектирования заземляющих устройств.

В узле связи, АТС к рабоче-защитному или защитному заземляющему устройству при помощи заземляющих проводов кратчайшим путем должны быть (подключены: один из полюсов электропитающей установки связи (« + » или «—»); сигнальные цепи реле соединительных линий аналоговых АТС и МТС; цепи телеграфной аппаратуры, если земля используется в качестве одного из проводов электрической цепи; полюсы блоков дистанционного питания (ДП) стоек СДП-К-60п при питании НУП-ов по схеме «провод — земля»; контакты блокирующих устройств; металлические части стативного и коммутаторного оборудования и стоек ЛАЗов; экраны аппаратуры и кабелей; металлические оболочки кабелей; элементы схем защиты; молниеотводы; металлические части силового оборудования (щиты и панели для ввода и распределения переменного тока, щиты и шкафы питающей установки, щит автоматики и корпус дизель-генератора резервной электростанции) [24].

К защитному заземляющему устройству должны быть подключены: каркасы релейных стативов, секции табло пульта-манипулятора, пульта диспетчера; стенд для проверки блоков; металлические оболочки кабелей связи, элементы схем защиты, молниеотводы; кабель-росты, кабельные шкафы, конструкции для прокладки кабелей в подполье; каркасы аппаратуры станционной связи; заземляющая проводка станционной и подвижной радиосвязи; полюсы источников постоянного тока для устройств связи; металлические части силового оборудования (щит выключения питания, кожуха силовых трансформаторов ТС, каркасы панелей питающей установки, щит автоматики и корпус дизель-генератора резервной электростанции).

Кроме того, к защитному и рабоче-защитному заземлению в узлах связи должны быть присоединены металлические трубопроводы водопровода и центрального отопления, арматура зданий и другие металлические конструкции внутри здания, за исключением трубопроводов горючих и взрывоопасных смесей, канализации, центрального отопления и бытового водопровода расположенных вне здания узла связи; провод нейтрали обмоток трансформаторов силовой трансформаторной подстанции и собственной резервной электростанции, питающей оборудование узла связи. При этом заземляющее устройство для трансформаторной подстанции может быть общим если трансформаторная подстанция расположена на территории узла связи. При совмещении в одном здании ОУП и АТС к рабоче-защитному или защитному заземляющему устройству подключают все устройства и цепи указанные выше.

Сопротивление заземляющих устройств узла связи должно соответствовать нормам для всех подключаемых устройств, в том числе для трансформаторной подстанции и резервной электростанции, питающих оборудование узла связи. Нормы сопротивления заземляющих устройств для ОП, ОУПов, НУПов приведены в таблице III.1 [24].

Нормируются и сопротивления заземляющих устройств для телефонных станций местной и междугородной связи, телеграфных станций.

Сооружение заземляющих устройств. Ввод и проводка заземления Конструкция заземляющих устройств.

Заземляющие устройства состоят из вертикальных заземлителей и соединяющих их горизонтальных полос (горизонтальных заземлителей). Вертикальные заземлители изготовляют из уголковой стали или из прутка диаметром от 12 до 20 мм. Вертикальные заземлители соединяют между собой при помощи сварки стальной полосой. При расположении заземлителей многорядными контурами последние соединяют между собой перемычками из такой же полосы [23].

Заземлители из прутка диаметром 12 мм и длиной до 10 м целесообразно погружать в землю перазрезными посредством ввертывания. Для ввертывания используют переносные вращательные станки, электрические сверлилки, электродрели с редукторной приставкой. Можно также применять двигатель от пилы «Дружба» и т. д. Для облегчения ввертывания конец прутка специальным образом видоизменяется. Заземлители из прутка диаметром 20 мм, длиной 10 и 15м делают из секций по 1,5—2,5 м. Для забивки используют вибромолот типа ВМ-2. Секции соединяют сваркой с помощью отрезка уголка. На верхний конец секции надевают съемный боек, предохраняющий при забивании торец секции от расплющивания.

Для уменьшения сопротивления заземляющих устройств при большом удельном сопротивлении грунта р производят обработку грунта поваренной солью, заполняют котлован грунтом-заполнителем или делают выносные заземления.

При обработке грунта поваренной солью в месте забивки электрода вырывают котлован глубиной 2,7 м, диаметром 0,8—1,0м или сечением 1x1 м2. В котлован укладывают поочередно толстые слои грунта и более тонкие поваренной соли. Слои смачивают водой и утрамбовывают. Расход соли принят 50 кг на электрод. В качестве грунта-заполнителя могут быть применены глина, торф, чернозем, суглинок, шлак и т, д. Обрабатывают солью только пространство, окружающее вертикальный электрод, но не траншеи для соединительной полосы. Так как соль со временем вымывается, то срок действия обработки грунта ограничен и через 2-4 года ее приходится повторять [23].

Котлованы с грунтом-заполнителем делают диаметром 2 м и глубиной, равной длине вертикального заземлителя. В качестве грунта-заполнителя может быть применен любой грунт, имеющий удельное сопротивление в 5-10 раз меньше удельного сопротивления основного грунта. Например, если заземление устраивают в песчаном или каменистом грунте, то заполнителями могут быть глина, торф, чернозем, суглинок, кокс, шлак и т. п.

В скальных и других грунтах, где рытье отдельных котлованов невозможно, следует при помощи взрывных работ сделать один общий котлован для всего контура заземления. Размеры котлована зависят от количества заземлителей.

При устройстве заземлений в тяжелых грунтах с грунтом-заполнителем Ррасч определяется по формуле:

Ррасч =р/К (9.1)

где К - коэффициент вертикальных заземлителей.

Значение коэффициента к для вертикальных заземлителей из угловой стали 50х50x5 длиной 2,5 м при размещении их в котлованах диаметром 2 и 4 м приведено в таблице III.3 [24].

Выносные заземления устраивают в местах с грунтом, имеющим значительно меньшее удельное сопротивление, чем в месте нахождения объекта, например в водоемах (прудах, озерах, реках), не промерзающих до дна.

Сопротивление соединительной линии (кабельной или воздушной) для выносных заземлений не должно превышать 10 % номинального сопротивления заземления. Для подземной соединительной линии рекомендуется одножильный кабель марки АВВБ. Сопротивление алюминиевой жилы такого кабеля 30 Ом-мм2/км.

Для воздушной подвески рекомендуется стале-алюминиевый провод марки АС, сопротивление которого 32 Ом-мм2/км.

При выборе конструкций заземляющих устройств рекомендуется применять устройство заземлений, из прутковых вертикальных заземлителей диаметром 12 мм, длиной 5м. В стесненных территориальных условиях, а также в местах с удельным сопротивлением грунтов р выше 300 Ом-м, кроме скальных грунтов и районов вечной мерзлоты, выполняют устройство заземлений из прутковых вертикальных заземлителей длиной 10 или 15 м. Длину прутковых заземлителей определяют в зависимости от нахождения грунтовых вод. Длина заземлителя должна быть выбрана таким образом, чтобы нижний конец его находился ниже на 0,5 м нижнего уровня грунтовых вод. В этом случае удельное сопротивление грунтов, определенное по таблицам в зависимости от геологических данных, уменьшают в 2,5 раза [24].

В скальных грунтах рекомендуется применять уголковые вертикальные заземлители длиной 2,5 м, помещаемые в котлованы с грунтом-заполнителем или выносные заземления.

Заземляющие устройства различного назначения на площадке технического здания размещают исходя из условий их удобного расположения на местности и исключения взаимного влияния между ними.

Рекомендуется основное заземляющее устройство располагать по периметру здания и выполнять его одновременно со строительными работами по установке фундаментов до засыпки котлованов. При расположении заземляющих устройств на прилегающих к служебным объектам площадках вертикальные заземлители могут быть расположены в ряд, по контуру или в виде многорядных контуров. Расположение заземлителей в ряд является преимущественным, так как при таком расположении коэффициент использования заземлителей лучше, чем при расположении их по контуру. Расстояние между отдельными неизолированными частями разных заземляющих устройств на участке до ввода в здание не должно быть менее 20 м [24].

Внутренняя проводка заземления.

Для заземления стативов, стоек и других металлоконструкций АТС, УАК, МЦК (АМТС) , станции ПД необходима прокладка от щитка трех земель или от общей шины в выпрямительной неизолированной стальной нетоковедущей шины из полосовой стали сечением 4x25 мм. Вдоль рядов аппаратуры прокладывают рядовые шины из стальной ленты сечением 4х16 мм, а отводы к аппаратуре выполняют кабелем АПВ 4.

Последовательное включение в заземляющую цепь каркасов или иных металлоконструкций не допускается. Все соединения стальных шин между собой выполняют при помощи сварки. В технологических помещениях шинная проводка проходит по кабель-ростам.

Для заземления каркасов, аппаратуры, питаемой от сети переменного тока, используют третью жилу питающей проводки, которую подключают к нулевой фазе в выпрямительной на щите ввода переменного тока.

Заземляющие шины прокладывают открыто: в сухих помещениях - непосредственно по стенам, в котельной - на расстоянии от стен не менее 10 мм, в аппаратной - в каналах под съемными щитами, в коридорах - по стенам ниже подшивного потолка. В релейной заземляющую шину прокладывают по стене на высоте 2,7-3,0 м от пола. У каждого ряда по шине по количеству стативов в ряду приваривают болты МВх40 с шагом 60 мм.

Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть окрашены в черный цвет. Допускается окраска открытых заземляющих проводников в иные цвета в соответствии с оформлением помещения, но при этом они должны иметь в местах присоединений и ответвлений не менее чем две полосы черного цвета на расстоянии 150 мм друг от друга.

Для заземления каркасов однофазных электроприемников используют третью жилу питающей проводки. Заземление светильников 220 В выполняют присоединением арматуры к нулевому проводу групповой сети непосредственно в светильнике, а в помещениях аккумуляторной, кислотной и шлюзе заземление светильников выполняют отдельной жилой (третьей) в питающем кабеле [23].

Производственное освещение

Нормирование освещения.

Основной целью нормирования освещения является обеспечение единого подхода в осуществлении оптимальных условий работы зрения и достижение необходимой видимости объектов различения. С целью получения требуемого уровня видимости установлены нормативы освещенности для зрительных работ разной точности. Чем меньше размер объекта, его контраст с фоном и коэффициент отражения освещаемой поверхности, тем больше должна быть освещенность.

Основным нормативным документом, регламентирующим требования к освещению, являются строительные нормы и правила по проектированию естественного и искусственного освещения (СНиП П-4-79). В этом документе объединены все требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению.

По назначению освещение можно разделить на четыре основные группы: освещение производственных и вспомогательных помещений промышленных предприятий; освещение промышленных площадок предприятий и мест производства работ, расположенных вне зданий; освещение общественных и жилых зданий; освещение улиц, дорог и площадей населенных пунктов [24].

Основное требование к освещению производственных помещений заключается в создании условий освещения на рабочем месте, обеспечивающих необходимый уровень видимости объекта различия при выполнении различных технологических операций. Для освещения объектов второй группы предъявляются аналогичные характерные требования, но уровни количественных и качественных показателей более низкие. Освещение объектов третьей группы должно удовлетворять художественно-эстетическим требованиям. Требования к освещению объектов четвертой группы определяются особенностями зрительной работы водителей транспорта, которые должны различать объекты сравнительно больших угловых размеров в ограниченное время [25].

Согласно СНиП П-4-79 все помещения по условиям зрительной работы разделены на четыре группы. Основные помещения телекоммуникаций относятся к 1-группе.

Нормативы, установленные СНиП Н-4-79, предусматривают преимущественное использование газоразрядных ламп.

При невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования газоразрядных ламп допускается применение ламп накаливания. Нормируемая освещенность, в этом случае, снижается по шкале освещенности, имеющей следующие ступени в лк: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 7; 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

В зависимости от условий, осложняющих или, наоборот, облегчающих зрительную работу, характеризуемых повышенной вероятностью травматизма или улучшенными санитарно-гигиеническими условиями, нормативы освещенности могут быть, соответственно, повышены или понижены на одну ступень. Например, освещенность повышается на одну ступень, когда напряженная зрительная работа, характерная для I-IV разрядов, выполняется в течение всего рабочего дня (таблица 2.1) [25].

Естественное освещение.

Естественное освещение необходимо во всех помещениях, предназначенных для постоянного пребывания людей. Без такого освещения СниП II-4-79 разрешает проектировать: конференц-залы и залы заседаний, выставочные залы, раздевалки бань, душевые, гардеробные, коридоры, проходы и т.п.

В таблице 2.1 (графы 9-14) приведены нормы естественного и совмещенного освещения, которые нормируются коэффициентом естественной освещенности (КЕО), определяемым отношением естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения Евн к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности Енар [25].

(9.15)

(9.15)

Естественное освещение подразделяется на боковое (светопроемы - окна, расположенные в стене помещения), верхнее (светопроемы -фонари, расположенные на крыше здания) и комбинированное (боковое + верхнее).

При одностороннем боковом естественном освещении нормируется минимальное значение КЕО в точке, расположенной на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов и на высоте условной рабочей поверхности (0,8 м от пола) или на уровне пола. При двухстороннем симметричном боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО в точке, расположенной посередине помещения на высоте условной рабочей поверхности или пола. При верхнем и комбинированном естественном освещении нормируется среднее значение КЕО в точках, расположенных на расстоянии 1 м от поверхностей стен и перегородок, на уровне условной рабочей поверхности или пола.

Норматив КЕО зависит от пояса светового климата. В СниП 11-4-79 приведена карта светового климата стран СНГ. Согласно карте, вся территория стран СНГ разделена на пять поясов светового климата. В таблице 2.1 представлены нормативы КЕО для третьего пояса светового климата енш. Нормируемые значения КЕО для I, II, IV и V поясов светового климата определяются по формуле [25]:

(8.16)