Тема №16: «Водяные теплые полы».

Продолжительность занятия: 2 часа

Учебные вопросы:

1. Система напольного отопления – водяной теплый пол

2. Использование легких «сухих» теплых полов для комфортного отопления

3. Основные правила монтажа водяных теплых полов

4. Расчет водяных полов

Содержание учебного материала:

Пример.

Дано: Температура теплоносителя на входе в отопительный контур +50°C, ∆t = 10°C

Определить: Расчетную температуру теплоносителя

Решение: Температура на выходе контура составляет 40°С.

Расчетная температура составит:

tр = (50 + 40)/2 = 45°С

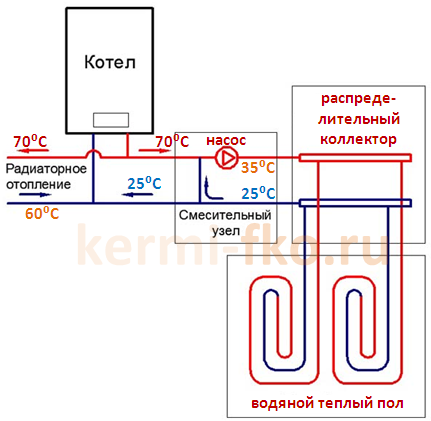

В гибридных схемах отопления в целях приведения температуры теплоносителя из системы теплоснабжения (90/70°С) к необходимой температуре теплых полов (50/45°С) должен быть установлен насосно-смесительный узел. В нем теплоноситель из обратного трубопровода теплых полов смешивается с теплоносителем из системы теплоснабжения, обретая температуру, необходимую для подачи в трубопровод теплых полов (рис.9).

При этом в отопительные приборы теплоноситель поступает, так как есть: не меняя свои рабочие параметры (90/70°С).

Смесительным элементом в насосно-смесительных узлах чаще всего выступает трехходовой электромеханический клапан. Таким образом, теплые полы в гибридной схеме отопления образуют самостоятельный циркуляционный контур с насосом. Подключение к насосу нескольких отдельных контуров осуществляется посредством коллекторов.

«Отопительный» теплый пол, помимо функции обеспечения комфорта, несет в себе еще и функцию полноценного отопления. В этом случае, для компенсации теплопотерь помещения, температура теплоносителя теплых полов должна меняться автоматически в зависимости от изменений температуры на улице. Такое регулирование называется климатическим или погодозависимым.

Разница между «отопительным» и «комфортным» теплым полом достаточна велика. Начиная с того, что используется разное регулирующее оборудование автоматики, действуют разные теплоизоляционные требования, принципиально разный расход греющих труб, и как следствие, увеличение размеров распределительных коллекторов, коллекторных шкафов, пересчет циркуляционных насосов.

И технически и экономически это две разных технологии, следовательно, определяться с видом теплого пола нужно на этапе проектирования, потому что в процессе эксплуатации сделать «отопительный» теплый пол из «комфортного» будет невозможно.

а) Принцип работы насосно – смесительного узла теплых полов

б) автоматика комфортного теплого пола без контроллера

в) автоматика отопительного теплого пола с погодозависимым контроллером

Рис.9. Подключение теплых полов к системе теплоснабжения через насосно - смесительный узел и автоматика теплых полов

Насосно-смесительные узлы теплых полов делятся на типы:

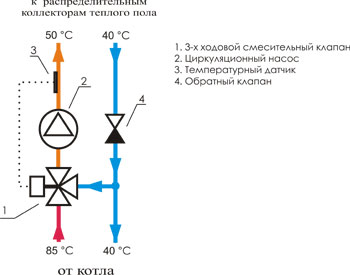

· Последовательного смешивания (рис.10)

· Параллельного смешивания (рис.11)

Конструкция и работа узла хорошо согласуется с работой такого источника теплоснабжения как тепловой пункт, подключенный к тепловым сетям. На выходе данного узла вода имеет относительно низкую положительную температуру, которая требуется тепловому пункту, связанному с городскими тепловыми сетями. Как известно, городские тепловые сети не переносят завышение температуры обратной воды.

Смесительный узел монтируется с любой стороны коллектора смесителем вверх или вниз. Смесительный узел универсален и может быть подключен как справа, так и слева к любому коллектору, как подачей вверх, так и вниз - в зависимости от ситуации. Малые размеры позволяют поместить его даже в коллекторном шкафу. Узел и коллектор желательно присоединить разъемными деталями (кранами или фитингами) - на случай легкого промывания или заполнения системы теплого пола.

Чтобы смесительный узел теплого пола работал максимально эффективно, температура теплоносителя должна быть больше на 15 ºC, чем заданная температура на подаче в водяной теплый пол.

Максимальная мощность такого рода компактных смесительных узлов достигает 15 кВт, что эквивалентно обогреваемой площади 150 м2.

Такая схема хорошо подходит для работы в связке с отопительным котлом, т.к. позволяет возвращать в котел теплоноситель с более высокой температурой, чем схема последовательного смешивания. Это благотворно влияет на ресурс котла, т.к. исключает низкотемпературную коррозию теплообменника.

Байпас с перепускным клапаном исключает опасность работы насоса без протока воды, обеспечивая минимальный расход насоса даже при всех закрытых терморегулирующими вентилями контурах теплого пола. Дело в том, что насос с «мокрым ротором» охлаждается теплоносителем (водой) и без протока воды он может перегреться и выйти из строя.

Работает узел по принципу регулирования подмесом через трехходовой термостатический клапан. Установка желаемой температуры подачи выполняется вручную на термостатическом клапане, работающем по принципу пропорционального регулятора. Диапазон температур подачи теплоносителя 30…50 °С.

Теплые полы в многоэтажных зданиях нельзя подключать к стоякам и распределительным коллекторам обычных систем водяного радиаторного (конвекторного) отопления, т.к. это приведет к разбалансировке систем и нарушениям в их работе.

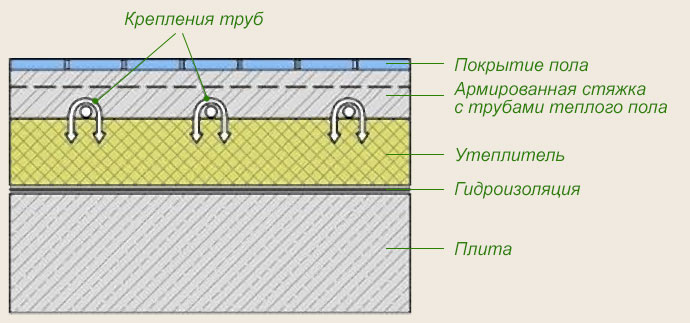

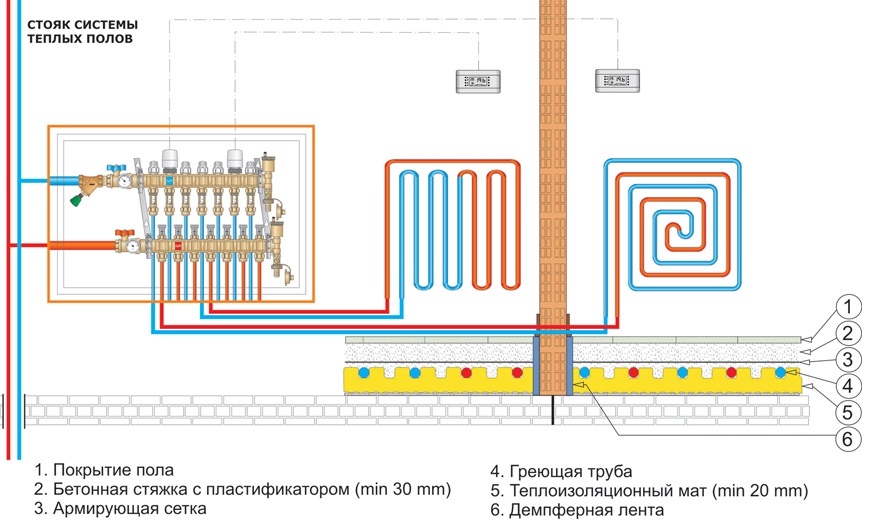

Подготовка поверхности

· Поверхность бетонного основания пола (плиту перекрытия) необходимо очистить от мусора и оценить горизонтальность поверхности. Идеально ровная поверхность не нужна, но если один край комнаты ниже другого на 10 мм, то - произвести работы по его выравниванию с помощью выравнивающей стяжки. Если этого не сделать, то возможны следующие неприятности:

v завоздушивание труб в процессе запуска и работы теплых полов, с увеличением их гидравлического сопротивления и снижением теплоотдачи

v неравномерный нагрев пола из-за того, что основная стяжка, в которой будут находиться трубы, получится различной толщины.

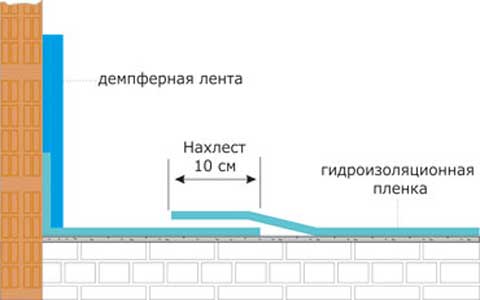

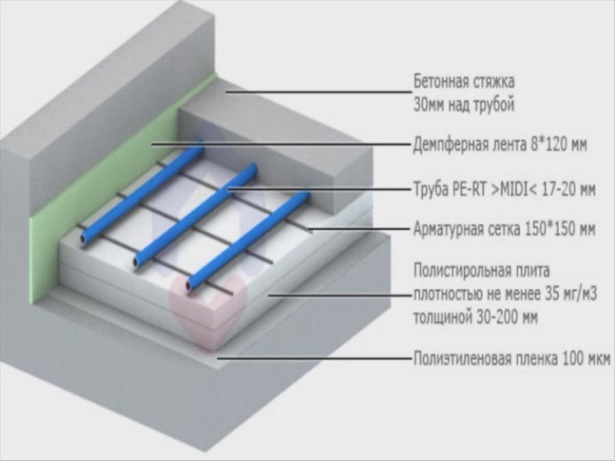

· После того, как пол будет выровнен, на его поверхности разложить тонкую гидроизоляционную полиэтиленовую пленку толщиной 100 мкм и более. Делается это для того, чтобы будущий пол и, в первую очередь, теплоизоляция, не впитывал в себя влагу, проникающую через перекрытия с нижних уровней (этажей) дома. А при протечках в отапливаемом помещении – защитить строительные конструкции здания от сырости, коррозии или гниения. Пленку соединяют внахлест и проклеивают липкой лентой. Края пленки выводят и крепят на стены.

· По всему периметру комнаты на подготовленные к чистовой отделке стены, дверные коробки и т.п. наклеить специальную краевую (рантовую) демпферную ленту, которая будет гасить вибрации пола, и компенсировать тепловое расширение песчано-цементной стяжки, оберегая пол от разрушения. По конструкции лента напоминает скотч и поэтому легко приклеивается. Она изготавливается из вспененного полиэтилена толщиной не менее 6 мм и шириной 120-180 мм. Высоты ленты обычно вполне хватает, чтобы перекрыть не только слой теплоизоляции, но и слой стяжки пола. Лента должна выступать над полом не менее, чем на 20 мм. Демпферная лента имеет «фартук» из полиэтиленовой пленки. Им нужно накрыть стык между теплоизоляционной плитой и демпферной лентой, чтобы туда не затекал бетон при заливке стяжки.

Укладка теплоизоляции

· Теплоизоляция необходима, чтобы производимое тепло поступало исключительно в обогреваемое помещение и не тратилось понапрасну. Кроме того, изоляция пола защищает от ударного шума в помещении (стука шагов по полу и т.п.) и обеспечивает звукоизоляцию межэтажных перекрытий.

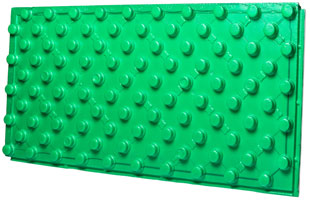

· Для теплоизоляции теплых полов следует выбирать качественные влагостойкие, химически и биологически стойкие, плотные, упругие и механически прочные материалы с высокими теплоизолирующими и звукоизолирующими свойствами, которые при нагревании не выделяют вредных веществ. В качестве утеплителя для пола подходят следующие теплоизоляционные материалы: экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, минеральная вата, техническая пробка и т.д. Но правильный выбор своевременного инженера – это профильные теплоизоляционные плиты для водяных теплых полов, у которых одна из сторон пенополистирольных плит имеет гидроизоляционное покрытие с выступами-замками, между которыми удобно прокладываются и фиксируются греющие трубы теплых полов.

· При выборе теплоизоляции стоит помнить, что материалы по-разному реагируют на влагу. Некоторые из них при увлажнении теряет свои теплоизолирующие свойства, резко увеличивая коэффициент теплопроводности. Поэтому во влажных помещениях пенополистирол, например, будет предпочтительнее минеральной ваты. Но в то же время минеральная вата обладает более высокими звукопоглощающими свойствами.

· Теплоизоляция укладывается на гидроизоляционную пленку. Толщина слоя теплоизоляции может составлять от нескольких сантиметров (в случае, если снизу находится отапливаемое помещение) и до десятка сантиметров (на нижних уровнях домов, находящихся в холодных широтах).

· Если теплоизоляция не имеет гидрофобного покрытия, то для защиты ее от увлажнения при заливке раствором цементно-песчаной стяжки необходимо поверх слоя теплоизоляции выполнить еще один дополнительный слой гидроизоляционной пленки.

· Теплоизоляция укладывается по всей площади помещения с теплыми полами независимо от того на каких участках укладываются греющие трубы.

|

|

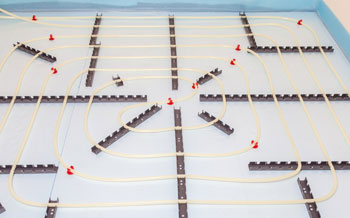

Укладка труб

· Когда слой теплоизоляции готов, можно приступать к укладке труб. Для равномерной теплоотдачи трубы теплого пола следует укладывать параллельно друг другу.

· Крепеж трубы может осуществляться несколькими способами. Так, например, на слой теплоизоляции можно уложить арматурную сетку, к которой при помощи проволоки будет прикреплена труба. Помимо удобного способа разметки, арматурная сетка является еще и армирующим элементом будущей стяжки. В продаже можно найти всевозможные специальные клипсы и крепежные ленты, которые будут удерживать трубу на слое теплоизоляции. Крепление трубы производят с шагом около 1 м. В случае применения самого легкодоступного - проволочного способа крепления - необходимо помнить о создании небольшого зазора в проволочном хомуте. Так как наглухо притянутая при помощи проволоки труба через несколько лет может достаточно сильно деформироваться. Происходит это из-за различного теплового расширения трубы и металлической проволоки

· При протекании через трубы горячая вода отдает часть своей энергии окружающему пространству, в результате чего происходит падение температуры воды по длине трубы. Поэтому, для того чтобы одна часть комнаты не обогревалась сильнее другой, необходимо соблюдать некоторые правила укладки труб.

· Во-первых, длина трубы оптимальным диаметром 20 мм уложенного контура не должна превышать 120 м. Рекомендуемое значение – до 60 м. Если в это расстояние уложиться нельзя, необходимо укладывать несколько контуров в помещении. Именно для этого и устанавливается коллекторный узел. Если в комнате получается два контура, необходимо покупать коллектор с двумя выходами, три контура – с тремя, и т.д. При этом длины всех петель, подключенных к одному коллектору должны быть примерно одинаковыми.

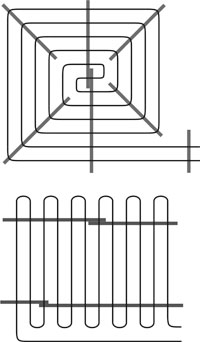

Во-вторых, для того чтобы компенсировать потери тепла существуют разные способы укладки труб:

v Параллельный способ подразумевает укладку труб друг за другом в виде змейки. При этом самая большая температура будет находиться в начале трубы, поэтому укладку лучше всего начинать со стороны окон или стен, которые выходят наружу дома. Этот способ укладки достаточно хорошо подходит для большинства помещений небольшой или средней площади.

v При спиральной укладке подающие и возвратные части трубы находятся параллельно друг другу, поэтому охлаждение одной из труб, компенсируется нагревом соседней. Этот способ укладки обычно применяется в помещениях с большой площадью или в местах с повышенным теплопотреблением.

· Расстояние от края трубы до ближайшей стены не должно составлять менее 5 см. Другими словами труба не должна примыкать к стене.

· При укладке обычно используются полиэтиленовые, полипропиленовые или металлопластиковые трубы. Если впоследствии вы решите использовать в качестве переносчика тепла незамерзающие жидкости, то предпочтение следует отдать полипропиленовым вариантам, так как они более стойки к агрессивным средам.

· Трубы чаще всего поставляется в виде бухт. Нельзя вытягивать трубу из бухты виток за витком. Необходимо разматывать постепенно ее по мере укладки и закрепления на полу. Все изгибы производятся аккуратно с соблюдением ограничения на минимально возможный радиус. Чаще всего у полиэтиленовых труб этот радиус равняется 6-ти диаметрам трубы.

· Если слишком пережать полиэтиленовую трубу, то на изгибе может появиться белесая полоса. Это значит, что материал начал резко растягиваться и образовался залом. Трубы с такими дефектами нельзя укладывать в теплый пол из-за возрастающих рисков прорыва в этом месте.

· Концы труб, которые подводятся к коллектору, при необходимости прокладываются через стены и заключаются в утеплитель из вспененного полиэтилена.

· Монтаж трубы выполняется следующим образом: один конец трубы закрепляют в подающий коллектор и начинают укладку контура. При этом желательно чтобы каждая петля была уложена цельным куском трубы, так как дополнительные соединения увеличивают риск протечек. После того как труба уложена, оставшийся конец подключают к возвратному коллектору.

· После укладки труб следует выполнить исполнительную схему, где указать точную привязку осей труб. Это необходимо, чтобы при дальнейших работах не повредить трубу. Для крепления строительных конструкций к полу, в стяжке нужно устанавливать пробки, дюбели или закладные детали.

Пуск теплого пола

· После полного затвердевания стяжки можно запускать теплый пол в работу.

Основная задача при запуске - удаление остаточного воздуха из ветвей и прогрев пола.

· В системе теплого пола устанавливают давление на 15% превышающее рабочее. После этого включают насосы на малой скорости. Затем вручную клапанами перекрывают все ветви, оставляя открытой одну, и добиваются ее полного обезвоздушивания.

· Таким образом «продавливают» каждую из ветвей. Эту операцию необходимо проделывать несколько раз в течение нескольких дней, так как невозможно сразу выгнать воздух из достаточно длинных ветвей.

· Начинать прогрев теплого пола следует с температуры 20-25°C, ежедневно увеличивая ее на 5°C, вплоть до достижения проектной температуры.

Напольные покрытия

· Самым лучшим вариантом покрытия для теплого пола будет использование каменной или кафельной (керамической, керамогранитной) плитки, так как она обладает высокой теплопроводностью.

· В случае укладки деревянного или ламинированного паркета необходимо покупать только те модели, которые сочетаются с теплыми полами (см. знаки допустимости работы покрытий вместе с теплыми полами).

· Напольное покрытие является дополнительным слоем, влияющим на теплопередачу. Поэтому необходимо, чтобы величина теплового сопротивления материала не превышала допустимого значения - 0,15 м2К/Вт.

· Также следует поддерживать температуру поверхности паркетной планки или ламинатной доски с максимально допустимым значением 26°C, а нижнего слоя напольного покрытия – не выше 40°С. Если температура будет выше приведенных значений, то это приведет к растрескиванию и деформации паркетных планок или ламинатных досок.

· Паркетная доска – материал, который характеризуется высоким уровнем чувствительности к температуре и влажности воздуха. Поэтому под воздействием подогрева, может возникнуть повреждение (рассыхание) либо деформация (вспучивание) пола. Укладка должна производиться исключительно плавающим методом. Это позволит «дышать» и «двигаться» напольному покрытию при изменении внешних условий.

· Ковролин и ковровые покрытия будут действовать как теплоизолятор, поэтому к укладке на теплые полы не годятся. Как исключение допускается укладка ковролина толщиной до 10 мм, при этом придется увеличить температуру воды на 4-5 °C, что увеличит энергозатраты на отопление на 15-25%.

Управление температурой

· Управление температурой воздуха в помещении, как и температурой самого теплого пола, осуществляется при помощи автоматики, которая состоит из двух основных блоков. Первый – это специальный электромеханический вентиль. Устанавливается он на коллекторе и работает на открытие или закрытие по команде терморегулятора, регулируя, таким образом, поток горячей воды в трубах. Второй – это электронный терморегулятор, который крепится на внутренней стене обогреваемого помещения. Его основная задача – управление вентилем, исходя из заложенных в него установок. Терморегулятор помимо собственного встроенного датчика температуры, может оснащаться и выносным датчиком температуры пола, который монтируется в стяжку.

· На коллекторах теплых полов помимо электромеханических вентилей должны быть установлены регуляторы расхода. Регуляторы расхода необходимы для того, чтобы обеспечить нескольким гидравлическим ветвям теплого пола заданное распределение теплоносителя.

На практике даже петли равной тепловой мощности (при одинаковом расходе теплоносителя) могут иметь разную длину трубопроводов. Такое случается из-за того, что распределительный щит теплых полов установлен не в центре тепловых нагрузок, или потому, что помещения с одинаковыми тепловыми потерями имеют разную площадь пола. Соответственно, на выходе длинной и короткой петли даже при одинаковом расходе теплоносителя будут получены разные значения температуры обратного теплоносителя. Следовательно, помещение, в котором лежит более длинная труба, недополучит необходимое ей тепло и в нем может быть прохладно. И наоборот, помещение с короткой трубой может перегреваться. Наличие регуляторов расхода на коллекторах теплого пола гарантирует, что количество тепла, отведенное на теплый пол, будет распределено по помещениям пропорционально их потребностям, и по дому тепло «растечется» равномерно.

· При реализации проекта отопления, в разделе «Теплый пол» всегда указываются следующие данные: количество контуров теплого пола, их длина и расход теплоносителя по каждому контуру в л/мин. Если монтаж и настройка выполнены строго по проекту, то температура обратной воды по всем контурам должна быть одинаковой. Если это не так, то необходимо регуляторами расхода добиться нужного результата.

· Существует два типа регуляторов расхода. Первый - поплавкового типа (ротаметр). Он представляет собой прозрачный стаканчик с нанесенными значениями расхода от 1 до 5 л/мин и внутри него плавает красный поплавок. Это очень удобно, так как в одном устройстве находятся регулятор и измеритель расхода. Но, как всегда есть недостатки. Во-первых, необходимо делать проект, чтобы знать какие расходы выставлять, во-вторых, через месяц-другой эксплуатации стеклянные колбочки покрываются налетом накипи и становятся нечитаемыми.

Второй тип - это в чистом виде балансировочный клапан, отградуированный пропорционально длине трубы. Как правило, он черного цвета и на нем выполнены насечки от 0 до 10. С этим устройством общаться проще. Во время укладки трубы необходимо записать длину каждой ветви, а потом, в процессе настройки, выставить балансиры пропорционально длине труб, приняв самую длинную трубу за «10».

· На коллекторе должны быть установлены сливные краны: на подаче и на обратке. С их помощью упрощается заполнение системы теплых полов. Нельзя заполнять теплые полы, просто открыв общий подающий кран. Так в ветвях останется слишком много воздуха. Надо сначала перекрыть все контуры, затем поочередно заполнять каждый контур, подавая воду в подающий сливной кран и спуская воздух через сливной кран на обратке.

· Воздухоотводчиков у коллектора должно быть две пары: краны Маевского - для пуско-наладочных работ и автоматические воздухоотводчики - для рабочего режима. Когда система запущена и исправно работает, можно использовать автоматические воздухоотводчики для удаления мелких пузырьков воздуха, появляющиеся в системе в процессе эксплуатации.

· Корпус коллектора теплых полов сделан из латуни. По размерам, коллекторы теплого пола различают на коллекторы с сечением 1 1/4’’ и коллекторы 1’’. К первым можно подсоединять до 13 контуров теплого пола, а ко вторым – до 6. Кроме обязательных клапанов и регуляторов расхода, коллектор должен иметь кронштейны, входные шаровые краны и цифровые индикаторы температуры на подающем и обратном трубопроводах.

Включать отопление водяным теплым полом можно при начале осенних холодов. Первоначальный прогрев может затянуться на несколько дней, после чего система уже будет поддерживать необходимую температуру.

Но большая инертность водяных теплых полов может сослужить и хорошую роль. Если по каким-то причинам индивидуальный котел или тепловой пункт не смогут некоторое время нагревать теплоноситель - воду, то система теплых полов будет еще продолжительно время отдавать тепло помещениям.

Кроме этого, можно держать систему теплых полов на малой мощности в течение всего года, отключив большую часть ветвей и оставив лишь ту часть, которая обогревает комнаты, где напольное покрытие выполнено керамической плиткой или наливными полами (прихожая, ванная и т.п.). Ведь даже при жаркой погоде такие покрытия по ощущениям холодные.

Основным фактором, который обеспечивает надежность и эффективность системы теплого пола - это использование комплектной системы, поставляемой одним производителем, что гарантирует полную совместимость всех элементов и возможность точного расчета температурных режимов.

Расчет водяных теплых полов

Примечание.

Основной вклад в общие теплопотери помещений вносят теплопотери через наружные ограждающие конструкции. Данные теплопотери на 50% состоят из тепловых потерь через окна и их можно уменьшить, если:

· Использовать оконные блоки из ПВХ профилей с высоким сопротивлением теплопередачи. Не ниже класса 3 по ГОСТ 30673-99 «Профили ПВХ для оконных и дверных блоков» с сопротивлением теплопередаче R ≥ 0,8 (м2 · С)/Вт.

Например, самые современные ПВХ-системы фирмы REHAU имеют R ≥ 1,05 (м2·С)/Вт. Для сравнения обычные типовые оконные профили «набирают» только 0,55 (м2·С)/Вт, что в два раза ниже, чем у фирмы REHAU.

· Использовать в конструкции окон энергосберегающее стекло с низкоэмиссионным покрытием, отражающим длинноволновое (тепловое) излучение в сторону излучателя, т.е. в сторону помещения.

Современные стекла делятся на классы:

· Светопрозрачные

· Солнцезащитные

· Энергосберегающие

· Многофункциональные

Светопрозрачное стекло – это обычное стекло.

Солнцезащитное стекло служит для сокращения теплопоступлений с солнечной радиацией. По конструкции солнцезащитные стекла различается:

· С солнцезащитной полимерной пленкой

· Окрашенные в массе

· С солнцезащитным неорганическим покрытием (мягким или твердым)

Энергосберегающее стекло – служит для сокращения теплопотерь, являясь, по сути, прозрачным теплоизоляционным материалом. Отражает радиационное тепло обратно в помещение, а солнечное тепловое излучение на улицу. Энергосберегающие стекла подразделяется на 2 типа:

· К-стекло – низкоэмиссионное энергосберегающее стекло Low-E (с твердым покрытием)

· I – стекло – низкоэмиссионное энергосберегающее стекло Double Low-E (с мягким покрытием)

I – стекло в 1,5 раза эффективнее К-стекла, но оно высокочувствительно к абразивным воздействиям при транспортировке, хранении и эксплуатации.

Многофункциональное стекло – служит одновременно и солнцезащитным, и энергосберегающим стеклом.

Расчет теплого пола

Принцип расчета теплого пола рассмотрим на конкретном примере.

Исходные данные:

· Требуемая температура внутреннего воздуха в помещении. Для жилых помещений эта величина составляет 20°С.

· Площадь помещения. Определяется по архитектурно-строительным чертежам или по результатам обмеров. Для нашего примера примем жилое помещение размерами 5 м х 4 м, площадью S = 20 м2.

· Учитывая, что вдоль внутренних стен, где будет располагаться мебель, нужно оставить краевые участки шириной 300 мм, активная площадь пола, в которой будут лежать греющие трубы, составит 20 - (5+4+4) х 0,3=16,1м2.

· Конструкция пола. Для рассматриваемого примера в расчет принимается толщина цементно-песчаной стяжки 70 мм и покрытие пола из керамической плитки толщиной 15 мм.

· Тепловые потери помещения. Определяются на основании теплотехнического расчета или через укрупненные показатели (удельные теплопотери). Пусть в нашем примере общие теплопотери помещения составляют Q=1288 Вт.

· Следовательно, теплые полы должны иметь удельный тепловой поток -

q =1288/16,1 = 80 Вт/м2.

Решение:

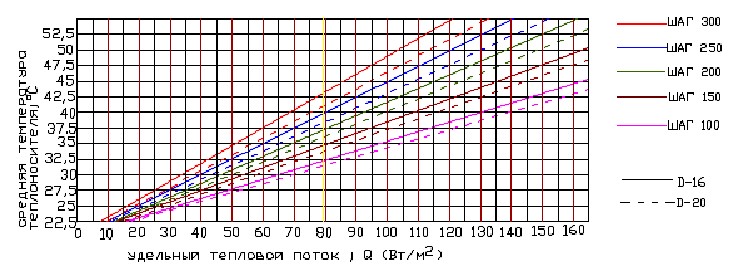

1-й шаг. Определяем диаметр трубы и шаг между осями труб

Зная удельные теплопотери, зададимся диаметром трубы и шагом между осями труб, используя график.

График зависимости удельного теплового потока от средней температуры воды при толщине стяжки 70 мм и покрытии из керамической плитки толщиной 15 мм приведен ниже:

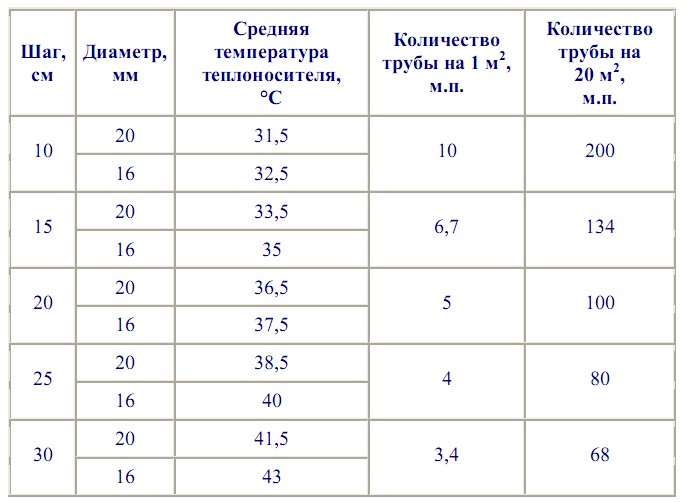

График показывает, что для достижения требуемого теплового потока 80 Вт/м2 можно использовать несколько вариантов, сведенных в таблицу:

Для выбора наиболее оптимального варианта необходимо произвести дополнительные расчеты.

2-й шаг. Определяем среднюю температуру поверхности пола при известном тепловом потоке и температуре воздуха в помещении по графику:

Вывод: Найденная для нашего примера средняя температура поверхности пола составляет 27°С.

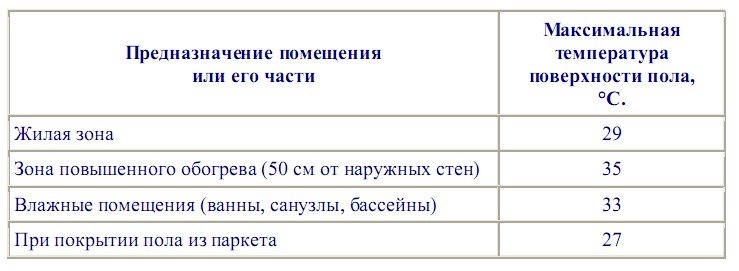

3-й шаг. Проводим проверку средней температуры пола на предмет не превышения допустимых значений, представленных в таблице:

Вывод: Температура поверхности пола 27°C в нашем жилом помещении не превышает максимально допустимой температуры 29°C, т.е. такой пол будет комфортным и безопасным.

4-й шаг. Определяем среднюю температуру теплоносителя

Температура по поверхности пола распределяется неравномерно – над трубой она максимальная, а между труб – минимальная. Примем полученную среднюю температуру 27°C за максимальную температуру пола (Т пол) и рассчитаем среднюю температуру теплоносителя (Т ср) для обеспечения этой температуры.

На этом этапе расчета можно пренебречь теплопотерями в стенках трубы и на ее внутренней поверхности (тепловосприятием).

Расчет ведем по формуле:

Т ср =Т пол + q · δпл /λпл + q · δст /λпл = 27 + 80х0,015/1,5 + 80х0,07/0,93 = 33,4°C

где:

q – удельный тепловой поток (80 Вт/м2);

δпл – толщина плитки (0,015м);

λпл – коэффициент теплопроводности плитки (1,5 Вт/м °К);

δст – толщина стяжки (0,07м);

λст – коэффициент теплопроводности стяжки (0,93 Вт/м °К).

5-й шаг. Сделаем окончательный выбор шага труб

Возвращаясь к графику, становится ясно, что из условия не превышения максимально допустимой температуры поверхности пола надо принимать шаг труб 100 мм.

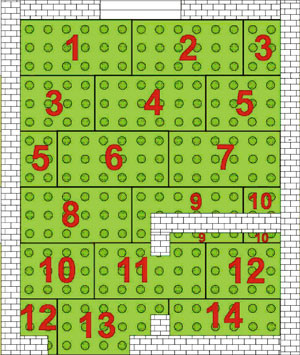

6-й шаг. Определяем количество контуров

Так как расход трубы для шага 100 мм составит порядка 200 м, принимаем решение разбить помещение на две петли, чтобы не превысить экономически целесообразные предельные длины петель, указанные в таблице:

| Наружный диаметр трубы, мм | Максимальная длина петли, м |

| 16 | 100 |

| 20 | 120 |

7-й шаг. Определяем тепловую нагрузку на одну петлю

Тепловая нагрузка на каждую петлю составит: Q1 = Q2 = Q/2=1288/2=644 Вт.

8-й шаг. Определяем перепад температуры ∆t

Оптимальный перепад температуры для теплых полов составляет ∆t = 5°С. При этом перепаде прогрев пола идет наиболее равномерно. Допускается перепад до 10°C, но в этом случае босая ступня человека может ощущать неравномерность нагрева пола. В нашем примере задаемся ∆t = 5°С.

9-й шаг. Определяем температуру теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе

Температура теплоносителя в прямом трубопроводе: Т1 = Тср + ∆t /2= 33,4+5/2=35,9°С.

Температура в обратном трубопроводе: Т2 = Тср - ∆t/2= 33,4 - 5/2=30,9°С.

10-й шаг. Определяем расход теплоносителя в петле

Расход теплоносителя в петле (G) рассчитывается для подбора окончательного диаметра труб и вычисления гидравлических потерь. G = Q1 / (4187 х ∆t) = 644/ (4187 х 5) =0,03 кг/с.

11-й шаг. Определяем скорость движения теплоносителя

Максимальная скорость движения теплоносителя в трубах теплого пола должна лежать в пределах от 0,15 до 1 м/с.

Определим скорости воды в трубах диаметрами 16 мм и 20 мм (внутренние диаметры Dвн соответственно: 12 мм и 16 мм): V16 = 0,3 м/с, а V20 = 0,17 м/с.

Обе трубы удовлетворяют допустимым интервалам скоростей. Принимаем трубу с наружным диаметром 16 мм, как менее дорогую. На практике, порой выгоднее принимать большее значение диаметра – 20 мм, чтобы снизить гидравлические потери в системе.

12-й шаг. Определяем длины петель

Длину петель определяем на основании чертежа раскладки труб. Выбранная раскладка труб – «улитка».

13-й шаг. Определяем потери давления в петлях

Потери давления в петлях теплого пола определяются для подбора насосного оборудования и расчета предварительной настройки регулировочных вентилей коллектора. Общие потери в петле складываются из линейных (от трения) потерь и потерь давления на преодоление местных сопротивлений (изменение направления, диаметра, характеристик потока).

Линейные потери в петлях находим на основании полученного значения скорости теплоносителя (0,3 м/с) и выбранного диаметра трубы (16мм) по гидравлическим таблицам. Перемножив полученные удельные потери (167 Па/м) на длину трубы получим линейные потери давления 167 х 96 =16032 Па.

Сумму коэффициентов местных сопротивлений Z определяем, как произведение количества отводов («калач» считается за два отвода) на 0,5 (КМС отвода). Для нашего примера («улитка») Z =52 х 0,5 = 26. (Потери в присоединительных фитингах условно не учитываются). Потери на местные сопротивления определяются по формуле: ∆P = (ρ x Z x V162) /2 = 1000 х 26 х 0,32 /2 =1170 Па.

Суммируя линейные и местные потери, получаем полное гидравлическое сопротивление петли: 16032+1170=17202 Па.

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ В ПЕТЛЕ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ 20 000Па!

При соблюдении данного ограничения не возникнет опасность появления «запертой» петли, когда увеличение мощности насоса пропорционально увеличивает гидравлические потери, что вновь вызывает необходимость повышения мощности насоса и так далее…

После определения потерь давления по каждой из петель, можно приступать к выбору насоса и составлению таблицы предварительной настройки коллекторных (балансировочных) вентилей.

Приложение.

Для прочих вариантов конструкций пола можно использовать нижеприведенные графики теплового потока для различных вариантов покрытий:

· График зависимости удельного теплового потока от средней температуры воды

в трубах (при толщине стяжки 30 мм, Т.воздуха в помещении 20°С, покрытии пола из керамической плитки толщиной 15 мм):

· График зависимости удельного теплового потока от средней температуры воды

в трубах (при толщине стяжки 50 мм, Т.воздуха в помещении 20°С, покрытии пола из керамической плитки толщиной 15 мм):

· График зависимости удельного теплового потока от средней температуры воды

в трубах (при толщине стяжки 70 мм, Т.воздуха в помещении 20°С, покрытии пола из керамической плитки толщиной 15 мм):

· График зависимости удельного теплового потока от средней температуры воды

в трубах (при толщине стяжки 30 мм, Т.воздуха в помещении 20°С, покрытии пола из линолеума):

· График зависимости удельного теплового потока от средней температуры воды

в трубах (при толщине стяжки 50 мм, Т.воздуха в помещении 20°С, покрытии пола из линолеума):

· График зависимости удельного теплового потока от средней температуры воды в трубах (при толщине стяжки 70 мм, Т.воздуха в помещении 20°С, покрытии пола из линолеума):

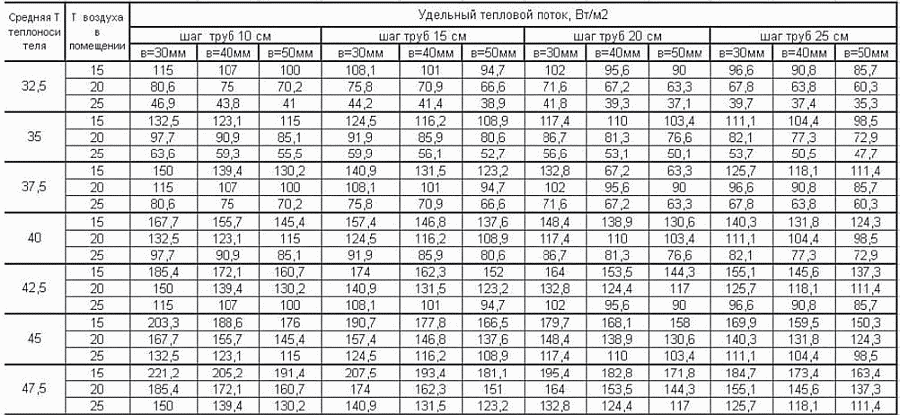

Иногда удельный тепловой поток теплого пола представляется не в виде графиков, а в виде таблиц, как например, приведенная ниже таблица:

Приложение

Тема №16: «Водяные теплые полы».

Продолжительность занятия: 2 часа

Учебные вопросы:

1. Система напольного отопления – водяной теплый пол

2. Использование легких «сухих» теплых полов для комфортного отопления

3. Основные правила монтажа водяных теплых полов

4. Расчет водяных полов

Содержание учебного материала:

Дата: 2019-03-05, просмотров: 569.