Осложнения и аварии в процессе бурения (Лекция 13)

Напряженное состояние горных пород в естественном залегании в массиве, формирующееся под воздействием горного давления, отличается весьма сложным характером.

Проходка ствола скважины в массиве горных пород сопровождается существенным нарушением поля напряжений в ее окрестностях и концентрацией напряжений на ее стенках. В процессе углубления ствол скважины заполнен циркуляционным агентом с плотностью значительно ниже плотности горных пород. На открытой поверхности стенок скважины проявляется действие сил бокового распора, которые вызывают деформацию горных пород в окрестностях ствола и могут приводить к их разрушению. Если представить на глубине элементарный объем горной породы в виде кубика, то на него, находясь под действием геостатического (горного) давления, действуют радиальное, тангенциальное и касательное напряжения приводя этот кубик породы в статическое состояние, т. е в равноуровновешенное (равнонапряженное).

Общие положения

Присутствие на контакте с горной породой инородной среды (циркуляционного агента) вызывает развитие физико-химических процессов на границе раздела: осмотических явлений, поверхностной гидратации, растворения, капиллярного проникновения и т.п. В некоторых породах они могут вызывать заметное изменение их агрегатного состояния, сил внутреннего сцепления и в итоге могут существенно преобразовывать свойства горных пород в окрестностях скважины по сравнению с первоначальными в естественном залегании. Особенно опасно повышение склонности к пластическому течению глинистых и хемогенных горных пород.

Разупрочнению горных пород в стенках ствола скважины также способствует развитие усталостных явлений, происходящих под воздействием гидродинамических ударов и переменного давления в стволе при спуско-подъемных операциях.

При циркуляции промывочного агента по стволу нарушается температурный режим горных пород в стенках скважины, что также вызывает появление дополнительных напряжений.

Наконец, на контакте пластовых флюидов с промывочным агентом могут наблюдаться длительные или кратковременные нарушения гидродинамического равновесия и в таких случаях подвижная сред

(жидкость или газ) под действием разности давлений будет легко перетекать в область пониженного давления. Может возникнуть переток либо промывочного агента в окружающие ствол горные породы, либо, наоборот, пластовой жидкости в ствол скважины.

Все эти нарушения равновесного состояния в окрестностях скважины и на ее стенках неблагоприятно сказываются на процессе углубления ствола и осложняют его.

Под осложнением понимают нарушение нормального процесса строительства скважины, которое требует принятия безотлагательных эффективных мер для его устранения и продолжения бурения. В отличие от аварий осложнение, как правило, не связано с перерывом в процессе проходки скважины.

Наиболее распространены осложнения следующих видов: поглощение промывочной жидкости; приток в скважину пластового флюида; набухание породы в стенке скважины, осыпи и обвалы; посадки и затяжки бурильной и обсадной колонн. На борьбу с осложнениями в глубоком бурении затрачивается в среднем до 20 - 25 % календарного времени. Это выдвигает проблему предупреждения осложнений и борьбы с ними как весьма актуальную.

Опыт практической работы показывает, что всякое осложнение легче предупредить, чем затем его ликвидировать. Причем на практике одно предупредить, чем затем его ликвидировать. Причем на практике одно возникшее осложнение нередко влечет за собой другое (поглощение бурового раствора может вызвать приток и высоконапорного горизонта, осыпи и обвалы - затяжку инструмента и т.д.), а сочетание нескольких осложнений в одном стволе чрезвычайно усложняет задачу их ликвидации и приводит к значительным затратам календарного времени и средств.

Неликвидированное осложнение может стать причиной аварии. Под аварией в бурении понимается возникновение в стволе скважины непредвиденной ситуации, в которой невозможно продолжение работ по проходке ствола скважины или выполнение в нем запланированных работ, а также использование скважины по назначению без устранения возникшего препятствия посредством специальных работ, не входящих в технологический цикл. Специальные работы, выполняемые для ликвидации аварии, называются аварийными. Авария в бурении и связанные с нею аварийные работы приводят к непроизводительной потере рабочего времени, нецелесообразному расходованию трудовых ресурсов, значительным материальным и финансовым затратам.

В связи с этим большой внимание должно уделяться предупреждению аварий на основе систематического контроля состояния бурового инструмента и ствола скважины, профилактики осложнений и соблюдения производственной дисциплины.

В арсенале эффективных средств предупреждения осложнений при бурении скважин выделяются следующие:

глубокая проработка и обоснование конструкции скважины с учетом всех специфических особенностей разреза;

правильный подбор циркуляционных агентов по составу и свойствам для каждого специфического интервала и грамотная оперативная корректировка режима промывки в зависимости от свойств проходимых горных пород;

использование системы раннего обнаружения осложнений на основе оперативной обработки данных комплексного контроля за процессом бурения (методы технологического; геофизического контроля и др.); использование методов прогнозирования опасных зон по данным региональных и промысловых геофизических исследований.

Газонефтеводопроявления

К проявлениям относят самопроизвольный излив бурового раствора, пластового флюида различной интенсивности (перелив, выброс, фонтан) через устье скважины по межтрубному пространству, бурильным трубам, межколонному либо заколонному пространству за пределами устья скважины (грифоны).

Переливы - излив жидкости через устье при отсутствии подачи бурового раствора в скважину.

Выбросы - апериодическое выбрасывание жидкости или газожидкостной смеси через устье на значительную высоту.

Фонтаны - непрерывное интенсивное выбрасывание больших количеств пластового флюида через устье скважины. Возможно открытое - неуправляемое фонтанирование и закрытое - управляемое.

Жидкость (газ) в порах пород находится под большим или меньшим давлением. Это давление принято называть поровым. Давление

жидкости (газа) в коллекторах, т.е. в породах, поры которых сообщатся друг с другом, обычно называют пластовым.

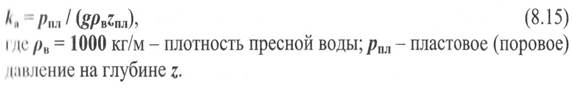

Условимся отношение пластового (порового) давления к давлению столба пресной воды высотой от рассматриваемой точки породы до дневной поверхности называть коэффициентом аномальности давления,

|

|

Осложнения в виде поступления (притока) пластового флюида (газа или жидкости) в скважину так же, как и поглощения, связаны с нарушением гидродинамического равновесия между пластовым дав- иением и давлением в стволе скважины и появлением некоторого превышения пластового давления. Интенсивность притока зависит от разницы между пластовым и гидростатическим давлением в скважине, проницаемости горных пород, состава пластового флюида, свойств промывочной жидкости и прочих факторов. В практике отмечается, что проявления в скважине нередко происходят в период вынужденных перерывов в бурении, когда в скважине приостановлена циркуляция промывочной жидкости.

В зависимости от интенсивности притока на устье отмечаются следующие проявления: эпизодическое появление газа в выходящем из скважины растворе; "кипение" раствора, когда пузырьки газа лопаются на поверхности; излив раствора из скважины.

Поступление в ствол скважины значительных количеств нефти и газа приводит к аварийным ситуациям: выбросу и открытому фонтанированию. В таких случаях скважина обычно извергает смесь нефти, газа и пластовой воды. В процессе фонтанирования состав выбрасываемых флюидов может изменяться (например, газоводяная смесь может смениться выбросом газа и т.п.).

По влиянию на развитие притока наибольшую опасность представляет поступление газа из пластов с высоким давлением.

Газ может поступать в ствол разными путями: переток газа из пласта вместе с пластовой жидкостью; поступление газа из выбуренного объема вместе со шламом; проникновение газа из окружающих пород вследствие физико-химических процессов на границах раздела промывочная жидкость - горные породы (диффузия газа, капиллярный противоток и т.п.) или в результате физико-химических процессов в самом буровом растворе из-за резкого изменения условий (давления, температуры и т.д.).

Газ, попавший в буровой раствор, по мере подъема в потоке к устью испытывает все меньшее давление и в связи с этим расширяется. Газосодержание раствора растет, и соответственно плотность гази-

рованного раствора падает. Если поступление газа продолжается, то снижение противодавления только способствует интенсификации про цесса и при благоприятных условиях, приток газа будет нарастать ла винообразно.

Попадание газа в промывочную жидкость вызывает изменение не только ее плотность, но и других свойств. Возрастают вязкость и статическое напряжение сдвига. Притока нефти и минерализированной пластовой жидкости также оказывают влияние на рализированной пластовой жидкости также оказывают влияние на свойства раствора, к тому же химически активные вещества, содержащиеся в пластовой жидкости, могут вызвать серьезные структурные трансформации н растворе плоть до гидрофобной коагуляции.

Основные причины притоков в скважину заключаются в следующем: снижение плотности бурового раствора вследствие поступления в него нефти или газа, а также попадания на поверхности атмосферных осадков;

снижение уровня раствора в скважине во время подъема бурильной колонны или вследствие поглощения раствора пластами с АНПД;

снижение давления под долотом вследствие эффекта поршневания при подъеме бурильной колонны;

непредвиденное вскрытие пластов с аномально высоким пластовым давлением.

Для обнаружения газонефтеводопроявлений проводят систематический контроль изменения объема промывочной жидкости в приемной емкости бурового насоса и скорости потока на выходе из скважины. Большое значение имеет прогнозирование зон АВПД на основе геолого-геофизических исследований и наблюдений в процессе углубления скважины. Все методы основаны на прослеживании изменения физических свойств глинистых толщ-покрышек при подходе к зоне АВПД. В условиях высоких поровых давлений глины отличаются высокой пористостью и снижением плотности. Эти отклонения влекут за собой изменение физических свойств глинистых пород, которые фиксируются геофизическими методами.

Первые наиболее приблизительные прогнозы могут быть сделаны на основе общих представлений о развитии осадконакопления в регионе.

По результатам теоретических исследований и обобщения данных геолого-геофизических исследований удается проследить корреляционную зависимость коэффициента аномальности давления поро- вой воды в глинистых породах от скорости осадконакопления и глубины залегания. Теоретическая обработка этой зависимости представлена на рис. 8.3.

|

|

До начала буровых работ при благоприятных условиях удается прогнозировать зоны АВПД по данным сейсморазведки. При бурении методы оперативной диагностики приближения зон АВПД основаны на том, что вскрытие глинистых пород покрышки с высоким поровым давлением сопровождается рядом явлений. К комплексу таких признаков следует отнести:

резкое увеличение скорости проходки ствола в глинистых породах при неизменном режиме бурения;

постепенное снижение, а затем резкое повышение температуры выходящего из скважины бурового раствора. На практике это изменение температуры достигает значительных величин (понижение до 10 °С и затем повышение до 12,5 °С);

увеличение объема бурового раствора в емкостях в результате поступления пластового флюида в скважину;

уменьшение давления на стоке при постоянной или увеличивающейся подаче бурового раствора;

снижение объема доливаемого раствора по сравнению с объемом извлеченных из скважины труб при подъеме инструмента.

Следует отметить, что каждый признак в отдельности еще недостаточен для однозначного детерминирования приближения зоны АВПД, только рассмотрение нескольких признаков в совокупности позволяет избежать ошибок.

К оперативным средствам контроля относятся: постоянный контроль фонового содержания газа в растворе (повышение фона при наращивании и спуско-подъемных операциях), измерение плотности глин по шламу (снижение плотности), поступающему из скважины,

наблюдения за изменением крупности и формы частичек глинистою шлама (появление частичек с острыми и угловатыми краями).

Основным способом предупреждения притоков и газонефтеводо проявлений служит применение промывочной жидкости соответст вующей плотности, позволяющей поддерживать некоторый избыток давления в скважине над пластовым на всех этапах проведения работ н скважине. В соответствии с Едиными техническими правилами ведения работ при бурении скважин плотность промывочной жидкости определяют из расчета превышения статического давления над пластовым на 10 - 15 % в скважинах глубиной до 1200 м, на 5 - 10 % - при глубине до 2500 м и на 4 - 7 % - при глубине свыше 2500 м. Вместе с тем исследования показывают, что создание больших репрессий за счет повышенной плотности, приводящих к значительному росту дифференциального давления на забое, неблагоприятно сказывается на показателях работы породоразрушающего инструмента.

Плотность загазированного бурового раствора восстанавливают удалением газа. Существует несколько способов удаления газа из бурового раствора:

в циркуляционной системе; этот способ наименее эффективен и пригоден лишь для промывочных жидкостей с низкими вязкостью и статическим напряжением сдвига;

механическими системами (вибросита, фрезерно-струйная мельница и т.п.);

гидравлическими аппаратами (гидроциклонные дегазаторы, траппы, штуцера);

вакуумными дегазаторами.

Вакуумные дегазаторы - наиболее эффективное средство удаления газа. Применяются дегазаторы вакуумные, самовсасывающие, двухкамерные ДВС - II конструкции УкрНИИГаза. Принципиальная схема дегазатора представлена на рис. 6.21, в Главе 6, Лекция 10.

Дегазатор устанавливают в блоке очистки бурового раствора от шлама. Промывочная жидкость после вибросита поступает в дегазатор и затем направляется в гидроциклон.

Помимо контроля плотности бурового раствора необходимо следить за его уровнем в скважине и не допускать его падения. Снижение уровня может произойти вследствие поглощения бурового раствора или при подъеме инструмента из скважины. В последнем случае применяются автоматические устройства для долива бурового раствора в скважину по мере извлечения инструмента.

Кратковременные падения противодавления на пласт вследствие проявления эффекта поршневания при подъеме инструмента удается значительно уменьшить снижением скорости подъема.

Таким образом, суммируя все сказанное можно более четко и коротко сформулировать методы предупреждения осложнений в процессе бурения.

Гак о начале проявлений можно судить по повышению уровня жидкости в приемной емкости, появлению нефтяной пленки и газовых пузырей в растворе, снижению его плотности, изменению реологических свойств и химического состава фильтрата, переливу через устье при прекращении циркуляции, возгоранию факела на отводе от превентора, показаниям и сигнализации газокаротажных станций, повышению давления на устье.

При вероятности проявлений принимают следующие меры: усиливают контроль за состоянием скважины - чаще замеряют значения основных параметров бурового раствора (р,Ө , Т) и уровень в приемных емкостях; изучают изменение состава шлама, раствора и его фильтрата; проверяют готовность резервного бурового и поднапорных шламовых насосов, противовыбросовое и другое оборудование, оценивают состоянии обваловки буровой и целесообразность ее расширения и укрепления; проводят инструктаж буровой бригады, механиков, слесарей, электриков.

Плотность бурового раствора должна быть такой, чтобы гидростатическое давление в скважине превышало пластовое на 2 - 15 %. Но для сохранения высокой производительности и низкой себестоимости бурения необходимо поддерживать минимально необходимое превышение давления.

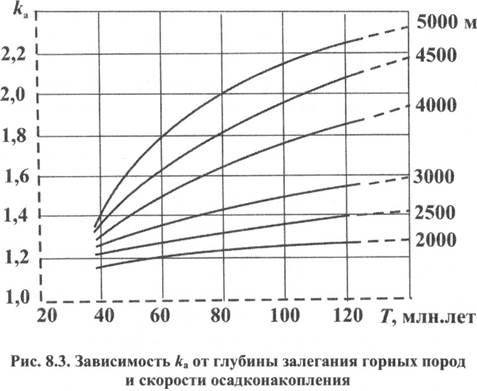

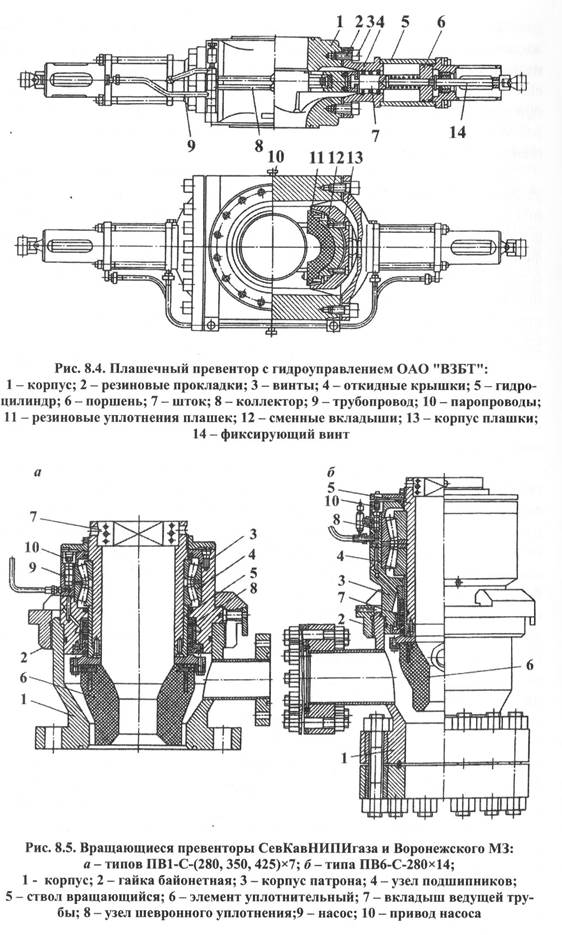

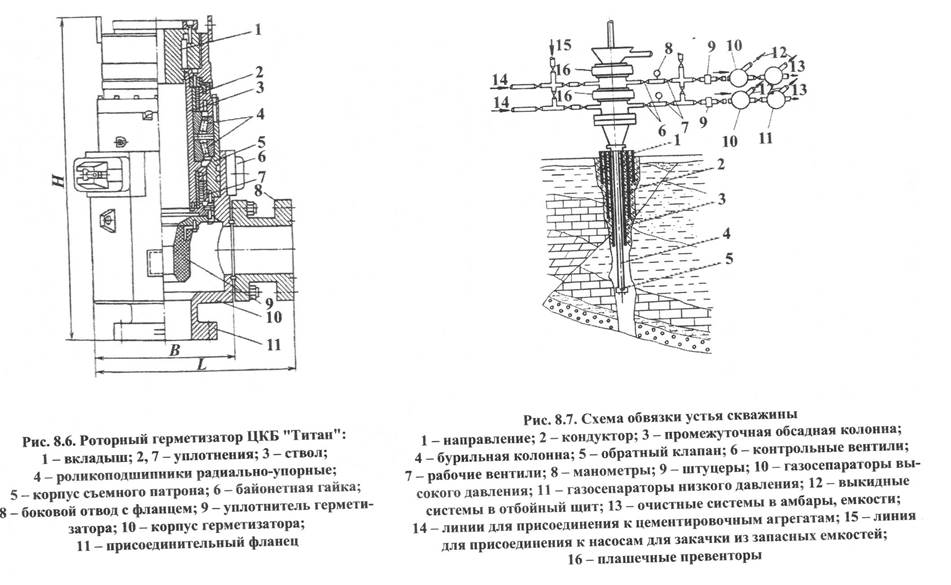

Объем жидкости в запасных емкостях должен превышать объем скважины в 1,5-3 раза. Раствор утяжеляют. Но на утяжеление требуется много времени, поэтому применяют противовыбросовую арматуру превенторы (например, плашечный, вращающийся, универсальный и др.), которые позволяют герметизировать кольцевое пространство между бурильными трубами (невращающейся ведущей трубой) и спущенной ранее обсадной колонной, между вращающееся ведущей трубой и обсадной колонной (вращающийся превентор) или полностью закрыть устье при отсутствии бурильных труб в скважине, (глухой превентор). При наличии превенторов со штуцерами, регулируемыми вентилями на отводах, и обратного клапана, установленного в спущенных бурильных трубах, удается регулировать гидравлическое давление на забое. Но это долго продолжаться не может, так как ведет к гидроразрыву пласта, разрушению устьевого оборудования, появлению грифонов. Наиболее надежен универсальный превентор ГТУГ - 230 х 320. На рис 8.4, 8.5 и 8.6 приведены наиболее распространенные превенторы). Схема обвязки устья скважины представлена на рис. 8.7.

В случае открытого фонтана с пожаром тушение его производится отрывом пламени от вновь поступающего газа или нефти с помощью мощных струй отходящих газов реактивных двигателей, воды или взрыва. При особо мощных фонтанах приходится прибегать к бурения наклонных скважин к стволу проявляющей скважины.

Осложнения

Данный инструмент (устройства) способствуют нормальному продолжению процесса бурения, предотвращению его приостановки вследствие технологических осложнений (типа прихватов, заклиниваний, обвалов и т.п.). Во избежание прихватов инструмента целесообразно при компоновке бурильной колонны предусматривать установку над долотом, колонковым снарядом или на валу турбобура шламоуловителей.

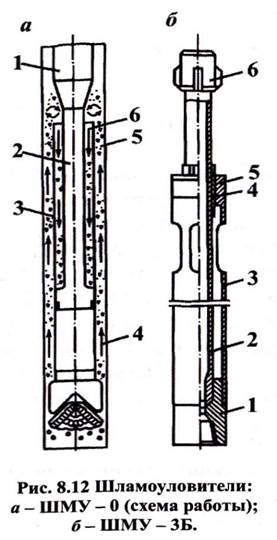

Шламоуловитель или (шламометаллоуловитель ШМУ-О) показано на рис 8.12, а. Он присоединяется к бурильной колонне 1 и состоит из внутренней трубы (вала) 2 и шламовой трубы (кожуха) 3. Действие этого инструмента основано на замедлении скорости в расширенном пространстве над шламовой трубой восходящего потока 4 промывочной жидкости, поднимающей взвешенные в ней частицы 5 разбуренной породы и элементов вооружения долота, истирающихся в процессе бурения. При замедлении скорости потока, взвешенные в нем тяжелые кусочки породы, металла и твердого сплава под действием силы тяжести выпадают в осадок в кольцевом кармане 6, образованном между внутренней 2 и шламовой 3 трубами. Критический размер частиц, выпадающих в осадок, можно определить по формуле Ритингера. ВНИИБТ разработан универсальный Шламоуловитель (открытого типа), отличающийся от ШМУ - О в основном наличием подпружиненной защелки, ограничивающей перемещение свободно подвешенного кожуха в осевом направлении и облегчающей извлечение шлама на буровой площадке.

На рис. 8.12, б показан Шламом уловитель закрытого типа (ШМУ - ЗБ). Он состоит из переводника, 1, внутренней трубы 2, кожуха 3, резьбовой втулки 4, гайки 5 и стабилизатора 6. Переводник 1 соединяется с турбобуром колонковым снарядом или долотом. В кожухе вырезаны сквозные овальные окна, отстоящие от его верхнего торца на 10-150 мм. Верхний конец кожуха закрепляется втулкой 4 и гайкой 5.

На рис. 8.12, б показан Шламом уловитель закрытого типа (ШМУ - ЗБ). Он состоит из переводника, 1, внутренней трубы 2, кожуха 3, резьбовой втулки 4, гайки 5 и стабилизатора 6. Переводник 1 соединяется с турбобуром колонковым снарядом или долотом. В кожухе вырезаны сквозные овальные окна, отстоящие от его верхнего торца на 10-150 мм. Верхний конец кожуха закрепляется втулкой 4 и гайкой 5.

Описанные Шламоуловители во избежание аварий или прихватов инструмента целесообразно периодически применять для очистки ствола и забоя скважин, бурящихся как турбинным (в особенности), так и роторным способами. Это особенно необходимо необходимо при заменен шарошечного или лопастного долота алмазным, так как при замене шарошечного или лопастного долота алмазным, так как дорогостоящий алмазный буровой инструмент в присутствии на забое шлама, главным образом металлического и твердосплавного, быстро разрушается из-за сколов и выкрашивания алмазов.

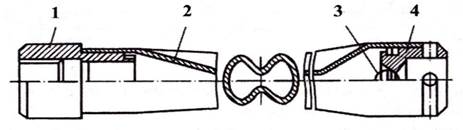

Наиболее эффективны расширяющиеся по диаметру трубы (профильные перекрыватели) и устройства с сеткой, ограничивающие растекание тампонажной смеси по крупным поглощающим каналам и удерживающих смесь возле ствола скважины до ее твердения. Схема профильного перекрывателя, разработанного в ТатНИПИнефти, приведена на рис. 8.13. Перекрыватель состоит из профильных труб 2, суммарную длину которых выбирают из условия перекрытия зоны поглощения снизу, и свержу не менее чем по 1,5 м. На нижней трубе устанавливают чугунный башмак 4, а на верхней - левый переводник 1. Профильные трубы соединяются между собой с помощью конусных упорных резьб. Перед спуском перекрывателя в скважину проводят подготовительные работы, включающие проработку скважины в интервале установки перекрывателя, шаблонировку перекрывателя на проходимость шара 3 по обоим каналам профильных труб, шаблонировку бурильных труб. В случае необходимости готовят герметизирующую пасту из битума марки БП - 4 и наносят ее во впадины перекрывателя с интервалом 10 см, предварительно прогрев место нанесения пасты до 50 -70 °С. После спуска перекрывателя в бурильные тру-

бу бросают шар, навинчивают ведущую трубу и устанавливают Пере- крыватель в необходимом интервале. Нагнетанием бурового раствора доводят шар до отверстия в башмаке и дальнейшим повышением давления расширяют перекрыватель, который плотно прижимается к стенкам скважины. Разгрузкой инструмента на 150 — 200 кН проверяют надежность закрепления перекрывателя на стенках скважины.

Рис. 8.13. Профильный перекрыватель (П 219/216; П219/190).

После отсоединения и подъема бурильных труб в скважину спускают развальцеватель, с помощью которого расширяют трубы в резьбовых соединениях, шаблонируют профильную часть перекрывателя и развальцовывают нижний конец трубы.

Одним из наиболее эффективных способов изменения характеристики поглощающего горизонта является применение закупоривающих материалов - наполнителей, которые в зависимости от условий бурения конкретной скважины добавляют в циркулирующий буровой раствор, или проведение разовой закачки в зону поглощения порции специальной жидкости с наполнителем. Первый прием можно реализовать с профилактической целью перед вскрытием зоны поглощения. Применяют наполнители трех разновидностей: волокнистые) кордное волокно, обрезки нитей, кожа - "горох" и др.); зернистые (ореховая скорлупа, керамзит, перлит, песок, частицы резины, пластмасс и т.п). Большинство наполнителей, которые добавляют к буровому раствору, позволяют закупоривать трещины размером не более 6мм (табл. 8.1)

Таблица 8.1

Рациональные добавки некоторых наполнителей в буровой раствор (по данным ВНИИБТ)

| Наполнитель | Количество наполнителя q104 кг/м3 при бурении | |

| турбинном | роторном | |

| Древесные опилки | 2-10 | |

| Целлофан | 0,1-1,0 | 1-3 |

| Слюда-чешуйки | 0,1-2,0 | 2-7 |

| Кордное волокно | 0,1-0,5 | 0,2-5,0 |

| Кожа - "горох" | 0,1-0,5 | 0,5-7,0 |

| Наполнитель | Количество наполнителя q10"4 кг/м3 при бурении | |

| турбинном | роторном | |

| Резиновая крошка размером, мм < 1 2-3 | 0,1-2,0 | 1-5 1-5 |

| Подсолнечная лузга | 0,1-0,5 | 0,5-5 |

| керамзит (< 5 мм) | - | 0,5-5 |

| Ореховая скорлупа (2-8 мм) | - | 1,0-5 |

Наполнитель доставляется двумя способами: намыв наполнителя через открытую бурильную колонну с установленной на ней воронкой; намыв наполнителя по закрытой нагнетательной линии. Подача наполнителя по открытой бурильной колонне с воронкой применяется при условии, что статический уровень жидкости в скважине находится на глубине не менее 50 м. Для того чтобы пульпа с наполнителем поступила в пласт, ее средняя плотность должна превышать плотность пластовой воды. Основное преимущество способа намыва через воронку состоит в том, что можно вводить наполнитель с большим размером частиц. Он ограничен только внутренним диаметром бурильной колонны и не должен превышать '/з внутреннего диаметра в наиболее узкой части. При подаче наполнителя по второму способу применяется буровой насос или цементировочный агрегат. По сравнению с первым способом в этом случае приходится использовать наполнитель с меньшим размером частиц. Допустимый размер частиц при подаче буровым насосом до 25 мм, а при подаче цементировочным агрегатом до 15 мм.

В качестве успешной ликвиыации поглощений применяется устройство УПП-8А или УПП-8Б с сеткой (капроновой, нейлоновой, металлической со специальным плетением и др.), разработанные во ВНИИБТ.

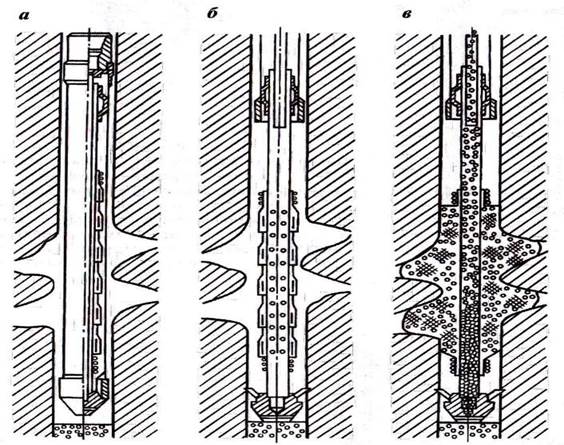

Схема изоляции пласта устройством с сеткой приведена на рис. 8.14.

Перед проведением изоляционных работ необходимо установить искусственный забой (мост) на 1 - 1,5 м ниже подошвы поглощающего пласта. В случае необходимости это место расширяется. Устройство на бурильных трубах спускается в скважину, устанавливают на 0,5 - 0,8 м от забоя (или моста) и промывают (рис. 8.14, а). Затем в бурильные трубы бросают шар, с помощью которого срезаются шпильки, удерживающие башмак, и инструмент медленно приподнимают от забоя на длину сетчатой оболочки (сетки) (рис. 8.14, б). Устройство поднимают с одновременной прокачкой в бурильные трубы 1 - 1,5 м3 воды, а затем закачивают чистый цементный раствор, приготовленный из 1,5 - 2 т. це-

мента. После этого закачивают остальное количество тампонажной смеси с добавлением 3 - 4 % наполнителя. После продавки смеси буровым раствором (рис. 8.15, в) инструмент поднимают с обязательным доливом скважины.

Рис. 8.14.Схема изоляции поглощающего пласта устройством с сетчатой оболочкой.

Положение устройства в скважине: а - до среза шпилек; б - после среза шпилек; в - в момент окончания продавки

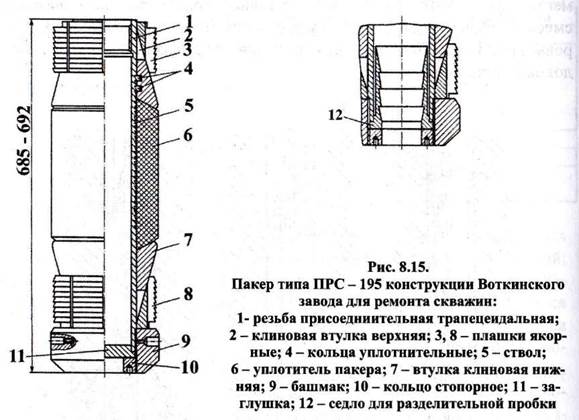

Для применения совместно с гидравлической головкой из комплекта пакера в качестве уплотнителя для разобщения трубного пространства при изоляции зон поглощения в скважинах диаметром 216 мл предназначен разбуриваемый пакер сменного типа ПРС - 195 (рис. 8.15).

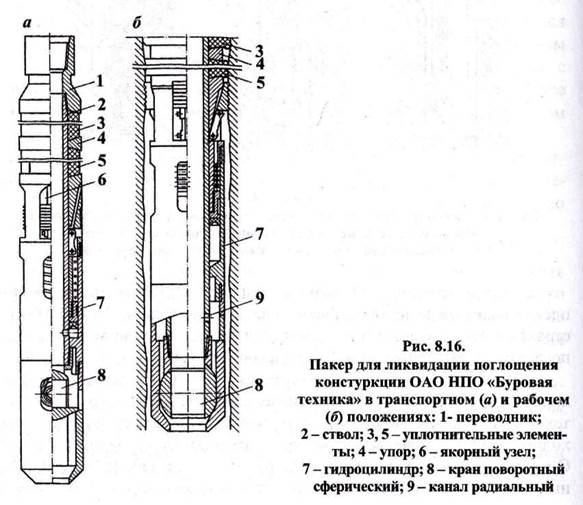

Пакер (рис. 8.16) для изоляционых работ в открытом стволе по- лощающей скважины, разработанный ОАО НПО «Буровая техника» и технологическим отделом Альметьевского УБР, имеет широкий проходной канал одинаковой с внутренним диаметром бурильных труб. Он позволяет вести изоляционные работы с применением тампонажных смесей с любым типом наполнителей (с размером частиц до 20 - 40 мм).

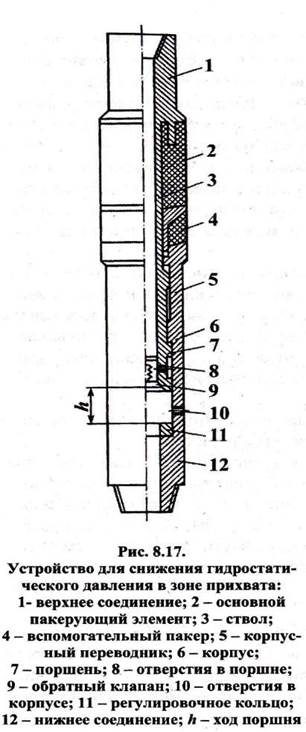

Применяют также устройства для снижения гидрастатичско- го давления в зоне прихвата (рис. 8.17), которое имеет пакер и золотниковый клапан, который после его открытия гидравлически соединяет подпарное пространство, т.е. зону прихвата с внутренней полостью бурильной колонны, которая заполнена буровым раствором на заданную высоту. Это и обеспечивает резкое снижение гидростатического давления в зоне прихвата и устраняет прижимающую силу.

Применяют также устройства для снижения гидрастатичско- го давления в зоне прихвата (рис. 8.17), которое имеет пакер и золотниковый клапан, который после его открытия гидравлически соединяет подпарное пространство, т.е. зону прихвата с внутренней полостью бурильной колонны, которая заполнена буровым раствором на заданную высоту. Это и обеспечивает резкое снижение гидростатического давления в зоне прихвата и устраняет прижимающую силу.

Устройство спускают в скважину на бурильной колонне и соединяются с прихваченным инструментом. Длину компоновки и место отвинчивания подбирают таким образом, чтобы устройство размещалось на необходимой глубине внутри обсадной колонны, что обеспечит надежность пакеровки. После разгрузки инструмента на пакер происходит пакеровка и давление в зоне прихвата снижается, что может привести к освобождению прихваченного инструмента. После ликвидации прихвата начинают промывку и вращение инструмента, а затем подъем.

Осложнения и аварии в процессе бурения (Лекция 13)

Напряженное состояние горных пород в естественном залегании в массиве, формирующееся под воздействием горного давления, отличается весьма сложным характером.

Проходка ствола скважины в массиве горных пород сопровождается существенным нарушением поля напряжений в ее окрестностях и концентрацией напряжений на ее стенках. В процессе углубления ствол скважины заполнен циркуляционным агентом с плотностью значительно ниже плотности горных пород. На открытой поверхности стенок скважины проявляется действие сил бокового распора, которые вызывают деформацию горных пород в окрестностях ствола и могут приводить к их разрушению. Если представить на глубине элементарный объем горной породы в виде кубика, то на него, находясь под действием геостатического (горного) давления, действуют радиальное, тангенциальное и касательное напряжения приводя этот кубик породы в статическое состояние, т. е в равноуровновешенное (равнонапряженное).

Общие положения

Присутствие на контакте с горной породой инородной среды (циркуляционного агента) вызывает развитие физико-химических процессов на границе раздела: осмотических явлений, поверхностной гидратации, растворения, капиллярного проникновения и т.п. В некоторых породах они могут вызывать заметное изменение их агрегатного состояния, сил внутреннего сцепления и в итоге могут существенно преобразовывать свойства горных пород в окрестностях скважины по сравнению с первоначальными в естественном залегании. Особенно опасно повышение склонности к пластическому течению глинистых и хемогенных горных пород.

Разупрочнению горных пород в стенках ствола скважины также способствует развитие усталостных явлений, происходящих под воздействием гидродинамических ударов и переменного давления в стволе при спуско-подъемных операциях.

При циркуляции промывочного агента по стволу нарушается температурный режим горных пород в стенках скважины, что также вызывает появление дополнительных напряжений.

Наконец, на контакте пластовых флюидов с промывочным агентом могут наблюдаться длительные или кратковременные нарушения гидродинамического равновесия и в таких случаях подвижная сред

(жидкость или газ) под действием разности давлений будет легко перетекать в область пониженного давления. Может возникнуть переток либо промывочного агента в окружающие ствол горные породы, либо, наоборот, пластовой жидкости в ствол скважины.

Все эти нарушения равновесного состояния в окрестностях скважины и на ее стенках неблагоприятно сказываются на процессе углубления ствола и осложняют его.

Под осложнением понимают нарушение нормального процесса строительства скважины, которое требует принятия безотлагательных эффективных мер для его устранения и продолжения бурения. В отличие от аварий осложнение, как правило, не связано с перерывом в процессе проходки скважины.

Наиболее распространены осложнения следующих видов: поглощение промывочной жидкости; приток в скважину пластового флюида; набухание породы в стенке скважины, осыпи и обвалы; посадки и затяжки бурильной и обсадной колонн. На борьбу с осложнениями в глубоком бурении затрачивается в среднем до 20 - 25 % календарного времени. Это выдвигает проблему предупреждения осложнений и борьбы с ними как весьма актуальную.

Опыт практической работы показывает, что всякое осложнение легче предупредить, чем затем его ликвидировать. Причем на практике одно предупредить, чем затем его ликвидировать. Причем на практике одно возникшее осложнение нередко влечет за собой другое (поглощение бурового раствора может вызвать приток и высоконапорного горизонта, осыпи и обвалы - затяжку инструмента и т.д.), а сочетание нескольких осложнений в одном стволе чрезвычайно усложняет задачу их ликвидации и приводит к значительным затратам календарного времени и средств.

Неликвидированное осложнение может стать причиной аварии. Под аварией в бурении понимается возникновение в стволе скважины непредвиденной ситуации, в которой невозможно продолжение работ по проходке ствола скважины или выполнение в нем запланированных работ, а также использование скважины по назначению без устранения возникшего препятствия посредством специальных работ, не входящих в технологический цикл. Специальные работы, выполняемые для ликвидации аварии, называются аварийными. Авария в бурении и связанные с нею аварийные работы приводят к непроизводительной потере рабочего времени, нецелесообразному расходованию трудовых ресурсов, значительным материальным и финансовым затратам.

В связи с этим большой внимание должно уделяться предупреждению аварий на основе систематического контроля состояния бурового инструмента и ствола скважины, профилактики осложнений и соблюдения производственной дисциплины.

В арсенале эффективных средств предупреждения осложнений при бурении скважин выделяются следующие:

глубокая проработка и обоснование конструкции скважины с учетом всех специфических особенностей разреза;

правильный подбор циркуляционных агентов по составу и свойствам для каждого специфического интервала и грамотная оперативная корректировка режима промывки в зависимости от свойств проходимых горных пород;

использование системы раннего обнаружения осложнений на основе оперативной обработки данных комплексного контроля за процессом бурения (методы технологического; геофизического контроля и др.); использование методов прогнозирования опасных зон по данным региональных и промысловых геофизических исследований.

Дата: 2019-02-19, просмотров: 573.