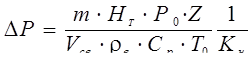

Величину избыточного давления взрыва (ΔР) индивидуальных веществ и их смесей можно рассчитать по формуле

, кПа, (3)

, кПа, (3)

где m - масса ГТ или паров ЛВЖ и горючих жидкостей (ГЖ), попавших в помещение в результате аварии, кг;

НТ - теплота сгорания вышеуказанных веществ, Дж/кг;

Р0 — начальное давление воздуха в помещении (допускается принимать равной 101 кПа);

Z — коэффициент участия горючего вещества во взрыве, допускается принимать равным: 1 - для водорода (H2); 0,5 - для ГГ (горючие газы, кроме Н2); 0,3 - для паров ЛВЖ и ГЖ, нагретых до температуры вспышки и выше, аэрозоли; 0,5 - для пылей; 0 - для ЛВЖ и ГЖ, нагретых ниже температуры вспышки;

VCB = 0,8 V помещения, м3;

ρВ - плотность воздуха до взрыва при начальной t °C (ρВ = 1,293 кг/м3);

СР - теплоемкость воздуха, Дж /кг • К (допускается принимать равной 1,01 • 103 Дж/кг • К);

Т0 - начальная температура воздуха, К (принимать 290 К);

КН - коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения (допускается принимать КН = 3).

Избыточное давление ΔР (кПа) для пылевоздушных смесей рассчитывается по этой же формуле, где под величиной Z понимается доля участия взвешенной горючей пыли во взрыве (в отсутствие экспериментальных данных Z допускается принимать Z = 0,5).

Масса газа (т, кг), поступившего в помещение при аварии, рассчитывается по формуле

, кг, (4)

, кг, (4)

где VА + VT - объем газа, вышедшего из аппарата и трубопровода, м3; ρГ— плотность газа, кг/ м .

Объем газа, вышедшего из аппарата, определяется по формуле

, м3, (5)

, м3, (5)

где Р1 - давление в аппарате, кПа; V - объем аппарата, м3.

Объем газа, вышедшего из трубопровода, определяется по формуле

, м3, (6)

, м3, (6)

где V1Т — объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3,

, м3, (7)

, м3, (7)

где q - расход газа (в соответствии с технологическим регламентом), м3/с; τ - время отключения трубопровода, с,

V2Т — объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3;

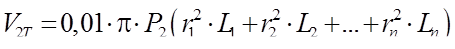

, м3, (8)

, м3, (8)

где Р2 - давление в трубопроводе по технологическому процессу, кПа; ri - радиусы трубопровода, м; L1 + L2, …, Ln - длины участков трубопровода от аппарата до задвижки, м.

Помещения, в которых размешены взрывоопасные производства, как правило, снабжены аварийной вентиляцией, которая обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском их при превышении предельно допустимой взрывоопасной концентрации, и электроснабжением 1-й категории надежности по ПУЭ.

Задача аварийной вентиляции заключается в удалении из помещения газо- или паровоздушной смеси.

При определении массы горючих газов или паров, нагретых до температуры вспышки и выше, следует учитывать работу аварийной вентиляции. При этом величина массы уменьшается в КА раз:

, (9)

, (9)

где А - краткость воздухообмена аварийной вентиляции, с-1; τ - продолжительность поступления ГГ или паров в объем помещения, с.

Масса паров жидкостей (m), поступивших в помещение при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, открытые емкости, свежеокрашенная поверхность и другое), определяется по формуле

, (10)

, (10)

где m - масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг;

mемк - масса жидкости, испарившейся с поверхности открытой емкости, кг;

mокр - масса жидкости, испарившейся с окрашенной поверхности, кг.

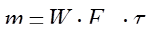

Каждое из слагаемых определяется соответственно по формуле

, кг, (11)

, кг, (11)

где W - интенсивность испарения, кг/с • м3; FП - площадь поверхности испарения, м2; τ - время испарения, с.

Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то она должна быть также учтена в общей сумме паров, поступивших в помещение.

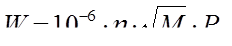

Интенсивность испарения W определяется по справочным или экспериментальны данным. Для нагретой выше температуры окружающей среды ЛВЖ при отсутствии данных, ее допускается рассчитывать по формуле

, кг/с • м2, (12)

, кг/с • м2, (12)

где η - коэффициент, принимаемый по табл. 4.1; М - молярная масса жидкости, кг/моль; РН - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемой по справочным данным, кПа.

Дата: 2019-02-19, просмотров: 402.