ВВЕДЕНИЕ

Из-за роста мощностей отдельных электроэнергетических установок и целых энергосистем, современная электроэнергетика требует более высокого качества и оптимизации передачи и распределения мощностей, что вызывает необходимость постоянного развития и совершенствования электрических аппаратов распределительных устройств низкого напряжения или просто аппаратов низкого напряжения (АНН) повышения их надежности и ресурса.

Развитие и совершенствование конструкций АНН и их системной (элементной базы) происходит непрерывно. Поэтому основное внимание уделено анализу основных характеристик АНН применительно к требованиям энергосистем, способов и методов оптимального использования АНН для открытых и закрытых распределительных устройств (ОРУ и ЗРУ) и элегазовых комплектных распределительных устройств (КРУЭ).

АНН применяемые в схемах электроснабжения, в нормальных и аварийных режимах, выполняют следующие основные функции: защиту электроустановок от токов короткого замыкания (КЗ) и перегрузок, управление электроприёмниками, автоматическую работу элементов электроустановок. АНН формируют схемы выдачи мощности, обеспечивают непрерывный контроль состояния низковольтных систем.

При разработке АНН существует ряд проблем требующих решения:

• Повышения температуры токоведущих частей выше номинального значения;

• Создание высокой износостойкости;

• Устойчивость изоляции и токоведущих частей к токам короткого замыкания и перенапряжения;

• В связи с автоматизацией производства и увеличением применяемых аппаратов растёт число отказов, и поэтому требуются системы резервирования и поиска повреждений;

• Габариты, масса, стоимость и время установки должны быть минимальные;

Защита электроустановок от КЗ может осуществляться плавкими предохранителями и автоматическими выключателями. Защита от перегрузок осуществляется с помощью тепловых реле, встроенных в магнитные пускатели и контакторы. Управление электроприемниками осуществляется коммутационными аппаратами: автоматическими выключателями, контакторами и магнитными пускателями.

Надежность АНН может определяться их конструкцией, уровнем технологии, рациональным выбором, а также качеством профилактического обслуживания.

Поэтому одной из основных задач инженерного образования является развитие у студентов навыков и умений работы с современным техническим оборудованием, соответствующим изучаемой специальности. Эти навыки и умения приобретаются в ходе лабораторных занятий. Использование лабораторных стендов с установленными на них современными аппаратами, широко используемыми в системах электроснабжения, позволяет более наглядно показать изучаемый на лекциях материал и принцип работы электрических аппаратов, что способствует лучшему усвоению материала. При выполнении лабораторных работ на таких стендах студент может сам производить подключение промышленного оборудования, что может пригодиться в дальнейшем при прохождении производственной практики или при работе в электромонтажных компаниях.

Лабораторный стенд включает в себя всё оборудование и электрические аппараты, необходимые для исследований таких АНН как автоматические выключатели контакторы постоянного и переменного тока при изучении дисциплины «Электрические и электронные аппараты». С помощью стенда можно провести следующие опыты:

• Построение времятоковой характеристики автоматического выключателя;

• Исследование селективности двух автоматических выключателей;

• Исследование устройств защитного отключения, определение порогов срабатывания и времени срабатывания аппаратов после подачи команды на отключение;

• Исследование принципа работы контактора и его схемы управления;

• Исследование принципа работы теплового реле, определение времени и токов его срабатывания;

• Определение времени срабатывания и отпускания контактора, работающего на переменном токе;

• Определение значений напряжения срабатывания и отпускания контактора, работающего на переменном токе;

• Определение времени срабатывания и отпускания контактора, работающего на постоянном токе.

Цель изучения дисциплины «Электрические и электронные аппараты» с использованием лабораторного стенда « Электрические аппараты низкого напряжения»:

- Знания основ эффективного использования и функционирования, принципа действия, электрических аппаратов низкого напряжения и их номинальных параметров в соответствии с требованиями энергосистем.

- Умение решать задачи анализа и синтеза отдельных видов электрических аппаратов низкого напряжения с использование современных вычислительных средств.

- Опыт творческой деятельности в решении задач оптимального выбора электрического аппарата низкого напряжения в соответствии с требования эксплуатации.

Результаты обучения (компетенции), на формирование которых ориентировано изучение дисциплины «Электрические и электронные аппараты» на базе виртуального лабораторного комплекса «Электрические аппараты высокого напряжения»

- способность применять методы создания и анализа моделей электрических аппаратов низкого напряжения, позволяющих прогнозировать их поведение в эксплуатации;

- умение использовать современные и перспективные компьютерные и информационные технологии при выборе электрических аппаратов низкого напряжения в соответствии с требованиями энергосистем;

- способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-производственных работ при эксплуатации электрических аппаратов высокого напряжения;

Выбор аппаратов

Все аппараты защиты выбираются по следующим параметрам:

а) роду тока силовой цепи;

б) номинальному напряжению (  );

);

в) числу главных контактов;

г) требуемой функции защиты (от перегрузки, короткого замыкания и т.д.)

д) номинальному току (  );

);

е) отключающей способности выключателя (  )

)

Далее более подробно рассказано про все особенности выбора аппаратов при различных функциях защиты.

Контакторы переменного тока

Контакторы постоянного тока

Активная или малоиндуктивная нагрузка.

Пуск электродвигателей постоянного тока с параллельным возбуждением и их отключение при номинальной частоте вращения.

Пуск электродвигателей с параллельным возбуждением и их отключение при неподвижном состоянии или медленном вращении ротора.

Пуск электродвигателей с последовательным возбуждением и их отключение при номинальной частоте вращения.

Пуск электродвигателей с последовательным возбуждением, отключение неподвижных или медленно вращающихся двигателей, торможение противотоком.

Для контакторов существует еще режим редких коммутаций, характеризуемый более тяжелыми условиями, чем при нормальных коммутациях [ток включения достигает 10 Iп]. Такие режимы возникают довольно редко (например, при КЗ). Основными техническими данными контакторов являются номинальный ток главных контактов, предельный отключаемый ток, номинальное напряжение коммутируемой цепи, механическая и коммутационная износостойкость, допустимое число включений в час, собственное время включения и отключения. Способность контактора, как и любого коммутационного аппарата, - обеспечить работу при большом числе операций, характеризуется износостойкостью. Различают механическую и коммутационную износостойкость.

Механическая износостойкость определяется числом циклов включения -отключения контактора без ремонта и замены его узлов и деталей. Ток в цепи при этом равен нулю. Механическая износостойкость современных контакторов АВВ серии АР составляет 10 млн. циклов.

Коммутационная износостойкость определяется таким числом включений и отключений цепи с током, после которого требуется замена контактов. Современные контакторы имеют коммутационную износостойкость порядка (2- 3) • 106 операций, а контакторы АВВ серии АР, установленные на лабораторно-демонстрационных стендах имеют коммутационную износостойкость равную 5 млн. циклов.

Собственное время включения состоит из времени нарастания потока в электромагните контактора до значения потока трогания и времени движения якоря. Большая часть этого времени тратится на нарастание магнитного потока. Для контакторов постоянного тока с номинальным током 100 А собственное время включения составляет 0.14 с, для контакторов с током 630 А оно увеличивается до 0.37 с. На лабораторно-демонстрационных стендах установлены контакторы серии АР с номинальным током от 9 до 26 А, которые имеют время включения равное 40- 95 мс.

Собственное время отключения - время с момента обесточивания электромагнита контактора до момента размыкания его контактов. Оно определяется временем спада потока от установившегося значения до потока отпускания. Временем с начала движения якоря до момента размыкания контактов можно пренебречь. В контакторах постоянного тока с номинальным током 100 А собственное время отключения составляет 0.07, в контакторах с номинальным током 630 А - 0.23 с. Время отключения контакторов, установленных на стенде, составляет 11 - 95 мс.

Номинальный ток контактора Iп представляет собой ток, который можно пропускать по замкнутым главным контактам в течение 8 ч без коммутаций, причем превышение температуры различных частей контактора не должно быть больше допустимого (прерывисто-продолжительный режим работы).

Номинальный рабочий ток контактора Iь - это допустимый ток через его замкнутые главные контакты в конкретных условиях применения. Так, например, номинальный рабочий ток Iь контактора для коммутации асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором выбирается из условий включения шестикратного пускового тока двигателя.

Номинальным напряжением Uп называется наибольшее напряжение коммутируемой цепи, для работы при котором предназначен контактор. Коммутационная износостойкость главных контактов для категорий DС -2, DC-4 и АС-3 в режиме нормальных коммутаций должна быть не менее 0.1, а для категорий DС-3 и DС-4не менее 0.02 механической износостойкости. Вспомогательные контакты должны коммутировать цепи электромагнитов переменного тока, у которых пусковой ток может во много раз превышать установившийся.

Контактор имеет следующие основные узлы: контактную систему, дугогасительное устройство, электромагнит и систему вспомогательных контактов. При подаче напряжения на обмотку электромагнита контактора его якорь притягивается. Подвижный контакт, связанный с якорем электромагнита, замыкает или размыкает главную цепь. Дугогасительное устройство обеспечивает быстрое гашение дуги, благодаря чему достигается малый износ контактов. Система вспомогательных слаботочных контактов служит для согласования работы контактора с другими устройствами.

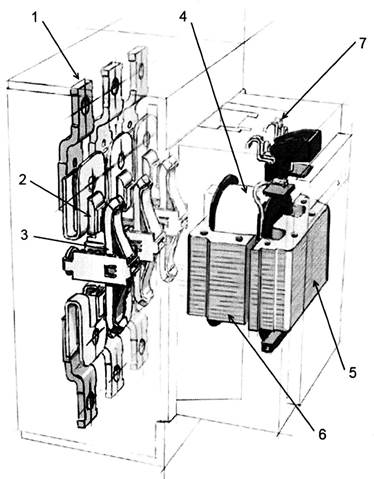

Особенности конструкции контактора и его внутренние части рассмотрим на примере универсального контактора АВВ серии АР (рис 8).

Рис. 8 Конструкция универсального контактора АВВ серии АР

1 - Контактная клемма, 2 - Неподвижный контакт, 3 - Подвижный контакт 4 - Электромагнит, 5 - Якорь, б - Ярмо 7 - Клеммы электромагнитной катушки

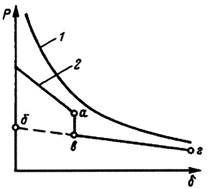

Работу контактора можно оценивать двумя зависимостями: суммарной характеристикой противодействующих усилий (от возвратной и контактных пружин) и тяговой характеристикой электромагнитного привода (рис 9).

Рис. 9 Тяговая и противодействующая характеристики пружин

Для сохранения работоспособности контактора должно соблюдаться условие: тяговая характеристика 1 электромагнита должна во всех точках идти выше характеристики 2 противодействующих усилий при минимально допустимом напряжении на электромагните (у универсальных контакторов серии АР, установленных на стенде - 100 В). По горизонтальной оси принято откладывать значение зазора между якорем и магнитопроводом, по вертикальной - приведенные к этому зазору тяговые и противодействующие усилия. На графике обозначены: точка а - момент соприкосновения контактов; часть характеристики между точками г-в - провал контактов; в-б - раствор между контактами (зазор между якорем и сердечником); в-а - предварительное сжатие контактной пружины (оно необходимо для предотвращения сваривания и вибрации контактов при включении токовой нагрузки).

Прямой пуск двигателя

Прямой пуск означает, что электродвигатель включается прямым подключением к источнику питания при номинальном напряжении. Прямой пуск (direct-on-linestarting - DOL)применяется при стабильном питании двигателя, жестко связанного с приводом, например насоса. Прямой пуск от сети является самым простым, дешёвым и самым распространённым методом пуска. Кроме того, он даёт наименьшее повышение температуры в электродвигателе во время включения по сравнению со всеми другими способами пуска. Если поступающий ток от сети не имеет специальных ограничений, такой метод является наиболее предпочтительным. Электродвигатели, предназначенные для частых пусков/отключений, обычнооборудованы системой управления, которая состоит из контактора и устройства защиты от перегрузок (теплового реле).

Для электродвигателей небольшой мощности, работающих без частых пусков/остановов, необходимо самое простое пусковое оборудование, чаще всего это коммутационный аппарат, управляемый вручную. Напряжение подается непосредственно на клеммы электродвигателя. Для небольших электродвигателей пусковой момент будет составлять от 150% до 300% от номинального, тогда как пусковой ток мощных двигателей будет составлять от 300% до 800% от номинального значения или даже выше.

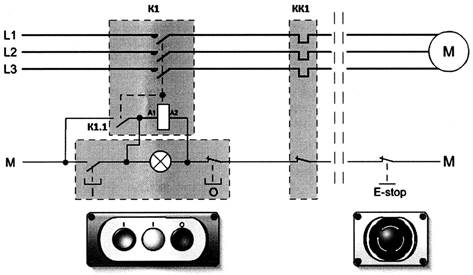

Схема управления и питания прямого пуска двигателя

Схема подключения трехфазного электродвигателя при прямом пуске представлена на рис 10. и состоит из: кнопок управления Пуск (I) и Стоп (О); электромагнита и главных контактов магнитного пускателя К1; теплового реле КК1; контакта самоподпитки К1.1 и кнопки аварийной остановки (Е-STOP).

Рис 10 Схема управления прямым пуском двигателя

Рассмотрим путь протекания электрического тока, и работу схемы и ее элементов при нажатии кнопки «Пуск»:

При нажатии кнопки «Пуск» цепь замыкается, и через замкнутую кнопку «Стоп», контакт кнопки «Пуск», электромагнит магнитного пускателя К1 и контакт концевого выключателя К51 начинает протекать ток.

Электромагнит К1 магнитного пускателя К1 втягивает якорь и замыкает контакт К1.1,тем самым обмотка электромагнита становится на самоподпитку. Кнопку «Пуск» можно отпустить, при этом электродвигатель М продолжает работать.

При нажатии кнопки «Стоп» или кнопки аварийной остановки «Е-STOP» схема разрывается, обмотка электромагнита К1 отключается. Вместе с размыканием основных контактов пускателя К1, также размыкается и контакт самоподпитки К1.1, тем самым после отпускания кнопки «Стоп» электродвигатель М останавливается.

Лабораторная работа №1

“Аппараты защиты”

Задание

1. Теоретически построить характеристику допустимого времени протекания тока короткого замыкания в кабеле от тока короткого замыкания. В зависимости от номера бригады, студенты рассматривают различные кабели, данные для которых можно взять из табл

Табл 2 Данные соединительных кабелей в зависимости от номера стенда

| № Бригады | Материал | Тип изоляции | S мм2 | К |

| 1 | Медь | ПВХ | 2,5 | 115 |

| 2 | Медь | Резина | 1,5 | 135 |

| 3 | Алюминий | ПВХ | 4 | 74 |

| 4 | Алюминий | Резина | 2,5 | 87 |

2. Выбрать аппараты для защиты кабеля от перегрузки.

Нагрузка, имеющая рабочий ток Ib(А) подключена к электросети напряжением Uе , частотой 50 Гц. Выбрать кабель и аппарат защиты, защищающий данный кабель от перегрузки. Материал оболочки кабеля ПВХ, тип крепления – воздушный, на неперфорированных лотках.

3. Опытным путем построить времятоковую характеристику автоматического выключателя в диапазоне токов от 2 Iпдо тока уставки мгновенной отсечки. Проанализировать времятоковую характеристику и сравнить её с заводской.

4. Сопоставить времятоковую характеристику автоматического выключателя и характеристику допустимого времени протекания тока короткого замыкания, пояснить целесообразность использования данного выключателя для защиты данного кабеля в режиме короткого замыкания.

Табл 3 Исходные данные задач по выбору аппарата защиты от перегрузки и КЗ

| № Варианта | Напряжение сети Us, В | Рабочий ток Ib, А | Материал кабеля |

| 1 | 220 | 26 | Al |

| 2 | 220 | 55 | Cu |

| 3 | 220 | 12 | Al |

| 4 | 220 | 24 | Cu |

| 5 | 220 | 16 | Al |

| 6 | 220 | 42 | Cu |

| 7 | 220 | 8 | Al |

| 8 | 220 | 17 | Cu |

| 9 | 380 | 62 | Al |

| 10 | 380 | 21 | Cu |

| 11 | 380 | 35 | Al |

| 12 | 380 | 5 | Cu |

| 13 | 380 | 14 | Al |

| 14 | 380 | 31 | Cu |

| 15 | 380 | 29 | Al |

5. Исследовать селективность двух автоматических выключателей, определить предельный ток селективности и исследовать поведение выключателей при токах, меньших предельного тока селективности, но близких к нему, а также при токах до значений, равных двойному предельному току селективности.

6. Исследовать устройства защитного отключения, определить пороги срабатывания и время срабатывания аппаратов после подачи команды на отключение.

Лабораторная работа №2.

«Исследование теплового реле, контакторов переменного и постоянного тока».

Задание

1. Исследовать принцип работы контактора и его схемы управления;

2. Исследовать принцип работы теплового реле и определить время и ток срабатывания теплового реле; построить времятоковую характеристику реле в диапазоне до 8Iп и сравнить её с характеристикой, представленной в каталоге;

3. Произвести проверку времени срабатывания и отпускания контактора, работающего на переменном токе при номинальном напряжении обмотки электромагнита;

4. Проверить значения напряжения срабатывания и отпускания контактора, работающего на переменном токе;

5. Произвести проверку времени срабатывания и отпускания контактора, работающего на постоянном токе при номинальном напряжении обмотки электромагнита.

6. Снять осциллограммы динамики электромагнитов контакторов работающих на постоянном и переменном токе.

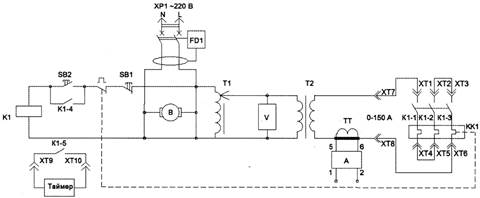

2.1Исследование схемы управления контактора и теплового реле.

Рис 14 Схема испытания теплового реле

* Используя силовые соединительные шнуры подключить последовательно три полюса контактора К1 (клеммы ХТ1-ХТ6) к токовым клеммам ХТ7-ХТ8;

* Установить переключатель SА1 в положение «1»;

* После проверки схемы преподавателем, включить стенд с помощью автоматического выключателя дифференциального тока FD1; Изменяя ток с помощью автотрансформатора Т1, построить времятоковую характеристику теплового реле в диапазоне токов от 1.5Inдо 8In;

* Полученную характеристику построить на одном графике с характеристикой, представленной в каталоге компании АВВ;

* Объяснить полученные данные

2.2 Исследование контактора, работающего на переменном токе

2.2.1 Проверка времени срабатывания и отпускания контактора, работающего на переменном токе, при номинальном напряжении обмотки электромагнита.

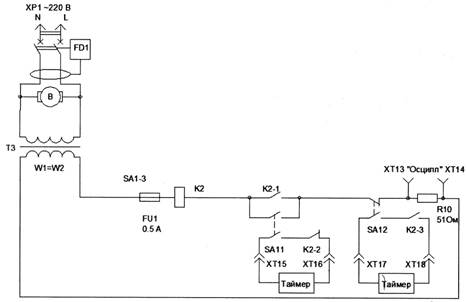

Рис 15 Схема управления контактором переменного тока для проверки времени срабатывания и отпускания

* Используя соединительные шнуры подключить таймер к клеммам «Вкл» контактора К2 (клеммы ХТ15-ХТ16), а осциллограф - к клеммам «Осцилл» ХТ13-ХТ14;

* Установить переключатель SА1 в положение «1», после чего включить стенд с помощью автоматического выключателя дифференциального тока FD1;

* Замкнуть контакты выключателя SА11 и измерить время включения контактора, а также снять осциллограммы динамики электромагнита контактора;

* Подключить таймер к клеммам «Выкл» контактора К2 (клеммы ХТ17-ХТ18);

* Подать напряжения на обмотку электромагнита контактора путем замыкания контактов выключателя SА12;

* Замкнуть контакты выключателя SА12 и измерить время включения контактора, а также снять осциллограммы динамики электромагнита контактора;

* Сравнить полученные значения с данными каталога.

2.2.2 Проверка значений напряжения срабатывания и отпускания контактора, работающего на переменном токе.

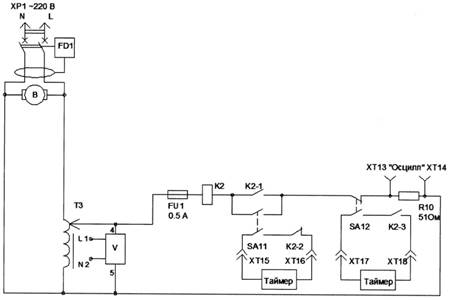

Рис 16 Схема управления контактором переменного тока для проверки значений напряжения срабатывания и отпускания

* Установить переключатель SА1 в положение «2», выкрутить ручку автотрансформатора в положение «О», после чего включить стенд с помощью автоматического выключателя дифференциального тока FD1;

* Замкнуть цепь питания электромагнита контактора К2 с помощью выключателя SА11 ;

* Постепенно увеличивая напряжение, подаваемое на обмотку электромагнита контактора, с помощь автотрансформатора Т1, определить минимальное напряжение срабатывания контактора;

* Установить напряжениедо номинального значения; Постепенно уменьшая напряжение, подаваемое на обмотку электромагнита контактора, определить максимальное напряжение отпускания контактора;

* Сравнить полученные данные с нормативными данными.

2.3 Исследование контактора, работающего на постоянном токе.

2.3. 1Проверка времени срабатывания и отпускания контактора, работающего на постоянном токе при номинальном напряжении обмотки электромагнита.

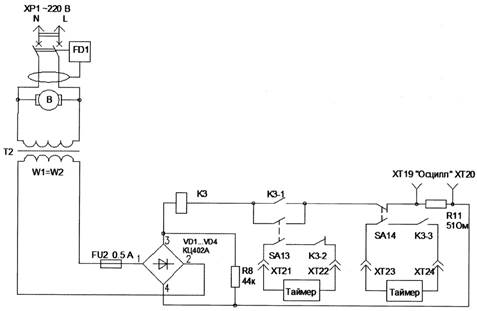

Рис 17 Схема управления контактором, работающим на постоянном токе для проверки времени срабатывания и отпускания

* Используя соединительные шнуры, подключить таймер к клеммам «Вкл» контактора КЗ (клеммы ХТ21-ХТ22), а осциллограф - к клеммам «Осцилл.» ХТ19-ХТ20;

* Установить переключатель SА1 в положение «О», после чего включить стенд с помощью автоматического выключателя дифференциального тока FD1;

* Замкнуть контакты выключателя SА13 и измерить время включения контактора, а также снять осциллограммы динамики электромагнита контактора;

* Подключить таймер к клеммам «Выкл» контактора К2 (клеммы ХТ23-ХТ24);

* Подать напряжения на обмотку электромагнита контактора путем замыкания контактов выключателя SA13;

* Замкнуть контакты выключателя SA14 и измерить время включения контактора, а также снять осциллограммы динамики электромагнита контактора;

* Сравнить полученные значения с данными каталога

ВВЕДЕНИЕ

Из-за роста мощностей отдельных электроэнергетических установок и целых энергосистем, современная электроэнергетика требует более высокого качества и оптимизации передачи и распределения мощностей, что вызывает необходимость постоянного развития и совершенствования электрических аппаратов распределительных устройств низкого напряжения или просто аппаратов низкого напряжения (АНН) повышения их надежности и ресурса.

Развитие и совершенствование конструкций АНН и их системной (элементной базы) происходит непрерывно. Поэтому основное внимание уделено анализу основных характеристик АНН применительно к требованиям энергосистем, способов и методов оптимального использования АНН для открытых и закрытых распределительных устройств (ОРУ и ЗРУ) и элегазовых комплектных распределительных устройств (КРУЭ).

АНН применяемые в схемах электроснабжения, в нормальных и аварийных режимах, выполняют следующие основные функции: защиту электроустановок от токов короткого замыкания (КЗ) и перегрузок, управление электроприёмниками, автоматическую работу элементов электроустановок. АНН формируют схемы выдачи мощности, обеспечивают непрерывный контроль состояния низковольтных систем.

При разработке АНН существует ряд проблем требующих решения:

• Повышения температуры токоведущих частей выше номинального значения;

• Создание высокой износостойкости;

• Устойчивость изоляции и токоведущих частей к токам короткого замыкания и перенапряжения;

• В связи с автоматизацией производства и увеличением применяемых аппаратов растёт число отказов, и поэтому требуются системы резервирования и поиска повреждений;

• Габариты, масса, стоимость и время установки должны быть минимальные;

Защита электроустановок от КЗ может осуществляться плавкими предохранителями и автоматическими выключателями. Защита от перегрузок осуществляется с помощью тепловых реле, встроенных в магнитные пускатели и контакторы. Управление электроприемниками осуществляется коммутационными аппаратами: автоматическими выключателями, контакторами и магнитными пускателями.

Надежность АНН может определяться их конструкцией, уровнем технологии, рациональным выбором, а также качеством профилактического обслуживания.

Поэтому одной из основных задач инженерного образования является развитие у студентов навыков и умений работы с современным техническим оборудованием, соответствующим изучаемой специальности. Эти навыки и умения приобретаются в ходе лабораторных занятий. Использование лабораторных стендов с установленными на них современными аппаратами, широко используемыми в системах электроснабжения, позволяет более наглядно показать изучаемый на лекциях материал и принцип работы электрических аппаратов, что способствует лучшему усвоению материала. При выполнении лабораторных работ на таких стендах студент может сам производить подключение промышленного оборудования, что может пригодиться в дальнейшем при прохождении производственной практики или при работе в электромонтажных компаниях.

Лабораторный стенд включает в себя всё оборудование и электрические аппараты, необходимые для исследований таких АНН как автоматические выключатели контакторы постоянного и переменного тока при изучении дисциплины «Электрические и электронные аппараты». С помощью стенда можно провести следующие опыты:

• Построение времятоковой характеристики автоматического выключателя;

• Исследование селективности двух автоматических выключателей;

• Исследование устройств защитного отключения, определение порогов срабатывания и времени срабатывания аппаратов после подачи команды на отключение;

• Исследование принципа работы контактора и его схемы управления;

• Исследование принципа работы теплового реле, определение времени и токов его срабатывания;

• Определение времени срабатывания и отпускания контактора, работающего на переменном токе;

• Определение значений напряжения срабатывания и отпускания контактора, работающего на переменном токе;

• Определение времени срабатывания и отпускания контактора, работающего на постоянном токе.

Цель изучения дисциплины «Электрические и электронные аппараты» с использованием лабораторного стенда « Электрические аппараты низкого напряжения»:

- Знания основ эффективного использования и функционирования, принципа действия, электрических аппаратов низкого напряжения и их номинальных параметров в соответствии с требованиями энергосистем.

- Умение решать задачи анализа и синтеза отдельных видов электрических аппаратов низкого напряжения с использование современных вычислительных средств.

- Опыт творческой деятельности в решении задач оптимального выбора электрического аппарата низкого напряжения в соответствии с требования эксплуатации.

Результаты обучения (компетенции), на формирование которых ориентировано изучение дисциплины «Электрические и электронные аппараты» на базе виртуального лабораторного комплекса «Электрические аппараты высокого напряжения»

- способность применять методы создания и анализа моделей электрических аппаратов низкого напряжения, позволяющих прогнозировать их поведение в эксплуатации;

- умение использовать современные и перспективные компьютерные и информационные технологии при выборе электрических аппаратов низкого напряжения в соответствии с требованиями энергосистем;

- способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-производственных работ при эксплуатации электрических аппаратов высокого напряжения;

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОГО СТЕНДА

Схема лабораторно-демонстрационного стенда изображена на рис. 1

Лабораторный стенд питается от сети переменного тока напряжением 220В и подключается через автоматический выключатель дифференциального тока, необходимый для коммутации стенда и защиты пользователей от поражения электрическим током, а также от возникновения пожара, вызванного утечкой тока. На стенде установлены две розетки, необходимые для подключения осциллографа. Напряжение от электрической сети поступает на автотрансформатор, необходимый для регулирования напряжения, и на разделительный трансформатор ТЗ. Охлаждение трансформаторов осуществляется вентилятором. В зависимости от положения переключателя SА1, включается определенная часть элементов стенда, предназначенных для выполнения конкретных опытов.

Дата: 2019-02-02, просмотров: 409.