Виктор Безотосный

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ход мировой истории в первой четверти XIX века во многом определяли события, происходившие на европейском континенте. Этот важный отрезок времени, длиною в четверть столетия принято именовать по-разному: эпоха наполеоновских войн или наполеоновская эпоха; эпоха коалиций; эпоха 1812 года; эпоха конгрессов. Без всякого сомнения, это был, в силу значимости событий и брожения общественных идей, переломный момент в истории человечества и России, поскольку именно в этот период глобальных и масштабных конфликтов великих европейских государств определялась судьба будущего мироустройства. Она решалась как на полях сражений, так и в ходе закулисных дипломатических переговоров.

В рамках заявленной темы важно определиться с терминами, в первую очередь с определением «эпоха 1812 года». Совсем недавно, например, И.А. Шеин сделал анализ получивших широкое хождение в литературе терминов, в том числе и «эпоха 1812 года». Но хронологию этого эпохального периода он поставил в рамки «от времени подготовки двух держав к войне (1810 г.) до ее завершения в декабре 1812 (январе 1813) г.[1] Этому суждению несколько противоречит ранее высказанная точка зрения другого известного историка – А. Г. Тартаковского, первого исследователя, фактически реанимировавшего этот термин в современной литературе. В своей, ставшей уже классической, монографии «1812 год и русская мемуаристика», А. Г. Тартаковский не ограничивался рамками 1812 года, а распространял это понятие на «весь цикл явлений военно-политической и общественной жизни периода войн с Наполеоном – от 1812 до 1815 гг. включительно, когда и было окончательно сокрушено могущество созданной им империи». Он полагал, что «при всем несходстве в социально-политическом содержании кампаний 1812, 1813, 1814 и 1815 гг…. в известном смысле, они составляют единый исторический период». Его аргументация базировалась на мнениях современников, отчетливо осознававших «нерасторжимую связь Отечественной войны с заграничными походами».[2] Но и до А. Г. Тартаковского российские историки широко использовали термин «эпоха Отечественной войны». Например, дореволюционный историограф С. М. Середонин также подразумевал под ним исторический отрезок времени с 1812 по 1815 гг., но в своем историографическом обзоре вышел за указанные рамки и фактически затронул проблематику с 1805 по 1825 гг.[3] Другой историк – А. Корнилов – в своей работе, посвященной эпохе Отечественной войны, проанализировал политические события всего царствования Александра I и фактически разобрал роль, которую сыграл российский император в борьбе Европы с Наполеоном.[4] Да и в официальных документах во второй четверти XIX в. часто использовался термин «незабвенная эпоха 1812, 1813 и 1814 годов».[5] Если суммировать эти высказанные суждения, то в результате мы получим хронологические рамки 1810–1815 гг., а в центре событий окажется все тот же 1812 год.

Без всякого сомнения, для современников и для потомков это был знаменательный событийный интервал, переломный рубеж, наполненный драматизмом и историческим смыслом. Сам по себе 1812 год был вехой, но вехой как определенное явление и как высшая точка в долговременном противостоянии с наполеоновской Францией, когда судьба победы на чаше весов истории бесповоротно склонилась в пользу России и русское оружие торжествовало. Поэтому понятие «эпоха 1812 года» было выбрано и названо по этой знаменитой для России исторической дате. Но невозможно хронологически сужать обозначенную эпоху даже рамками 1810–1815 гг., «эпоха 1812 года», вне всякого сомнения, охватывает более значительный исторический период. Необходимо понимать под этим термином время участия России в наполеоновских войнах. Начинать следует, по крайней мере, с событий 1805 г., а во многих случаях трактовать расширительно, как весь период царствования Александра I,[6] включая выступление декабристов на Сенатской площади, историю военных поселений, внешнеполитические сюжеты, напрямую вытекавшие из результатов наполеоновских войн и многие другие вопросы. В целом это была цепь важнейших событий русской истории, непосредственно и тесно связанных между собой.

Как пример, можно привести историю написания романа «Война и мир». У Льва Николаевича Толстого 1812 год не случайно оказался в эпицентре описываемых сюжетов. Предварительный замысел произведения был посвящен декабристам, но вскоре автор вынужден был погрузиться в события «грозы двенадцатого года», а затем обратился к еще более раннему времени. Начало романа, как известно, разворачивается, условно говоря, с кампании 1805 г. и поражения при Аустерлице. К этому великий писатель пришел в процессе работы над романом, осмысливая пройденный Россией путь в этот период. Победа в Отечественной войне была связана и вытекала из наших неудач 1805 и 1807 годов так же, как выступление декабристов стало отзвуком 1812 года.

Все специалисты, занимающиеся этой темой, не могут ограничивать себя только узкими рамками этой даты и поневоле вынуждены обращаться к фактам и событиям первой четверти XIX столетия. Например, известный историк А. Н. Пыпин в своей работе, посвященной общественному движению в царствование Александра I, особенно выделял значение 1812 года («Двенадцатый год был эпохой в истории нашего внутреннего развития») и сделал оговорку, что «оживление русского общества произведено было не одним взрывом народного восстания против нашествия, но целым периодом войн против Наполеона».[7] По значимости выделим и семитомное издание 1911–1912 гг. «Отечественная война и русское общество». В этом коллективном труде, считающемся вершиной дореволюционной историографии рассмотрены самые различные проблемы, хронологически выходящие за рамки царствования императора Александра I, но наиболее подробно освещающие аспекты событий 1805–1825 гг.

Нужно также отдавать себе отчет, что понятие «эпоха 1812 года» применимо только к российской национальной истории и в рамках отечественной историографии. За пределами России этот термин вряд ли будет употребим иностранными учеными, поскольку он не несет для них эмоциональной нагрузки в исторической памяти европейских народов. Зарубежные историки военные события 1812 года традиционно называют Русским походом Наполеона или кампанией 1812 года в России, а отнюдь не Отечественной войной 1812 года, так же они будут и впредь использовать привычный и устоявшийся на Западе термин «наполеоновская эпоха», «эпоха наполеоновских войн».

Отечественную историографию эпохи 1812 года никто не назовет скучной. Периодически возникали спорные и проблемные вопросы, вокруг которых ломались копья. Во все ее периоды имелись и свои возмутители спокойствия. Гладкость и изящность первых описаний военных действий встретила, например, яростных критиков из среды участников боевых действий, опровергавших по памяти фактологический материал. Особенно досталось от ветеранов 1812 г. грандам отечественной историографии А. И. Михайловскому-Данилевскому, М. И. Богдановичу, а напоследок, и классику мировой литературы Л. Н. Толстому, упреки которому затем высказывались и профессиональными историками. На рубеже XIX и XX столетий возникли новые концептуальные подходы в освещении эпохальных событий, а старые оказались отверженными. После 1917 г. в стране наблюдался более чем десятилетний период регресса и утраты историографического интереса к военно-исторической проблематике царской России. Все же, на основе марксистских идей (смена общественно-экономических формаций, классовый подход и др.) в боях с разного рода ревизионистами и западными историками, хоть и с трудом, была выработана под оком партийного руководства и приспособлена под идеологические нужды пролетарского государства советская концепция истории 1812 г. Она, можно сказать, постоянно «колебалась вместе с генеральной линией партии», страдала явными натяжками и профессиональными огрехами, многие из которых, правда, со временем корректировались и выправлялись. После краха советской системы и освобождения от идеологического диктата, даже несмотря на кризисный период в стране и науке в 1990-е годы, а также многие негативные моменты, историографический процесс не остановился и продолжал активно развиваться. Можно определенно сказать, что полная потеря интереса государственных институтов к данной проблематике способствовала и компенсировалась в значительной степени деятельностью независимых исследователей.[8]

На сегодняшний день нет никаких запретов, и в литературе мы можем наблюдать процесс применения самых разных методологий, от инерции «советских» подходов до самых революционных и модных теорий осмысления прошлого. Собственно борьба идей, взглядов и методологий закономерна для историографии, а уж для нашего времени особенно, когда все говорят о процессе глобализации. Методы могут быть разными, все они имеют право на существование (вне зависимости от времени), но главное, на наш взгляд, чтобы историк, даже придерживаясь какой-либо философской системы ценностей или идеологической доктрины, при этом руководствовался принципом здравого смысла. А вот это, как раз, не каждому и не всегда удается.

С этой точки зрения требует некоторого пояснения и ныне вошедший в моду термин «геополитика». Оговоримся, что геополитика – это специфическая область знания, использующая пространственный подход при анализе исторических процессов, а также и понятие, реконструирующее взаимосвязь политики и географического положения страны. Этот термин в начале XIX столетия серьезным государственным мужам был еще не известен, в отличие от слова «стратегия». Наверно, полностью отказаться от употребления этого модного слова современному историку уже невозможно,[9] но чтобы не осовременивать происходивший два века назад процесс выбора европейскими государствами внешнеполитических приоритетов, было бы предпочтительней и надежней пользоваться терминологией того времени. Да и объяснение коллизий внешнеполитических событий только геополитическими факторами, исключая, например, социальные, идеологические, ментальные, личностные и т. п. моменты, будет неполным, а исследователь может впасть в ошибку, оказавшись в плену геополитических догм, которые и сегодня не содержат исчерпывающих ответов на современные вызовы времени.

В заключении мне бы хотелось выразить особую благодарность моим коллегам, взявшим на себя труд высказать критические замечания и пожелания по отдельным главам или способствовавшим поискам документов при написании книги – А. А. Смирнову, О. Р. Айрапетову, В. М. Боковой, А. И. Сапожникову, А. А. Орлову, И. С. Тихонову, Г. С. Марштупе, В. В. Дегоеву.

Глава I

РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

В ЭПОХУ 1812 ГОДА

Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. – Большая европейская игра. – «Незнаменитые войны» России и «позор» Тильзита. – Закат эры Тильзита. – Annus mirabilis[10] – «На начинающего Бог». – Заграничные походы и дивиденды от окончательной победы. – Триумф победителя? – Роковая ошибка Александра I. – Дилетантизм в истории или в геополитике?

В последнее время отечественная историография обогатилась рядом трудов по проблематике внешней политики России, а совсем недавно увидели свет обобщающие работы А. В. Ревякина,[11] В. В. Дегоева[12] и О. Р. Айрапетова[13] и других. В то же время у автора нет желания растворить читательское внимание потоком детального анализа различных демаршей, дипломатических перипетий, переговоров, договоров, актов, нот, конвенций и тому подобных материалов российского МИДа и документов международного характера. Такая работа уже была неоднократно проделана несколькими поколениями отечественных и зарубежных историков и на сегодняшний день существует обширная историография данной проблематики. Это обстоятельство дает нам возможность отказаться от детального и подробного разбора внешнеполитического курса России в первой четверти XIX в., не загонять себя только в узкие рамки дипломатической истории, сославшись на накопленный исторической наукой фактический материал и выводы, сделанные коллегами. В то же время необходимо обозначить и вычленить проблему, которая сегодня по-разному интерпретируется исследователями – выбор Россией внешнеполитических приоритетов в эпоху 1812 года.

Вопрос не праздный, поскольку в 2006 г. к 200-летнему юбилею Аустерлица была опубликована монография О. В. Соколова «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа».[14] Она посвящена как внешнеполитическим сюжетам, так и самой кампании 1805 г., и, по справедливости, заслуживает особого внимания не только из-за отсутствия до этого в отечественной историографии отдельного труда (кроме книги А. И. Михайловского-Данилевского, написанной еще в 1844 г.)[15] по истории кампании 1805 г., но и в силу ряда оригинальных авторских подступов к теме, постановки важных вопросов и использования широкого круга источников. Следует также особо подчеркнуть, что автор не счел нужным скрывать свои откровенные симпатии к наполеоновской Франции и к ее императору, противникам же Наполеона чаще всего даны самые нелестные характеристики, особо досталось англичанам, вообще и российскому императору Александру I, в частности. Такой подход вряд ли будет понятен большинству отечественных историков, но это – четкая авторская позиция. То же можно сказать и о некоторых положениях и выводах, сделанных в монографии, с которыми, думаю, не согласятся многие отечественные историки, в том числе и автор данной книги.

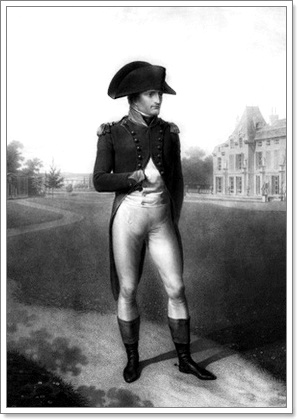

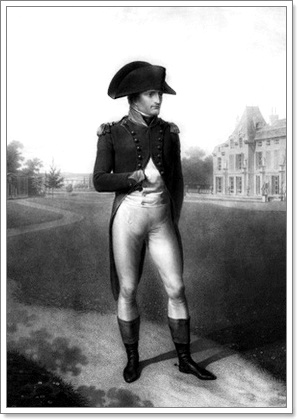

Н. Бонапарт

Ш. М. Талейран.

Я половина XIX в. ГИМ

Тильзитские переговоры, проводившиеся в необычных, военно-полевых условиях, узким составом дипломатов и военных, закончились в беспримерно короткий срок. Первая встреча императоров состоялась 13 июня, а уже 25 июня были подписаны основные документы: русско-французский договор о мире и дружбе, договор о наступательном и оборонительном союзе и соглашение о передаче Франции Котора и Ионических островов.[68] В очень трудных условиях, после военных неудач российский император в прямых переговорах с Наполеоном смог найти и верный тон, и нужные аргументы, проявить необходимую гибкость, чтобы, сохраняя положение равноправного партнера, прийти в короткий срок к удовлетворяющему обе стороны компромиссу.

Россия не понесла территориальных потерь, даже прирастила свои владения за счет Белостокской области. Собственно договоренности зафиксировали определенный раздел сфер влияния. Франция узаконила полное господство в южной и центральной Европе. Россия взамен получала свободу (правда, относительную) действий на северо-западных границах и на Дунае. Хотя Пруссия – русская союзница – сохранила государственную независимость, ее территория оказалась урезанной, она потеряла ранг великой державы и уже не могла служить противовесом Франции. Было создано герцогство Варшавское, фактически оказавшееся под протекторатом Наполеона. Это создавало неблагонадежную границу между двумя империями, поэтому в будущем герцогство стало плацдармом для дальнейшего наступления Франции на русскую территорию в 1812 г. Россия потеряла свои прежние позиции в Средиземноморье. Самым же тяжелым для России был пункт о ее участии в направленной против Англии континентальной блокаде, это ударило по экономическим интересам государства и дворянства. Тем не менее большинство авторов оценивало Тильзит как успешный компромисс русской дипломатии и лично Александра I. Россия получила очень важную для нее передышку почти на пять лет перед решающим военным столкновением с наполеоновской Францией в 1812 году.

Верительная грамота, выданная Наполеоном министру иностранных дел Франции Ш. М. Талейрану на ведение переговоров с князем А. Б. Куракиным о заключении мира. Императорский лагерь в Тильзите, I июля 1807 г. Подписана Наполеоном и заверена государственным секретарем Ю. Маре. Франц. яз. ГИМ

Наполеон, Милостью Божьей и по Конституции Император французов, Король Италии. С целью достижения скорейшего мира и установления полной гармонии, которая должна, по Нашему убеждению, воцариться между Нами и Его Величеством Императором Всея Руси, и имея полное доверие в преданности к нашей персоне и ревности к нашей службе г-на Шарля Мориса Талейрана, князя Беневентского, нашего обер-камергера, министра иностранных дел и проч. и проч., дали мы ему полные и абсолютные полномочия, поручения и специальные письменные распоряжения, чтобы вместе с князем Куракиным, послом Е.В. Императора России и проч. и проч., также снабженным соответствующими полномочиями, достичь согласия, утвердить, заключить и подписать трактат, статьи, конвенции, декларации и другие акты, которые будут признаны необходимыми, придерживаясь при этом строго тех вопросов, которые должны быть предметом взаимного соглашения.

Великая Екатерина Павловна.

А.И. Горчаков

Ф.В. Ростопчин

Воззвание Наполеона I к солдатам Великой армии накануне перехода через Неман и начала войны с Россией. Императорская квартира в Вильковитках, 10/22 июня 1812 г. Заверено начальником штаба 4-го корпуса дивизионным генералом Ж. Дессолем. Справа вверху – помета рукой Э. Богарне: «Переправились на другой берег двадцать седьмого» Франц. яз. ГИМ

Бесспорный факт – Александра I всегда очень тяготили «тильзитские оковы», чем дальше, тем труднее ему было придерживаться союзнических договоренностей. Да и при проведении реальной политики имелось слишком много точек, где пересекались в то время интересы России и Франции: Балканы, Польша, германские государства – ведь в последних проживало слишком много родственников русского царя, а сам он являлся главой Ольденбургского дома (герцогство Ольденбургское было присоединено к французской империи в нарушение Тильзитского договора). Постоянным раздражающим фактором оставались внешнеполитические шаги Наполеона, направленные против России. С нашей точки зрения, геополитический фактор в 1807 – 1812 гг. как раз был направлен против русско-французского союза, так как сфера влияния империи Наполеона через сателлитов с 1807 г. напрямую соприкасалась с русскими границами, и Франция стала представлять уже прямую угрозу не только интересам, но и территориальной целостности России.

В этот период перед русской дипломатией стояли очень сложные задачи. Ведь на карте континентальной Европы тогда можно было отыскать лишь несколько независимых и не находившихся под полным французским контролем государств: Швеция, Дания, Пруссия, Австрия, Турция; остальные – в той или иной степени оказались подконтрольными или подчиненными наполеоновскому диктату. В этой комбинации Россия не могла реально рассчитывать на их помощь, каждое из этих государств исходило из собственных возможностей и думало лишь о своих интересах. Хотя Пруссии и Австрии делались предложения о совместном выступлении против Франции, но они предпочли в этой ситуации, в конечном итоге, присоединиться к Наполеону.[130] Трудно точно сказать, почему французский император решился включить в 1812 г. в состав Великой армии австрийский и прусский воинские контингенты со своим командованием. Возможно, что он преследовал сразу несколько целей. По дипломатическим соображениям для него было важно использовать бывших русских союзников, тем самым он показывал России, что ей уже не на кого и не на что рассчитывать – вся континентальная Европа идет походом на Россию, даже бывшие друзья.[131] Наполеон стремился окончательно рассорить их с Россией, так чтобы они уже никогда в будущем не создали коалиции против него. Возможно, он также полагал, что таким образом страхует свои тылы – эти два корпуса становились заложниками верности Наполеону их собственных монархов. Но размещение этих корпусов на флангах в 1812 г. явилось ошибкой, правда это стало очевидным лишь в финале кампании, когда полная победа русской армии была свершившимся фактом. Весь 1812 год пруссаки и австрийцы, хоть и без особого энтузиазма, но все же сражались с русскими войсками. Но под занавес кампании они (видимо, на правах еще не полностью забытых старых добрых союзников) начали вступать в переговоры с российским командованием и затем фактически оголили фланги спасавшейся бегством Великой армии.

В стратегическом плане положение России облегчалось также тем, что на другом конце Европы существовала неизлечимая для Наполеона «испанская язва». Фактически же в 1812 г. французская империя вынуждена была воевать на два фронта, значительный контингент наполеоновских войск продолжал воевать на Перинейском полуострове с англичанами и восставшими испанцами.[132] Успехом же русской дипломатии стали договоренности о нейтралитете Турции (Бухарестский мирный договор) и союз со Швецией, хотя последняя в 1812 г. так и не приняла участия в боевых действиях. Что касается Швеции, то России несомненно повезло с Бернадоттом (явным противником Наполеона), или же российская дипломатия оказалась очень искусной и смогла подобрать ключи к шведскому наследному принцу. Во всяком случае, негативные последствия для Швеции ее войны в 1808–1809 гг. с русскими (щекотливый вопрос отторжения Финляндии) никак не сказались для России в 1812 г. Русские же получили возможность без каких-либо опасений перебросить из Финляндии войска в 1812 г. и усилить свою группировку на северо-западном театре военных действий. По поводу мира с Турцией можно утверждать, что тогда Россия вынуждена была пожертвовать сербами, воевавшими до 1812 г. против турок вместе с русскими. Хотя восьмая статья Бухарестского договора гласила об автономии Сербии, турки ее сразу же нарушили и подвергли жестоким репрессиям сербов. Защитить же сербов от турецкого произвола до 1815 г. у России не было ни сил, ни возможности. Важнейшим же последствием Бухарестского мирного договора стало переход в 1812 г. сил Молдавской армии на Украину и в Белоруссию, усиливший там во второй период войны южную группировку русских войск.

Сам Александр I проявлял большую дипломатическую активность, в первую очередь, по отношению к Пруссии. После переговоров в 1811 г. в Царском Селе с начальником прусского Генерального штаба Г. Шарнгорстом (прибыл под чужим именем) даже был подготовлен проект военной конвенции.[133] Но она не обеспечивала безопасность Пруссии и Фридрих-Вильгельм III не ратифицировал предполагаемый договор. Можно, конечно, говорить в данном случае о прусском «эгоизме», но ясно, что уже в начале военных действий Пруссия как государство было бы стерто с географической карты французскими войсками.[134] В данном случае, «эгоизм» был продиктован трезвым расчетом и интересами сохранения государственности, а пруссакам не оставалось иного выбора, как «под пушками корпуса Л. Н. Даву» выставить воинский контингент против России. Также поступили и австрийцы, но отплатили той же монетой, что и Россия в 1809 г. Их корпус не превышал 30 тыс. человек (а действия, обещали дипломаты, «по возможности будут ограничены»), русско-австрийская граница оставалась статичной и неприкосновенной для сторон, а правительства согласились даже поддерживать тайные контакты во время войны.[135] В сложившейся тогда ситуации это более или менее устраивало Россию. Весьма примечательно было то, что ни Пруссия, ни Австрия – не объявляли войну России.[136]

Говоря о начале кампании 1812 г., часто возникает вопрос о превентивном характере войны Наполеона против России.[137] Мол, французский император очень не хотел этой войны,[138] но вынужден был первым перейти границу в силу существования реальной русской угрозы.[139] Хотя подобная риторика очень напоминает неуклюжую хитрость волка из крыловской басни, попробуем разобраться в этом моменте поподробнее. Необходимо заметить, что разведки сторон очень внимательно следили за передвижениями и концентрацией войск своего будущего противника.[140] При тогдашнем несовершенстве средств связи при передачи разведданных, сведения поступали с некоторым опозданием, но тем не менее и Наполеон, и русское командование приблизительно представляли себе общую ситуацию с войсками противника на тот или иной момент.[141] Три русских армии к началу войны на западной границе имели в своих рядах 200–220 тыс. человек. У Наполеона только в первом эшелоне было сосредоточено 450 тыс., а во втором – более 150 тыс. бойцов. Какой военный специалист поверит, что такие силы были собраны французским полководцем для обороны? Такая мощнейшая (беспрецедентная по тем временам) группировка сил не могла быть собрана за несколько дней, ее создание требовало колоссальных организационных и финансовых издержек, и она явно предназначалась для ведения активных наступательных действий.

М.Б. Барклай де Толли

А.Д. Балашов

К.В. Нессельроде.

М.И. Кутузов-Смоленский.

Бюст императора Наполеона

Император Александр I

Император Александр I

Неизвестный художник

Венский конгресс

Рисунок и литография В. Адама. Середина XIX в. ГИМ

Идея отвоевания у Англии французами Индии, потерянной в Семилетнюю войну, в нашей историографии недостаточно исследована. Она затрагивалась востоковедами в плане внешней политики Франции на Востоке, но напрямую не связывалась с походами в Индию через территорию России.[281]

Не вызывает сомнения тот факт, что с точки зрения французских интересов, военное предприятие в Азию с конечной целью завоевания Индостана являлось бы стратегически важным шагом, который мог бы привести к полному краху Великобритании и кардинально изменил бы геополитический расклад сил в мире. Трудно даже просчитать все ближайшие последствия такой экспедиции, если бы она успешно завершилась. Последствия для мировой политики были бы крайне радикальными, если не сказать, революционными.

Впервые идея индийского похода была высказана тогда молодым, только что получившим известность генералом Н. Бонапартом в 1797 г., еще до его экспедиции в Египет, которая рассматривалась как первый и очень важный шаг на пути к лишению владычества Великобритании в Индии. Считается, что уже позднее, получив государственную власть в свои руки, став первым консулом, он пытался усиленно внушать Павлу I мысль о совместном походе в Индию. Он, якобы, даже разработал и предложил проект совместной франко-русской сухо путной экспедиции к р. Инду.[282] Но между Россией и Францией тогда еще не было даже мирного договора, не говоря уже о заключении военно-политического союза. Да, главы государств вступили в личную переписку, но вот о самом проекте франко-русской экспедиции в Индию нет ни слова, нельзя обнаружить даже следов обсуждения этой идеи в опубликованных официальных дипломатических документах. Дело осложняется тем, что помимо этого совместного проекта Павел I в конце своего правления предпринял конкретные шаги для реализации собственной программы русского проникновения в Индию через Среднюю Азию. Чаще всего исследователи рассматривают эти два плана как звенья одной цепи, а также считают, что российский император был загипнотизирован красивой идеей Наполеона и постарался осуществить ее самостоятельно. Тут важно разобраться: насколько тесно оказались взаимосвязаны эти два плана и какой из них был первичен? Также необходимо выяснить кто был истинным автором проекта и когда именно составлен план совместной французско-русский экспедиции.

* * *

Впервые проект был опубликован на французском языке в 1840 г. в брошюре под названием «Памятная записка Лейбница Людовику XIV о завоевании Индии, публикуемая с предисловием и замечаниями Гоффмана, с приложением проекта сухопутной экспедиции в Индию по договоренности между первым консулом и императором Павлом I в начале этого века».[283] Причем Гоффман издал «точное изложение проекта, секретно ему сообщенного».[284] Первый раз проект был переведен с французского на русский язык и опубликован в 1847 г., правда, без указания подлинника и со слегка видоизмененным названием.[285] Причем при издании книги переводчик не был указан, а в посвящение указывалось имя лишь надворного советника П. В. Голубкова, при финансовой поддержке которого она и увидела свет. Видимо, по цензурным соображениям из русского перевода было убрано лишь помещенное перед текстом проекта «напоминание», написанное, вероятно, самим Гоффманом: «Покушение на жизнь первого консула 24 декабря 1800 г. и трагическая смерть императора Павла I 24 марта 1800 г. стали пагубными следствиями проекта экспедиции в Индию. Известно откуда нанесены удары!».[286] Но затем переводчик (вслед за ним и историки) сделал безоговорочный вывод о том, что сам проект составлялся первым консулом, хотя в оригинале об этом отсутствуют точные указания.[287] Позже в литературе при переизданиях текста и в комментариях к нему появилось утверждение, что этот проект был прислан Наполеоном в 1800 г. российскому императору с генералом Ж. К. Дюроком. Но Дюрок прибыл (возможно, и с проектом) в Петербург уже после смерти Павла I и фактически не мог обсуждать с ним детали этого плана.[288] О кратком содержании этого проекта и о направлении в Петербург Дюрока впервые написал в своих мемуарах, опубликованных в 1845 г., шведский посол в России граф К. Л. Б .К. Стединг.[289] По воспоминаниям современников, он занимал исключительное положение в дипломатическом корпусе. Так И. А. Эренстрем полагал что, «ни один из иностранных послов при русском дворе не пользовался равным с ним положением».[290] Из всех отечественных историков лишь Д. А. Милютин высказал сомнения «в подлинности этого проекта, соображенного крайне легкомысленно и без основательных местных данных», так как автор французской брошюры не указал место хранения источника.[291] Думается, что подлинность самого документа все же подтверждается мемуарными свидетельствами, да и сам Д. А. Милютин привел в переводе любопытные отзывы о проекте двух агентов прусского министра К .А. Гарденберга, написанные по горячим следам – один из Парижа, другой из Лондона.[292] Трудно предположить, что в 1840 г. (год переноса праха Наполеона с о. Св. Елены в Париж) некто самостоятельно составил подобный план и выдал его за оригинал начала века. Но когда и кем был составлен проект – этот вопрос остается до конца не проясненным, хотя несколько десятков исследователей до сих пор уверенно приписывали его авторство первому консулу Н. Бонапарту и датировали 1800 г.[293]

Император Павел I со свитой

Донской атаман В. П. Орлов

М.И. Платов

Кабинет Наполеона I

Солдат-ветеран 1812 г.

Виктор Безотосный

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ход мировой истории в первой четверти XIX века во многом определяли события, происходившие на европейском континенте. Этот важный отрезок времени, длиною в четверть столетия принято именовать по-разному: эпоха наполеоновских войн или наполеоновская эпоха; эпоха коалиций; эпоха 1812 года; эпоха конгрессов. Без всякого сомнения, это был, в силу значимости событий и брожения общественных идей, переломный момент в истории человечества и России, поскольку именно в этот период глобальных и масштабных конфликтов великих европейских государств определялась судьба будущего мироустройства. Она решалась как на полях сражений, так и в ходе закулисных дипломатических переговоров.

В рамках заявленной темы важно определиться с терминами, в первую очередь с определением «эпоха 1812 года». Совсем недавно, например, И.А. Шеин сделал анализ получивших широкое хождение в литературе терминов, в том числе и «эпоха 1812 года». Но хронологию этого эпохального периода он поставил в рамки «от времени подготовки двух держав к войне (1810 г.) до ее завершения в декабре 1812 (январе 1813) г.[1] Этому суждению несколько противоречит ранее высказанная точка зрения другого известного историка – А. Г. Тартаковского, первого исследователя, фактически реанимировавшего этот термин в современной литературе. В своей, ставшей уже классической, монографии «1812 год и русская мемуаристика», А. Г. Тартаковский не ограничивался рамками 1812 года, а распространял это понятие на «весь цикл явлений военно-политической и общественной жизни периода войн с Наполеоном – от 1812 до 1815 гг. включительно, когда и было окончательно сокрушено могущество созданной им империи». Он полагал, что «при всем несходстве в социально-политическом содержании кампаний 1812, 1813, 1814 и 1815 гг…. в известном смысле, они составляют единый исторический период». Его аргументация базировалась на мнениях современников, отчетливо осознававших «нерасторжимую связь Отечественной войны с заграничными походами».[2] Но и до А. Г. Тартаковского российские историки широко использовали термин «эпоха Отечественной войны». Например, дореволюционный историограф С. М. Середонин также подразумевал под ним исторический отрезок времени с 1812 по 1815 гг., но в своем историографическом обзоре вышел за указанные рамки и фактически затронул проблематику с 1805 по 1825 гг.[3] Другой историк – А. Корнилов – в своей работе, посвященной эпохе Отечественной войны, проанализировал политические события всего царствования Александра I и фактически разобрал роль, которую сыграл российский император в борьбе Европы с Наполеоном.[4] Да и в официальных документах во второй четверти XIX в. часто использовался термин «незабвенная эпоха 1812, 1813 и 1814 годов».[5] Если суммировать эти высказанные суждения, то в результате мы получим хронологические рамки 1810–1815 гг., а в центре событий окажется все тот же 1812 год.

Без всякого сомнения, для современников и для потомков это был знаменательный событийный интервал, переломный рубеж, наполненный драматизмом и историческим смыслом. Сам по себе 1812 год был вехой, но вехой как определенное явление и как высшая точка в долговременном противостоянии с наполеоновской Францией, когда судьба победы на чаше весов истории бесповоротно склонилась в пользу России и русское оружие торжествовало. Поэтому понятие «эпоха 1812 года» было выбрано и названо по этой знаменитой для России исторической дате. Но невозможно хронологически сужать обозначенную эпоху даже рамками 1810–1815 гг., «эпоха 1812 года», вне всякого сомнения, охватывает более значительный исторический период. Необходимо понимать под этим термином время участия России в наполеоновских войнах. Начинать следует, по крайней мере, с событий 1805 г., а во многих случаях трактовать расширительно, как весь период царствования Александра I,[6] включая выступление декабристов на Сенатской площади, историю военных поселений, внешнеполитические сюжеты, напрямую вытекавшие из результатов наполеоновских войн и многие другие вопросы. В целом это была цепь важнейших событий русской истории, непосредственно и тесно связанных между собой.

Как пример, можно привести историю написания романа «Война и мир». У Льва Николаевича Толстого 1812 год не случайно оказался в эпицентре описываемых сюжетов. Предварительный замысел произведения был посвящен декабристам, но вскоре автор вынужден был погрузиться в события «грозы двенадцатого года», а затем обратился к еще более раннему времени. Начало романа, как известно, разворачивается, условно говоря, с кампании 1805 г. и поражения при Аустерлице. К этому великий писатель пришел в процессе работы над романом, осмысливая пройденный Россией путь в этот период. Победа в Отечественной войне была связана и вытекала из наших неудач 1805 и 1807 годов так же, как выступление декабристов стало отзвуком 1812 года.

Все специалисты, занимающиеся этой темой, не могут ограничивать себя только узкими рамками этой даты и поневоле вынуждены обращаться к фактам и событиям первой четверти XIX столетия. Например, известный историк А. Н. Пыпин в своей работе, посвященной общественному движению в царствование Александра I, особенно выделял значение 1812 года («Двенадцатый год был эпохой в истории нашего внутреннего развития») и сделал оговорку, что «оживление русского общества произведено было не одним взрывом народного восстания против нашествия, но целым периодом войн против Наполеона».[7] По значимости выделим и семитомное издание 1911–1912 гг. «Отечественная война и русское общество». В этом коллективном труде, считающемся вершиной дореволюционной историографии рассмотрены самые различные проблемы, хронологически выходящие за рамки царствования императора Александра I, но наиболее подробно освещающие аспекты событий 1805–1825 гг.

Нужно также отдавать себе отчет, что понятие «эпоха 1812 года» применимо только к российской национальной истории и в рамках отечественной историографии. За пределами России этот термин вряд ли будет употребим иностранными учеными, поскольку он не несет для них эмоциональной нагрузки в исторической памяти европейских народов. Зарубежные историки военные события 1812 года традиционно называют Русским походом Наполеона или кампанией 1812 года в России, а отнюдь не Отечественной войной 1812 года, так же они будут и впредь использовать привычный и устоявшийся на Западе термин «наполеоновская эпоха», «эпоха наполеоновских войн».

Отечественную историографию эпохи 1812 года никто не назовет скучной. Периодически возникали спорные и проблемные вопросы, вокруг которых ломались копья. Во все ее периоды имелись и свои возмутители спокойствия. Гладкость и изящность первых описаний военных действий встретила, например, яростных критиков из среды участников боевых действий, опровергавших по памяти фактологический материал. Особенно досталось от ветеранов 1812 г. грандам отечественной историографии А. И. Михайловскому-Данилевскому, М. И. Богдановичу, а напоследок, и классику мировой литературы Л. Н. Толстому, упреки которому затем высказывались и профессиональными историками. На рубеже XIX и XX столетий возникли новые концептуальные подходы в освещении эпохальных событий, а старые оказались отверженными. После 1917 г. в стране наблюдался более чем десятилетний период регресса и утраты историографического интереса к военно-исторической проблематике царской России. Все же, на основе марксистских идей (смена общественно-экономических формаций, классовый подход и др.) в боях с разного рода ревизионистами и западными историками, хоть и с трудом, была выработана под оком партийного руководства и приспособлена под идеологические нужды пролетарского государства советская концепция истории 1812 г. Она, можно сказать, постоянно «колебалась вместе с генеральной линией партии», страдала явными натяжками и профессиональными огрехами, многие из которых, правда, со временем корректировались и выправлялись. После краха советской системы и освобождения от идеологического диктата, даже несмотря на кризисный период в стране и науке в 1990-е годы, а также многие негативные моменты, историографический процесс не остановился и продолжал активно развиваться. Можно определенно сказать, что полная потеря интереса государственных институтов к данной проблематике способствовала и компенсировалась в значительной степени деятельностью независимых исследователей.[8]

На сегодняшний день нет никаких запретов, и в литературе мы можем наблюдать процесс применения самых разных методологий, от инерции «советских» подходов до самых революционных и модных теорий осмысления прошлого. Собственно борьба идей, взглядов и методологий закономерна для историографии, а уж для нашего времени особенно, когда все говорят о процессе глобализации. Методы могут быть разными, все они имеют право на существование (вне зависимости от времени), но главное, на наш взгляд, чтобы историк, даже придерживаясь какой-либо философской системы ценностей или идеологической доктрины, при этом руководствовался принципом здравого смысла. А вот это, как раз, не каждому и не всегда удается.

С этой точки зрения требует некоторого пояснения и ныне вошедший в моду термин «геополитика». Оговоримся, что геополитика – это специфическая область знания, использующая пространственный подход при анализе исторических процессов, а также и понятие, реконструирующее взаимосвязь политики и географического положения страны. Этот термин в начале XIX столетия серьезным государственным мужам был еще не известен, в отличие от слова «стратегия». Наверно, полностью отказаться от употребления этого модного слова современному историку уже невозможно,[9] но чтобы не осовременивать происходивший два века назад процесс выбора европейскими государствами внешнеполитических приоритетов, было бы предпочтительней и надежней пользоваться терминологией того времени. Да и объяснение коллизий внешнеполитических событий только геополитическими факторами, исключая, например, социальные, идеологические, ментальные, личностные и т. п. моменты, будет неполным, а исследователь может впасть в ошибку, оказавшись в плену геополитических догм, которые и сегодня не содержат исчерпывающих ответов на современные вызовы времени.

В заключении мне бы хотелось выразить особую благодарность моим коллегам, взявшим на себя труд высказать критические замечания и пожелания по отдельным главам или способствовавшим поискам документов при написании книги – А. А. Смирнову, О. Р. Айрапетову, В. М. Боковой, А. И. Сапожникову, А. А. Орлову, И. С. Тихонову, Г. С. Марштупе, В. В. Дегоеву.

Глава I

РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

В ЭПОХУ 1812 ГОДА

Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. – Большая европейская игра. – «Незнаменитые войны» России и «позор» Тильзита. – Закат эры Тильзита. – Annus mirabilis[10] – «На начинающего Бог». – Заграничные походы и дивиденды от окончательной победы. – Триумф победителя? – Роковая ошибка Александра I. – Дилетантизм в истории или в геополитике?

В последнее время отечественная историография обогатилась рядом трудов по проблематике внешней политики России, а совсем недавно увидели свет обобщающие работы А. В. Ревякина,[11] В. В. Дегоева[12] и О. Р. Айрапетова[13] и других. В то же время у автора нет желания растворить читательское внимание потоком детального анализа различных демаршей, дипломатических перипетий, переговоров, договоров, актов, нот, конвенций и тому подобных материалов российского МИДа и документов международного характера. Такая работа уже была неоднократно проделана несколькими поколениями отечественных и зарубежных историков и на сегодняшний день существует обширная историография данной проблематики. Это обстоятельство дает нам возможность отказаться от детального и подробного разбора внешнеполитического курса России в первой четверти XIX в., не загонять себя только в узкие рамки дипломатической истории, сославшись на накопленный исторической наукой фактический материал и выводы, сделанные коллегами. В то же время необходимо обозначить и вычленить проблему, которая сегодня по-разному интерпретируется исследователями – выбор Россией внешнеполитических приоритетов в эпоху 1812 года.

Вопрос не праздный, поскольку в 2006 г. к 200-летнему юбилею Аустерлица была опубликована монография О. В. Соколова «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа».[14] Она посвящена как внешнеполитическим сюжетам, так и самой кампании 1805 г., и, по справедливости, заслуживает особого внимания не только из-за отсутствия до этого в отечественной историографии отдельного труда (кроме книги А. И. Михайловского-Данилевского, написанной еще в 1844 г.)[15] по истории кампании 1805 г., но и в силу ряда оригинальных авторских подступов к теме, постановки важных вопросов и использования широкого круга источников. Следует также особо подчеркнуть, что автор не счел нужным скрывать свои откровенные симпатии к наполеоновской Франции и к ее императору, противникам же Наполеона чаще всего даны самые нелестные характеристики, особо досталось англичанам, вообще и российскому императору Александру I, в частности. Такой подход вряд ли будет понятен большинству отечественных историков, но это – четкая авторская позиция. То же можно сказать и о некоторых положениях и выводах, сделанных в монографии, с которыми, думаю, не согласятся многие отечественные историки, в том числе и автор данной книги.

Н. Бонапарт

Гравюра Ш. Л. Линже и Ж. Годфруа по оригиналу Ж. Б. Шабе. 1803 г. ГИМ

Не вдаваясь в детальный разбор авторской концепции, попробуем обозначить лишь моменты, интересные для нашей темы. В целом, О. В. Соколов исходил из концептуального положения об общих глобальных геополитических интересах России и Франции. Александра I он вполне обоснованно определил одним из главных организаторов антифранцузской коалиции. Причем, российский император, как он заметил, «не был англофилом». Но автор сделал вывод, что в основе действий Александра I лежала «личная неприязнь к Наполеону Бонапарту». Другой причины или объяснения его поведения историк найти не смог («геополитические соображения или вопросы чести и престижа страны никак не могли диктовать Александру враждебность по отношению к Бонапарту и его державе»). Этот тезис на страницах монографии неоднократно и усиленно повторяется:

Этой личной ненависти будут подчинены все действия царя, ради этого, несмотря ни на какие геополитические интересы, несмотря ни на какую холодность и нежелание вступать в союз европейских монархов, несмотря на надменную, пренебрегающую всеми российскими интересами политику Англии, он будет упорно, буквально пинками, заталкивать всю Европу в коалицию против своего врага.

Ничто не могло остановить поистине одержимую, не знающую никаких доводов разума жажду Александра воевать с Францией.

…ничто не заставляло царя очертя голову броситься в водоворот кровопролитной войны – ни геополитические интересы, ни общественное мнение страны.

В силу этого и вся вина за возникновение военных действий была возложена не на Наполеона, как ранее привыкла считать наша академическая наука, а на русского монарха: «Поэтому война 1805 г. была развязана исключительно по причине желания и комплексов, обуревавших одного человека – императора России Александра I». Вывод напрашивается сам собой – русский монарх не учитывал интересов своего государства и действовал в противовес им («Ни о каких интересах страны ни царь, ни его подручные и не думали»).[16]

Оставим за скобками эмоциональную составляющую авторской позиции О. Соколова. Но, исследователи царствования Александра I, даже признавая его чрезмерное честолюбие, вряд ли смогут согласиться с таким объяснением причин антинаполеоновской позиции России («личная неприязнь» ее императора). Причем не только потому, что малопривлекательный образ российского монарха обрисован в негативных черно-белых тонах, а цветовая гамма, как известно, всегда богаче. Человеческий фактор в международных отношениях всегда играл и будет играть определенную роль. Но политик такого масштаба как Александр I, при принятии стратегических решений никогда не руководствовался лишь личными мотивами. Слишком много фактов противоречат этому. Мир политики всегда оставался исключительной сферой государственного эгоизма и расчета. Даже в России при проведении внутриполитического курса, будучи самодержцем, Александр I был вынужден учитывать интересы русской аристократии, придворных группировок и «партий», назначать на значимые посты людей, которых, мягко говоря, недолюбливал, или не уважал, но делал это из соображений государственной целесообразности.[17] Подобными мотивами были продиктованы и многие его решения в международной политике. А уж скольких европейских коронованных особ Александр I лично «недолюбливал», трудно даже перечислить (легче указать тех, кого уважал), тем не менее встречался с ними, лобызался, общался, делал комплименты, заключал договора и союзы – этого требовала государственная необходимость. Поэтому «личная неприязнь» императора как причина выглядит в данном случае очень неубедительно, как не выдерживает критики и обвинение в том, что он не руководствовался в своей деятельности национальными интересами.

Поскольку О.В. Соколов исходил из постулатов геополитической теории об общности интересов России и Франции, рассматривая их как естественных и потенциальных союзников (правда, подробно не останавливаясь на этом положении), попробуем рассмотреть сначала расклад сил в Европе в начале XIX столетия и ответить на вопрос: в чем состояли противоречия и насколько объективно совпадали или не совпадали интересы этих двух держав?

* * *

Большинство историков сегодня признают, что в рассматриваемый период главными игроками на европейской арене выступали постреволюционная наполеоновская Франция и «владычица морей» и «мастерская мира» – Англия. Непрерывное соперничество между этими державами насчитывало несколько столетий (в XVIII веке оно вспыхнуло с новой силой), но антагонистические противоречия между ними диктовали и определяли основное содержание наполеоновских войн как двух главных оппонентов в споре за преобладание на континенте.[18] В Европе можно было выделить еще три крупных государства, способных тогда влиять на расстановку сил: Россию, Австрию и Пруссию, остальные, в силу своей периферийности или малых размеров, не являлись самостоятельными игроками, в той или иной степени не могли проводить независимую политику без оглядки на сильных соседей и находились в орбите воздействия пяти самых мощных стран. Из трех последних выделенных государств Россия стояла на особом месте, так как бесспорно являлась великой европейской державой, обладая огромной территорией, значительными людскими и материальными ресурсами. Она не только приближалась по значимости к Франции и Англии, а ее мощь была сопоставима с лидерами. В раздробленной на мелкие государственные образования Центральной Европе роль периферийных полюсов притяжения всегда играли Австрия и Пруссия. Вокруг них традиционно группировались мелкие феодальные владения, хотя всегда были сильны и конкурентные австро-прусские противоречия, что облегчало Наполеону проведение французской политики в этом регионе. Но, в отличие от Австрии и Пруссии, находившимися всегда в зоне возможных прямых ударов со стороны Франции, Россия, как и Англия, была менее уязвима, что давала ей большую самостоятельность и свободу маневрирования. От ее позиции и поведения зависело тогда очень многое, а географически она находилась не в центре Европы и могла выбирать союзников. Россия оставалась единственной крупной континентальной державой, с мнением которой Наполеон вынужден был считаться.

У России как государства существовали свои предпочтения и имелись свои серьезные интересы на Балтике, в Польше и Германии, на Балканах и в Восточном Средиземноморье. Там, где они пересекались с интересами крупных европейских держав, возникали трения и противоречия. Собственно Российская империя в тот период могла предпочесть три модели реагирования на происходившую в Европе борьбу: во-первых, поддержать Францию, т. е. вступить с ней в союз против Англии; во-вторых, оставаться нейтральной, в данном случае можно было выбрать разные способы поведения – от самоизоляции до политики «свободных рук»; в-третьих, вместе с Англией выступить против Франции и попытаться втянуть в антинаполеоновский союз как можно больше европейских стран.

Во внешней политике России в 1800–1815 гг. были в разное время опробованы все три модели поведения. Но, на наш взгляд, второй вариант стал со временем существовать как теоретический, так как полностью исключался для такой крупной державы, как Россия. Она не могла подобно средневековому Китаю затвориться в скорлупу самоизоляции или закрыть глаза на происходящее, тем самым позволить другим странам принимать вместо себя принципиальные решения. Результат такого поведения нетрудно было предсказать любому политику. Отказ от защиты своих государственных интересов означал потерю своего немалого влияния в Европе и статуса великой державы. Хотя Александр I в самом начале своего царствования хотел бы оставаться нейтральным, но реализовать подобный вариант просто не сумел.[19] Существование такого крупнейшего государства, как Россия, уже было немыслимо вдали от общеевропейских интересов (от них уже невозможно было абстрагироваться), а поскольку война превратилась во всеобщее явление, она уже не могла оставаться в стороне от бушевавшего пожара. Диапазон возможных приоритетов (с кем и против кого «дружить») был невелик. Оставался лишь выбор в пользу Франции или Англии. Почему все-таки Россия в 1805–1807 и 1812–1815 гг. выступила совместно с Англией, а в 1807–1812 находилась в союзе с Францией? Почему столь кардинально менялась ее позиция? Есть и другие вопросы, часто неоднозначно трактуемые историками.

Доминирующий взгляд в нашей отечественной историографии считает англо-русское сближение и совместную вооруженную борьбу с постреволюционной Францией вполне естественной политикой, вытекавшей из угрозы завоевания европейского господства Наполеоном Бонапартом. Другая точка зрения – идея закономерной и жизненной необходимости союза Франции и России из-за отсутствия непримеримых противоречий – была обоснована во времена расцвета русско-французского союза конца XIX столетия историками А. Вандалем и А. Трачевским.[20] В какой-то степени подобных позиций придерживался и их современник С. С. Татищев.[21] В советской историографии приверженцем этого взгляда выступил А. 3. Манфред, талантливо интерпретировавший идею наличия общности интересов и объективной заинтересованности сторон при отсутствии территориальных споров между ними.[22] Справедливости ради отметим, что до последнего времени даже среди советских исследователей, несмотря на большой авторитет Манфреда, это концептуальное положение не получило поддержки среди серьезных ученых.[23]

Сегодня назрела необходимость пристальней взглянуть на проблему объективности геополитического и стратегического союза России и Франции. Если даже считать за аксиому геополитический фактор, как данный нам раз и навсегда беспристрастный критерий, возникают вопросы: почему русские войска сражались с французскими в 1799, 1805–1807, 1812–1815 годах? Почему в указанные временные отрезки этот фактор «не работал»? Может быть, из-за невежества правящих кругов двух стран? По каким причинам робкие ростки политического союза Франции и России так быстро гибли, не выдерживая в этот период даже краткие испытания временем?

Начнем с того, что Франция и Россия были крупными централизованными европейскими государствами, но с разными экономическими, социальными, идеологическими и религиозными устоями. Самое главное – Россия была тогда феодальным государством!!! Основу ее экономики составляло крепостническое сельское хозяйство. Товарооборот во внешней торговле в основном почти полностью ориентировался на Англию. Экономический фактор был, бесспорно, очень важен, но не менее важными являлись социальные и идеологические аспекты.

Главной социальной базой и цементировавшим стержнем самодержавного строя являлось дворянство, оно же тогда было единственной общественной силой, единственным сословием, имеющим в империи политическое значение. Только идеалисты могли считать, что царь или император повелевал Россией в одиночку. Бесспорно, российские цари и императоры были деспотическими фигурами. Но, не опираясь на господствующий класс (а другой опоры у самодержавия не было, отсюда проистекало и проведение внутренней и внешней политики с ориентацией на интересы этого слоя), монарх не был в состоянии править страной.[24] Русское дворянство быстро лишало его этой возможности, если политический вектор изменялся не в пользу этого сословия, а «государь» пренебрегал их интересами и даже настроениями. Как свидетельствует опыт XVIII столетия, в этом случае долго на троне не засиживались, монархи могли потерять не только корону, но и свою жизнь. Дворяне, носившие военную форму, очень резво реагировали на подобные явления и за один день эффективно и радикально корректировали политику в нужном для них и их сословия направлении. В этот день престол превращался в игрушку для гвардейских полков. В данном случае вполне уместно согласиться с мнением одного бородача-классика марксизма, ныне не модного всепобеждающего учения, высказавшегося о том, что дворцовые перевороты в Петербурге XVIII в. были «до смешного легки».

Что же могла предложить Франция на рубеже двух веков русскому императору, феодальной России и в первую очередь российскому дворянству, благополучие которого во многом напрямую зависело от крепостной деревни и внешней торговли? Идеи о свободе, равенстве и братстве (очень актуально для крепостников!), отрицание религии, лозунг «Смерть королям!» (читай, и дворянам тоже) и в придачу французскую гегемонию в Европе! И, что же, после этого дворянство, поставлявшее Российской империи управленческие кадры для военной и гражданской службы, полностью осознав прогрессивные интересы французских буржуа, должно было убедить свое правительство, что Франция – это единственный и естественный союзник России? Возможно, дворяне-«Митрофанушки» еще не успели выветриться и встречались на русских просторах, коль о них писал Д. И. Фонвизин во второй половине XVIII века, но их было не так уж и много, да и не могло все сословие поголовно поглупеть настолько, что у него напрочь атрофировалось социальное чутье.

Напротив, дворянство тогда очень хорошо осознавало, что революционная «зараза» представляет вполне реальную угрозу социальным устоям государства и их положению. Ведь еще не прошло и 30 лет со времени Пугачевского бунта, а испытанный тогда ужас сохранялся в воспоминаниях нескольких поколений господствовавшего класса. Даже дошедшая до нас частная переписка представителей дворянства в 1812 году наполнена свидетельствами откровенного страха перед Наполеоном, который мог пообещать вольность крепостным.[25] Призрак второй пугачевщины неотступно присутствовал в умах дворян – сравнительно небольшого по численности благородного сословия в многомиллионной крестьянской стране. Русскому дворянству тогда было что терять. Поэтому Россия крепостническая (другой России тогда не было) очень четко определяла Францию, даже сохранявшую к тому времени лишь тень революционных традиций, как своего главного идеологического противника.[26]

Идеи революции всегда опасней ее штыков (при условии массового потребительского спроса на эти идеи). Сегодня историки сколько угодно могут рассуждать, что Франция при Наполеоне переродилась, усилиями своего императора старалась адаптироваться под «старый режим», стала рядиться в тогу просвещенного абсолютизма и примеривала феодальные одежды. Проблема в том, что русские дворяне, владельцы крепостных крестьян, продолжали пребывать в убеждении, что наследник революции «безродный» Наполеон Бонапарт мало, чем отличался от французских безбожников-санкюлотов.[27] Для них он, в силу психологической предубежденности, по-прежнему оставался «новым Пугачевым».[28]

Да, русское дворянство было неоднородным, различалось по знатности, богатству, общественному положению. Существовал верноподданный чиновно-сановный Петербург, «столица недовольных» Москва, где проживали фрондирующие опальные отставники и крупные помещики центральных губерний (очаг дворянского вольномыслия и цитадель сословной оппозиции), присутствовала родовая аристократия, негласно претендовавшая на властные полномочия в государстве, крупное столбовое поместное дворянство и бедные беспоместные чиновники и офицеры, получившие за службу право приобщиться к благородному сословию. Имелись внутри дворянства и общественные группировки, или как их тогда называли «партии», ориентированные и защищавшие разные модели развития страны: «английская»,[29] «русская»,[30] с некоторыми оговорками – «немецкая».[31] Но вот о существовании «французской партии» в источниках можно найти только искаженные отголоски.[32] Правда, в переписке 1812 г. у некоторых русских патриотов в шовинистическом угаре в качестве давнишнего пугала фигурировали «иллюминаты» и «мартинисты» (чаще всего под них подходили масоны), правда, больше как некие фантомы и агенты Наполеона.[33] Хотя на самом деле масоны изучали туманные доктрины европейских мистиков и клеймили революцию и французского императора как врага «всемирного спокойствия». Но эти термины («иллюминаты» и «мартинисты») больше использовались как жупелы, а также козырь для бездоказательных обвинений в пронаполеоновской ориентации и в стремлении заключить мир с Францией в адрес некоторых высокопоставленных лиц в окружении Александра I.[34] При этом стоит отметить, что в начале XIX в., несмотря ни на что, Франция по-прежнему в поведенческом отношении оставалась Меккой всей дворянской аристократической культуры и являлась законодательницей моды.

В целом же, правительственная политика по отношению к Франции, в частности война против Наполеона в 1805 г., пользовалась поддержкой и не вызывала общественного недовольства.[35] А таковое периодически возникало, причем с откровенно антифранцузской направленностью, назовем только хронологически близкие к 1805 г. события: Тильзитский мир 1807 г., Русско-шведская война 1808–1809 гг., кампания 1809 г. против Австрии. О.В. Соколов достаточно прямолинейно удивляется и сетует на неудачный выбор русских послов при Бонапарте в 1801–1805 гг., а также на их деятельность. Даже процитировал выдержку из письма посла С. А. Колычева царю: «Я никогда не свыкнусь с людьми, которые правят здесь, и никогда не буду им доверять».[36] Что ж тут парадоксального? Под этими словами посла подписались бы тогда большинство русских дипломатов, сановников, генералов да и простых дворян. Это было господствующее умонастроение всего сословия. Иных, принимавших постреволюционную Францию и позитивно настроенных к ней правительственных чиновников в России не было, да и быть не могло в силу идеологической несовместимости. Поэтому не стоит удивляться холодному приему, которое оказывало русское общество (т. е. дворянство) практически всем посланникам Наполеона в Петербурге в 1801–1805 и 1807–1812 гг.[37] Не смог избежать прохладного отношения к своей особе в бытность послом даже представитель французской аристократии А. О. Л. де Коленкур. В глазах русских дворян он оставался изменником своего короля и слугой «узурпатора» и «мещанина на троне» (к тому же он запятнал себя арестом герцога Энгиенского). На французские дипломатические приемы приходили в основном лишь чиновники, которым это вменялось по службе, дворянское общество же их игнорировало, а в среде гвардейской молодежи считались хорошим тоном всякого рода антифранцузские выходки. В то же время в России проживало большое количество французских роялистов-дворян. Они, можно сказать, попали в знакомую с детства атмосферу, в общество, в котором господствовали легитимистские настроения и образ мысли. Вот, их то охотно принимали в светских салонах; они являлись там желанными гостями и чувствовали себя своими людьми.[38] А очень многие из «мучеников революции» находились на государственной и придворной службе, в том числе в рядах армии, и никаких препятствий им не чинилось.[39]

Что же касается антифранцузской политики Александра I, О. В. Соколов задается вопросом:

Откуда эта странная, непонятная ненависть? Во всяком случае, она никак не могла появиться ни как следствие жизненно важных интересов России, ни как результат враждебных действий со стороны французской республики.[40]

Сентенция, истинно удивительная. Или полное отсутствие желания понять внутреннюю логику поведения обличенных государственной властью высших представителей России. Даже не анализируется и не берется в расчет то, что именно такая проводимая Александром I международная политика имела мощную подпитку со стороны русского дворянства, поскольку именно этот внешнеполитический курс полностью соответствовал и выражал интересы этого сословия.

Будучи императором феодальной России, Александр I должен был, по мнению некоторых сторонников геополитической теории, повинуясь законам этой теории, вступить в союз с Наполеоном ради национальных интересов своей империи. Обычно для доказательства приводят пример первой крупной попытки франко-русского сближения в самом конце правления императора Павла I. Но, именно, в самом конце правления, а то как император закончил свою жизнь хорошо известно.

Пример, правда, по нашему мнению самый неудачный, ибо он опровергает выдвинутый тезис и доказывает совершенно обратное. Как только Павел I «охладел» к англичанам и «полюбил сгоряча» французов, как только попытался пойти на заключение союза с Наполеоном[41] и самостоятельно реализовать проект похода в Индию, так его ожидал печальный конец в Михайловском замке в марте 1801 г. Император заплатил жизнью за забвение истины, выраженной словами графа Н. П. Румянцева, что русский деспотизм «ограничен дворянскими салонами».[42] Причем, подавляющее число русских дворян ликовало, узнав о смерти Павла и восшествии на престол его сына. Русские офицеры и генералы, участники цареубийства, не понесли никакого наказания (как и общественного порицания), а впоследствии отличились в войнах против Наполеона. Так Л. Л. Беннигсен занимал пост главнокомандующего в 1807 г., а попавший в опалу П. А. Пален, даже находясь в отставке, фигурировал кандидатом на пост главнокомандующего в августе 1812 г. Конечно, в соответствии с некоторыми утверждениями, заговор был инсценирован на английские деньги (хотя никто еще этого документально не доказал), но сознательными участниками были русские гвардейцы. Думаю, что они сподобились на такой поступок – подняли руку на помазанника Божьего – не из-за денег, а по глубокому убеждению, что жить под таким правлением уже больше невозможно, а стране грозила серьезная опасность.[43]

Дата: 2019-12-10, просмотров: 358.