Содержание.

Введение.

1. Физико-химическая характеристика процесса.

1.1. Существующие методы производства готового продукта и их краткая характеристика. Выбор метода, его преимущества.

1.1. Существующие методы производства готового продукта и их краткая характеристика. Выбор метода, его преимущества.

1.2. Теоретические основы принятого метода.

1.3. Основные физико-химические свойства исходного сырья, вспомогательных материалов, готовой продукции, характеристика их качества согласно ГОСТ и ТУ.

2. Технологическая и эксплуатационная характеристика процесса.

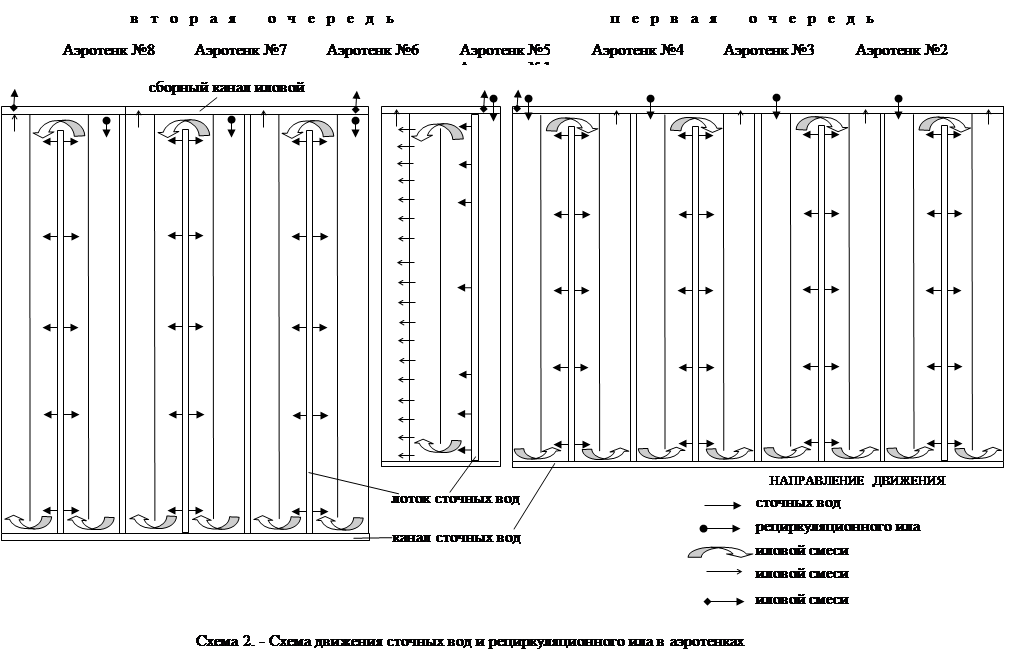

2.1. Описание технологической схемы производства.

2.2. Выбор средств контроля и управления технологическим процессом.

2.2.1. Выбор параметров, подлежащих контролю.

2.2.2. Выбор сигнализируемых величин.

2.2.3. Выбор параметров блокировки.

2.3. Выбор средств автоматизации.

2.4 Отходы производства, их применение.

2.5. Изменения, внесенные в проект.

3. Расчеты.

3.1. Расчет материального баланса биологической очистки сточных вод.

3.2. Технологический расчет основного аппарата и подбор вспомогательного оборудования.

3.3. Тепловой баланс.

4. Экономика производства.

5. Охрана труда и противопожарная защита.

Заключение.

Литература.

Введение.

Значение пресной воды как природного сырья постоянно возрастает. При использовании в быту и промышленности вода загрязняется веществами минерального и органического происхождения. Такую воду принято называть сточной водой.

Значение пресной воды как природного сырья постоянно возрастает. При использовании в быту и промышленности вода загрязняется веществами минерального и органического происхождения. Такую воду принято называть сточной водой.

В зависимости от происхождения сточных вод они могут содержать токсичные вещества и возбудители различных инфекционных заболеваний. Водохозяйственные системы городов и промышленных предприятий оснащены современными комплексами самотечных и напорных трубопроводов и других специальных сооружений, реализующих отведение, очистку, обезвреживание и использование воды и образующихся осадков. Такие комплексы называются водоотводящей системой. Водоотводящие системы обеспечивают также отведение и очистку дождевых и талых вод. Строительство водоотводящих систем обуславливалось необходимостью обеспечения нормальных жилищно-бытовых условий населения городов и населенных мест и поддержания хорошего состояния окружающей природной среды.

Промышленное развитие и рост городов в Европе в XIX в. привели к интенсивному строительству водоотводящих каналов.

Большинство систем водоотведения обеспечивало отведение сточных вод по подземным самотечным трубопроводам и сброс неочищенных стоков в водоемы.

Комплексное развитие систем водоотведения с очистными сооружениями началось после установленных норм очистки сточных вод при выпуске их в реку, разработанных в Англии в 1876 г. Достижения науки и техники способствовали повышению степени благоустройства городов до уровня современной цивилизации.

Особое значение имеет развитие современной системы водоотведения бытовых и производственных сточных вод, обеспечивающих высокую степень защиты окружающей природной среды от загрязнений. Наиболее существенные результаты получены при разработке новых технологических решений в вопросах эффективного использования воды систем водоотведения и очистки производственных сточных вод.

Предпосылками для успешного решения этих задач при строительстве водоотводящих систем являются разработки, выполняемые высококвалифицированными специалистами, использующими новейшие достижения науки и техники в области строительства и реконструкции водоотводящих сетей и очистных сооружений.

Биологические методы очистки сточных вод основываются на естественных процессах жизнедеятельности гетеротрофных микроорганизмов. Микроорганизмы, как известно, обладают целым рядом особых свойств, из которых следует выделить три основных, широко используемых для целей очистки:

1. Способность потреблять в качестве источников питания самые раз

нообразные органические (и некоторые неорганические) соединения для

получения энергии и обеспечения своего функционирования.

получения энергии и обеспечения своего функционирования.

2. Во-вторых, это свойство быстро размножаться. В среднем число

бактериальных клеток удваивается через каждые 30 мин.

3. Способность образовывать колонии и скопления, которые сравни

тельно легко можно отделить от очищенной воды после завершения про

цессов изъятия содержавшихся в ней загрязнений.

В живой микробианальной клетке непрерывно и одновременно протекают два процесса - распад молекул (катаболизм) и их синтез (анаболизм), составляющие в целом процесс обмена веществ - метаболизм. Источником питания для гетеротрофных микроорганизмов являются углеводы, жиры, белки, спирты и т.д., которые могут расщепляться ими либо в аэробных, либо в анаэробных условиях.

При биологической очистке значительная часть загрязнений, содержащихся в сточных водах, трансформируется в биологическую массу или, иными словами, растворенные и инертные взвешенные органические вещества в результате метаболической активности микроорганизмов и сорбционной способности активного ила превращаются в биологическую массу, сравнительно легко отделимую от очищенной воды.

Процесс биологической очистки сточных вод на ГУП «БОС» - непрерывный, производится на двух параллельных потоках:

· 1-ый поток – мощность 100000 м3/сутки; производится очистка смешанных промышленных и городских сточных вод в соотношении (1:4);

· 2-ой поток - мощность 222000 м3/сутки; производится очистка сточных вод предприятий г. Чебоксары и Новочебоксарска и собственные сточные воды.

Дренажная насосная станция.

Сточные воды при опорожнении и промывке сооружений второго потока (аэротенки-смесители АС1, вторичные отстойники ВО1, камеры выпуска ИК1, контактные резервуары), дренажные воды с иловых карт, а также грунтовые воды через систему внутриплощадочного дренажа, поступают по системе канализации в приемный резервуар ПР1 дренажной насосной станции, которая работает в автоматическом режиме.

Сточные воды при опорожнении и промывке сооружений второго потока (аэротенки-смесители АС1, вторичные отстойники ВО1, камеры выпуска ИК1, контактные резервуары), дренажные воды с иловых карт, а также грунтовые воды через систему внутриплощадочного дренажа, поступают по системе канализации в приемный резервуар ПР1 дренажной насосной станции, которая работает в автоматическом режиме.

При достижении уровня в приемном резервуаре ПР1 – 1,6м (80%) включается в работу один из насосов Н3 с подачей светового сигнала на щите управления, и сточные воды откачиваются на стадию механической очистки сточных вод второго потока в распределительную чашу первичных отстойников.

При снижении уровня до 0,4м (20%) насос автоматически выключается.

В случае, если один насос не справляется с поступающим потоком дренажных вод и уровень в резервуаре поднимается до 1,8м (90%) , в работу включается второй насос с подачей светового сигнала, при достижении уровня в резервуаре 0,6м насос автоматически выключается.

Третий насос находится в резерве.

При повышении уровня в приемном резервуаре до аварийного значения 1,9м (95%) подается светозвуковой сигнал.

Таблица 5. - Характеристика основного технологического оборудования

| Наименование оборудования | Техническая характеристика |

| Аэротенк-смеситель | Прямоугольный железобетонный резервуар с тремя перегородками, делящими его на 4 коридора, распределительным лотком стоков и трубчатой аэрационной системой. Длина – 108 м; ширина – 3 6м; глубина -5 м; V – 19440м3 |

| Аэротенк-смеситель | Прямоугольный железобетонный резервуар, с тремя перегородками, делящими его на 4 коридора, распределительным лотком стоков и трубчатой аэрационной системой. Длина – 120 м; ширина – 36 м; глубина - 5,2 м; V – 22460м3 |

| Камера (успокоительная) | Железобетон Длина - 7,8м; ширина – 4,5м; глубина – 5,0м; V = 175м3 |

| Насос центробежный Н2 (иловый, для опорожнения аэротенка) | Сборный, Марка ФГ 216/24 Объемная производительность Q = 216м3/ч; Н = 24м Эл.двигатель АО2-82-6; мощность эл.двигателя – 40кВт; частота вращения 1000об/мин. |

| Камера выпуска ила со вторичных отстойников | Прямоугольный железобетонный резервуар, разделен перегородками на 3 отсека, снабжен щитовым затвором для регулирования гидростатического давления. Длина-2,75м; ширина-2,0м; глубина-5м |

| Резервуар активного ила | Прямоугольный железобетонный резервуар Длина-13м; ширина-5м; глубина-7,0м, вместимость-450м3 |

| Насос центробежный Н1 (иловый) | Сборный, Марка ФГ 800/33 Объемная производительность Q = 800м3/ч; Н = 33м Эл.двигатель АЗ-315-6, мощность эл.двигателя – 110кВт; частота вращения 1000об/мин. |

| Насос центробежный (иловый) | Сборный, Марка 300Д70 Объемная производительность Q = 600м3/ч; Н = 50м Эл.двигатель АЗ-315-6 Мощность эл.двигателя – 110кВт; Частота вращения 1000об/мин |

| Насос центробежный (иловый) | Сборный, осевой, вертикальный, одноступенчатый с жесткозакрепленными лопастями. Марка ОВ2 – 42МК Объемная производительность Q = 2250м3/ч; Н = 8,8м Эл.двигатель А 280 S 6 У3, мощность эл.двигателя – 75кВт; частота вращения - 980об/мин. |

| Насос центробежный (иловый) | Сборный, Марка СМ 250-200-400/6 Объемная производительность Q = 530м3/ч; Н = 22м Эл.двигатель МО 280-6, мощность эл.двигателя – 75кВт; частота вращения 1000об/мин |

| Насос центробежный (иловый) | Сборный, Марка ФГ 450/22,5 Объемная производительность Q = 450м3/ч; Н = 22,5м Эл.двигатель МО 280-6, мощность эл.двигателя – 75кВт; частота вращения 1000об/мин |

| Распределительная чаша активного ила | Прямоугольный железобетонный резервуар с четырьмя незатопляемыми водосливами, снабженными щитовыми затворами Длина – 9,0 м; ширина – 4,0 м. |

| Распределительная чаша вторичных отстойников | Прямоугольный железобетонный резервуар с четырьмя незатопляемыми водосливами, снабженными щитовыми затворами Длина – 6,0 м; ширина – 2,5 м. |

| Распределительная чаша вторичных отстойников | Прямоугольный железобетонный резервуар с двумя незатопляемыми водосливами, снабженными щитовыми затворами Длина–6,0м; ширина-2,5м |

| Вторичный отстойник | Цилиндрический железобетон, ст.3 резервуар радиального типа, оборудован илососом. Диаметр – 40м; глубина – 4,3м; глубина проточ. части - 3,65м; Vраб. – 4580м3. Эл.двигатель илососа 4АМL6; мощность эл.двигателя – 1,5кВт; частота вращения 1000об/мин. |

| Решетка (в лотке перед резервуаром - дренажка) | Ст.3 Прозор 16мм |

| Приемный резервуар дренажной насосной станции | Прямоугольный железобетонный резервуар Длина – 11,7м; ширина – 5,2м; глубина – 2,0м; Vmax – 97м3. |

| Насос центробежный (дренажный) | Сборный, Марка ФГ 450/22,5 Объемная производительность Q = 450м3/ч; Н = 22,5м Эл.двигатель WASJ280М75-6, мощность эл.двигателя – 55кВт; частота вращения 1000об/мин. |

|

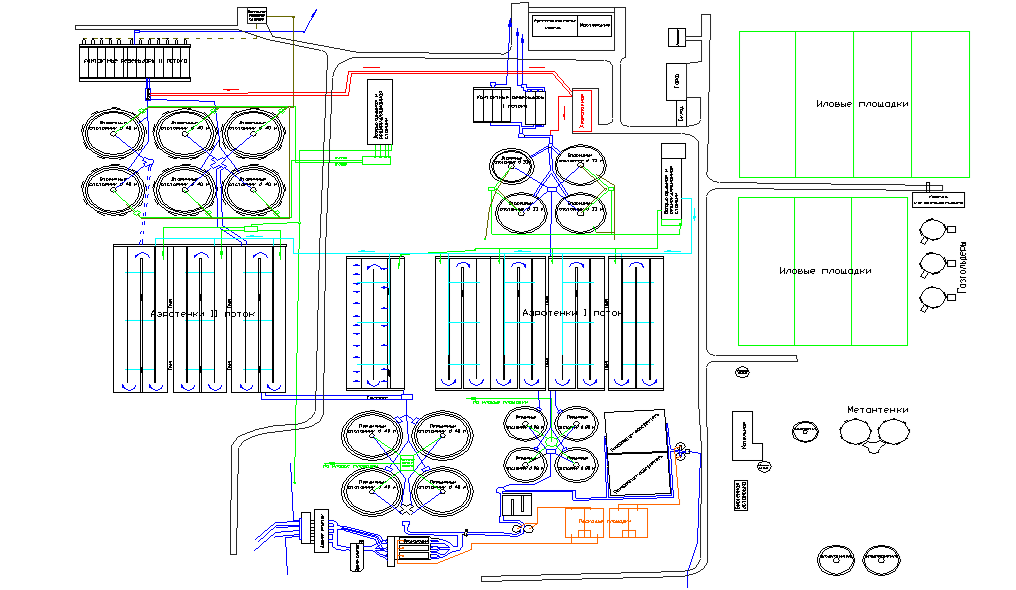

Схема 1.- План-схема биологических очистных сооружений

|

Тепловой баланс.

Тепловой баланс рассчитаем по аэротенкам.

Составим уравнение теплового баланса:(19)

Q1 + Q2 + Q3 = Q4 + Q5 + Q6 + Qреакции

где: Qреакции = 0,104 кВт

Q1 – количество тепла, вносимое со сточной водой, кВт;

Q2 - количество тепла, вносимое с воздухом, кВт;

Q3 - количество тепла, вносимое с активным илом, кВт;

Q4 - количество тепла, уносимое с иловой смесью, кВт;

Q5 - потери тепла в окружающую среду, кВт;

Q6 - потери тепла, уносимые в землю через бетонные стены и днище, кВт;

Определим количество теплоты, вносимое со сточными водами по формуле:(20)

Q1 = m * c * t

где: m – масса воды, кг/ч;

с – теплоемкость воды, кДж/кг * град.;

t - температура сточной воды, 0С;

m = 9166700 кг/ч [Табл. 9]

с = 4,19 кДж/кг · град.[4, стр. 808]

t = 20 0С [15]

Находим по формуле (20):

9166971· 4,19 · 20

Q1 = = 250054,59 кВт

Q1 = = 250054,59 кВт

3600

Определим количество теплоты, вносимое с воздухом по формуле (21):

В материальном балансе биологической очистки сточных вод учитывается то количество воздуха, которое участвует в реакции окисления. Воздух же в аэротенк подается так же в целях перемешивания иловой смеси.

Q2 = m · c · t

где: m – масса воздуха, кг/ч;

с – теплоемкость воздуха, кДж/кг · град.;

t - температура воздуха, 0С;

m возд. = 27197,6 кг/ч

с = 0,984 кДж/кг · град.

t = 50 0С [15]

Находим по формуле (21):

27197,6 · 0,984 · 50

Q2 = = 371,7 кВт

Q2 = = 371,7 кВт

3600

Определим количество тепла, вносимое с активным илом по формуле:(22)

Q3 = m · c · t

где: m – масса активного ила, кг/ч;

с – теплоемкость воды, кДж/кг · град.;

t - температура активного ила, 0С;

m ак.ил = 5807479,8 кг/ч [Табл 9]

с = 4,19 кДж/кг · град.

t = 20 0С [15]

Находим по формуле (22):

5807479,8 · 4,19 · 20

Q3 = = 135185,2 кВт

Q3 = = 135185,2 кВт

3600

Определим потери тепла в окружающую среду. Найдем поверхность теплообмена воздуха по формуле:(23)

Fв = β · α · n

где: β – ширина аэротенка, м;

α – длина аэротенка, м;

n – количество секций, шт.;

β = 9 м

α = 120 м

n = 4 шт.

Находим по формуле (23):

Fв = 9 · 120 · 4 = 4320 м2

Потери тепла в воздухе определим по формуле:(24)

Потери тепла в воздухе определим по формуле:(24)

Q5 = Fв · α · (Т – t) (24)

где: α – коэффициент теплоотдачи от воды к воздуху, Вт/м2 · град.;

Fв – поверхность теплообмена воздуха, м2;

(Т – t) = ∆ t – перепад температуры в воздухе, 0С

α = 26,6 Вт/м2 · град.

Fв = 4320 м2 [Формула 23]

Принимаем: Т = 25 0С и Т = -30 0С

∆ t = 25 – (-30) = 55 0С

Находим по формуле (24):

Q5 = (4320 · 26,6 · 55)/3600 = 1755,6 кВт

Определим количество потерь тепла в землю по формуле:(25)

Q6 = Fзем. · k · ∆ t

где: Fзем. – поверхность теплообмена земли, м2;

Поверхность теплообмена земли определим по формуле:(26)

Fзем. = П · Н + а · в · n

П – периметр всего аэротенка, м;

Н – глубина аэротенка, м

Найдем по формуле (27):

П = 2аn · 2в

где: а – ширина аэротенка, м;

в – длина аэротенка, м;

n – количество секций, шт;

а = 9м [15]

в = 120 м [15]

n = 4 шт. [15]

Находим по формуле (27):

П = 2 · 9 · 4 · 2 · 120 = 1728

П = 17280 м [Формула 27]

Н = 5,2 м [15]

а = 9м [15]

в = 120 м [15]

n = 4 шт. [15]

Находим по формуле (26):

Fзем. = 17280 · 5,2 + 9 · 120 · 4 = 94176 м2

k – коэффициент теплоотдачи;

Коэффициент теплоотдачи определим по формуле:(28)

1

k =

k =

1/ α1 + δ/λ + 1/ α2

где: α1 – коэффициент теплоотдачи воды к бетону, Вт/м2 · град;

α2 – коэффициент теплоотдачи от бетона к грунту, Вт/м2 · град;

δ – толщина стенки бетона, м;

λ – теплопроводность железобетона, Вт/м2 · град;

α1 = 500 Вт/м2 · град [5]

α2 = 70 [5] Вт/м2 · град

δ = 0,2 [5]

λ = 0,46 Вт/м2 * град [5]

Находим по формуле (28):

1

k = = 2,2 Вт/м²

k = = 2,2 Вт/м²

1/ 500 + 0,2/0,46 + 1/ 70

∆ t = Т – t

где: Т – температура воды, 0С;

t - температура земли, 0С;

Т = 20 0С

t = 8

Находим по формуле (29):

∆ t = 20 – 8 = 12 0С

Fзем. = 94176 м2 [Формула 26]

k = 2,2 [Формула 28]

∆ t = 12 0С [Формула 29]

Находим по формуле (25):

Q6 = (94176 · 2,2 · 12)/3600 = 690,6 кВт

Определим количество тепла уносимое с иловой смесью по формуле:(30)

Q4 = Q1 + Q2 + Q3 – (Q5 + Q6 + Qреакции)

Q4 = 250054,59 + 371,7 + 135185,2 – (1755,6 + 690,6 + 0,104) = 383165,2 кВт

Определим температуру(31)

t = Q / m · с

m = 9166,7 м3/ч = 9166,7 / 3,6 = 2546 кг/с

с = 4,19 кДж/кг · град.[4, стр. 808]

Q4 = 383165,2кВт [Формула 30]

t = 383165,2 / 2546 · 4,19 = 350С

Экономика производства.

Расчет материальных и энергетических затрат.

Норма расхода по каждому виду сырьевых и материальных ресурсов умножается на соответствующие цены. Включить транспортно-заготовительные расходы (ТЗР).

Таблица 11. – Расчет материальных затрат.

| Наим.затрат | Ед.измерения | На единицу продаж | На весь выпуск | ||||

| Нор.расх. | Цена | Сумма | Нор.расх. | Цена | Сумма | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Материаль.затраты | |||||||

| Сточная вода | м³ | 230000 | 1,26 | 179676 | 0,62 | 1,26 | 0,78 |

| Итого: | 179676 | 0,78 | |||||

| Энергетич.затраты | Мав т/ч | 690 | 1,26 | 868710 | 0,003 | 1259 | 3,77 |

| Вода речная | Тыс/м³ | 230 | 1004,8 | 231104 | 0,001 | 4369 | 4,37 |

| Итого: | 1099814 | 8,14 | |||||

| Всего: | 1279490 | 8,92 | |||||

Расчет трудовых затрат.

Таблица 13. – График сменности.

| Дни/ смена | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| Смена 1 | Д | Н | Д | Д | В | В | Н | Д | Д | Н | Д | Д | В | В | Н | Д |

| Смена 2 | Н | Д | Д | Н | Д | Д | В | В | Н | Д | Д | Н | Д | Д | В | В |

| Смен 3 | В | В | Н | Д | Д | Н | Д | Д | В | В | Н | Д | Д | Н | Д | Д |

| Смена 4 | Д | Д | В | В | Н | Д | Д | Н | Д | Д | В | В | Н | Д | Д | Н |

| Дни/ смена | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| Смена 1 | Д | Н | Д | Д | В | В | Н | Д | Д | Н | Д | Д | В | В | Н |

| Смена 2 | Н | Д | Д | Н | Д | Д | В | В | Н | Д | Д | Н | Д | Д | В |

| Смена 3 | В | В | Н | Д | Д | Д | Д | Д | В | В | Н | Д | Д | Н | Д |

| Смена 4 | Д | Д | В | В | Н | Д | Д | Н | Д | Д | В | В | Н | Д | Д |

В- выходной

Таблица 14. – Баланс рабочего времени.

Таблица 14. – Баланс рабочего времени.

| Фонд рабочего времени | При 12 часовом непрерывном производстве | При 12 часовом периодическом производстве |

| 1.Календарный фонд (дней) Нерабочее время: - выходные - праздничные | 365 91 91 - | 365 116 104 12 |

| 2.Номинальный фонд (дней) Плановые невыходы: - отпуск - по болезни - гособязаности - прочие невыходы | 274 38 30 7 1 1 | 249 32 24 7 1 1 |

| 3.Эффективный фонд времени - в днях - в часах | 236 236 1888 | 217 217 1736 |

Таблица 15. – Численность промышленно – производственного персонала.

| Профессия | Разряд | Кол-во человек | ЧТС (оклад) руб. |

| Основные рабочие: Аппаратчик Машинист газ. дув. машины | 4 5 | 20(12) 4(2) | 32,23 35,98 |

| Итого основных рабочих | 24 | ||

| Вспомогательные рабочие: Дежурный слесарь – ремонтник Дежурный электромонтер Слесарь – ремонтник Лаборант Электромонтер | 6 5 4 4 5 | 4(3) 4(3) 1 4 1 | 40,68 32,23 32,23 32,23 35,98 |

| Итого вспомогательных рабочих | 14 | ||

| ИТР и служащие: Мастер смены Начальник участка Механик Технолог | 4(3) 1 1 1 | 8565 10918 11692 7224 | |

| Итого ИТР и служащих | 7 |

Расчет годового фонда заработной платы основных, вспомогательных рабочих, ИТР и служащих.

Расчет годового фонда заработной платы основных, вспомогательных рабочих, ИТР и служащих.

Расчет фонда заработной платы основных рабочих покажем на примере аппаратчика 4 разряда.

Основной фонд заработной платы:

1).Тариф = (ЧТС · БРВ) · n = (32,23 · 1888) · 20 = 1217005 руб.

n – количество рабочих

2).Приработок = Тариф · 30% = 117005 · 0,3 = 365102 руб.

3).Дноч. = (1/3 · БРВ · 0,4 · ЧТС) · n = (1/3 ·1888 · 0,4 · 32,23) · 20 = 162267 руб.

4).Двеч. = (1/6 · БРВ · 0,2 · ЧТС) · n = (1/6 · 1888 · 0,2 · 32,23) · 20 = 40567 руб.

5). Дпразд. = (12 · ЧТС · t) · nяв.сут. = (12 · 32,23· 8) · 12 = 37129 руб.

nяв.сут. – явочное в сутки

t – продолжительность рабочей смены

Итого основной фонд заработной платы:

6).Осн.ФЗП=Тариф+Приработок+Дноч.+Двеч.+Дпразд.

1217005+365102+162267 +40567+37129=1822070 руб.

Дополнительный фонд заработной платы.

7).Отпуск = (Осн. ФЗП / Тэф.) · Тдн. отп. = (1822070 / 236) · 30 = 231619 руб.

Тэф., Тдн. отп. – время в днях

8).Гос. обяз. = (Осн. ФЗП / Тэф.) · Тгос. обяз. = (1822070/ 236) · 1 = 7721 руб.

9).Прочие расходы 1% от основного фонда заработной платы

Прочее=Тэф.,· 0,1=1822070·0,1= 182207 руб.

Итого дополнительный фонд заработной платы:

10).Доп. ФЗП = Отпуск + Гос. обяз. 231619+7721 +182207=421547 руб.

Всего годовой фонд заработной платы:

11).Годовой ФЗП = Осн. ФЗП + Доп. ФЗП = 1822070+421547=2243617 руб.

Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих покажем на примере слесаря –ремонтника 4 разряда.

Основной фонд заработной платы:

1).Тариф = (ЧТС · БРВ) · n = (32,23·1736)·1=55951 руб.

n – количество рабочих

2).Приработок = Тариф · 30% = 55951 · 0,3 = 16783 руб.

Итого основной фонд заработной платы:

3).Осн. ФЗП = Тариф + Приработок = 55951+16783=72736

Дополнительный фонд заработной платы.

4).Отпуск = (Осн. ФЗП / Тэф.) · Тдн. отп. = (727336/ 217) · 24 = 10056 руб.

Тэф., Тдн. отп. – время в днях

5).Гос. обяз. = (Осн. ФЗП / Тэф.) · Тгос. обяз. = (727336 / 217) · 1 =.335 руб.

6).Прочие расходы 1% от основного фонда заработной платы

Прочее = Осн. ФЗП · 0,1=72736 · 0,01=727 руб.

Итого дополнительный фонд заработной платы:

7).Доп. ФЗП = Отпуск + Гос. обяз.+ Прочее=10056 + 335 + 727=11118 руб.

Всего годовой фонд заработной платы:

9).Годовой ФЗП = Осн. ФЗП + Доп. ФЗП = 72736 + 11118 = 83854 руб.

Расчет фонда заработной платы ИТР покажем на примере мастера смены.

Основной фонд заработной платы:

1).Тариф = (Оклад · 11) · n= (8565 · 11) · 4 = 376860 руб.

n – количество рабочих

2).Приработок = Тариф · 30% =376860 · 0,3 = 113058 руб.

2).Приработок = Тариф · 30% =376860 · 0,3 = 113058 руб.

3).Дноч. = (1/3 · БРВ · 0,4 · ЧТС) · n = (1/3 ·1888 · 0,4 · 30) · 4 = 30208 руб.

ЧТС = Оклад · 11/БРВ = 5170 · 11/1888 = 30 руб.

4).Двеч. = (1/6 · БРВ · 0,2 · ЧТС) · n = (1/6 · 1888 · 0,2 · 30) · 4 = 7552 руб.

5). Дпразд. = (12 · ЧТС · t) · nяв.сут.= (12 · 30 · 8) · 3 = 8640 руб.

nяв.сут. – явочное в сутки

t – продолжительность рабочей смены

Итого основной фонд заработной платы:

6).Осн. ФЗП = Тариф + Приработок + Дноч. + Двеч. + Дпразд. = 376860 + 113058 + 30208 + 7552 + 8640 = 536318 руб.

Дополнительный фонд заработной платы.

7).Отпуск = (Осн. ФЗП / Тэф.) · Тдн. отп. = (536318/ 236) · 30 = 68176 руб.

Тэф., Тдн. отп. – время в днях

8).Гос. обяз. = (Осн. ФЗП / Тэф.) · Тгос. обяз. = (536318/236) · 1 = 2273 руб.

9).Прочие расходы 1% от основного фонда заработной платы

Прочее = Осн. ФЗП · 0,1=536318 · 0,1=5363 руб.

Итого дополнительный фонд заработной платы:

10).Доп. ФЗП = Отпуск + Гос. обяз. + Прочее=68176 + 2273 + 5363= 75812 руб.

Всего годовой фонд заработной платы:

11).Годовой ФЗП = Осн. ФЗП + Доп. ФЗП = 536318 + 75812= 612130 руб.

| Профессия | Раз- ряд | Коли- чество | ЧТС | БРВ | Основной фонд заработной платы | Итого ОФЗП | Дополнительный фонд заработнойплаты | Итого ДФЗП | Все- го ГФЗП | |||||||

| Тариф з/п | Прира- боток | Дночь | Двечер | Дпраз. | Отпуск | Гос.обязан | Про че | |||||||||

| Основные рабочие | ||||||||||||||||

| Аппаратчик | 4 | 20(12) | 32,23 | 1888 | 1217005 | 365102 | 162267 | 40567 | 37129 | 1822070 | 231619 | 7721 | 182207 | 421547 | 2243617 | |

| Маш.газ.дув.м. | 5 | 4(2) | 35,98 | 1888 | 271721 | 81516 | 36229 | 9057 | 5181 | 403704 | 51318 | 1711 | 40370 | 93399 | 497103 | |

| Итого: | 24 | 2225774 | 514946 | 2740720 | ||||||||||||

| Вспомогательные рабочие | ||||||||||||||||

| Дежурный слесарь-ремонтник | 6 | 4(3) | 40,68 | 1888 | 307215 | 92165 | 30208 | 7552 | - | 445780 | 56667 | 1889 | 4458 | 63014 | 508794 | |

| Дежурный электромонтер | 5 | 4(3) | 32,23 | 1888 | 243400 | 73020 | 30208 | 7552 | - | 354180 | 45023 | 1501 | 3542 | 50066 | 404246 | |

| Слесарь-ремонтник | 4 | 1 | 32,23 | 1736 | 55951 | 16783 | - | - | - | 72736 | 10056 | 335 | 727 | 11118 | 83854 | |

| Лаборант | 4 | 4 | 32,23 | 1736 | 223805 | 67142 | - | - | - | 290947 | 40223 | 1341 | 2909 | 44473 | 335420 | |

| Электромонтер | 5 | 1 | 35,98 | 1736 | 62461 | 18738 | - | - | - | 81199 | 11226 | 374 | 811 | 12411 | 93610 | |

| Всего: | 14 |

| 1425924 | |||||||||||||

| ИТР и служащие | ||||||||||||||||

| Мастер смены | 4(3) | 8565 | 1888 | 376860 | 113058 | 30208 | 7552 | 1440 | 542078 | 68908 | 2297 | 125412 | 179619 | |||

| Начальник участка | 1 | 10918 | 1736 | 120098 | 36029 | - | - | - | 156127 | 21584 | 719 | 178430 | 334557 | |||

| Механик | 1 | 11692 | 1736 | 128612 | 38584 | - | - | - | 167196 | 23114 | 770 | 40603 | 207799 | |||

| Технолог | 1 | 7224 | 1736 | 79464 | 23839 | - | - | - | 103303 | 14282 | 476 | 25088 | 128391 | |||

| Всего | 7 | 850366 | ||||||||||||||

| Итого: | 41 | 5017010 | ||||||||||||||

Расчет статьи “Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе амортизацию производственного оборудования”

| Профессия. | З/плата(год.фонд з/платы | ЕСН(34%) | Сумма |

| Деж.сл.рем (6раз) | 508794 | 335804 | 844598 |

| Деж электромантер | 404246 | 137444 | 541690 |

| Слес. ремонтник | 83854 | 28510 | 112364 |

| Лаборант | 335420 | 114013 | 449433 |

| Электромонтер | 93610 | 31827 | 125437 |

| Всего: | 1425924 | 647598 | 2073522 |

Содержание и текущий ремонт оборудования (8% от стоимости оборудования)

0,08 · 47207783=3776623 руб.

Прочие расходы (внутризаводское перемещение грузов, износ МБП) – 12% от (заработной платы + отчисления на социальные страхования + содержание и текущий ремонт  оборудования).

оборудования).

(1425924+647598+3776623)·0,12 = 702017,4 руб.

Итого по статье: 1425924+647598+3776623+6555142+3789819 = 12796145 руб.

| Наименование оборудования | Стоимость | Амортизация | |||

| Коли чество | Цена | Сумма | Норма | Сумма | |

| 1.Основное оборудование: - Сместителя -Камера успокоительно распределительная - Камера выпуска -Резервуар -Распределительная чаша -Распределительная чаша первичных отстойников -Распределительная чаша первичных отстойников - Первичный отстойник -Камера смешения -Контактный резервуар -Приемный резервуар дренажной насосной станции(Решетка, насос№16,17,18) | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7912000 195000 250000 668000 120000 300000 380000 946000 250000 352000 1573000 | 15824000 195000 250000 668000 120000 300000 380000 946000 250000 352000 1573000 | 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% | 1582400 19500 25000 66800 12000 30000 38000 94600 25000 35200 157300 |

| Итого: | 20858000 | 10% | 2085800 | ||

| 2.Неучтенное оборудование(5%) | 1042900 | 23% | 239867 | ||

| 3.Средства автоматизации КИП и А(10%) | 2085800 | 18,7% | 375444 | ||

| 4.Инструменты и инвентарь(0,2) | 41716 | 28% | 11680,5 | ||

| 5.Транспортные средства(15%) | 5128700 | 21% | 1077027 | ||

| Итого: | 27157116 | 3789819 | |||

Амортизация: 3789819

Содержание аппарата управление цехом.

| Профессия | З/плата(годовой фонд з/пл) | ЕСН(34%) | Сумма |

| Начальник участка | 334557 | 113749,4 | 448306,4 |

| Мастер смены | 179619 | 61070,5 | 240689,5 |

| Механик | 207799 | 70651,7 | 278450,7 |

| Технолог | 128391 | 43652,9 | 172043,9 |

| ИТОГО: | 850366 | 289124,5 | 1139490,5 |

Требования соблюдения личной гигиены и производственной санитарии

При выполнении трудовых обязанностей аппаратчик должен выполнять требования личной гигиены:

- соблюдать питьевой режим. Запрещается пить техническую и оборотную воду, использовать

для питья посуду производственного назначения;

- запрещается принимать и хранить пищу в производственных помещениях;

- прием пищи производить в комнате приема пищи;

- перед приемом пищи, питьевой воды, перед курением мыть руки теплой водой с мылом;

- по окончании рабочей смены принять теплый душ с мылом;

- спецодежду своевременно сдавать в стирку;

- спецодежду своевременно сдавать в стирку;

При выполнении трудовых обязанностей аппаратчик должен выполнять требования

производственной санитарии:

- работать в исправной спецодежде, спецобуви, рукавицах, перчатках, при выполнении работ по подготовке оборудования к ремонту применять защитные очки, респиратор;

- проверять работу вытяжной вентиляции;

- следить за герметичностью оборудования и коммуникаций, своевременно убирать утечки рабочей жидкости;

- ежесменно производить влажную уборку, протирать от пыли оборудование, пол, коммуникации;

- в холодное время года одевать утепленную одежду, обувь;

- во время работы пользоваться средствами коллективной защиты, не ходить по трубопроводам, не вставать на оборудование;

- следить за микроклиматом и нормальной степенью освещенности рабочего места.

Правила пожарной безопасности на рабочем месте и действия при возникновении пожара:

Аппаратчик должен выполнять требования пожарной безопасности при ведении технологического процесса, при ремонтных работах и при обслуживании оборудования:

- рабочее место содержать в чистом состоянии;

- производственные отходы, промасленную ветошь немедленно удалять за пределы здания в специально отведенное место;

- проходы, выходы, лестницы, подступы к средствам пожаротушения должны содержаться свободными;

- подъезды к гидрантам держать свободными, в холодное время года гидранты утеплять и подъезды к ним в зимнее время – счищать от снега;

Выполнять требования пожарной безопасности при выполнении огневых работ:

- трубопроводы должны быть освобождены от рабочей жидкости и хорошо промыты,  помещение проветрено, работы выполнять при включенной вентиляции;

помещение проветрено, работы выполнять при включенной вентиляции;

- в зоне разлета искр (не менее 10м) все сгораемые материалы должны быть удалены;

не выполнять покрасочные работы;

- по окончании огневых работ в течение 3-х часов наблюдать за местом, где проводились огневые работы, на предмет возможности возгорания;

Действия при возникновении пожара:

- выключить вентиляцию;

- прекратить ведение технологического процесса, выключить насосы, закрыть запорную арматуру;

- определить место и характер возгорания;

сообщить в пожарную охрану по телефону 01;

- по возможности приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами.

Заключение.

Метод биологической очистки сточных вод основан на способности микроорганизмов использовать различные загрязнения, содержащиеся в сточных водах, в качестве источника питания в процессе их жизнедеятельности.

Метод биологической очистки сточных вод основан на способности микроорганизмов использовать различные загрязнения, содержащиеся в сточных водах, в качестве источника питания в процессе их жизнедеятельности.

Для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов, процесса биологической очистки производственных сточных вод, их разбавляют бытовыми сточными водами, содержащими в своем составе все необходимые биогенные элементы (С - углерода, Н - водорода, N - азота).

Азота и фосфора может не хватать, поэтому при необходимости их добавляют в виде растворов суперфосфата или сульфата аммония.

Введение новой технологической схемы (нитри–денитрификации), по удалению биогенных элементов, позволит обеспечить повышение эффективности работы сооружений.

Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный технологический процесс. Внедрение новой техники, автоматизации производственных процессов, совершенствование технологий, позволяют снизить себестоимость продукции.

Снижение себестоимости обеспечивается за счет повышения производительности труда.

Снижение себестоимости может произойти в результате изменения в организации производства, совершенствовании управления производством и сокращения затрат на него, повышающих уровень организации производства.

Литература.

1. Жмур Н.С. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками. - М.: АКВАРОС, 2003.

2.  Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод / Учебник для вузов: - М.: АСВ, 2004.

Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод / Учебник для вузов: - М.: АСВ, 2004.

3. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической промышленности. Л. «Химия», 1977.

4. А.Н. Плановский, В.М.Рамм, С.З. Коган «Процессы и аппараты химической технологии» М: «Химия» - 1968.

5. Краткий справочник физико-химических величин / под ред. К.П. Мищенко, А.А.Равдем Л: «Химия» -1974.

6. И.Г. Гоноровский, Ю.Н. Назаренко, Е.Ф. Некреч Краткий справочник по химии. - Киев: изд. «Наукова Думка» - 1974

7. Мелюшев Ю.К. Основы автоматизации химических производств. – М.: Химия,1982.

8. Клюев А.С., Глазов Б.В., Дубровский А.Х. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. – М.: Энергия, 1980.

9. Экономика предприятия / под ред. Сафронова Н.А., Юрист – 2002.

10. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия. - М.- 2003.

11. Кушелев В.П. Охрана природы от загрязнений промышленными выбросами. – М.: Химия, 1979.

12. Медведева В.С., Билинкис Л.И. Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности. – М.: Химия, 1982.

13. Повышение качества очищенных сточных вод на очистных сооружениях / Храменков М.Н. [и др.] // Водоснабжение и санитарная техника. – 2006. – №11. Часть 1. – с. 24 – 31.

14. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения / Госстрой СССР. – М,: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.

15. Постоянный технологический регламент производства биологической очистки сточных вод №1.

16. Рабочая инструкция РТ – 5 – БОС аппаратчику очистки сточных вод (биологическая очистка).

17. Изменение №1 к рабочей инструкции РТ – 5 – БОС аппаратчику очистки сточных вод (биологическая очистка).

Содержание.

Введение.

1. Физико-химическая характеристика процесса.

1.1. Существующие методы производства готового продукта и их краткая характеристика. Выбор метода, его преимущества.

1.1. Существующие методы производства готового продукта и их краткая характеристика. Выбор метода, его преимущества.

1.2. Теоретические основы принятого метода.

1.3. Основные физико-химические свойства исходного сырья, вспомогательных материалов, готовой продукции, характеристика их качества согласно ГОСТ и ТУ.

2. Технологическая и эксплуатационная характеристика процесса.

2.1. Описание технологической схемы производства.

2.2. Выбор средств контроля и управления технологическим процессом.

2.2.1. Выбор параметров, подлежащих контролю.

2.2.2. Выбор сигнализируемых величин.

2.2.3. Выбор параметров блокировки.

2.3. Выбор средств автоматизации.

2.4 Отходы производства, их применение.

2.5. Изменения, внесенные в проект.

3. Расчеты.

3.1. Расчет материального баланса биологической очистки сточных вод.

3.2. Технологический расчет основного аппарата и подбор вспомогательного оборудования.

3.3. Тепловой баланс.

4. Экономика производства.

5. Охрана труда и противопожарная защита.

Заключение.

Литература.

Введение.

Значение пресной воды как природного сырья постоянно возрастает. При использовании в быту и промышленности вода загрязняется веществами минерального и органического происхождения. Такую воду принято называть сточной водой.

Значение пресной воды как природного сырья постоянно возрастает. При использовании в быту и промышленности вода загрязняется веществами минерального и органического происхождения. Такую воду принято называть сточной водой.

В зависимости от происхождения сточных вод они могут содержать токсичные вещества и возбудители различных инфекционных заболеваний. Водохозяйственные системы городов и промышленных предприятий оснащены современными комплексами самотечных и напорных трубопроводов и других специальных сооружений, реализующих отведение, очистку, обезвреживание и использование воды и образующихся осадков. Такие комплексы называются водоотводящей системой. Водоотводящие системы обеспечивают также отведение и очистку дождевых и талых вод. Строительство водоотводящих систем обуславливалось необходимостью обеспечения нормальных жилищно-бытовых условий населения городов и населенных мест и поддержания хорошего состояния окружающей природной среды.

Промышленное развитие и рост городов в Европе в XIX в. привели к интенсивному строительству водоотводящих каналов.

Большинство систем водоотведения обеспечивало отведение сточных вод по подземным самотечным трубопроводам и сброс неочищенных стоков в водоемы.

Комплексное развитие систем водоотведения с очистными сооружениями началось после установленных норм очистки сточных вод при выпуске их в реку, разработанных в Англии в 1876 г. Достижения науки и техники способствовали повышению степени благоустройства городов до уровня современной цивилизации.

Особое значение имеет развитие современной системы водоотведения бытовых и производственных сточных вод, обеспечивающих высокую степень защиты окружающей природной среды от загрязнений. Наиболее существенные результаты получены при разработке новых технологических решений в вопросах эффективного использования воды систем водоотведения и очистки производственных сточных вод.

Предпосылками для успешного решения этих задач при строительстве водоотводящих систем являются разработки, выполняемые высококвалифицированными специалистами, использующими новейшие достижения науки и техники в области строительства и реконструкции водоотводящих сетей и очистных сооружений.

Биологические методы очистки сточных вод основываются на естественных процессах жизнедеятельности гетеротрофных микроорганизмов. Микроорганизмы, как известно, обладают целым рядом особых свойств, из которых следует выделить три основных, широко используемых для целей очистки:

1. Способность потреблять в качестве источников питания самые раз

нообразные органические (и некоторые неорганические) соединения для

получения энергии и обеспечения своего функционирования.

получения энергии и обеспечения своего функционирования.

2. Во-вторых, это свойство быстро размножаться. В среднем число

бактериальных клеток удваивается через каждые 30 мин.

3. Способность образовывать колонии и скопления, которые сравни

тельно легко можно отделить от очищенной воды после завершения про

цессов изъятия содержавшихся в ней загрязнений.

В живой микробианальной клетке непрерывно и одновременно протекают два процесса - распад молекул (катаболизм) и их синтез (анаболизм), составляющие в целом процесс обмена веществ - метаболизм. Источником питания для гетеротрофных микроорганизмов являются углеводы, жиры, белки, спирты и т.д., которые могут расщепляться ими либо в аэробных, либо в анаэробных условиях.

При биологической очистке значительная часть загрязнений, содержащихся в сточных водах, трансформируется в биологическую массу или, иными словами, растворенные и инертные взвешенные органические вещества в результате метаболической активности микроорганизмов и сорбционной способности активного ила превращаются в биологическую массу, сравнительно легко отделимую от очищенной воды.

Процесс биологической очистки сточных вод на ГУП «БОС» - непрерывный, производится на двух параллельных потоках:

· 1-ый поток – мощность 100000 м3/сутки; производится очистка смешанных промышленных и городских сточных вод в соотношении (1:4);

· 2-ой поток - мощность 222000 м3/сутки; производится очистка сточных вод предприятий г. Чебоксары и Новочебоксарска и собственные сточные воды.

Физико-химическая характеристика процесса.

Дата: 2019-12-10, просмотров: 382.