Буровые и тампонажные растворы поглощаются в скважине в условиях,когда

|

|

где рст - гидростатическое давление в стволе скважины; ргл - гидродинамическое давление; рпл - пластовое давление рр - гидравлическое сопротивление растеканию промывочной жидкости или тампонажного раствора по каналам в горной породе, вскрытым скважиной.

Необходимо знать, что

где ргр - давление гидроразрыва пласта; рг - горное давление.

Для предупреждения гидроразрыва пластов давление в скважине рекомендуется поддерживать ниже ргр:

При бурении скважины вскрываются пласты, сложенные горными породами с различной пористостью, проницаемостью и дрениро- ванностью, в том числе трещиноватые и кавернозные (известняки, доломиты) коллекторы, насыщенные пресной или минеральной водой, рапой, газом и нефтью.

До момента вскрытия флюид находится под пластовым давлением. От кровли к подошве пласта давления повышается на величину давления столба насыщающего пласт флюида. Следовательно, при одной и той же мощности пласта, насыщенного водой и нефтью, разница давлений в подошве и кровле значительно больше, чем насыщенного газом. Трещины в пласте могут образовываться как в результате перекристаллизации пород, так и вследствие тектонических процессов. Раскрытость трещин изменяется в широких пределах: от полного смыкания до 40-50 мм. Трещины уменьшаются под действием горного давления и выпадения солей и увеличиваются при движении подземных вод и растворении пород.

Флюиды, насыщающие пласт и проникающие в него в процессе бурения при выполнении технологических операций, имеют разные состав и свойства, вступают в различные физико-химические взаимодействия между собой и коллектором. По указанным причинам закон (фильтрации в таком коллекторе оказывается часто очень сложным. При циркуляции жидкости плотностью р давление в скважине рс на глубине z будет

Рс = Pст + Ргд (8.4)

где рСТ = gpz, Ргд ~ гидродинамическое давление, равное сумме потерь давления в кольцевом канале на участке от глубины z до устья скважины.

С рядом допущений можно написать

Рст = Рпл = Pст + Ргд = gpz + Ргд

Отсюда буровой раствор должен иметь плотность

P = (Pпл*-Pгд)/gZ (8.5)

При остановке циркуляции давление в скважине рс <> Рп - Prд, и может оказаться рс < рпл, что ведет к газо-нефте-водопроявлениям. Для предупреждения названных осложнений в большинстве случаев плотность раствора рассчитывается из условия некоторого превышения давления в скважине над пластовым в статических условиях (без циркуляции).

Относительное давление в поглощающем горизонте можно определить как:

|

|

где рб.р, рв - плотность соответственно бурового раствора и воды, кг/м ; hпг - глубина поглощающего горизонта, м; hст - высота снижения уровня жидкости (статический уровень), м.

Объем бурового раствора (в м3), который поглотила скважина:

Q = Sh, (8.7)

где S - площадь приемной емкости, м2; h - высота снижения уровня в емкости, м.

Интенсивность поглощения (в м3/ч)

Q= Q60/t (8.8)

Где t - время, ч, за которое уровень в емкости снизился на величину h.

Коэффициент поглощающей способности при полном поглощение бурового раствора

где hдин - динамический уровень раствора в скважине, м.

Классификация зон поглощения в зависимости от величины Кпс

Коэффициент Кпс 1 1-3 3-5 5-15 15-25 >25

Классификация

зон поглощения I II III IV V VI

Поглощение Частичное Полное Интенсивное Катастрофическое

При частичном поглощении коэффициент Кпс определяется из выражения

|

|

где ркg - гидравлические потери в кольцевом пространстве при движении раствора от зоны поглощения к устью скважины, МПа.

При определении необходимой плотности аэрированного бурового раствора можно воспользоваться формулой

где рб.р - плотность исходного бурового раствора; Н - глубина поглощающего горизонта, м.

Максимальная скорость спуска бурильного инструмента с целью предупреждения поглощения бурового раствора определяется из выражения

|

|

где рг - гидростатическое давление бурового раствора, МПа; рпл - пластовое давление, МПа; /)д - диаметр долота, м; d - диаметр бурильных труб, м; η - пластическая вязкость бурового раствора, Пас.

Поглощением называется гидродинамическое взаимодействие в системе скважина-пласт, сопровождающееся поступлением бурового или тампонажного раствора из скважины в пласт с интенсивностью,

осложняющей дальнейшую проводу скважины. Основные причины поглощения заключаются в превышении давления в скважине над плановым давлением вследствие излишней плотности бурового или там- иопажного раствора и больших потерь напора в кольцевом простран- I I не при бурении или цементировании колонн в высокопроницаемых коллекторах большой емкости или в интервалах образования трещин гидравлического разрыва пластов.

Повышение гидравлического давления в скважине вызывается рядом факторов:

повышением плотности промывочной жидкости в восходящем потоке вследствие обогащения ее шламом разбуриваемых горных пород и обломками породы, выпавшими из стенок ствола скважины;

утяжелением бурового раствора для борьбы с проявлениями и по другим причинам;

повышением гидродинамических сопротивлений в затрубном пространстве вследствие сужения проходного сечения по ряду причин (отложение толстой глинистой корки на стенках, набухание горных пород в стенках ствола скважины и т.п.) или образования сальников на буровом инструменте;

повешением гидродинамических сопротивлений в затрубном пространстве вследствие сужения проходного сечения по ряду причин (отложение толстой глинистой корки на стенках, набухание горных пород в стенках ствола скважины и т. п.) или образования сальников па буровом инструменте;

повышением гидродинамических сопротивлений вследствие роста структурной вязкости бурового раствора, динамического напряжения сдвига, загустевания в связи с потерей термостабильности и т.д.;

проявлением эффекта поршневания бурового инструмента при быстром спуске бурильной колонны в скважину.

Главным признаком поглощения является то, что расход жидкости на выходе из скважины меньше, чем на входе, уровень жидкости в приемных емкостях насосов уменьшается. При этом потери бурового растворе обнаруживаются с помощью прибора поплавкового типа. Его показания наблюдаются на пульте бурильщика. Но этот прямой признак часто может затушевываться, если в скважине наряду с поглощением есть и проявления. При разбуривании интервалов поглощения возможны провалы инструмента и увеличение механической скорости, ухудшение выноса шлама, его локальные скоплебния в стволе скважины с последующим заклиниванием или зависанием инструмента.

Предупреждать поглощение возможно путем уменьшения давления в скважине и проницаемости коллектора, повышения гидравлического сопротивления при движении жидкости по пласту путем регулирования ее состава и свойств.

Значительную опасность представляет гидродинамическое давление, возникающее при спуске бурильной обсадной колонн.

Так при проведении экспериментальных исследованиях измене ния давления в скважине с помощью глубинного манометра установлено, что эффект поршневания при быстром перемещении инструмента по стволу может приводить к значительным кратковременным скач кам давления: при спуске - к повышению давления, при подъеме - к понижению. Например, в скважине глубиной 2440 м при быстром спуске инструмента отмечено повышение давления на 3,7 МПа (свечу длиной 27 м спускали за 15 с), а при медленном (ту же свечу спускали за 33 - 41 с) - всего на 0,3 МПа.

Явление поршневания связано с тем, что при спуске инструмента жидкость в скважине увлекается самим инструментом вниз и в то же время избыток жидкости вытесняется вверх. В стволе скважины возникают встречные потоки жидкости. Появляется значительный градиент скоростей, который сопровождается сдвигом в вязкопластичной жидкости. Возникающее при этом дополнительное сопротивление и отмечается как повышение давления.

Иногда поглощения промывочной жидкости в скважине могут быть вызваны кратковременным повышением давления в стволе и носить временный характер, например при возобновлении циркуляции бурового раствора с высокими тиксотропными свойствами.

Для оценки интенсивности поглощения применяются различные показатели: например, коэффициент поглощающей способности (методика ВНИИБТ), удельная поглощаемость (методика ТатНИИ). Поглощения по своей интенсивности классифицируются на несколько категорий.

Поглощение подразделяется также на частичное и полное. Поглощение называется частичным, если потери бурового раствора в стволе скважины меньше подачи бурового насоса. Если потери равны подаче бурового раствора в скважину, поглощение называется полным. В этом случае динамический уровень жидкости в скважине не достигает ее устья, раствор не выходит из скважины и циркуляция нарушается. На емкости также устанавливают ограничитель допустимого колебания уровня бурового раствора, и от них срабатывает аварийная сигнализация.

Профилактические меры по предупреждению поглощения включают контроль за состоянием ствола скважины и уровня жидкости в приемной емкости, правильную организацию промывки скважины, позволяющей своевременно удалять шлам из ствола, систематический контроль параметров бурового раствора (его плотности и содержания твердой фазы), соблюдение требований очистки бурового раствора от шлама и проведение дополнительных мероприятий по удалению избытка твердой фазы из раствора.

Для ликвидации незначительного поглощения иногда бывает достаточно откорректировать режим бурения. Более интенсивные поглощения ликвидируются по разработанному плану. Чтобы правильно составить план мероприятий, надо выявить причину поглощения, определить его интенсивность, установить местоположение поглощающего интервала в скважине, попытаться увязать его с литологическим разрезом и на основании исследований установить поглощающую способность выделенного интервала.

Интенсивность, поглощающую способность выделенного интервала.

Интенсивность поглощения обычно определяется по скорости снижения уровня бурового раствора в приемной емкости известного объема. Местоположение и протяженность поглощающего интервала можно определить на основании геофизических исследований.

Выбор способа борьбы с поглощением нередко зависит не только от интенсивности суммарного поглощения, наблюдаемого на устье скважины, но и от гидродинамической характеристики поглощающего пласта. Для ее получения с помощью пакера изолируют интервал поглощающих пород и проводят нагнетание жидкости с переменным дебитом, одновременно отмечая изменения давления нагнетания. На основании практического опыта в буровых производственных организациях разработаны рекомендации по борьбе с поглощениями в зависимости от гидродинамической характеристики (например, в Татарии.)

Все способы борьбы с поглощениями можно подразделить на две группы:

способы, позволяющие восстановить и поддерживать гидродинамическое равновесие с пластовой жидкостью поглощающей зоны;

способы, позволяющие создать малопроницаемую или непроницаемую изолирующую среду или оболочку на границе раздела скважина - поглощающий пласт.

Применение способов первой группы основано на регулировании статического и гидродинамического давлений в скважине изменением состава и свойств циркуляционного агента и в меньшей степени - на изменении фильтрационных свойств поглощающей среды. Способы второй группы имеют целью изменение проницаемости самой поглощающей среды или полную ее изоляцию.

В первой группе можно выделить способы, имеющие целью снижение гидростатического давления (снижение плотности бурового раствора регулированием содержания твердой фазы, применение малоглинистых буровых растворов с низкой плотностью, бурение с регулированием дифференциального давления в системе скважина - пласт, аэрирование промывочной жидкости, переход на бурение с продувкой) или гидродинамического давления (регулирование реологических свойств бурового раствора, правильный выбор компоновки бурильной

колонны по наружному диаметру в сравнении с диаметром скважины борьба с образованием сальников, профилактика набухания горный пород в стенках скважины, применение буровых растворов, образующих тонкую и прочную глинистую корку на стенках скважины, план ное возобновление циркуляции в стволе скважины и т.п.).

Способы второй группы также можно подразделить на две под группы. К первой подгруппе следует отнести способы, направленные на значительное снижение проницаемости поглощающих пород (повышение пластической вязкости бурового раствора или статическою напряжения сдвига, введение в буровой раствор специальных закупоривающих материалов - наполнителей), Наполнители - весьма эффективное средство. Они подразделяются на волокнистые (отходы тек стильного производства, асбест, хлопья целлюлозы и т.п.), пластинчатые (слюда, шелуха семян, кусочки целлофана и т.п.), зернистые (орсховая скорлупа, измельченная резина и т.п.), и гранулированные (шарики пластмассовые, стеклянные и т.п.). Вторая подгруппа включает способы, позволяющие создать изолирующую среду или непроницаемую оболочку (закачивание в пласт тампонажных материалов и смесей, установка гофрированных труб в поглощающем интервале, спуск обсадной или потайной колонны).

Чтобы устранить небольшое частичное поглощение, нередко бывает достаточным незначительное уменьшение плотности бурового раствора или повышение его структурной вязкости. Хорошие результаты в обводненном разрезе дает использование аэрированного раствора. В породах сухих без притоков рационально применять бурение с продувкой.

Если в скважине происходит интенсивное поглощение и в то же время возможно применение воды в качестве промывочной жидкости, то при наличии близких источников водоснабжения можно с полным поглощением пробурить весь интервал, а затем его затампонировать. Нередко в практике борьбы с поглощениями прибегают к использованию нескольких способов. Например, иногда при очень высокой интенсивности поглощения сначала стараются снизить ее закачкой воды или раствора с инертными наполнителями, а затем тампонирую быст- росхватывающейся смесью (смесь тампонажного цемента с глиной, гипсовые смеси) или специальным тампонажным цементом.

Необходимо иметь в виду, что также опасен резкий запуск буровых насосов, так как при этом кратковременное действие давления может привести даже к гидроразрыву пласта. Необходимо предупреждать сальникообразование, ограничивать скорость спуска колонны, плавно запускать буровые насосы, перед запуском разрушать структу-

pv раствора путем расхажпвания и проворачивания инструмента при низкой скорости.

Следует отметить, что при бурении глубоких скважин на нефть и газ проводится большой цикл исследований.

Так исследования проницаемости пластов проводятся для установления параметров и характеристик:

- границы (мощности) зоны поглощения;

- пластового давления;

- интенсивности поглощения;

- взаимодействия пластов, направления внутри скважинных перетоков;

- типа коллектора, размеров и форм каналов;

- местоположения и размеров сужений и каверн в скважине;

- возможности других осложнений (обвалов, проявлений);

- прочности и давления гидроразрыва пород;

- подготовленности ствола скважины к переходу на промывку чругим раствором и к цементированию колонны.

По результатам исследований разрабатываются мероприятия по никвидации поглощений (выбор метода, техники и технологии).

Все методы исследований подразделяются на:

- метод наблюдений (за характером изменения механической скорости, поведения бурильной колонны и т.д.);

геофизические методы (кавернометрия, радиоактивный, акустический каротаж, термометрия и др.);

гидродинамический метод, основанный на измерении расхода раствора, перепада давления в системе скважина-пласт при доливе, нагнетании раствора в скважину (пласт) или отборе его из пласта.

Для оценки подготовленности скважины к переходу на глинистый раствор или к цементированию колонны производится опрессовка ствола или отдельных интервалов нагнетанием жидкости (воды, глинистого или тампонажного растворов) до контрольного давления.

Схема поинтервальной опрессовки скважины показана на рис. 8.1, а схема пакерной заливки зоны поглощения - на рис. 8.2.

Пакер (рис. 8.2) не извлекается на поверхность до набора необходимой прочности смеси. Процесс твердения ее происходит при условии равновесия системы пласт-скважина, которое достигается закачиванием в скважину расчетного объема продавочной жидкости. Условия равновесия (рис. 8.2) следующие:

|

|

Из уравнения (8.13) можно определить потребную плотность продавочной жидкости:

|

|

Газонефтеводопроявления

К проявлениям относят самопроизвольный излив бурового раствора, пластового флюида различной интенсивности (перелив, выброс, фонтан) через устье скважины по межтрубному пространству, бурильным трубам, межколонному либо заколонному пространству за пределами устья скважины (грифоны).

Переливы - излив жидкости через устье при отсутствии подачи бурового раствора в скважину.

Выбросы - апериодическое выбрасывание жидкости или газожидкостной смеси через устье на значительную высоту.

Фонтаны - непрерывное интенсивное выбрасывание больших количеств пластового флюида через устье скважины. Возможно открытое - неуправляемое фонтанирование и закрытое - управляемое.

Жидкость (газ) в порах пород находится под большим или меньшим давлением. Это давление принято называть поровым. Давление

жидкости (газа) в коллекторах, т.е. в породах, поры которых сообщатся друг с другом, обычно называют пластовым.

Условимся отношение пластового (порового) давления к давлению столба пресной воды высотой от рассматриваемой точки породы до дневной поверхности называть коэффициентом аномальности давления,

|

|

Осложнения в виде поступления (притока) пластового флюида (газа или жидкости) в скважину так же, как и поглощения, связаны с нарушением гидродинамического равновесия между пластовым дав- иением и давлением в стволе скважины и появлением некоторого превышения пластового давления. Интенсивность притока зависит от разницы между пластовым и гидростатическим давлением в скважине, проницаемости горных пород, состава пластового флюида, свойств промывочной жидкости и прочих факторов. В практике отмечается, что проявления в скважине нередко происходят в период вынужденных перерывов в бурении, когда в скважине приостановлена циркуляция промывочной жидкости.

В зависимости от интенсивности притока на устье отмечаются следующие проявления: эпизодическое появление газа в выходящем из скважины растворе; "кипение" раствора, когда пузырьки газа лопаются на поверхности; излив раствора из скважины.

Поступление в ствол скважины значительных количеств нефти и газа приводит к аварийным ситуациям: выбросу и открытому фонтанированию. В таких случаях скважина обычно извергает смесь нефти, газа и пластовой воды. В процессе фонтанирования состав выбрасываемых флюидов может изменяться (например, газоводяная смесь может смениться выбросом газа и т.п.).

По влиянию на развитие притока наибольшую опасность представляет поступление газа из пластов с высоким давлением.

Газ может поступать в ствол разными путями: переток газа из пласта вместе с пластовой жидкостью; поступление газа из выбуренного объема вместе со шламом; проникновение газа из окружающих пород вследствие физико-химических процессов на границах раздела промывочная жидкость - горные породы (диффузия газа, капиллярный противоток и т.п.) или в результате физико-химических процессов в самом буровом растворе из-за резкого изменения условий (давления, температуры и т.д.).

Газ, попавший в буровой раствор, по мере подъема в потоке к устью испытывает все меньшее давление и в связи с этим расширяется. Газосодержание раствора растет, и соответственно плотность гази-

рованного раствора падает. Если поступление газа продолжается, то снижение противодавления только способствует интенсификации про цесса и при благоприятных условиях, приток газа будет нарастать ла винообразно.

Попадание газа в промывочную жидкость вызывает изменение не только ее плотность, но и других свойств. Возрастают вязкость и статическое напряжение сдвига. Притока нефти и минерализированной пластовой жидкости также оказывают влияние на рализированной пластовой жидкости также оказывают влияние на свойства раствора, к тому же химически активные вещества, содержащиеся в пластовой жидкости, могут вызвать серьезные структурные трансформации н растворе плоть до гидрофобной коагуляции.

Основные причины притоков в скважину заключаются в следующем: снижение плотности бурового раствора вследствие поступления в него нефти или газа, а также попадания на поверхности атмосферных осадков;

снижение уровня раствора в скважине во время подъема бурильной колонны или вследствие поглощения раствора пластами с АНПД;

снижение давления под долотом вследствие эффекта поршневания при подъеме бурильной колонны;

непредвиденное вскрытие пластов с аномально высоким пластовым давлением.

Для обнаружения газонефтеводопроявлений проводят систематический контроль изменения объема промывочной жидкости в приемной емкости бурового насоса и скорости потока на выходе из скважины. Большое значение имеет прогнозирование зон АВПД на основе геолого-геофизических исследований и наблюдений в процессе углубления скважины. Все методы основаны на прослеживании изменения физических свойств глинистых толщ-покрышек при подходе к зоне АВПД. В условиях высоких поровых давлений глины отличаются высокой пористостью и снижением плотности. Эти отклонения влекут за собой изменение физических свойств глинистых пород, которые фиксируются геофизическими методами.

Первые наиболее приблизительные прогнозы могут быть сделаны на основе общих представлений о развитии осадконакопления в регионе.

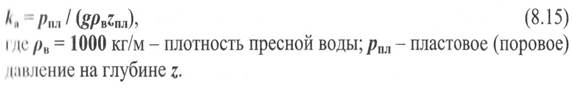

По результатам теоретических исследований и обобщения данных геолого-геофизических исследований удается проследить корреляционную зависимость коэффициента аномальности давления поро- вой воды в глинистых породах от скорости осадконакопления и глубины залегания. Теоретическая обработка этой зависимости представлена на рис. 8.3.

|

|

До начала буровых работ при благоприятных условиях удается прогнозировать зоны АВПД по данным сейсморазведки. При бурении методы оперативной диагностики приближения зон АВПД основаны на том, что вскрытие глинистых пород покрышки с высоким поровым давлением сопровождается рядом явлений. К комплексу таких признаков следует отнести:

резкое увеличение скорости проходки ствола в глинистых породах при неизменном режиме бурения;

постепенное снижение, а затем резкое повышение температуры выходящего из скважины бурового раствора. На практике это изменение температуры достигает значительных величин (понижение до 10 °С и затем повышение до 12,5 °С);

увеличение объема бурового раствора в емкостях в результате поступления пластового флюида в скважину;

уменьшение давления на стоке при постоянной или увеличивающейся подаче бурового раствора;

снижение объема доливаемого раствора по сравнению с объемом извлеченных из скважины труб при подъеме инструмента.

Следует отметить, что каждый признак в отдельности еще недостаточен для однозначного детерминирования приближения зоны АВПД, только рассмотрение нескольких признаков в совокупности позволяет избежать ошибок.

К оперативным средствам контроля относятся: постоянный контроль фонового содержания газа в растворе (повышение фона при наращивании и спуско-подъемных операциях), измерение плотности глин по шламу (снижение плотности), поступающему из скважины,

наблюдения за изменением крупности и формы частичек глинистою шлама (появление частичек с острыми и угловатыми краями).

Основным способом предупреждения притоков и газонефтеводо проявлений служит применение промывочной жидкости соответст вующей плотности, позволяющей поддерживать некоторый избыток давления в скважине над пластовым на всех этапах проведения работ н скважине. В соответствии с Едиными техническими правилами ведения работ при бурении скважин плотность промывочной жидкости определяют из расчета превышения статического давления над пластовым на 10 - 15 % в скважинах глубиной до 1200 м, на 5 - 10 % - при глубине до 2500 м и на 4 - 7 % - при глубине свыше 2500 м. Вместе с тем исследования показывают, что создание больших репрессий за счет повышенной плотности, приводящих к значительному росту дифференциального давления на забое, неблагоприятно сказывается на показателях работы породоразрушающего инструмента.

Плотность загазированного бурового раствора восстанавливают удалением газа. Существует несколько способов удаления газа из бурового раствора:

в циркуляционной системе; этот способ наименее эффективен и пригоден лишь для промывочных жидкостей с низкими вязкостью и статическим напряжением сдвига;

механическими системами (вибросита, фрезерно-струйная мельница и т.п.);

гидравлическими аппаратами (гидроциклонные дегазаторы, траппы, штуцера);

вакуумными дегазаторами.

Вакуумные дегазаторы - наиболее эффективное средство удаления газа. Применяются дегазаторы вакуумные, самовсасывающие, двухкамерные ДВС - II конструкции УкрНИИГаза. Принципиальная схема дегазатора представлена на рис. 6.21, в Главе 6, Лекция 10.

Дегазатор устанавливают в блоке очистки бурового раствора от шлама. Промывочная жидкость после вибросита поступает в дегазатор и затем направляется в гидроциклон.

Помимо контроля плотности бурового раствора необходимо следить за его уровнем в скважине и не допускать его падения. Снижение уровня может произойти вследствие поглощения бурового раствора или при подъеме инструмента из скважины. В последнем случае применяются автоматические устройства для долива бурового раствора в скважину по мере извлечения инструмента.

Кратковременные падения противодавления на пласт вследствие проявления эффекта поршневания при подъеме инструмента удается значительно уменьшить снижением скорости подъема.

Таким образом, суммируя все сказанное можно более четко и коротко сформулировать методы предупреждения осложнений в процессе бурения.

Гак о начале проявлений можно судить по повышению уровня жидкости в приемной емкости, появлению нефтяной пленки и газовых пузырей в растворе, снижению его плотности, изменению реологических свойств и химического состава фильтрата, переливу через устье при прекращении циркуляции, возгоранию факела на отводе от превентора, показаниям и сигнализации газокаротажных станций, повышению давления на устье.

При вероятности проявлений принимают следующие меры: усиливают контроль за состоянием скважины - чаще замеряют значения основных параметров бурового раствора (р,Ө , Т) и уровень в приемных емкостях; изучают изменение состава шлама, раствора и его фильтрата; проверяют готовность резервного бурового и поднапорных шламовых насосов, противовыбросовое и другое оборудование, оценивают состоянии обваловки буровой и целесообразность ее расширения и укрепления; проводят инструктаж буровой бригады, механиков, слесарей, электриков.

Плотность бурового раствора должна быть такой, чтобы гидростатическое давление в скважине превышало пластовое на 2 - 15 %. Но для сохранения высокой производительности и низкой себестоимости бурения необходимо поддерживать минимально необходимое превышение давления.

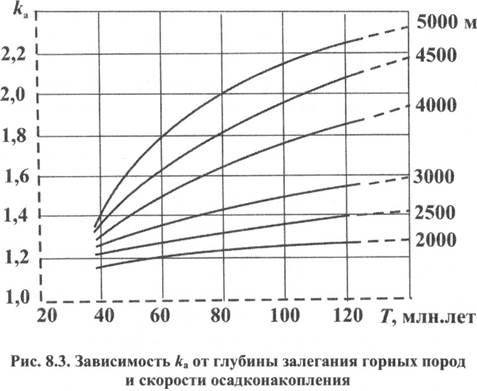

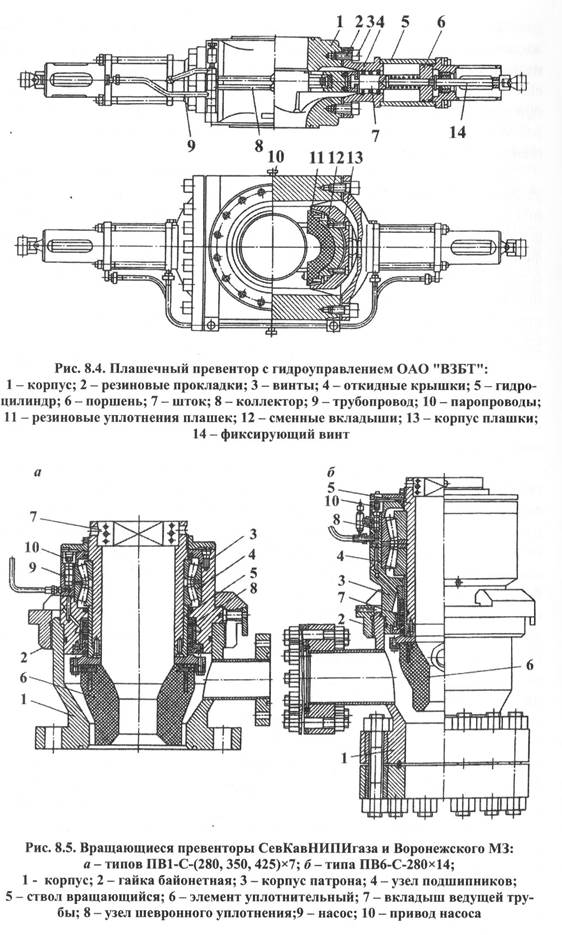

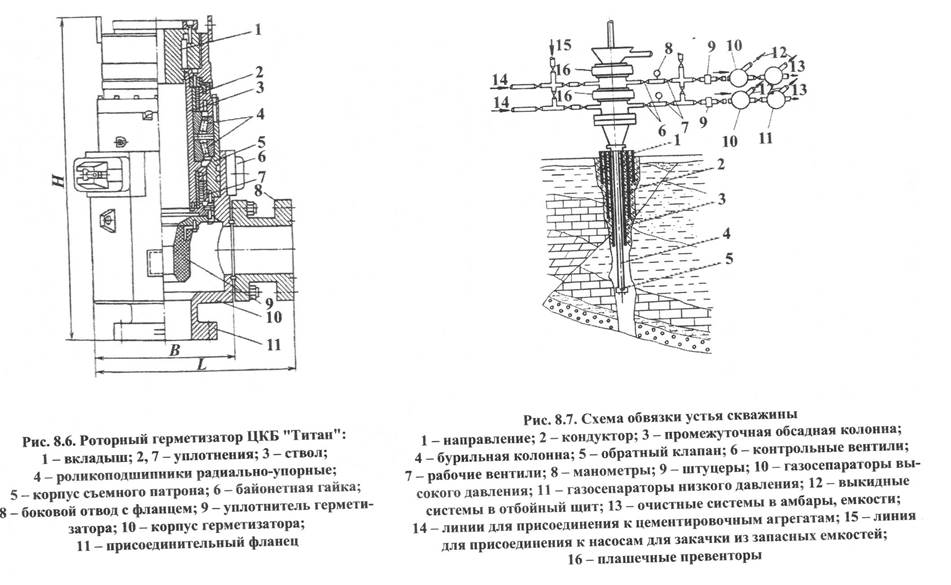

Объем жидкости в запасных емкостях должен превышать объем скважины в 1,5-3 раза. Раствор утяжеляют. Но на утяжеление требуется много времени, поэтому применяют противовыбросовую арматуру превенторы (например, плашечный, вращающийся, универсальный и др.), которые позволяют герметизировать кольцевое пространство между бурильными трубами (невращающейся ведущей трубой) и спущенной ранее обсадной колонной, между вращающееся ведущей трубой и обсадной колонной (вращающийся превентор) или полностью закрыть устье при отсутствии бурильных труб в скважине, (глухой превентор). При наличии превенторов со штуцерами, регулируемыми вентилями на отводах, и обратного клапана, установленного в спущенных бурильных трубах, удается регулировать гидравлическое давление на забое. Но это долго продолжаться не может, так как ведет к гидроразрыву пласта, разрушению устьевого оборудования, появлению грифонов. Наиболее надежен универсальный превентор ГТУГ - 230 х 320. На рис 8.4, 8.5 и 8.6 приведены наиболее распространенные превенторы). Схема обвязки устья скважины представлена на рис. 8.7.

В случае открытого фонтана с пожаром тушение его производится отрывом пламени от вновь поступающего газа или нефти с помощью мощных струй отходящих газов реактивных двигателей, воды или взрыва. При особо мощных фонтанах приходится прибегать к бурения наклонных скважин к стволу проявляющей скважины.

Дата: 2019-02-19, просмотров: 629.